2. 中国能源建设集团天津电力设计院有限公司, 天津 300400

2. China Energy Construction Group Tianjin Electric Power Design Institute Co., Ltd., Tianjin 300400, China

随着三维设计技术的广泛应用,数字化设计在电网工程中的应用也日益普及。数字化设计技术以其前瞻的设计理念将网络技术、建模技术及信息技术在设计环节进行集成,契合了当前电网的发展需求,将输变电工程设计对象数字化,最终形成囊括设计对象数据及工程全过程信息的高质量、精细化、数字化的设计成果[1],用于指导变电站工程项目的施工、运维及设备设施检修、改造工作,全面提升电网建设管理水平。本文以天津某全户内220 kV变电站为例,介绍了变电站三维数字化设计方案及其在工程中的应用,为同类型变电站设计及工程应用提供参考。

1 工程概况天津某全户内220 kV变电站工程建设规模:主变压器远期3×240 MVA,本期2×240 MVA,电压等级220 kV/110 kV/35 kV;220 kV远期出线3回,本期出线2回,均采用线变组接线;110 kV远期出线12回,采用单母线三分段接线,本期出线6回,采用单母线分段接线;35 kV远期出线24回,采用中间变为双断路器的两组单母线分段接线,本期出线16回,采用中间变为双断路器的单母线分段接线。远期每台主变压器配置3组10 Mvar的电容器组、2组10 Mvar的并联电抗器,本期每台主变压器配置3组10 Mvar的电容器组、1组10 Mvar的并联电抗器。

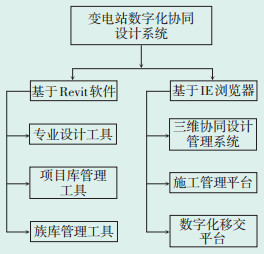

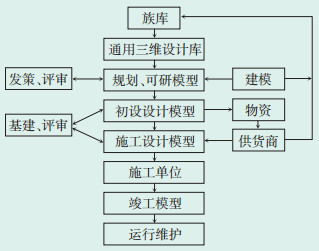

220 kV变电站采用国网通用设计(2011年版)“220-A2-1”设计方案,并结合工程规模进行子模块调整、方案优化。该工程以实现变电站三维数字化设计为目标,按照国家电网公司关于三维设计的相关标准要求,构建了基于Revit及IE系统的多专业数字化协同设计系统(见图 1)及基于标准化方案与基础模型的网络数据库,通过运用数据智能关联机制和三维手段,使得同一变电站工程中电气一次、电气二次、总图、建筑、结构、水工、暖通等多专业协同设计。以全面数字化、全专业协同化、全过程可视化为平台的基础特征,以标准化、精细化、自动化为平台应用的高级特征,先后开展了变电站初步设计、施工图设计、竣工图设计[2]。工程数据流实现了工程全寿命周期内的关联传递(示意图见图 2),充分体现了变电站建设“两型一化”的要求。

|

图 1 变电站数字化协同设计系统业务模块结构示意图 |

|

图 2 工程数据流全寿命周期关联传递示意图 |

设备的三维建模是通过设计平台工具按照设备安装图进行。建模后,将设备模型及其属性信息(包括模型尺寸、颜色、比例、物料编码、设备参数等)入库。同时,为便于设计优化,需对设备的重要部件(如接地体、支架及机构箱等)进行类型标识。

按照国网“三通一标”及“四统一”要求,已建成的国网通用设备模型库共14大类,可通过修改关键受控尺寸生成不同设备模型,满足设计不同阶段需求,从而提高设计效率。

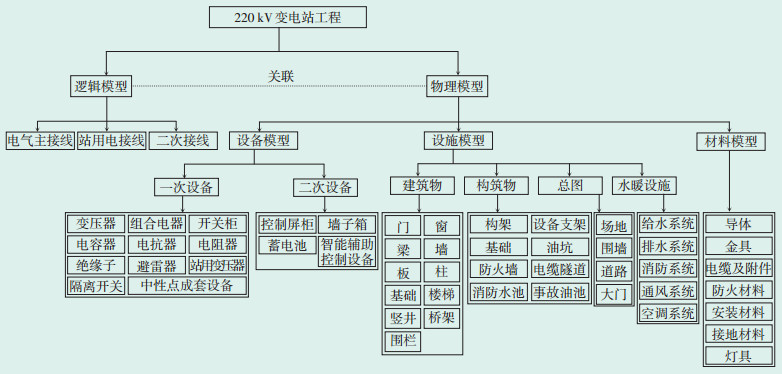

数字化设计首先需建立三维设计模型框架(见图 3)及协同工作空间[1],在协同空间里构建总协同流程、主控制区域协同流程及各配电装置区域协同流程,然后构建专业间及专业内的协同流程,并依据协同流程编制数字化协同手册,明确各协同节点的负责人及其权限,保障工程数据在设计平台各软件间有效流转,实现数据共享,保证多专业间的高效协同设计。

|

图 3 220 kV变压器三维设计模型框架 |

基于数字化地形图,在站址规划区域内借助专业的设计软件进行高程确定、场地规划设计、土方计算和坡度设计。

3.1.2 一次专业首先运用参数化设计方法完成主接线设计,之后基于国网通用设备族库,搭建整站三维数字化模型,利用Revit二次开发功能完成二维原理设计、设备智能选型、三维关联布置、断面图剖切提取和自动关联更新。以可视化模型完成碰撞检查、电气安全净距校验、防雷接地设计、照明、电缆敷设等辅助系统设计。

3.1.3 二次专业通过合作开发的二次软件完成站内电气二次逻辑原理设计,并自动导出过程层组网、屏柜光缆联系、装置虚端子等图纸。

3.1.4 建筑专业通过Revit软件的建筑设计功能,完成站内综合楼、配电室等建筑的设计。

3.1.5 结构专业利用Revit-YJKS软件进行结构设计,实现三维设计软件同结构设计软件信息与数据的互传。在Revit建筑模型中建立结构梁/板/柱等构件,确保构件尺寸及位置满足建筑与电气专业的要求;然后利用Revit-YJKS软件将结构三维模型数据传递给YJKS结构设计模块,计算配筋等;最后将计算结果通过Revit-YJKS软件转换成三维模型,转换的三维模型具有混凝土标号及钢筋实体模型等信息。

3.2 成果输出与移交 3.2.1 成果输出为适应现阶段变电站工程二维建设管理模式,三维模型可按传统设计标准格式自动生成平断面图纸、主要设备安装图纸及设备材料清册。

3.2.2 成果移交搭建并交付给业主数字化移交成果,该成果囊括了工程各参建方在项目实施不同阶段的工程数据、模型及文件[3],具体包括如下内容。

(1)工程数据:包括设计数据(站址平整土方量计算书、材料统计表、短路电流计算书、高压设备选型表、接地计算书、防雷保护表、安全净距校核及碰撞检查)和供应商数据。

(2)工程模型:包括全站总平图(电气总平图、土建总平图、三维总平图)、三维布置模型、间隔断面图以及智能主接线图[4]。

(3)工程文件:工程设备图纸、说明书及其他资料(如供应商文件、设计文件等)。

4 设计成果应用 4.1 全站布置模型在工程设计各阶段的应用先选择工程模板,建立共享标高及轴网,并依据通用坐标体系构建布置模型。同时基于土建设施布置模型,各专业完成相关模型搭建。工程设计各阶段模型设备采用国网通用设备模型。

通过综合对比各专业布置模型,查找是否存在碰、缺、错、漏以及空间布置是否合理,高效准确地掌握有效空间位置,并根据布置模型完成精细化设计工作(包括照明设计、安全净距校验、防雷接地设计、电缆敷设及水工暖通设计等),提升设计精准度。

工程数字化设计的核心是布置模型,其集合了工程的各类数据信息及设备信息。基于布置模型,业主可为工程的有效实施提出决策性意见,施工人员也可通过全站布置模型迅速对工程形成整体认知,并在较短时间里熟悉图纸资料。

4.2 智能主接线及二三维一致性校验在完成全站布置模型构建后,汇总整理设备三维模型、主要参数及其元件符号,将其按类型存入数据库,可在主接线图设计时调用,还可根据实际工作需要切换选择二维图纸或三维模型工作环境,实现不同工作环境智能联动。在三维布置模型中的三维模型或逻辑模型中的设备元件符号发生变化时,相对应的数据参数亦会同步变化,与数据源对应的如三维布置或接线等其他信息也随之变化,可保证三维布置模型中空间占位关系与接线图中逻辑关系的对应并关联[3]。

4.3 三维安全净距校验及碰撞检查传统设计中,安全净距校验是通过空间几何计算折算完成的,而在三维状态下,依据空间布置,只需测量不同实体模型间的最小空间距离,当其大于规范要求时,即可认为满足安全净距要求。三维状态下的安全净距校验避免了传统二维设计过程中二维向三维距离折算时出现的误差,校验更快速、直观、灵活。

三维设计过程中,综合建筑物内部的各类设备、管道、架构等与构件间的软、硬碰撞可通过数字化设计手段进行检查,及早发现碰撞问题并予以调整。在本工程中,依据全站布置模型,在设计过程中对站址范围内所有地下设施进行碰撞检查,快速且直观地发现各类设备或设施间的碰撞,并对其进行优化调整,极大地减少了施工阶段因设计不合理造成的返工,提高了设计质量。

4.4 二次系统设计自动化利用SmartDesigner智能变电站设计大师软件完成站内电气二次逻辑原理设计。当前智能变电站二次系统的信息传输技术特点是数字化、光纤化,其工作核心是装置间接线原理的设计,二次系统接线配置主要通过鼠标点击操作即可实现,软件系统根据数据库保存的连接配置信息按照标准化图样自动生成SV/GOOSE信息逻辑图、SV虚端子、GOOSE虚端子图、屏柜光缆联系图、过程层网络结构图、设备配置、光缆/尾缆清册和全站SCD配置文件,使得出图满足设计、施工、调试、运维的应用需求,标准化程度高,人工工作量小,支持新一代智能变电站设计的主要功能要求[5]。

4.5 施工图数字化出图施工图数字化出图基于电气及土建两个专业进行说明。电气专业可根据全站布置绘制出电气总平面布置图及总断面图,同时运用数据库技术生成站内电缆三维拓扑图,完成电缆的自动化敷设,在此基础上得到电缆清册、电缆走向表、设备电缆汇总表、断面电缆汇总表等[3]。电气专业的其他施工图册(如接地、照明等)也是依据布置模型完成的,当站内布置发生变化或调整时,相应部分的图纸也会自行完成关联修改,实现了各类数据参数的完整、一致,因此在生成的图纸中无需再进行校验。

土建专业也可基于建立的全站场地模型及各类主要的建构筑物模型,对土方工程量(场地平整、基础开挖等)、混凝土用量、钢筋钢材用量及门窗洞口量等进行精准统计,生成对应的材料统计表,并进一步得到主要建构筑物的平断面施工图。水工暖通部分的施工图册也是依据站场地模型及各类主要的建构筑物模型完成的。

4.6 运行维护期的深度应用在后期运行维护过程中,依托数字化移交平台,可对全站设施设备实现可视化管理调配。基于移交平台中的数据库,可实现如在现场般观察效果,完成建构筑物、设施设备及地下设施等的布置位置测量,快速定位并获得用户关注的原始设计资料,同时还可通过变电站智能辅助控制系统对设备现场的工作状态进行实时监测。

5 数字化设计优点数字化设计目前已基本能够涵盖变电站工程设计的各个专业,使得设计更加形象化,相较于传统设计,其具有如下优点。

(1)工程各参建方介入时间提前。由于设计的各个阶段均根据数字化三维模型进行设计,降低了工程各参建方在设计阶段的参与门槛,使其能够充分参与工程设计并进行事前指导,有效规避了设计中存在的风险。在每个设计阶段,设计人员可提前完成各类计算分析,进而减少设计错误,降低纠错成本。

(2)专业数据传递方式更先进。专业数据的传递由传统的二维图纸提资方式转变为数据表单、设计文件与三维模型相结合模式,实现了三维设计和信息技术的有机合成,更为直观、准确、高效[6]。

(3)设计校审方法更丰富、直观。传统的二维校审方式转变成二三维结合的校审方式,更直观形象,便于各参建方事前评审,避免施工图纸的反复修改,节约了人工损耗和人力成本。

(4)实现并行协同工作模式。各专业设计人员均基于同一数字化模型进行设计,专业间及专业内的数据实现共享,设计人员可以及时发现多专业数据不匹配情况,实时对总布置模型进行安全净距校验及碰撞检查,并针对存在的问题进行修改,有效解决在传统二维设计上因沟通不畅导致的设计盲点。同时,将二维图纸人工会签向三维模型协同设计转变,并将图纸的事后校审模式转变为实时的可视化检查,常规设计的串行设计模式改为并行设计模式,极大地提高了设计效率。

6 存在的问题与对策(1)数字化模型性能分析功能尚未得到深入挖掘。在后续设计中,建议开发基于数字化模型的日照、噪声、通风、照明、防火、应急疏散、采暖及消防等性能分析模块,使变电站全生命周期内的运维管理均可以性能分析结果为依据,真正实现“两型一化”变电站建设要求。

(2)设计校审方式由传统的二维校审转变为三维校审,对校审人员及工程各环节评审参与方的专业能力、三维软件使用能力等提出更高要求。建议完善三维数字化设计成果输出形式,采用3D打印技术、VR虚拟现实技术将三维数字成果形成3D实体模型,并采用VR技术进行实景浏览,降低工程参建各方参与门槛。

(3)数字化采购尚未实现。建议完善三维数字化平台构建设计,使得业主在采购及招标阶段即可通过数字化移交平台获得设施、设备及材料的工程量清单(包含设备材料的详细设计图纸及技术规范书等)。

(4)管理及保障措施尚待完善。目前阶段工程参建各方的项目组织形式、人力资源保障、物质资源保障、质量及进度控制等管理、保障措施等均不完善,难以完全发挥三维数字化设计模式的优势。建议继续开展试点工程,在实际中不断完善以上问题。

7 结语三维数字化设计技术应用于电网工程,从项目决策、工程可行性研究设计、初步设计、施工图设计、竣工图设计及项目后期运营维护等方面带来了设计理念与设计思路的革新,提高了工程管理质量及效率。虽然当前三维数字化技术还存在性能分析及功能模块的欠缺、相应配套的管理保障措施不完善等问题,但随着三维数字化技术的深入应用及发展,这些问题必然会在工程实践中不断得到解决和完善,促进电网企业生产管理及组织模式的变革,进而推动电网企业快速、高质量发展。

| [1] |

郑海涛, 贾云辉, 任鹏飞, 等. 变电站数字化设计研究[J]. 电工文摘, 2016(4): 34-35. DOI:10.3969/j.issn.1673-8845.2016.04.012 |

| [2] |

赵长青, 刘鹏. 发电工程三维数字设计技术研究与应用[J]. 数字技术与应用, 2018(8): 133-134. |

| [3] |

于俊岭, 姚枫, 李越茂, 等. 昭通±500 kV换流站数字化设计初探[J]. 电力勘测设计, 2014(6): 66-71. DOI:10.3969/j.issn.1671-9913.2014.06.015 |

| [4] |

李越茂. 沙州750 kV数字化变电站-BIM与数字化移交[J]. 工程质量, 2014, 32(1): 70-74. DOI:10.3969/j.issn.1671-3702.2014.01.018 |

| [5] |

田力智.智能变电站SCD虚连接辅助设计关键技术的研究与开发[D].成都: 西南交通大学, 2016.

|

| [6] |

朱晓峰, 袁敏, 徐伟明, 等. 基于3D-CAD技术的智能变电站三维数字化设计探索[J]. 电力系统及其自动化, 2014, 36(4): 59-61. |

2020, Vol. 38

2020, Vol. 38