2. 国网新疆电力公司伊犁供电有限公司, 新疆 伊犁 835000

2. State Grid Xinjiang Electric Power Company Yili Power Supply Co., Ltd., Yili 835000, China

随着物联网(Internet of Things,IoT)和信息通信技术(ICT)的飞速发展,柔性电子技术被视为第四次工业革命的关键技术。以微型化柔性电子器件、柔性新材料和无线通信互联为技术核心的柔性(可穿戴)电子产品成为下一代智能电子产品的主要发展方向。柔性电子电路压印在硅、塑料、纸或布的柔性基板上,使柔性设备可弯曲、滚动、扭曲和拉伸,例如柔性显示屏和触摸屏、射频识别标签、可穿戴传感器、智能电子皮肤和可植入医疗设备[1-3]。此外,由可再生能源和生物机械能源自供电的柔性设备为可持续的电子系统的发展开辟了新纪元[4-5]。但是由于缺乏关键的柔性形式的储能供电系统,这种先进的柔性电子系统尚未实现商业化。

目前,无线电能传输技术因其非接触的安全、高效供电方式,特别是针对未来电子设备微型化、柔性化和低耗能化发展趋势具有良好的匹配性,已成为国内外的研究热点[6]。无线充电技术可以很好地匹配柔性电子产品小型、低功耗的系统特点,提高了移动电子设备的输电效率,从而大大提高实现柔性设备多种功能的可能性。近些年来,在柔性电子领域,结合无线电能传输技术实现的柔性无线充电功能的相关研究越来越多,解决了柔性电子系统的能源供给问题,适应了目前柔性可穿戴电子设备的发展趋势。本文通过分析目前无线电能传输领域的最新技术,为电力物联网及其传感设备的无线能源供给方案提供参考。

1 柔性电子设备的需求与发展 1.1 柔性电子技术简介柔性电子技术是将有机或无机电子器件制作在柔性材料基板上的新兴电子技术,目前已应用于多个领域,其设备结构基本相似,主要包含电子元器件、柔性电路板、交联导电体和黏合层4部分[7]。

1.2 柔性电子设备的应用需求在应用需求方面,柔性电子技术在4个方面有着迅猛的发展势头:柔性显示屏、薄膜太阳能电池、柔性传感器、射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)中的柔性电子标签[5-6]。

柔性传感器和RFID是物联网发展的关键技术。这两项技术可以应用于智能穿戴设备(可穿戴电子设备、人体医疗设备)、无线传感器网络,进而构建起万物互联的未来网络体系。智能穿戴设备为适应人体穿戴需求,必须具备柔性、变形大、适应长期穿戴活动等特点,各类传感器件需要实现柔性化才能与之匹配应用。因此,只有以柔性电子系统为媒介,才能建立起人与外界万物之间的信息传输新关系,最终实现“人机交互”的万物互联网络[7]。

1.3 柔性电子设备的能源供给柔性电子设备可任意形变,主要应用于可穿戴和微型电子设备,因此要求绝大部分的柔性储能器件具有质量小、体积小、能量密度高、续航时间长的特点[8],这对其能源供应系统提出了更高的要求。

目前,各类柔性电化学储能系统的不足之处主要体现在3个方面:稳定性问题,如在外部机械应力下能量传递效率会降低;低功率密度问题,难以实现小型通用形式的高能量输出;能源供给问题,能量密度小、容量低导致续航时间短。以上问题可以通过不同的方法解决,如通过改善承受各种应力的电极材料及器件的电化学和机械性能,可以克服第1个问题;第2个问题可以通过优化混合电极和设备的相关功能来完成;最后1个问题,可以通过设计与柔性储能系统相匹配的、便捷灵活的能量供给策略来解决。

2 无线电能传输技术简介无线电能传输技术(Wireless Power Transfer,WPT)主要是利用电磁感应原理实现非接触供电,可分为基于电感耦合原理(电磁感应、磁谐振、电场耦合)和基于无线波发射原理(激光、微波)2大方式[9]。从技术成熟度、研发风险以及市场接受程度分析,电磁感应式无线传能方式是目前产品应用中的首选方案,无线电波式则是未来十分有潜力的演进方案。

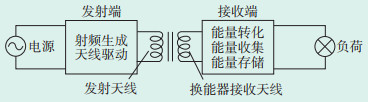

无线电能传输系统的结构如图 1所示,原边为能量发射端,发射天线在高频交流电源的驱动下射频生成电磁波,传递至副边;副边通过接收天线将磁能转化为感应电能,产生的交流电经过整流后即可为各类负荷设备供电,负荷所在的接收端由以1个接收天线为核心的接收电路和整流组件组成。为柔性储能器件充电时,柔性储能器件所在的接收端充电电路结构简单,充电模块绝大部分面积(无线传能线圈)利用柔性电路板均可实现柔性化,这是有线充电电路不能比拟的优点。另外,无线充电方式灵活,空间自由度高。因此,无线传能技术可以很好地匹配柔性设备,尤其是针对柔性电池结构超薄、环境顺应性、可穿戴的特点,可为其灵活、快捷地充电[10-11],这也成为解决柔性电子系统能源供给问题的理想选择。

|

图 1 无线电能传输系统结构示意图 |

目前,针对柔性电子系统供能需求的无线电能传输技术研究主要集中在柔性天线设计和系统功能实现2个方面。

3.1 柔性天线的设计在利用电磁场实现无线传能的技术领域中,能量发射和接收均由天线(传能线圈)实现。可通过采用新材料和新制造工艺2种方式提高天线的性能,使其满足实际需求。目前主要有以下研究成果。

(1)麻省理工学院电气工程与计算机科学系的张旭等人制作了1个原子级别超薄的柔性整流天线,他们使用MoS2半导体制作的柔性二极管截止频率高达10 GHz。其速度较目前最先进的柔性整流器提升了1个数量级,工作频段可达8~12 GHz,能够涵盖大部分工业、科学、医疗和WiFi所需的无线电频段。他们还将超快速的MoS2整流器与WiFi波段天线整合,制造了1个柔性集成整流天线[12]。这种柔性整流天线实现了WiFi频段的无线能量收集。由于这种天线设计中包含了MoS2柔性整流器,可以接收高频电磁波并以直流电形式输出,因此是1种可以与各种柔性电子系统集成的小型通用能量收集器件。

(2)佩鲁贾大学电气与计算机工程学院的Jo Bito等人采用柔性喷墨印刷方式制作了1种毫米波整流天线。该柔性天线系统在无线传能演示中可以弯曲,单个天线阵列和整流器实现了5 dBi的功率增益。在24 GHz的工作频率下,输入功率为18 dBm时,直流电压高达2.5 V[13]。在柔性喷黑印刷方式下,同样由天线捕获24 GHz微波频段的高频电磁信号并传送到整流器。与非柔性传能天线相比,它设计了阻抗匹配网络。

(3)科罗拉多计算机与能源工程大学的Sean Korhummel等人提出了1种低质量柔性印刷天线的设计和实现方法,通过整流元件上的电流和电压的时域波形整形,证明1个质量为2.1 g的900 MHz单肖特基二极管整流天线可以实现48.6%的射频到直流的转换效率[14]。同样在微波频段,这种天线既没有柔性整流天线中的整流组件,也没有柔性印刷天线的中间匹配网络,直接集成了肖特基二极管、柔性印刷天线和整流器用于接收功率,实现了效率的最大化。

3.2 系统功能的实现无线传能技术主要是在满足系统柔性化的前提下,在柔性电子系统中整合无线传能模块,通过电路和机械层面的结构设计,满足特定的系统功能。

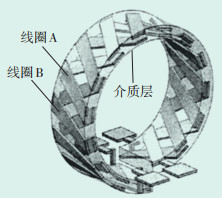

(1)北京交通大学陈炳城等人设计了1套基于MEMS(微型电动机械系统)的柔性立体谐振子的无线传能系统,可以把平面结构的线圈卷曲成中空的立体谐振子(见图 2),系统谐振子不仅体积小,还有利于集成磁场能量[15]。这种柔性立体谐振子既满足了柔性电子系统的无线电能传输需求,又能够有效提高系统能量传递效率。

|

图 2 柔性立体谐振子 |

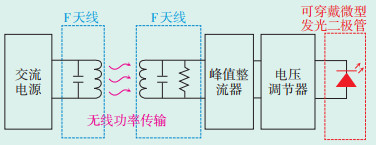

(2)韩国可穿戴材料技术中心研发了无线可穿戴微LED(WμLED)上的无线供电系统,为WμLED提供电力。该系统由专用电路设计构成,包括柔性天线(F天线)、峰值整流器和电压调节器等(见图 3)。2个F天线的谐振电感耦合,使用13.56 MHz频率(即通常用于工业、科学和医学(ISM)的频率)。交流电源为可穿戴电源提供射频(RF)电源,来自W-W(发射机天线-可穿戴接收器天线)的无线功率发射机由可穿戴接收器天线接收功率,同时传输至峰值整流器,将交流功率转换为直流功率[16]。

|

图 3 无线功率发送/接收系统的专用电路 |

该系统实现了可穿戴衣物上微型LED的无线供电功能,因此更贴近于物联网可穿戴设备的应用层面,其特点在于采用磁谐振原理实现无线充电,而不是大多数柔性天线采用的微波方式。磁谐振方式的优点是效率大幅提高。

(3)韩国某研究团队研发了1种用于靶向给药的柔性无药物输送系统,采用无线传能方式提供动力,设计了1种柔性的无线电力传输系统,交流电源产生5 V电压幅值和13.56 MHz的射频功率频率,连接到柔性天线(发射器线圈),用于近场无线电力传输。生成的电能通过电磁感应转移到另1个柔性天线(接收器线圈)上,由电压调节器构成的峰值整流器将传输的交流电转换为直流电[17]。

这种柔性无线电力传输系统实现了在医疗(靶向给药)应用需求下的无线传能,但它的制造尺寸在mm级以下。

(4)韩国高等科学技术研究所研究了1种在智能手表的表带中使用柔性印刷电路板(Printed Circuit Board,PCB)来进行无线传能的装置。该装置采用聚酰亚胺材料作为基质,通过PCB技术制作无线传能线圈,实现了在一定的弯曲状态下给手表充电,效率达50%[18]。

该装置利用柔性印刷技术实现了在柔性电子产品上的无线传能,与前述柔性无线充电系统的区别在于其功率从mW级提升到W级,并且保证了效率。柔性PCB也是未来柔性电子技术的重要发展趋势,可以广泛应用于商用电子产品领域。

4 无线电能传输技术展望根据近年来的研究成果,柔性电子技术被逐步应用到各种可穿戴电子设备中,更为重要的是,无线电能传输技术能够满足柔性电子设备的能源供给需求,是未来柔性电子设备供能的优选方式。

4.1 应用情况在柔性天线的制作方面,目前多采用金属薄膜配合柔性基底或使用液态金属外加柔性可延展聚合物的材料,在制作工艺上则采用基于气溶胶的3D打印技术[19]。而对于柔性电路板,则多以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材,柔性电路的制作工艺则广泛采用转印、打印加印刷、CMOS电路结合柔性基底等方式。柔性半导体材料柔性整流二极管制作可以采用柔性半导体材料[14, 20-21]。

在技术研发方面,目前主要方向是柔性光子/电子元器件的制备,柔性传感器、柔性芯片的制造及柔性微系统功能的实现。在功能优化方面,主要发展方向是柔性电子系统的微型化、低耗能化和集成化。但总体而言,柔性电子技术的应用尚在初期,无线电能传输技术在柔性终端设备上的应用刚刚起步,虽然开展了很多实验研究,但并未关联到相关商业设备产品。

4.2 研发情况目前针对无线传能的柔性天线设计,多是针对GHz频率以上的微波无线传能方式,这种方式的特点是空间全方位辐射,但效率低(10%以下),传输功率小;优点是器件尺寸小,能够匹配各类微型柔性电子系统。另一种实现原理是磁谐振,可将频率提高到10 MHz以上。它的特点是效率较高(可达50%以上),制造工艺简单;缺点是对系统机械稳定性要求很高,柔性线圈的形变、错位会大幅影响能量传输效率。总体而言,有相应的柔性电子元件匹配时,应用磁谐振原理可以更容易实现柔性电子系统的无线充电功能。

5 技术发展的突破点目前,基于柔性设备的无线电能传输技术应用可从以下方面突破。

(1)柔性设备制造工艺。尤其是对于微型(mm级以下)柔性电子器件[18],缺乏相关的成熟工艺,器件的性能仍有较大提升空间。

(2)柔性新材料。柔性终端设备对柔性组件的厚度、体积有较高要求,需要高性能的新材料与之匹配,目前相关的新材料十分匮乏。柔性无线传能功能的实现,要求传能器件在柔性化的基础上满足特定的系统功能,这对柔性新材料的性能也提出了很高的要求。

较之传统的无线传能系统,柔性无线传能系统的核心在于实现能量传递的柔性天线和转化能量形式的柔性整流器,这就要求有与之匹配的柔性制造工艺和满足性能要求的柔性新材料。

(3)柔性无线传能装置的能量传递效率。基于柔性电子器件的柔性电路性能亟待提高,只有实现较高的能量传递密度,无线传能模块才可以应用于相关产品中。目前在MHz频段,能量传递效率最高仅为50%左右[19],还不能满足实际应用需求。

(4)柔性电子器件的机械性能。柔性设备会频繁发生弯曲变形,设备内部各电子部件也随之发生变形,这对柔性电子器件的韧性和寿命造成较大影响。

6 结语随着柔性电子技术的发展,柔性电子系统在未来会逐步应用于日常生活的各个方面,而无线电能传输技术可以有效满足各类应用场景下的能量供给需求。针对柔性电子设备的环境适应性、可穿戴等特点,在柔性移动终端的能源供给,即柔性电源的充电问题上,无线电能传输技术可能是最好的解决方案。柔性电子技术整合了电路、材料、平面显示、纳米技术等领域技术,同时横跨半导体、材料、化工、印刷电路板等产业,是实现传统产业(如塑料、印刷、化工、金属材料)在未来物联网背景下转型的关键技术,具有巨大的发展潜力。

| [1] |

Ruizuo Hou, Girish Sambhaji Gund, Kai Qi, et al. Hybridization design of materials and devices for flexible electrochemical energy storage[J]. Energy Storage Materials, 2019, 19(5): 212-241. |

| [2] |

Chaofeng Lu, Yangyang Zhang, He Zhang, et al. Generalized optimization method for energy conversion and storage efficiency of nanoscale flexible piezoelectric energy harvesters[J]. Energy Conversion and Management, 2019, 182(2): 34-40. |

| [3] |

Li Liu, Yu Feng, Wei Wu. Recent progress in printed flexible solid-state supercapacitors for portable and wearable energy storage[J]. Journal of Power Sources, 2019, 410(1): 69-77. |

| [4] |

郑立荣, 仇志军, 游胤涛, 等. 柔性大面积印刷电子新器件及其物联网应用[J]. 中国材料进展, 2014, 33(3): 135-143. |

| [5] |

Kena Chen, Qingrong Wang, Zhiqiang Niu, et al. Graphene-based materials for flexible energy storage devices[J]. Journal of Energy Chemistry, 2018, 27(1): 12-24. |

| [6] |

Wei Zhang, Pan Feng, Jian Chen, et al. Electrically conductive hydrogels for flexible energy storage systems[J]. Progress in Polymer Science, 2019, 88(1): 220-240. |

| [7] |

杨挺, 翟峰, 赵英杰, 等. 泛在电力物联网释义与研究展望[J]. 电力系统自动化, 2019, 43(13): 9-20, 53. |

| [8] |

S F Shaikh, M T Ghoneim, G A Torres Sevilla, et al. Freeform Compliant CMOS Electronic Systems for Internet of Everything Applications[J]. IEEE Transactions on Electron Devices, 2017, 64(5): 1894-1905. |

| [9] |

Amit Mishra, Akansha Mehta, Soumen BasuaShwet, et al. Electrode materials for lithium-ion batteries[J]. Materials Science for Energy Technologies, 2018, 5(2): 182-187. |

| [10] |

陈通, 黄楷. 磁谐振耦合无线能量传输系统传输距离分析[J]. 机电工程技术, 2018, 47(11): 36-39. |

| [11] |

程时杰, 陈小良, 王军华, 等. 无线输电关键技术及其应用[J]. 电工技术学报, 2015, 30(19): 68-84. |

| [12] |

Zhang, X. Two-dimensional MoS2-enabled flexible rectenna for Wi-Fi-band wireless energy harvesting[J]. Nature, 2019, 7744(4): 368-372. DOI:10.1038/s41586-019-0892-1 |

| [13] |

Jo Bito, Valentina Palazzi, Jimmy Hester, et al. Millimeter-wave ink-jet printed RF energy harvester for next generation flexible electronics[C]//2017 IEEE Wireless Power Transfer Conference(WPTC), 2017.

|

| [14] |

S Korhummel, Daniel G. Kuester, Popovic. Zc. A Harmonically-Terminated Two-Gram Low-Power Rectenna on a Flexible Substrate[C]//2013 IEEE Wireless Power Transfer Conference(WPTC), 2013.

|

| [15] |

陈炳城.基于MEMS柔性立体谐振子的无线能量传输系统[D].北京: 北京交通大学, 2016.

|

| [16] |

Han Eol Lee, Daewon Lee, Tae-Ik Lee, et al. Wireless powered wearable micro light-emitting diodes[J]. Nano Energy, 2019, 59(6): 454-462. DOI:10.1016/j.nanoen.2018.11.017 |

| [17] |

S H Sung, Y S Kim, D J Joe, et al. Flexible wireless powered drug delivery system for targeted administration on cerebral cortex[J]. Nano Energy, 2018, 51(3): 102-112. |

| [18] |

Seungtaek Jeong, Jinwook Song, Hongseok Kim, et al. Design and Analysis of Wireless Power Transfer System using Flexible Coil and Shielding Material on Smartwatch Strap[C]//2017 IEEE Wireless Power Transfer Conference(WPTC), 2017.

|

| [19] |

杨琳, 张镇, 梁振艳. 无线电能传输技术研究与应用[J]. 广东电力, 2018, 31(11): 15-23. |

| [20] |

Saleem Khan, Leandro Lorenzelli, Ravinder S Dahiya. Technologies for Printing Sensors and Electronics Over Large Flexible Substrates:A Review[J]. IEEE Sensors Journal, 2015, 15(6): 3164-3185. |

| [21] |

袁李君, 王晶晶, 陈国东, 等. 基于模糊控制的无线电能传输系统最优效率点跟踪办法[J]. 广东电力, 2018, 31(11): 52-58. |

2020, Vol. 38

2020, Vol. 38