随着我国经济的发展,举办国际赛事与会议越来越多,对保电工作的要求也越来越高。但目前保电工作仍存在设备状态监控分析不全面、巡视任务管理执行效率较低、应急抢修信息化水平不高、保障现场指挥效能待提升等问题[1-3]。近几年,云计算、大数据、物联网、移动通信技术、智慧城市(“云大物移智”)等信息通信技术发展迅速,不同行业不同平台的物联网应用逐渐成熟,越来越多的传统行业与物联网技术的融合与应用更加多元化[4-5]。本文基于配电物联网技术,提出一种以智慧保电平台和智能配电台区为核心的智能供电保障与指挥系统(以下简称保供电系统)建设方案,可实现保供电的智能全管控[6]。

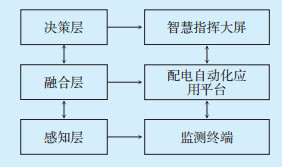

1 智能保供电体系针对内蒙古第十四届冬运会设计的智能供电保障与指挥系统(见图 1)以智慧保电平台和智能配电台区为核心,基于设备运行及在线监测全面感知、各专业信息全面融合2个层面,建立设备状态智慧监控、巡视任务智慧管控、应急抢修智慧调度、保障现场智慧指挥4个模块,结合全景动态可视化、实时交互移动终端作业、智能化辅助决策等支撑手段,构建“全面感知、全面融合、全面保障”的智慧保供电体系,通过“全景实时监测、资源动态可控、智能分析预警、移动智能交互、多地零距指挥”全方位提升供电保障信息化、集成化、科技化、智能化水平[7-8]。

|

图 1 智慧供电保障与指挥系统图 |

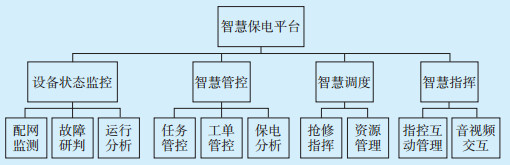

智慧保电平台是保供电系统中的决策层,以“决策层-融合层-感知层”架构为基础,形成“智慧指挥大屏-配电自动化应用平台-监测终端”3层物理结构(见图 2)。智能配电台区是保供电系统中感知层与融合层的核心,通过TTU的边缘感知与计算功能,配合末端感知设备,实现台区数据的全面整合、汇集、上送与低压故障研判、线损精益化管理等扩展应用。通过配电自动化、用电信息采集系统、在线监测系统中设备状态及环境监测类实时数据的深度融合,建立“横向到边、纵向到底”的全网末端感知监控体系。

|

图 2 智慧保电平台三级管控结构示意图 |

(1)在管理方面,改变了单纯依靠“人海战术”的传统保电模式,即增加保电人力物力的方式,将互联、共享、全感知等理念和技术融入保电工作。

(2)在功能方面,将原有的系统数据进行整合,消除了不同系统间的壁垒。

(3)在建设方面,采用物联网技术,在台区侧将以前的“被动维修”转为“主动抢修”,有效提高客户服务质量,有利于后续配电网信息化建设。

2 智慧保电平台智慧保电平台管控模块见图 3所示。

|

图 3 智慧保电平台管控模块 |

通过对电网的运行工况、设备状态、环境情况等信息全面感知和采集,实现对电网运行事件的智能研判,确定事件级别,并对各级别事件进行分类处置,确保设备状态运行的闭环管控。包括配电网末端态势感知、配电网事件智能研判及分级处理、配电网运行分析等功能。

2.2 智慧管控以保电巡视任务“事前规划编制,事中派发监视,事后分析管理”为核心,通过建设巡视标准管理、巡视任务工单定制管控、巡视综合分析、巡视任务全景监视4项主要应用功能,形成包含设备等级、巡视要求、巡视周期等因素的多维巡视标准,建立智能化巡视任务全流程闭环管控模式。同时,将巡视与轨迹追踪、移动作业终端技术相融合,实现人机结合,构建1套巡视任务管控体系,包括保电主题管理、保障标准管理、初始任务管理、任务工单管控、保障全景监视、保电综合分析等内容。

2.3 智慧调度主要包括保障资源信息管理、智能化抢修调度指挥。将抢修设备、抢修人员、抢修物资、抢修资源4类抢修信息与导航系统相融合,实现抢修资源集成化,抢修物资定位化,抢修人员、车辆、发电车、工具器、备品备件等一体化。通过抢修调度管控可对4类抢修信息进行分析研判,快速定位故障点,自动分析影响范围,提供包含人员调用、备品备件资源点、携带工具、行驶路线等因素的最佳综合抢修方案,有效提升应急抢修快速反应能力及抢修效率。

2.4 智慧指挥实现抢修全过程的辅助专家决策和流程化管理,包括处置过程的信息关联和操作互动、信息沟通与发布、现场实时指挥等功能。总部专家团队可在中心站远程查看现场回传视频、语音等资料,并查看辅助信息后,回传专家意见,进行远程指挥。

3 智能配电台区 3.1 基本概念现阶段,配电台区侧主要面临设备数量、种类多,智能化水平低,业务种类变化快、运维工作压力大等问题,导致配电台区运维管理、设备调控、客户服务等工作相对滞后,因此建设智能配电台区刻不容缓。

智能配电台区是以TTU为核心,基于“云、管、边、端”的层级架构,构建开放、系统、全面的新型配电台区。TTU作为边缘计算核心单元,安装在综合配电箱内,由具有数据采集和处理功能的终端主体和通信单元组成,具有配电变压器交流采样、低压分路采集监测、用户端采集监测、环境监测等功能。同时,TTU也是配电物联网中将“物”连接至“网”的接入单元,具有硬件平台化、软件APP化、高度标准化的特征,可实现全面感知、即插即用、高度融合等扩展功能。

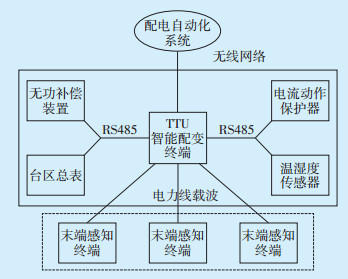

3.2 建设架构智能配电台区建设架构如图 4所示。通过设备末端感知终端监测用户电量并依靠电力线载波通信方式上送至TTU,TTU汇集并分析处理下游数据,通过无线公网或无线专网上传重要数据至配电自动化系统;简单数据就地处理,节省配电自动化主站计算资源,降低主站集中计算压力。同时,根据需求,通过RS485总线方式选择性接带电容器、智能漏电保护器、各类传感器等设备,实现台区低压侧全面感知、电能质量可靠治理,形成配电台区智能管理模式。

|

图 4 智能配电台区建设架构 |

与高压电网不同,低压配电网的故障判别一直缺少有效手段。低压侧用户数量多,低压分支线路结构复杂。现阶段,用户侧发生停电故障,电力公司通常通过客户投诉得知停电信息,不能做到主动抢修。如果无法快速定位故障,修复故障点,不仅延长客户停电时间,降低服务质量,重大保电期间还会造成不良社会影响。

智能配电台区的建设可以较好解决低压线路故障难定位、难排查的问题,并与中压侧DTU(配电终端)、FTU(馈线终端)、故障指示器良好配合,建立1条高低压配电网防线。TTU可以代替集中器,通过RS485总线连接完成与智能电能表的信息交流采样,通过边缘计算与协议扩展,完成电能表停电事件的主动上送、电能表状态的有效监测、HPLC(宽带载波)台区总表的故障信息汇集与测算,准确定位低压侧故障。通过配电自动化主站统一分配并生成检修工单推送至运维人员,及时进行故障抢修。

3.4 线损精益化管理随着电力用户数量的不断增多,用电量与用电规模逐年增长,配电网线损问题尤为突出:由于户表安装失误、设备老化和私自改造等原因,影响台区内用户信息准确度;由于低压侧通信方式不稳定,导致用电采集数据不完整。智能配电台区的建设能够有效治理线损问题,依靠TTU边缘计算功能,在不改变原有用电采集系统通信的基础上,构建低压信息采集网络。在线路分支安装成套配变分支监测设备,采集表箱侧信息。针对用户侧,在原有支路上并联线损辅助模块,在不破坏其原有回路的条件下,实时采集低压用户用电信息,通过微功率无线、电力线载波等通信方式传输至分支线路监测终端,最终上送至TTU进行边缘计算。TTU利用从集中器、用户电能表获取的用户电量数据与台区总表数据,精准计算出线路各分路、分段线损。

4 建议在保供电工作中,配电物联网的应用解决了指挥工作中的盲区问题,但现阶段智能配电台区的建设中,仍存在以下不足。

(1)国内低压配电网低压分支混乱、用户数量多,安装末端监测终端实现扩展功能的投入资金较大,性价比较低。

(2)台区侧设备功能重复,如集中器、TTU、采集器等。

(3)低压分支箱内部空间不足,无法装设过多监测设备。户表采集数据未得到充分应用,利用户表数据实现拓扑识别、三相不一致自动处理等应用还需改进。

建议今后工作中,在TTU扩展应用方面,优化末端设备集成功能,将拓扑识别、线损辅助、末端感知等功能集成在同一模块,节省低压侧空间,便于管控。在电能表数据应用扩展方面,充分利用电能表采集数据,以“大数据、云计算”为原则,在不借助低压模块辅助的条件下,实现部分扩展应用,如能效监测、分布式能源管控等。

| [1] |

吕军, 栾文鹏, 刘日亮, 等. 基于全面感知和软件定义的配电物联网体系架构[J]. 电网技术, 2018, 42(10): 3108-3115. |

| [2] |

颜勇, 汪东军, 田晓, 等. 智能配变终端的研发及工程应用[J]. 山东电力技术, 2018, 45(7): 15-19. DOI:10.3969/j.issn.1007-9904.2018.07.004 |

| [3] |

张永军, 刘斯亮, 江金群, 等. 低压智能配电网技术研究综述[J]. 广东电力, 2019, 32(1): 1-12. |

| [4] |

马钊, 安婷, 尚宇炜. 国内外配电前沿技术动态及发展[J]. 中国电机工程学报, 2016, 36(6): 1552-1567. |

| [5] |

朱晓岭, 梁东, 宗瑾, 等. 配电网运行状态评估体系研究[J]. 广东电力, 2018, 31(4): 119-124. |

| [6] |

李辉, 吴光灿, 雷鹏, 等. 配电网智能台区一体化系统的研究与应用[J]. 电气应用, 2015(7): 29-33. |

| [7] |

张冀川, 陈蕾, 张明宇, 等. 配电物联网智能终端的概念及应用[J]. 高电压技术, 2019, 45(6): 1729-1736. |

| [8] |

常雨芳, 蔡华洵. 一种配电网智能终端的维护方法及其应用[J]. 自动化技术与应用, 2019, 38(2): 165-169. DOI:10.3969/j.issn.1003-7241.2019.02.038 |

2020, Vol. 38

2020, Vol. 38