2. 内蒙古电力(集团)有限责任公司, 呼和浩特 010010

2. Inner Mongolia Power(Group) Co., Ltd., Hohhot 010010, China

随着国民经济的快速发展,能源需求越来越旺盛,环境保护问题也日益突出。太阳能作为丰富的清洁能源之一,近年来受到学者的广泛关注[1]。但是光伏发电技术也存在一些弊端,光伏电池可以从AM1.5G太阳光谱中最多提取25%的光子能量,其他则以热能的形式消散了。光伏/光热(PV/T)系统将光伏发电与太阳能集热器有机结合,在光电转换的同时,利用冷却介质将光伏电池片的热量回收,完成太阳光的全光谱利用[2]。文献[3]测定了低倍聚光的PV/T系统效率,电效率和热效率最高可达17.28%和59.84%。

PV/T系统运行往往受到外部因素的制约,如何提高电热综合效率是当前研究的一大难点,文献[4]探讨了环境条件、冷却水流量对PV/T系统性能的影响,认为增强通风有利于提高系统电效率,而密闭条件下系统热效率较高。本文通过建立太阳能PV/T一体化系统的电学模型和热学模型,并以呼和浩特地区典型年夏日、冬日为例,研究系统电热性能,分析气象状况对其输出效率的影响。

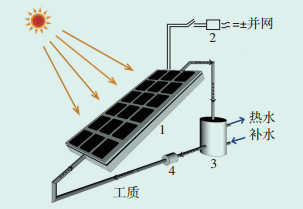

1 系统概况太阳能PV/T一体化系统主要由PV/T组件、逆变器、集热水箱、循环泵等组成(见图 1)。太阳光透过聚光元件,照射在光伏板上,由于光电效应产生电能,电能通过逆变器并入电网,太阳光剩余的能量则以热能的形式向外输送。工质在循环泵的作用下,流过PV/T组件,吸收光伏板热量,降低光伏板温度,然后进入集热水箱进行充分热交换。由此得到的热水可以满足居民生活、工业生产需求,PV/T组件也可以作为热泵、热管的热源,完成低品位能量的再利用,具有较强的经济性与灵活性。

|

图中:1—PV/T组件;2—逆变器;3—集热水箱;4—循环泵。 图 1 太阳能PV/T一体化系统示意图 |

为了便于分析,本文作以下假设:

(1)忽略光伏组件的欧姆损耗。

(2)不同材料的光学、热学性质恒定,不随时间变化。

(3)在第三方向上的传热过程忽略不计。

(4)工质在管道内流动均匀,摩擦阻力忽略不计。

(5)地面温度Tgrd与环境温度Tamb相同。

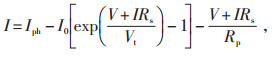

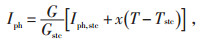

2.1 电学模型光伏电池等效电路如图 2所示。一般状况下,光伏电池输出电流I由式(1)、式(2)获得:

|

(1) |

|

(2) |

|

图中:G—太阳辐照值,W/m2。 图 2 光伏电池等效电路 |

式中:Iph—光生电流,A;I0—二极管饱和电流,A;V—光伏电池输出电压,V;Rs—串联电阻,Ω;Vt—二极管热电压,V;Rp—并联电阻,Ω;n—二极管理想因子;K—玻尔兹曼常数;T—电池片温度,K;q—电子电荷量。

标准状况(stc)下,Iph,stc、I0,stc、Rs,stc、Rp,stc、Vt,stc可以通过五参数模型求解[5]。

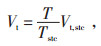

获得标准状况下的五参数后,根据式(3)—(7)计算一般状况下的五参数:

|

(3) |

|

(4) |

|

(5) |

|

(6) |

|

(7) |

式中:x—电池温度系数,%/K;

Eg—电池带隙宽度,eV。

通过一般状况下的五参数,绘制相应的电流-电压曲线,可以获得其最大功率点的电流Imp和电压Vmp,则PV/T组件的发电量Eele为:

|

(8) |

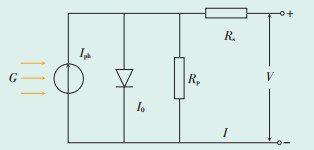

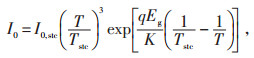

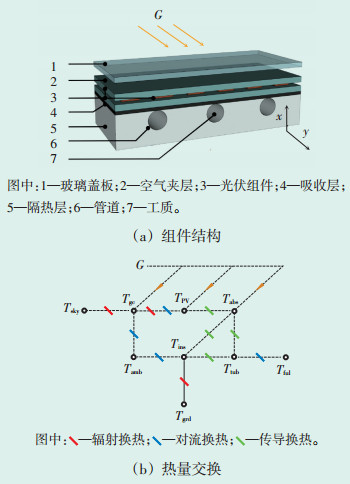

根据能量守恒定律,建立玻璃盖板(gc)、空气夹层(air)、光伏组件(PV)、吸收层(abs)、隔热层(ins)、管道(tub)、天空(sky)以及工质(flu)二维传热方程,热阻网络如图 3所示。

|

图 3 PV/T组件热阻网络 |

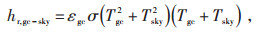

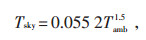

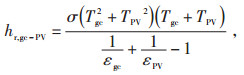

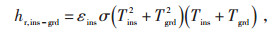

玻璃盖板与天空的辐射换热系数hr,gc-sky、玻璃盖板与光伏组件的辐射换热系数hr,gc-PV、隔热层与地面的辐射换热系数hr,ins-grd分别由式(9)—(12)获得:

|

(9) |

|

(10) |

|

(11) |

|

(12) |

式中:ε—发射率;

σ—斯蒂芬-玻尔兹曼常数。

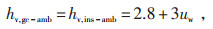

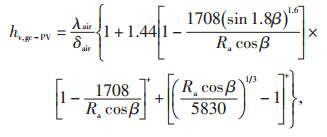

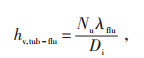

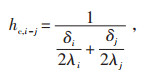

2.2.2 对流换热系数hv对流换热发生在玻璃盖板、隔热层与环境之间,其系数通过式(13)求解[6]:

|

(13) |

式中:uw—风速,m/s。

玻璃盖板与光伏组件之间对流换热系数hv,gc-PV由式(14)获得[7]:

|

(14) |

式中:Ra—瑞利数;β—电池片倾斜角;λ—导热系数,W/(m ·K);δ —厚度,m。

管道和工质之间的对流换热系数hv,tub-flu由式(15)获得:

|

(15) |

式中:Nu —努塞尔数;Di—当量直径,m。

2.2.3 传导换热系数hc热传导发生在接触的相邻两层,其系数通过式(16)求解:

|

(16) |

式中:δi、δj —第i层、第j层厚度,m。

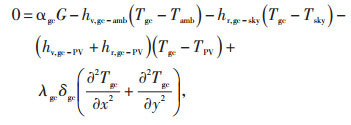

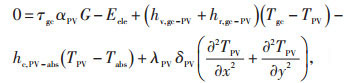

2.2.4 能量守恒 2.2.4.1 玻璃盖板

|

(17) |

式中:α —吸收比。

2.2.4.2 光伏组件

|

(18) |

式中:τ—穿透率。

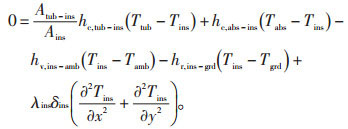

2.2.4.3 吸收层

|

(19) |

式中:A—接触面积,m2。

2.2.4.4 隔热层

|

(20) |

|

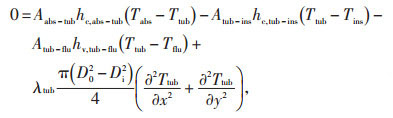

(21) |

式中:D0—管道外径,m。

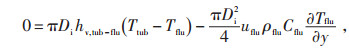

2.2.4.6 工质

|

(22) |

式中:uflu—流速,m/s;ρflu—工质密度,kg/m3;Cflu—比热容,J/(kg ·K)。

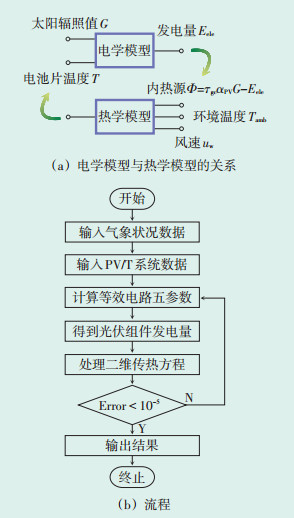

2.3 模型求解通过电学模型,计算PV/T系统的发电量。发电量取决于太阳辐照值G和电池片温度T,电池片温度需要由热学模型中内热源Φ、环境温度Tamb、风速uw确定,见图 4(a)。电学模型和热学模型之间相互影响,进行迭代求解,流程见图 4(b)。

|

图 4 模型求解 |

光伏/光热系统输出既有电能又有热能,其电效率ηele和热效率ηthe分别为:

|

(23) |

|

(24) |

式中:Esun—进入系统的太阳光能量,W;Ethe—工质吸收的热量,W;Tflu,out—工质出口温度,K;Tflu,in—工质入口温度,K;m—工质质量流量,kg/s。

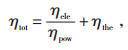

与热能相比,电能是高品位能源。考虑一次能源节约效率,兼顾电能和热能的数量与品味,对系统光电、光热转换能力进行综合评价[8]:

|

(25) |

式中:ηtot—系统总效率,%;ηpow—常规火电机组发电效率,取0.38。

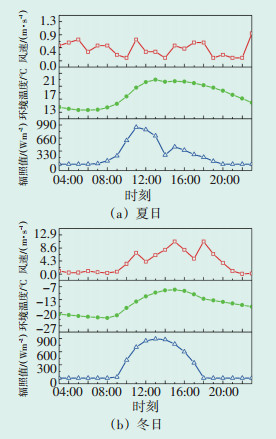

3 结果分析 3.1 运行参数以呼和浩特地区为例,地区气象状况通过Meteonorm软件获取,PV/T组件朝南放置,倾斜角为35°。选择8月6日(晴)作为夏季情景,选择1月10日(晴)作为冬季情景,气象状况见图 5。太阳辐照值随着时间的推移呈现先增大后减小的趋势,夏日峰值为934 W/m2,冬日峰值为891 W/m2。环境温度峰值滞后于辐照峰值,风速在一定范围内无规律地波动。

|

图 5 呼和浩特地区夏日与冬日气象数据 |

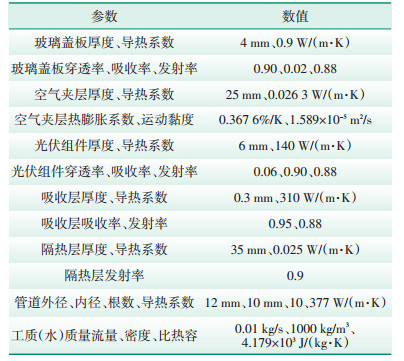

光伏组件型号为GSM36(1.2 m×0.54 m),标准状况下,开路电压、短路电流分别为22.3 V、5.36 A,最大功率点电压、电流、功率分别为18.7 V、4.82 A、90 W。电池温度系数为0.06%/K,电池带隙宽度为1.121 eV。PV/T组件各层材料热物性参数见表 1。

| 表 1 各层材料热物性参数 |

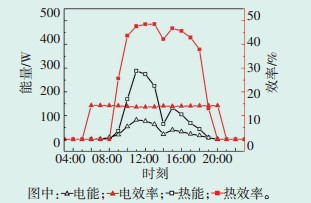

当入口水温为20 ℃时,计算得到系统电热性能如图 6所示。所产生电能、热能情况与辐照值变化一致,并且电能、热能峰值均出现在辐照最强的时刻。只要有太阳光的照射,便会有相应的电能产生。但对于热能而言,早上和下午辐照值较低,产生热能的时间(11 h)短于产生电能的时间(15 h)。电效率在中午出现低谷(13.59%),明显低于辐照值较低的早上和下午,这是因为光伏电池的温度效应,电池片温度每升高1 ℃,光电转换效率就会降低0.4%~0.5%[9]。

|

图 6 太阳能PV/T一体化系统夏日运行特性 |

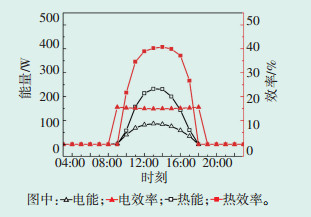

当入口水温为0 ℃时,计算得到系统电热性能如图 7所示。能量输出、光伏电池的温度效应与夏日情景接近,但是系统产生热能的时间则仅有8 h。工质热品味低的原因有两点,一是冬日辐照时间短,二是环境温度低,远低于入口水温。辐照值较低,冷却水吸收的热量不足以弥补其散失的热量,无法产生热能增益。若没有太阳辐照,出口水温低于入口水温,可能出现结冰甚至结冻的情况,保温问题需要关注。系统电效率约15.07%、热效率约34.97%、总效率约74.62%。与夏日相比,总效率降低了2%左右。此外,系统电效率、热效率最大值并不出现在辐照最强的时刻。

|

图 7 太阳能PV/T一体化系统冬日运行特性 |

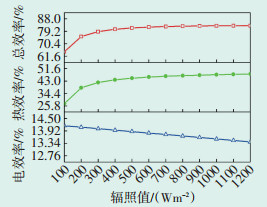

入口水温20 ℃、环境温度20 ℃、风速2 m/s恒定,系统电效率、热效率、总效率见图 8。太阳辐照逐渐增强,进入系统的总能量变大,电池片温度升高,受温度效应影响,光电转换效率明显降低。太阳辐照逐渐增强,系统内热源比例不断提高,热效率、总效率迅速增长。当倾斜面辐照值为800 W/m2时,热效率为46.78%,随着辐照继续增强,热效率增长缓慢。

|

图 8 辐照值与系统输出效率的关系 |

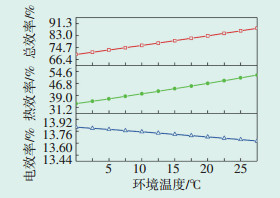

环境温度与系统输出效率密切相关,如图 9所示。入口水温20 ℃、倾斜面辐照值800 W/m2、风速2 m/s保持不变,环境温度上升至27.5 ℃,系统与外界之间的辐射热阻、对流热阻增大,影响电池片的温度梯度分布,电效率略微降低。环境温度升高后,系统热效率、总效率线性增长,热效率由33.56%增大到52.19%,总效率由69.91%增大到88.06%。

|

图 9 环境温度与系统输出效率的关系 |

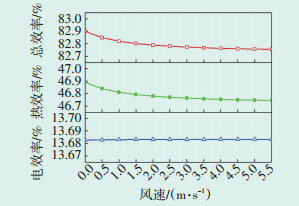

空气流动快慢亦会影响系统电效率、热效率、总效率,如图 10所示。当入口水温为20 ℃、倾斜面辐照值为800 W/m2、环境温度为20 ℃时,提高风速,系统电效率稳定在13.68%。对于热效率而言,空气流动越快,玻璃盖板、隔热层与环境之间对流换热系数越大,散热越强,系统热效率、电效率持续下降,但是变化幅度不大。

|

图 10 风速与系统输出效率的关系 |

本文经过适当简化,建立了PV/T系统的电热模型,包含五参数的等效电路和基于能量守恒的二维传热方程。探讨了该系统在不同情景下的运行特性,分析了气象状况对其电热综合效率的影响,结论如下:

(1)在夏季、冬季的1 d内,系统电能、热能输出值均与辐照值的变化趋势类似,同步增减。冬日因产生热能的时间较短(仅有8 h),可能出现结冰甚至结冻的情况。

(2)太阳辐照越强,系统电效率越低。环境温度和风速会影响系统的热量交换,进而影响系统输出效率。风速的影响较小,由0 m/s提高至5.5 m/s,电效率基本不变,热效率降幅为0.14%。

(3)综合三种因素来看,系统热效率变化始终大于电效率变化,总效率与热效率成正比。因此,增强工质流动换热效果,减少PV/T组件热量损失,系统输出效率将会得到提升。

| [1] |

Chaar L E, Lamont L A, Zein N E. Review of photovoltaic technologies[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2011, 15(5): 2165-2175. DOI:10.1016/j.rser.2011.01.004 |

| [2] |

王宝群, 姚强, 宋蔷, 等. 光伏/光热(PVT)系统概况与评价[J]. 太阳能学报, 2009, 30(2): 193-200. |

| [3] |

陈海平, 张衡, 刘皓文, 等. 低倍聚光光伏/光热热电联供系统性能分析[J]. 热力发电, 2018, 47(4): 116-122. |

| [4] |

庞玮, 于洪文, 张林睿, 等. 环境条件和冷却水流量对光伏光热系统的性能影响[J]. 可再生能源, 2018, 36(4): 501-505. |

| [5] |

Soto W D, Klein S A, Beckman W A. Improvement and validation of a model for photovoltaic array performance[J]. Solar Energy, 2006, 80(1): 78-88. DOI:10.1016/j.solener.2005.06.010 |

| [6] |

Ji J, Han J, Chow T T, et al. Effect of fluid flow and packing factor on energy performance of a wall-mounted hybrid photovoltaic/water-heating collector system[J]. Energy and Buildings, 2006, 38(12): 1380-1387. DOI:10.1016/j.enbuild.2006.02.010 |

| [7] |

Nasrin R, Alim M A. Modeling of a Solar Water Collector with Water-Based Nanofluid Using Nanoparticles[J]. Heat Transfer Asian Research, 2014, 43(3): 270-287. DOI:10.1002/htj.21080 |

| [8] |

Huang B J, Lin T H, Hung W C, et al. Performance evaluation of solar photovoltaic/thermal systems[J]. Solar Energy, 2001, 70(5): 443-448. DOI:10.1016/S0038-092X(00)00153-5 |

| [9] |

董丹, 秦红, 刘重裕, 等. 太阳能光伏/热(PV/T)技术的研究进展[J]. 化工进展, 2013, 32(5): 1020-1024. |

| [10] |

甘生元, 李相俊. 格尔木时代新能源50 MW光伏/15 MW电池储能联合电站集成技术研究与应用[J]. 供用电, 2017, 34(4): 40-46. |

| [11] |

杨锡运, 任杰, 肖运启. 基于粗糙集的光伏输出功率组合预测模型[J]. 中国电力, 2016, 49(12): 133-138. |

| [12] |

奚鑫泽, 黄文焘, 张茗沁, 等. 大型光伏电站直流升压汇集接入系统协同控保体系与方案研究[J]. 供用电, 2018, 35(9): 52-60. |

2020, Vol. 38

2020, Vol. 38