2. 内蒙古自治区高电压与绝缘技术企业重点实验室, 呼和浩特 010020;

3. 内蒙古电力(集团)有限责任公司, 呼和浩特 010010

2. Inner Mongolia Enterprise Key Laboratory of High Voltage and Insulation Technology, Hohhot 010020, China;

3. Inner Mongolia Electric Power(Group) Co., Ltd., Hohhot 010010, China

间隔棒是一种使输电线路一相导体中的多根子导线保持相对位置的防护金具[1],是线路的重要防护器件。间隔棒通过使分裂子导线线束间保持一定的间距,防止分裂子导线互相鞭击。另外,间隔棒对于抑制输电线路微风振动有一定的作用。线路短路故障时,间隔棒不应发生永久变形,短路电流消失后间隔棒应能恢复子导线设计间距。对于间隔棒而言,分裂子导线线夹必须具有足够的握着力,且在长期运行过程中不允许出现松动和间隔棒顺线方向移动,整体性能指标须综合考虑线路短路时各分裂子导线的向心力、风载荷作用下横向拉压力以及长期风振作用下导线的疲劳损伤。根据性能特点,间隔棒可分为刚性间隔棒、阻尼间隔棒、柔性间隔棒[1];根据分裂子导线数量,间隔棒可分为二分裂、三分裂、四分裂、六分裂、八分裂间隔棒等。阻尼间隔棒为在其活动关键部件中内嵌入具有良好耐磨、耐候和抗老化性能的橡胶垫,当橡胶垫挤压变形时,产生阻尼作用,以此来消耗导线振动能量,进而减小导线振幅。

间隔棒在使用过程中,不仅需要重视其本身技术指标,还需要关注间隔棒的布置计算问题。李升来等[2]利用有限元软件对柔性直流输电线路导线用四分裂阻尼间隔棒多工况下的性能进行了综合分析,建立了四分裂阻尼间隔棒有限元模型,给出了不同运行工况下间隔棒的受力状态;游专[3]研究分析了风载荷对间隔棒性能的影响;任晨峰[4]研究了四分裂导线间隔棒的优化布置问题;杨晓辉等[5]研究了四分裂导线驰振机理,重点分析了导线气动参数对风速的敏感性;刘竹丽等[6]对间隔棒的静态力学特性进行了分析,给出了间隔棒结构最薄弱部位。本文针对一起四分裂间隔棒阻尼失效、铰链销退出及导线磨损问题,从间隔棒缺陷位置及线路线沿线气象条件、缺陷间隔棒现场解体检查、阻尼失效原因以及阻尼间隔棒工作原理等多个方面进行分析,给出治理措施和建议。

1 间隔棒缺陷情况某同塔双回500 kV输电线路于2016年底投运,同塔双回运行,线路南北走向,在2019年初线路专项隐患排查中,发现该线路存在严重的次档距振荡和间隔棒损坏问题,共计285处缺陷,主要缺陷类型为间隔棒阻尼失效、铰链销退出及导线磨损等。缺陷间隔棒涉及2个生产厂家,结构型式均采用双板框架结构,但阻尼关节不同,主要区别:A厂家间隔棒采用八粒柱橡胶十字轴阻尼结构,框架限位方式为框板铸造凸台限位;B厂家间隔棒采用椭圆盘橡胶阻尼结构,框架限位方式为不锈钢尾销限位。经统计,A厂家间隔棒缺陷占总缺陷的99.3%。

2 间隔棒缺陷原因分析输电线路普遍分布于野外,受自然环境影响较大,尤其在一定的环境条件和风力作用下,装有间隔棒的相分裂导线易产生次档距振荡。线路次档距振荡导致间隔棒运行中长期处于振动状态,易产生间隔棒失效缺陷,如分裂子导线线夹松动、部件磨损与脱落、阻尼失效等,严重时会造成导线磨损、断股、断线故障[7]。

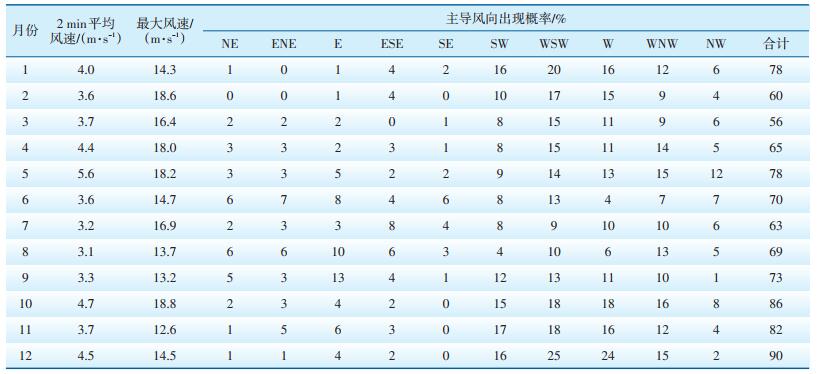

2.1 线路沿线气象条件及线路防振设计该线路地处两大风区且所在地区地势较平坦、层流风占比较大,通过统计分析近5年线路沿线各气象监测站点逐时历史监测数据,以及大范围(3 km×3 km网格)历史气象预测数据,得到该线路沿线近5年的逐月气象要素值,包括2 min平均风速和最大风速(见表 1),可以看出,该线路所在地区常年风速约3~18 m/s,主导风向与线路走向夹角> 45°。结合线路存在次档距振荡情况分析,该线路所在地区应属线路风振特殊区域。

| 表 1 线路沿线某年度部分气象条件数据 |

对于线路风振特殊区域,线路次档距振荡防振设计需进行综合考量和非常规设计,一般采取减小间隔棒布置平均次档距的措施。而该线路设计时,未充分考虑该地区地形和气象特点,线路设计采用典型设计,间隔棒布置平均次档距选为65 m,取值过大,与该线路工程基础设计条件不符。GB 50545—2010《110 kV~750 kV架空输电线路设计规范》[8]规定,对于线路风振特殊区域的线路防振设计需区别对待。例如,某电力公司在750 kV输电线路工程中,选择将间隔棒布置平均次档距由55 m降低至45 m,有效抑制了线路次档距振荡的发生。

2.2 间隔棒缺陷分布情况统计分析将该同塔双回500 kV输电线路档距内首末端次档距以外的间隔棒定义为中间间隔棒,对该线路间隔棒缺陷数据进行统计分析,结果如下。

(1)线路间隔棒布置平均次档距65 m,285处间隔棒缺陷中,226处间隔棒缺陷位于档内中间部位,占比79.3%;59处位于档内首末端次档距且多数在直线段内,占比20.7%。

(2)该同塔双回线路,Ⅰ线位于下风侧,Ⅱ线位于上风侧。已发现的285处间隔棒缺陷中,Ⅰ线68处、Ⅱ线217处,处于上风侧Ⅱ线的间隔棒缺陷数量明显多于处于下风侧Ⅰ线的线路间隔棒。

(3)285处间隔棒缺陷中,位于上相导线117处,中相导线85处,下相导线83处,上相导线间隔棒缺陷相对较多。

(4)按档距内间隔棒数量统计,Ⅰ线中装有5个、6个、7个、8个间隔棒档距内的缺陷数分别为5处、13处、47处、3处。而装有7个间隔棒的档内第1—7个间隔棒缺陷数分别为11、6、11、7、5、3、4,中间间隔棒损坏占比为68%,首末端损坏间隔棒均位于直线段内,未涉及耐张档内首末端次档距。

Ⅱ线装有4个、5个、6个、7个、8个、9个、10个间隔棒档距内的缺陷数分别为4、6、56、96、28、8、10处。其中,装有6个间隔棒的档内第1—6个间隔棒缺陷数分别为5、16、8、12、10、5,中间间隔棒损坏占比达82%;7个间隔棒的档内第1—7个间隔棒缺陷数分别为7、21、10、24、20、7、7,中间间隔棒损坏占比达85.4%。首末端损坏间隔棒均位于直线端内,未涉及耐张档内首末端次档距。

由间隔棒缺陷分布情况统计分析结果可知,该同塔双回500 kV输电线路多数间隔棒缺陷位于Ⅱ回线路(上风侧)且上相导线间隔棒居多,这与典型风振区同塔双回线路次档距振荡严重程度在不同相导线中的分布规律一致,即同塔双回线路上风侧导线次档距振荡严重程度高于下风侧导线;同侧导线高度越高,线路次档距振荡越严重。

2.3 缺陷间隔棒解体检查目前,这两种结构型式的间隔棒已在国内大量使用。现场对存在缺陷的间隔棒进行解体检查,发现如下问题。

(1)A厂家四分裂间隔棒线夹铰链销安装孔为一端开口,多数间隔棒仅对孔边沿进行了冲压变形处理,没有达到深度变形堵口处理要求,不能有效防止铰链销退出。线路运行过程中,当线夹握着力下降且存在顺线方向振动时,铰链销因线夹振动受力沿销孔方向运动,磨损铰链销变形堵口而脱出,导致线夹盖板以及胶瓦跌落,致使间隔棒线夹头磨损导线。

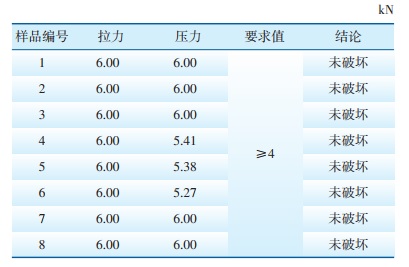

(2)A厂家间隔棒采用八立柱橡胶十字轴阻尼结构,利用框架“一”字形固定槽和十字轴凸台组成阻尼系统,如图 1所示。对于线路特殊风振区,该阻尼系统结构薄弱,制造工艺不良和耐磨性能不足。

|

图 1 某线路间隔棒阻尼结构 |

框架“一”字形固定槽和十字轴上的“一”字形凸台为金属间配合点接触,接触面积小,材料均为铸铝材质,强度低、耐磨性差,在导线大幅次档距振荡或风载荷较大时,十字轴凸台刚性碰撞摩擦框架“一”字形固定槽,由于十字轴凸台部位尺寸偏小,凸台很快磨损消失,造成间隔棒阻尼失效。甚至有些框架“一”字形固定槽被十字轴碰撞摩擦成圆孔,导致间隔棒夹头失去阻尼效果成自由摆动状态。此时,框架限位中线夹尾部限位杆在没有任何缓冲的条件下,与框架板限位凸台刚性碰撞。由于线夹尾部限位杆、框架板限位凸台均为铸铝材质且框架限位凸台为空心结构,强度低、抗碰撞磨损能力差,在导线大幅次档距振荡或较大风载荷作用下,框架限位凸台出现磨损或断裂,整个线夹失去支撑作用,形成自由摆动状态(间隔棒功能丧失过程如图 2所示)。

|

图 2 间隔棒整体功能丧失过程 |

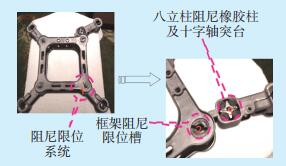

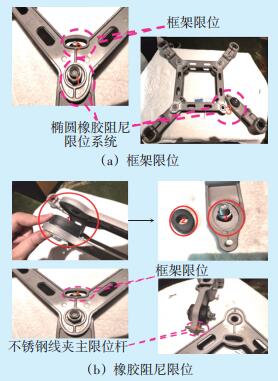

(3)B厂家间隔棒采用椭圆盘橡胶阻尼结构,框架限位方式为不锈钢尾销限位。该结构间隔棒缺陷较少,系统结构见图 3。图 3(b)中,B厂家间隔棒采用椭圆橡胶阻尼限位系统,由椭圆盘橡胶限位块和椭圆限位槽组成,椭圆盘橡胶限位块内嵌于椭圆限位槽中,起缓冲作用,有效避免了金属直接磕碰磨损。另外,框架限位方式为不锈钢尾销限位,抗磨损能力较强。

|

图 3 间隔棒椭圆阻尼系统结构 |

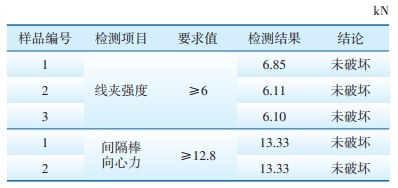

现场抽取8套间隔棒进行外观检查和机械强度检测。机械强度检测依据各间隔棒所具备的试验条件,按照DL/T 1098—2016《间隔棒技术条件和试验方法》[1]规定进行,机械强度检测结果见表 2—表 4。外观检查未发现间隔棒施工安装工艺问题。

| 表 2 间隔棒线夹间拉力及压力测试结果 |

| 表 3 间隔棒线夹强度和向心力测试结果 |

| 表 4 间隔棒线夹扭握和顺线力矩测试结果 |

由表 2—表 4所示检测结果可以看出,除间隔棒线夹顺线力矩外,A厂间隔棒其他机械强度检测结果均满足标准要求。编号1—3样品的线夹顺线力矩均低于要求值的50%。充分表明2 a内A厂间隔棒线夹顺线力矩下降严重,握着力严重不足,线夹已存在顺线方向振动。当A厂间隔棒线夹铰链销防退出措施不足时,铰链销会磨损变形而脱出,导致线夹盖板以及胶瓦跌落,致使间隔棒线夹头磨损导线。

2.5 缺陷原因综上所述,此次四分裂间隔棒阻尼失效及铰链销退出缺陷原因可概括为两个方面:

(1)线路所在区域为风振特殊区域,线路设计时气象条件考虑不足,间隔棒布置平均次档距较大,次档距振荡较严重;

(2)A厂家间隔棒线夹铰链销防退出措施存在不足之处,阻尼结构固定措施与框架限位方式选择不当,抗风载荷裕度较小。

3 治理措施及建议(1)线路全线更换间隔棒,提高间隔棒相关设计标准,提升间隔棒抗风载荷能力[9-10]。同时,加强该地区在运输电线路的隐患排查力度,发现问题及时处理

(2)该地区所有四分裂输电线路(包括新建、在运以及规划中的输电线路),均需对间隔棒布置重新进行设计计算和试验验证,间隔棒布置平均次档距应不大于45 m。

(3)应根据输电线路特殊风振区对金具的特殊要求,选用抗风载荷裕度较大、多年运行业绩良好,且间隔棒线夹铰链销防退出措施完善、阻尼结构固定措施及框架限位方式先进、制造工艺精良的产品[11-12]。

| [1] |

全国架空线路标准化技术委员会.间隔棒技术条件和试验方法: DL/T 1098-2016[S].北京: 中国电力出版社, 2016.

|

| [2] |

李升来, 周晋. 多端柔性直流线路四分裂阻尼间隔棒性能分析[J]. 武汉大学学报(工学版), 2018, 51(增刊): 327-330. |

| [3] |

游专.风载对输电塔线系统及间隔棒的影响分析[D].郑州: 郑州大学, 2018.

|

| [4] |

任晨峰.500 kV四分裂导线间隔棒布置及其优化研究[D].北京: 华北电力大学, 2017.

|

| [5] |

杨晓辉, 刘小会, 徐倩, 等. 关键参数影响下的四分裂导线驰振研究[J]. 重庆交通大学学报(自然科学版), 2019, 38(8): 27-32. |

| [6] |

刘竹丽, 王祝新, 周浩, 等. 电力输电线路间隔棒多体非线性性能分析[J]. 机械强度, 2019, 41(1): 221-225. |

| [7] |

陈杰, 张艺. 架空线组合式防舞器设计[J]. 内蒙古电力技术, 2019, 37(2): 44-47. |

| [8] |

中国电力企业联合会.110 kV~750 kV架空输电线路设计规范: GB 50545-2010[S].北京: 中国计划出版社, 2010.

|

| [9] |

曹东. 分裂导线伸张器的构型设计和仿真分析[J]. 电力安全技术, 2018(8): 33-36. |

| [10] |

王黎明, 曹露, 梅红伟, 等. 特高压交流同塔双回输电线路严重脱冰跳跃抑制措施仿真研究[J]. 高电压技术, 2018, 44(5): 1475-1482. |

| [11] |

袁莉, 古祥科, 万书亭, 等. 110 kV输电线路绝缘子的风偏特性研究[J]. 中国电力, 2016, 49(9): 30-34. |

| [12] |

王宝成, 李艳伟. 蒙东地区输电线路风偏跳闸原因分析及治理[J]. 内蒙古电力技术, 2019, 37(2): 77-80. |

2020, Vol. 38

2020, Vol. 38