接地系统是变电站安全运行的基本保证,电气设备接地分为工作接地、保护接地与建筑物的防雷使用接地。场地土壤电阻率是接地电阻的主要影响因素,测量场地土壤电阻率,对接地装置的正确设计起着重要作用,测量方法可选择直流电法或电磁波法[1-2]。对于电力工程场地土壤电阻率的测试深度,中外标准均未作具体要求[3]。目前国内外测量土壤电阻率方法较多,采用对称四极电测深法测量场地浅部地层土壤电阻率,测试原理严谨,野外工作简捷,实测数据准确,解译结果全面,便于设计。

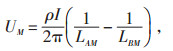

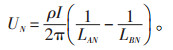

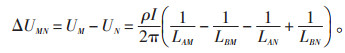

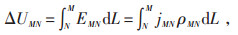

1 土壤电阻率测试工作原理[4]设地面为水平面,地下为均匀、无限、各向同性介质,将A、B两供电电极与电源相连,并向地下供入电流强度为I的电流,则地表任意两测量电极M和N处的电位:

|

(1) |

|

(2) |

其中,LAM、LBM、LAN、LBN分别为A、B与M、N的距离。2式相减可得M、N两点间的电位差:

|

(3) |

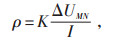

从而得到用点电极测量均匀大地电阻率的表达式:

|

(4) |

式中K—装置系数,m,由4个电极间的相对位置决定。

|

(5) |

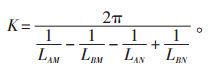

实际地形起伏不平,地下介质不均匀,各种岩石重叠,裂隙纵横交错,用对称四级电测深法测得的土壤电阻率值为地下地层综合体电阻率,称为视电阻率,用ρs表示:

|

(6) |

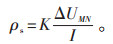

视电阻率不是岩石的真电阻率,是地下电性不均匀体和地形起伏的一种综合反映,可利用其变化规律发现和探查地下的不均匀性。

|

(7) |

式中EMN、jMN —测量电极间任意点沿MN方向的电场强度分量和电流密度分量;

ρMN —测量电极间任意点的岩石电阻率;

L —测量电极间任意点沿MN方向的长度单元。

|

(8) |

当LMN(M与N之间的距离)很小时,可将MN范围内的电场强度视为不变化,则:

|

(9) |

式中j0—土质均匀时,MN的电流密度分量。

2 土壤电阻率测试方法变电站站址接地体埋深考虑施工成本一般不会超过基础开挖深度,因此需要重点确定场地浅部土层土壤的电阻率值及其随深度的变化。采用对称四极电测深法,测点位置固定,不断增大极距进行观测,极距增大,电流向下影响范围也增大。随极距增大观测到的视电阻率曲线反映了地下不同电性的岩层在不同深度的分布情况。

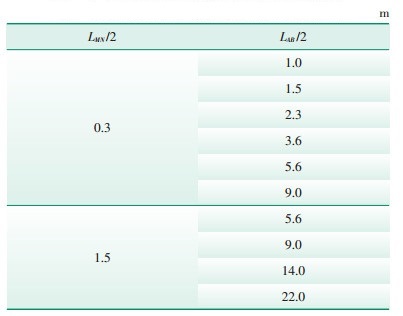

对称四极电测深法供电电极距的相邻电极距比值在1.2~1.8,对于浅层岩土的土壤电阻率测量宜按等差级数增加电极距;最小供电电极距LAB应满足定量解释的需要,以取得第一电性层的电阻率为原则;最大供电电极距LAB应满足探测深度的需要。为保证测量精度,测量电极距LMN与供电电极距LAB的比值一般保持在1/30~1/3。设计测试极距排列选用非等比装置,供电极距LAB/2=1.0~22.0 m;测量极距LMN/2=0.3~1.5 m。土壤电阻率合理测定采用的电极距排列见表 1。

| 表 1 土壤电阻率合理测定采用的电极距排列 |

当底部电性标志层电阻率为“无限大”时,应在电测深曲线后支呈45°上升的渐进线上不少于3个读数点;当底部电性标志层电阻率为有限值时,应在电测深曲线后支反映标志层的上升或下降曲线的“拐点”后不少于3个读数点;当提供探测的地层电阻率时,最大电极距LAB应达到探测时给定深度的8~12倍[5]。

对场地实测电测深曲线进行定性解释。在模数62.5 mm的双对数坐标系中绘制电测深曲线,首先依据曲线图进行定性分析,确定电测深曲线的类型、斜率、渐进线、极值点、拐点,地电断面的层数和电性结构及异常大致平面位置和性质等。绘制等视电阻率图,可以完整地阐明所探测地区的地层结构变化,在中间层电阻率数据不足,可以用等视电阻率平面图来校核。其次进行定量解释,采用量板法,主要借助于理论量板(理论曲线簇)来进行,实测曲线ρs=f(LAB/2)与理论曲线ρs / ρ1=f(LAB/2h1),其中ρ1为第1层电阻率,h1为第1电性层的厚度,均绘制在模数62.5 mm的双对数坐标系中,采用该对数比例尺,使得ρs曲线的尺寸和形态不依赖测量的基数,从而减少理论曲线的数量这样ρs曲线之间的对比变得容易[4]。采用数字解释法,通过最优化法拟合电阻率转换函数,求层参数。

对于变电项目土壤电阻率测点布置,简单场地测点点距可为50~80 m,复杂场地测点点距宜为30~ 50 m。现场电测深点布置可结合地勘钻孔位置,与地勘资料结合定量分析地电分层,设计时需根据地电分层模型进行分析,在冻结影响深度范围内的水平接地体,需考虑一年温度变化对表层土壤电阻率的影响,表层土壤的干湿状态,地区标准冻结深度和最大冻结深度等参数具有重要参考意义。对于场地各电性层土壤电阻率值选取,存在诸多问题,若选取不同测点平均值,会导致高阻体降阻困难,或低阻体腐蚀性不满足;若选取大值,会造成降阻材料浪费。对场地不同测点电测深资料做概率统计分析,对于地形地貌单一、地质情况简单的场地,可以提供土壤电阻率的范围及平均值[6]。

3 工程应用内蒙古某拟建变电站站址地貌单元为丘陵,站址内最大钻孔深度15.0 m内未见地下水。地面标高1224.18~1226.26 m,地势呈南高北低。地层主要由第四系冲洪积形成的粉土、中粗砂、圆砾及泥岩组成,其分布及特征如下:

(1)1层粉土:稍湿,该层在场地内连续分布,层厚1.5~3.4 m,平均厚度2.56 m;

(2)2层粉土:稍湿,该层只在场地东南侧分布,层厚0.8~2.7 m;

(3)层中粗砂:以粗砂为主,稍湿,只在部分地段分布;

(4)层角砾:稍湿,该层在场地内连续分布,平均层厚8.2 m;

(5)层泥岩:强风化,稍湿,中厚层,局部渐变为砾岩。

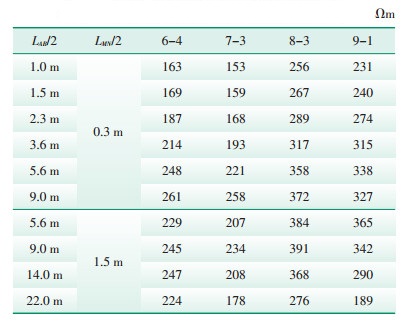

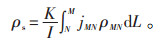

土壤电阻率测量仪器采用电子自动补偿仪,测试方法采用对称四极电测深法,极距排列选用非等比装置。拟建站址范围内布置了9条电测深点测线,测线间距约为30 m;每条测线上布置3—7个测点,测点间距约为30 m,完成电测深点数51个,测点位置如图 1所示。野外工作时间为9月份,表层土为非冻结、稍湿状态。拟建站址内A区、B区土壤电阻率典型测点的各极距实测值见表 2和表 3所示。

|

图 1 站址测点位置及电性分区示意图 |

| 表 2 A区典型测点的各极距实测视电阻率 |

| 表 3 B区典型测点的各极距实测视电阻率 |

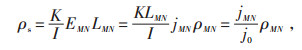

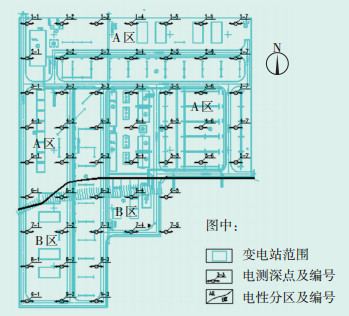

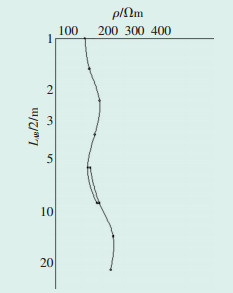

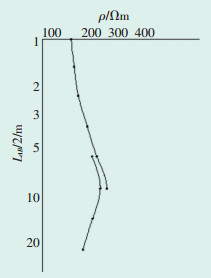

根据野外实测数据,绘制电测深曲线,定性分析电测深曲线的形态变化和实测各极距视电阻率值。将拟建站址内分为A区和B区,拟建站址电性分区见图 1所示。A区位于拟建站址北部区域,电测深曲线类型为4层KH型,测点1-3视电阻率曲线见图 2所示;B区位于拟建站址南部区域,电测深曲线类型为3层K型曲线,测点7-3视电阻率曲线见图 3所示。

|

图 2 测点1-3视电阻率曲线 |

|

图 3 测点7-3视电阻率曲线 |

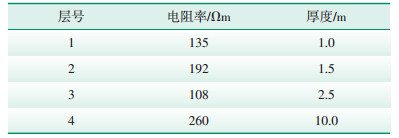

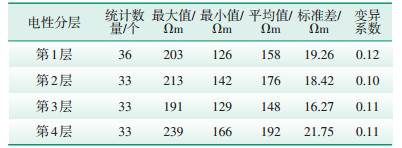

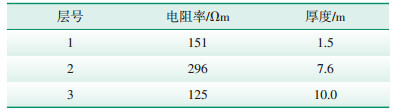

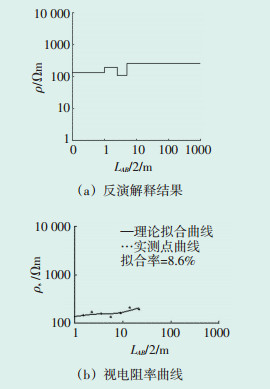

采用普通电法软件进行定量解释,对A区36个测点实测数据进行反演解释,测点1-3视电阻率曲线及反演解释结果见图 4所示,各电性层厚度及土壤电阻率值见表 4,确定每层电性层厚度范围。测点1-7、3-7、5-5电测深曲线呈H型,电性层实测视电阻率值不作统计,其余测点每层电性层实测视电阻率值统计分析见表 5。每层电性层土壤电阻率测期建议值为测点数据经软件分析得出的各电性层真电阻率值的平均值,A区土壤电阻率地电性分层见表 6所示。

|

图 4 测点1-3视电阻率曲线及反演解释结果 |

| 表 4 测点1-3各电性层厚度及土壤电阻率值 |

| 表 5 A区土壤电阻率地电性分层视电阻率 |

| 表 6 A区土壤电阻率地电性分层 |

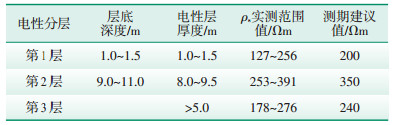

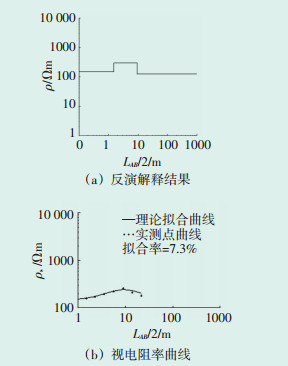

对B区15个测点实测数据进行反演解释,测点7-3视电阻率曲线及反演解释结果见图 5,各电性层厚度及壤电阻率见表 7,B区测点各电性层实测视电阻率值统计分析见表 8,B区土壤电阻率地电性分层见表 9。

|

图 5 测点7-3视电阻率曲线及反演解释结果 |

| 表 7 测点7-3各电性层厚度及土壤电阻率 |

| 表 8 B区土壤电阻率地电性分层视电阻率 |

| 表 9 B区土壤电阻率地电性分层 |

土壤电阻率测量是在原始地表上进行的,站址地形起伏小不需校正,若后期施工时场地标高变化,其电性层埋藏深度计算应减去开挖厚度或加上回填厚度为宜。温度对土壤的电阻率影响显著,该地区土壤的最大冻结深度大于1.51 m,当表层地基土处于冻结状态时,第1电性层土壤电阻率会加大,根据地区经验预估电阻率值范围为600~1000 Ωm。拟建站址内各区各电性层土壤对钢材质具有微腐蚀性[7]。

4 结语采用对称四极电测深法进行场地土壤电阻率测量,可以准确提供场地浅层地电断面参数,电性层土壤电阻率值为真电阻率;场地电性分区和地质资料相互佐证。对原始数据进行反演解释时先定性分析确定电测深曲线形态、渐近线、极值等;再定量解释确定测点地电断面参数,采用概率统计方法给出场地各电性层电阻率值,便于设计参考。场地浅层土壤电阻率影响因素较多,主要考虑温度和湿度变化对地层电阻率影响,实测期间提供的数据只表示当时温湿状态下的数值,设计时必须考虑全年场地浅层土壤电阻率变化。

| [1] |

电力规划设计总院.电力工程物探技术规程: DL/T 5159-2012[S].北京: 中国计划出版社, 2012.

|

| [2] |

侯明春, 陈伟, 廖建平, 等. 高土壤电阻率地区换流站复合接地网设计优化[J]. 广东电力, 2017, 30(3): 34-41. DOI:10.3969/j.issn.1007-290X.2017.03.007 |

| [3] |

中国电力规划设计协会. 中国电力设计标准与国标标准和国外标准比较研究[M]. 北京: 中国电力出版社, 2017.

|

| [4] |

傅良魁. 电法勘探教程[M]. 北京: 地质出版社, 1983.

|

| [5] |

中国水利电利物探科技信息网. 工程物探手册[M]. 北京: 中国水利水电出版社, 2011.

|

| [6] |

正元地理信息有限责任公司.城市工程地球物理探测标准: CJJ/T 7-2017[S].北京: 中国建筑工业出版社, 2017.

|

| [7] |

中华人民共和国建设部.岩土工程勘察规范(2009版): GB 50021-2001[S].北京: 中国建筑工业出版社, 2009.

|

2020, Vol. 38

2020, Vol. 38