2. 国网河北省电力有限公司电力科学研究院, 石家庄 050021;

3. 中国电力科学研究院有限公司, 北京 100192;

4. 北京国网普瑞特高压输电技术有限公司, 北京 102206;

5. 华北电力大学 电气与电子工程学院, 北京 102206

2. State Grid Hebei Electric Power Research Institute, Shijiazhuang 050021, China;

3. China Electric Power Research Institute, Beijing 100192, China;

4. Beijing SG-EPRI UHV Transmission Technology Co., Ltd., Beijing 102206, China;

5. School of Electric and Electronic Engineering, North China Electric Power University, Beijing 102206, China

在低碳能源环境下,发展清洁供暖已经成为我国北方地区电能替代的基本方式之一。电采暖负荷在需求侧具有较强的柔性调节能力,未来可作为参与电网互动的重要资源,消除由可再生能源出力的间歇性和可调度性差给电网可靠性造成的威胁。由于传统发电机通常受物理斜坡率的限制,难以适应可再生能源输出功率的变化,而通过电采暖设备等温控负荷(Thermostatically Controlled Loads, TCLs)可实现用电曲线与电网出力曲线的灵活匹配,且能够充分降低电网波动对用户的影响。TCLs作为需求响应业务的重要资源,在一些示范项目中发挥着越来越重要的作用[1]。为了促进电采暖设备的使用,部分学者提出了日照计划,预计在未来10 a内将居民电采暖负荷比例提升至50%以上。需求响应背景下分散式电采暖负荷的精细化调控依赖于对电采暖负荷本体的建模,而通过大数据手段分析电采暖负荷运行特征,提供了建立基于历史数据的数据驱动模型的可能性[2-4]。本文通过大数据分析手段,并依托河北省南部电网(以下简称河北南网)电采暖负荷数据库,分析了分散式电采暖负荷的运行特性及可调节能力,旨在推动需求响应背景下电采暖负荷资源的精细化管理,提高能效,实现用户用能优化。

1 电采暖负荷控制建模研究进展随着信息化技术不断发展,电采暖负荷的智能化程度也在逐步提升,目前试点区域的电采暖设备已采用较先进的信息化技术,可以获取更为精细化的运行数据。在单体电采暖负荷控制领域,对TCLs的运行特征研究始于文献[5]的理论模型,该模型用于捕捉TCLs负荷群中每个温控负荷的混合动力学模型。文献[6]通过对温控类荷载的总体动力响应,导出了耦合的Fokker-Planck微分方程模型,首先假设1组恒温器具有相同的参数,然后利用摄动分析方法对模型进行扩展,得到1组非均匀恒温器模型。文献[7]中,在没有外部随机影响的情况下,导出了单个恒温器动态温度的离散时间模型。TCLs负荷群的精细化管理模型应当考虑用户的动态行为变化情况,尤其是涉及预期需求响应辅助服务时。在运行特征分析基础上,系统热负荷特性建模方法有基于历史数据和基于物理运行特性2种思路。其中基于物理运行特性的方法通常依托电热转化特性构建热平衡暂态模型,综合考虑电采暖用户舒适度条件[8-9],构建确定性优化运行模型。另有基于建筑参数、用户行为差异、用电费用等建模方法,如文献[10]建立了基于建筑参数的电采暖负荷模型及调峰能力评估模型,然后采用仿真方法从时移电量和调峰成本两方面描述严寒地区典型居民电采暖负荷调峰能力。目前普遍采用的是通过等效热容、等效热阻方式进行建模,但是需要获取更精细化的数据才能实现精准建模,且数据受设备类型、所属区域、用户习惯等因素影响[11],通常需要单独在应用地区进行训练。

随着我国电力市场逐步发展,在未来电采暖负荷参与电网互动中存在多种需求的场景,包括电网供需平衡、辅助服务、削峰填谷、新能源消纳等。目前动态定价方式和直接负载控制方式的应用范围较广,而其他类型项目通常适用于大中型工业和商业负荷。

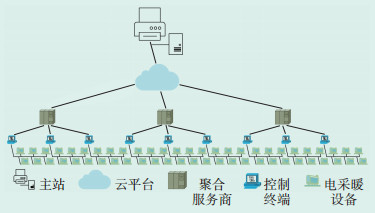

2 分散式电采暖负荷云网架构在分散式电采暖负荷云网系统中,既可以采用集中式控制方式,即由电力公司下达指令,由电采暖设备聚合体响应;也可以通过分散式控制,即在单个电采暖设备上安装智能调控设备,使其能够独立接收电力公司指令,通过本地温控调节装置设备改变状态。图 1为1种分散式电采暖负荷云网架构,底层分散式电采暖设备与控制终端相连并受其状态调控,各控制终端汇聚于聚合服务商,将上一级各聚合商接入云平台,从而接收主站下发的各类信号。

|

图 1 分散式电采暖负荷云网架构 |

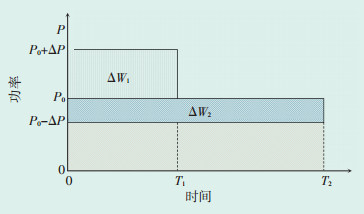

在特定需求响应场景下,主站根据实时电网运行状态及电网发布的调度任务,制订电采暖负荷可调节资源优化策略,并通过云平台向聚合服务商发布调度任务;聚合服务商根据调度任务向电采暖设备控制终端发布控制指令,电采暖设备控制终端接收指令后以开关动作回应,同时向上一级返回成功响应动作信号;聚合服务商对响应情况进行总体监测,将相关数据指标上传至云平台并汇报主站。目前受设备与投资规模的限制,通常没有完整采集的电采暖负荷的实时运行状态,因此无法向上一级反馈本地电采暖设备的可调节能力,易出现过调节或欠调节的情况。图 2划分了电采暖设备的具体可调区间范围。

|

图 2 电采暖设备的可调区间示意图 |

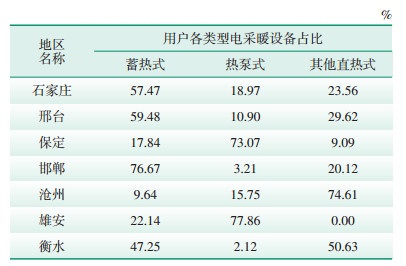

根据河北南网2019年采暖季煤改电经营运行分析,河北南网已经完成了对所有煤改电用户的信息采集,形成电子数据库,初步具备了大数据分析条件。2019年一季度采暖季最大负荷844 MW,煤改电运营为电网公司增加用电量1.022 TWh。35.87万居民散户的电采暖设备类型大多以蓄热式和热泵式为主,具体数据见表 1。

| 表 1 不同地区各类型电采暖设备占比 |

从实际运行数据看,保定地区的电采暖用电量较大,其次是石家庄、邢台,占比分别为45.08%、21.18%、12.51%。雄安地区虽然基数较小,但也保持了较高增速。在用户方面,居民散户用电量约占采暖季用电量的68.68%;其次是学校,约为17.51%。根据采暖季用电量增幅统计,目前保定为10.1倍,雄安为8.3倍,增长水平较高。据月度平均电量,采暖季用电量相比同期具有较高幅度。通过对各县区煤改电用电情况分析发现,由于保定和雄安地区处于北部禁煤区,煤改电政策实施较早,部分用户已经习惯采用电采暖方式,因此具有较好的负荷基础。而学校由于本身的电采暖设备较多,且相对于农村散户具有雄厚的资金来源,因此冬季电采暖负荷增幅明显。

在采暖季由于电采暖负荷的集中使用,会出现配电网最大负荷时段,导致电力供应紧张。以2019年底至2020年初为例,河北南网经历了2个时段的严寒天气,最低气温达到-10 ℃以下。据配电网台区统计结果,由于气温降低,煤改电台区出现最大负荷的用户数量明显增多。12月底有3 d最低温度达到-13.8 ℃,日均有200台以上配电变压器出现了当前采暖季的负荷峰值。

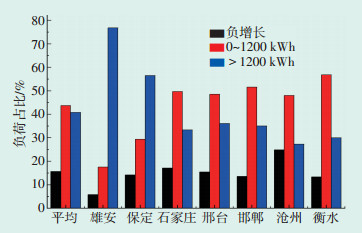

根据统计数据,居民户均用电量2302 kWh,其中包括435 kWh的基础用电量。通过分段统计,居民散户在采暖季的用电量约有15.9%的增长率,其他类型用户中50%的采暖用电量超过1200 kWh(如图 3所示)。在几个统计区域内,沧州地区整体采暖用电量较小。

|

图 3 各区域电采暖用电量占比柱状图 |

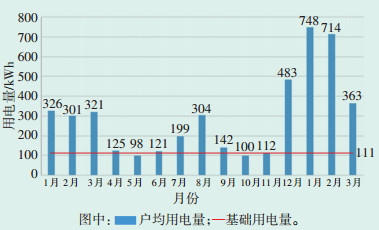

分析2018年1月—2019年3月某煤改电区域内用户平均用电量(如图 4所示),可以看出,其平均用电量高峰集中在采暖季,可以断定电采暖负荷占比较大,2019年1月平均用电量最大,达到748 kWh,而最低仅98 kWh。夏季有制冷类负荷,因此也有1个短期高峰。

|

图 4 2018年1月—2019年3月某煤改电区域用户平均用电量 |

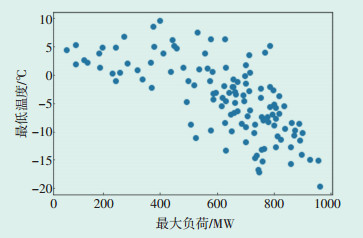

通过分析电采暖最大负荷与最低温度数据,可得出图 5所示的相关性分析结果,2个参量间呈现明显的负相关性,负相关系数约为-0.686。随着最低温度下降,电采暖负荷逐渐增长,在温度变化不大的情况下,电采暖整体负荷基本处于稳定状态,但随着气候回暖,该负荷的比率明显下降。该相关关系是在无外界控制时得出的结果,并非强因果性的量化关系。2个参量的关联关系在不同区域可能会呈现不同的特征,且人体的舒适度也有差异。在目前的采暖通风与空调设计规范中,确定了人体相应的舒适度温度区间,但是不同的主体主观性影响还是比较大[12]。

|

图 5 分散式电采暖最大负荷与最低温度的关联关系 |

分散式电采暖设备作为1种柔性可调节负荷,其用电需求可根据电网实际运行状况进行调整并参与需求响应,进而实现电力系统灵活调度。分散式电采暖设备参与需求响应的基础是基于热平衡的精细化建模,为简化分析,以文献[9]提出的电采暖设备等效热参数(ETP)模型为基础进行探讨。电采暖设备参与需求响应,关键在于对设备开关运行的精细化控制,目标是在满足用户人体舒适温度的条件下优化设备运行方式,从而满足经济化需求,达到用能优化的目的。通过设计的分散式电采暖负荷云网架构智能控制分散单台设备,以初始室外温度为模型输入得到室内温度输出,分析该温度下满足用户设定舒适范围的电采暖设备可调节区间。具体运行方式为:室温低于最低设定温度时,电采暖设备开启,持续加热,超过最高设定温度后设备关停,从而将室温控制在一定范围。电采暖设备可调节的程度取决于用户主动响应峰谷电价调整后设定舒适温度区间时,相应电能可调整的裕度。

4.2 影响因素电采暖设备可调节能力分析需考虑影响因素,如房屋等效热阻R和热容C等热力学参数、用户设定的舒适温度区间及室外温度等[13]。本文选取后两个影响因素分析电采暖设备的可调节能力。

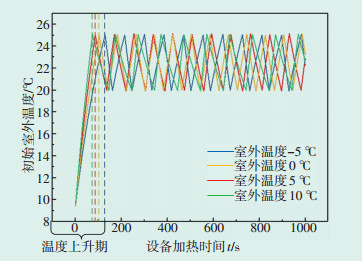

首先考虑模型输入的初始室外温度的影响。初始室外温度的设置决定电采暖设备加热功能开启后室内温度上升时间,该时间对应于电采暖设备开启至温度上限的持续时间,进而决定其耗电量。在加热功率不可调节的条件下,电能调控实质为对加热时间的控制;功率可调节设备则可通过加热功率控制来调控温度上升时间。从图 6可以看出,功率相同条件下,初始室外温度越高设备加热时间越短,在确定热参数情况下可精确控制温度上升时间。

|

图 6 分散式电采暖设备加热曲线 |

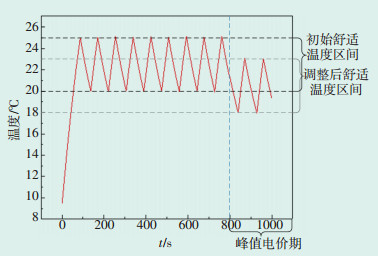

舒适温度区间作为影响电采暖设备可调节能力的另一主要影响因素,在保证人体舒适度的前提下改变其上下限,即可调控电采暖设备间歇加热时间。以图 7为例,当进入峰时电价时间段后,电价敏感性用户主动响应,具体措施为牺牲其舒适度,调整舒适温度区间,如从[20 ℃,25 ℃]降至[18 ℃,23 ℃],对应峰时电价期维持供暖温度所需的用电量削减,可在谷时电价期延长加热时间,实现削峰填谷。另一方面,多个房间电采暖设备若制订优化交替运行策略,设定不同舒适温度区间,可避免多台设备同时加热而产生用电尖峰[14]。

|

图 7 分散式电采暖设备响应峰时电价的加热曲线 |

本文提出一种分散式电采暖负荷云网架构,以大数据手段分析了河北南网分散式电采暖负荷运行特征及电采暖设备的可调节能力。未来电采暖负荷参与电力需求响应的方式还需要进一步深入研究,目前有刚性和柔性控制2种方式。刚性控制方式可以通过直接控制电采暖设备启停,从而实现削峰填谷或新能源消纳需求,但是对用户的舒适度影响比较大;而柔性控制对用户的舒适度影响小,但是通常在短时间内无法达到电力公司的调节目标。在实际应用中,可以考虑通过组合模式实现综合性调节。大数据分析手段为电采暖负荷参与需求响应后调节方式的研究提供了便利,降低了以往基于物理特性建模方式的复杂度,可有效提高电采暖负荷管理的精细化程度,对提高电网运行效率、推进能源结构转型有重要意义。

| [1] |

黄亚峰, 朱玉杰, 穆钢. 基于温度预报的户用电采暖负荷可调节能力评估[J]. 电网技术, 2018, 42(8): 2487-2493. |

| [2] |

G Yingjun, H Yajin. Heat load forecasting and optimization of thermal network adjustment method study[C]//IEEE. The 27th Chinese Control and Decision Conference (2015 CCDC). Qingdao: IEEE, 2015: 4907-4910.

|

| [3] |

LIANG J, MIAO Y, LI X, et al. Electric Heating Load Forecasting Model and Method Based on Monte Carlo Method[C]//IEEE. 2019 IEEE Sustainable Power and Energy Conference (iSPEC). Beijing: IEEE, 2019: 2403-2406.

|

| [4] |

Z Jie, W Siyuan. Thermal Load Forecasting Based on PSO-SVR[C]//IEEE. 2018 IEEE 4th International Conference on Computer and Communications(ICCC). Chengdu: IEEE, 2018: 2676-2680.

|

| [5] |

Hara S, Schweppe FC. Physically based modelling of cold load pickup[J]. IEEE Transactions on Power Apparatus & Systems, 1981(9): 4142-4150. |

| [6] |

Malhamé R, Chong C Y. Electric-load model synthesis by diffusion approximation of a high order hybrid-state stochastic system[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2003, 30(9): 854-860. |

| [7] |

Mortensen R E, Haggerty K P. A stochastic computer model for heating and cooling loads[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 1988, 3(3): 1213-1219. |

| [8] |

朱玉杰.电采暖负荷可调节能力评估与集群控制策略研究[D].吉林: 东北电力大学, 2019. https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&filename=1019094799.nh

|

| [9] |

范帅, 郏琨琪, 郭炳庆. 分散式电采暖负荷协同优化运行策略[J]. 电力系统自动化, 2017, 41(19): 20-29. |

| [10] |

杨玉龙, 王彤, 穆钢. 基于实测数据的分布式电采暖负荷群调峰能力评估[J]. 电力建设, 2018, 39(12): 95-101. |

| [11] |

王志强, 王珊, 张馨月. 计及用户响应行为差异性的区域电采暖负荷特性建模[J]. 电力系统自动化, 2019, 43(7): 67-79. |

| [12] |

中华人民共和国住房和城乡建设部.民用建筑供暖通风与空气调节设计规范: GB 50736-2012[S].北京: 中国电力出版社, 2012.

|

| [13] |

樊囯伟, 樊国旗, 蔺红. 基于弃风-热的采暖负荷的联合调度补偿方法研究[J]. 四川电力技术, 2019, 42(2): 6-9, 51. |

| [14] |

Chen Haiyang, Zhu Jie, Zhang Baoqun, et al. A Novel combined forecasting method for short-term distributed electric heating power load[C]//IEEE. 2017 IEEE Conference on Energy Internet and Energy System Integration (EI2). Beijing: IEEE, 2017: 1-6.

|

2020, Vol. 38

2020, Vol. 38