直击雷的防护设施主要有接闪针、接闪带及接闪线。防雷保护范围的计算方法主要有折线法和滚球法。变电站的防雷设计主要遵循GB/T 50064—2014《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》,该规范目前仍沿用折线法计算接闪器防雷保护范围。而滚球法是GB 50057—2010 《建筑物防雷设计规范》唯一采用的计算接闪器防雷保护范围的方法,也是国际电工委员会推荐的方法。实际上,对于全户内或半户内变电站,计算接闪器防雷保护范围或进行接闪器布置时,滚球法相较于折线法更适合,更能降低变电站遭受直接雷击的概率[1-2]。在应用滚球法确定接闪针、接闪带的防雷保护范围时,部分设计人员仍存在理解上的误区,造成防雷设计错误。为此,本文参照GB 50057—2010《建筑物防雷设计规范》[3]中的滚球法定义,通过实例说明应用滚球法设计时的注意事项,为技术人员提供参考。

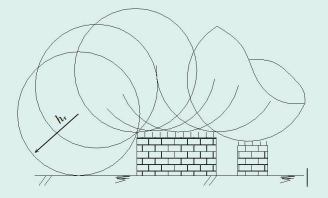

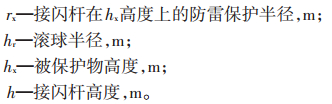

1 滚球法介绍 1.1 定义GB 50057—2010《建筑物防雷设计规范》中规定,滚球法是想象空中有一半径为hr的球体(如图 1所示),沿着需要防直击雷的部位滚动,当球体只触及接闪器(包括被利用作为接闪器的金属体),或只触及接闪器和地面(包括与大地接触并能承受雷击的金属物),而不触及需要保护的部位时,则该部位就得到了接闪器的保护[3]。各类防雷建筑滚球半径见表 1[3]。

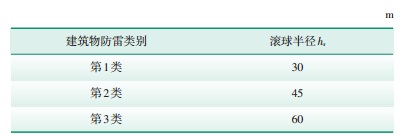

|

图 1 滚球在建筑物上的滚动轨迹 |

| 表 1 各类防雷建筑滚球半径 |

滚球法源于击距或闪击距离理论,雷电开始放电时为先导放电,梯级先导前端受地面物体影响,会向周围伸出10~100 m的“长臂”探索,一旦触及地面物体或地面提前先导,则会发生闪击,此“长臂”长即为滚球半径[4-5]。按照击距理论,滚球法的电气几何模型是以hr为半径的球体沿着被保护物滚动,该球体被某一平面内2个具有物理意义的接闪点(地面物体或地面提前先导)支撑着,使得球体弧线无法触及被保护物,被保护物得到了保护,滚球不能挤进去的空间即为接闪装置的防雷保护范围。

屋顶接闪带可视作多支接闪杆的集合,因此本文针对单支接闪杆的防雷保护范围进行叙述,单支接闪杆的高度不大于滚球半径。单只接闪杆的2种计算方法如下。

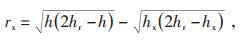

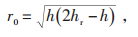

1.2.1 公式法单支接闪杆在hx高度上的防雷保护半径可按式(1)计算[4]:

|

(1) |

式中

|

如需求接闪杆在地面上的防雷保护半径,则可令hx=0,则式(1)变为:

|

(2) |

式中 r0—接闪杆在地面上的保护半径,m。

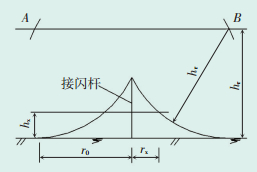

1.2.2 图示法单支接闪杆保护范围的图示法可按如下步骤进行[4]:

(1)距地面hr处画一与地面平行的直线;

(2)以接闪杆顶端为圆心、hr为半径画圆,该圆与直线相交于两点,记为A、B;

(3)分别以A、B两点为圆心、hr为半径画圆,圆弧与地面相切,并与接闪杆于顶端处相交。

接闪杆顶端与地面切点间的两段圆弧与地面间所包围的区域即接闪杆的防雷保护范围(见图 2)。接闪杆在hx高度上的保护半径可从图中直接量取。

|

图 2 单支接闪杆防雷保护范围 |

GB 50057—2010中所阐述的滚球法是以地面为基准面,即公式(1)及(2)中的高度均是对地高度。由图 1也可以看出,弧线与地面的切点和接闪杆顶端可作为支点支撑滚球,符合滚球法的定义。GB 50057—2010中还提到,地面也可以是位于建筑物上的接地金属物、其他接闪器,在具体工程中,一些设计人员误解了该段话的真正含义,以屋面或某构筑物当地面,造成错误。举例说明。

1.3.1 案例1:以构筑物当地面某3类防雷建筑物高8.45 m,屋顶装设0.15 m高的接闪带,建筑物外部一平台距地高7.5 m,伸出墙面2.3 m。以平台为基准面时,h=8.45+0.15-7.5= 1.1 m,hx=0 m,取hr=60 m,代入公式(1),得rx=11.44 m。rx>2.3 m,平台处于接闪带防雷保护范围内。

以地面为基准面计算平台高度处的保护半径进行校验。h=8.45+0.15=8.6 m,hx=7.5 m,代入公式(1),得rx=1.9 m<2.3 m,平台不在接闪带防雷保护范围内。

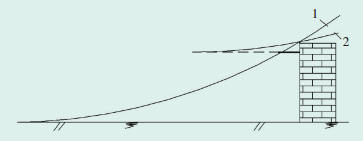

2种计算方式所得出的结果相反,可再用图示法来验证。图 3中的弧线1与2分别为以地面及平台作基准面时接闪带的防雷保护范围。弧线1的支点为接闪杆顶端、弧线与地面的切点。弧线2的1个支点为接闪杆顶端,另1个支点则是弧线与平台延长线(虚线部分)的切点,以构筑物当地面所得到的弧线并没有触及平台,即平台无法支撑滚球,不符合滚球法的定义。

|

图 3 以地面及构筑物作基准面的防雷保护范围示意图 |

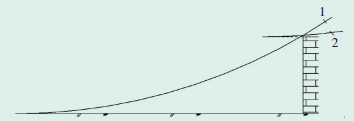

某2类防雷建筑物高8 m,屋顶装设0.15 m高的接闪带。以屋面为基准面时,接闪带在屋面高度处,rx=3.67 m。以地面为基准面时,接闪带在屋面高度处,rx=0.22 m。

2种方式所得出的结果并不吻合,以屋面作基准面的保护范围更大。现用图示法来验证,图 4中的弧线1与2分别为以地面及屋面作基准面时接闪带的保护范围。与案例1类似,屋面无法支撑滚球,不符合滚球法的定义。

|

图 4 以地面及屋面作基准面的防雷保护范围示意图 |

上述2个案例误解了GB 50057—2010中关于“地面”的定义,没有考虑建筑物上的接地金属物、其他接闪器的位置、高度等因素。GB 50057—2010中所提及的“地面”应是可以无限延伸的接闪点集合的面,而实际屋面并不能无限延伸。因此,在应用滚球法计算接闪器的防雷保护范围时应以地面为基准面。

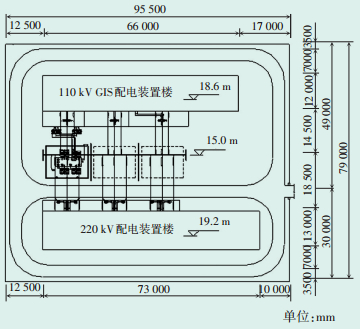

2 工程算例某220 kV半户内变电站110 kV和220 kV配电装置楼平行布置,主变压器位于两幢楼之间,户外布置。主变压器220 kV及110 kV进线采用架空线路。110 kV配电装置楼女儿墙高18.6 m,220 kV配电装置楼女儿墙高19.2 m。户外导线及设备最高点为主变压器进线跨挂点处,高15 m,距110 kV及220 kV配电装置楼分别为14.5 m及18.5 m。按年预计雷击次数计算结果,该变电站属二级防雷建筑物,拟在两幢建筑物女儿墙顶分别设置接闪带,接闪带高0.15 m。变电站总平面如图 5所示。

|

图 5 变电站总平面图 |

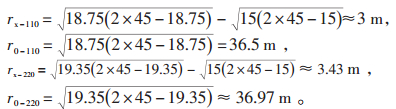

以地面为基准面,应用公式(1)、公式(2),110 kV及220 kV配电装置楼接闪带在地面及15 m高度处的防雷保护半径计算结果为:

|

变电站防雷保护范围示意图见图 6,弧线1至5与地面所包围的区域即为两幢楼屋顶接闪带的联合防雷保护范围。

由计算结果及防雷保护范围图可知,2处接闪带无法对主变压器进线跨区域形成有效保护,需针对此处另设独立接闪针或接闪线。

3 结束语按照GB 50057—2010中定义的滚球法,“地面”是指可以无限延伸的接闪点集合的面,能够支撑起滚球。因此在应用滚球法时应以实际地面为基准面,公式中的高度均为对地高度。在应用公式法计算接闪器防雷保护半径时,建议以图示法验证结果的准确性。

| [1] |

杨可. 折线法和滚球法在变电所防雷设计中的应用[J]. 电气化铁道, 2011, 22(6): 17-20. DOI:10.3969/j.issn.1007-936X.2011.06.006 |

| [2] |

余崇高. "滚球法"在变电站防雷设计中的应用[J]. 内蒙古水利, 2005(3): 115-117. |

| [3] |

中国机械工业勘察设计协会.建筑物防雷设计规范: GB 50057-2010[S].北京: 中国计划出版社, 2011.

|

| [4] |

胡夏初, 曾欣, 邓丰年, 等. 如何正确运用滚球法确定接闪器的保护范围[J]. 气象研究与应用, 2015, 36(2): 116-119. DOI:10.3969/j.issn.1673-8411.2015.02.028 |

| [5] |

梅卫群, 江燕如. 建筑防雷工程与设计[M]. 北京: 气象出版社, 2008.

|

2019, Vol. 37

2019, Vol. 37