传统城市配电网通常采用闭环设计,开环运行的模式,但随着分布式能源的接入,城市负荷密度的不断增加,以及敏感负荷的不断增多,城市配电网在运行可靠性和供电能力方面面临了巨大的挑战[1-3]。

利用柔性电力电子设备对现有配电网进行改造形成柔性配电网,能够有效解决配电网在发展中遇到的瓶颈[4-5]。智能软开关(Soft Open Point,SOP),是安装于配电网传统联络开关处的一种柔性电力电子设备,它将配电网中不同馈线柔性互联起来构成柔性配电网,实现城市配电网由开环运行转为闭环运行,与传统配电网相比,柔性配电网具备以下优势:可控的潮流[6],提高对分布式能源的消纳能力[7],提升供电可靠性和运行稳定性[8-9]。

目前,柔性电力电子设备的应用场景主要集中于可再生能源并网[10],大电网异步互联[11],孤岛供电等方面[12],在配电网方面的工程应用相对较少。柔性配电网是未来配电网络发展的重要趋势,故应对基于多端SOP的柔性配电网进行讨论和研究,本文在现有基础上,提出一种基于四端SOP的柔性配电网拓扑设计,并对其中电压源换流器(Voltage Source Converter,VSC)的拓扑选择进行了分析,对柔性配电网的控制策略进行了详细阐述,并分别分析了其在正常运行和直流故障时的运行特性。

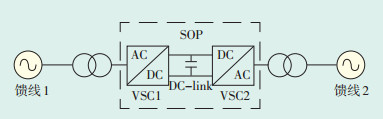

1 基于多端SOP的柔性配电网系统概况SOP概念最先由英国帝国理工学院提出,被视为是柔性开关的雏形[13]。如图 1所示,背靠背换流器(Back to Back-VSC,B2B-VSC)是最为常见且通用的SOP结构。

|

图 1 B2B-VSC结构示意图 |

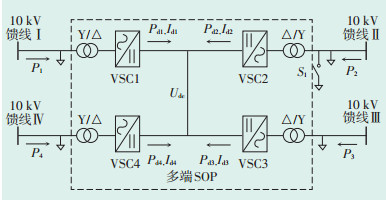

基于多端SOP的柔性配电网如图 2所示,其利用四端SOP柔性通过连接变压器接入四回交流馈线及周边的负荷。

|

图中:P1—P4—各馈线发出的有功功率;VCS1—VSC4—多端SOP的换流器,通过隔离变压器与各馈线进行连接;Pd1—Pd4—VCS1—VSC4实际输送的有功功率;Id1—Id4—换流器输出电流 图 2 基于多端SOP的柔性配电网结构图 |

由图 2可知,利用基于B2B-VSC的SOP代替传统联络开关将两回馈线柔性互联起来,再通过直流母线将不同B2B-VSC的直流侧互联起来,构成多端SOP以实现多回馈线之间功率互济,这样的接线方式能够充分发挥城市配电网闭环接线优势。

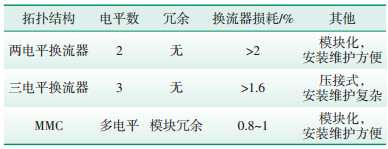

2 VSC拓扑选择VSC是实现柔性配电网的重要设备,对于VSC而言,可选择的拓扑很多,常见的有两电平VSC,三电平VSC和模块化多电平换流器(Modular Multilevel Converter, MMC)拓扑,其比较如表 1所示。

| 表 1 不同拓扑VSC对比分析 |

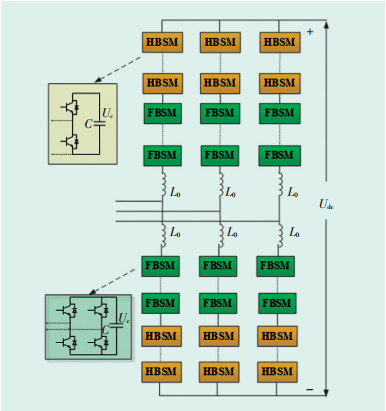

与两电平、三电平换流器相比,MMC拓扑拥有更高的模块化程度,且由于多电平的设计,其具备良好的谐波特性,易于冗余设计使其拥有更高的可靠性[14]。但在实际工程中,半桥子模块(Half-Bridge Sub-Module, HBSM)无法抑制直流侧故障电流,全桥子模块(Full-Bridge Sub-Module, FBSM)解决了MMC直流侧无法抑制故障电流的问题,但是,FBSM所用的绝缘栅双极晶体管(IGBT)数量比半桥子模块数量多1倍,所带来的损耗比HB⁃ SM多,故出于可靠性和经济性的综合考虑,本文SOP中的VSC拓扑结构选择为图 3所示的MMC结构,其中MMC子模块采用由半桥和全桥子模块组成的混合子模块型MMC。

|

图中:Uc—各个子模块的电容电压;Udc—直流电压值;L0—MMC桥臂电抗值,用以限制MMC的桥臂环流 图 3 混合子模块型MMC拓扑结构示意图 |

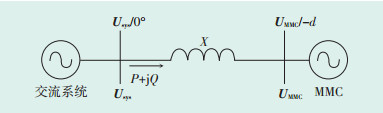

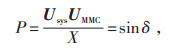

图 4为MMC接入交流系统的基波等效电路图。图中,交流系统等效电势向量为Usys,MMC输出电压基波向量为UMMC,且UMMC滞后Usys角度为δ,MMC与交流系统之间的等效电抗为X(包括连接电抗器和连接变压器的电抗),则从交流系统输送到换流器的有功功率和无功功率分别为:

|

图 4 MMC基波等效电路 |

|

(1) |

|

(2) |

由式(1)和式(2)可知,换流器有功功率的传输主要取决于δ,当δ>0时,MMC从交流系统吸收功率,工作在整流模式;相反,当δ<0时,MMC向交流系统发送功率,工作在逆变模式。因此,通过控制δ的大小即可控制传输功率的方向与大小;无功功率传输主要取决于Usys-UMMCcosδ,当Usys-UMMCcosδ >0时,MMC吸收无功功率,当Usys-UMMCcosδ < 0时,MMC发出无功功率,所以,通过控制UMMC的大小即可控制MMC发出或吸收的无功功率大小。

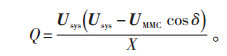

对于基于多端SOP的柔性配电网而言,常用的控制策略有:主从控制,下垂控制,电压裕度3种控制方式。主从控制通常选取1个换流站为主站,控制直流电压,其余的站则为从站,控制有功功率的传输;主从控制的控制方式简单,响应速度较快,但站间需要通信,需要考虑到通信稳定性的问题,且当主站退出运行时可能会使系统直流电压失去稳定,不利于系统运行的稳定性。而电压裕度控制是主从控制的一种拓展,虽然较主从控制提高了稳定性,但在主站进行切换的过程中,可能会有降低系统稳定的振荡发生[15]。下垂控制站间无需通信,各换流器之间通过按照容量设定的下垂系数共同承担直流电压的稳定,与主从控制和裕度控制相比,下垂系数具有较高的运行稳定性,因此,本文选用下垂控制作为基于多端SOP的柔性配电网的整体控制策略。

传统下垂控制器如图 5所示。

|

图中:Kdrop—下垂控制系数;Pref、Uref—上级系统发出的有功功率和直流电压命令值;P、U—有功功率和直流电压的测量值;idref—内环电流控制器的参考电流命令 图 5 传统下垂控制器 |

在柔性配电网中,各具备功率调节能力的MMC换流站通过各自的下垂控制系数共同参与到直流电压的稳定当中。

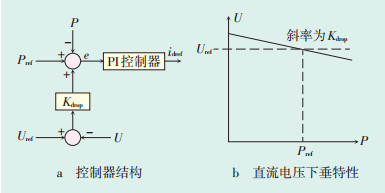

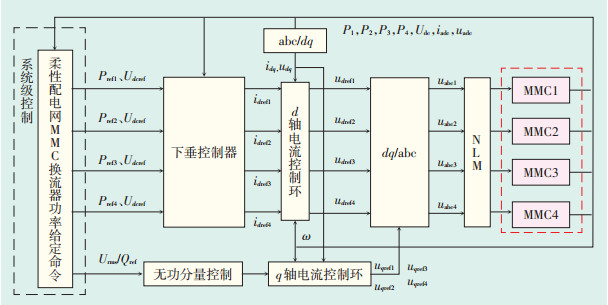

在下垂控制的基础上,本文基于多端SOP的柔性配电网的控制策略如图 6所示。图 6中,P1—P4为采集的MMC实时输送功率,传送到图 5所示的下垂控制器中,与系统级控制发出的有功功率命令值Pref1—Pref4进行比较,以修正MMC的实际输送功率;无功功率类控制可采用定交流电压Urms或者定无功功率Q控制;将采集到的换流器输出电流iabc和输出电压uabc经过dq变换得到dq坐标系下的电流电压值idq和udq,然后将下垂控制器产生的d轴内环电流参考值idref1—idref4和无功类控制产生的q轴内环电流参考值iqref1—iqref4分别发送到d轴和q轴电流控制环,然后得到d轴和q轴的参考电压udref1—udref4和uqref1— uqref4,通过dq反转换,得到各个MMC的参考波形uabc1—uabc4,最后将参考波形通过最近电平逼近调制(Nearest Level Modulation,NLM)策略实现对MMC1—MMC4的控制。

|

图 6 柔性配电网整体控制策略 |

利用PSCAD/EMTDC搭建如图 2所示的基于多端SOP的柔性配电网仿真,柔性配电网采用图 6所示的整体控制策略。其中,柔性配电网采用伪双极接线方式,直流母线电压额定值为±10 kV,馈线Ⅰ— Ⅳ分别带10 MW、1 MW、1 MW、3 MW负荷,10 kV交流电源侧馈线等值电抗采用R1-R2//L结构,各换流站容量相同,忽略直流侧的阻抗,MMC1—MMC4的有功功率给定命令分别为-6 MW、2 MW、3 MW、1 MW。其余仿真参数如表 2所示。

| 表 2 仿真系统参数 |

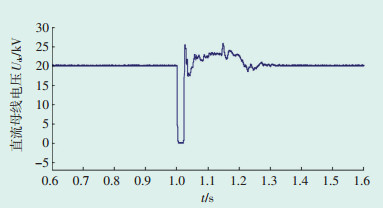

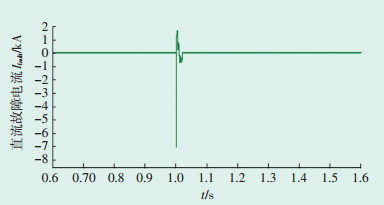

在1 s前柔性配电网处于正常运行状态,直流侧在1 s时发生双极短路故障,故障持续时间为0.2 s,在发生故障时,将MMC1—MMC4闭锁,故障结束后解锁所有换流器。发生直流故障时基于多端SOP的柔性配电网直流电压如图 7所示,直流故障电流如图 8所示。

|

图 7 直流母线电压值 |

|

图 8 直流故障电流值 |

由图 7可以看出,在发生直流故障前,使用下垂控制的柔性配电网直流母线电压值稳定在20 kV。1 s时,直流侧发生双极短路,直流母线电压瞬间跌落到0,1.2 s故障结束后,直流母线电压能够迅速恢复到额定值;由图 8可以看到,由于采用了混合子模块型MMC,在发生直流故障时通过闭锁MMC瞬间清除了直流侧故障电流,避免了故障电流流向交流侧对系统产生影响,增加了系统运行的稳定性。

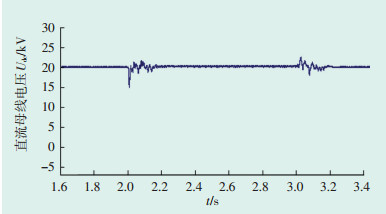

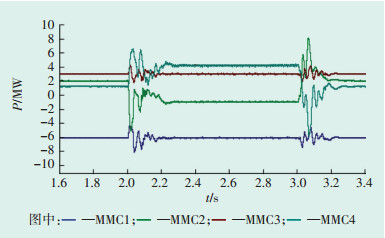

4.2 算例22 s时馈线Ⅱ退出运行,MMC2由下垂控制转为孤岛运行模式向馈线Ⅱ侧的交流负荷进行供电,3 s馈线Ⅱ恢复运行,MMC2转回下垂控制模式。在馈线退出运行时柔性配电网的直流母线电压如图 9所示,各MMC输送功率如图 10所示。

|

图 9 直流母线电压值 |

|

图 10 各MMC输送有功功率值 |

由图 9和图 10可以看到,在馈线退出运行前,直流电压稳定于20 kV,各MMC按照有功功率给定值发出有功功率。2 s时,由于瞬间的不平衡功率的存在,在馈线退出运行和投入运行时直流电压和各MMC发出的有功功率发生了扰动,但因为下垂控制的调节,最终直流电压和输送功率恢复了稳定;在转为孤岛控制后,MMC2的输送功率由2 MW变为了-1 MW,即为馈线Ⅱ侧的交流负荷提供了功率,而MMC4功率由1 MW变为4 MW,即承担了MMC2退出下垂控制后的有功功率缺额。

5 结语本文对基于多端SOP的柔性配电网进行了仿真研究,选择了混合子模块型MMC作为柔性配电网的VSC拓扑结构能够有效阻断直流侧故障电流,减少直流断路器的投资,提升实际工程应用价值;在下垂控制下对馈线退出运行进行了模拟,仿真结果表明基于多端SOP的柔性配电网能够向无源网络进行供电,实现了配电网的闭环运行,提高了城市配电网的供电可靠性;下一步可继续对柔性配电网在负载均衡、可再生能源消纳等方面进行研究。

| [1] |

Qi Qi, Jianzhong Wu, Chao Long. Multi-objective operation optimization of an electrical distribution network with soft open point[J]. Applied Energy, 2017(208): 734-744. |

| [2] |

Peng Li, Haoran Ji, Hao Yu, et al. Combined decentralized and local voltage control strategy of soft open points in active distribution networks[J]. Applied Energy, 2019(241): 613-624. |

| [3] |

严逍, 焦彦军, 杜哲. 基于柔性直流技术的一种交直流混合配电网可行性研究[J]. 电力系统保护与控制, 2017, 45(13): 110-116. DOI:10.7667/PSPC160985 |

| [4] |

肖峻, 刚发运, 蒋迅, 等. 柔性配电网:定义、组网形态与运行方式[J]. 电网技术, 2017, 41(5): 1435-1446. |

| [5] |

秦红霞, 王成山, 刘树, 等. 智能微网与柔性配网相关技术探讨[J]. 电力系统保护与控制, 2016, 44(20): 17-23. DOI:10.7667/PSPC201663 |

| [6] |

王成山, 孙充勃, 李鹏, 等. 基于SNOP的配电网运行优化及分析[J]. 电力系统自动化, 2015, 39(9): 82-87. |

| [7] |

Romero-Ramos E, Gómez-Expósito A, Marano-Marcolini A, et al. Assessing the loadability of active distribution networks in the presence of DC controllable links[J]. IET Generation Transmission & Distribution, 2011, 5(11): 1105-1113. |

| [8] |

王成山, 宋关羽, 李鹏, 等. 基于智能软开关的智能配电网柔性互联技术及展望[J]. 电力系统自动化, 2016, 40(22): 168-175. DOI:10.7500/AEPS20160620009 |

| [9] |

Cao Wanyu, Wu Jianzhong, Jenkins N, et al. Benefits analysis of soft open points for electrical distribution network operation[J]. Applied Energy, 2016, 165(1): 36-47. |

| [10] |

乔卫东, 毛颖科. 上海柔性直流输电示范工程综述[J]. 华东电力, 2011, 39(7): 1137-1140. |

| [11] |

汤广福, 贺之渊, 庞辉. 柔性直流输电工程技术研究、应用及发展[J]. 电力系统自动化, 2013, 37(15): 3-14. DOI:10.7500/AEPS20130224003 |

| [12] |

华文, 凌卫家, 黄晓明, 等. 舟山多端柔性直流系统在线极隔离试验[J]. 中国电力, 2016, 49(6): 78-82. DOI:10.3969/j.issn.1007-3361.2016.06.027 |

| [13] |

WANY C, JIANZHONG W, NICK J. Operating principle of soft open points for electrical distribution network operation[J]. Applied Energy, 2016(164): 245-257. |

| [14] |

唐立, 袁旭峰, 李宁, 等. MMC系统级拓扑及其直流故障电流阻断能力研究[J]. 高压电器, 2017, 53(6): 96-104. |

| [15] |

Nasirian V, Davoudi A, Lewis F L, et al. Distributed Adaptive Droop Control for DC Distribution Systems[J]. IEEE Transactions on Energy Conversion, 2014, 29(4): 944-956. DOI:10.1109/TEC.2014.2350458 |

2019, Vol. 37

2019, Vol. 37