2. 内蒙古电力经济技术研究院, 呼和浩特 010010

2. Inner Mongolia Academy of Economy and Technology, Hohhot 010010, China

随着光伏发电日益成熟,发电成本逐渐降低。但经过多年的开发,具有良好地形的土地资源越来越少,未来光伏发电站会越来越多的位于山区、丘陵等复杂地形区。对山地光伏发电站不同设计环节进行优化,既能科学合理地布置光伏发电站,又能充分利用土地,是山地光伏发电站设计中的重点和难点。鉴于此,本文从理论及实际工程经验入手,对山地光伏发电站的定义和特性进行分析,并对其设计环节中的优化事项进行论述。

1 山地光伏发电站定义目前,文献中对山地光伏发电站没有明确的定义。《场地设计》中提到:地貌是指地表面高低起伏的状态,一般可分为平原(大多数坡度在20°以下)、丘陵(自然地面坡度在20°~60°)、山地(自然地面坡度在60°~250°)[1]。”但是现有的交通、施工、运维技术条件下无法在地面坡度60°以上的地区建设光伏发电站,因此不能采用该文献中的“山地”概念定义山地光伏发电站。

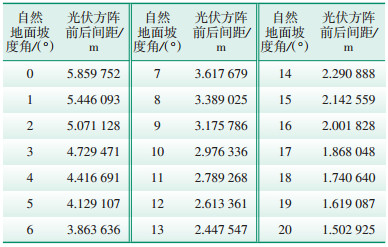

山地光伏发电站与平地光伏发电站的不同之处是坡度对光伏方阵前后间距的影响。根据《光伏电站设计技术》[2]的计算方法,对自然地面坡度角为0°(理想的平地)~20°(阳坡,即北高南低,为了简化计算,假设为单向坡度,即东西向坡度为0°)的场地中光伏方阵在冬至日09:00—15:00前后不遮挡时进行间距计算,同时采用《太阳能光伏发电技术》[3]的公式复核计算结果。计算采用中广核乌海50 MW光伏发电项目光伏组件竖向布置方式的设计数据,计算结果见表 1。

| 表 1 自然地面坡度角与光伏方阵前后间距关系 |

由表 1可知,自然地面坡度角和光伏方阵前后间距之间非直线关系,自然地面坡度角越小对光伏方阵前后间距的影响越大,自然地面坡度角由1°变为2°时,光伏方阵前后间距变化0.38 m;而自然地面坡度角由19°变为20°时,光伏方阵前后间距变化为0.12 m。

《光伏发电站工程项目用地控制指标》中规定:光伏发电站工程项目用地总体指标按Ⅰ类地形区、Ⅱ类地形区、Ⅲ类地形区分别编制。Ⅰ类地形区是指地形无明显起伏,地面自然坡度角小于等于3°的平原地区;Ⅱ类地形区是指地形起伏不大,地面自然坡度角大于3°但小于等于20°,相对高差在200 m以内的微丘地区;Ⅲ类地形区是指地形起伏较大,地面自然坡度角大于20°,相对高差在200 m以上的重丘或山岭地区[4]。由表 1可知,自然地面坡度角由0°变为3°时,光伏方阵前后间距变化1.13 m,对光伏发电站占地影响非常大,因此不大于3°的平原地区也不能按平地光伏方阵前后等间距布置理念进行设计。由于受到施工机械爬坡能力的限制,四级厂矿道路地面自然坡度角极限为不大于5°。同时,地面自然坡度角不大于5°时,坡度每变化1°光伏方阵前后间距变化不大于0.3 m,此时土地利用率较高,所以5°可作为坡度变化的临界点。综合上述,在地面自然坡度小于5°且连续变化坡度差值大于2°的平原地区和地面自然坡度大于5°的微丘、重丘、山岭地区建设的光伏发电站定义为山地光伏发电站较为合理。

2 山地光伏发电站的特性 2.1 地形地貌山地光伏发电站建设的场地地形复杂:地势高低起伏、朝向各异、地形变化无规律、可使用面积不规则,地貌以岩石或岩石与土质混合为主。

2.2 光伏方阵可选性 2.2.1 纵向长度选择支架的长度选择主要与所选光伏组件规格、架构结构及经济性有关。平地光伏电站一般采用长支架,纵向长度为20~30 m;而为适应山地变化,山地光伏发电站一般采用短支架或超短支架,支架纵向长度为5~15 m。

2.2.2 倾角选择光伏方阵倾角对发电效率影响很大,主要根据当地纬度、太阳高度角和光资源综合进行计算确定。平地光伏电站一般采用最佳倾角,山地光伏发电站尽量采用最佳倾角,但根据工程实际情况,进行综合经济比选后可选择非最佳倾角或与地面坡度相同的倾角。

2.3 光伏方阵布置 2.3.1 布置间距根据GB 50797—2012《光伏发电站设计规范》,光伏方阵排、列的布置间距是由冬至日09:00—15:00前后不遮挡时的间距确定[5]。平地光伏发电站为简化设计,全站按照统一最优间距布置;而山地光伏发电站布置间距应随着地形以单排或平面布置区块为单位动态变化,防止对占地面积造成浪费或降低发电量。在连续坡度变化较大区域建议方阵间距采用单排动态变化方式,反之则采用平面布置区块为单位动态变化方式。

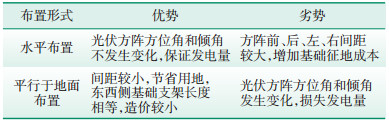

2.3.2 布置方式光伏方阵有水平布置和平行于地面2种布置方式。平地光伏电站采用水平布置方式,而山地光伏发电站采用水平布置会造成支架和用地成本会上涨。以坡度为10°的东向坡面上布置方阵为例,东侧基础支架长度为西侧支架长度的2倍,东西侧基础支架长度差1.70 m,且对东侧和东北侧的光伏方阵造成非常大的阴影,从而增加东西方阵之间和前后排之间的间距,造成用地成本增加。光伏方阵水平布置和平行于地面布置的优缺点比较见表 2。

| 表 2 光伏方阵水平布置和平行于地面布置的优缺点比较 |

根据多个工程的技术经济比较发现,东西坡面的山地光伏发电站平行于地面布置优于水平布置,具体工程需要根据技术经济比较来确定采用何种方式,本文仅介绍光伏方阵平行于地面布置方式。

2.4 施工定位平地光伏发电站因光伏方阵采用统一间距,确定站区某个基点和施工网络后,直接使用量尺定位。而山地光伏发电站间距随着地形动态变化,因此无法采用量尺定位,需要提取光伏方阵每个基础坐标后,采用测量仪器逐个定位进行基础施工。

3 设计优化要点 3.1 提高实测地形图格式及精度山地光伏发电站设计中采用基于AutoCAD和三维平台上开发的2种布置软件,其中基于Auto⁃ CAD平台上开发的布置软件读取的是传统等高线地形图,如果工程测量图采用航拍技术,需要将三维影像图转换成传统高线地形图;另一种是基于三维平台上开发的布置软件读取的三维影像图,如果工程测量图是传统等高线地形图,需要将传统等高线地形图转换成三维影像图。根据实际效果,二者转换过程精度都有所下降,所以需要根据使用的软件特点对测量图格式提出要求,防止地形图失真。

由于山地光伏发电站所处地形复杂、连续变化大,小比例地形图无法反映真实情况,因此一定要提高测量图的精度。建议传统地形测量图采用1:500比例尺、等高距≤0.5 m,同时对沟壑、突变地形地貌作出详细标识。

3.2 光伏组件布置方式 3.2.1 不同光伏组件布置方式比较光伏组件分为竖向和横向2种布置方式,不同布置方式对工程造价和发电量有不同的影响,其优缺点见表 3。

| 表 3 光伏组件布置方式优缺点比较 |

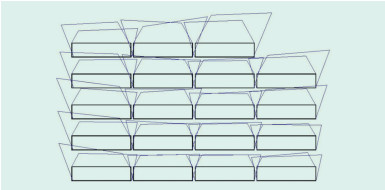

为提高用地效率,山地光伏发电站允许每一排光伏板中少部分被遮挡,如图 1,因此山地光伏发电站前后遮挡率高于平地光伏发电站。为最大程度减小对发电量的影响,当技术经济合理时,建议山地光伏发电站光伏组件的排列方式采用横向布置。

|

图 1 光伏组件布置及其被遮挡阴影 |

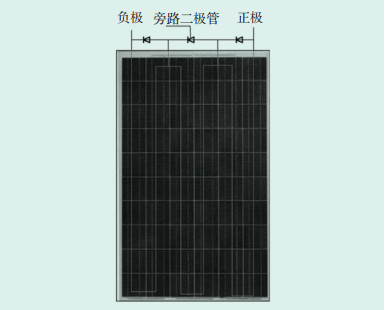

如图 2所示,245 W晶硅组件是由60片6英寸晶硅电池片串联而成,只要其中1个电池片被遮挡就会使电流大幅减少,随之整个组件的输出电流也被限制,从而影响这个组串的输出电流。因此,这种类型的组件一般都配置3个旁路二极管,减少阴影对组串电流的影响。当组件竖向布置时,如果组件最下面1排电池全部被遮挡,则整个光伏组件将不能发电;当组件横向布置时,如果最下面1排电池全部被遮挡,则相应的旁路二极管导通,组件中2/3的电池片仍然可以发电[3]。

|

图 2 光伏组件配置 |

设计人员在山地光伏发电站选址时,应对场地地形地貌进行深入勘测并分析数据,对场地的可利用性提出科学的结论,避免当场地坡度较大或地势过于复杂时,为满足项目容量,对山地进行大范围场地平整,对原始植被保护和水土保持造成影响。原则上为当场地阴坡或者东西向坡坡度小于冬至日09:00—15:00太阳高度角时均可布置。但实际工程中,由于受方阵间距大以及施工困难的影响,可布置场地坡度达不到上述范围。

山地光伏发电站普遍采用履带式液压打桩机打孔或钻孔。履带式液压打桩机出厂规定空载爬坡能力为25°~30°,但现场无辅助条件下进行施工时,打桩机的极限爬坡能力为15°(地貌以岩石为主)~20°(地貌以沙土为主)。地面坡度超出20°时,打桩机必须借助工序繁琐的辅助工具进行施工;地面坡度超出25°时,施工机械的安全性无法得到保障,必须采用人工打孔。人工打孔的前提是地质为强风化岩,采用锚杆基础,当地质为坚硬岩石时人工打孔无法实现。

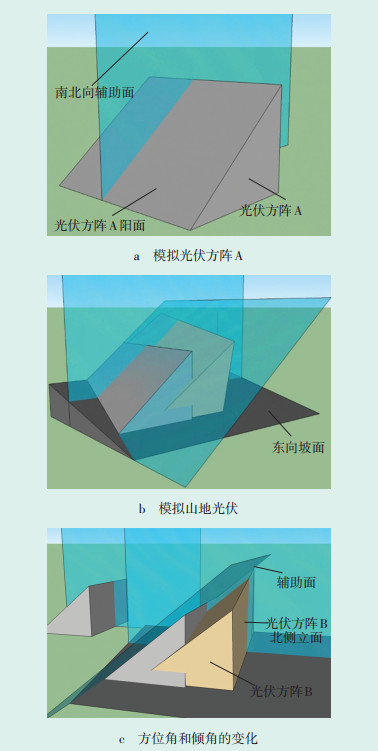

3.4 方位角和倾角的变化光伏方阵在东西坡面上平行于地面布置时,如果其朝向和倾角与平地布置相同,则实际方位角和倾角会发生变化,影响发电量。本文采用Google SketchUp软件进行三维模型演示角度变化。首先,建立1个水平布置的光伏方阵A,同时建立与地面垂直的南北向辅助面(如图 3a)。其次,建立与光伏方阵A阳面平行的辅助面,与A相同倾角的光伏方阵B以及东向坡面,然后将光伏方阵B旋转成平行于东向坡面,旋转时光伏方阵B北侧立面与南北向辅助面保持垂直(如图 3b)。从图 3c可以看出,光伏方阵B的阳面和与光伏方阵A的阳面平行的辅助面之间产生的夹角,即光伏方阵B的方位角和倾角发生变化。当把光伏方阵B顺时针旋转至平行于光伏方阵A阳面时,其方位角和倾角才与光伏方阵A保持一致。所以如果光伏方阵布置在山地光伏发电站的东向坡面时,其方位角和倾角会发生变化,如果想保持其最佳方位角和倾角需要顺时针旋转调整光伏方阵。具体设计过程中,应当通过天文公式和三角函数公式进行计算并评价其对工程造价的影响,根据实际情况决定是否需要调整光伏方阵的布置方向。

|

图 3 三维模型演示角度变化 |

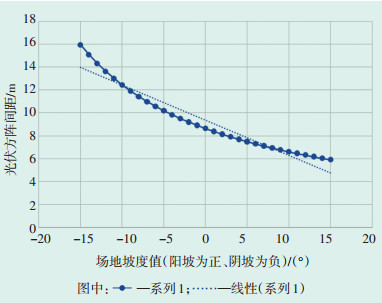

光伏方阵有动态间距布置、平均间距布置、最小间距布置和最大间距布置4种布置类型。除动态间距布置外,其他3种布置方式均基于平面布置区块的划分。山地光伏发电站地势复杂,场地存在自然地貌自身相互遮挡阳光的现象,因此布置光伏方阵之前需要对场地进行日照和地形分析,在可利用区域内把自然地势特性一致或相似的、连续的区域划分为光伏方阵布置的基本平面区块。由图 4可知,在场地坡度变化值相同时,阳坡坡度越大,间距变化值越小,阴坡坡度越大间距变化值越大。

|

图 4 阴阳坡场地坡度值与光伏方阵间距的关系 |

实体工程中的光伏方阵间距由地面综合坡度决定,即南北坡度和东西坡度共同影响光伏方阵间距,2个不同坡向和不同坡度的山体上光伏方阵前后间距有可能相同。因此采用间距值划分平面布置区块更直观、更准确。

4 中广核乌海50 MW光伏发电项目工程设计实例中广核乌海50 MW光伏发电项目位于内蒙古乌海市海勃湾区千里山,地理坐标为东经106°55′ 10.89″、北纬39°53′21.35″,是内蒙古地区最早并网发电的山地光伏发电站。场地地形、地势复杂,工程用地红线范围内包含微丘、重丘和山岭等Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地形区,地貌以岩石与土质混合为主,部分区域为岩石,为典型的山地光伏发电工程。

光伏组件采用单晶硅290 W,尺寸为1650 mm× 991 mm×40 mm。光伏方阵采用固定式支架,固定倾角为38°,即采用最佳倾角。光伏组件采用横向和竖向2种布置方式,其中竖向布置用于光伏方阵每排间距动态变化布置区域,光伏组件按2行×11列布置,纵向尺寸为11.10 m、横向尺寸为3.32 m;其余区域均采用横向布置,光伏组件按3行×7列布置,纵向尺寸为11.67 m、横向尺寸为3.01 m。光伏方阵采用平行于地面的布置方式,以间距作为划分平面布置区块的依据,分析不同地形条件下的光伏板前后间距值采用0.5 m差值归类(即整数值至整数半值区域划分为1个区,如6.0~6.5 m间距值区域分为1个区、6.5~7.0 m间距值区域分为1个区,以此类推)。工程实测地形图采用航拍三维影像图,由于设计所用的光伏布置软件为基于AutoCAD平台开发,所以工程设计时先把航拍三维影像图转换成等高线地形图后进行设计,造成精度下降,地形图部分失真。

在确定可布置地块时,除了有效光照条件外主要考虑施工可操作性。图 5为工程现场拍摄的机器钻孔作业照片,图中山坡为18°东向坡面,地质以岩石与土质混合为主,打桩机进行钻孔作业时有滑动现象。综合考虑施工安全性和用地因素后,工程可用地地面最大坡度限制为岩石区域15°、岩石与土质混合区域18°、土质区域20°。

|

图 5 中广核乌海 50 MW光伏发电项目现场 |

目前,少数山地光伏发电工程已建成投运,多项工程正在实施或开展前期工作,但行业内尚无形成系统的理论基础和实践经验总结。本文从理论及实际工程经验入手,基于数据的分析比较、现场实际问题的解析,提出山地光伏发电站的定义,论述其特性,重点分析设计环节中的优化事项,总结有关设计注意事项供业内相关人员参考借鉴。

| [1] |

雷明, 雷丽华. 场地设计[M]. 北京: 清华大学出版社, 2016.

|

| [2] |

蒋华庆, 贺广零, 兰云鹏. 光伏电站设计技术[M]. 北京: 中国电力出版社, 2014.

|

| [3] |

沈辉, 曾祖勤, 兰云鹏. 太阳能光伏发电技术[M]. 北京: 化学工业出版社, 2009.

|

| [4] |

中华人民共和国国土资源部. 光伏发电站工程项目用地控制指标[M]. 北京: 中国电力出版社, 2016.

|

| [5] |

中国电力企业联合会.光伏发电站设计规范: GB 50797-2012[S].北京: 中国计划出版社, 2012.

|

2019, Vol. 37

2019, Vol. 37