2. 内蒙古工业大学, 呼和浩特 010080

2. Inner Mongolia University of Technology, Hohhot 010080, China

随着环境问题的日益严重, 加快可再生能源的开发利用显得尤为重要。电力网络向分布式、多样化转变, 电能的流动也由传统的单向流动向多向流动发展[1-2]。

微电网很好地解决了大规模分布式电源的接入问题[3]。目前微电网的组网方式可分为直流微电网、交流微电网和交直流混合微电网。交流微电网可解决新能源电源大量接入的问题, 直流微电网无需考虑同期及无功的问题。而兼具交、直流微电网优点的交直流混合微电网是未来发展趋势[4-6]。间歇性是分布式电源的主要特性, 因此在交流子网和直流子网中的功率协调问题尤为重要。文献[7]提出了孤岛模式下的混合功率下垂控制, 以双向变换器直流侧电容能量波动作为功率传输差值, 但并离网切换时需变换控制策略; 文献[8]利用归一化处理, 使交直流子网自动计算需要的功率, 并设计了按容量分配的方法, 但未考虑直流电压和交流频率小范围波动时引起电力电子器件频繁启动的问题; 文献[9]设计了双向变换器改进下垂控制, 但未考虑交流侧对其交换功率的影响; 文献[10]设计了变换器动作阈值, 提出了一种改进的下垂控制方法, 实现了双向变换器的分区控制, 但其基于单位化处理, 计算量较大。

本文提出一种改进下垂控制方式, 在并网和孤岛2种运行模式下, 利用基于直流侧功率量处理的交直流双向变换器改进下垂控制策略, 实现混合微电网中能量的双向交换。

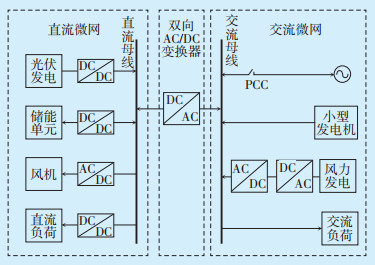

1 交直流混合微电网 1.1 交直流混合微电网结构交直流混合微电网结构如图 1所示。各分布式 电源和负荷通过各自变换器接入各自的母线, 储能单元由双向变换器与直流母线连接, 可根据运行需求可控制功率流向。交流母线通过PCC (公共连接点)可选择是否并入公共电网。双向AC/DC变换器为连接交流母线和直流母线的唯一装置, 负责平衡两侧功率, 使交直流混合微电网安全、稳定运行。

|

图 1 交直流混合微电网结构 |

微电网可以在孤岛和并网2种模式下运行。孤岛运行模式下, 若系统轻载运行, 则可与储能装置配合; 重载运行时, 应按负荷的重要级别依次切除负荷, 保证系统内部功率平衡。并网运行时, 可认为交流频率保持工频, 通过交直流功率变换器与大电网交换功率。本文主要研究交直流混合微电网中交直流双向变换器。直流母线电压是反映直流侧功率平衡的标准, 交流频率是反映交流侧功率平衡的标准[11]。

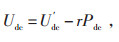

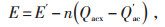

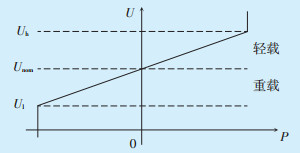

1.2 交直流子网的下垂特性分布式电源具有分散性, 一般符合下垂特性。如图 2所示, 直流子网中各分布式电源下垂特性如公式(1)所示[12-13]。

|

(1) |

|

图中:Udc-直流微源输出电压; Udc′-微源输出电压额定值; Pdc-直流微源输出功率 图 2 直流子网中分布式电源下垂特性 |

式中r-下垂系数。

本文中直流微源利用boost升压电路等效直流微电网中各微源, 使端口满足图 2所示的下垂特性。通过改变电阻大小模拟直流负荷的变化。

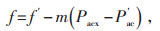

交流子网中分布式电源下垂特性如图 3所示, 交流子网中各分布式电源的P-f、Q-E满足下垂特性, 下垂公式如公式(2)、(3)所示[13]。

|

(2) |

|

(3) |

|

图中:fmax、fmin-频率最大、最小值; Emax、Emin-电压最大、最小值; Pac、Qac-交流侧有功功率、无功功率; Pac-max、Qac-max-有功功率、无功功率最大值 图 3 交流子网中分布式电源下垂特性 |

式中 f、E-分布式电源输出频率、电压;

m、n-下垂系数;

f ′、E′-分布式电源输出频率、电压额定值;

Pac′、Qac′-有功功率、无功功率额定值;

Pacx、Qacx-有功功率、无功功率实际值。

本文交流微源利用三相桥式电路等效, 使其端口满足交流微源下垂特性。通过投切交流负载模拟交流负荷的变化。

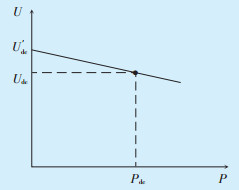

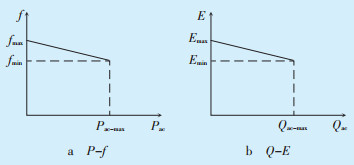

2 交直流双向变换器控制策略双向变换器直流侧的下垂特性如图 4所示, 直流母线电压与其传输的功率符合图中对应关系, 可描述为公式(1)形式。由于变换器自身功率限定, 传输功率最大为额定值。交流侧频率与其传输功率的关系与图 4相似。

|

图中:Uh-电压最大值; Unom-电压额定值; Ul-电压最小值 图 4 双向变换器直流侧下垂特性 |

微电网中一般装有储能装置, 储能装置的容量相对较小, 只能调节小范围内的功率不平衡。通常, 电力系统稳态时, 直流电压和交流频率允许小范围波动。因此本文改进传统的下垂控制策略, 在额定值附近合理取上限和下限, 增加直流侧和交流侧的空闲模式。在此期间, 双向变换器不工作, 以减少电力电子器件不必要的动作。

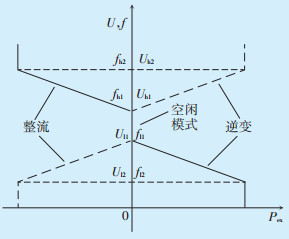

2.1 基于功率量的改进下垂控制计算双向变换器交换功率的交直流子网采集量Udc和f属于不同的量纲, 一般为了建立变换器交换功率参考值与Udc和f的联系, 需要进行单位化处理。下垂特性单位化处理最终是计算双向变换器交换功率参考值[10]。本文双向变换器的改进下垂控制示意图如图 5所示, 无需进行数学换算的归一化处理, 而是将交直流交换的功率量Pex绘制为横坐标, 分别计算变换器交流、直流侧需交换的功率。

|

图中:━交流改进下垂; ┈直流改进下垂; Uh1、Uh2、U11、U12-直流侧改进下垂控制各工作状态电压临界值; fh1、fh2、f11、f12-直流侧改进下垂控制各工作状态频率临界值 图 5 双向变换器改进下垂控制 |

如图 5所示, 交、直流侧改进下垂控制策略的双向变换器有3种工作状态:

(1) 逆变状态:Pex>0, 直流微电网系统轻载运行或交流微电网重载运行, 若Udc升高超过Uh1或f低于fl1时, 双向变换器将工作于逆变状态, 将多余的能量输送至交流侧;

(2) 整流状态:Pex < 0, 直流微电网系统重载运行或交流微电网轻载运行, 直流母线电压骤降, 若Udc低于Ul1或f高于fh1时, 双向变换器将工作于整流状态, 直流母线电压将逐渐恢复稳定;

(3) 空闲状态:Pex=0, 直流母线电压波动处于Ul1~Uh1且交流侧频率f处于fl1~fh1时, 双向变换器处于空闲模式。此时, 可由储能系统来调节直流母线电压的波动。

通过采集直流母线电压和交流频率, 改进下垂控制计算双向变换器需要交换的功率, 根据交流和直流子网的容量调节各自交换功率, 以保障各微源正常运行。

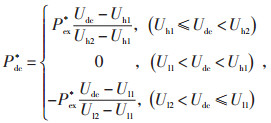

根据下垂特性, 基于Udc和f计算的双向变换器直流侧参考值Pdc*和交流侧参考值Pac*为:

|

(4) |

式中 Pex*-10 kW双向变换器额定功率, Pex*=10 kW;

Uh2、Ul2-直流母线电压变化的上、下限, 如果直流母线电压波动超过限值, 双向变换器只能按照额定功率传输能量; 直流母线电压处于Ul1~Uh1时直流侧交换功率为零。

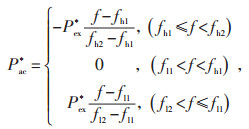

|

(5) |

式中fh2、fl2-交流母线频率变化上、下限, 交流母线频率处于fl1~fh1时交流侧交换功率为零。

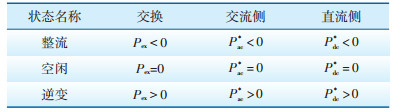

各公式取值与双向变换器的工作状态的关系如表 1所示。

| 表 1 变换器工作状态与计算结果的关系 |

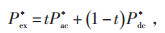

得出式(4)、(5)之后, 双向变换器交换功率参考值为:

|

(6) |

式中t-待定常数, 与交直流混合微电网容量有关, 通常取值为0~1。本文设置交流微源和直流微源额定功率均为20 kW, t=0.5。

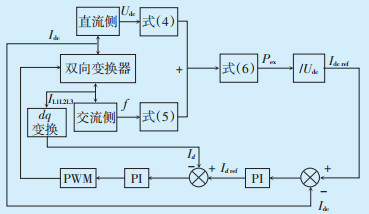

2.2 控制系统设计控制系统中得出交换功率参考值, 将功率量转换为直流电流量, 功率量控制框图如图 6所示。

|

图中:Idc ref-通过交直流改进下垂控制策略计算出的变换器直流侧参考电流; Id ref-交流侧d轴电流参考值; Idc、Id-测量的直流侧电流和交流侧电流IL1L2L3d轴分量 图 6 交直流混合微电网功率量控制框图 |

通过计算Pex/Udc, 得到参考量Idc ref, 通过电流双闭环产生控制双向变换器的脉冲宽度调制(PWM)信号。

交直流混合微电网中的各微源通过自身的下垂特性, 根据变化的功率迅速找到最新的工作点。交直流双向变换器根据上述控制方法调节自身传输功率, 迅速使直流母线电压和交流频率恢复至稳定范围。该控制策略最终通过控制双向变换器直流侧电流的大小及方向来实现预期效果。

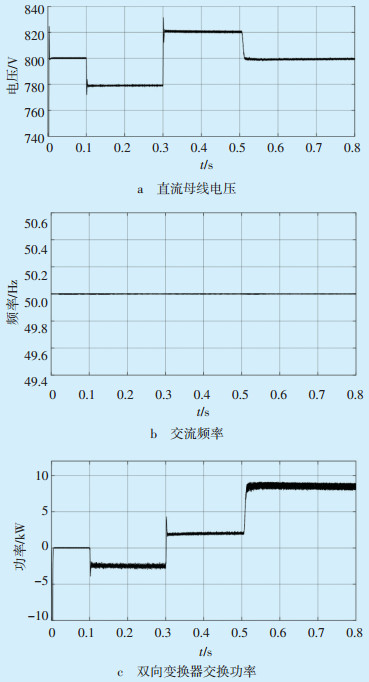

3 仿真分析仿真参数:直流母线电压额定值800 V; 交流侧电压额定值380 V; 改进下垂控制直流侧Uh2=840 V、Uh1=820 V、U1l=780 V、Ul2=760 V; 交流侧fh2=50.4 Hz、fh1=50.2 Hz、fl1=49.8 Hz、fl2=49.6 Hz。按照图 1搭建仿真模型, 利用Simulink仿真验证本控制策略的有效性。

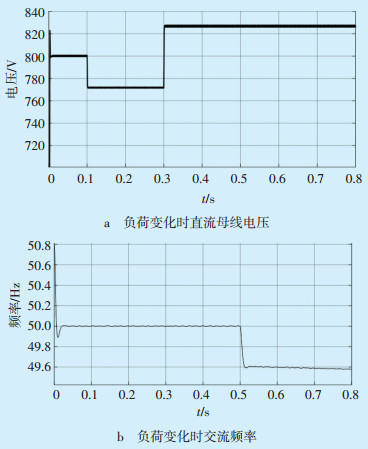

通过改变交直流混合微电网的负荷来模拟直流电压和交流频率的变化, 若双向变换器未开启, 0.1 s时直流负荷增加; 0.3 s时负荷减轻, 其直流母线电压变化如图 7a所示。0.5 s时交流负载增加其频率变化如图 7b所示。

|

图 7 变换器未启动时电压频率波形 |

由图 7可知, 直流微电网在0.1 s时负荷增加, 电压跌落至770 V, 0.3 s时负荷减轻, 电压升高至828 V; 0.5 s时交流侧负荷增加, 交流微电网频率下降至49.6 Hz。

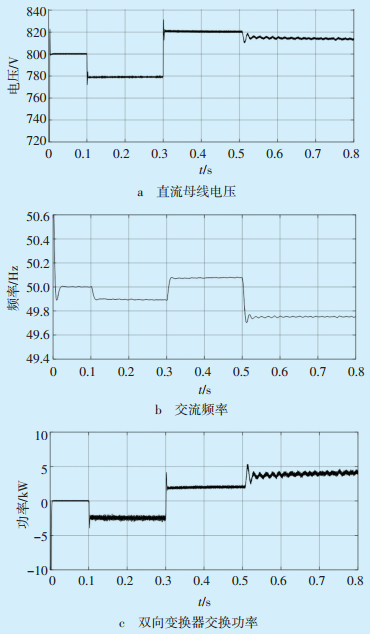

3.1 孤岛模式当交直流混合微电网因故障或其他需求脱离大电网运行时, 为孤岛运行状态。孤岛运行时需根据自身运行情况进行功率分配, 双向变换器改进下垂控制策略在孤岛模式下功率变化如表 2所示。孤岛模式下, 各波形图如图 8所示。

| 表 2 孤岛模式下交直流混合微电网功率变化 |

|

图 8 孤岛运行时各系统的波形 |

由表 2和图 8可知, 4个时间段中, 0~0.1 s双向变换器为空闲模式, 未交换功率; 0.1~0.3 s为整流模式, 直流侧重载运行, 图 7a显示电压已升高至780 V附近, 变换器交换功率为-2.45 kW (整流为负); 0.3~ 0.5 s为逆变模式, 直流母线电压升高超过限值, 多余的能量传递到交流侧也可为储能装置充电。0.5~ 0.8 s为逆变模式, 交流侧重载运行导致频率下降, 变换器交换功率3.60 kW, 对比图 7b可知, 交流频率上升至49.8 Hz附近, 系统稳定运行。

图 9为双向变换器交流侧L1相电流波形, 可以看出变换器在切换过程中平滑过渡。

|

图 9 交流侧L1相电流波形 |

交直流混合微电网系统并网运行时, 交流电压和频率支撑由大电网提供, 与大电网一致, 其自身的功率平衡通过双向变换器进行双向控制, 交流微电网系统可视为大电网中的一部分。双向变换器改进下垂控制策略在并网模式下功率变化如表 3所示。

| 表 3 并网模式下交直流混合微电网功率变化 |

并网模式下, 各波形图如图 10所示。同理, 由表 3和图 10可知, 4个时间段中, 0~0.1 s额定功率运行, 双向变换器工作在空闲模式; 0.1~0.3 s直流负荷增加, 双向变换器工作在整流状态, 对比图 7a可知, 应用此控制策略直流母线电压上升至780 V; 0.3~ 0.5 s直流侧轻载, 直流母线电压上升超过限值Uh1, 变换器工作在逆变状态, 对比图 7a可知, 直流母线电压下降至820 V; 0.5~0.8 s直流侧保持上一时刻参数运行, 交流侧负载突增, 变换器逆变程度增强, 将直流侧多余的能量传递给交流侧。并网模式运行, 交流侧频率保持与大电网一致。

|

图 10 并网运行时各系统的波形 |

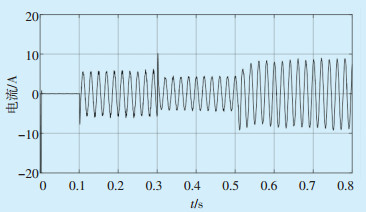

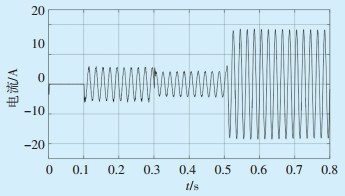

图 11为双向变换器交流侧L1相电流波形, 可以看出变换器在切换过程中平滑过渡。

|

图 11 交流侧L1相电流波形 |

交直流混合微电网双向变换器采用该控制策略后, 直流电压和交流频率在额定值附近微小波动, 保证了交直流混合微电网稳定、可靠运行。

该控制策略实现能量双向流动的同时还可以根据运行状态计算确定传输能量的大小和方向。具有如下优点:

(1) 只用一种控制策略满足多种运行方式, 无需多种控制策略配合;

(2) 变换器工作时, 可根据自身运行状态实现空闲(关机)、整流、逆变模式平滑切换, 无需额外信号控制;

(3) 增加空闲模式, 避免直流电压或交流频率在额定值附近微小波动引起电力电子器件不必要的频繁启动;

(4) 免去了交直流侧归一化的运算。

| [1] |

宗升, 何湘宁, 吴建德, 等. 基于电力电子变换的电能路由器研究现状与发展[J]. 中国电机工程学报, 2015, 35(18): 4559-4570. |

| [2] |

Wang P, Goel L, Liu X, et al. Harmonizing AC and DC:a hybrid AC/DC future grid solution[J]. IEEE Power and Energy Magazine, 2013, 11(3): 76-83. DOI:10.1109/MPE.2013.2245587 |

| [3] |

刘进军. 电能系统未来发展趋势及其对电力电子技术的挑战[J]. 南方电网技术, 2016, 10(3): 78-81. |

| [4] |

JAYAWARDENA A V, MEEGAHAPOLA L G, PERERA S, et al. Dynamic characteristics of a hybrid microgrid with inverter and non-inverter interfaced renew able energy sources: A case study[C]//2012 IEEE International Conference on Power System Technology.Auckland: IEEE, 2012: 1-6.

|

| [5] |

Li Xialin, Guo Li, Li Yunwei, et al. A Unified Control for the DC-AC Interlinking Converters in Hybrid AC/DC Microgrids[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2019, 9(6): 6540-6553. |

| [6] |

Loh P C, Li D, Chai Y K, et al. Hybrid AC-DC microgrids with energy storages and progressive energy flow tuning[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2013, 28(4): 1533-1543. DOI:10.1109/TPEL.2012.2210445 |

| [7] |

兰征, 涂春鸣, 肖凡, 等. 电力电子变压器对交直流混合微电网功率控制的研究[J]. 电工技术学报, 2015, 30(23): 50-57. DOI:10.3969/j.issn.1000-6753.2015.23.007 |

| [8] |

LOH P C, LI D, CHAI Y K, et al. Autonomous operation of hybrid microgrid with AC and DC subgrids[J]. IEEE Transactionson onPower Electronics, 2013, 28(5): 2214-2223. DOI:10.1109/TPEL.2012.2214792 |

| [9] |

刘佳易, 秦文萍, 韩肖清, 等. 交直流双向功率变换器的改进下垂控制策略[J]. 电网技术, 2014, 38(2): 304-310. |

| [10] |

谢文超, 朱永强, 杜少飞, 等. 交直流混合微电网中互联变流器功率控制[J]. 电力建设, 2016, 37(10): 9-15. DOI:10.3969/j.issn.1000-7229.2016.10.002 |

| [11] |

Chen D, Xu L. Autonomous DC voltage control of a DC microgrid with multiple slack terminals[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2012, 27(4): 1897-1905. DOI:10.1109/TPWRS.2012.2189441 |

| [12] |

谢玲玲, 时斌, 华国玉, 等. 基于改进下垂控制的分布式电源并联运行技术[J]. 电网技术, 2013, 37(4): 992-998. |

| [13] |

黄杏.微电网系统并/离网特性与控制策略研究[D].北京: 北京交通大学, 2013.

|

2019, Vol. 37

2019, Vol. 37