随着智能电网的快速发展和智能电能表的广泛应用,高频率电磁设备对智能电能表的电磁干扰问题凸显[1]。智能电能表是电能结算产品,其准确性将对客户的经济利益产生直接影响,必须保证智能电能表的正常、准确和稳定运行。因此,智能电能表的电磁兼容性需要重点考核[2]。

本文基于高频脉冲、静电放电、雷电、电压暂态故障、射频辐射电磁场、印制电路板(Printed Circuit Board,PCB)6个方面的干扰源分析和现有相关研究的基础上,依据电能表型式评价国家标准[3]、电力行业标准[4]及内蒙古电网企业标准[5],在对生产工艺质量不高的智能电能表进行电磁兼容试验时遇到的故障问题进行分析总结,并提出相应解决措施,为内蒙古电网智能电能表生产、设计及招投标采购业务提供参考。

1 智能电能表电磁干扰源分析智能电能表正常运行时易受到6种电磁干扰源的干扰[6-7],具体分析如下。

1.1 高频脉冲高频脉冲是智能电能表自身产生的电磁干扰,主要来源有以下3个方面:一是低压电网熔断器熔断时,存在充放电过程,电压不稳定,导致瞬变脉冲形成;二是关断口电弧的熄灭和重燃导致高频振荡产生;三是切换小感性负载导致瞬变脉冲形成。

1.2 静电放电人体作为静电源,对被试设备影响很大。当设备维护人员靠近或接触智能电能表外壳时,智能电能表外壳会发生电荷转移现象,若电荷不能完全中和,则会使其带上静电,静电产生的电磁场会影响电路的正常工作,容易造成设备误动作,严重时还可能引起敏感元件损坏。

1.3 雷电雷击产生的冲击波会产生很大的电流。大电流产生强电磁场,各种电力线路受雷击影响的同时产生高压。在这种强磁场和强电场的干扰下,严重时将直接导致电子元件损坏。

1.4 电压暂态故障电压暂态故障一般分为2种情况,一是电力系统发生短路故障、接地故障及连续快速重合闸导致的电压跌落;二是负载投切时,电压阶变导致的电压波动。

1.5 射频辐射电磁场射频辐射电磁场主要有2个来源:一是无线电设备工作时发射的电磁能量;二是某些电气设备在完成自身功能的同时附带发射的电磁能量。

1.6 PCB智能电能表内部的模拟电路和数字电路之间的相互影响,以及相邻导线存在的串扰影响,均会产生电磁干扰,使智能电能表工作异常。

2 电磁兼容试验故障及解决措施针对智能电能表存在的主要干扰源,本文从静电放电抗扰度、快速瞬变脉冲群、浪涌抗扰度、射频电磁场抗扰度、射频场感应的传导骚扰抗扰度及电压暂降和短时中断等方面对智能电能表进行型式评价,分析电磁兼容试验中遇到的问题,并提出解决措施。

2.1 静电放电抗扰度试验 2.1.1 试验要点 2.1.1.1 试验依据检测依据GB/T 17215.211—2006《交流电测量设备通用要求、试验和试验条件第11部分:测量设备》第7.5.2条;判别依据Q/NMDW-YX-005—2012 《智能电能表技术规范》第5.1.6条。

2.1.1.2 试验方法(1)电能表在工作状态下,电压线路和辅助线路通以参比电压,电流线路不通工作电流,即开路。

(2)静电放电方式分为接触放电和空气放电2种。当采用接触放电方式时,试验电压为8 kV,正、负极性各放电10次;当采用空气放电方式时,试验电压为15 kV,正、负极性各放电10次。

(3)手持静电枪对智能电能表试验部位依次进行放电,观察电能表工作状态是否正常。

2.1.1.3 试验设备试验设备采用静电放电发生器,型号为EDS20H,电压范围1~18 kV。

2.1.2 故障及解决措施(1)个别型号的智能电能表上盒与底盒之间的缝隙发生空气放电(放电时,击穿电压约为15 kV)时,会出现黑屏、花屏等故障现象。主要原因是当静电放电发生器的圆形放电头以较快的速度接近并接触智能电能表测试点时,接触点周边存在较低电位的导体或接地导体会导致放电现象的发生,同时产生强度大、频带宽的电磁场,对电能表造成电磁干扰。将PCB支撑柱高度适当降低、多余边缘去掉后,PCB与智能电能表底盒内壁的爬电距离加大,可有效防止高电压静电攻击对PCB内部电路的影响。

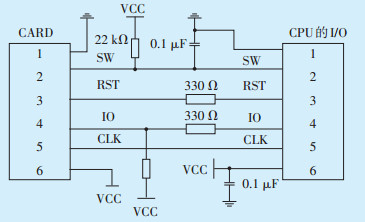

(2)在采用空气放电方式对个别型号的智能电能表IC卡槽放电(放电时,击穿电压约为15 kV)后,表计无法读卡。主要原因是静电进入IC卡电路中后,没有静电泄放、分流保护电路,如果I/O(SW、RST、IO、CLK)引入了静电,则易造成CPU损坏,致使表计无法读卡,如图 1所示。

|

图中:SW—插卡检测信号;RST—复位信号;IO—数据信号;CLK—时钟信号;I/O—输入输出接口;VCC—电源 图 1 IC卡接口电路图 |

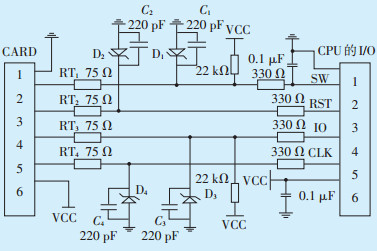

针对上述故障,在智能电能表内的IC卡电路上增加保护元件[1],如图 2所示。IC卡接口电路改进后,当静电峰值电流通过IC卡槽进入电能表内部时,热敏电阻阻值迅速增大,静电电流减小,进而保护电能表内部电路不因静电电流而损坏;当静电峰值电压进入智能电能表内部时,稳压二极管导通,将峰值电压泄放掉,进而保护电能表不因过压而损坏;与稳压二极管并联的电容还能够起到滤波的作用,提高通信数据的可靠性。

|

图中:RT1、RT2、RT3、RT4—热敏电阻;D1、D2、D3、D4—稳压二极管 图 2 改进后的IC卡接口电路 |

检测依据GB/T 17215.211—2006《交流电测量设备通用要求、试验和试验条件第11部分:测量设备》第7.5.4条;判别依据Q/NMDW-YX-005—2012 《智能电能表技术规范》第5.1.6条。

2.2.1.2 试验方法(1)电能表在工作状态下,电压线路和辅助线路通以参比电压,电流线路施加额定电流。

(2)电压线路和电流线路试验电压为4 kV,参比电压超过40 V的辅助线路,试验电压为2 kV。

(3)重复频率为5 kHz或10 kHz。

(4)将脉冲群骚扰耦合至不同试验线路,采用不同的耦合方式施加电快速脉冲干扰,监测电能表工作状态是否正常。

2.2.1.3 试验设备试验设备采用电快速瞬变脉冲群模拟器,型号为EFTN6932T,脉冲电压范围为0.2~5 kV。

2.2.2 故障及解决措施快速瞬变脉冲群抗扰度试验后,有时会发生频繁复位、显示乱码、通信失效及死机等故障。检查智能电能表内部电路发现,其控制电路的工作电压是由线性电源变换而来,由于线性电源无法产生高频干扰,因此未在电源端口加装滤波器。上述问题最有效、最直接的解决方法是采用2根高温导线双线并绕铁氧体磁环3圈,将其串联在电能表电源端口。可大幅提高智能电能表快速瞬变脉冲群抗扰度能力,顺利通过±4 kV快速瞬变脉冲群抗扰度试验。

2.3 浪涌抗扰度试验 2.3.1 试验要点 2.3.1.1 试验依据检测依据GB/T 17215.211—2006《交流电测量设备通用要求、试验和试验条件第11部分:测量设备》第7.5.6条;判别依据Q/NMDW-YX-005—2012 《智能电能表技术规范》第5.1.6条。

2.3.1.2 试验方法(1)电能表在工作状态下,电压线路和辅助线路通以参比电压,电流线路不通电流,即开路。

(2)线路端之间的试验电压为4 kV(正、负极性各5次),重复率为1次/min。

(3)以差模方式,相位角60°或240°施加浪涌干扰进行试验,监测电能表工作状态是否正常。

2.3.1.3 试验设备试验设备采用组合波雷击浪涌模拟器,型号为SPN6932T,电压范围为0.2~8 kV。

2.3.2 故障及解决措施个别型号的智能电能表在浪涌抗扰度试验后,线与地之间的元器件、绝缘介质会出现损坏,致使智能电能表工作异常。严重时还会直接击穿压敏电阻,造成电能表损坏[8]。从抑制浪涌脉冲器件角度进行分析。常见的抑制浪涌抗扰度元件主要有气体放电管、压敏电阻和硅瞬变吸收二极管(Transient Voltage Suppressor,TVS)[6]。

(1)气体放电管并联在被保护元件的两端,正常条件下处于高阻抗状态。当浪涌电压冲击电路时,电离导致气体放电管导通,浪涌电压被泄放。

(2)压敏电阻的最大优点是可以抑制瞬态电压,从而保护IC卡免受静电放电、浪涌及其他瞬态电流(如雷击)对其破坏。

(3)TVS可将浪涌电压瞬时吸收,响应速度快,能够很好地抑制浪涌电压[1]。

上述3种抑制浪涌扰度元件各有优缺点:TVS响应最快,气体放电管最慢;气体放电管抑制效果最好,TVS次之,压敏电阻最差[6]。在实际应用中,应将不同元件进行组合(如气体放电管和压敏电阻串联使用),充分发挥不同保护器件的特点,从而达到最佳的保护效果。

2.4 射频电磁场抗扰度试验 2.4.1 试验要点 2.4.1.1 试验依据检测依据GB/T 17215.211—2006《交流电测量设备通用要求、试验和试验条件第11部分:测量设备》第7.5.3条;判别依据Q/NMDW-YX-005—2012 《智能电能表技术规范》第5.1.6条。

2.4.1.2 试验方法(1)电能表在工作状态下,电压线路和辅助线路通以参比电压,电流线路施加额定电流。

(2)高频电磁场频率范围为0.08~1 GHz,试验场强为10 V/m;高频电磁场频率范围为1~2 GHz,试验场强为10 V/m或30 V/m。

(3)将工作状态下的智能电能表放置在GTEM小室中,从空间上施加高频磁场干扰,监测电能表工作状态是否正常。

2.4.1.3 试验设备试验设备见表 1。

| 表 1 智能电能表型式电磁兼容试验设备 |

部分型号的智能电能表内部电路产生的模拟信号输入输出与预期设定值偏离,导致数字电路无法正常控制,严重时会导致微处理电路程序报错、储存和读取数据出现错误。针对上述故障,提出如下解决措施。

(1)对被检测设备的外接电源电缆进行处理,即在电源电缆进入GTEM小室接口处加装电源滤波器。通过测试,该滤波器可以很好地抑制从外部进入被测设备的共模射频干扰(RFI),从而提高对外部射频干扰的抑制能力。

(2)提高被测设备内部电路的抗干扰能力,一般从模拟电路、数字电路、PCB输入/输出接口、结构与布局及接地与搭接等方面考虑[6]。通过对被测设备内部电路重新布置和设计,极大地提高了电能表的抗干扰能力。

2.5 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验 2.5.1 试验要点 2.5.1.1 试验依据检测依据GB/T 17215.211—2006《交流电测量设备通用要求、试验和试验条件第11部分:测量设备》第7.5.5条;判别依据Q/NMDW-YX-005—2012 《智能电能表技术规范》第5.1.6条。

2.5.1.2 试验方法(1)智能电能表在工作状态下,电压线路和辅助线路通以参比电压,电流线路施加额定电流。

(2)射频场频率范围为0.15~80 MHz,电压水平为10 V。

(3)将骚扰源形成的电场和磁场干扰注入通电导线中,监测智能电能表在干扰状态下是否出现紊乱,误差改变量是否在误差限值之内。

2.5.1.3 试验设备试验设备采用连续波模拟器,型号为CIT-10,频率范围为0.1~400 MHz;三相电能表检定装置(型号为KP-P3001-C/0.05级),电压范围为30~400 V,电流范围为0.1~100 A。

2.5.2 故障及解决措施部分型号的智能电能表抗干扰能力较弱,射频传导骚扰进入其内部电路后,会导致模拟信号输入输出与预期设定值偏离,数字电路异常,严重时会导致微处理电路程序报错、储存和读取数据出现错误。为有效解决射频场感应的传导骚扰抗扰度试验中的敏感性问题,可从外部连接电缆处理、提高电能表内部电路的抗扰性等方面进行改善[6]。

(1)由于电缆是射频干扰传输的主体,对被测电缆进行处理可有效减少射频干扰进入智能电能表内部,从而提高其抗干扰能力。通过测试,在电能表电源线端口处加装共模滤波器,可有效防止射频干扰进入电能表内部电路造成影响。

(2)为提高电能表内部电路的抗干扰性,可从模拟电路、数字电路、PCB输入/输出接口、结构与布局及接地与搭接等方面对被测设备内部电路重新进行布置和设计[6],有效解决射频场感应的传导骚扰抗扰度试验中的敏感性问题。

2.6 电压暂降和短时中断 2.6.1 试验要点 2.6.1.1 试验依据检测依据GB/T 17215.211—2006《交流电测量设备通用要求、试验和试验条件第11部分:测量设备》第7.1.2条;判别依据Q/NMDW-YX-005—2012 《智能电能表技术规范》第4.1.8.2条。

2.6.1.2 试验方法(1)在测试过程中,电压线路和辅助线路通以参比电压,电流线路不通电流,即开路。

(2)电压中断ΔU=100%,中断时间1 s,中断3次,中断间隔时间为50 ms。

(3)电压中断ΔU=100%,中断时间20 ms,中断1次。

(4)电压暂降ΔU=50%,暂降时间1 min,暂降1次。

(5)电压恢复后,检测智能电能表工作状态是否正常。

2.6.1.3 试验设备试验设备采用电源电压变化模拟器,型号为PFS3832T3,电压范围为1~380 V,电流范围为0.1~ 30 A。

2.6.2 故障及解决措施个别型号的智能电能表会出现接触器跳闸、电压调整器无法正常动作和逆变器无法正常工作等故障现象。针对上述故障,提出如下解决措施。

(1)采用TVS瞬态电压抑制器件不仅可以吸收过电压尖峰脉冲,还能对直流电源进行过压保护。当发生过压故障时,TVS自身被击穿,进而将电压钳位在TVS的额定击穿电压上,以确保电能表免受损坏。

(2)采用交流掉电保护处理电路[6]。当发生交流掉电时,光电三极管断开,电容器电压快速下降。继而比较器输出低电平,导致触发器动作,状态翻转,形成中断申请信号,控制机构被调准到安全状态,保存当前运行的重要数据和寄存器状态,这一系列过程就完成了掉电处理。经测试,直流开关电源输入电容较大,从检测到交流掉电至计算机不能工作有10 ms以上的时间,采用交流掉电保护处理电路,能够有效提高智能电能表的运行可靠性。

3 结束语本文根据智能电能表型式试验国家标准、电力行业标准及内蒙古电力(集团)有限责任公司企业标准中关于电磁兼容性测试的要求,对静电放电抗扰度、快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌抗扰度、射频电磁场抗扰度、射频场感应的传导骚扰抗扰度及电压暂降和短时中断等试验过程中遇到的问题进行分析,并提出相应解决措施,有效保证了智能电能表不因电磁干扰而无法正常工作,为相关电子设备的电磁兼容测试及研究提供借鉴。

| [1] |

王惠民.智能电能表电磁兼容测试及抑制技术的研究[D].济南: 济南大学, 2014.

|

| [2] |

毕志周, 曹敏. 电力系统中开展电磁兼容测试的必要性[J]. 云南电力技术, 2000, 28(2): 44-45, 20. |

| [3] |

全国电工仪器仪表标准化技术委员会.交流电测量设备通用要求、试验和试验条件第11部分: 测量设备: GB/T 17215.211-2006[S].北京: 中国标准出版社, 2006.

|

| [4] |

电力行业电测量标准化技术委员会.多功能电能表通信协议: DL/T 645-2007[S].北京: 中国电力出版社, 2007.

|

| [5] |

内蒙古电力(集团)有限责任公司.智能电能表技术规范: Q/MDW-YX-005-2012[S].呼和浩特: 内蒙古电力(集团)有限责任公司, 2012.

|

| [6] |

朱文立. 电磁兼容设计与整改对策及案例分析[M]. 北京: 电子工业出版社, 2012.

|

| [7] |

庄磊, 付真斌. 智能电能表电磁兼容检测技术研究[J]. 安全与电磁兼容, 2013(4): 41-43. DOI:10.3969/j.issn.1005-9776.2013.04.008 |

| [8] |

黄华雨. 浪涌电压干扰及其抑制[J]. 机械工程与自动化, 2010(4): 192-193. DOI:10.3969/j.issn.1672-6413.2010.04.073 |

2018, Vol. 36

2018, Vol. 36