对于半户内GIS(气体绝缘金属封闭开关设备)形式的配电装置,断路器、刀闸等一次设备本体至GIS汇控柜的控制电缆数量虽然很多,但二者之间的接口技术相对简单,且各间隔断路器、刀闸均由GIS生产厂家提供,有利于实现二次接口的标准化。只有智能控制柜与外部设备连接的接线由施工单位敷设,而这部分电缆是整站电缆设计的重点。通过选型与优化,可以减少现场敷设、接线的工作量,缩短变电站建设周期。

变电站光缆[1]多由监控设备生产厂家提供,估算光缆长度,现场敷设、熔接。这种建设模式施工周期长[2],现场熔接工作量大,一旦某一纤芯熔接错误,整根光缆其他纤芯也会受到影响,施工效率较低。因此,如何使用小型化、高密度的新型连接技术,优化光缆规格、敷设及熔接方式,降低现场施工强度、提高变电站建设效率,消除传统熔接操作带来的质量风险,保障二次设备运行可靠性是急需解决的问题。

1 预制电缆、光缆选择与设计优化以某220 kV半户内模块化GIS变电站建设为例,进行光缆、电缆设计优化。

1.1 预制电缆由于半户内变电站GIS本体至相应间隔智能控制柜的二次电缆由GIS设备生产厂家提供并敷设,因此不再考虑生产厂家提供的电缆数量,只需考虑由施工单位施工的电缆数量,主要是主变压器本体至智能控制柜的电缆数量。主变压器设在室外,主变压器本体至主变压器智能控制柜之间的信号量、控制量宜采用预制电缆传输。

主变压器本体合并单元,智能终端的电压、电流回路仍然选用端子排接线,不选用预制电缆连接。主要原因为:

(1)中性点及间隙电流互感器零序电流回路接线线芯数量很少,进行预制既不经济,还会占用主变压器智能组件柜航空插头位置。

(2)中性点及间隙电流互感器安装位置在中性点架构上,安装位置及互感器结构限制了航空插头的使用。

(3)由于电压、电流回路接线线芯数量少,接线工作量小,接线时间短。按照施工规范、施工工艺施工,完全可以保证接线质量,且在电流回路调试阶段,通过直流电阻测试也能够对接线质量进行检测。

由于该工程采用GIS配电装置,占地面积小,设备布置紧凑,电缆敷设距离较短,路径简单;主变压器布置在室外,不涉及限制航空插头结构的穿管、穿墙工作,因此,主变压器本体至主变压器智能控制柜之间的信号、控制电缆采用双端预制电缆。

经过分析,1台主变压器共需双端预制电缆5根,分别为220 kV中性点刀闸机构、110 kV中性点刀闸机构、主变压器有载调压端子箱、主变压器本体端子箱、冷却器控制箱至主变压器智能组件柜。

1.2 预制光缆 1.2.1 二次设备模块化设计方案针对GIS配电装置特点,二次系统设计采用“预制式智能控制柜+模块化二次设备小室”模块化布置方式。

全站二次设备分别布置在220 kV GIS设备室、110 kV GIS设备室、10 kV开关柜室和二次设备室。220 kV系统采用合并单元、智能终端独立装置双套配置,保护、测控装置分开配置,测控集成计量功能,二次设备按间隔布置于GIS智能控制柜内;110 kV采用保护、测控、合并单元、智能终端、计量多合一装置,按间隔布置于GIS智能控制柜内;10 kV主变压器进线间隔采用合并单元、智能终端、测控、计量四合一装置,布置于主变压器进线间隔智能控制柜。主变压器220 kV、110 kV侧过程层网络采用SV/GOOSE共网双网方式,10 kV过程层采用SV/ GOOSE单网方式传输信息。

1.2.2 预制光缆配置方案由于二次设备光缆连接均在室内,不需穿管,因此设计采用双端预制光缆或尾缆。根据二次设备配置情况,光缆、尾缆可按如下原则进行优化配置。

(1)220 kV线路、主变压器220 kV侧每个间隔预制式智能控制柜至220 kV室预制式二次组合设备可选用2根12芯预制尾缆。

220 kV母线间隔预制式智能控制柜至220 kV室预制式二次组合设备可选用2根8芯预制尾缆。

(2)110 kV线路每个间隔预制式智能控制柜至110 kV室预制式二次组合设备可选用1根8芯预制尾缆。

主变压器110 kV侧、110 kV母线每个间隔预制式智能控制柜至110 kV室预制式二次组合设备可选用2根8芯预制尾缆。

(3)主变压器保护测控屏至220 kV室、110 kV室、10 kV室预制式二次组合设备均可选用2根8芯预制光缆。

(4)10 kV室至110 kV室需用2根8芯预制光缆。

(5)主变压器室至110 kV室需用1根4芯预制光缆。

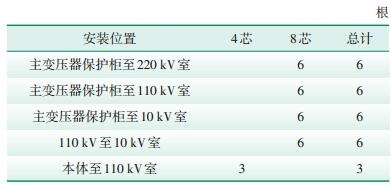

结合工程远期规划,预制光缆数量统计如表 1所示。

| 表 1 预制光缆统计表(远期规划3台主变压器) |

根据本文优化配置原则,光缆规格可以优化合并为4芯、8芯,尾缆规格可以优化为8芯、12芯。220 kV各间隔、主变压器本体保护测控、10 kV设备智能控制柜至各设备室光缆数量简化为2根,110 kV各间隔、主变压器本体智能组件至各设备室光缆数量简化为1根。经过优化整合,较通用设计减少了光缆数量及敷设施工工作量,可提高变电站建设效率。

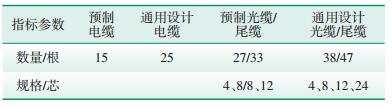

1.3 预制电缆、光缆设计优化结果预制电缆、光缆优化设计与通用设计方案经济技术指标对比结果如表 2所示。经过优化整合,本文方案较通用设计减少了电缆、光缆敷设施工量,可提高变电站建设效率。

| 表 2 预制电缆、光缆经济技术指标优化对比结果(远期规划) |

220 kV GIS由于布置在建筑物二层,二次设备室也布置在二层,考虑到电缆或光缆的传输距离、装置集成化后电缆使用量的减少所带来的空间优化及建筑物一层设备的布局影响,在GIS室内设置地面光、电缆槽盒,保证220 kV GIS屏柜与二次设备室内屏柜间不通过电缆夹层或电缆沟即可相互联通。这样可有效减少光、电缆的传输距离,提高传输可靠性。辅助通道光、电缆槽盒至主通道光、电缆槽盒敷设路径为紧贴220 kV GIS本体安装槽钢的外延敷设;主变压器保护屏至一层其余二次设备间的联络可通过槽盒贴墙由220 kV GIS室或二次设备室敷设。

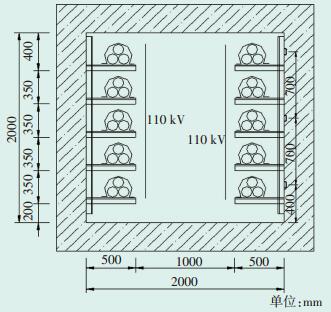

2.2 建筑物一层(0.000 m层)电气设备110 kV配电装置室一次电缆由于截面较大,规划考虑在出线侧设置电缆隧道,尺寸为2000×2000(长×深)mm,双侧布置,每侧分5层,计划每层绑扎单个间隔的进/出线电缆,便于今后运行、检修;二次线缆通道考虑使用浅埋式光、电缆槽盒,设置在智能汇控柜正前方,槽盒内的所有光、电缆可通过附近电缆沟、隧道或竖井完成与其他房间的联络。110 kV配电装置室电缆隧道及其支架布置图见图 1所示。

|

图 1 110 kV配电装置室电缆隧道及其支架布置图 |

由于10 kV配电装置室二次电缆、光缆数量较多,考虑在开关柜正面过道内设置优化型二次电缆沟,尺寸为500×800(宽×深)mm,分4层,光缆由槽盒包裹与电缆分层敷设,实现光电分离。

3 结论模块化变电站建设模式是当前智能变电站建设优选方案[3],预制光缆、电缆的使用又是模块化变电站的重要特征[4-7],本文针对某220 kV半户内GIS变电站特点,通过经济技术方案比较,提出了适用于220 kV半户内GIS变电站预制光缆、电缆的优化设计方案。

(1)通过对各种类型光缆的对比,综合该工程设计中光缆的使用条件,站内光缆统一选用多模光缆,双端预制,优化整合全站光缆为4芯、8芯,尾缆为8芯、12芯。

(2)GIS本体与智能控制柜间传输信号、控制信息的电缆采用双端预制电缆,实现即插即用。智能控制柜与TA、TV间采用电流、电压回路普通电缆连接。

(3)光缆采用槽盒敷设方式,与电缆分层,以避免遭到挤伤及磨损;优化220 kV GIS室线缆走向,采用地面光、电缆槽盒敷设方式,与二次设备室之间不通过电缆夹层或电缆沟即可进行联络,且220 kV保护分区敷设,这样能有效进行管理,且布线清晰,方便运行检修。

(4)建筑物一层采用优化型电缆沟,浅埋式光、电缆槽盒及电缆隧道混合布置方式,取消了智能变电站采用电缆夹层的常规设计理念,优化了全站技术经济指标,有利于光、电缆的敷设。

| [1] | 况骄庭, 徐建国, 陈晴, 等. 智能变电站线缆敷设设计优化[J]. 电力建设, 2012, 33(5): 41–44. |

| [2] | 李敬如, 宋璇坤, 张祥龙, 等. 智能变电站一、二次设备集成技术[J]. 电力建设, 2013(6): 16–21. |

| [3] | 李艳丽, 束娜, 韩本帅. 智能变电站光缆选型及敷设研究[J]. 水电能源科学, 2012, 30(3): 167–169. |

| [4] | 韩本帅, 任万荣, 肖立恒. 智能变电站光缆联接方式优化研究[J]. 电工技术, 2013(2): 16–17. |

| [5] | 唐宝锋, 陈明, 林榕, 等. 智能变电站二次光缆优化设计[J]. 河北电力技术, 2016, 35(3): 4–10. |

| [6] | 王拓. 单端电缆供电线路故障类型判断及保护选择性的研究[J]. 电力大数据, 2017, 20(12): 21–23. |

| [7] | 周高, 杜金华, 齐振华. 浅谈OPGW光缆的验收与施工[J]. 内蒙古电力技术, 2006, 24(增刊3): 35–38. |

2018, Vol. 36

2018, Vol. 36