黄河万家寨水电站位于黄河北干流托克托至龙口河段峡谷内,左岸隶属山西省偏关县,右岸隶属内蒙古自治区准格尔旗。水库总库容8.96×108 m3,调节库容4.45×108 m3,枢纽年水量1.4×109 m3,坝后式地面厂房。电站装机6台,单机额定容量180 MW,总容量1080 MW,年发电量2.75 GWh。1998年12月第1台机组并网发电,2000年6台机组全部投产发电。

万家寨水电站技术供水清水循环控制系统(以下简称技术供水系统)的主要作用是对工作过程中产生热量的发电机组各运行部分进行冷却降温,该系统主要包括控制系统及外围供水管道、滤水器及各种阀门。

控制系统硬件经过15 a的生产运行,暴露出很多问题:人机界面不友好;软件程序功能已不能满足现阶段电站的日常生产需求;产品运行时间过长,硬件故障频发,且随着电子产品更新换代速度的加快,备品备件难以采购,对控制系统的维护造成很大困难,严重影响发电机组的运行可靠性。因此,2016年对万家寨技术供水清水循环控制系统进行了更新改造。

1 技术供水系统介绍 1.1 供水方式水轮机、发电机、变压器在运行过程中,由于摩擦、振动或电流、电阻的影响,其运行部件会持续产生热量,导致设备温度上升。为了保证设备的可靠运行,在不同时期采用不同的供水方式对水导瓦、上导瓦、推力瓦、发电机定子、主轴密封、主变压器等运行设备降温冷却。

万家寨水电站采用了“蓄清排浑”方式,每年10月初至翌年4月末为水库蓄水期,5月初至7月末为水库供水期。库水较清,仅7月、10月过机平均含沙量为4.0~5.0 kg/m3,其余月份为0.05~1.7 kg/m3,该期间称为非汛期。每年8月、9月为排沙期,水库从防洪限制水位966.00 m下降到957.00~952.00 m,做日调节运行,机组过机平均含沙量为8~12 kg/m3,该期间称为汛期。因运行设备在不同时期对冷却水泥沙含量要求不同,所以技术供水的供水方式也会不同[1]。

在非汛期,机组各冷却水供水、主变压器冷却器冷却水供水采用以蜗壳取水为主,坝前取水为备用的自流供水方式;主轴密封冷却水采用以坝顶水池取水为主,坝前取水为备用的供水方式。

在汛期,机组各冷却水供水采用水泵自循环方式供水,热交换器坝前取水为备用的供水方式;主变压器冷却水供水采用以坝前取水为主,蜗壳取水为备用的供水方式;主轴密封冷却水供水采用以坝顶水池取水为主,水泵供水为备用的供水方式。

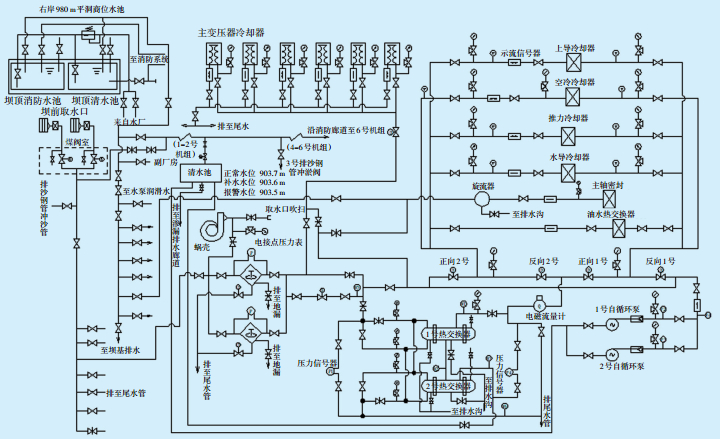

万家寨水电站技术供水系统图如图 1所示。

|

图 1 万家寨水电站技术供水系统图 |

控制系统以PLC(可编程逻辑控制器)为基础,包含PLC、电气二次回路及外围自动化元器件,由PLC通过电气二次回路控制自动化元器件。PLC主机采用莫迪康PC-A984-145控制器,并使用配套的I/O接口、模拟量接口板件,组成控制系统的核心部分。二次回路主要由继电器、启停控制按钮、软启动器、指示灯、切换把手等构成,起到传输信号及辅助控制外围自动化元器件的作用。外围自动化元器件主要包含压差监视器、水压力监视器、传感器、示流信号器及各类蝶阀、电动阀门等,起到上送信号及控制水流的作用。

1.3 信号传输控制系统通过硬接线与监控系统进行信号传输,包括上送监控系统的开关量信号以及监控系统的指令下发,不具备485串口通信功能。

1.4 存在的问题由于控制系统属于早期产品,柜内电源部分设计不合理,阀组部分控制不够人性化,泵的运行监视不到位,CPU(中央处理器)没有建立与监控系统的串口通信,控制面板只有报警信号灯、状态指示灯、蝶阀控制按钮及轮换方式把手。控制柜内很多设备已停产,当柜内设备发生损坏时,无法更换原型号产品,只能寻找替代产品,且需要反复试验其可靠性,如PLC发生故障时,只能临时采用手动运行方式。柜内无触摸屏,人机界面不友好,当系统发生故障时,无法直观地观察具体测点的状态,需用专用笔记本电脑连接PLC进行故障查询处理。外围部分管道无压力监视及报警,无示流信号及温度监视,缺少相应的自动化元器件。从整体上来讲,无论硬件或是软件,都已老旧落后,不利于检修人员的设备维护及运行人员的监盘工作,亟待改进。

当机组开机、停机时,技术供水系统不具备控制换向阀、总阀启停的功能,需要依靠监控系统[2],且万家寨水电站运行初期,水库未实施排沙、冲沙运行,汛期机组技术供水含沙量较少,未达到技术供水系统启用条件,机组技术供水采用单元自留供水方式运行,供水程序中没有顺控流程,无法在汛期实现自动化功能。之后万家寨水库逐步达到设计淤积平衡状态,年度水库排沙、冲沙运行转为常态,汛期低水位排沙运行时段机组技术供水含沙量逐渐增大,汛期机组技术供水应按照设计运行条件启用清水循环系统,因此顺控流程需要完善[3]。

2 控制系统改造 2.1 改造目的本次改造目的是实现技术供水系统的全自动化运行,改造后的系统采用PLC作为中心部件控制外围自动化元器件,根据实时的开关量、模拟量输入信号判断系统的运行状态,并根据已设定好的逻辑程序输出相应信号,提高整个系统的自动化控制水平[4]。

2.2 改造实施根据现场实际情况制订了施工方案,在施工过程中,严格按照方案执行。

系统改造时,先拆除旧控制盘柜,所有二次电缆做好绝缘防护,并根据改造后的系统要实现所有元器件均能满足自动化控制的要求,完成相应的配套工作,如敷设控制电缆,安装新的自动化元器件,更换不具备自动化功能的元器件,包括温度变送器、压差变送器、出口压力变送器、雷达水位计、电动补水阀等。

控制盘柜及自动化元器件安装完毕后,进行二次回路接线工作,之后对整个控制系统进行送电调试,根据要求修改顺控逻辑程序,并试验整个控制系统,使其满足运行要求。

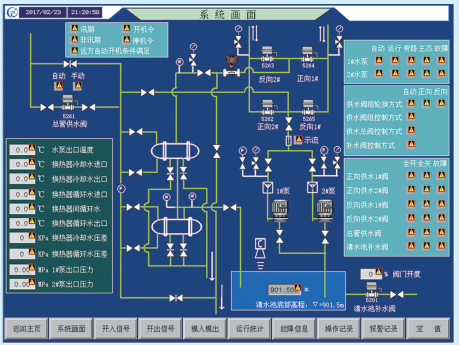

2.2.1 技术供水系统控制柜系统采用以莫迪康TSX-P57-4634M型CPU为基础的PLC控制系统,配套4块32通道开入量模块,3块32(16)通道开出量模块,3块8位模入模出量模块及1块电源模块。CPU具有485串口通信功能,实时传输控制系统中各类数据。新增人机界面,如图 2所示。

|

图 2 万家寨水电站技术供水系统改造后人机界面 |

柜内控制电源全部采用DC 24 V双电源冗余配置,无扰动自动切换。1路取自Ⅰ段或Ⅱ段动力电源,经AC/DC变换成24 V电源;另1路电源取自DC 220 V经DC/DC变换为24 V电源,确保动力电源全失后PLC的可靠报警和状态监视。

人机界面采用触摸可控式结构,各测点、报警信息分页陈列,通过通信电缆与PLC系统进行实时数据交换。主画面直观、清晰,可实时监视各水泵的运行工况,各监视装置的温度、压差,供水阀组的运行方式,清水池的水位及管道内水流向;还可实时查询开入信号、开出信号、模入模出信号的状况,查看水泵的运行时间、次数统计,供水时间统计及不同方式下的供水统计,各阀组、切换把手的操作记录及设备的报警记录等。

2.2.2 自动化元器件新安装部分自动化元器件,并更换部分自动化程度不高或性能不好的元器件。新安装的自动化元器件包括循环水、冷却水温度变送器各3只,循环水压差、冷却水压差变送器各1只,水泵出口压力变送器1只,清水池雷达水位计1只,电动补水阀1只。新敷设控制柜与自动化元器件的连接电缆。提高了系统的自动化运行程度。

2.2.3 顺控流程修改监控系统中相应的顺控流程,监控系统不再直接控制技术供水系统中的换向阀和总阀,而是直接下发技术供水开机令和停机令,由技术供水系统在接收到开、停机令后自动控制阀组启停。

增加汛期清水池补水顺控流程,使技术供水系统在汛期方式下,可以远程进行技术供水的取水方式切换并自动完成补水。

3 技术供水系统试验控制柜及各自动化元器件安装完毕后,进行送电调试工作,设备调试分为静态调试和动态调试。

静态调试主要验证电气二次回路中各测点能否正确上送信号至PLC系统并反馈至人机界面。如手动控制自动化元器件,观察其动作信号能否正常反馈至PLC系统,人机界面中对应的测点动作是否准确。

动态调试主要验证PLC中各逻辑程序的执行情况及正确性,即模拟不同工况下技术供水系统的相关元器件的动作、报警信息、流程执行是否正确。如在自动、非汛期方式下,换向阀的自动轮换顺序是否正确;阀组开、关的时间超时是否会报警,流程是否会退出;开机令复归后,换向阀组、总阀能否自动关闭等。

经试验,发现控制柜内电气回路正常,触摸屏测点反馈及命令下发无误,PLC逻辑程序正确,外围自动化元器件动作可靠,验证了电气回路、PLC程序的正确性。

4 改造效果2016年4月至2017年10月,万家寨水电站进行了厂内技术供水系统改造,改造后系统运行稳定可靠。

4.1 技术提升控制系统改造后,技术供水系统硬件、软件都得到了技术提升,手动操作阀组全部更换为电动阀组,实现了自动化控制;增加了直观、可控的触摸屏人机界面,各阀组状态、水流方向、水温、各开关量测点、报警信息等实时可见;增加了部分自动化元器件,提高了系统的自动化程度;完善了软件的顺控流程,使系统在任意供水方式下均可实现自动化控制。

4.2 经济效益此次改造中,本着“择优遴选”的原则,选用质量、性能均优的控制部分元器件及自动化元器件。改造前,每年技术供水系统自动化元器件的维护及更新费用约需20余万元。改造后,设备运行良好,未出现硬件设备损坏问题,节省了维护及更新元器件产生的人力、物力等。

4.3 工作效率改造后,元器件质量、性能均优,无硬件故障发生,大大减少了维护人员的工作量。所有元器件均具备自动化功能,不需要运行人员手动操作,减少了运行人员的操作时间及操作步骤,操作流程得到优化,流程执行迅速、合理,系统进入工作的时间大幅缩短,工作效率大幅提高。

5 结语万家寨水电站技术供水系统由于各元器件的备品备件基本都已停产,市场上无法采购;且人机界面不友好,控制面板上的缺陷指示灯定义为综合故障,无法直观判断问题所在,处理缺陷时需携带专用笔记本电脑进行联机检查,对此,进行了系统改造。改造后,系统运行良好,查询、操作方便快捷,发生故障可实时显示,缩短了故障处理时间,可保证快速恢复供水系统正常运行[5]。

| [1] | 王学忠. 大峡水电站技术供水系统技术改造[J]. 电网与清洁能源, 2010, 26(6): 81–84. |

| [2] | 赵军明, 刘平湖, 郝辰昀. 黄河万家寨水电站计算机监控系统改造[J]. 内蒙古电力技术, 2015, 33(2): 61–64. |

| [3] | 张铁城, 张瑜, 王炜. 丹江电厂4号机组技术供水系统改造[J]. 建筑工程, 2010(4): 204–205. |

| [4] | 孙广春, 李志咏, 谢军. 基于CIM模型的水电大数据分析平台建设[J]. 电力大数据, 2017, 20(12): 27–29. |

| [5] | 杨学福. 南令电站技术供水系统改造[J]. 广东科技, 2013(16): 106–107. DOI:10.3969/j.issn.1006-5423.2013.16.063 |

2018, Vol. 36

2018, Vol. 36