2017年6月,某500 kV输电线路发生JLB20A--80铝包钢架空地线断线跳闸事故,严重影响电网安全运行。架空地线是输电线路的主要组成部分,其中铝包钢绞线以其优良的强度和导电性能在特高压输电线路上得到广泛应用。架空地线发生断股现象较为普遍,而整根铝包钢地线断裂的情况极为少见,因此有必要分析其断裂原因[1-3]。本次事故处理时采用将悬垂串更换为耐张串的抢修方法,较传统更换受损地线的方法更快速、高效、安全,可为以后线路运维抢修提供借鉴。

1 故障概况 1.1 故障概述某单回500 kV线路48号—49号杆塔右侧地线断线,脱落的地线横挂在中相和左相导线上。故障区段绝缘架空地线型号为JLB20A-80,档距440 m,于2009年投运。断线点位于49号线夹出口处,如图 1所示。49号塔为单回路直线杆塔,导线呈三角形排列,避雷线保护角为5°,故障杆塔的绕击耐雷水平为16.41 kA,反击耐雷水平大于125 kA,跳闸杆塔接地电阻为5 Ω。

|

图 1 地线断线点照片 |

故障发生时该地区为雷雨大风天气,经雷电定位系统查询,故障时刻前后2 min,线路通道(线路两侧)2 km内有12处雷电活动记录,最大落雷电流为22.7 kA,最小电流-4.9 kA。

同时根据气象部门监测,事故发生时该地区存在强雷暴天气,气温25 ℃左右,与故障点相距9 km的监测站监测到最大风速为30.7 m/s,故障现场发现大量树木倒伏、折断,部分折断树木较粗,现场风力极大。

2 故障原因分析 2.1 宏观检查对地线结构、股数、直径、截面等进行测量计算,均符合设计及产品技术要求。观察地线断口十分光滑,单线断口径向呈斜尖面,有明显的缩颈现象,为典型的高温状态下熔断的断口。断口附近存在数处表面磨损,其表面铝层已消失,地线绝缘子间隙有放电痕迹,地线横担有放电闪络痕迹。地线断口及地线横担放电痕迹如图 2、图 3所示。

|

图 2 地线断口照片 |

|

图 3 地线横担放电痕迹 |

根据故障时刻线路电压、电流波形分析,地线断线故障及保护动作过程为首先出现中相单相接地故障跳闸,在其重合闸之前,右相又发生单相接地故障,三相跳闸。随后强送失败,中相、左相均出现故障电流,并有零序电流存在,右相无故障电流,为中相、左相短路接地故障。

可知右侧地线在掉落过程中先后与中相、右相接近,造成放电跳闸。在地线掉落过程中,受到现场大风作用,最终落于中相、左相,造成强送失败。现场树木植被的倒伏方向与地线运动方向一致。

2.3 试验分析清洗断口后进行扫描电子显微镜检查以及能谱分析,断口的大部分区域均未发现异常,其成分为高温下形成的氧化物,但在断口边缘处,发现有S元素存在,证明断裂的地线存在腐蚀情况。

对断股处的单股铝包钢绞线进行成分、组织与力学性能测试。测试结果表明,送检材料属优质碳素结构钢(外层为铝),具有相同的显微组织特征,拉伸和扭转力学特性均符合GB/T 1179—2017《圆线同心绞架空导线》标准要求[4]。排除了由于产品自身质量造成断线的原因。

综上所述,地线断裂处位于线夹出口,在风振作用下容易导致应力集中,造成地线子线之间的磨损,磨损内部逐渐发生腐蚀,电阻增大。在强雷电活动频繁且大风气象条件下,雷电直击49号杆塔右侧地线,右侧地线(带绝缘间隙)与地线横担间闪络放电,雷击形成的强雷电流造成右侧地线线股熔断,同时受大风荷载影响,整根右地线断落至线路左侧[5-8]。

3 故障处理 3.1 传统处理方法传统处理方法为“挑担对接”法,即更换悬垂线夹前后5 m(共10 m)地线(如档距内已有接续管则需将导线更换至原接续管处),增加2只接续管。施工时需将地线降至下方导线上进行对接,施工过程较复杂,施工风险较大[9-10]。

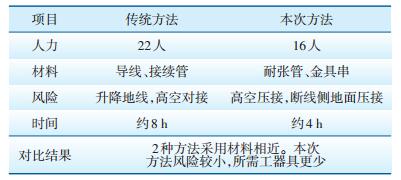

3.2 本次处理方法为使线路快速恢复送电,本次未采用传统处理方法,而采用将断线点悬垂串改为耐张串的处理方法。耐张串示意图如图 4所示。为方便修复后微调张力,可在联板与耐张线夹之间增加PT调整板。若断线点位置超过联板长度,可更换断线侧部分地线。

|

图 4 耐张串示意图 |

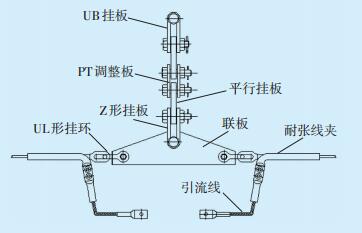

与传统处理方法相比,该方法施工程序简单、快捷,其优劣对比如表 1所示。

| 表 1 传统处理方法与本次处理方法优劣对比 |

本次地线断落原因为大风作用下受雷击而高温熔断。运用将悬垂串改为耐张串的方式进行快速修复,施工工序简单,提高了施工效率和施工安全性,缩短线路停电时间,经济效益明显。

今后运维检修工作中应加强对地线线夹出口处的宏观检查,仔细检查有无地线磨损、腐蚀情况。尤其是雷击、大风天气后应对地线线夹出口处进行检查,检查有无地线断股、表面起皮现象。必要时可在地线悬垂线夹处增加护线条或悬垂线夹两侧增加引流线[11]。

| [1] | 汪立锋, 陈庆吟, 蔡新华, 等. ±800 kV架空地线断股分析研究[J]. 浙江电力, 2017, 36(1): 11–13. |

| [2] | 宁淼福, 陈岳. 500 kV架空地线断股原因分析及对策[J]. 广西电力, 2010, 33(1): 33–35. |

| [3] | 高艳丰, 黄晓胤, 闫红艳, 等. 输电线路雷击故障的综合识别研究[J]. 广东电力, 2016, 29(3): 93–98. |

| [4] | 全国裸电线标准化技术委员会. 圆线同心绞架空导线: GB/T 1179-2017[S]. 北京: 中国标准出版社, 2017. |

| [5] | 袁震, 杨黎明, 彭凌. 一起500 kV直线小转角塔架空地线断股原因分析及对策[J]. 广西电力, 2016, 39(1): 24–27. |

| [6] | 周学明, 李健, 朱昌成, 等. 输电线路架空地线断线原因分析及其防范措施[J]. 湖北电力, 2016, 40(1): 11–14. |

| [7] | 吴正树. 500 kV平来线架空地线雷击断股分析[J]. 广西电力, 2010, 33(5): 60–61. |

| [8] | 李行志. 500 kV架空地线断股原因及剩余强度分析[J]. 广西电力, 2015, 38(3): 39–40. |

| [9] | 吴建军, 李玉宝, 段文运, 等. 500 kV线路架空避雷线雷击损伤后抢修维护方法[J]. 中国电力, 2009, 42(5): 64–67. |

| [10] | 朱镜. 南方联营电网500 kV线路绝缘架空地线故障分析[J]. 广东电力, 1996, 9(4): 40, 26. |

| [11] | 焦永升. 110 kV架空地线脱落原因分析[J]. 内蒙古电力技术, 2011, 29(6): 119–120. |

2018, Vol. 36

2018, Vol. 36