近年来,我国“三北”地区风能、太阳能等清洁能源装机容量迅速增加,但是受用电负荷容量及输电通道等因素的限制,出现大面积弃风、弃光现象[1]。为此,国家发改委、国家能源局出台一系列政策,目的是保证清洁能源的大规模并网消纳,降低“三北”地区的弃风、弃光率。然而由于风能、太阳能发电的间歇性、波动性、随机性等特点,在抽水蓄能和燃气机组等调峰机组尚未配备完善的情况下,新能源的大规模并网势必加剧电网调峰能力与用电需求之间的供需矛盾,对电网调峰能力提出了更高的要求[2]。考虑到我国的能源装机结构,国家发改委、国家能源局要求常规燃煤火电机组参与电网调峰,提升我国火电机组的运行灵活性。

在此形势下,国内部分燃煤电厂根据机组特点进行相关的试验和改造工作,主要是在50%额定负荷工况下对机组进行深度调峰试验和相应的改造,但对30%额定负荷下机组实际运行状况的研究较少。本文以内蒙古京宁热电有限责任公司(以下简称京宁热电)350 MW超临界机组为试验对象,通过燃烧优化调整,实现机组在30%额定负荷下不投油的稳定运行,为其他燃煤机组提供技术参考。

1 设备概况内蒙古京宁热电1号350 MW超临界机组锅炉为北京B & W公司按照美国B & W公司SWUP(Spiral Wound Universal Pressure)锅炉技术标准设计的超临界SWUP锅炉,超临界参数、螺旋炉膛、一次中间再热、平衡通风、固态排渣、全钢构架、紧身封闭、Π型布置。锅炉设有无循环泵的内置式启动系统,以锡林郭勒盟神华胜利煤田的褐煤(混煤)为设计煤种,当地煤为校核煤种。锅炉制粉系统采用中速磨煤机正压冷一次风直吹式方式,前后墙对冲燃烧,配置B & W公司生产的HALF-PAX燃烧器及低NOx燃烧器喷口。锅炉尾部分烟道设置,通过烟气调温挡板对再热器出口汽温进行调节。锅炉尾部竖井下设置2台三分仓回转式空气预热器,尾部烟道配有SCR脱硝装置。

2 深度调峰运行优化调整基于1号机组自身的运行特性,在不增加外部系统和设备情况下进行深度调峰试验,以实现机组低负荷下的稳定运行。主要通过优化磨煤机运行方式、提高煤粉细度、调节磨煤机出口温度、控制一次风粉均匀性、调节燃烧器湍流强度、优化单个燃烧器内外二次风的风量比、控制减温水量等手段挖掘机组的深度调峰潜能。

2.1 制粉系统及送粉系统优化调整 2.1.1 磨煤机组合方式优化1号机组现配备6台MPS200HP-Ⅱ型中速辊式磨煤机,每台磨煤机对应锅炉一层(4只)旋流燃烧器,每台锅炉共24只燃烧器,分3层布置在锅炉前、后墙,每层前、后排各4只燃烧器。根据设备的设计说明,在30%额定负荷下,建议投运2台磨煤机、8台燃烧器。在实际运行中,为了保证机组的安全稳定性,防止磨煤机突然跳闸而引发安全问题,根据105 MW(30%额定负荷)负荷工况下的燃煤量,保留3台磨煤机运行。

机组在低负荷时,不同的磨煤机及燃烧器组合投运方式会对燃烧稳定性、主蒸汽参数及排烟温度产生影响,投运下层燃烧器有利于提高煤粉气流的稳燃特性,抑制金属管壁超温;投运上层燃烧器有利于抬高炉膛火焰中心,提高SCR反应器入口烟气温度[3]。因此,在优先保证燃烧器稳燃条件下,选择投运前墙A层、前墙B层、后墙D层3层燃烧器。考虑到低负荷下给煤量降低,单台磨煤机磨盘上煤层可能无法保持均匀、容易发生振动,在低负荷运行调峰期间,采用褐煤与烟煤掺烧方式,一方面可通过增加燃煤量保证磨煤机运行的安全性,另一方面可改善煤粉气流的着火特性。

2.1.2 提高煤粉细度根据文献[4],煤粉颗粒越小,相同给煤量下煤粉颗粒数量越多,煤粉气流整体表面积越大,吸热量也越多;随着煤粉颗粒变小,煤粉颗粒自身的热容量减少,使煤粉气流的黑度增大、升温速率及挥发分析出速率增大,有利于煤粉的快速着火和稳定燃烧。但是,随着煤粉细度的提高,磨煤机耗电率也随之增大。

6台MPS200HP-Ⅱ型中速辊式磨煤机配有静态分离器,在一次风量和煤质基本稳定的条件下,煤粉细度与静态分离器叶片开度有直接关系。因此,在低负荷调峰试验过程中,通过静态分离器的叶片操纵装置调整叶片开度,可实现对煤粉细度的优化调整。

2.1.3 提高磨煤机出口风粉混合温度根据文献[5],提高磨煤机出口风粉混合温度、降低磨煤机入口一次风量,均有利于降低煤粉气流着火所需的热量(以下简称着火热)。为了保证磨煤机的干燥出力,同时降低煤粉气流的着火热,在试验过程中对磨煤机入口一次风量及磨煤机出口温度进行优化调整。其中,一次风量由热风控制挡板调整,磨煤机出口温度由冷风控制挡板调整。

2.1.4 调整一次风压,控制一次风速根据磨煤机的运行要求,进入每台磨煤机的一次风量应根据给煤量进行调节。在低负荷运行过程中,随着给煤量的降低,一次风量也随之降低,导致煤粉在煤粉管道内及燃烧器喷口的一次风速降低。在煤粉管道内当一次风速低于18 m/s时,煤粉会在管道中沉积,造成堵管。但一次风量过大会造成煤粉气流燃烧不稳定,飞灰中含碳量增加。因此,在低负荷试验过程中,在保证不发生堵管的前提下调整一次风压,以降低磨煤机通风量。

一次风粉混合物从磨煤机通过煤粉管道输送至对应的燃烧器。由于从磨煤机出口至燃烧器入口的煤粉管道长度及弯头数量、角度都不同,所以每根管道的阻力也不相同,造成每只燃烧器的一次风粉量不平衡。在试验过程中,通过调节节流装置对各管道的阻力进行调平,使各煤粉管道的一次风量和煤粉浓度基本保持均匀。

2.2 燃烧器稳燃优化调整1号机组采用HALF-PAX型低NOx双调风旋流燃烧器,该燃烧器在弯头区域布置了偏心异径管,使得煤粉气流在进入燃烧器前即实现了一次浓缩分离。由于离心力的作用,一次风粉气流中50%的一次风和10%~15%的煤粉被分离出来,通过乏气送粉管道输送至乏气燃烧器喷口,进入炉膛燃烧;剩余的一次风携带85%~90%的煤粉经煤粉燃烧器一次风喷口喷入炉内燃烧。随着煤粉体积分数的提高,其单位体积内释放的挥发分增多,辐射吸热量增加,火焰传播速度增大,有利于煤粉气流的着火与稳定燃烧。

在低负荷试验过程中,通过调整燃烧器内部的轴向倒流叶片角度来改变燃烧器内二次风及外二次风的旋转强度,进而增加炉膛高温烟气的卷吸量,强化对流换热;通过调整内二次风通道入口端小调风盘的开度来调节进入内二次风通道的风量,进而改变低负荷下单个燃烧器内二次风和外二次风的比例,优化炉内燃烧。

2.3 主蒸汽参数优化调整机组在低负荷下运行时,很有可能造成汽压降低、水动力不足,进而导致水冷壁及屏式过热器等受热面超温、主蒸汽和再热蒸汽温度失调、汽水管路中的氧化皮加剧生成和剥落等问题[6]。同时,在低负荷运行工况下,由于水冷壁各循环回路汽水比例分配偏差过大使循环速度偏差增大,造成水循环停滞或倒流的可能性增大。特别是超临界机组,在湿态到干态的转化点附近运行时,极易造成机组的管壁超温。

针对以上问题,本次试验中主要通过调节给水量和减温水量、控制烟气挡板等手段进行优化调整,以控制主蒸汽温度热偏差。同时,在试验过程中还对低负荷下的螺旋管水冷壁出口、引出管、连接管等壁温进行监测,以保证设备的安全运行。

3 试验结果分析 3.1 燃烧优化调整试验结果采取以上优化调整措施后,机组在低负荷下的稳燃性能得到明显改善。试验结果表明,在燃用褐煤和烟煤混煤的条件下,机组最低不投油稳燃负荷为105 MW,比设计保证值低17 MW。

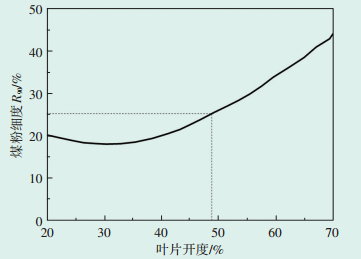

(1)在降负荷运行过程中,根据前期静态分离器挡板特性试验结果(如图 1所示),当机组在30%额定负荷工况下运行时,可将叶片开度控制在48%左右,此时煤粉细度R90由原来的30%变为25%,相应的煤粉气流的着火稳定性也有所提高。但是这种调节方式存在可调性差、煤粉细度不均匀等缺点,不利于调峰工况下的长期运行,因此可考虑将静态分离器改为动态分离器,以提高煤粉细度及均匀性。

|

图 1 煤粉细度随叶片开度的变化曲线 |

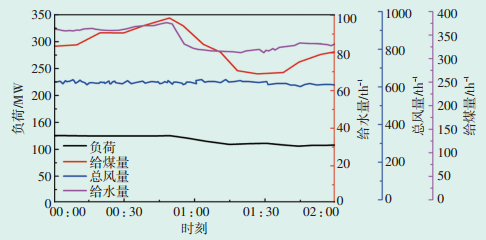

(2)当机组负荷在30%~35%额定负荷波动时,给煤量在76~92 t/h波动;相应的给水量也随给煤量的变化而波动,基本控制在315~385 t/h(见图 2)。相比之下,总风量随负荷及给煤量的波动变化较缓,在低负荷运行期间,总风量基本维持在626~656 t/h。考虑到磨煤机最小出力为18 t/h,因此在试验过程中A、B、D 3台磨煤机出力均维持在20 t/h以上,以保证磨煤机的运行安全。

|

图 2 30%额定负荷下给煤量、总风量及给水量变化曲线 |

(3)根据DL/T 5145—2012《火力发电厂制粉系统设计计算技术规定》,A磨煤机(褐煤)和D磨煤机(褐煤)出口风粉混合温度不能超过65 ℃,B磨煤机(烟煤)出口风粉混合温度不能超过90 ℃[7]。

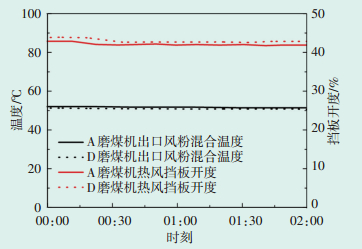

在30%额定负荷工况下运行,由于A磨煤机和D磨煤机纯烧褐煤,为了保证磨煤机的干燥出力,将磨煤机入口冷风挡板开度调为0%,此时热一次风风温基本稳定在298 ℃左右。如图 3所示,经过优化调整,A磨煤机和D磨煤机入口热风挡板开度基本控制在42.9%左右,此时一次风量基本维持在103 t/h左右,磨煤机出口风粉混合温度也基本保持不变,约为51 ℃。

|

图 3 A磨煤机和D磨煤机出口温度随挡板开度变化曲线 |

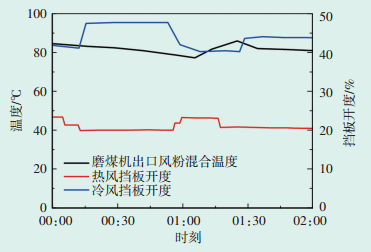

(4)由于B磨煤机纯烧烟煤,在30%额定负荷工况下运行,冷风挡板开度随热风挡板开度变化有一定的波动性,其入口混合风温约172 ℃,一次风量约69 t/h,磨煤机出口风粉混合温度在80.8~84.6 ℃波动(见图 4)。参考DL/T 5145—2012标准,磨煤机出口风粉混合温度还有一定的提升空间,但是对于褐煤来说,低负荷下一次风热风温度已经不能满足干燥要求(冷风挡板开度为0%),因此可考虑采取其他措施提高热风温度,进一步提高低负荷下的一次风热风温度,降低煤粉气流的着火热。

|

图 4 B磨煤机出口风粉混合温度随挡板开度变化趋势 |

除此之外,在30%额定负荷工况试验过程中,将A磨煤机和D磨煤机入口一次风压控制在4.6 kPa左右,磨煤机出口风压控制在2 kPa左右。将A磨煤机和D磨煤机出口各煤粉管道的煤粉流速分别控制在19.88 m/s和20.19 m/s左右;B磨煤机入口一次风压控制在3.2 kPa左右,出口风压控制在1.1 kPa左右,B磨煤机出口各煤粉管道的煤粉流速控制在18.92 m/s左右,保证一次风量偏差在5%~10%,煤粉浓度偏差在10%以下。同时,通过调整小调风盘的开度来调节单个燃烧器内、外二次风的风量比。

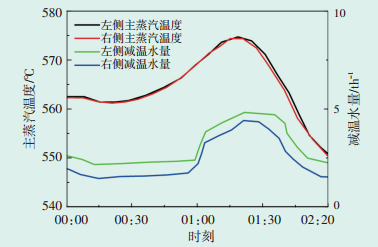

3.2 主蒸汽参数优化调整试验结果低负荷调峰试验过程中,通过调节给水量和减温水量、控制烟气挡板等手段对主蒸汽参数进行优化调整,当机组负荷在30%~35%额定负荷波动时,主蒸汽温度、减温水量的变化见图 5。从图 5中可以看出,随着负荷的波动,通过对减温水量的调节及布置在尾部竖井烟道底部的烟气调温挡板调节,过热器出口左右两侧主蒸汽温度偏差不大,整体保持平稳。与主蒸汽温度的控制设定值相比,左侧主汽温度控制偏差为±20 ℃,右侧主汽温度控制偏差为± 20 ℃。相应的,左侧减温水量及右侧减温水量变化趋势相似,基本维持在5 t/h以下。主汽温度整体偏差不大,这主要是通过建立减温水—主汽温度、负荷—主汽温度数学模型,可有效预测主汽温度下一时刻变化趋势,对主汽温度进行实时监控并及时调整,解决了主汽温度调节存在的延时大、惯性大的问题。

|

图 5 主蒸汽参数及减温水量变化曲线 |

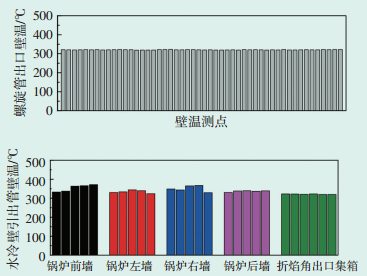

试验过程中还对30%额定负荷下的螺旋管水冷壁出口管、引出管的壁温进行监测,结果见图 6。锅炉前墙水冷壁引出管和右墙水冷壁引出管出口工质温差较大,但在30%额定负荷下各管壁温度均处于许用温度范围内,未发生超温现象,锅炉水循环运行安全可靠。

|

图 6 30%额定负荷下水冷壁壁温测点温度柱状图 |

根据SCR催化剂的设计性能,1号机组SCR脱硝系统的最低运行温度为310 ℃。根据文献[8],随着机组负荷的降低,SCR反应器入口烟气温度随之降低。为了保证SCR脱硝系统的正常投运,目前常用的提升烟气温度的措施主要有设置烟气旁路、给水旁路、0号高压加热器,热水再循环、省煤器分级、烟道补燃等[9-10]。

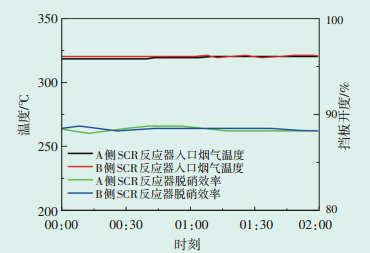

本次低负荷试验过程中,当机组负荷降至30% ~35%额定负荷时,在未采取任何宽负荷脱硝措施的情况下,SCR反应器入口烟气温度的变化如图 7所示。从图 7可以看出,机组在30%~35%额定负荷工况下运行时,SCR反应器入口烟气温度仍然维持在318.5~321.3 ℃,满足脱硝系统的正常投运;SCR反应器入口NOx质量浓度(折算后)为318.3~366.6 mg/m3,SCR脱硝系统的脱硝效率高达88%;SCR反应器出口NOx质量浓度(折算后)低于50 mg/m3,满足国家超低排放要求。

|

图 7 SCR反应器入口烟气温度及脱硝效率变化曲线 |

内蒙古京宁热电350 MW超临界机组优化调整试验后,实现了机组在30%额定负荷下不投油的稳定运行,且保证了SCR脱硝系统的正常投运。本次低负荷运行试验可为国内各燃煤火电机组在灵活性改造及低负荷运行优化调整提供技术参考。

| [1] | 周强, 汪宁渤, 冉亮, 等. 中国新能源弃风弃光原因分析及前景探究[J]. 中国电力, 2016, 49(9): 7–12. DOI:10.11930/j.issn.1004-9649.2016.09.007.06 |

| [2] | 张宁, 周天睿, 段长刚, 等. 大规模风电场接入对电力系统调峰的影响[J]. 电网技术, 2010, 34(1): 152–158. |

| [3] | 夏季, 彭鹏, 华志刚, 等. 燃煤电厂分磨掺烧方式下磨煤机组合优化模型及应用[J]. 中国电机工程学报, 2011, 31(29): 1–8. |

| [4] | 姜秀民, 杨海平, 刘辉, 等. 粉煤颗粒粒度对燃烧特性影响热分析[J]. 中国电机工程学报, 2002, 22(12): 142–145. DOI:10.3321/j.issn:0258-8013.2002.12.029 |

| [5] | 章良利, 沈利, 陶军, 等. 中速磨煤机出口温度提高的安全性评估及对锅炉运行的影响[J]. 中国电力, 2016, 49(8): 181–184. DOI:10.11930/j.issn.1004-9649.2016.08.181.04 |

| [6] | 沈利, 徐书德, 关键. 超临界大容量火电机组深度调峰对煤锅炉的影响[J]. 发电设备, 2016, 30(1): 21–23. |

| [7] | 国家能源局. 火力发电厂制粉系统设计计算技术规定: DL/T 5145-2012[S]. 北京: 中国电力出版社, 2012. |

| [8] | 甘露, 王济平. 宽负荷脱硝技术探讨[J]. 山东工业技术, 2016(9): 63. |

| [9] | 石航, 石践, 陈玉忠, 等. 电站锅炉偏流事故的分析讨[J]. 电力大数据, 2017, 20(11): 57–61, 88. |

| [10] | 秦小阳. 600 MW超临界火电机组不投油深度调峰技术分析应用[J]. 中国电业, 2015(5): 36–39. |

2018, Vol. 36

2018, Vol. 36