耐张线夹是输电线路的重要金具之一,用于将导线或避雷线固定在非直线杆塔的耐张绝缘子串上,起锚固及导电的作用[1-3]。目前,采用耐张线夹、接续管压接是实现超特高压输电线路远距离不间断输电的唯一手段[4]。随着电网的快速发展,电压等级越来越高,输电线路越来越密集,由于耐张线线夹数量庞大,且运行年数最长已达30 a, 耐张线夹的性能缺陷已成为影响电网安全稳定运行的重要因素。本文针对运行中耐张线夹出现的各种缺陷进行分析,找出缺陷产生原因,并提出相应的处置及预防措施。

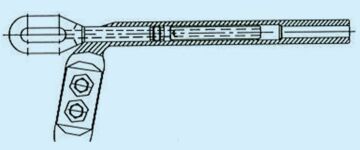

1 耐张线夹鼓胀缺陷 1.1 缺陷现象2015年、2016年在对某地区500 kV及以上等级的输电线路检修过程中,发现多条线路的耐张线夹发生未压区鼓胀现象,个别耐张线夹已鼓胀至开裂。图 1为某±800 kV输电线路耐张线夹鼓裂情况。

|

图 1 某±800 kV输电线路耐张线夹鼓裂情况 |

该缺陷主要出现在导线铝材标称截面在630 mm2及以上的线路中,且均发生于倒挂或趋于水平的耐张线夹中。

1.2 原因分析通过宏观、解剖、渗水试验等检查,结果表明:

(1)耐张线夹的弯曲度、铝管对边距、压接痕迹等压接工艺均符合《DL/T 5285—2013输变电工程架空导线及地线液压压接工艺规程》[5]要求。

(2)耐张线夹口的导线压接后线股之间均存在细微间隙,不满足DL/T 5285—2013规程中“7.0.4压接后试件的导地线不应存在调整恢复无效的松股、变形及表面损伤等现象”的要求。

(3)由于导线长期承受拉力作用,单丝直径一定程度减小,但通过对比分析发现导线根数及直径仍符合《GB/T 1179—2008圆线同心绞架空导线》的规定[6]。

(4)水流能够通过耐张线夹前端线股之间细微间隙形成的渗水通道,流过导线内部,最终到达耐张线夹未压区[7]。

综上所述,耐张线夹膨胀开裂原因为导线压接后铝股之间仍存在细微间隙,雨水通过间隙进入耐张线夹,经过雨雪冰冻天气,耐张线夹未压区内积累的水结冰冻胀导致未压区膨胀开裂,并使内部钢芯锈蚀。

1.3 缺陷的处置及预防 1.3.1 处置措施根据耐张线夹的鼓裂程度,分别进行更换或打孔注电力脂处理。

(1)将鼓胀程度较大的耐张线夹更换为未压区加铝衬管再填充电力脂的耐张线夹。在钢锚压接区外加装铝衬管,再将未压区铝衬管、导线、钢锚之间的空隙用电力脂填满。

(2)将鼓胀程度轻微的耐张线夹进行未压区钻孔注电力脂。操作步骤:在耐张线夹铝管未压区顶部加工1个6 mm孔;排空耐张线夹未压区内积存的雨水;用黄油枪向孔内注入电力脂,直至注满溢出;用6 mm铆钉将孔封堵严实。

1.3.2 预防措施(1)对倒挂的耐张线夹进行排查,建立台账,结合检修对其进行外径测量、外观检查及x射线检测。

(2)对已发生过耐张线夹鼓胀的同塔同侧其他未发生鼓胀的耐张线夹,进行未压区钻孔注电力脂的处置。

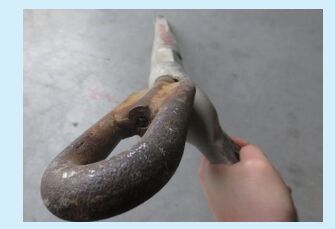

2 耐张线夹弯曲变形 2.1 缺陷现象2016年在对某500 kV输电线路检修过程中,发现47号杆塔左相大号侧、小号侧的1号、3号子导线(即上方2根子导线)耐张线夹弯曲变形;66号杆塔左相大号侧3号子导线耐张线夹亦发生弯曲变形。图 2为其中1根耐张线夹变形情况。

|

图 2 某500 kV输电线路耐张线夹弯曲变形 |

47号杆塔处所用的导线型号为LGJ-400/35,杆塔为单回路JTS2型左转角塔,位于海拔439 m的山地;66号杆塔处所用的导线型号为LGJ-400/50,杆塔型号为单回路JTS2型右转角塔,位于海拔195 m的山地。通过宏观检查及试验分析,认为:

(1)两处杆塔均位于山区,根据线路运行、施工、检修、验收等记录,可以排除外力原因。

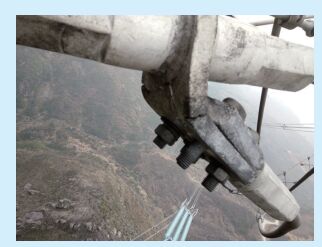

(2)耐张线夹型号为压缩型耐张线夹,采用液压压接工艺,耐张线夹钢锚未压区钢管为全通型,其结构示意图如图 3所示。所弯曲的耐张线夹弯曲度、铝管对边距、压接痕迹等压接工艺均符合DL/T5285—2013的要求。

|

图 3 压缩型耐张线夹结构示意图 |

(3)对变形耐张线夹采用火花源原子发射光谱法进行材质检测,检测结果表明钢芯及铝管均符合《GB/T 699—2015优质碳素结构钢》和《GB/T3190—2008变形铝及铝合金化学成分》要求[8-9]。

(4)根据外观检查,各弯曲耐张线夹的弯曲方向均为引流线安装方向,如图 4所示。弯曲部位为引流板安装处的钢管,且铝管引流弯曲处均出现不同程度拉裂,如图 5所示。

|

图 4 耐张线夹弯曲方向实物图 |

|

图 5 耐张线夹引流弯曲处铝管拉裂实物图 |

耐张线夹弯曲变形的原因为该型号耐张线夹钢管为全通型,上方子导线引流支撑间隔棒与下方子导线延长杆形成刚性连接,上下两根子导线在风力作用下产生不同步振荡,受上方两根经支撑间隔棒固定的引流线拉扯,使耐张线夹应力集中,当实际工况超过钢芯抗弯强度时,发生金属冷变形[10-12]。

2.3 处置及预防措施(1)将变形耐张线夹更换为钢管未压区为实心的压缩型耐张线夹,提高耐张线夹钢管抗弯强度。

(2)排查该类型耐张线夹,建立台账,运维中需额外关注其运行现状。

(3)如有必要可采取拆除引流支撑间隔棒,在引流导线、延长杆上加装防磨橡胶套等措施。

3 耐张线夹引流板裂纹 3.1 缺陷现象2016年在对500 kV及以上等级输电线路检修过程中,发现数条线路的部分耐张线夹引流板发生变形、开裂。图 6为某500 kV输电线路耐张线夹引流板变形、开裂情况。该缺陷均发生于锄头型液压耐张线夹,引流板的材质牌号为1100。铝材标称截面为630 mm2、720 mm2、800 mm2的导线均有发生,且多发于台州、温州等沿海多台风地区。

|

图 6 耐张线夹引流板变形、开裂情况 |

对运行中已开裂的耐张线夹和尚未失效的耐张线夹进行取样,通过宏观检查、渗透检测(PT)、金相分析、SEM(Scanning Electron Microscope, 扫描电子显微镜)和能谱分析,结果表明:

(1)利用立体显微镜观察,裂纹位于2个截面的转角位置,且在整个引流板的折角位置,有一定深度,内部可见少许锈蚀痕迹。与主裂纹平行的细裂纹沿晶扩展,起源和终止均在引流板内部。

(2)渗透检测(PT)表面缺陷,开裂耐张线夹存在不同程度的缺陷,包括裂纹、气孔、弧坑、焊缝裂纹等。

(3)金相组织为α相,晶界较粗,易形成小缺陷;小缺陷汇聚成裂纹扩展延伸,形成内部众多的裂纹孔洞缺陷。送检的未失效耐张线夹引流板情况亦与此相似。

(4)显微硬度试验显示维氏硬度平均值在31kg/mm2左右。

(5)分别在裂纹缺陷内部和母材区域进行SEM和能谱分析,裂纹和母材材质均以Al为主。裂纹处还有C、O、F、Si、Fe元素,母材处有C、Si。母材牌号为1100,主要为纯铝成分,材质与能谱分析结果较为吻合,基本符合GB/T 3190—2008要求。裂纹成分中的F为侵蚀带入,O为开裂后氧化产物残留,未发现可能引起腐蚀的其他成分。因腐蚀产生的开裂原因基本被排除,裂纹最大可能原因为原材料的晶界缺陷扩展。

开裂和未失效耐张线夹引流板内部均存在多道缺陷裂纹,加之本身材质问题且未采用挤压锻造工艺导致力学性能较差,在导线和耐张线夹拉力和外界风力作用下,特别是沿海台风、微气候等环境影响,使得内部晶界缺陷扩展,形成裂纹延伸,最终开裂。

3.3 处置及预防措施(1)将开裂的耐张线夹更换为1050 A牌号材质,且通过挤压锻造工艺制作耐张线夹。

(2)设计单位应对耐张线夹引流板受力情况进行强度校核,选取合适的材质,并在设计图纸上标明[13]。

(3)制造单位应确保耐张线夹引流板及压接管原材料的质量,必要时根据原材料化学成分和力学性能质保书进行原料抽检。

(4)用户应加大耐张线夹监督检查力度,发现开裂缺陷现象应及时进行补强或更换。

4 结语近两年浙江地区新出现的耐张线夹缺陷主要为耐张线夹鼓胀鼓裂、弯曲变形、引流板变形开裂。随着耐张线夹运行年数的不断增加,新问题还将不断暴露出来,设备隐患会越来越多,相关部门需要加强监督检查工作力度,更新运维要点及方法,提高耐张线夹的运行性能,确保电网设备的安全稳定运行。

| [1] | 董吉谔. 电力金具手册[M]. 3版. 北京: 中国电力出版社, 2010: 150-194. |

| [2] | 胡加瑞, 谢亿, 刘纯, 等. 输电线路耐张线夹典型缺陷探析[J]. 华北电力技术, 2013(4): 34–37. |

| [3] | 全国架空线路标准化技术委员会. 耐张线夹: DL/T 757-2009[S]. 北京: 中国电力出版社, 2009. |

| [4] | 朱迪锋, 李博亚, 孙弼洋. 500 kV输电线路导线接续管未压区膨胀开裂分析[J]. 科技创新与应用, 2016(9): 166–167. |

| [5] | 中国电力企业联合会. 输变电工程架空导线及地线液压压接工艺规程: DL/T 5285-2013[S]. 北京: 中国电力出版社, 2013. |

| [6] | 全国电线电缆标准化委员会. 圆线同心绞架空导线: GB/T 1179-2008[S]. 北京: 中国标准出版社, 2009. |

| [7] | 冯爱军, 金榕. 影响导线压接握着力的因素分析[J]. 电力建设, 2011, 32(11): 85–88. DOI:10.3969/j.issn.1000-7229.2011.11.020 |

| [8] | 全国钢标准化技术委员会. 优质碳素结构钢: GB/T 699-2015[S]. 北京: 中国标准出版社, 2016. |

| [9] | 全国有色金属标准化技术委员会. 变形铝及铝合金化学成分: GB/T 3190-2008[S]. 北京: 中国标准出版社, 2008. |

| [10] | 利佳, 李志翔. 500 kV线路压缩型耐张线夹断裂原因分析[J]. 云南电力技术, 2015, 43(12): 27–28. |

| [11] | 吴富民. 结构疲劳强度[M]. 西安: 西北工业大学出版社, 1985: 167-169. |

| [12] | 何明鉴. 机械构件的微动疲劳[M]. 北京: 国防工业出版社, 1994. |

| [13] | 闫士涛, 刘存孝, 秦博, 等. 750 kV输电线路换位塔引流联板裂纹成因及整改措施[J]. 电网与清洁能源, 2011, 27(12): 67–69. DOI:10.3969/j.issn.1674-3814.2011.12.014 |

2017, Vol. 35

2017, Vol. 35