2. 华北科学研究院有限责任公司, 北京 100045

2. North China Electric Power Research Institute, Beijing 100045, China

2009年,国家电网公司提出了智能电网发展规划并正式启动,智能变电站的发展得到了制造厂商和科研单位地高度重视,针对智能变电站开展了一系列不断深入的研究[1-5]。其中智能变电站互感器的发展先后经历了3个阶段,从快速推进试点到几近停滞,从几近停滞到恢复建设,从少量试点到扩大试点建设。

根据发展阶段划分,智能变电站大体可分为第一代智能变电站、传统站就地数字化(改造)智能站和新一代智能变电站。传统站就地数字化(改造)智能站是介于传统变电站和智能变电站之间的一种形式,主要采用传统电磁/电容式互感器和模拟量输入合并单元,目前该类智能变电站所占比例最大。新一代智能变电站是在总结第一代智能变电站的经验和不足的基础上,适应发展新需求和更好地支持智能坚强电网而提出的,对电气一次设计、电气二次设计、智能一次设备、集成二次设备、一体化业务系统等均进行了优化和改进,目前已有56个试点工程投运或在建[6-7]。

华北地区首座220 kV数字化智能变电站——郭家屯变电站于2009年投运,该变电站首次在220 kV电压等级实现了测控、保护一体化等功能。该站互感器全部采用电子式互感器,合并单元为数字量输入合并单元,电能表为数字化电能表,为智能变电站的应用和发展提供了宝贵的经验。

2 智能变电站互感器现场校验方法分析 2.1 第一代智能变电站互感器现场校验第一代智能变电站在设计、建设和投运前,互感器的检测规范和标准相对匮乏,加上检测能力和检测设备不足,致使第一代智能变电站中互感器的现场校验工作往往依赖于生产厂家的测试设备和测试手段,在交接验收时仅起到监督的作用。

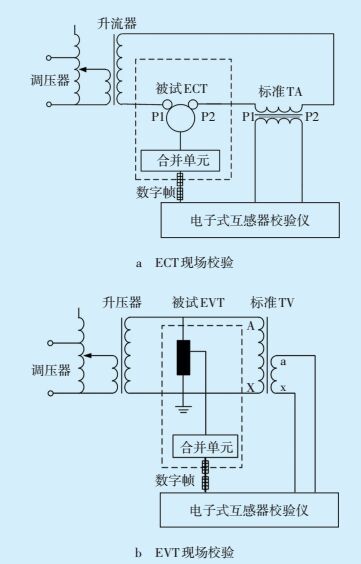

2.2 新一代智能变电站互感器现场校验随着电子式互感器本体制造技术的提高和相关测试技术的不断完善,电子式互感器的稳定性、准确度、故障率等均较第一代电子式互感器有不同程度的进步,智能变电站的测试技术和手段也得到相应发展[8]。在新一代智能变电站中,电子式互感器的现场校验工作主要由各省级计量中心负责。电子式电流互感器(Electronic Current Transform⁃er, ECT)一般安装在线路间隔,配有线路合并单元;电子式电压互感器(Electronic Voltage Transform⁃er, EVT)一般安装在母线间隔,配有母线合并单元。校验时将电子式互感器及其配套的母线/线路间隔合并单元整体校验,现场校验示意图如图 1所示。即通过传统手段在互感器一次侧进行升压/升流,利用电子式互感器校验仪将合并单元输出的数字帧信号解析成电压/电流,并与标准互感器二次输出模拟量的采样值进行比较,通过调节一次量的大小,从而实现在规定的检定点附近进行校验。与传统电磁式互感器现场校验相比,电子式互感器现场校验多采用直接比较法。

|

图 1 电子式互感器现场校验接线示意图 |

传统站就地数字化(改造)智能站互感器的现场校验目前有2种方式。一是对传统电磁式互感器依据相关规程进行现场校验,然后对模拟量输入合并单元进行单独校验。其中对合并单元的校验需要合并单元校验仪,校验仪可以模拟传统互感器的二次额定输出(电压为100 V、100/

电子式互感器与传统电磁式互感器原理不同,除进口产品,目前电子式互感器主要的制造商均非传统互感器的厂商,而是由传统的电力系统二次设备制造厂商研制和生产。此外,电子式互感器和合并单元还可能不属于同一生产厂商。

3.2 测试一次接线与传统互感器不同电子式互感器采用直接比较法进行测试,对于ECT现场测试的一次接线,需要将标准电流互感器与被试ECT按图 1a所示的“P1—P2”形式进行串联,这与采用差值法测试的电磁式电流互感器“P1—P1”“P2—P2”的接线形式不同。

3.3 误差数据对应通道传统互感器的二次输出一般以变压器的二次绕组引出线形式表示,如1a—1n, 2a—2n。而电子式互感器的输出为数字量,经过合并单元的合并、组帧、时间标记后记录在数据帧的某几个通道中,且不同的通道对应着不同的相别和用途。一般1只电子式互感器有多个通道,分别供计量、测量、保护等使用。

3.4 无模拟量二次负载电子式互感器没有实际的二次负载,而是通过智能变电站的网络架构实现数据的共享,且某1个通道的数据可以多处复用。因此,在现场校验时无需电压负载箱和电流负载箱,在数字计量体系中也没有传统的二次压降和二次负荷的测试项目。

3.5 时钟同步由于供计量或测量用的电子式互感器的输出形式一般都采用组网方式,具有同步对时功能。因此,电子式互感器现场校验时应使用时钟同步,且电子式互感器校验仪和合并单元应使用全站时钟同步方式进行现场校验,以最大程度接近实际工况。如无外同步时钟源备用接口,则可以通过电子式互感器校验仪的同步时钟输出连接到合并单元的同步时钟输入。对于实际工作采用额定延时模式的电子式互感器,宜采用额定延时法进行现场校验。

4 电子式互感器现场校验存在的问题 4.1 误差系数需现场调整与传统电磁式互感器不同,电子式互感器出厂前即使进行了联调试验,现场校验时仍会因种种原因出现超差或接近误差极限的情况。因此需要调试人员根据误差情况在试验现场对电子式互感器的误差进行调整。误差调整会成倍地增加现场试验时间,而且可能因设计或调试人员的权限问题,导致误差系数的调整更加耗时。对于不能一次完成的调整,又将导致试验时间成倍增加。此外,还出现过由于远端模块电路板故障导致误差反复调整仍无法到位的情况,这给测试工作带来了更多的不确定性。

4.2 存在安全隐患从管理角度来说,对误差系数的调整存在一定的安全隐患,如果误差值被随意修改,将无法保证电能的正确计量和贸易的准确结算,且容易出现计量事故。

4.3 互感器到合并单元的传输协议不开放目前,基于IEC61850的智能变电站对合并单元输出协议进行了限定,合并单元输出协议需要满足IEC61850-9-2/LE的协议,而对于电子式互感器到合并单元中的传输协议并未有严格规定,导致各厂商的传输协议存在差异。传输协议的私有问题,一方面是由于对FT3协议框架的理解上存在偏差,另一方面是由于不同厂商电子式互感器的技术路线不同,可能将一些数据处理置于合并单元中,造成需要更多的传输数据类型及数据量。因此,目前对于不同厂家的电子式互感器和合并单元,在不经过双方协议开放的情况下,无法实现互换使用,也无法对合并单元进行单独检测。

5 现场校验注意事项 5.1 核查智能变电站中的传统互感器新一代智能变电站中互感器绝大多数都是电子式互感器,但也有少量为传统互感器。因此,试验前必须要仔细核查新一代智能变电站中的传统电磁式互感器,尤其是传统电磁式电流互感器。电子式互感器二次输出为数字量,现场校验时无需考虑二次负荷容量及电流互感器二次输出端子短路问题。当线路中既有ECT也有传统电磁式互感器(常见于主变压器进线侧)时,如果通过从主变压器进线与线路出线构成的电流回路对被试ECT进行现场校验,则必须要将整个电流回路中传统电磁式电流互感器的所有二次输出短路,以免电磁式电流互感器二次开路。同理,在进行EVT现场校验时,也要保证带电的传统电压互感器二次回路不能短路。

5.2 一次升压设备的选用需参考被试互感器参数传统各电压等级的电容式电压互感器的电容量规律性强,且各个厂家生产的产品相似,因此某一电压等级电容式电压互感器的现场试验设备也基本固化。但对于EVT来说,由于不同厂家可能采用不同实现原理,相同原理的具体实现方式也不尽相同。因此EVT一次升压设备的选择并不能单以电压等级来确定,需根据被试互感器的参数,尤其是电容量来确定。对于电容分压结构的EVT一次升压来说,与传统电容式电压互感器原理相同,可以采用串联谐振升压装置,但需要注意其电容值可能与电容式电压互感器的典型值不同,需计算串联谐振的电抗值,选取合适的电抗器及补偿电容使用。对于电阻分压或者其他非电容分压结构的EVT,无法使用小容量升压装置升压。

5.3 误差要与合并单元和通道对应目前,多数智能变电站采用“A套+B套”合并单元双重化配置方式,2套合并单元分别对该间隔的电压/电流值进行采样,而通过2套合并单元所校验的误差数据不可能完全一致,但均应符合相关规程的要求。因此,电子式互感器的误差数据不仅与相应的通道对应,还和相应的合并单元对应。在试验原始记录和试验报告中均应明确上述这些信息的对应关系。

5.4 合理选用合并单元的光纤接口形式试验前,应注意合并单元的光纤接口类型,目前同步信号接口一般为ST接口,数据接口既有LC接口,也有ST接口。而电子式互感器校验仪的光口一般都为ST接口。此外,还需要注意合并单元与一次升压/升流试验的距离,如需加长光纤或标准互感器二次信号线,则应尽量更换较长的光纤或者通过法兰延长光纤长度,避免过长的标准互感器二次信号线受到电磁场耦合的干扰。

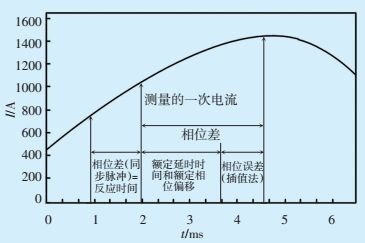

5.5 角差测量对误差的影响与模拟计量体系不同,在数字计量体系中,数字接口的相位误差定义如图 2所示。相位误差的计算本质上是时间差的获得,进而转换为电压/电流的角差。需要注意的是,在同步模式下对电子式互感器进行现场校验时,若出现角差非常大(几百或几千)的情况,首先应排除测试系统是否成功同步,如果校验仪和合并单元未同步或同步出现问题,则可能造成角差测试的错误,从而对误差测试产生影响。

|

图 2 数字接口的相位误差定义 |

对电子式互感器的极性判断,一般采用电子式互感器校验仪法。对于有极性指示功能的互感器校验仪,则无需升流、升压至额定值,只需在较低工作点进行判断即可;对于使用误差测量功能的电子式互感器,则需要在误差测试时关注角差,当角差在“0′”附近时,则表示极性正确,当角差在“10 800′”附近时,则表示极性接反。

6 结语智能变电站互感器现场检测非常重要,对于智能变电站的安全投运和稳定运行具有一定的保障作用。与传统互感器现场校验不同,智能变电站互感器现场检测无论在测试项目和类型上,还是在检测技术上都具有其先进性。但在智能变电站的试点建设中发现仍存在一些问题,暴露出数字计量体系仍亟待完善。因此应予以足够的重视。随着数字计量的发展,智能变电站互感器现场校验技术也将不断发展和完善[9],对智能变电站和智能电网的发展会起到有力地支撑作用。

| [1] | 肖世杰. 构建中国智能电网技术思考[J]. 电力系统自动化, 2009, 33(99): 1–4. |

| [2] | 陈树勇, 宋书芳, 李兰欣, 等. 智能电网技术综述[J]. 电网技术, 2009, 33(8): 1–7. |

| [3] | 常康, 薛峰, 杨卫东. 中国智能电网基本特征及其技术进展评述[J]. 电力系统自动化, 2009, 33(17): 10–15. DOI:10.3321/j.issn:1000-1026.2009.17.003 |

| [4] | 国家电网公司. 智能电网关键设备(系统)研制规划[Z]. 北京: 国家电网公司, 2010. |

| [5] | 谢开, 刘永奇, 朱治中, 等. 面向未来的智能电网[J]. 中国电力, 2008, 41(6): 19–22. |

| [6] | 宋璇坤, 沈江, 李敬如, 等. 新一代智能变电站概念设计[J]. 电力建设, 2013, 34(6): 11–15. |

| [7] | 宋璇坤, 李敬如, 肖智宏, 等. 新一代智能变电站整体设计方案[J]. 电力建设, 2012, 33(11): 1–6. DOI:10.3969/j.issn.1000-7229.2012.11.001 |

| [8] | 谭洪恩, 胡浩亮, 雷民, 等. 电子式互感器现场校准技术实验分析[J]. 高电压技术, 2010, 36(12): 2990–2995. |

| [9] | 韩桂楠, 吴宏波, 等. 应用大数据技术的计量业务监督管控平台的设计[J]. 电力大数据, 2017, 20(9): 6–9. |

2017, Vol. 35

2017, Vol. 35