锅炉切圆燃烧方式具有射流刚性强、风粉混合程度高、适应煤种能力强等优点,但也存在因配风不合理导致的局部高温和氮氧化物排放浓度高等问题[1-2]。本文以华能营口电厂600 MW超临界墙式切圆燃烧锅炉为例,利用流体力学数值仿真软件Fluent模拟锅炉在不同一、二次风配风方式下炉内温度场的变化,确定锅炉的最佳配风方式,并对锅炉在不同燃尽风和附加风比例下NOx质量浓度进行模拟,获得有效控制NOx排放的配风方案。

1 设备概述华能营口电厂600 MW超临界机组采用HG-1795/26.15-YM1型锅炉,П型布置、单炉膛、全悬吊结构,炉膛宽17.67 m,深17.60 m,高54.04 m。

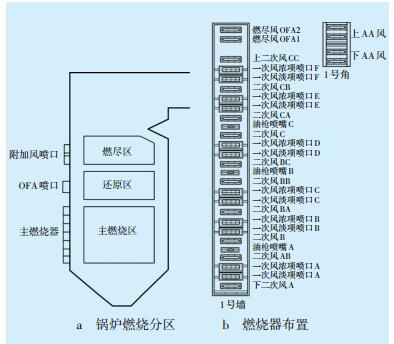

燃烧系统采用三菱重工集团生产的低氮燃烧装置,炉膛自下而上分为主燃烧区、还原NOx区和燃尽区,如图 1a所示。主燃烧区由6层A-PM低氮燃烧器、10层二次风喷口和3层油枪喷口间隔布置,上方设有2层燃尽风喷口和2组附加风喷口,燃烧器布置如图 1b所示。每层低氮燃烧器由1台中速直吹式磨煤机供应燃料,且分为浓淡两股送入各自的喷口。主燃烧区的燃烧器和燃尽风喷口均布置在炉膛4面墙距离角部3.5 m处,形成逆时针切圆;附加风燃烧器布置在锅炉炉膛上方的4个角上,形成顺时针反切圆。

|

图 1 锅炉燃烧分区与燃烧器布置图 |

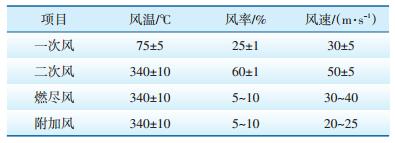

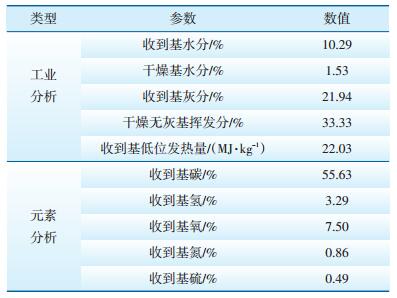

在BMCR工况下锅炉燃烧器各喷口参数的推荐值如表 1所示。锅炉设计煤种为山西晋北烟煤,煤质指标如表 2所示。

| 表 1 燃烧器各喷口参数的推荐值 |

| 表 2 设计燃煤煤质指标 |

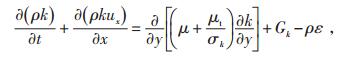

流体力学中利用雷诺数(Reynolds Number)来表征流体的黏度[3]。雷诺平均法的k-ε模型是目前应用最广泛的湍流模拟方法。定义为:

|

(1) |

式中k—湍动能;

ux—速度矢量u在x方向上的分量;

uy—速度矢量u在y方向上的分量;

uz—速度矢量u在z方向上的分量。

|

(2) |

式中ε—湍流耗散率;

μ—流体的动力黏度;

ρ—流体密度;

kx—k在x方向上的分量。

当流体为不可压,在不考虑源项的情况下,湍流的输运方程为:

|

(3) |

式中t—时间变量;

μt—湍流黏度;

Gk—由平均速度梯度引起的湍动能产生项。

|

(4) |

式中C1ε、C2ε—经验常数;

σk、σε—湍动能k和耗散率ε的普朗特常数。

2.2 网格模型锅炉内燃烧换热过程是一个复杂的空气对流、多相燃烧、辐射传热等物理及化学变化过程,涉及的计算区域较大,计算流体力学仿真试验常用有限体积法将计算区域离散化,生成计算网格,用于求解离散方程。

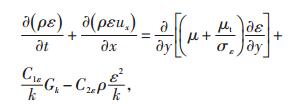

为了便于整个锅炉计算区域的网格划分,将锅炉划分为6个区域(由下至上):冷灰斗区、主燃烧区、还原区、燃尽区、折焰角区、折焰角至炉膛出口区[4],采用以垂直六面体为主、少量楔形体的三维网格对以上6个区域进行网格划分,整个锅炉计算区域共生成14.088×105个网格。在Gambit软件中网格制作的效果如图 2所示。

|

图 2 锅炉网格效果图 |

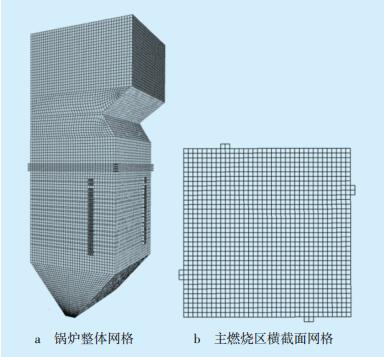

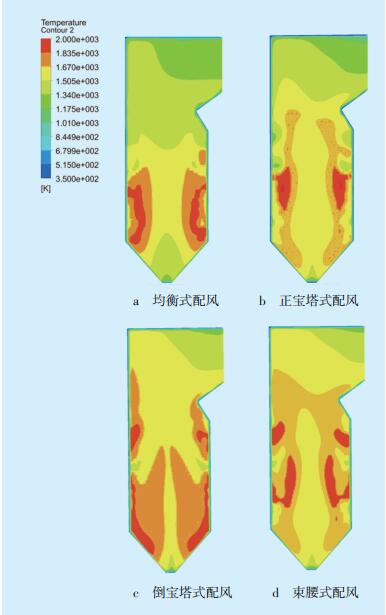

针对一、二次风均衡式、正宝塔式、倒宝塔式和束腰式4种配风方式,计算分析炉膛内的温度场[5]。

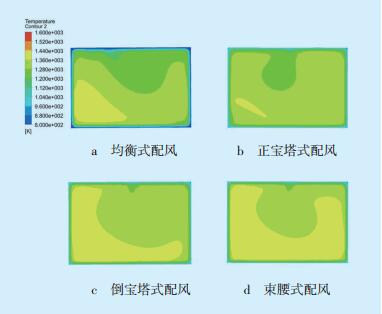

3.1.1 炉膛中心截面的温度场分布图 3为4种配风方式下炉膛左右墙中点(y=9 m)处前后墙截面的温度等高分布图。由图 3可见,均衡式配风使煤粉富氧燃烧,炉内高温集中在主燃烧区,高温区域整体温度在1800 K以上,这会增加热力型NOx的生成量,火焰经过主燃烧区后温度迅速下降,至炉膛顶部出口区域时烟温已降至1300 K以下,不利于热量的有效利用;正宝塔式配风托粉能力强,火焰不贴墙燃烧,高温区位于主燃烧区中上部,主燃烧区大部分区域温度在1800 K以下,贫氧燃烧环境促使煤粉的燃烧路径延长,有利于控制NOx的排放量;倒宝塔式配风托粉能力较差,由图 3c可见,煤粉下沉并在冷灰斗上方贴壁燃烧,造成水冷壁局部温度达到2000 K左右,这将导致煤灰结渣、冷灰斗堵塞和水冷壁爆管等严重后果;束腰配风方式改善了燃烧系统托粉能力较差的问题,但仍会发生水冷壁局部高温现象。

|

图 3 4种配风方式下炉膛中心截面的温度等高分布图 |

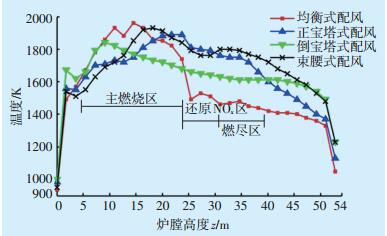

图 4为炉膛垂直高度与温度的变化曲线,垂直线垂足位于前后墙中心、炉膛深度4 m处,即x=9 m,y=4 m。由图 4可看出,均衡式配风存在的问题为:在主燃烧区与还原区的过渡区域,温度由1800 K骤然下降至1500 K,煤粉在此区域燃烧殆尽,高温火焰无法继续向上延伸;正宝塔式配风下,温度攀升速度小,延长了火焰在炉内的垂直长度,且温度保持在1900 K以下,燃尽区至炉膛出口温度下降迅速,平均速度为25 K/m;倒宝塔式配风下,炉内温度过早达到1900 K,并一直缓慢下降,下降速度仅为8 K/m左右;束腰配风方式下的温度变化趋势基本与正宝塔式配风一致,区别在于其温度最高点较低,还原区出现凹陷。

|

图 4 炉膛垂直高度与温度的变化曲线 |

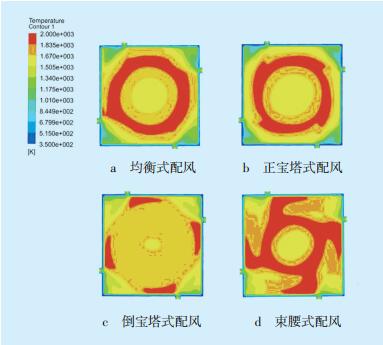

图 5—图 8为主燃烧区、还原区、燃尽区以及炉膛出口横截面上的温度等高分布图。由图 5可以看出,均衡式和正宝塔式配风方式下,主燃烧区横截面上高温区呈环形分布,高温环形带较粗,温度从1900 K向内外呈辐射状下降;倒宝塔式配风方式下高温火焰贴近炉壁,局部达1800 K以上;束腰式配风方式下主燃烧区高温区域呈齿轮形分布。

|

图 5 主燃烧区横截面的温度等高分布图 |

|

图 6 还原区横截面的温度等高分布图 |

|

图 7 燃尽区横截面的温度等高分布图 |

|

图 8 炉膛出口横截面的温度等高分布图 |

由图 6可看出,均衡式配风和倒宝塔式配风方式下还原区温度下降明显,整体在1600 K以下,而正宝塔式和束腰式配风方式温度下降较慢,高温带呈细环状。

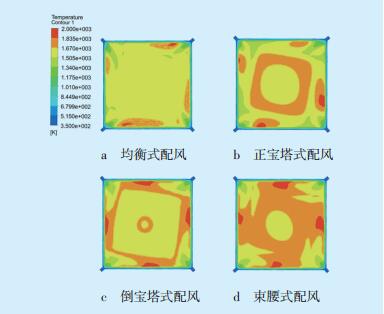

由图 7可以看出,附加风使进入燃尽区的未燃物质充分燃烧,均衡式配风方式下燃尽区内未燃物质稀薄,火焰较小,炉内大部分区域的温度保持在1500~1600 K;其他几种配风方式下火焰较大,形成切圆,炉内温度在1600 K以上,有利于降低未燃物质的质量分数并提高热效率。

由图 8可以看出,受锅炉折焰角和顶部削旋风的作用,炉膛顶部旋转气流的强度明显降低,从而降低了炉膛出口处的烟温偏差。正宝塔式配风炉膛出口烟温基本一致,偏差最低,其他几种配风方式下左下角烟温高出右上角100 K左右。另外,均衡式和正宝塔式配风方式下炉膛出口平均温度在1300 K以下,倒宝塔式和束腰式配风方式下炉膛出口平均温度在1400 K以上,排烟热损失大。

3.1.4 小结综合以上分析,正宝塔式配风方式为该锅炉的最佳配风方式。锅炉实际运行经验表明,随着燃用煤种、负荷等因素的变化,通过适当调节锅炉一、二次风的配风比例可改善炉内温度场分布,并提高锅炉的燃烧效率。

3.2 NOx浓度场分布为验证炉内脱硝效果,设置如表 3所示的4组燃尽风与附加风的配风方案[6-7],对还原区、燃尽区及炉膛出口NOx质量浓度进行数值模拟。

| 表 3 设计燃煤煤质指标 |

主燃烧区一、二次风采用正宝塔式配风方式,一次风风速主要受各层给煤量的影响,各工况的一次风风速基本保持一致,将其风量的变化折算至二次风部分,得到工况1中各层二次风风速为40 m/s、35 m/s、30 m/s、25 m/s、20 m/s、15 m/s和10 m/s,工况2、3和4中二次风风速均为34 m/s、30 m/s、25.5 m/s、21 m/s、17 m/s、15 m/s和8.5 m/s。

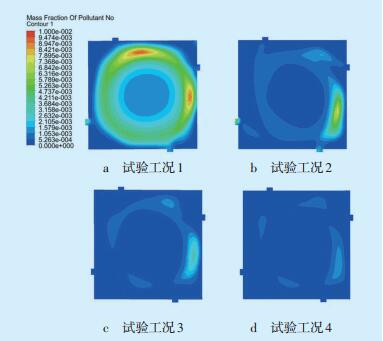

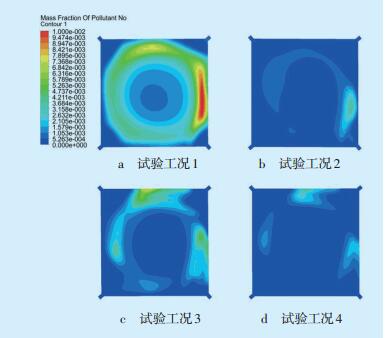

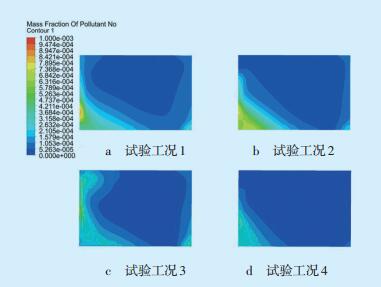

图 9—图 11为4组试验工况下还原区、燃尽区和炉膛出口横截面上NOx的质量浓度分布图。

|

图 9 还原区横截面上NOx质量浓度分布 |

|

图 10 燃尽区横截面上NOx质量浓度分布 |

|

图 11 炉膛出口横截面上NOx质量浓度分布 |

从4组模拟结果可以看出:

(1)工况1中燃尽风和附加风风量为0,受主燃烧区高温火焰的作用,热力型NOx生成量增加。在还原区,NOx质量浓度最高达到900 mg/m3,呈环状辐射分布,与高温带吻合。燃尽区NOx高浓度区域主要分布在折焰角下方的高温区。

(2)工况2将燃尽风风量调整到最大值,附加风风量为0,还原区NOx质量浓度降至500 mg/m3以下,燃尽区NOx质量浓度在300 mg/m3左右,但较高含量的未燃物质会在炉膛顶部燃烧,炉膛出口高温区域NOx质量浓度较大。

(3)工况3将燃尽风关闭,附加风调整到最大值,由于主燃烧区的贫氧燃烧,使炉膛火焰温度较低,还原区NOx质量浓度较小,在300 mg/m3以下,但较高含量的烃类未燃物质在还原区没有及时进行还原反应,最后在燃尽区在附加风的供氧下燃烧,燃尽区的NOx质量浓度增加。

(4)工况4将15%的总风量均等地送入燃尽风和附加风喷口,NOx的还原反应和未燃物质的燃尽效果较好,NOx质量浓度基本控制在300 mg/m3以下。可见,实现炉内低氮排放需要各层燃烧器配风的调节和优化。

4 结束语本文对华能营口电厂600 MW超临界墙式切圆锅炉在不同配风工况下温度场、NOx质量浓度的变化进行数值模拟分析,得出锅炉最佳的配风方式为正宝塔式配风方式,另外,通过模拟4组不同燃尽风和附加风配风方案下NOx质量浓度的分布,发现通过合理的配置燃尽风和附加风比例,可以有效降低炉内NOx的生成量。研究结果可以为新建或改造后的锅炉燃烧运行调整提供理论指导,从而降低大型热力燃烧试验的投入成本。但对于低氮排放部分的数值模拟试验,本文仅模拟了4种工况下的NOx排放情况,未能得到最优的燃尽风和附加风比例,后期研究将对更多工况下的试验数据进行分析,得出锅炉低氮燃烧的最优燃尽风和附加风比例。

| [1] | 马平, 刘南南, 王真, 等. 四角切圆锅炉炉膛温度场均衡性优化[J]. 中国电力, 2016, 49(4): 124–130. DOI:10.11930/j.issn.1004-9649.2016.04.124.07 |

| [2] | 赵智勇, 李丰泉, 阿英克, 等. 600 MW超临界褐煤锅炉新型四墙切圆燃烧技术应用分析[J]. 内蒙古电力技术, 2013, 31(1): 12–16. |

| [3] | 魏凯丰, 宋少英, 张作群. 天然气混合气体粘度和雷诺数计算研究[J]. 计量学报, 2008, 29(3): 248–250. |

| [4] | 赵杰杰, 安中全, 蔡斌. 350 MW超临界机组锅炉燃烧数值模拟分析[J]. 内蒙古电力技术, 2016, 34(1): 15–18. |

| [5] | 李素芬, 刘丽萍, 陈贵军, 等. 配风方式对四角切圆煤粉锅炉燃烧特性影响数值分析[J]. 大连理工大学学报, 2010, 50(4): 491–496. DOI:10.7511/dllgxb201004005 |

| [6] | 李德波, 徐齐胜, 沈跃良, 等. 四角切圆燃煤锅炉变SOFA风量下燃烧特性数值模拟[J]. 动力工程学报, 2014, 34(12): 921–931. |

| [7] | 朱予东, 张树坡, 徐雷, 等. 不同工况下附加风对超超临界锅炉燃烧特性的影响[J]. 热力发电, 2009, 38(1): 45–48. |

2017, Vol. 35

2017, Vol. 35