电容式电压互感器(以下简称CVT)与电磁式电压互感器相比,具有结构简单、耐绝缘冲击强度高、体积小、质量轻、维护工作量小、电场强度裕度大、绝缘可靠性高、分压电容可兼作耦合电容器供高频载波通道使用、不会与开关断口电容形成铁磁谐振以及价格便宜等优点[1-2],广泛应用于发电厂及输电网中。目前,乌兰察布电业局110 kV及以上电压等级电压互感器全部采用电容式电压互感器。经3 a的运行统计分析,发现部分产品存在一定的不稳定性和制造工艺缺陷。

通过对产品设计原理和现场运行情况进行分析,归纳总结CVT各主要元件可能出现的故障及问题,一方面,可以掌握CVT普遍性故障的规律;另一方面,可为经验不足的新员工提供参考[3]。因此,本文从CVT结构和工作原理,故障CVT现场及返厂试验数据、设备解体剖析,常见故障原因及防范措施4个方面进行分析总结,为CVT的状态检修和故障快速诊断提供参考。

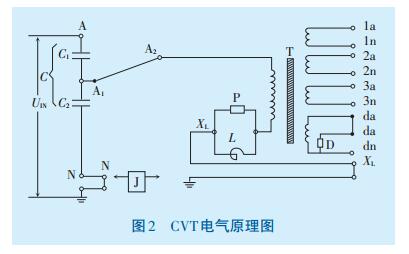

1 CVT结构及工作原理CVT由多节电容器单元和电磁单元组成。目前CVT广泛采用叠装一体式结构,无中压引出端子,其中最下节电容单元的中间电压引出端子与电磁单元的高压端子相连,低压端子则与中间变压器的通信端子连接。110 kV CVT结构及电气原理分别如图 1和图 2所示。

|

图 1 CVT结构原理图 |

|

图 2 CVT电气原理图 |

电容单元和电磁单元是CVT的主要组成部件。电容分压器主要由瓷套和其内部若干串联电容单元组成,瓷套内充满0.1 MPa的绝缘油,瓷套顶部装有波纹膨胀器,该装置不仅可以平衡油压,同时又可用作耦合电容器连接载波装置。C1和C2串联构成电容分压器,上节为纯电容C11,下节由C12和C2串联组成,C11和C12运行中串联组成C1,中间变压器连接C2的两端,C2/C为电容分压器的分压比,分压比越大,二次电压越低。电容单元目前主要采用膜纸绝缘介质(一般为两膜一纸)裹制而成,即聚丙烯薄膜与电容器纸复合浸渍有机合成绝缘油介质。由于其具有耐电强度高、介质损耗低、吸气性能好等特点,使CVT电容量增大,有效改善了局部放电性能,提高了绝缘裕度。

较常规的电磁式电压互感器,CVT电磁单元部分增加了补偿电抗器、阻尼器、保护装置及电容单元末屏等。输电电压经电容分压器降至中压,再通过中间变压器降压至100 V或

对2014—2016年乌兰察布电业局所辖CVT进行统计,共发生故障15起,其中,电容单元击穿故障11起,占比为74%;电磁单元和二次接线端子故障分别2起,占比均为13%。

2.1 电容单元故障电容单元故障是最为常见的故障之一,外部表征现象为二次电压升高或降低。在实际运行过程中,当C2部分小电容单元被击穿短路后,C2电容量增大,若C1电容量不变,则C2分压的电压减少,造成CVT故障相二次电压降低,同时由于三相电压不平衡导致开口三角电压异常升高。相反,如果C1部分小电容单元故障击穿,则C1电容量增大,在C2电容量不变的情况下,C2承受了更高的电压,故表征为二次电压异常升高[4]。无论二次电压异常升高或者降低,在系统电压一定的情况下,其变化幅度一定与故障小电容单元电容量占比有关,且相互对应。这些故障主要与制造工艺及原材料质量等因素有关。运行时间较短就出现故障的主要原因是产品制造工艺不完善,电容单元电极片采用冲压工艺,由于误差,对电极片冲压力量不均匀导致边缘留有毛刺,在运行过程中电压分布不均匀导致毛刺处放电击穿。

为了均衡和降低电极边缘场强,目前常采用铝箔折边技术,利用较厚的铝箔代替传统的铜引线片,用于元件电极的引出,既防止了引线片对介质的损伤,还能使边缘场强均匀。CVT制造工艺中小电容单元的制作非常关键。如果引箔片周边压制不平整、受潮或者存在毛刺等,在电压的作用下,常会使引箔片周边的电场分布发生严重畸变,较其他电容承受更高的电压,再加上常年运行的累积效应,极易引起小电容单元的击穿故障。同时,在薄膜的干燥过程中,受温度、作业环境等因素影响,铝箔易出现褶皱,进而影响电压的均匀分布。

2.2 电磁单元故障由于CVT电磁单元内部电气元件较多,因此该类互感器电磁单元发生故障的概率也要高于电磁式电压互感器。常见的故障主要有并联谐振电容器接线端子接头松动发热,内部线圈短路导致线圈烧损,夹紧螺杆有悬浮电位、螺线有尖角而引起局部放电及内部受潮绝缘降低等。例如某些电磁单元内部连接线未采用绝缘线,致使中间变压器至分压电容器之间的连接线与箱壳碰接,发生内部烧伤放电,绝缘劣化等;内部中间变压器一、二次线包受周边避雷器、电动力冲击等因素影响,发生接地及匝间短路等故障,外观表现为故障部位温度升高,利用红外成像检测仪可直观地发现故障部位及发热点。若互感器内部有清脆的异响声,应当重点检查电磁单元中电抗器后中间变压器等的螺栓是否松动。

还有部分CVT由于制造工艺不良,在运输和运行过程中受振动等影响可能使绝缘磨损,绝缘性能大幅下降,最终造成绝缘击穿、高压绕组短路、二次绕组无电压输出、油色谱异常等。电磁部分密封不良也会造成内部受潮,导致空气中的水分浸入,未浸入油中的元器件发热,加快油质老化,致使介损、绝缘及耐压试验不合格,严重影响CVT的安全稳定运行。

2.3 二次接线端子故障二次接线端子是CVT外部二次接线的集中部分。在安装调试及投运后的例行试验中,极易造成二次端子接线松动、脱落及末屏套管渗漏等。根据CVT的电容分压原理,其电容分压器串联电容的末屏在运行中必须接地,一旦在运行中造成末屏失去接地或接地不良,末端对地就会形成1个电容(电容量远小于电容单元的电容量),势必在末端与地之间产生很高的悬浮电压,严重时导致电容器末端对地放电,烧蚀元件,劣化绝缘油,甚至发生CVT爆炸事故。

3 现场试验及返厂试验数据分析分别选取220 kV兴广变电站调度编号为219和229的220 kV CVT进行解体分析。这2支CVT分别为2012年和2004年生产的

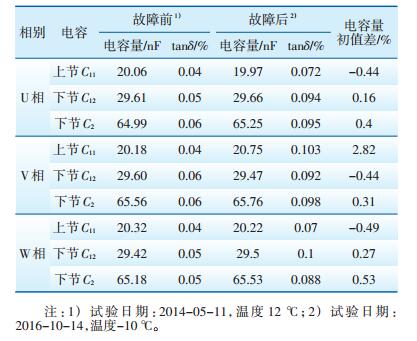

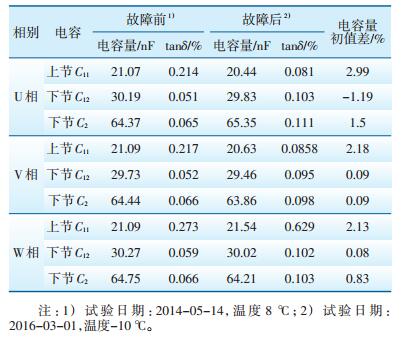

收集和整理了故障CVT近3 a的现场试验数据,表 1、表 2分别列出了219 CVT、229 CVT故障前例行试验以及母线电压不平衡后试验数据中初值差较大的典型数据。

| 表 1 219 CVT故障前、后例行试验数据 |

| 表 2 229 CVT故障前、后例行试验数据 |

根据《内蒙古输变电设备状态检修规程》 [5(]以下简称《规程》),219 CVT故障前电容量及介损试验值均符合要求。

按《规程》要求,电容量初值差不超过±2%(注意值),介损值≤0.25(膜纸复合)。从表 1中电容量初值差可以看出,U、W两相介损及电容量试验数据在合格范围内;V相上节电容初值差为2.82%,不合格,初步判断上节电容有击穿故障。

3.1.2 229 CVT试验数据分析229 CVT已运行达13 a,按照《规程》规定,故障前电容量及介损试验值均合格。

表 2试验数据中每相上节电容初值差均超过± 2%,电容值较2014年试验值增大,介损试验合格,说明三相上节电容单元均存在击穿现象。

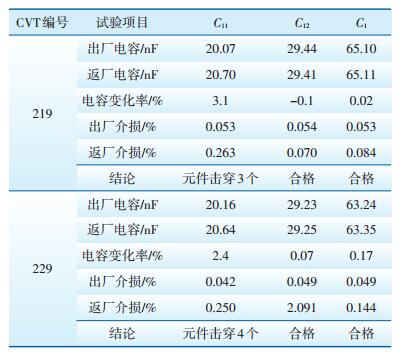

3.2 返厂测试及解体过程将219 CVT的V相和229 CVT的U相返厂进行解体测试,试验发现与现场分析的结果一致,均在上节电容中出现了电容单元的击穿现象。返厂解体测试结果见表 3所示。

| 表 3 229 CVT故障前、后例行试验数据 |

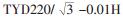

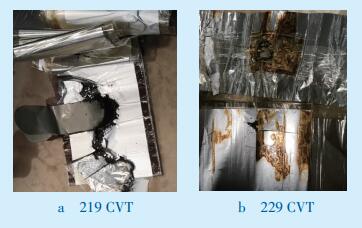

解体后发现219 CVT上节共有电容单元89个,其中3个击穿,损坏个数占整体的3.3%;229 CVT上节共有110个电容单元,其中4个击穿,损坏个数占整体的3.6%,与之前试验电容量变化值基本一致。现场解体、测试及电容小单元击穿照片见图 3、图 4所示。

|

图 3 CVT吊芯解体 |

|

图 4 219 CVT、229 CVT小电容单元击穿 |

解体后的电容单元故障点较为明显,主要在引线片的边缘产生放电击穿电容。由于元件的铜引线片比铝箔厚,且冲压后边缘的场强不均处相对于铝箔多。因此,2012年以后,CVT产品元件引线片已全部改为铝箔制作,为了进一步改进铝箔引线片的电弱点分布,对铝箔进行了折边处理。

分析229 CVT现场解体情况,产品元件击穿的原因主要是设备材料、搬运损伤、绝缘介质老化共同作用的结果。元件的绝缘介质材料本身就不可避免地存在个别绝缘弱点,这些弱点在长期运行过程中受电和热的共同作用,加速劣化,逐步扩大弱点的影响,最终导致元件彻底击穿损坏。当其中1个元件击穿时,继续运行加速了其他元件的老化,最终引起多个元件的击穿。同时,手工搬运过程中也可能造成元件损伤,形成弱点。

另外,从解体情况发现分压器有元件击穿,损耗增加的分压器在解剖元件时发现有黄褐色蜡状物(见图 4b),击穿点处和非击穿点处均有蜡状物,蜡状物存在的位置不固定,蜡状物分布与击穿点不存在对应关系。由于229 CVT已运行13 a,在电压的长期作用下,局部场强集中,产生低能局部放电,致使周围油劣化形成蜡状物。

4 防范措施 4.1 加强监造管理,建立供应商质量档案通过生产管理系统(PMS)对CVT建立详细的数据信息库,将其型号、出厂日期、出厂编号、技术参数及生产厂家等基本信息记录在案,同时还应记录CVT运行工况信息,如发热、试验数据、二次电压监控等。利用专家辅助决策系统,整合信息资源,对CVT的运行状态做出综合判断,再结合运行环境,对各供应商产品做出综合评价,为后续的采购评标提供技术支撑。

由于CVT的制造工艺较复杂,因此项目单位要赴厂认真监造,重点对生产工艺进行监督和把关。对生产过程中的关键点进行现场验收,如出厂试验、电容单元及绝缘件的烘干、各连接线是否采用绝缘导线或进行绝缘包扎等。此外,还要对一些外购件严格把关,要求供应商提供合格证、说明书及试验报告等有关证件,严禁使用“三无”产品。

4.2 加大巡检力度,避免人为因素干扰(1)做好新人员的培训工作,熟练掌握CVT结构、原理及作用等,试验时要有师傅现场指导和监督,避免二次线错接、虚接等。对新投运的CVT,要加强监视二次电压及开口三角电压情况,开展特巡,加大红外测温次数和频率。

(2)要对运行中的CVT做好定期巡检,一旦发现二次电压及开口三角电压异常时,要注意分析及跟踪观察,必要时停电开展诊断性试验,测试电容量的变化,超过注意值时能立即退出的应立即退出运行,不能立即退出的应做好一、二次电压的观察记录及分析,根据异常发展趋势尽快将其退出运行。

(3)要根据CVT表征物理及电气特性,能够初步进行故障类型判断和故障定位,在不能立即停运的情况下,能够合理判断故障程度和发展态势,采取必要措施。

4.3 深入技术创新,推广带电检测应用乌兰察布电业局检修模式目前已由周期性检修转变为状态检修,停电次数和时间逐年降低,停电试验的故障检出率也相应减少。因此,加大日常带电巡检是今后重要的工作之一,如利用红外成像设备查找电磁单元异常发热故障,利用电容量在线监测装置有效诊断出电容单元击穿故障。通过采用红外成像仪和紫外成像仪,有助于早期发现设备过热性缺陷及潜伏性故障;通过仿真系统优化CVT设计,使其具备更好的参数性能,达到最佳工作状态,使其工作磁密降低、有效躲避谐振点、增大k值等[6];通过采用在线监测系统,对CVT的介损、电容量等实时监测,有效掌握设备在带电运行状态下的情况。再结合CVT二次电压的变化情况,利用人工智能辅助系统综合判断,减少人为干预,大幅提高设备诊断的准确性。

5 结束语目前CVT已成为母线型电压互感器的首选类型,该型式电压互感器在满足各项技术需求的同时,由于其结构复杂,也会出现较多的问题和缺陷。只有不断地积累和总结,正确地分析故障原因,才能将CVT的优势发挥至最佳,有效保障电网的安全运行。

| [1] | 姜炯挺, 刘鹏, 夏巧群, 等. 对一起电容式电压互感器过热故障的综合诊断[J]. 供用电, 2012, 29(6): 63–66. |

| [2] | 刘刚, 江波. 电容式电压互感器故障分析及预防措施[J]. 变压器, 2012, 49(9): 68–72. |

| [3] | 侍海军, 汪飞, 连振东. 电容式电压互感器故障实例及分析[J]. 江苏电机工程, 2009, 28(4): 14–15. |

| [4] | 张金祥, 黄德顺. 浅析电容式电压互感器二次电压偏高现象[J]. 高电压技术, 2006, 32(1): 115–116. |

| [5] | 内蒙古电力(集团)有限责任公司. 输变电设备状态检修试验规程[Z]. 呼和浩特: 内蒙古电力(集团)有限责任公司, 2010. |

| [6] | 何建, 余睿, 杨漪俊. 电容式电压互感器常见故障及监测[J]. 电力电容器与无功补偿, 2009, 30(5): 38–42. |

2017, Vol. 35

2017, Vol. 35