智能变电站通信建立在IEC 61850通信标准基础上[1],采用三层两网的架构体系完成站内设备之间的通信。智能变电站引入了合并单元、智能终端、交换机等设备,采用光信号进行数据传输,二次系统物理回路连接由光纤替代了电缆,二次系统信号的输入输出与物理连接的通信网络不再一一对应[2]。因此,基于IEC 61850标准的智能变电站二次系统物理回路连接设计向设计人员提出了新的挑战。

智能变电站二次系统物理回路的连接以二次设备之间的逻辑回路连接为基础,通过装置之间收发光口的连线确定通信连接关系。物理回路连接以可见的硬件回路承载了二次设备之间的信息传输,使得二次系统的互联互通操作得以正确进行。物理回路的连接设计是智能变电站二次系统设计中不可或缺的部分[3],研究简洁、高效的设计方法是从事智能站二次系统设计工作的设计者一直努力的方向。

本文通过对智能变电站结构、二次系统装置配置规律、不同类型间隔的划分等内容进行分析研究,在智能变电站物理回路连接设计中形成典型设计方案,并以其为模板完成类似间隔物理回路连接设计,通过模板数据的衍生,提高了物理回路连接设计的高效性与准确性。

1 目前变电站物理回路连接设计模式目前智能变电站物理回路连接设计基于施工图展开[4],将每一个二次设备的背板从厂家提供的屏柜图纸中提取出来,标注板卡型号、光口数量、光口编号等信息,然后将需要进行物理连接的2个装置的通信板展示在同一界面上,利用CAD箭头图形连接。

上述步骤仅完成2个装置间1根纤芯的连接,物理回路连接设计还需完成屏柜内部跳纤连接、屏柜之间纤芯组缆、尾缆连接、光纤转接等工作[5]。由此可见,目前物理回路连接的设计方式需要遍历每个装置的通信板光口信息,以图形方式一一罗列,将装置光口一一对应完成连接,然后将物理连接信息转化为表格模式。该方式提取数据量庞大、图形标注工作繁琐,涉及大量重复性的工作,造成了物理回路连接设计工作效率低,准确性与完整性得不到保证,延长了设计周期。

2 典型设计方案及模板数据应用关键技术为提高物理回路连接设计的简洁性与高效性,根据智能变电站二次系统配置情况划分典型间隔,将不同类型间隔的物理回路连接数据作为模板数据,衍生完成与模板数据类似的间隔物理回路连接设计,通过数据匹配与数据自定义,保证物理回路连接的完整性、准确性与高效性[6]。涉及的关键技术有以下3部分。

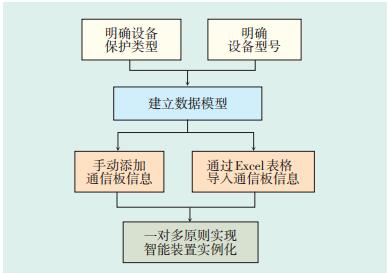

2.1 数据模型建立及智能装置实例化智能变电站二次系统配置是物理回路连接的基础,因此正确配置智能变电站二次设备是物理回路连接设计的首要工作。本文采用先建立数据模型再进行智能装置实例化的方法完成智能装置模型的建立,具体流程如图 1所示。

|

图 1 智能装置实例化流程图 |

(1)根据智能二次设备的类型及装置型号建立数据模型;

(2)在数据模型的属性部分添加装置背板图信息,支持手动添加及数据导入两种模式;

(3)根据同一型号的智能装置数量≥1的规律,对智能装置进行分类命名;

(4)导入数据模型中的通信板配置信息,明确每个智能装置的物理端口信息。

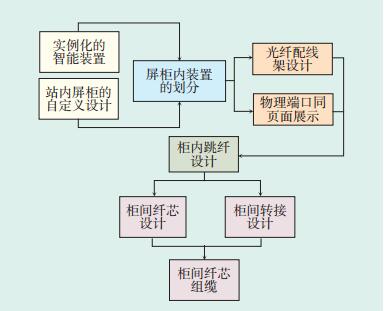

2.2 典型间隔设计及模板数据成型2.2.1 典型间隔设计按照智能变电站的传统结构划分典型间隔,如主变压器间隔、线路间隔、母联间隔等,根据划分的典型间隔分配屏柜装置,屏柜内部物理回路支持跳纤设计,屏柜之间物理回路支持纤芯设计。典型间隔设计原理如图 2所示。

|

图 2 典型间隔物理回路设计 |

(1)通过定义的屏柜数据链表完成站内屏柜的自定义设计;

(2)完成实例化智能装置所在屏柜的划分;

(3)以屏柜内部结构为数据块,通过接口类的定义完成光纤配线架数量的设计及命名;

(4)依据数据页面触发展示的原则,根据导入的智能装置物理端口信息及配线架内容统一展示,通过双击触发完成屏柜内部跳纤的设计;

(5)已完成的跳纤设计在装置的物理端口中通过标志展示;

(6)以屏柜为选择展示单位,选定两端装置,通过RX(接收)光口与TX(发送)光口的对应完成屏柜间纤芯的连接,在纤芯连接过程中可加入柜间的光纤转接;

(7)选中光缆两端的屏柜,编辑光缆型号信息,配线架按照自上而下的顺序自动匹配备用芯数据,完成纤芯的组缆。

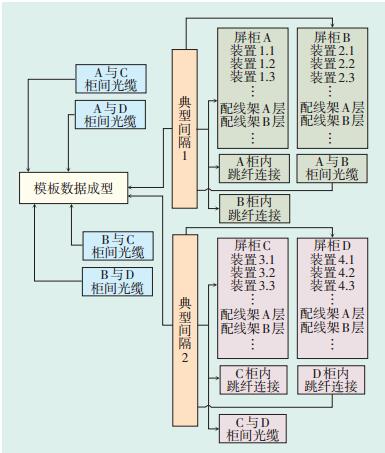

2.2.2 模板数据成型典型间隔物理回路设计数据是模板数据的基础,根据变电站二次系统的实际情况,选择数量≥1个的典型间隔设计数据作为自定义模板数据。具体数据成型的原理如图 3所示。

|

图 3 模板数据成型示意图 |

(1)模板数据成型的关键是选择典型间隔中智能装置屏柜,可选择多个典型间隔,对于以下情况尤其适用:间隔类型A在本站中数量>1,间隔类型B在本站中数量>1,间隔类型A与间隔类型B之间存在物理回路连接;

(2)选中模板数据包含的内容之后,对模板数据自定义命名,完成模板数据的创建;

(3)模板数据成型需在后台数据库中完成选中及标志智能装置描述、装置命名、屏柜命名、屏柜内部结构及连接、屏柜之间纤芯及光缆等操作。

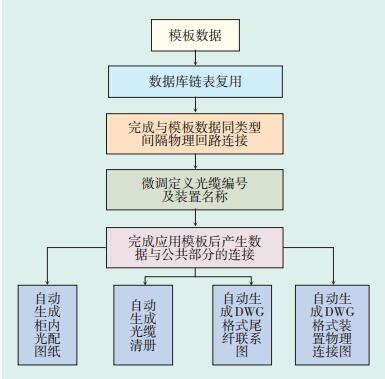

2.3 模板数据的衍生设计方案模板数据成型后,利用数据复用原理实现其他间隔的衍生设计。衍生设计包含类似间隔应用模板数据,公共间隔数据重新生成2部分。衍生设计方案具体原理如图 4所示。

|

图 4 衍生设计示意图 |

(1)成型的模板数据通过复制数据块及连接关系,完成同类型自定义间隔物理回路的连接设计;

(2)模板数据中装置命名及光缆型号在数据复用过程中未设置替换接口,需在数据复用完成后微调;

(3)完成根据模板衍生设计完成的间隔数据与公共装置的物理回路连接设计;

(4)自动生成DWG格式图纸及Excel表格式报表,图纸包含装置连接图、柜内光配图(支持端子排及光纤配线横向展示2种模式)、尾纤联系图等;报表包含光缆清册总表、光缆清册分表。

针对自定义的模板数据,根据衍生设计原理,可一键完成相同间隔的物理回路连接设计,大大缩短了物理回路设计周期,提高了设计效率。

3 工程应用实例以浯河220 kV变电站新建工程为例,该工程规模为3台240 MVA主变压器,6回220 kV出线,14回110 kV出线。

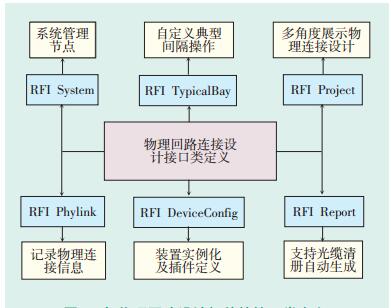

3.1 物理回路连接相关接口类定义各种接口类定义及功能约束为物理回路连接设计提供后台数据库支持,部分类名及定义如图 5所示。

|

图 5 与物理回路设计相关的接口类定义 |

(1)系统管理接口类RFI System:在javascript的对象名为system,主要包含与系统管理节点相关的接口;

(2)工程管理接口类RFI Project:在javascript的对象名为project,主要包含与多角度展示物理装置连接设计功能相关的接口;

(3)典型间隔管理接口类RFI TypicalBay:在javascript的对象名为bay,主要包含与自定义典型间隔操作相关的接口;

(4)智能装置选型接口类RFI DeviceConfig:在javascript的对象名为devconfig,主要包含与创建智能装置、创建或导入插件背板信息、智能装置选型相关的接口;

(5)物理回路配置接口类RFI Phylink:在javascript的对象名为phylink,主要包含与物理信息连接相关的接口;

(6)报表管理接口类RFI Report:在javascript的对象名为report,主要包含与光缆清册报表相关的接口。

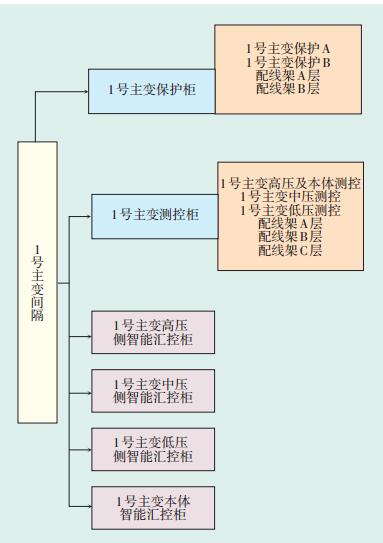

3.2 建立典型间隔的智能装置及屏柜划分基于模板数据的应用原理,浯河220 kV变电站的典型间隔划分为1号主变压器间隔、110 kV线路间隔A、220 kV线路间隔A、220 kV线路间隔B、母联间隔、公共间隔。以1号主变压器间隔为例说明应用过程。1号主变压器间隔装置及屏柜配置如图 6所示。

|

图 6 1号主变压器间隔装置及屏柜配置 |

(1)按照保护装置配置原则,建立主变压器间隔内二次设备数据模型,含合并单元、智能终端、主变压器保护、主变压器测控共4种模型;

(2)在以上4种模型中分别导入对应的通信板光口信息;

(3)根据模型信息完成1号主变压器间隔智能装置实例化匹配,合并单元模型对应1号主变压器高中低压双套共6套装置,智能终端对应高中低压双套及本体共7套装置,主变压器保护模型1对应A套主变压器保护,主变压器保护模型2对应B套主变压器保护,主变压器测控装置对应高压侧及本体、中压侧、低压侧共3套测控装置。

(4)添加1号主变压器保护柜、1号主变压器测控柜、1号主变压器高压侧智能汇控柜、1号主变压器中压侧智能汇控柜、1号主变压器低压侧智能汇控柜、1号主变压器本体智能汇控柜。将(3)中的装置按照实际情况划分到屏柜中,添加柜内光纤配线架。

3.3 完成典型间隔柜内及柜间回路连接、组缆(1)以屏柜内部为展示界面,根据装置光口分布情况及设计方案,完成柜内装置光口与光纤配线架端口之间的连接;

(2)以两侧屏柜为展示界面,根据两侧装置收发光口的配置情况及数据流向,完成柜间纤芯的连接(包括柜间转接端口);

(3)利用线缆管理功能,选择光缆两侧屏柜,自定义光缆编号及型号,自动匹配光缆备用芯,完成纤芯组缆。

3.4 自定义模板数据,完成衍生设计及公共部分连接(1)根据该站的间隔情况,将已完成的典型间隔设计数据定义为4个模板,具体如下。

模板1数据:1号主变压器间隔;

模板2数据:110 kV线路间隔A1;

模板3数据:220 kV线路间隔A1;

模板4数据:220 kV线路间隔B1。

(2)根据模板数据衍生设计原理进行工程数据复用。完成的设计成果如下。

模板1衍生设计:2号—3号主变压器间隔;

模板2衍生设计:110 kV线路间隔A2—A14;

模板3衍生设计:220 kV线路间隔A2—A6;

模板4衍生设计:220 kV线路间隔B2—B6。

然后将已衍生的数据进行装置命名和描述微调,完成衍生数据与公共间隔数据的连接。至此,本站物理回路连接设计工作全部完成。

3.5 导出设计成果根据已完成的物理回路连接关系,直接导出DWG格式图纸及Excel报表、装置之间的光口联系图、柜内光配连接图、光纤联系表、尾纤联系表、光缆清册汇总表、光缆清册分表。

4 结语本文提出的物理回路连接设计方法相继在多个智能变电站工程设计中得到了应用,缩短了设计周期,提高了设计效率,平均每个工程直接缩短设计和调试周期10~20 d,得到了调试方、施工方的高度认可,取得良好的经济及社会效益,推广应用前景广阔。

| [1] | 国家电网公司. IEC 61850工程继电保护应用模型: Q/GWD 396—2009[S]. 北京: 国家电网公司, 2010. |

| [2] | 林宇锋, 钟金, 吴复立. 智能电网技术体系探讨[J].电网技术, 2009, 33(12): 8–14. |

| [3] | 修黎明, 高湛军, 黄德斌, 等. 智能变电站二次系统设计方法研究[J].电力系统保护与控制, 2012, 40(22): 124–128. DOI:10.7667/j.issn.1674-3415.2012.22.022 |

| [4] | 蒲伟, 马泽菊. 智能变电站二次设计探讨[J].科技创新导报, 2011(34): 100. DOI:10.3969/j.issn.1674-098X.2011.34.079 |

| [5] | 庞红梅, 李淮海, 张志鑫, 等. 110 kV智能变电站技术研究[C]//华东六省一市电机工程(电力)学会. 第十九届输配电研讨会论文集. [S. 1. ]: 华东六省一市电机工程(电力)学会, 2011. |

| [6] | 叶刚进. IEC 61850标准在智能化变电站工程化应用研究[D]. 北京: 华北电力大学, 2012. |

2017, Vol. 35

2017, Vol. 35