内蒙古500 kV主干网架受地理条件制约,呈东西狭长分布,输电线路长、分布广,所经区域大部分是黄灌区、沙漠区、丘陵以及河网沼泽等[1],且经常受到风沙、严寒等恶劣天气的影响,大大增加了输电线路运行维护的难度。

利用无人机搭载激光雷达可对输电线路进行巡检,高效准确地采集廊道空间环境数据,建立输电线路无人机激光雷达环境监测系统,对地物安全距离、地形变化及塔倾塔基沉降情况进行分析预警,以降低巡检难度、缩短巡检周期、提高巡检质量。本文主要介绍基于激光雷达测量技术的输电线路环境监测系统的工作原理、功能及其在500 kV输电线路巡检中的应用。

1 地形地貌对输电线路的影响在输电线路走廊内,地质、气候、通道环境以及施工作业等会引起地形地貌变化,从而对输电线路造成影响。在植被茂盛区域,植被的生长将导致植被至输电导线的距离减小,从而造成放电、短路;在煤矿采空区域,采矿活动会导致地面坍塌,不均匀沉降,地面开裂,山体滑坡、位移情况的发生;在河流流经区域,河流冲刷、自然灾害等强烈外力会造成河床演变;在移动沙丘区域,风力会造成沙丘移动。以上因素还将导致杆塔塔基高度变化、承压增大以及杆塔基础外露等,从而造成杆塔倾斜弯曲、塔基沉降、杆塔倒塌等事件的发生,影响输电线路的安全稳定运行。

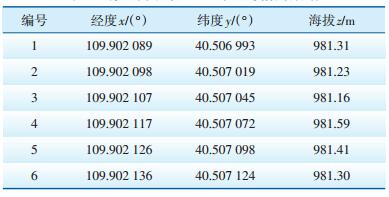

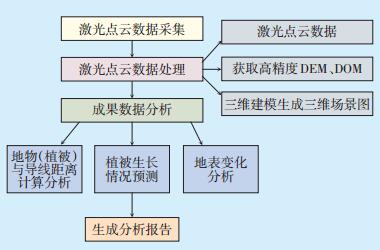

2 系统功能及组成基于激光雷达测量技术的输电线路运行环境监测系统主要由空间数据管理展示模块、巡检数据处理模块、地形地貌变化分析模块组成(见图 1)。其中,空间数据管理展示模块实现对台账数据、巡检数据(视频图像、点云数据等)及基础空间数据的管理展示。巡检数据处理模块是对自主研发的IMOS-cloud点云处理软件进行集成,用于处理巡检采集的激光点云数据、获取地形地貌变化分析的基础数据及用于展示的地形影像图。地形地貌变化分析模块则是系统功能的核心部分,用于对点云数据进行分析,获取环境变化对输电线路造成的影响情况。

|

图 1 输电线路运行环境监测系统组成 |

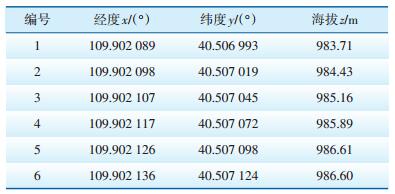

基于激光雷达测量技术的输电线路运行环境监测系统以采集到的高精度点云数据、高清影像数据为数据支撑,通过IMOS-cloud点云处理软件对原始数据进行滤波、分类、提取等处理,获取成果数据,并结合POS(Point of Sale,飞行位置、传感器姿态信息)数据及影像数据、生成DEM((Digital Elevation Model,数字高程模型)、DOM(Document Object Model,文档对象模型)等成果数据。处理及分析流程如图 2所示。以下分别对其中的主要步骤进行介绍。

|

图 2 输电线路运行环境监测系统处理及分析流程 |

通过IMOS-cloud点云处理软件处理生成的激光点云数据,根据单跨距划分存储为las文件。地物与导线距离的计算流程如下。

(1)确定通道内房屋、树木等建筑与导线各点间的距离(即获取杆塔两侧指定距离大小的矩形范围)。

(2)从点云数据中分类提取地面点、地物点(交叉跨越物、建筑、植被)用于计算。

(3)通过Crust算法分别对已分类的点集进行不规则三角网格化构建。

(4)获取每个三角网格中的最高点,然后以最高点为圆心、以设定的安全距离为半径建立水平圆形区域,筛选出水平投影落在此圆形区域内的电力线点后,计算各点与最高点的距离,若小于安全距离则说明存在安全隐患,记录隐患点空间信息。

3.2 植被生长曲线预测由于植被会随着时间的推移逐渐长高,在输电线路走廊范围内的植被至导线距离小于安全距离时会造成树闪故障,影响输电线路的安全稳定运行。植被生长曲线预测只考虑树高与时间的关系;在灰色模型基础上提出的灰色代数曲线模型适用于增长率小的线性过程和非线性过程的预测[2-3],因此本系统引入该模型对树木生长情况进行预测。

由于输电线路走廊植被多以杨树为主,在建立模型时以杨树各龄阶树高值为基础数据获取树木生长模型;然后将每次巡检记录获取的树高值带入预测模型获取未来一定时间的高度预测值,计算其与导线距离,生成植被生长变化曲线,提供预警信息。

3.3 地形变化的分析地形的变化检测是对相同区域不同时期的信息数据进行比较,发现其中差别,以了解地形的变化。DEM是用一组有序数值阵列形式表示地面高程的一种实体地面模型[4]。规则格网的DEM结构简单、计算简洁,可以快速进行对比计算[5]。

(1)首先通过不同时相DEM的数据空间配准将其统一到同一坐标系下,然后进行叠加对比、计算高程差,剔除误差后可发现其中地形发生变化的区域,计算变化区域面积,记录变化区域的空间信息。

(2)图像分类后采用比较法对不同时期的影像数据分类,逐个像素进行比对以确定变化的位置,找出其在水平方向上的变化趋势,从而获得地形三维变化信息。

(3)通过点云数据计算附近杆塔的倾斜度及塔基高度等数据,与已有杆塔信息对比,以确定地形变化对杆塔的影响。若变化区域位于输电线路下方,则需要计算变化区域内输电导线的净空距离是否在安全范围内,以判断是否对导线造成影响。

4 应用实例利用无人机搭载轻型激光雷达系统及高清数码摄像机对内蒙古500 kV输电线路响高Ⅰ线、响高Ⅱ线进行巡检作业,采集的点云数据及高清影像数据等经过处理后获得激光点云数据及DEM、DOM等。以此数据为基础,通过地形地貌变化对植被与导线距离、植被生长情况、地形变化进行分析。具体步骤如下。

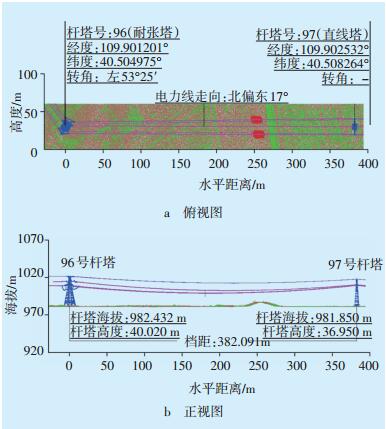

4.1 地物与导线距离计算利用地物至导线点距离计算分析功能计算地面至导线的距离,发现96号和97号杆塔间存在安全隐患:距离96号杆塔252 m处,地面距导线距离为13.17 m,小于《DL/T 1741—2010架空输电线路运行规程》要求的安全距离14 m[6]。成果报告如图 3所示。

|

图 3 地物与导线距离计算分析 |

对采集到的数据通过计算植被至导线的距离可获取两杆塔间导线下方植被至导线距离曲线图。根据曲线图可以判定植被至导线距离均大于安全距离值7 m,处于安全范围内。通过时间响应函数可计算1 a后植被的生长量,叠加现有植被高度,形成1 a后植被至导线距离预测曲线,根据曲线判定植被至导线距离均大于安全距离值7 m,依然处于安全范围内。

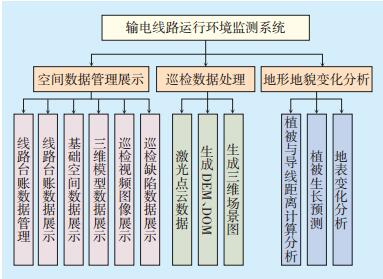

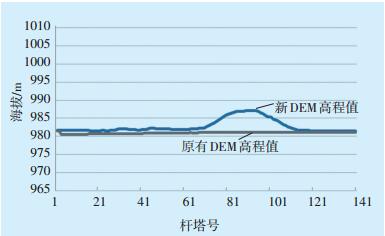

4.3 地形变化分析将巡检采集原始数据处理后得到的DEM数据及原有DEM数据对应的相同区域截取数据转为矩形栅格数据,如表 1、表 2所示。通过DEM叠加求差后确定地面出现下沉或突起的位置,经过剖面分析(如图 4所示),发现地形发生突起,造成与导线距离小于安全距离。

| 表 1 第 1次采集DEM对应的格网数据 |

| 表 2 第 2次采集DEM对应的格网数据 |

|

图 4 地形变化剖面图 |

本次巡检共发现危及线路超高安全距离的树木13项,通道隐患6项,沙漠地形变化3项,跨越河流宽度、滩涂地貌各1项;同时计算附近杆塔塔基沉降杆塔倾斜度、树木生长周期预判等地形变化参数,对其影响进行预警,缩短了巡检时间、降低了成本、提高了巡检精度。

6 结束语利用无人机搭载基于激光雷达测量技术的输电线路运行环境监测系统中,对输电线路廊道进行高频度的巡检监测、分析环境中植被的生长情况及地形的变化,从而降低线路安全运行的风险及巡检人员工作强度和危险性,为输电线路廊道环境巡检分析向自动化智能化方向发展提供了可能。

| [1] | 张国君. 内蒙古电网输电线路直升机巡检技术研究应用[C]//内蒙古电力(集团)有限责任公司. 京津冀晋蒙鲁电机工程(电力)学会第十八届学术会议论文集. 呼和浩特: 内蒙古电力(集团)有限责任公司, 2008: 812-813. |

| [2] | 田晓筠, 李永启, 刘继新. 林木直径和树高生长的GAM模型[J].林业科技, 1993, 30(4): 5–7. |

| [3] | 蒋艳, 李玻, 李任波. 滇中云南松胸径和树高生长的GAM模型[J].林业调查规划, 2009(34): 13–15. |

| [4] | 李进. 数字高程模型的表现及应用[J].科技创新与生产力, 2010(5): 77–78. |

| [5] | 安辛克, 李琳琳, 张运刚. 不同分辨率SRTM-DEM的数字地形分析比较研究[J].测绘与空间地理信息, 2010(33): 73–75. |

| [6] | 全国电力架空线路标准化技术委员会运行分技术委员会. 架空输电线路运行规程: DL/T 1741—2010[S]. 北京: 中国电力出版社, 2010. |

2017, Vol. 35

2017, Vol. 35