近年来,国内气候变化较大,暖湿气流逐年由南向北移动,在蒙东地区形成了北移东扩的趋势,尤其是春冬两季,季节交换时节(每年10—11月、次年2—5月),频繁出现导线覆冰现象,轻者造成导、地线脱冰跳跃,重者造成相间短路故障跳闸。蒙东地区500 kV输电线路多为紧凑型线路,相间距离小,且均为送端线路,走向为南北走向,近年来多次发生导线覆冰舞动故障,给电网安全稳定运行带来极大影响。

本文对蒙东地区500 kV紧凑型输电线路覆冰舞动故障进行分析,并对现有防范措施进行评估,制订针对性的改进措施,以确保输电线路安全运行。

1 输电线路覆冰舞动原因分析通常认为,引起输电线路舞动的主要因素为导线覆冰、风激励、线路参数3个因素[1]。

1.1 导线覆冰由于东西走向山脉的迎风坡在冬季覆冰较背风坡严重,因此东西走向的导线覆冰普遍较南北走向的导线覆冰严重;导线悬挂高度越高,覆冰越严重,因为空气中液态水含量随高度的增加而升高;另外,大截面导线更易发生偏心覆冰[2];分水岭、风口处线路覆冰较其他地形严重,江湖水体对线路覆冰影响也很明显。另外,导线覆冰还跟温度变化密切相关,一般会在气温骤降以及气压降低后又降雪的情况下发生。由于导线覆冰程度不均匀,容易产生扇形、D形、新月形等不规则形状,一旦风激励作用,便会发生导线舞动。

1.2 风激励在初春与冬季,由于冷气流与暖气流的不断交汇,引起强劲风力。若输电线路位于相对较为开阔平坦的风口位置,风速为4~20 m/s,且风向与线路走向的夹角较大,则容易发生舞动。当夹角为90°时,对舞动的影响最大;反之,当夹角为0,即风向平行于导线轴线时,引起舞动的可能性最小[1]。

1.3 线路参数线路参数是导致线路舞动的内在因素。大截面、多分裂导线扭转刚度大,容易覆冰,因此大截面导线比常规截面的导线容易发生舞动,分裂导线比单导线容易发生舞动[1]。导线表面越粗糙,越易结冰,导线覆冰就越严重,发生舞动的可能性就越大。导线张力越大,弧垂就越小,发生舞动和相间碰线的可能性就越小,但张力过大,可能会导致导线微风振动增强。档距越大,导线吸收的能量就越大,舞动的幅度也就越大[3]。

2 蒙东地区500 kV紧凑型输电线路故障概况蒙东地区500 kV交流输电线路自2009年以来共发生故障跳闸26条次,其中,紧凑型输电线路发生故障24条次,占总数的92.3%。在紧凑型线路的24条次故障中,覆冰舞动14条次、雷击4条次、鸟害4条次、风偏1条次、外力破坏1条次。线路覆冰舞动造成的故障跳闸次数占跳闸总数的58.3%,成为500 kV紧凑型输电线路故障跳闸的主要原因。

在26次跳闸故障中,故障停运15次,线路重合成功9次。因覆冰舞动故障停运14次,雷击故障停运1次。紧凑型线路覆冰舞动故障停运率为100%,覆冰舞动故障停运次数占总故障停运次数的93.33%,给电网安全、可靠供电造成很大影响。

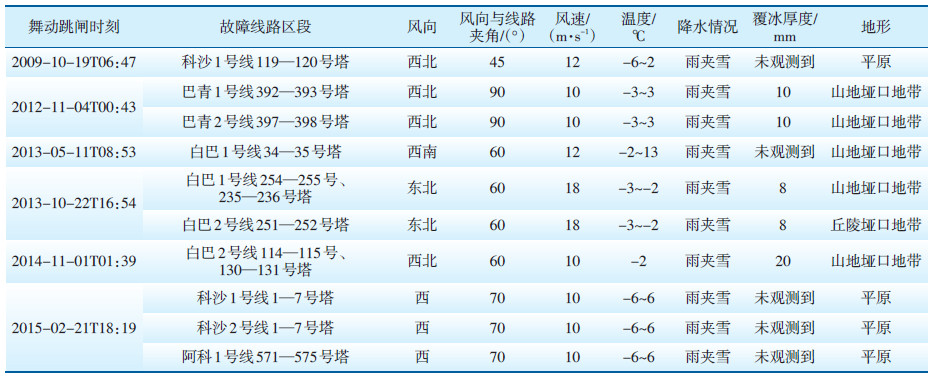

导线覆冰舞动故障轻则造成相间间隔棒、均压环、子导线间隔棒损坏(图 1—图 4),重则造成绝缘子串断裂、金具断裂导线落地(见图 5、图 6),倒杆、倒塔、断线。

|

图1 相间间隔棒损坏 |

|

图2 均压环损坏 |

|

图3 子导线间隔棒损坏 |

|

图4 相间间隔棒与子导线间隔棒连接金具损坏 |

|

图5 绝缘子钢脚断裂落地 |

|

图6 绝缘子芯棒断裂,导线落地 |

2009年以来舞动故障均发生在紧凑型线路上,紧凑型铁塔塔窗间隙较小,导线相间距为6.7~7 m,远小于常规线路的相间距离,因此发生舞动时极易造成相间短路。

3.1.2 线路导线发生舞动线路的导线截面积均大于240 mm2,每相6分裂。大截面导线比小截面导线易发生舞动,因为在相同的档距内,大截面导线的相对扭转刚度较大,覆冰时导线扭转角相对要小,更易形成凸出的冰翼。

分裂导线比单导线易发生舞动,由于风激励产生的升力远大于单导线,且分裂导线被间隔棒分成许多次档距,不可以全档自由随偏心冰荷扭转,形成不均匀覆冰。另外,分裂导线的扭转固有频率与垂直固有频率的比值比单导线小得多,极易形成谐振。

3.1.3 故障相别线路故障均为相间短路故障,相别为L1L2相或L2L3相,即左上相或右上相与下相之间放电。由于紧凑型线路导线排列方式为倒三角形排列,导线舞动振幅在垂直方向的分量更大,对上下导线间距影响更大,因此蒙东地区发生的线路舞动故障均为上下相之间的相间短路故障。

3.1.4 档距线路档距对舞动的影响较大,档距越大,越易发生导线舞动,并且舞动幅值越大,对导线、金具和杆塔造成的破坏也就越大。缩小线路档距,可在一定程度上减小导线舞动幅值,减轻舞动对线路造成的损坏。因此可以通过采用增加耐张/直线塔的方式,缩小线路耐张段长度和线路档距,达到提高线路抗舞能力的目的。

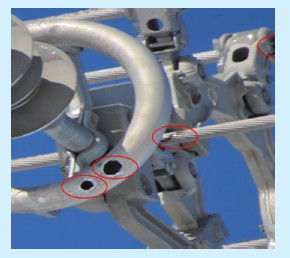

3.2 外界因素 3.2.1 气象影响舞动的气象因素主要取决于覆冰和风激励,具体为风速、风向与线路夹角、湿度、温度、覆冰厚度等因素,500 kV线路舞动气象因素统计情况见表 1所示。

| 表 1 500 kV线路舞动气象、地形因素统计结果 |

从表 1可以看出:

(1)风向:6次舞动故障中有3次故障发生时的风向是蒙东地区冬季主导风向——西北风,另外还有1次是西风,可见,虽然舞动故障与冬季主导风向相关性较强,但对于有微气象条件的地区也要加强治理[2]。

(2)风向与线路夹角:6次舞动故障的风向与线路夹角均大于等于45°。阿科线、沙科线和白巴青工程线路均为北段电厂送出线路,线路走向大致为南北走向,与地区冬季主导风向夹角普遍较大。

(3)风速:6次舞动故障发生时风力均较大。风速在10~18 m/s,较其他地区发生舞动故障时的平均风速稍大。

(4)温度:6次舞动故障发生时的环境温度均在0 ℃左右,可见,1 d内温度在0 ℃上下波动时最易引起导线舞动。

(5)降水情况:6次舞动故障发生时降水类型均为雨夹雪。由于地区整体湿度较低,未出现由于大雾天气引起的导线舞动。

(6)覆冰厚度:从目前已观测到的覆冰情况来看,线路覆冰厚度在10 mm左右的居多。

3.2.2 地形由表 1可以看出,在蒙东地区的10个故障点中,有5个位于山地,1个位于丘陵,4个位于平原地带。

3.2.2.1 山地及丘陵地带位于山地及丘陵地带的6个故障点皆处于垭口地带,有着明显的持续风力通道。其微气象条件明显,风向与线路方向垂直或呈较大角度[4, 5]。

对于山地或丘陵,舞动线路集中在垭口或风口地带,而对于其他地带线路如顺山脉方向的线路,往往由于地形复杂、风的紊流系数高,无法形成稳定持续的风,反而不易产生舞动[3]。

3.2.2.2 平原地带平原地区风力梯度变化较小,容易形成稳定持续的风激励,一旦具备导线舞动气象条件,往往更易发生导线舞动。风向一般与当地主导风向一致。

3.2.3 故障时间从故障时间上分析,6次舞动故障中2次发生在10月,2次发生在11月,1次发生在2月,1次发生在5月。其中,5次故障是发生在冬季,10月—11月的4次故障发生在秋冬季节交替的日子,2月和5月的2次故障发生在气温骤变的日子。

从时间段上看,2次故障发生在清晨,2次发生在傍晚,2次发生在凌晨,均为昼夜交替以及温度变化较快的时间段。

从变化趋势上看,舞动发生的线路区段呈逐年北移东扩的趋势,由于气候环境逐年变化,可形成导线舞动的地理条件也在发生变化。

4 蒙东电网现有紧凑型线路防舞措施效果分析对2015-02-21发生了舞动故障的3条线路加装了相间间隔棒。通过现场观测,相间间隔棒在线路发生舞动时起到了抑制舞动幅值、降低相间短路故障发生概率的作用。目前防舞措施对于一般的起舞条件能起到较好的防舞效果,但仍有2点不能满足防舞需求。(1)在部分特殊区段,现有间隔棒数量不能满足防舞需求。

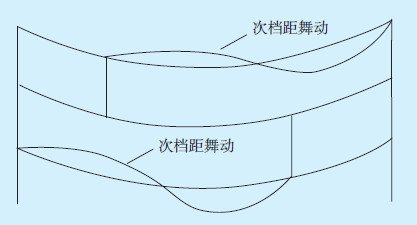

从发生过舞动故障的区段来看,档距在300~500 m,需配置3个间隔棒;档距在500~700 m,需配置5个间隔棒。在这样的条件下,形成较大幅度的次档距舞动时(如图 7所示)[6],就可能造成线路的相间间隔棒出现机械和电气故障。较大次档距舞动是造成蒙东地区线路的机械损坏和电气故障的重要原因。目前采用的相邻相间间隔棒次档距均大于200 m,在极端覆冰条件下产生的一阶或二阶次档距舞动幅值对于紧凑型线路仍然过大。

|

图7 安装相间间隔棒形成次档距舞动示意图 |

(2)目前相间间隔棒端部采用的是球头连接结构,主要采用悬挂在导线绝缘子端部结构。在紧凑型线路上应用的相间间隔棒,安装后状态主要为水平和斜置。由于相间间隔棒本身的重力作用,斜置安装的下球头以及水平安装的2个球头,均抵靠在球窝的下沿,缺少活动裕度。当导线受到风力作用发生水平方向或垂直方向运动时,相间间隔棒受到挤压,上导线以相间间隔棒为杆,以球窝下沿为支点,对球头形成弯矩作用,而球头转动受限,使该弯矩对球头应力较大,造成球头弯曲、球头疲劳断裂。

5 防范措施及建议针对上述情况,从管理及技术方面提出以下措施及建议。

5.1 管理措施(1)在线路设计阶段,应充分考虑线路气象条件和通道走廊利用率,尽可能减少紧凑型线路的使用。

(2)在线路重点区段安装在线监测装置,对输电线路舞动故障进行监测、分析,收集微气象数据,有助于舞动规律分析、舞动治理及效果评估等工作。

(3)结合紧凑型线路运行情况和气候环境特点,绘制舞动区域分布图,并适时修订,以指导防舞治理工作。

5.2 技术措施(1)根据舞动区域分布图,开展舞动隐患排查工作,在对易发生舞动故障区域及二级舞动区域的紧凑型输电线路加装相间间隔棒,控制线间距离,降低舞动能量。一是根据舞动严重程度,针对一般地区和特殊地区,加装不同密度的防舞动相间间隔棒;二是采用环式连接间隔棒,替代原有的球头连接;三是配合使用线夹回转式子导线间隔棒。

(2)对档距大于600 m的紧凑型线路,加设直线塔或耐张塔,以缩小档距、降低舞动幅值,抑制舞动带来的危害。

(3)对极易发生舞动的区段进行常规型线路改造,增大线间距,防止舞动故障的发生。

(4)线路舞动在初始起舞阶段,舞动能量较小。可在大档距间加装防舞拉线,通过较小的拉线荷载就可以有效抑制线路的舞动发展过程,进而有效减小线路舞动幅值和能量,提高输电线路的抗舞能力,达到防舞目的。

(5)由于风向取决于地形而并不与当地主导风向一致,因此在线路新建或改造设计时,应充分考虑山地地形特点,采取差异化设计,因地制宜。可对与冬季主导风向夹角较大的线路区段进行有针对性的改造。

| [1] | 郭应龙,李国兴,尤传永.输电线路舞动[M].北京:中国电力出版社,2002:22-32. |

| [2] | 刘凯华,徐冬云,李洪胜.输电线路舞动浅析与防治[J]. 科技视界,2014(16):5-6. |

| [3] | 金西平.微地形微气候对输电线路覆冰的影响[C]//CIGRE中国国家委员会,中国电机工程学会.自然灾害对电力设施的影响与应对研讨会.北京:中国电力出版社,2008:2-17. |

| [4] | 王守礼.李家垣.微地形微气象对送电线路的影响[M]. 北京:中国电力出版社,1999:9-12. |

| [5] | 祝永坤,刘福巨,江柱.微地形微气象地区输电线路风偏故障分析及防范措施[J].内蒙古电力技术,2014,32(2):11-14. |

| [6] | 祝永坤,朱汉章,庞文冬,等.500 kV架空输电线路次档距振荡原因分析及防范措施[J].内蒙古电力技术,2013,31(1):43-45. |

2016, Vol. 34

2016, Vol. 34