随着我国电力建设的发展,输电线路走廊越来越紧缺,输电线路的铁塔基础所在位置的条件越来越恶劣,尤其是山区输电线路,铁塔基础将不可避免地位于山顶或半山腰等陡峭地形处。常规设计采用铁塔全方位长短腿与不等高基础的配合,可以一定程度上避免施工大量开方而出现的高边坡问题。但是,当铁塔位于局部地形陡峭、高差悬殊、场地狭窄的地段时,基础主柱悬臂露高大,将导致基础顶端位移变形,增大基础主柱的附加弯矩,从而增加工程造价。

目前关于陡峭山区高露头输电塔掏挖基础设计及应用的研究较少。文献[1]研究认为,局部地形陡峭可选用插入式基础或加深基础以及做楔形基础方法解决;文献[2]推导了降基面抬高值、边坡减小量与埋深增加量的对应关系式,提出了斜坡地形杆塔基础边坡最小保护距离的计算公式;文献[3]基于高露头挖孔桩的试验,提出了高露头挖孔桩的计算方法,并指出桩身水平位移是设计控制因素。文献[4]提出一种顶部锚拉式掏挖基础,能减小柱顶的位移及主柱弯矩。文献[5]提出在山区陡峭地形部位,采用长短腿与不等高基础配合塔脚架使用可最大限度减少开方,并提出了几种适宜的塔脚架方案。

本文通过建立母基础—连梁—子基础—土体相互作用模型,理论分析了其相应的刚度和位移要求,并通过对子母基础的数值模拟,以研究子母基础与常规掏挖基础在受力和位移上的差异,供陡峭山区输电线路工程基础设计参考。

1 子母基础的概念建筑工程或电力工程中带联梁的多桩基础结构体系,并不适用于山区,本文结合山区陡峭地形的特点,提出新的思路——山区子母基础框架体系。

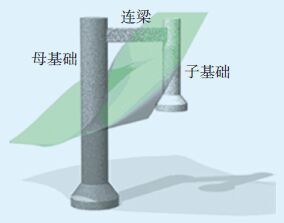

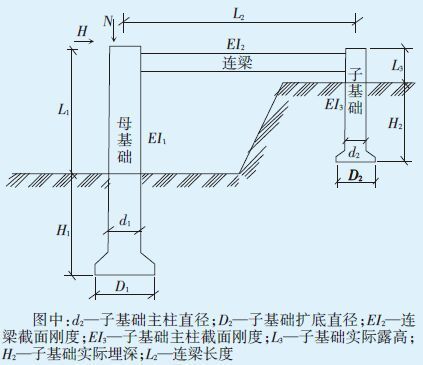

子母基础是一种带连梁的框架结构基础体系,与铁塔塔腿相连的常规掏挖基础称之为母基础,在母基础和中心桩连线上一定位置设置的辅助构造掏挖基础称之为子基础。子基础和母基础通过连梁连接形成框架结构基础体系,整个系统称之为子母基础,其示意图如图 1所示。

|

图 1 子母基础示意图 |

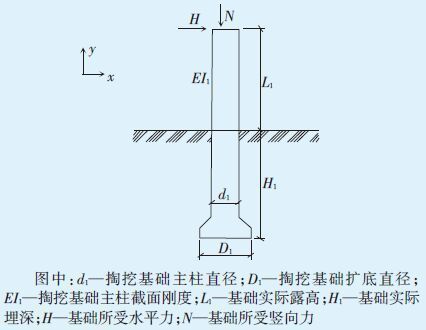

当地形陡峭时,由于铁塔减腿不够,为了减少开方,与铁塔相连的基础主柱必须增加露高才能满足要求。然而,当主柱露高太大时,将因偏心弯矩的增大导致母基础主柱截面积和钢筋用量都很大,常规掏挖基础受力情况如图 2所示。

|

图 2 常规掏挖基础受力图 |

在子母基础框架结构体系中,母基础通过地脚螺栓或插入式角钢与上部输电塔钢桁架连接,直接承受输电塔传递的上部荷载。当子母基础承受水平力和竖向力共同作用时,竖向基础作用力主要由母基础承担,水平基础作用力主要由水平抗力较大的子基础和支撑连梁承担,该体系合理地分配了基础作用力,利用框架体系最大程度减少了母基础顶部位移,为铁塔塔腿提供了更好的约束刚度,减少混凝土用量。子母基础受力示意图如图 3所示。

|

图 3 子母基础协同受力示意图 |

为了研究陡峭山区输电铁塔采用子母基础的适用条件,通过建立常规基础—土体相互作用有限元数值模型,对常规基础露高值与基础地面处水平位移的关系进行参数化分析。根据《DL/T 5219—2014架空输电线路基础设计技术规程》[6]和工程实践经验要求,常规掏挖基础地面处水平位移限值为10 mm。以某500 kV输电线路工程为例,塔基位于山区陡峭山坡处,表层为黏土,下部为泥质砂岩,常规设计采用掏挖基础,利用有限元软件ABAQUS对常规基础进行了三维建模分析。

分析采用的参数为:基础水平合力H=310 kN,基础直径为1.8 m,基础埋深7 m。

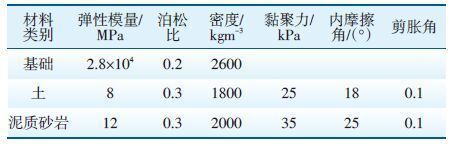

基础混凝土采用线弹性本构,模型参数按C25(混凝土等级)取值。土体屈服准则采用Mohr-Cou⁃lomb准则[7]。材料参数见表 1所示。

|

|

表 1 材料参数 |

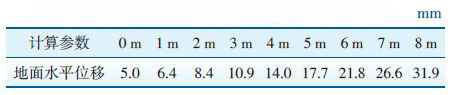

通过数值建模计算,在基础不同露高情况下的基础地面水平位移值如表 2所示。

|

|

表 2 不同露高情况下的基础地面水平位移值 |

从表 2可知,当基础露高不超过3 m时,常规掏挖基础的位移可以满足DL/T 5219—2014要求。当基础露高大于3 m小于5 m时,常规掏挖基础无法满足位移要求,工程中常见的是设计特殊基础,即增加基础截面积及埋深,但是,特殊基础的经济性并不好。当基础露高大于5 m时,基础地面处的水平位移达到限值的2~3倍,特殊基础的截面积和埋深将大幅增加,经济性较差,此时可以考虑采用子母基础设计方案。

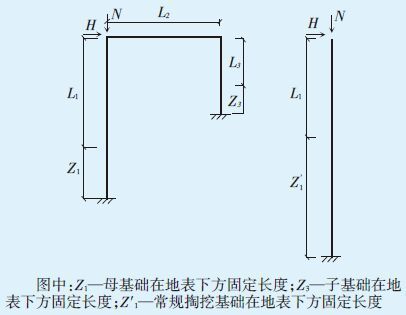

3 子母基础原理分析 3.1 子母基础模型根据子母基础和常规基础的受力情况,可将2类基础进行结构力学简化,如图 4所示。

|

图 4 子母基础和常规基础简化图 |

为保证子母基础的简化受力结构成立,子母基础在水平力作用下,不能倾覆失稳,因此必须对子母基础进行抗倾覆稳定计算,即子母基础的直径和埋深必须满足抗倾覆稳定要求。

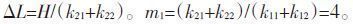

3.2.2 子母基础侧向位移计算 3.2.2.1 顶柱位移当水平力H 作用时,连梁弯曲线刚度EI2/L2 变化,框架内力分布不同。根据连梁弯曲线刚度不同,假设1个连梁刚度系数m1,与连梁弯曲线刚度成正比。

(1) 当EI2/L2趋近0时

EI2/L2趋近于0,从受力角度来看,连梁连接子母基础端部处,可近似于1个铰。

柱顶位移ΔL=H/( k11+k12)。m1=1。

(2) 当EI2/L2远大于EI1/S1时

连梁弯曲线刚度相对于子基础和母基础较大,连梁连接子母基础端部处近似于滑动支座。

实际的子母基础情况,连梁弯曲线刚度EI2/L2往往介于前2种情况之间,框架刚度k=m1(k11+k12),其中,m1取值范围为1~4。

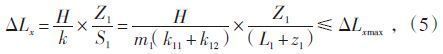

3.2.2.2 水平位移(1) 子母基础地面处水平位移:

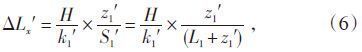

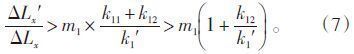

(2) 由前文分析,当基础露高大于5 m时,基础地面处水平位移会达到水平位移限值的2~3倍,常规掏挖基础地面处水平位移为:

令k12=k1′,可以得到满足水平位移要求的子母基础的尺寸关系:d2=(S2/S1)3/4d1。

依托某500 kV输电线路工程的实际使用情况进行计算和统计分析,子基础直径可取0.6~0.8倍母基础直径。

为保证框架受力的合理性,连梁宽度可取为子基础直径的0.4~0.6 倍;子母基础2 端所受弯矩较大,需通过梁的所受弯矩计算决定连梁高度,但不宜小于连梁宽度;连梁长度依托实际地形情况选择,不宜令子基础露高值过大。

3.2.4 小结按照上述尺寸计算,连梁刚度与子基础刚度相当,连梁刚度系数m1一般大于2。子母基础位移不到常规掏挖基础位移的1/4,满足规范限值要求。

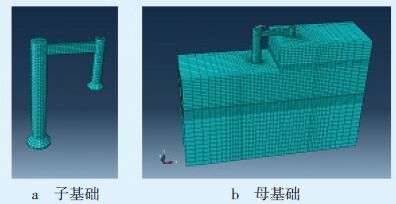

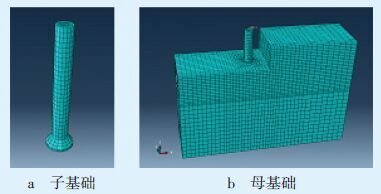

4 子母基础的有限元分析 4.1 模型建立为进一步验证上述理论分析结果,现以某500kV输电线路工程的工程实际情况设计子母基础,并利用有限元软件ABAQUS对其进行数值分析。混凝土与土体材料参数与本文第2节参数一致。模型基本参数见表 3所示。单元划分后的模型如图 5和图 6所示。

|

|

表 3 模型输入基本参数 |

|

图 5 子母基础单元网格划分 |

|

图 6 常规基础单元网格划分 |

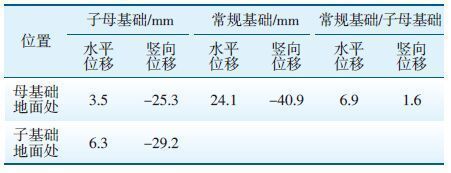

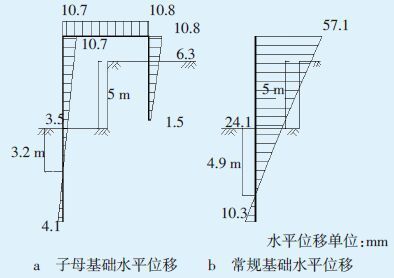

2种基础顶端水平和竖向位移值对比结果如表 4所示,基础水平位移如图 7所示。

|

|

表 4子母基础和常规基础顶端位移对比结果 |

|

图 7 子母基础和常规基础水平位移示意图 |

进一步验证数据,由于常规基础的主柱顶端x方向平动自由度没有约束,因此在承受水平力时,其顶端位移比子母基础大,有限元法计算结果为常规基础地面水平位移是子母基础位移的6.9倍,常规基础的竖向位移是子母基础位移的1.6 倍。可见,连梁和子基础对竖向位移影响不大,但对水平位移的限制具有绝对优势。

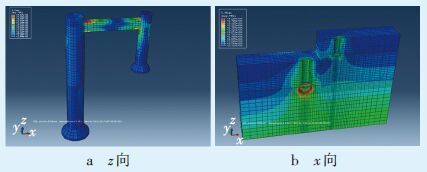

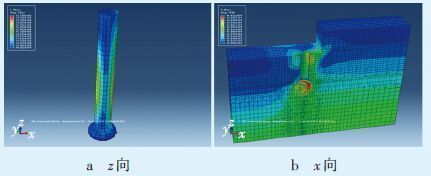

4.2.2 内力计算结果对比子母基础和常规基础受竖向力(z 向)和水平力(x向)的应力分布情况如图 8、图 9所示。

|

图 8 子母基础承载时的应力分布 |

|

图 9 常规基础承载时的应力分布 |

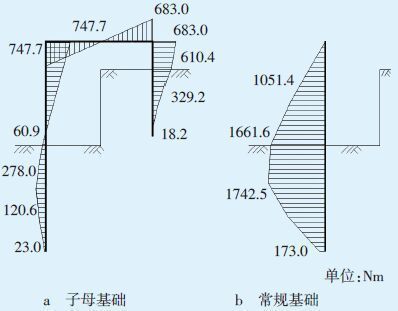

子母基础和常规基础的弯矩对比图如图 10所示。由图 10可知,常规基础的最大弯矩位于土体下部,土体容易变形甚至受到破坏,导致基础因位移过大而不满足规范要求,子母基础最大弯矩位于母基础与横梁连接节点,子母基础所处土体部分弯矩很小,只有常规基础对应位置弯矩的16%,基础受力性能良好。

|

图 10 子母基础和常规基础的弯矩对比 |

本文以某500 kV输电线路工程为例,进行子母基础与常规基础的位移及内力数值分析,通过分析和对比得出以下结论。

(1) 常规掏挖基础当基础露高超过3 m时,基础地面处水平位移超过规范10 mm的限值。基础露高超过5 m时,建议采用子母基础。

(2) 子基础及母基础尺寸必须满足抗倾覆稳定验算要求。

(3) 引入连梁刚度系数建立框架结构的协同受力体系,得到了满足水平位移要求的子母基础的尺寸关系。

(4) 当基础露高为6.5 m时,采用子母基础,母基础地面处水平位移为3.5 mm,比采用常规基础水平位移减小85%,效果明显。

(5) 当基础露高为6.5 m时,采用子母基础相对于常规基础的最大弯矩减小56%,基础的配筋量大幅降低;同时当露高超过5 m时,子母基础能显著降低混凝土方量,具有较好经济效益。

(6) 工程设计时,建议子基础直径可取母基础直径的60%~80%,连梁宽度可取子基础直径的40%~60%。

| [1] | 刘慎之.浅谈高低腿铁塔的基础设计[J].电力建设,2001, 22(8):18-20. |

| [2] | 程永锋,鲁先龙,郑卫锋.斜坡地形输电线路基础设计研究[J].武汉大学学报(工学版),2009(S1):277-280. |

| [3] | 乾增珍,鲁先龙.斜坡地形高露头挖孔桩水平承载特性试验研究[J].辽宁工程技术大学学报(自然科学版),2009, 28(2):225-227. |

| [4] | 蔺靖华,梁兴,严居斌,等.顶部锚拉式掏挖基础[C]//中国电力企业联合会科技开发服务中心.第四届全国架空输电线路技术交流研讨会论文集.北京:中国电力企业联合会科技开发服务中心,2013:168-173. |

| [5] | 曾二贤,包永忠,杨景胜,等.山区输电线路的环保设计和措施研究[J].电力勘测设计,2014(1):46-51,76. |

| [6] | 能源行业电网设计标准化技术委员会.DL/T 5219-2014架空输电线路基础设计技术规程[S].北京:中国计划出版社,2014. |

| [7] | 费康,张健伟.ABAQUS在岩土工程中的应用[M].北京:中国水利水电出版社,2010:67-70. |

| [8] | 朱慈勉.结构力学(上册)[M].北京:高等教育出版社, 2004:176-204. |

2016, Vol. 34

2016, Vol. 34