目前我国风电场开发建设流程一般分为风电场宏观选址,测风,风资源评估,风电场工程规划,风电场预可、可行性研究,风电场微观选址,风电场招标,风电场施工等阶段,其中项目建设前期风电场微观选址工作对风电场建设成败及风电场效益起着重要作用。风电场微观选址工作涉及场区风能资源的利用、风电机组和集电系统的布局、交通设施、占地规模以及环境保护目标的实现等诸多方面,对风电场的建设成本和电量生产、设备设施的安全可靠性和运行维护便利性等都将产生重要的影响[1]。

1 项目概况内蒙古某风电场规划建设容量300 MW,分三期建设,其中一、二期规划建设容量均为49.5 MW,三期规划建设容量为200 MW。该项目场址海拔平均高程约1600 m,场址周围地势较为平坦,为广阔的荒漠草原。项目一期采用33台1.5 MW风力发电机组通过4条35 kV集电线路送入升压站汇集,由1条220 kV线路送出。该风电场自2009年7月首台机组发电以来,一直连续运行至今。

1.1 风能资源观测该风电场地处蒙古高原南部,属于内陆干燥气候区,受西伯利亚、贝加尔湖和温都尔汗等强冷空气的影响,干旱、多风、少雨,温差变化较大,但冬、春季风况较好,空气密度合适,从气候条件看,该地区的风能资源较为丰富[2]。

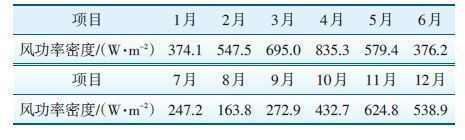

2005年5月,在风电场区域及周边地区共安装了4座测风塔,对风电场区域的风能资源情况进行观测。对上述4座测风塔进行了为期1 a(2005年6月—2006年5月)的数据统计分析,并利用测风塔不同高度(70 m、60 m、50 m、30 m、10 m)下平均风速的幂定律变化关系、风切变指数曲线,推算出高度为65 m(风轮轮毂高度)的风功率密度平均值为474.0W/m2,其他各月份的风功率密度值见表 1所示[3]。

|

|

表 1 风电场高度为65 m(风轮轮毂高度)的 风功率密度变化 |

1.2.1 主机

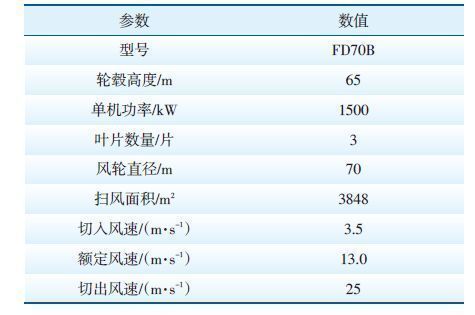

对比权衡国内、外4种风机机型后,最终选择采用33台国产1.5 MW低温型风力发电机组作为该风电场一期项目主机(风机参数见表 2)。该风机机型具有国产化率较高,成本低廉,维修维护便捷,配件易替换、采购等优点;但与国外机型相比,该机型故障率较高,风机利用小时数、利用率偏低,后期检修费用较高。

|

|

表 2 内蒙古某风电场一期风力发电机组设备参数 |

综合考虑风电场场址范围、建设规模、风能利用情况、地形条件、发电量、相关投资及费用、线路电能量损失等因素后,风机机位遵循如下原则进行布置[3]:

(1) 风力发电机组位置应尽可能布置于风能高值区;

(2) 风力发电机组的排列方向应垂直于主风能方向;

(3) 避开地质条件不好的区域和敏感地物,风机布置处的地形应满足交通运输及施工要求;

(4) 风机布置位置应相对紧凑,充分利用土地资源,减少线路及道路的投资。

在风机机位实际选址过程中,前期先利用Wasp软件绘制风能分布网格图,再采用WindFarmer3.3.2软件对风机布置方案进行优化计算,从而在1∶2000地形图上得出最优方案;后期经实地踏勘,最终确定风力发电机组机位。

1.3 风电场经济指标该风电场一期项目风机机位确定后,在考虑地形效应、尾流损失、空气密度、设备检修计划、功率曲线修正、叶片污染和湍流强度等影响因素的情况下,采用WindFarmer3.3.2软件计算出单机年平均理论发电量为4167.4 MWh[3],该项目的年理论发电量为137.5233 GWh。

2 微观选址评价分析2.1 数据对比

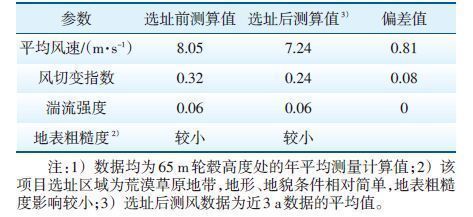

由于该项目建设区域平坦、施工条件较好,选址过程完全遵循风力发电机组的布置原则进行风机机位的选址布置,因此机位调整较少。在项目建设过程中,影响微观选址最终效果的主要因素有前期测风和数据采集的准确性、地表粗糙度、湍流强度和风切变指数等。通过对比该项目微观选址前、后的数据(见表 3)可知,地表粗糙度、湍流强度和风切变数据变化较小,而测风数据偏差较大。

|

|

表 3 内蒙古某风电场微观选址前、后部分测算数据对比1) |

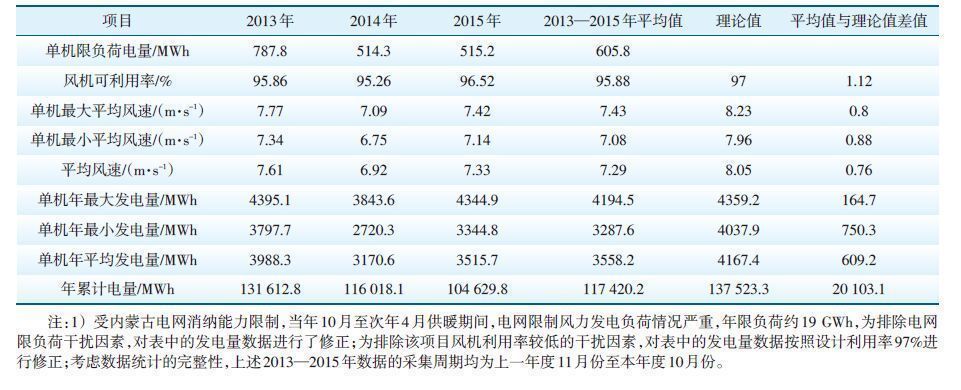

为保证选址前后测风数据对比的客观性和准确性,对近3 a(2012年11月—2015年10月)的数据平均值进行比较分析(见表 4)。通过表 4数据可以看出,该风电场单机年平均发电量比年理论发电量低609.2 MWh,实际年平均风速比理论年平均风速低0.76 m/s。逐台比对各风机机位的年实际平均风速,均未达到理论值,该风电场的实际运行工况与理论工况存在较大差异。查阅相关资料及文件可知,欧洲国家可将风电场风能的评估误差控制在7%之下,我国的项目评估综合折减系数往往远高于这个值[4]。该风电场综合折减系数约为15%。

|

|

表 4 内蒙古某风电场2013—2015年年平均风速、发电量数据统计表1) |

对比微观选址前、后的统计数据可以看出,除年平均风速外,其他参数在选址前、后的变化幅度均较小,因此初步判断该项目发电量偏低的主要原因为选址初期实际测风数据和采集数据存在较大偏差。由于2013—2015年所有测风数据均为年累计平均值,故无法进行准确的定量计算,但通过数据的整理和分析可以发现,年平均风速可以直观地反映该项目实际发电量的变化趋势,同时通过计算单机平均风速与单机年平均发电量的关系可以得出该项目在统计区间内风速每增加0.1 m/s,单机年发电量增加84~168 MWh,与选址初期测风数据偏差较大影响最终发电量的结论一致。

2.2 偏差原因结合风能评估及微观选址过程中发现的问题对其偏差原因进行如下分析。

2.2.1 测风数据统计周期短根据《GB/T 18709—2002 风电场风能资源测量方法》相关要求,项目投建前应进行连续风力测量及数据收集,数据采集时间不应少于1 a[4]。但在实际工作中为保证数据测量的准确性,应提供2~3 a的统计数据[4]。内蒙古某风电场一期项目微观选址所参考使用的测风数据仅为2005年6月—2006年5月1 a的统计数据,从一定程度上降低了测风数据的准确性。

2.2.2 测风塔数据缺失(2) 测风塔数据的缺失对后期风能资源评估的影响较大。测风塔大多位于偏远山区,风速、风向测量传感器常年暴露于户外,自然环境恶劣,故障后无法及时进行维修。风能资源数据采集期间,如发生数据缺失,无法进行准确修正,将造成风电场风能评估误差的增加。平均风速误差每增加1%,风电场风能评估误差则相应增加3%[5],查阅相关资料可知,该项目参考年1—3号测风塔数据完整率为100%,4号测风塔数据完整率为99.7%,4号测风塔数据存在少量缺失现象,对最终评估结果的准确性产生了一定影响[2]。

3 结论及建议经分析,内蒙古某风电场一期项目统计区间内的实际风速和发电量均低于理论值的主要原因为测风采集数据周期较短,测风数据采集不完整。因此建议风电场项目在开发之初就要充分、准确地收集和掌握风能资源数据,客观地分析评价风电场的风能资源情况,依靠科学手段,保证测风数据采集周期的合理性和采集数据的完整性、准确性。综合考虑各种影响因素,尽可能降低各种因素对最终评估结果的影响,实现风电场选址最优。一旦发现微观选址不当的机位,应及时评估并采取措施,以避免资源浪费,保证风电项目建设的经济效益。

| [1] | 贺家礼,宋从钜.电力系统继电保护原理[M].北京:中国电力出版社,1994:98-236. |

| [2] | 梁有伟,胡志坚.分布式发电及其在电力系统中的应用研究综述[J].电网技术,2003,27(12):74-75. |

| [3] | 孙鸣,许航.含分布式电源接入的变电站备自投应用问题[J].电力自动化设备,2010(4):144-146. |

| [4] | 吴铁军.两起110 kV线路备自投动作失败的分析[J].广东输电与变电技术,2008,47(7):20-22. |

| [5] | 黄常抒,胡云花.备自投装置接线中的问题及应对措施[J]. 电力自动化设备,2009,29(4):147-149. |

| [6] | 张丰,郭碧媛.备自投装置在单母分段接线中应用存在的问题及解决措施[J].电力系统保护与控制,2011,39(7):133-135,141. |

2016, Vol. 34

2016, Vol. 34