乌兰伊力更光伏电站位于内蒙古巴彦淖尔市,于2013年6月开工建设,11月27日首台逆变器并网发电,12月26日160台逆变器全部完成并网发电。该光伏电站装机容量共计80 MW,站内有8台自用箱式变压器,80个太阳能电池方阵,160台逆变器,1120个汇流箱,16 280个电池组串,325 600块电池板,其中逆变器和电池板均来自5个不同的厂家。

2 存在的问题乌兰伊力更光伏电站设计为集中式并网光伏发电系统,包括太阳能电池阵列、并网逆变器、电力变压器等。虽然光伏电站的结构并不复杂,但由于采用不同厂家的设备,给维护工作带来不便。此外,由于光伏项目并网发电时间短,现场运行维护经验有限,乌兰伊力更光伏发电项目自正式投运以来,部分太阳能电池方阵发电量没有达到预期要求,对光伏电站整体发电量影响很大。本文主要针对目前乌兰伊力更光伏电站发电量偏低问题进行分析,对影响发电量的因素进行总结,并对比不同厂家的逆变器等设备性能,促进设备的优化改进。

3 发电量低原因排查及处理 根据光伏电站的特点及其构成,判断影响光伏电站发电量的因素主要有:光伏组件的发电量能否达到满发,光伏组件是否存在损坏现象;逆变器的功率曲线是否合格,逆变效率能否达到要求;对存在缺陷的设备是否进行整改以提高设备的运行稳定性。 3.1 光伏组件检测 3.1.1 光伏组件能否满发光伏组件能否满发的外部影响因素包括太阳光辐射、环境温度、雨水、风、雪等,以及灰尘、沙粒等污染物。乌兰伊力更光伏电站为新建项目,该光伏电站自建成投运以来,没有出现过沙尘暴等天气,现场检查光伏组件表面几乎不存在浮尘,故尘土影响可暂不考虑。

在标准试验条件:大气质量1.5,辐照度1000 W/m2,电池工作温度为(25±2)℃,标准太阳光谱辐照度分布符合《GB/T 6495.3—1996 光伏器件第3部分:地面用光伏器件的测量原理及标准光谱辐照度数据》规定,太阳能电池组件的实际输出功率满足标称功率范围[1]。现场使用便携式IV测试仪测试光伏组件,能够达到满发要求。

3.1.2 光伏组件是否损坏 3.1.2.1 目测对80个太阳能电池方阵进行了目测检查,未发现表面损坏现象。具体检查内容如下[2, 3, 4, 5]:

(1) 光伏组件框架整洁、平整、无毛刺、无腐蚀斑点,组件无开裂、弯曲、不规整或外表面损伤;

(2) 光伏组件电池表面颜色均匀,无明显色差;

(3) 光伏组件盖板玻璃整洁、平直、无裂痕,组件背面无划伤、碰伤,无明显凸起或凹陷(由内部引线引起的凸起),硅胶均匀;

(4) 光伏组件的接线装置密封良好,极性标志准确明显,与引出线的连接牢固可靠;

(5) 接线盒黏接牢固,表面干净。

3.1.2.2 开路电压测试光伏组件由60个电池片串联而成,每20个电池片(共10 V)串联1个二极管,每个电池片有3个主栅线。当单个电池片损坏时,输出电压无明显变化(仅降低0.5 V);当开路电压压差大于10 V时,应及时检测处理。对乌兰伊力更光伏电站80个方阵进行开路电压测试后,共计发现了5个方阵压差大于10 V,进一步检查发现电池板损坏,立即进行了更换处理。

3.1.2.3 热成像仪检测现场应用热成像仪对光伏组件进行检测,共发现522块电池板出现热斑效应(检测标准:电池板允许温差范围小于20 ℃,温差大于20 ℃时即列为热斑),将存在问题的电池板进行了更换处理。

3.2 逆变器输出功率比较以横向方式(电池板型号相同、变流器厂家不同)对变流器的输出功率进行比较,进而对光伏电站发电量低的原因进行分析。

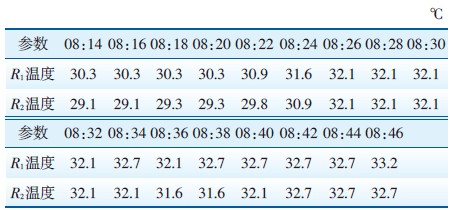

3.2.1 使用英利光伏组件选择明阳1号方阵、天诚11号方阵、兆伏25号方阵,3个方阵的太阳能电池板容量均为500 kW。3种逆变器2014-03-01功率曲线如图 1所示。从图 1可以看出,天诚逆流器和兆伏逆流器的最大输出功率分别为520 kW、475 kW,二者差值为45 kW;兆伏逆变器的功率曲线低于其他2个厂家的逆变器。明阳1 号方阵、天诚11 号方阵、兆伏25 号方阵于2014-03-01 当日的总发电量分别为7.11 MWh、7.23 MWh和6.59 MWh,兆伏与天诚相比,单个方阵相差0.64 MWh。乌兰伊力更光伏电站共30台兆伏逆变器(15个方阵),若按照上述方阵电量差额来计算,兆伏逆变器每天缺额电量为:0.64 MWh×15=9.6MWh。

|

图1 2014-03-01逆变器输出功率曲线 |

从上述分析得知,在光伏组件相同、容量相同的条件下,兆伏逆变器的逆变效率最低,应重点对兆伏逆变器进行排查分析。

查看兆伏逆变器的输出功率曲线,发现其输出波形呈锯齿状,且波动幅度较大。进一步排查发现:兆伏逆变器采用恒电压(CV)控制模式,当光伏电池温度一定时,光伏电池的输出P-U 曲线上最大功率点电压基本分布在1个固定电压值的两侧。若将光伏电池输出电压控制在该电压处,光伏电池将近似工作在最大功率点处。但其缺点是:最大功率跟踪精度差,系统工作电压对系统工作效率影响较大;控制适应性差,当系统外界环境条件改变时,对最大功率点变化适应性差,易产生波动。将CV控制模式切换为最大功率点跟踪(MPPT)控制模式,该种控制方式优于CV控制模式,其功率输出比较平稳;同时逆变器的输入终端电阻可自动适应于光伏发电系统的实际运行特性,以保证光伏发电系统运行在最大功率点。

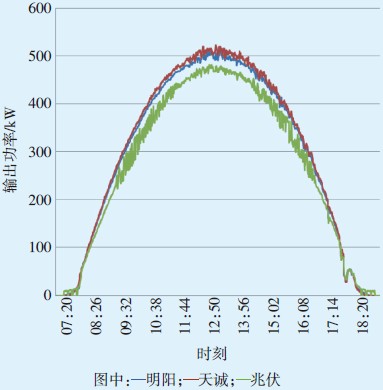

逆变器控制模式切换后,功率输出较为平稳,控制模式切换后逆变器功率曲线如图 2所示。以2014-03-02数据为例,明阳1号方阵、天诚11号方阵、兆伏25 号方阵的总发电量分别为7.00 MWh、7.10 MWh和6.71 MWh。兆伏与天诚相比,单个方阵相差0.39 MWh,横向比较,已有提升。

|

图2 2014-03-02逆变器控制模式切换后输出功率曲线 |

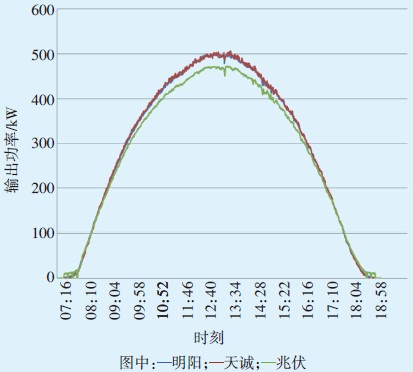

选择明阳65号方阵、宝丰45号方阵、特变57号方阵,其中明阳方阵和特变方阵的太阳能电池板容量为500 kW,宝丰方阵光伏组件容量为520 kW。2014-02-19逆变器功率曲线见图 3。从图 3可以看出,宝丰逆变器启动功率较低,且最大功率仅为493kW,无法满发,内部存在限功率运行情况;和明阳逆变器(最大功率529 kW)相比,相差36 kW,限功率时间约3 h。按照平均差值为18 kW计算,1 d的差额电量为:18 kW×3 h=54 kWh。

|

图3 2014-02-19逆变器输出功率曲线 |

(1) 启动功率低:为保护变流器内部支撑电容等电器件的安全,将启动温度设为10 ℃,启动时限功率运行;将启动温度设为0 ℃,启动延时问题得到了解决,启动电量不再损失。

(2) 无法满发:可以从2方面解决逆变器无法满发问题,一是将最大输出功率限制由500 kW提升至520 kW;二是在硬件上增加交流汇流小母排,提高系统的载流量。

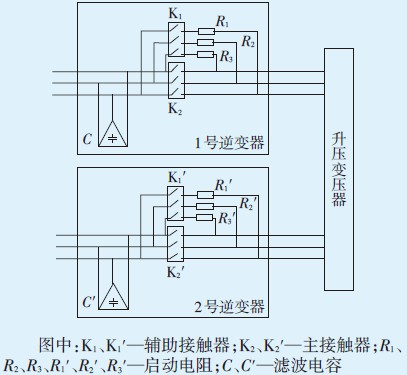

3.3 设备升级改造 3.3.1 逆变器预充电电阻 3.3.1.1 存在的问题及原因分析乌兰伊力更光伏电站逆变器接线情况如图 4所示。以1号逆变器为例,启动动作流程如下:K1启动,对电容C 充电,充电时间约为500 ms;K2闭合,电路启动后电阻电路就会被切出,不会对主电路造成任何影响。在实际运行中,1台逆变器启动时易导致同一逆变器室的另1台逆变器报“过压故障”停机,原因为逆变器电压保护峰值为460 V,若预充电电阻选型过大(12 Ω),逆变器启动时会产生较大的冲击电压(300~600 V),通过箱式变压器2个绕组的耦合影响到另1台逆变器的正常运行,造成故障停机[6]。

|

图4 逆变器接线图 |

将逆变器的预充电电阻由12 Ω更换为1 Ω。当预充电电阻为1 Ω时,主接触器吸合后两端压差较小(5~10 V),所产生的电流冲击也较小,电压波动的峰值也相应降低,可以有效地解决逆变器启机之间的相互干扰问题。

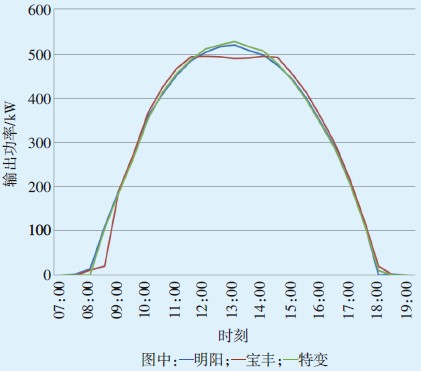

3.3.1.3 电阻温度校验由于1 Ω的预充电电阻承受的冲击电流较大,需要检验启机后的电阻温升。每台逆变器有3个预充电电阻,选取其中2个电阻分别设定温度测点,电阻温升数据见表 1。从表 1可以看出,08:14—08:46,每2 min启机1次,共计启机17次,试验过程中电阻无明显发热现象,且逆变器多次启机均未对另1台逆变器造成故障报警。而采用12 Ω预充电电阻的逆变器,第1次启机就造成了另1台逆变器过压保护动作而停机。

| 表 1 电阻温度校验数据 |

更换预充电电阻后,经现场多次试验,逆变器启动时造成的冲击电压(5~10 V)不会导致另1台逆变器故障停机;预充电电阻温度为29~33.2 ℃,属于正常范围,不会造成超温。此外,逆变器预充电电阻的整改仅仅针对辅助接触器预充电电路,启动后电阻电路将被切出,不会对主电路造成任何影响。

3.3.2 逆变器断路器运行中出现过由于断路器未断开造成逆变器损坏故障,经排查分析发现:逆变器的2路直流输入断路器未安装辅助触点,断路器脱扣后逆变器不能采集相应故障信息,故程序不能控制输出功率,导致逆变器损坏。在直流断路器上加装辅助触点后,当其中1路直流输入断路器发生故障时,逆变器根据故障信息进行限功率运行。按照上述方法对断路器进行改造后,避免了同类故障的再次发生。

4 结语通过逐项分析排查影响光伏电站发电量的因素,将逆变器由CV控制模式切换为MPPT控制模式,功率输出比较平稳,发电量得到了提升;在保证机组元器件安全的前提下,将逆变器启动温度由10 ℃设为0 ℃,启动延时问题得到了解决;同时对逆变器预充电电阻和断路器进行了升级改造,提高了设备的安全稳定性。经上述处理,乌兰伊力更光伏电站的发电量和设备可利用率均有所提高。

| [1] | 合肥晶澳太阳能科技有限公司.晶澳JAP6-60-255/3BB产品说明书[R].合肥:合肥晶澳太阳能科技有限公司,2014. |

| [2] | 黄汉云.太阳能光伏发电应用原理[M].北京:化学工业出版社,2010:55-60. |

| [3] | 何道清,何涛,丁宏琳.太阳能光伏发电系统原理与应用技术[M].北京:化学工业出版社,2012:98-102. |

| [4] | 王利平,杨德洲.大型光伏发电系统控制原理与并网特性研究[J].电力电子技术,2010,44(6):45-47. |

| [5] | 刘邦银,段善旭,康勇.局部阴影条件下光伏模组特性的建模与分析[J].太阳能学报,2008,29(2):188-192. |

| [6] | 北京天诚同创电气有限公司.天诚同创TC500PVI-03GCTL产品说明书[R].北京:北京天诚同创电气有限公司,2013. |

2015, Vol. 33

2015, Vol. 33