2. 华北电力大学控制与计算机工程学院, 北京102206;

3. 华大天元(北京)电力科技有限公司, 北京102206

2. North China Electric Power University, Beijing 102206, China;

3. Huada Tianyuan (Beijing) Electric Power Technology Co., Ltd., Beijing 102206, China

随着“西电东送、北电南送、疆电外送”战略的 实施以及特高压直流、交流输电工程的建设,我国 电网的规模进一步扩大。多数高压输电线路所处 位置较为偏远,地理环境恶劣,微气象条件会对线 路的安全稳定运行造成严重的威胁[1, 2]。微气象灾 害是指发生在临近地面小范围地区内的自然灾害, 例如输电线路覆冰灾害,许多国家(如加拿大、法 国、冰岛、俄罗斯等)的输电线路也曾发生过覆冰灾 害[3],对电力系统稳定运行造成极大的危害,因此, 建立有关覆冰灾害的预警模型十分必要。 1 国内外研究现状

目前,国内外在覆冰灾害的预警模型建立方面 已有较为广泛的研究:美国、日本及欧盟各国均建 立了自然灾害信息系统[4],能够实现信息共享,且根 据各自地区的实际情况,分别建立了与本地区微地 形特点相结合的自然灾害预警监测系统。例如美 国学者以多年的气象观测资料为基础,对线路的设 计导则进行分析,根据50年记录的覆冰厚度分布 图,采用极值分布模型推算出最大风速、冰厚等数 据;意大利学者开发研制了1套集气象数据集成接 口、冻雨成冰层积模型和GIS为一体的可视化预测 预警系统;日本学者在建立预警模型前的3—5年首 先建立微气象观测站,将监测数据与国家级气象台 (站)数据进行比对、修正,从而建立电网覆冰灾害 的预警模型[5]。国内应用较为广泛的是导线覆冰自 动检测及预警系统[6],通常由一些终端检测装置通 过配电自动化系统的遥测、遥信功能传递信息,从 而对导线覆冰灾害进行预防和治理。目前气象预 报及电网自然灾害预报的精细化程度已经较高,但 建立的预警模型的精细化程度不足,还未建立完善 的基于电网覆冰灾害监测系统的远程监测系统[7], 仅在需要采集微气象灾害信息的地区设置采集点, 定期人工采集数据,数据的及时性、可靠性不高[8]。

本文采用图像检测法采集每段输电线路的实 时覆冰厚度数据,以此为聚类约束条件,计算出整 条线路的覆冰厚度,依据覆冰厚度进行覆冰灾害的 等级划分,从而建立输电线路覆冰灾害分级预警模 型,并发出相应等级的预警信号,以提高预警的及 时性、准确性。 2 高压输电线路覆冰灾害 2.1 高压输电线路覆冰灾害形成因素

根据历年统计资料,学者总结出高压输电线路 覆冰灾害的形成与以下几项因素密切相关[9]。 2.1.1 气象因素

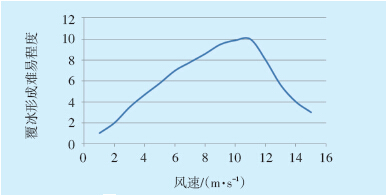

高压输电线路覆冰灾害的决定性因素为温度, 要求温度必须在0 ℃以下,空气湿度达到85%以 上。风速与覆冰形成难易程度的关系如图 1所示, 当风速在1~10 m/s,随着风速的增大,容易形成覆 冰;当风速大于10 m/s,则难以形成覆冰;当风速小 于1 m/s时,不会形成覆冰。另外,覆冰还与海拔高 度有关,对于同一地域,海拔越高,越易发生覆冰灾 害。

|

图 1 风速与覆冰形成难易程度的关系 |

覆冰灾害只在寒冷季节(当年的11月到次年3 月)发生,在温暖季节,无特殊降雪、冰冻天气时,不 具备形成覆冰的气温条件。 2.1.3 地理因素

受风条件较好、空气水分充足的地方较易发生 覆冰灾害,典型地形有山顶、山脊、山坳、迎风坡、背 风坡、湖泊、云雾环绕的山腰、风口、分水岭等处,这 种地形会使水汽更容易聚集在绝缘子串上,从而形 成较厚的覆冰。 2.2 覆冰灾害的等级划分

根据覆冰形成条件和状态的不同,覆冰又分为 雨凇和雾凇2种类型,高压输电线路的覆冰厚度受 其所处区域的环境温度、湿度及风速直接影响[10]。 根据覆冰厚度,可将线路覆冰等级分为重冰区(≥ 20 mm)、中冰区(10~20 mm)和轻冰区(≤10 mm)。 覆冰厚度不同,对电网造成的危害也不同[11]。如果 对所有厚度的覆冰,都采用同1种预警信号,会因预 警灵敏度的降低而增加设备巡检成本,造成不必要 的浪费。

本文建立的覆冰灾害分级预警模型可实时监 测线路的覆冰厚度,根据覆冰厚度进行覆冰灾害等 级的划分,当覆冰厚度超过预设值时及时发出相应 等级的预警信号[9]。 3 基于聚类算法的覆冰灾害分级预警模型建立

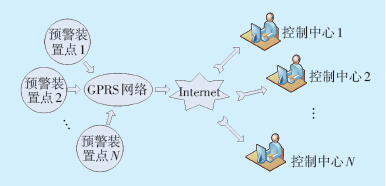

针对传统覆冰灾害预警装置使用单一预警信 号导致的低灵敏度问题,本文采用聚类算法,计算 出输电线路的综合覆冰厚度,以此为基础,对覆冰 灾害进行了分级预警,提高了预警的灵敏度。覆冰 灾害预警监测方式如图 2所示。

|

图 2 覆冰灾害预警监测方式 |

聚类算法以相似性为基础,是建模中常用的重 要统计分析方法,具有可伸缩性、不同属性、任意 形状高维度等特点。常用的聚类算法有划分法、层 次法、图论聚类法、网格算法、模型算法、K-MEANS 法、Clara法、基于约束的聚类算法等。本文采用基 于约束的聚类算法,这里的“约束”是指对个体的约 束或者聚类条件的约束,约束数据一般为经验值。 3.2 覆冰厚度检测

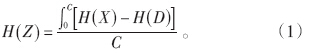

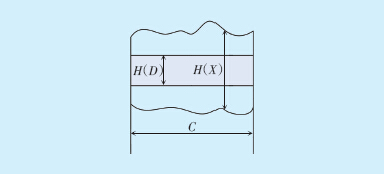

20世纪70年代,学者们已开始进行覆冰厚度检 测方法研究,最早期采用量器具检测法,即用外钳 夹在冰凌模拟线上,用米尺测量覆冰直径和厚度, 该方法准确度较高,但不便于大范围实施;接着又 出现了称重法、导线倾角—弧垂法、图像检测法 等。本文采用的覆冰厚度计算方法建立在图像检 测法上,首先,通过安装在输电线路上的图像传感 器获得1 个输电线路覆冰的图像模型,如图 3 所 示。由于受到重力作用,对于同1段导线,一般情况 下,其下部覆冰厚度要大于上部覆冰厚度。该段导 线的平均覆冰厚度H(Z)计算公式如式(1)所示。

|

图中:H(D)—导线自身厚度;H(X)—某1点的导线覆 冰总厚度,为所处导线位置的函数,可以通过数据采集进 行曲线拟合得到;C—该段导线的长度 图 3 输电线路覆冰厚度图像模型 |

该方法通过传感器及数据采集系统实现数据 的自动收集,具有较高的实用性和准确性,因而得 到了广泛认可和应用[12]。 3.3 覆冰灾害分级预警模型

在采用基于约束的聚类算法建立覆冰灾害分 级预警模型的过程中,选取覆冰的不同厚度作为约 束条件,即对于不同厚度的覆冰,赋予不同的权重, 然后统一建立预警模型。具体过程如下。

通过式(1)计算出1段导线的平均覆冰厚度,令 Hi(i=1,2,3)代表 3种不同厚度的覆冰,分别对应重 冰区、中冰区和轻冰区。

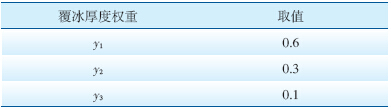

令yi为不同厚度的覆冰Hi对预警模型建立的影 响权重,对yi的值作规定(如表 1所示),则有:

| 表 1 覆冰厚度权重的取值 |

令li为覆冰厚度为Hi的电力线路的长度(实测 数据),L为输电线路总长度(从1个变电站到另1个 变电站),则有:

则整条线路综合覆冰厚度为:

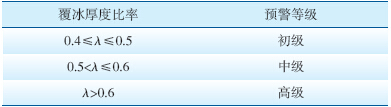

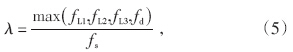

由于我国输电线路一般采用三相四线制,因此 不能单纯考虑其中1相线路的覆冰情况来决定预警 等级,为此,引入了1个覆冰厚度比率λ,其定义如式 (5)所示。

fs—线路标准覆冰厚度,mm。线路 标准覆冰厚度视线路长度和所处位置不同而改变, 一般为10 mm、15 mm、20 mm和30 mm。

覆冰厚度比率与预警等级关系如表 2所示。

| 表 2 覆冰厚度比率与预警模型等级 |

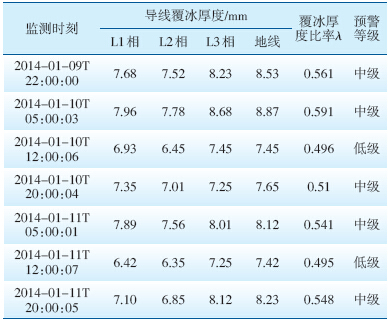

为验证所建覆冰灾害分级预警模型的有效性, 对某220 kV架空输电线路进行了实时监测,监测时 间为2014-01-09T22:00—2014-01-12T05:00,规定 该线路的标准覆冰厚度fs=15 mm,部分记录数据如 表 3所示。

| 表 3 某220 kV架空输电线路覆冰灾害分级预警模型部分监测数据 |

利用架设在线路上的图像传感器,获得了覆冰 厚度的实时数据,提高了基础数据的准确性;并且 对于不同覆冰厚度的架空线路段,发出不同等级的 预警信号,证明了覆冰灾害分级预警模型的有效 性。值班人员只有收到高级预警信号才会进行融 冰工作,这样可减少工作人员的工作量,节约了经济成本。 5 结语

本文采用图像检测法得到输电线路覆冰厚度 的实时数据,以此为约束条件,采用聚类算法,计算 出输电线路的综合覆冰厚度,然后结合我国三相四 线制的输电方式,引入覆冰厚度比率,建立了覆冰 灾害分级预警模型并设置相应的预警信号,通过实 例验证了该模型的有效性。电网监控人员可根据 不同等级的预警信号采取相应措施,节约了线路检 修维护成本,可为高压输电线状态评估、安全性评 价等工作提供参考依据。

| [1] | 周景,李存斌,左一惠.基于模糊数相似度的电网自然灾 害风险评价方法[J].制造业自动化,2013,35(15):71-73. |

| [2] | 周景,王丽娟,邵作之.基于AHP的电网自然灾害风险评 估研究[J].电力建设,2011,32(12):37-40. |

| [3] | 曹永兴,张昌华,黄绮,等.输电线路覆冰在线监测及预警 技术的国内外研究现状[J].华东电力,2011,39(1):96-99. |

| [4] | 周卫,缪升,屈俊童,等.电网系统气象灾害的精细化预警 研究[J].云南大学学报(自然科学版),2008,30(S2):286- 290. |

| [5] | 赵宏波,朱朝阳,于振,等.电力微气象监测与预警系统研 究[J].华东电力,2014,42(5):912-916. |

| [6] | 郑雪莲.基于CB形态学的输电线路覆冰厚度检测[D].太 原:太原理工大学,2013. |

| [7] | 谷湘潜,李燕,陈勇,等.省地气象台精细化天气预报系统[J].气象科技,2007,35(2):166-170. |

| [8] | 龙小乐,鲍务均,郭应龙,等.输电导线覆冰研究[J].武汉水 利电力大学学报,1996,29(5):102-107. |

| [9] | 尹世锋.架空输电线路覆冰厚度预测的数据融合方法研 究[D].昆明:昆明理工大学,2013. |

| [10] | 张捷光.智能电网微气象监测系统研究与实现[D].武汉: 华中科技大学,2013. |

| [11] | 刘慧妍,覃金彩,周再游.输电线路导线不均匀覆冰时不 平衡张力的影响因素分析[J].内蒙古电力技术,2014,32 (2):7-10,14. |

| [12] | 杨跃光,王昕,秦宏伟.输电线路人工观冰值与覆冰预警 系统监测值对比分析研究[J].陕西电力,2014,42(1):46- 49,64. |

2015, Vol. 33

2015, Vol. 33