北方联合电力有限责任公司包头第三热电厂1 号机组为300 MW供热机组,配备哈尔滨锅炉厂有 限责任公司生产的HG-1025/17.5-YM11型自然循 环、单炉膛、一次中间再热、平衡通风汽包锅炉;汽 轮机为东方汽轮机有限公司生产的C300/235-16.7/ 0.35/537/537型单轴、高中压合缸、亚临界、一次中间 再热、2缸2排汽、采暖用可调整抽汽凝汽式汽轮机。

汽轮机高压进汽配备2 个高压主汽门(MSR, MSL)及4个高压调速汽门(GV1—GV4),有全周进 汽或部分进汽2种方式;中压进汽配备2个中压联 合汽阀,进汽方式为全周进汽[1]。DCS控制系统为 GE新华XDPS400+系统,DEH控制系统为ABB IN⁃ FO-90系统。高压进汽设有单阀和顺序阀2种运行 方式,顺序阀开启顺序:(CV1+CV2)→CV3→CV4。目前,机组通常采用AGC运行方式,DEH接收DCS 汽轮机主控指令控制汽轮机运行。 2 故障现象

1号机组投产后不久,顺序阀方式运行、综合阀 位指令在68%或87%附近时,高压调速汽阀经常出 现振荡现象,越过该2点阀位,控制系统又恢复正 常,现场临时采取了尽量避开68%及87%综合阀位 的运行控制方式。机组投产运行以来共发生过2次 调速汽阀阀杆断裂故障,阀门频繁振荡是影响因素 之一[2]。为了满足电网公司的要求,机组后来投入 AGC方式运行,常常引起高压调速汽阀大幅振荡情 况。

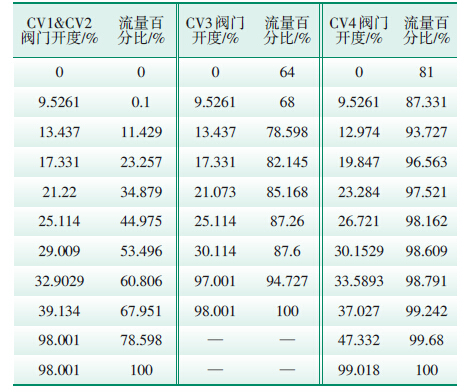

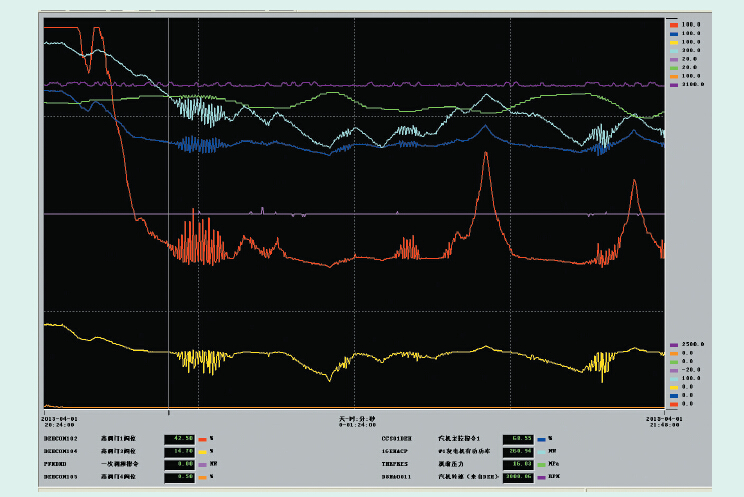

通过查看历史记录,发现当综合阀位指令达到 68%或87%时,几乎每次都会引起阀门振荡,且故障 发生时高压调速汽阀、机组负荷、综合阀位指令均 同时振荡,负荷、阀门的振荡幅度都达到14%。2013 年4月,1号调速汽阀阀杆断裂,3阀运行时(阀位指 令在87%附近)高压调速汽阀的振荡幅度达到了 35%。调速汽阀振荡影响机组的正常调节功能,严 重威胁机组的运行安全,AGC运行方式下发生发散 振荡时不得不将机组控制方式切为手动调整[3, 4]。 高压调速汽阀典型振荡曲线见图 1。

|

图 1 高压调速汽阀典型振荡曲线 |

通常,造成汽轮机组调速汽阀摆动的原因有以 下几个方面:

(1) 抗燃油中混入大量空气,EH油压波动。

(2) LVDT杆松动或信号线路存在问题;指令 存在干扰;2组LVDT切换不当。

(3) 伺服阀接线松动;伺服阀零偏设置过小(小 于1 mA);司服阀卡涩。

(4) 控制参数设置不当,一次调频的频差计算 设置过大。

(5) 机组功率信号不稳定。

(6) 阀门磨损严重、特性曲线设置不当等。 3.2 振荡原因分析

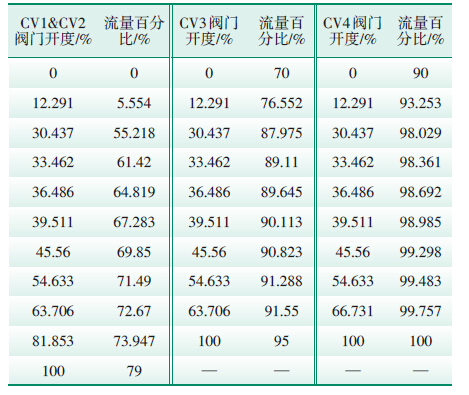

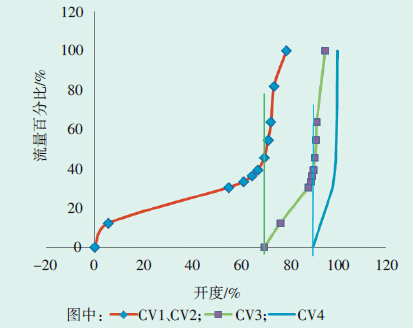

对上述影响因素逐一进行了排查:首先对控制 回路进行检查,通过对单阀运行的历史记录进行分 析,排除了硬件、控制回路、信号干扰及EH油压波 动等可能性;通过分析历史记录,发现调速汽阀振 荡时一次调频不一定动作,因此将原因确定为调速 汽阀特性曲线参数设置存在问题[7]。经检查阀门特 性曲线,发现68%、87%综合阀位分别是第3个调速 汽阀(CV3)、第4个调速汽阀(CV4)刚过死区开始进 汽位置,即上、下级阀门的交叉点。修正前高压调 速汽阀流量特性分别见表 1、图 2。

| 表 1 修正前高压调速汽阀流量特性参数 |

|

图 2 顺序阀时高压调速汽阀流量特性曲线(修正前) |

从图 2可以看出,在CV1和CV2还未进入大开 度区域(CV1和CV2还有较强调节作用)时CV3就已 开始开启,造成阀门重叠区域的函数曲线大大偏离 了阀门实际流量特性曲线,使得实际流量超过了综 合阀位流量指令的要求,蒸汽流量的急剧变化造成 机组功率突变、过调。由于机组功率为闭环控制,在 控制系统自动调节作用下,调速汽阀会反复动作、大 幅振荡,严重时甚至造成振荡发散的情况[7, 8]。CV4 也存在同样的问题,因此决定对机组阀门特性曲线 进行修改,以延后CV3、CV4的开启位置。 4 高压调速汽阀流量特性曲线修正 4.1 参数修正方法

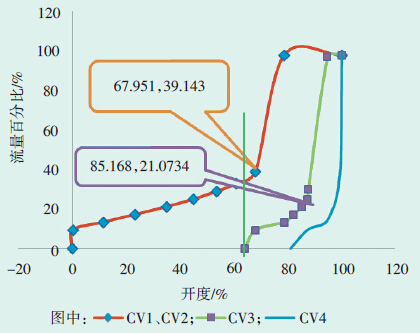

从图 2发现,CV1和CV2大开度区域拐点坐标 为(67.951,39.143),因此CV3的开启位置应当在此点之后,即综合阀位指令应>67.951%。同样,CV3 大开度区域拐点坐标(85.168,21.0734),CV4综合阀 位指令的开启位置也应>85.168%。为安全起见, 经咨询汽轮机制造厂家,厂家亦对调速汽阀函数特 性曲线进行了核对、修改,且基本与现场曲线一 致。最后又征求了内蒙古电力科学研究院有关专 家的意见,最终决定将高压调速汽阀流量特性参数 修订为如下数值(见表 2)。修正后顺序阀时高压调 速汽阀流量特性曲线见图 3。

| 表 2 修正后机组高压调速汽阀流量特性参数 |

|

图 3 顺序阀时高压调速汽阀流量特性曲线(修正后) |

修正后,CV3开启位置的综合阀位由64%推后 到70%,CV4由81%推后到90%。从修正后的函数 曲线可以看出,CV3、CV4的开启位置都已进入到前 一阀的大开度区域,如果考虑阀的死区,实际进汽 位置还要推后。修正后经过3个多月的观察,机组 再未出现过调速汽阀、负荷的摆动现象,而且机组的一次调频及AGC适应电网变负荷能力也大大提 高。另外,修正后调速汽阀重叠度大大减小,减小 了部分负荷方式下的节流损失,降低了汽耗率。 5 结语

通过修正机组高压调速汽阀流量特性函数曲 线,彻底解决了高压调速汽阀的振荡问题,降低了 调速汽阀的重叠度、截流损失,提高了机组运行的 安全性、经济性。建议继续开展机组高压调速汽阀 重叠度的优化工作,在保证机组稳定运行的前提 下,进一步提高机组运行经济性。

| [1] | 王宝忠.汽轮机高压抗燃油液压系统[R].德阳:东方汽轮 机自动控制工程有限公司,2005:1-36. |

| [2] | 张宝,樊印龙,顾正皓,等.大型汽轮机流量特性试验[J].发 电设备,2012,26(2):73-76. |

| [3] | 孙俊峰,600 MW 汽组调门晃动原因分析及治理[J].江 苏电机工程,2008,2(2):26-29. |

| [4] | 胡剑琛.台山电厂1号机组高压调速汽门摆动原因分析及 处理[J].广东电力,2005,18(1):45-47. |

| [5] | 李传彪.汽轮机调速系统摆动及其对低频振荡影响的研 究[D].北京:华北电力大学,2007:23-32. |

| [6] | 宋成斌,南补连,王宏.200 MW机组调节系统配汽机构存 在的问题及改进[J].内蒙古电力技术,2000,18(6):26-27. |

| [7] | 李劲柏,刘复平.汽轮机阀门流量特性函数优化和对机组 安全性经济性的影响[J].中国电力,2008,41(12):50-53. |

| [8] | 田松峰,史志杰,闫丽涛.汽轮机控制系统中阀门重叠度 的研究[J].汽轮机技术,2008,50(6):448-450. |

2014, Vol. 32

2014, Vol. 32