养老观念一般是指人们对养老问题的看法,包括养老责任认知、养老方式及养老内容的选择等[1],是养老文化的直接体现。不同于西方国家崇尚自我养老、社会养老,儒家思想奠定了中国养老观念深厚的文化根基,中国人普遍奉行“养儿防老”“多子多福”的养老观念,注重家庭养老。不过,因为城乡二元结构的影响,城乡居民面临不同的生活、工作及家庭环境,加上长期存在相互分离的城乡养老保障制度,中国城乡居民的养老观念也存在较明显的差异,城镇老人的养老观念更具现代性和开放性,更愿意接受社会化的照料模式,而大多数农村老人的养老观念更加传统和保守,偏好家庭养老,社会化养老意识不足,甚至对社会养老如入住养老机构存在一定程度的抵触心理[2]。值得注意的是,除了一般意义上的城乡居民,中国还存在2亿多名非城非乡的“农民工”。第一代农民工早在20世纪80年代初期就进城务工,因为多种因素的影响,虽外出多年也难以在城市定居,如今随着年龄的老化、体力的衰退,他们中的大多数选择“落叶归根”,逐步退出城市返乡养老。那么,这些“见过世面”的农村老人的养老观念是怎样的?与没有外出务工经历的农村老人有何不同?在城市的务工经历有没有重塑他们的养老观念?除了城市现代文明的熏陶,是否还有其他影响其养老观念的因素?探究这些问题无疑有利于准确了解当下农村老人的养老意愿和养老需求,从而为政府精准施策应对农村养老问题提供实证依据和重要参考。

随着人口老龄化程度的不断加深,养老问题成为学界研究的热点,对中国城乡居民养老观念、养老意愿、养老需求的研究多数基于大数据或调查数据,以实证分析为主。研究结果表明,养老观念随着社会时代特征的变迁而渐趋改变,家庭养老虽然占据着中国居民养老责任认知的核心位置,但是这一责任认知正在减弱,同时,居民的养老责任认知也存在年龄阶段和地区特征的差异[3-6]。范丛[7]基于中国综合社会调查(CGSS)2013年的数据分析发现,农村居民虽然认可多元化的养老方式,但依旧将子女养老作为第一选择;而城市居民最期望由政府、子女、自我三方共同分担养老责任。孙鹃娟和沈定[8]基于2014年中国老年社会追踪调查数据,通过构建多分类Logit回归模型,研究发现城市老年群体更趋向于选择入住养老机构或单独居住,且居住意愿受到个体、家庭、社区三类因素的共同影响。吕雪枫等[9]基于全国农村实地调查数据的研究表明,绝大多数农村老年群体不太愿意选择机构养老,其中受教育程度、养老保险、家庭存款等因素,能够显著影响农村老年群体的机构养老意愿。艾小青等[10]着重针对经济状况和社会保障因素探讨发现,经济状况和社会保障越好,居民越愿意选择社会型养老而非家庭型养老,并且经济状况和社会保障因素更多显著影响的是城镇居民养老意愿,农村居民受其影响较小。

关于迁移与回归对流动人口观念和行为的影响,国内外学者较多关注的是就业创业行为的改变,如Carletto和Kilic[11]基于2005年阿尔巴尼亚的调查数据,研究发现海外劳动力市场经验和技能会使移民在回国后找到薪资更高的工作,提高职业向上流动的可能性;殷江滨和李郇[12]基于广东西部山区云浮市的农户调查数据,通过构建Logistic非农就业决策模型,研究发现相较于未外出劳动力,2000年之后回流劳动力参与农村非农工作的概率高出8.52%。少数文献注意到迁移与回归对流动人口某些观念的影响,如在幸福感方面,Nissa和Alan[13]基于ELSA 2002—2012年的数据,研究发现晚年的迁移不利于幸福感的提升;徐慧等[14]基于2013年中国家庭收入调查(CHIP)数据,实证研究发现,与未外出劳动力相比,外出务工经历能够显著降低回流农民工的幸福感。在性别观念方面,Kadioglu[15]研究指出移民是影响土耳其妇女性别角色的重要因素;许琪[16]研究发现外出务工经历有助于削弱农民对性别分工的传统观念,且更加明显作用于农村女性群体。在婚姻观念方面,刘利鸽等[17]研究指出婚前外出务工对男女农民工初婚年龄的作用机制存在差异,其中奥本海默的婚姻搜寻理论更适用于男性农民工。只有个别文献涉及流动人口养老观念的研究,发现流动经历显著影响了流动人口的养老意愿,流动人口去过的城市越多越希望子女经济上养老,外出时间越长越可能依靠自己或者配偶而不是子女来照料自己,和流入地居民有来往的流动人口更可能依靠国家来照料自己[18]。

本文运用四川、河南、安徽三个流动人口大省的实地调研数据,试图回答以下问题:第一,外出务工经历会影响农村老人的养老观念吗?第二,如果外出务工经历影响农村老人的养老观念,那其中的作用机制、具体路径是什么?本文与既有文献的不同之处在于:一是以农村老人而非流动人口为研究对象,比较有无外出务工经历的农村老人养老观念的差异;二是分别从经济和情感两方面考察外出务工经历对农村老人养老观念的作用机制。余下部分安排如下:第二部分为理论分析与计量模型构建;第三部分介绍数据来源并进行描述性统计分析;第四部分展示并分析实证结果;最后总结全文并讨论政策含义。

二、理论分析与模型设定 (一) 理论分析 1. 外出务工经历对养老观念的直接影响人的思想观念包括养老观念会随着现代化进程的推进和社会结构的转型不断发生变化。“现代化”(modernization)一词含有“使成为现代”之意,也可引申为接受、采纳现代的方式、观念和模式等。社会学、心理学等的学者们认为现代化主要是一种心理态度、价值观和生活方式的改变过程,强调现代化发展的最终要求是人在素质方面的改变,即从传统主义到个人现代性的改变。英克尔斯[19]强调,在任何社会与任何时代,人均为现代化进程中最基本的因素。只有国民在心理和行为上均发生改变,才能将此社会称为现代化的社会。而人并非生而具有现代性,是生活经历促使他们实现现代性的转变,从而走向一种与当下社会经济发展更为适应的形态[20]。

数以亿计的农民工是中国现代化过程的直接参与者和创造者,为中国的现代化和工业化作出了巨大贡献。对于冲破地域限制、向城市流动的农民工来说,其思想观念和行为习惯可能会随着城市的居住空间和生活实践在潜移默化中改变和重塑。因此,相比留守农村的传统农民而言,返乡农民工更易于接受社会化的养老观念。不过,传统的思想观念通常具有一定的顽固性,其形成的强大惯性使人不会轻易接受新的思想或者新的事物[21]。当外出务工时间较短时,其城市的生活经历和接触的现代文明观念可能还不足以与传统的思想观念相抗衡,随着务工时间的加长,现代城市文明的洗礼和熏陶过程也相应延长,传统的养老观念因而越有可能被改变。另外,在传统中国社会仍然是父权家长制为主,父亲作为家长,拥有主要的权力,居于统治家族的地位[22]110。家庭的代际关系呈现出明显的性别特征——以男性为核心建构和展开,随之演变出一系列单系的继承制度、赡养制度等家庭制度。如父亲要为儿子安排婚事、保护儿子、安排儿子在财产继承方面的各项事务,而儿子须服从和尊敬父亲,需要力尽所能地侍奉父亲[23]。因此,男性“养儿防老”这一传统观念更加根深蒂固,而女性的养老观念随着城市的生活和务工经历相对容易且有可能发生转变。基于此,本文提出假说1、假说2以及假说3:

H1:外出务工经历有助于实现农村老人的养老观念由传统向现代转变。

H2:外出务工经历对养老观念的影响会因在外务工时间的长短而有所差异。

H3:外出务工经历对女性养老观念的影响较大,而对男性的影响较小。

2. 外出务工经历对养老观念的作用机制首先,城乡之间的自由迁移改变了农民的发展空间,与留守本地的农民相比,进城务工的农民能够获得更高的收入,进而积累更多的经济资本。农民工回流后,其在迁移过程中积累的人力资本、社会资本等也会促进其在农村的发展,带来更高的投资收益[24-26]。如有研究发现,回流农民工从事半工半农工作的比重较未外出的农民高出1.8百分点;回流后即使仍然从事农业生产,其技术水平和生产效率也会显著提升[20]。可见,进城务工的农民相对留守本地的农民收入更高,而个体未来的养老观念受其经济资本的影响,自身经济资本越丰富,家庭养老偏好的可能性越小[7]。外出务工一方面改变了农民的经济基础,使其在传统小农经济中形塑的保守行为模式和观念取向也随之发生改变[27];另一方面他们的经济自主性也得以提高,购买社会养老服务的能力也越强,因而其传统的家庭养老观念会相应淡化,选择社会养老的可能性会明显提高。因此,本文提出假说4:

H4:在外出务工经历改变农村老人养老观念的影响中,经济收入具有中介效应,即外出务工经历的经济收入增加效应会促进农村老人接受现代养老观念。

其次,外出务工导致的空间距离会减少代际互动的机会,可能削弱代际关系。中国传统的生计经济形式是以家庭为共同收支单位,家中的财产为家人所共享共有,即“家族共产”,这易于维持家族的统合,家族成员会有强烈的归属感、安全感以及休戚与共的一体感,继而家族内部的和谐团结得以加强[22]123-124。而代际关系越和谐融洽,潜在的养老支持越会转变为实际的奉养行为,处于较为和谐代际关系中的老人,其社会养老的意愿越弱[28]。随着从农村到城市的流动,农民就业方式的非农转换与居住生活的空间转换,打破了原有以家庭为单位的小农经济,农民以非农劳动为主要收入来源,家庭成员生活形态的地域分割,使得家庭成员各自支配收入成为主流。原本利益一体化的家庭成员分别形成自己的利益和生活中心,代际交往方式随之发生改变[29],代际的和谐团结也可能被削弱。而代际关系的削弱又会进一步稀释传统的“我养你小,你养我老”的家本位思想,增强家庭成员的自主性与独立性。再加上外出务工导致的空间距离会减少家庭成员沟通互动的机会,彼此之间易产生疏离感,不利于家庭亲密关系的建立[30]。所以,返乡后的回流老人对家庭养老的依赖程度会有所降低,选择社会养老的意识则更加强烈。因此,本文提出假说5:

H5:在外出务工经历改变农村老人养老观念的影响中,代际关系具有中介效应,即外出务工经历的代际关系削弱效应会降低农村老人对家庭养老的依赖程度。

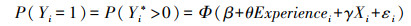

(二) 模型设定 1. 基准回归模型基于前文的理论分析,并借鉴已有相关文献的研究成果,本文构建了农村老年群体养老观念的影响因素模型。考虑到模型的被解释变量是农村老年群体的养老观念,其为二元变量,故使用二元选择模型能够更为准确地估计非线性影响,因此,本文采用Probit模型分析农村老年群体养老观念的影响因素。模型表达式为:

|

(1) |

(1) 式中,Yi*为不可观测的潜变量,当Yi*>0时,Yi=1;当Yi*≤0时,Yi=0。Yi为被解释变量,表示农村老人的养老观念;Experiencei为核心解释变量,表示外出务工经历,即是否为回流老人;Xi为控制变量,如年龄、性别、受教育程度、子女结构等可能是影响农村老人养老观念的潜在因素。

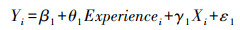

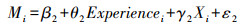

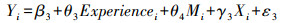

2. 中介效应模型一般而言,解释变量X对被解释变量Y的影响渠道有两种:一是直接效应,解释变量X直接影响被解释变量Y;二是中介效应,解释变量X通过影响中介变量M来影响被解释变量Y。依据路径分析中效应分解的术语,中介效应属于间接效应[31-32]。因而本文采用中介效应模型检验外出务工经历对农村老人养老观念的作用机制。基于前文的作用机理分析,外出务工经历通过经济收入、代际关系两个中介变量影响农村老人的养老观念,具体构建如下递归方程:

|

(2) |

|

(3) |

|

(4) |

其中,Mi为中介变量,包括经济收入和代际关系,β为截距,θ1、θ2、θ3、θ4表示回归系数,θ1为总效应,θ3为直接效应,θ2与θ4的乘积表示经过中介变量Mi的中介效应。若上述方程中的θ1、θ2和θ4均显著,且方程4中的回归系数θ3与方程2中的θ1相比,数值显著变小,则表明存在中介效应;当存在中介效应时,若θ3显著则为“部分”中介作用,否则为“完全”中介作用。

三、数据来源与描述性统计分析 (一) 数据来源本文使用的数据来源于课题组在2016年10月—2017年8月开展的“农民工回流视角下的农村养老保障研究”课题的实地调查。考虑到人口流动规模、所处地理位置等因素,课题组选取了安徽省、河南省以及四川省作为调查区域,是由于它们不仅是劳务输出大省,而且也是农民工回流规模较大的省份。调查遵循多阶段分层抽样与随机抽样相结合的原则,在每个省抽取5个地级市,每个地级市按性别比例、年龄段人数比例等各随机选取80名60周岁及以上农村老人,采用访问式问卷的形式开展调查。调查问卷的主要内容包括受访对象的个人基本信息、家庭信息、外出与回流状况、养老现状或养老需求和意愿等。本次调查共收集问卷1180份,剔除问卷关键信息缺失和极值样本后,最终用于分析的有效样本共1023个,其中有外出务工经历的样本为541个。

(二) 变量说明 1. 被解释变量:养老观念本文将养老观念操作化为养老意愿,根据问卷中“如果年老后自己无法照顾自己,您愿意选择哪一种养老方式?”这一问题来设置。被访者回答的选项包括:(1)住养老院或护理院;(2)白天在村(社区)养老中心,晚上回家;(3)住在家里,子女或其他家人照顾;(4)住在家里,花钱请人照顾;(5)其他。将选项(1)、(2)和(4)合并归类,赋值为1,表示社会照料,反映被访者具有现代养老观念;选项(3)赋值为0,表示家庭照料,反映被访者的养老观念较为传统。

2. 核心解释变量:外出务工经历根据“您是否为回流农民工”这一问题设置外出务工经历变量,受访者回答“是”时,视之为有过外出务工经历,并赋值为1;否则,赋值为0。其中,问卷中将回流农民工定义为“曾经在户籍地(县级市)以外务工6个月以上,2007年以后(含2007年)返回户籍所在的县、乡镇或村1年以上,且未再外出的农村居民”。本文之所以将农民工返乡的时间界定为2007年以后,最主要的原因是为了保证数据的准确性和时效性。

3. 中介变量本文分别以经济收入和代际关系为中介变量,其中经济收入根据问卷中“上一年您(和老伴)的收入”这一问题进行测量,由于这一问题询问的是样本对象及其老伴的双人收入,于是将有配偶的样本对象的收入除以2,剔除极值并取对数后放入回归方程;代际关系的测度则基于问卷中“总体上,您与子女的关系如何?”这一问题,答案设有“非常疏远”“比较疏远”“一般”“比较亲密”“非常亲密”5个选项。由于中国“家丑不可外扬”的传统思想,在调查时父母一般不愿轻易表达自己与子女之间的矛盾和冲突或表达得比较含蓄,因而选择“非常疏远”和“比较疏远”的比例极低。为获得稳健的估计结果,在拟合模型时,将“非常疏远”“比较疏远”“一般”进行合并,将“比较亲密”“非常亲密”进行合并,即选项变为“一般”和“亲密”,并依次赋值为“0”和“1”。

在上述核心变量基础上,本文控制了可能影响农村老年群体养老观念的其他变量,包括年龄、性别、受教育程度、婚姻状况、子女结构以及地区特征等。

(三) 描述性统计分析表 1显示了相关变量的描述性统计结果,并对比了全样本组、回流老人组以及非回流老人组在养老观念、个体家庭特征等方面的差异。

| 变量名称 | 变量与赋值 | 全部样本 | 回流老人 | 非回流老人 |

| 养老观念 | 养老方式选择:家庭照料=0;社会照料=1 | 0.177(0.382) | 0.209(0.407) | 0.141(0.348) |

| 外出务工经历 | 是否为回流农民工:否=0;是=1 | 0.529(0.499) | ||

| 经济收入 | 上一年年收入(元) | 6088.672(5254.603) | 6634.085(5302.108) | 5476.496(5137.618) |

| 代际关系 | 与子女的关系:一般=0;亲密=1 | 0.719(0.449) | 0.699(0.459) | 0.743(0.438) |

| 年龄 | 岁 | 67.176(5.651) | 64.181(4.225) | 68.415(6.189) |

| 性别 | 女=0;男=1 | 0.543(0.498) | 0.643(0.479) | 0.429(0.496) |

| 受教育程度 | 小学及以下=0;初中及以上=1 | 0.242(0.429) | 0.311(0.463) | 0.166(0.372) |

| 婚姻状况 | 离异或丧偶=0;有配偶=1 | 0.822(0.383) | 0.893(0.310) | 0.743(0.438) |

| 健康状况 | 是否患有慢性疾病:否=0;是=1 | 0.596(0.491) | 0.532(0.499) | 0.668(0.471) |

| 子女结构 | 无儿子=0;有儿子=1 | 0.886(0.318) | 0.865(0.342) | 0.909(0.288) |

| 养老保险 | 是否有养老金:否=0;是=1 | 0.870(0.336) | 0.839(0.368) | 0.905(0.294) |

| 地区特征 | 其他地区=0;安徽=1 | 0.240(0.428) | 0.176(0.381) | 0.313(0.464) |

| 其他地区=0;河南=1 | 0.366(0.482) | 0.381(0.486) | 0.349(0.477) | |

| 其他地区=0;四川=1 | 0.394(0.489) | 0.444(0.497) | 0.338(0.474) | |

| 注:①全部样本的观察值个数为1023,回流老人组的观测值个数为541,非回流老人组的观测值个数为482;②括号中为标准差。 | ||||

可以发现,样本对象整体养老观念变量的均值为0.177,表明愿意选择社会照料的农村老年人占17.7%,选择家庭照料的农村老年人占82.3%,意味着农村老年人整体偏好家庭照料,这一结果与既有研究结果较为类似。整体样本中,约52.9%的样本对象有外出务工经历,样本对象的平均年龄为67岁,男性占比为54.3%,略高于女性;绝大多数样本对象在婚且配偶健在,占82.2%;受教育程度方面,仅有24.2%的样本对象接受过初中及以上教育,表明农村老人的文化程度偏低;样本对象健康状况变量的均值为0.596,表明大多数农村老人患有慢性疾病;从育有子女的结构来看,88.6%的样本对象育有儿子,这可能会影响老人的养老意愿;四川的有效样本量相对较多,占39.4%,其次分别是河南和安徽。具体从分组来看,回流老人养老观念变量的均值为0.209,远高于非回流老人的0.141,表明回流老人对社会照料的偏好高于非回流老人。在经济收入方面,回流老人的年收入均值为6634元,高于非回流老人的5476元。在代际关系方面,回流老人代际关系变量的均值为0.699,低于非回流老人的0.743,可以看出回流老人与子女关系的亲密程度弱于非回流老人与子女的代际关系。另外,相比于普通留守老人,回流老人年龄较低、受教育程度较高、男性且有配偶的所占比重较大等。

四、实证结果与分析 (一) 基准回归表 2为全样本基于Probit模型的回归结果。为便于理解解释变量对被解释变量的影响程度,表中还报告了各解释变量的边际效应。其中方程1仅纳入核心解释变量,即外出务工经历,考察外出务工经历是否会影响老人的养老观念,其边际效应为0.068,在1%的统计水平上显著,说明回流老人选择社会照料的概率比非回流老人高出6.8百分点。方程2在方程1的基础上,纳入年龄、性别、受教育程度等相关控制变量。结果显示,外出务工经历变量的边际效应为0.050且在10%的统计水平上显著,其估计系数和显著性水平较方程1略有下降,但整体来看估计结果仍具有较强的稳健性。表明外出务工经历能够显著影响农村老人的养老观念,即相较于留守村落的老人,有外出务工经历的老人更倾向于选择社会照料而非家庭照料,更易于接受现代养老观念,假说H1得到了验证。

| 变量名称 | 方程1 | 边际效应 | 方程2 | 边际效应 |

| 外出务工经历 | 0.265***(0.093) | 0.068***(0.024) | 0.199*(0.105) | 0.050* (0.026) |

| 年龄 | -0.008(0.011) | -0.002(0.003) | ||

| 性别 | -0.038(0.099) | -0.010(0.025) | ||

| 受教育程度 | 0.216**(0.110) | 0.054**(0.028) | ||

| 婚姻状况 | -0.117(0.133) | -0.030(0.033) | ||

| 健康状况 | 0.021(0.098) | 0.005(0.025) | ||

| 子女结构 | -0.429***(0.137) | -0.108***(0.034) | ||

| 养老保险 | -0.014(0.141) | -0.003(0.035) | ||

| 安徽省 | -0.025(0.132) | -0.006(0.033) | ||

| 河南省 | 0.156(0.111) | 0.039(0.028) | ||

| 常数项 | -1.075***(0.071) | -0.151(0.734) | ||

| 观测值 | 1023 | 1023 | ||

| 注:① ***、**、*分别表示在1%、5%、10%的统计水平上显著;②括号中为标准误。 | ||||

就控制变量而言,在选择是家庭照料还是社会照料方面,老人的年龄、性别、婚姻状态、是否患有慢性疾病以及当前是否有养老金均不是显著的影响因素。但是受教育程度对农村老人养老观念产生显著的正向影响,表明老人受教育程度越高,其更倾向于选择社会照料。此外,所育子女的结构对农村老人养老意愿产生显著的负向影响,其中边际效应为0.108且在1%的统计水平上显著,表明如果农村老人未育有儿子,那么选择社会照料的可能性将会提高10.8百分点。这可能是因为,在中国传统“父子同一”的“家本位”思想下,家庭养老的社会性别建构表现为“养儿防老”,女儿(招赘除外)没有赡养父母的责任与义务,只是自愿性、非正式地为其父母提供少量的生活照料和精神慰藉等作为补充支持[33]。所以对于没有儿子的农村老人而言,难以从家庭内部获得充足的养老资源,因而倾向于选择社会养老。

(二) 异质性检验基于样本数据可知老年回流农民工在外务工平均时长约为10年,接下来本文采用缩小样本的方式,分别将回流农民工的样本缩小到在外务工时间超过10年和在外务工时间低于10年进行Probit模型及边际效应估计(表 3),借此检验前文结果的稳健性。

| 变量名称 | 方程3 (> 10年) |

边际效应 | 方程4 (≤10年) |

边际效应 | 方程5 (男性) |

边际效应 | 方程6 (女性) |

边际效应 |

| 外出务工经历 | 0.348** | 0.084** | 0.087 | 0.021 | -0.062 | -0.016 | 0.506*** | 0.124*** |

| (0.138) | (0.033) | (0.117) | (0.028) | (0.142) | (0.036) | (0.157) | (0.038) | |

| 年龄 | 0.000 | 0.000 | -0.010 | -0.002 | -0.013 | -0.003 | 0.000 | 0.000 |

| (0.012) | (0.003) | (0.012) | (0.003) | (0.014) | (0.003) | (0.017) | (0.004) | |

| 性别 | 0.082 | 0.020 | -0.002 | 0.000 | ||||

| (0.126) | (0.031) | (0.110) | (0.026) | |||||

| 受教育程度 | 0.130 | 0.031 | 0.292** | 0.070** | 0.199 | 0.050 | 0.281 | 0.069 |

| (0.144) | (0.035) | (0.126) | (0.030) | (0.136) | (0.034) | (0.189) | (0.046) | |

| 婚姻状况 | -0.062 | -0.015 | -0.028 | -0.007 | -0.282 | -0.071 | 0.056 | 0.014 |

| (0.159) | (0.038) | (0.148) | (0.035) | (0.181) | (0.045) | (0.206) | (0.051) | |

| 健康状况 | 0.088 | 0.021 | 0.001 | 0.000 | 0.035 | 0.009 | -0.005 | -0.001 |

| (0.125) | (0.030) | (0.111) | (0.027) | (0.132) | (0.033) | (0.150) | (0.037) | |

| 子女结构 | -0.524*** | -0.127*** | -0.310* | -0.074* | -0.636*** | -0.159*** | -0.215 | -0.053 |

| (0.179) | (0.043) | (0.159) | (0.038) | (0.199) | (0.049) | (0.195) | (0.048) | |

| 养老保险 | -0.101 | -0.024 | -0.053 | -0.013 | -0.063 | -0.016 | 0.056 | 0.014 |

| (0.187) | (0.045) | (0.159) | (0.038) | (0.195) | (0.049) | (0.208) | (0.051) | |

| 安徽省 | 0.084 | 0.020 | -0.125 | -0.030 | 0.037 | 0.009 | -0.038 | -0.009 |

| (0.158) | (0.038) | (0.150) | (0.036) | (0.174) | (0.044) | (0.209) | (0.051) | |

| 河南省 | 0.354** | 0.086** | 0.040 | 0.010 | 0.151 | 0.038 | 0.205 | 0.050 |

| (0.146) | (0.035) | (0.126) | (0.030) | (0.153) | (0.038) | (0.165) | (0.040) | |

| 常数项 | -0.764 | -0.066 | 0.673 | -1.220 | ||||

| (0.828) | (0.818) | (0.972) | (1.220) | |||||

| 观测值 | 675 | 830 | 555 | 468 | ||||

| 注:① ***、**、*分别表示在1%、5%、10%的统计水平上显著;②括号中为标准误。 | ||||||||

方程3的回归结果显示,外出务工经历变量的边际效应为0.084且在5%的统计水平上显著,表明在外务工时间超过10年的回流老人相比未外出的农村老人,养老观念由传统向现代发生转变的可能性高出约8.4百分点。方程4的回归结果显示,外出务工经历变量的边际效应为0.021,但未通过显著性检验,说明对于在外务工时间低于10年的回流老人而言,城市的务工经历并未改变其传统的家庭养老观念,仍无法接受社会化的养老方式。说明当外出务工时间较短时,在城市的生活经历、接触的现代价值观念还不足以抗衡农民传统的思想观念,老人还是习惯用传统的思维来作出判断和选择。因此假说H2成立。

另外,为了进一步探讨外出务工经历对不同性别农村老人养老观念的不同影响,本文将样本对象按照性别分为男性老年群体和女性老年群体两个子样本,对养老观念进行Probit模型及边际效应估计。表 3中方程5和方程6的估计结果显示,外出务工经历正向影响女性老人的养老观念,且在1%的统计水平上显著。并且边际效应显示,相比未外出的农村女性老人,女性回流老人养老观念发生转变的可能性高出约12.4百分点。但是,外出务工经历并不能够显著影响男性老人的养老观念,说明女性群体的传统养老观念在接触现代化的因素后更容易发生转变。因此假说H3成立。

(三) 中介作用机制检验 1. 经济收入的中介效应检验基于中介效应模型探讨经济收入的中介效应,考虑到经济收入是典型的连续变量,故方程7运用OLS进行回归,方程8中被解释变量为农村老人的养老观念,运用Probit模型进行回归,估计结果见表 4。从方程2和方程8中,可以看出外出务工经历和经济收入变量都可以显著影响农村老人的养老观念,但方程7表明外出务工经历对农村老人的经济收入没有产生显著影响,即外出务工经历并未显著提高回流老人的经济收入,可以初步判定外出务工经历通过提高回流老人的经济收入从而促进老人选择社会照料的路径并不显著。温忠麟、叶宝娟[32]提出若方程7中的θ2和方程8中的θ4至少有一个不显著,还需通过Bootstrap法进一步检验间接效应的存在性,结果显示间接效应在95%统计水平上置信区间为[-0.0096,0.0743],未通过显著性检验。因此,可以判定外出务工经历未能通过经济收入的中介作用而促进农村老人养老观念的转变。假说H4没有得到验证。可能的原因在于回流老人当年在外务工时,大多从事技术含量较低、简单体力劳动的工作,如建筑工人、服务员等,工资水平较低,人力资本、经济资本以及社会资本等积累有限,返乡之后,其经济水平未得到明显的提升,说明外出务工经历对农村老年群体返乡后经济收入的提升作用还有待进一步考察。

| 变量名称 | 方程2 | 方程7 | 方程8 | ||||

| 养老观念 | 边际效应 | 经济收入 | 养老观念 | 边际效应 | |||

| 外出务工经历 | 0.199* | 0.050* | 0.075 | 0.191* | 0.048* | ||

| (0.105) | (0.026) | (0.063) | (0.105) | (0.026) | |||

| 经济收入 | 0.158*** | 0.039*** | |||||

| (0.054) | (0.013) | ||||||

| 年龄 | -0.008 | -0.002 | -0.032*** | -0.003 | -0.001 | ||

| (0.011) | (0.003) | (0.006) | (0.011) | (0.003) | |||

| 性别 | -0.038 | -0.010 | 0.087 | -0.047 | -0.012 | ||

| (0.099) | (0.025) | (0.059) | (0.099) | (0.025) | |||

| 受教育程度 | 0.216** | 0.054** | 0.305*** | 0.166 | 0.041 | ||

| (0.110) | (0.028) | (0.070) | (0.111) | (0.028) | |||

| 婚姻状况 | -0.117 | -0.030 | -0.064 | -0.105 | -0.026 | ||

| (0.133) | (0.033) | (0.084) | (0.134) | (0.033) | |||

| 健康状况 | 0.021 | 0.005 | -0.314*** | 0.070 | 0.018 | ||

| (0.098) | (0.025) | (0.059) | (0.100) | (0.025) | |||

| 子女结构 | -0.429*** | -0.108*** | 0.106 | -0.443*** | -0.111*** | ||

| (0.137) | (0.034) | (0.087) | (0.138) | (0.034) | |||

| 养老保险 | -0.014 | -0.003 | 0.028 | -0.023 | -0.006 | ||

| (0.141) | (0.035) | (0.090) | (0.141) | (0.035) | |||

| 安徽省 | -0.025 | -0.006 | 0.076 | -0.042 | -0.010 | ||

| (0.132) | (0.033) | (0.079) | (0.133) | (0.033) | |||

| 河南省 | 0.156 | 0.039 | -0.379*** | 0.218* | 0.054* | ||

| (0.111) | (0.028) | (0.069) | (0.114) | (0.028) | |||

| 常数项 | -0.151 | 10.481*** | -1.818* | ||||

| (0.734) | (0.467) | (0.934) | |||||

| 观测值 | 1023 | 1023 | 1023 | ||||

| 注:① ***、**、*分别表示在1%、5%、10%的统计水平上显著;②括号中为标准误。 | |||||||

上文考察了经济收入对外出务工经历的中介效应,接下来继续探讨代际关系的中介效应,由于方程9与方程10中被解释变量分别为代际关系与农村老人的养老观念,均为二元变量,故仍然采用Probit模型进行回归,估计结果见表 5。从代际关系的中介效应来看,方程9表明外出务工经历对代际关系产生显著的负向影响,且在1%的统计水平上显著,这说明相比回流老人,未外出老人与子女的关系更为密切,代际之间更加和谐团结。方程10中外出务工经历和代际关系变量均显著,且估计系数θ3(0.045)小于与基准方程2中的估计系数θ1(0.050),可以看出外出务工经历的代际关系削弱效应对农村老人养老观念的转变具有显著的中介效应,但因为θ3是显著的,所以存在“部分”中介效应,而不是“完全”中介效应,这说明在外出务工经历改变农村老人现代养老观念的影响中,代际关系具有部分中介效应,即外出务工经历对农村老人现代养老观念的转变不仅有直接影响,而且会通过代际关系对老人养老观念的转变产生间接影响,因此前文理论分析中的假说H5得到验证。其中,中介效应占总效应的θ2×θ4/θ1=(-0.086)×(-0.056)/0.050=0.0963,即外出务工经历促进农民接受社会养老观念的代际关系削弱效应占比为9.63%。说明外出务工经历对农民养老观念的改变作用大约有9.63%是通过代际关系的中介作用实现的。

| 变量名称 | 方程2 | 方程9 | 方程10 | |||||

| 养老观念 | 边际效应 | 代际关系 | 边际效应 | 养老观念 | 边际效应 | |||

| 外出务工经历 | 0.199* | 0.050* | -0.264*** | -0.086*** | 0.179* | 0.045* | ||

| (0.105) | (0.026) | (0.096) | (0.031) | (0.106) | (0.026) | |||

| 代际关系 | -0.223** | -0.056** | ||||||

| (0.103) | (0.026) | |||||||

| 年龄 | -0.008 | -0.002 | -0.019** | -0.006** | -0.010 | -0.002 | ||

| (0.011) | (0.003) | (0.009) | (0.003) | (0.011) | (0.003) | |||

| 性别 | -0.038 | -0.010 | 0.150* | 0.049* | -0.025 | -0.006 | ||

| (0.099) | (0.025) | (0.090) | (0.029) | (0.099) | (0.025) | |||

| 受教育程度 | 0.216** | 0.054** | 0.133 | 0.043 | 0.224** | 0.056** | ||

| (0.110) | (0.028) | (0.106) | (0.035) | (0.110) | (0.027) | |||

| 婚姻状况 | -0.117 | -0.030 | 0.212* | 0.069* | -0.102 | -0.026 | ||

| (0.133) | (0.033) | (0.116) | (0.038) | (0.133) | (0.033) | |||

| 健康状况 | 0.021 | 0.005 | -0.001 | 0.000 | 0.017 | 0.004 | ||

| (0.098) | (0.025) | (0.089) | (0.029) | (0.098) | (0.025) | |||

| 子女结构 | -0.429*** | -0.108*** | -0.064 | -0.021 | -0.438*** | -0.110*** | ||

| (0.137) | (0.034) | (0.135) | (0.044) | (0.137) | (0.034) | |||

| 养老保险 | -0.014 | -0.003 | 0.213* | 0.070* | 0.007 | 0.002 | ||

| (0.141) | (0.035) | (0.128) | (0.042) | (0.141) | (0.035) | |||

| 安徽省 | -0.025 | -0.006 | 0.262** | 0.086** | -0.010 | -0.002 | ||

| (0.132) | (0.033) | (0.115) | (0.038) | (0.133) | (0.033) | |||

| 河南省 | 0.156 | 0.039 | 0.226** | 0.074** | 0.168 | 0.042 | ||

| (0.111) | (0.028) | (0.102) | (0.033) | (0.112) | (0.028) | |||

| 常数项 | -0.151 | 1.447** | 0.098 | |||||

| (0.734) | (0.635) | (0.745) | ||||||

| 观测值 | 1023 | 1023 | 1023 | |||||

| 注:① ***、**、*分别表示在1%、5%、10%的统计水平上显著;②括号中为标准误。 | ||||||||

观念是行为和制度的先导[34],养老观念会决定人们在养老方式上是选择传统的家庭照料还是现代化的社会照料,这对政府制定适应农村老人需求和观念的养老服务政策有很大的影响。当下,随着人口老龄化程度的加深和平均预期寿命的延长,养老难题日益凸显,尤其是老年照料问题。为解决这一难题,近年来国家在完善社会养老保险制度和社会养老服务体系方面采取了一系列举措,虽然成效显著,但因忽视民众养老观念变化和老人自身需求导致的养老资源错配的现象也客观存在。

本文通过经济收入、代际关系路径深入探讨外出务工经历影响农村老人养老观念的理论机制,利用实地调研数据,实证分析了外出务工经历对农村老人养老观念的影响。研究结论为:

第一,外出务工经历能够显著促进农村老人养老观念由传统向现代的转变,表现为相比留守农村的传统老人而言,有外出务工经历的老人更倾向于选择社会照料而非家庭照料,其传统的“养儿防老”观念已经淡化并开始朝着现代的养老观念转变。说明流动作为一种对传统的解构力量确实改变了农村老人的养老观念。

第二,外出务工经历对养老观念的影响会因在外务工时间的长短而有所差异,对于在外务工时间低于10年的回流老人,城市的务工经历并未改变其传统的家庭养老观念。由此可见,作为传统农业文明的历史积淀,中国传统的“养儿防老”观念的路径依赖效应较强[35],只有经受城市现代化的长期洗礼,传统家庭养老观念的顽固性才能被逐渐消除。分性别研究发现,外出务工经历显著改变的是女性老人的养老观念,而非男性老人。说明男性“养儿防老”的养老观念较为根深蒂固,这可能是因为在传统社会普遍实行的是父权家长制,父亲作为家长,拥有无上的权威,其思想更加专制和保守。

第三,中介效应的检验排除了外出务工经历通过经济收入的增加效应间接促进农村老人养老观念转变的这一作用机制,但代际关系的中介作用得到验证,结果显示外出务工经历通过9.63%的代际关系削弱效应作用于农村老人养老观念的转变,即外出务工经历通过削弱代际的亲密关系稀释了农村老人传统的家庭养老观念。中介效应占总效应的比重表明外出务工经历对农村老人养老观念转变的影响以直接效应为主,同时,外出务工经历也通过代际关系的削弱效应间接促进农村老人接受现代的养老观念。

基于本文的研究发现,可以得到以下几点政策启示:第一,由于农村地区养老保障体系建设的滞后,在未来相当长的时期内,家庭养老都将是最主要的养老方式,子女的代际支持仍然是农村老人生活保障的核心。基于家庭的小型化、核心化,不同代际成员异地就业的现实,维护并提高代际关系的质量需要政府、社会和家庭共同参与[36]。如政府需要进一步完善和落实探亲假制度,鼓励子女常回家看看。子女则需要秉承传统的孝道,积极履行对老人的赡养义务,在保证经济支持的同时,需要更加注重情感的沟通交流,以各种通讯手段增加与父母的联系。第二,农村老人的养老观念因外出务工而开始发生从传统向现代的改变,在主观和客观因素的作用下,农村老人将会逐步增加对社会养老服务的需求,而随着现代化进程的推进和老龄化程度的加深,养老社会化也是大势所趋。因此,需要在巩固家庭养老的同时,加快农村社会养老服务体系建设。首先,针对当前农村养老服务供需的结构性矛盾,应秉持以满足老人需要为中心的理念,加快养老服务供给侧改革,从服务类型、养老床位以及服务内容等多方面优化农村养老服务供给结构,从而实现养老服务的有效供给。其次,考虑到农村老年人的支付能力有限,一方面政府需要针对不同年龄层次、收入水平以及自理能力等级的老年人,制定相应的支持和补贴政策,从而增强老年人对社会养老服务的可及性,另一方面也需同步完善农村社会养老保险制度、基本医疗保险制度,全面提高老年人的保障水平,继而提高老年人的购买服务能力,力争将农村养老服务从针对特殊困难老人的补缺型服务转变为面向全体老人的适度普惠型服务。

需要指出的是,本文还存在以下几点不足之处。第一,本文主要是基于四川、安徽、河南3省的实地调查数据展开分析,这3个省均是人口流动规模较大的省份,但对于那些流动规模较小的省份,情况可能有所不同。因此,今后若能基于更大规模的全国性数据开展实证研究,将会进一步提升研究结论的普适性。第二,受样本数据的限制,本文的因变量,即“养老观念”仅为二分类变量,期待在后续研究中通过获取更加丰富的数据信息对养老观念进行更全面的分析。

| [1] |

朱海龙, 欧阳盼. 中国人养老观念的转变与思考[J]. 湖南师范大学社会科学学报, 2015, 44(1): 88-97. |

| [2] |

张仁枫. 老年人养老意愿调查及启示——以四川省为例[J]. 老龄科学研究, 2017, 5(3): 33-41. |

| [3] |

曲绍旭. 养老观念的影响因素分析——基于CGSS2010的实证研究[J]. 老龄科学研究, 2015, 3(12): 33-41. |

| [4] |

陆杰华, 王馨雨, 张雁雯. 社会转型背景下不同代际队列的养老责任观念变化探究——来自2015年中国综合社会调查数据的验证[J]. 华中科技大学学报(社会科学版), 2019, 33(2): 105-115. |

| [5] |

陆杰华, 张莉. 中国老年人的照料需求模式及其影响因素研究——基于中国老年社会追踪调查数据的验证[J]. 人口学刊, 2018, 40(2): 22-33. |

| [6] |

张波. 中国谁来养老?——基于中国人养老责任认知及其影响因素分析[J]. 华中农业大学学报(社会科学版), 2018(4): 99-109. |

| [7] |

范丛. 城乡居民养老观念的差异及影响因素——基于CGSS 2013数据的实证研究[J]. 西南交通大学学报(社会科学版), 2019, 20(3): 91-98. |

| [8] |

孙鹃娟, 沈定. 中国老年人口的养老意愿及其城乡差异——基于中国老年社会追踪调查数据的分析[J]. 人口与经济, 2017(2): 11-20. |

| [9] |

吕雪枫, 于长永, 游欣蓓. 农村老年人的机构养老意愿及其影响因素分析——基于全国12个省份36个县1218位农村老年人的调查数据[J]. 中国农村观察, 2018(4): 102-116. |

| [10] |

艾小青, 陈连磊, 林芳. 经济状况、社会保障对居民养老意愿的影响及城乡差异[J]. 西北人口, 2017, 38(3): 100-106. |

| [11] |

Carletto C, Kilic T. Moving Up the Ladder? The Impact of Migration Experience on Occupational Mobility in Albania[J]. Journal of Development Studies, 2011, 47(6): 846-869. |

| [12] |

殷江滨, 李郇. 外出务工经历对回流后劳动力非农就业的影响——基于广东省云浮市的实证研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2012, 22(9): 108-115. |

| [13] |

Nissa F, Alan M. Is Migration in Later Life Good For Wellbeing? A Longitudinal Study of Ageing and Selectivity of Internal Migration[J]. Area, 2018(50): 492-500. |

| [14] |

徐慧, 梁捷, 赖德胜. 返乡农民工幸福度研究——外出务工经历的潜在影响[J]. 财经研究, 2019, 45(3): 20-33. |

| [15] |

Kadioglu A. The Impact of Migration on Gender Roles:Findings of Field Research in Turkey[J]. International Migration, 2010, 32(4): 533-560. |

| [16] |

许琪. 外出务工对农村男女性别观念的影响[J]. 妇女研究论丛, 2016(6): 54-65. |

| [17] |

刘利鸽, 刘红升, 靳小怡. 外出务工如何影响农村流动人口的初婚年龄?[J]. 人口与经济, 2019(3): 32-47. |

| [18] |

张航空. 流动人口养老观念与养老意愿影响因素分析[J]. 调研世界, 2013(1): 18-21. |

| [19] |

路日亮. 现代化理论与中国现代化[M]. 银川: 宁夏人民出版社, 2007: 2-46.

|

| [20] |

石智雷. 城市化改造传统农民[J]. 文史博览(理论), 2016(8): 1. |

| [21] |

张树森, 曹学义. 观念[M]. 北京: 人民武警出版社, 2010: 3-7.

|

| [22] |

杨国枢, 余安邦. 中国人的心理与行为——理念与方法篇[M]. 台北: 桂冠图书股份有限公司, 1993.

|

| [23] |

郭俊霞. 农村家庭代际关系的现代性适应[M]. 济南: 山东人民出版社, 2016: 36-37.

|

| [24] |

石智雷, 杨云彦. 外出务工对农村劳动力能力发展的影响及政策含义[J]. 管理世界, 2011(12): 40-54. |

| [25] |

Sylvie Démurger, Xu H. Return Migrants:The Rise of New Entrepreneurs in Rural China[J]. World Development, 2011, 39(10): 1847-1861. |

| [26] |

Batista C, Mcindoe C T, Vicente P C. Return Migration, Self-Selection and Entrepreneurship in Mozambique[J]. Social Science Electronic Publishing, 2014, 79(4): 561-562. |

| [27] |

刘金海, 杨晓丽. 传统中国农民的观念取向:双重性及统一[J]. 学习与探索, 2019(3): 55-63. |

| [28] |

刘二鹏, 张奇林. 代际关系、社会经济地位与老年人机构养老意愿——基于中国老年社会追踪调查(2012)的实证分析[J]. 人口与发展, 2018, 24(3): 55-64. |

| [29] |

王跃生, 伍海霞. 当代农村代际关系研究——冀东村庄的考察[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2011: 288-289.

|

| [30] |

Barbara Cies'lińska. The Experience of Labour Emigration in the Life of Married Women:The Case of Podlasie, Poland[J]. International Migration, 2014, 52(1): 56-73. |

| [31] |

温忠麟, 张雷, 侯杰泰, 等. 中介效应检验程序及其应用[J]. 心理学报, 2004(5): 614-620. |

| [32] |

温忠麟, 叶宝娟. 中介效应分析:方法和模型发展[J]. 心理科学进展, 2014, 22(5): 731-745. |

| [33] |

唐灿, 马春华, 石金群. 女儿赡养的伦理与公平——浙东农村家庭代际关系的性别考察[J]. 社会学研究, 2009, 24(6): 18-36. |

| [34] |

曹鑫. 青年人与老年人养老观念的共识、差异与融合[J]. 四川理工学院学报(社会科学版), 2018, 33(3): 21-41. |

| [35] |

韦宏耀. 农民分化、个人禀赋与养老偏好选择——来自三市五县区的实证调查[J]. 江汉学术, 2016, 35(3): 51-58. |

| [36] |

王跃生. 社会变革中的家庭代际关系变动、问题与调适[J]. 中国特色社会主义研究, 2019(3): 79-87. |

2020, Vol. 20

2020, Vol. 20