改革开放以来,中国国民经济发展水平大幅提高,社会的主要矛盾已经转变为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分发展之间的矛盾。这一新阶段的矛盾,突出地表现在农业和农村发展的滞后上[1],因此,党的十九大报告提出的“实施乡村振兴战略”意义重大。而第三次农业普查发现,截至2016年年底,中国实际耕种的耕地面积为16.8亿亩,其中规模化耕种面积占全部实际耕种面积的28.6%,规模农业经营户所占比重仅为17.0%①,这些数据表明目前中国农业生产仍属于超小规模,仍以超小的土地经营者为主[2]。小农户在生产水平方面表现出低劳动生产率和排斥技术累进的分散式经营的特点[3],因此为小农户提供农业现代化服务就显得十分必要。而在为小农户提供社会化服务,实现小农户和现代农业发展有机衔接的过程中,关键的一点就是提高小农户的组织化水平,土地托管在这方面是一种有效的探索。

① 国家统计局发布第三次全国农业普查结果,http://news.1nongjing.com/a/201712/212784.html,第一农经,2017-12-14。

土地托管作为为农业生产主体提供农业社会化服务的一种形式,是指在“农户加入自愿、退出自由、服务自选”的原则下,不改变集体土地所有制的性质,不改变土地承包关系及土地用途,由托管服务组织为农户提供从种到管、从技术服务到农资供应的全程服务[4]。根据家庭需要购买农业社会化服务的方式可以解决兼业化农户的困境,有利于土地的集中和科学化种植[5],因此,土地托管在增加粮食产量、维护国家粮食安全方面具有积极作用。在土地托管的发展过程中还形成了利益联结机制、风险防范机制等,可以有效保障农民的利益[6]。土地托管充分尊重农户意愿,由小农户自由选择购买何种服务,购买多少服务,宜统则统,宜分则分,这不仅维护了小农户的正当权益,也有助于中国“统”“分”结合的双层经营体制的创新[7]。一些学者则注意到土地托管中存在一定的问题,从协作关系上来讲,土地托管过程中存在农民意愿协调、村社统筹作用发挥和政府部门推动等方面的困境,这最终影响土地托管的效果[8],同时在与小农户的对接过程中,一些托管公司经常面临小农户组织性不足的困境,导致土地托管组织成本过高[9],甚至最终转到规模土地流转的方向[10]。为了解决目前面临的问题,需要了解土地托管的运作逻辑,同时需要研究在土地托管模式中如何有效提升小农户的组织化程度。本文将以农业生产的治理结构为切入点来对这些问题进行考察,以经济社会学的立场来分析托管公司与小农户之间的交易行为,并基于“结构—行动”的理论框架,分析受政治环境和村庄社会的正式制度和非正式制度的影响,托管公司与小农户的行动如何发生变化,相应地,治理结构会出现怎样的调整。

二、市场治理结构与准纵向一体化治理结构“治理结构”理论是威廉姆森为了分析交易成本而提出的。新古典经济学强调市场均衡理论,认为人们只要在理性选择下追求私利最大化,通过价格机制就可以达到帕累托效率,在这个过程中组织则类似于“黑箱”而被忽略。科斯对此提出了零交易成本假设的局限性,他从组织何以存在的角度来研究交易成本。威廉姆森在此基础上更进一步,他将“交易”作为分析的基本单位,而交易包括商品的交换和人的互动,在互动过程中,交易主体具有有限理性和机会主义行为特征,因而交易过程中普遍存在摩擦,为使交易成本最小化,商品交换最有效,需要根据资产专用性、交易频率和不确定性来形成不同的治理结构。据此,威廉姆森将治理结构分为“组织—中间层组织—市场”[11],所有的交易行为都根据具体情况分布在这个光谱中。在土地托管中,小农户从托管公司购买农业服务,小农户与托管公司之间也存在着人的互动和商品交换,因而事实上,土地托管是农业生产治理结构的表现,受托管公司与小农户之间交易行为的影响。

笔者所调研的西安市C区土地托管是以某种业有限公司为依托,借助该公司建立的托管公司为小农户提供农业现代化服务。C区土地托管模式的形成源于两个现实问题:一是,托管公司的老板薛某之前做粮食良种繁育生意,有自己的良种基地,但在良种检测时出现种子纯度不高的问题,后来发现是由于种子基地与其他农户的土地相邻,在小麦授粉期,良种与周边非良种出现杂交,这种情况直接影响良种的质量和产量。二是,由于农业收入低,且C区距西安市不远,很多农民进城打工,土地抛荒现象十分严重。而留在家种地的农户则经常买到假农药、假化肥,有农民曾向薛某表示希望他能帮忙统一打药,上肥料。基于对土地抛荒现象的忧虑和良种纯度问题,以及小农户生产面临的困境等因素的综合考虑,2007年薛某在其所在的村庄初步试行土地托管。2008年该村有50%~60%的农户参加,进行土地托管的麦苗长势喜人,产量大增,第二年该村参加土地托管的农户增加到80%~90%。目前该托管公司的土地托管已经实现跨区域发展。土地托管的运行主要存在“半托”和“全托”两种模式。“半托”是指农户根据自己的需要选择服务项目,农户大多会选择农业生产的关键环节进行托管,包括播种、“一喷三防”和深耕等环节,剩下的环节由农户自己作业,最后的农业收益属于农户。“全托”是指农户将土地委托给托管公司全权管理,由托管公司采用统一的种子、农药、化肥,统一耕地、播种、收割、销售,最后的农业收入归农户,托管公司则获取服务收益的管理模式。接下来,本文将从治理结构的角度来分析“半托”和“全托”两种模式。

(一) 半托:市场治理结构目前西安市C区土地托管的“半托”模式主要针对非良种地块。普通品种对农业技术服务没有特殊要求,也就是说这种种植品种的资产专用性低,小农户可以从托管公司或从其他农业社会化服务主体购买农业服务。而托管公司提供的农业技术和服务,也并不具有针对性,无论是否参与土地托管,都可以从托管公司购买服务。在交易成本理论看来,对资产专用性低的标的物进行交易,交易成本最小的治理结构就是市场形式。其实C区农村存在很多“农业兼业户”,他们处于半工半农的状态。因为C区距西安市不远,很多农民在市区打工,但在活不多时,他们会回到村里,完成一部分农业劳动,因而他们更倾向于选择“半托”。除了这种“农业兼业户”以外,目前农村中“老人农业”现象也较为普遍。这种农业经营类型的家庭,通常是年轻夫妇进城务工,老人在家务农,并照看孙辈,但在老人身体状况不太好时,出于降低农业劳动强度,减少农业工作量的考虑,很多农户都会选择购买部分环节的农业托管服务。例如,在灌溉时期,由于灌溉时间紧迫,灌溉条件有限,而农户数量众多,这就需要熬夜通宵灌溉,但很多打工农户无法及时回村,老人熬夜等待灌溉又面临体力不支的问题,此时大部分农户都选择请托管公司帮忙灌溉。很多地区的实践经验表明,老人在托管公司提供的农业社会化服务的支持下,既可以实现轻松务农,也可以实现农业现代化。

土地托管中形成的这种市场治理结构是在小农户技术能力有限、生产能力不足以及种植品种规范性要求不高的情况下形成的。这种市场治理的结构一方面为小农户提供了农业技术服务,提高了农业现代化水平;另一方面有效改善了当前“农业兼业化”和“农业老人化”的问题。因此“半托”形成的市场治理结构在带动小农户发展现代农业方面发挥了积极作用,然而正如有些学者发现,这种治理结构存在小农户的组织化程度低、交易成本高的问题。不过我们需要注意的是,托管公司与小农户之间的交易行为是嵌入社会环境的,受各种制度和文化因素的影响,市场治理的结构必然会逐步发生变化。

(二) 全托:准纵向一体化治理结构托管公司除了采用“半托”的形式提供农业社会化服务外,对于优质麦和种子田,则采用“全托”模式,也就是统一种子、化肥、耕种、灌溉、防虫、除草、防病、收割、粮食收购。农民得到高于市场价10%的粮食收益,托管公司则获得托管费用以及超出市场价10%的良种收入。由于优质麦和种子田要求标准高,为确保其得到科学有效的管理,托管公司内部设立了1个专家组和4个专业服务队。专家组由6名专家组成,包括4名西北农林科技大学的小麦和玉米育种专家,他们负责选育新品种,对农业生产进行技术指导。4个服务队分别是农机队、农技队、植保队和水电队,其服务覆盖了农业生产的全过程,包括备耕、播种、施肥、土壤检测、田间病虫测报等。为保证小农户能够完全按照要求生产,降低与小农户的沟通成本,托管公司在每个村招聘一名懂技术、有威望、常年在村的农民做土地托管员,由托管员联系农户。通过托管员,托管公司也可以更低成本地宣传公司的要求。例如根据专家的研究,每年4月20号需要打蚜虫药,即使小麦上面没有蚜虫也需要预防,这在小农户的传统种植经验里是不必要的,更不用说要精确到4月20号当天打药。因此,为了保证这项工作的完成,就需要土地托管员的监督和督促。托管公司共招聘了80多名土地托管员,每个土地托管员管理300~500亩土地,最多的一人管理了800亩,这些托管员没有固定工资,主要在农忙的几个月里根据管理面积来发放工资。

在收购环节,托管公司也有一定的要求。良种生产有严格的标准,生产环节完全按统一标准进行,收获后需要进行纯度检测,后续进行拌药包装,这些严格要求使得托管公司与小农户之间的交易物的资产专用性增强。因此,为避免生产过程中小农户违约行为的发生,托管公司与小农户之间签订了收购协议。协议规定托管公司每年保证以高于市场价的价格收购小农户的粮食,小农户也保证利用托管公司的农业社会化服务,并按照托管公司的要求进行农业生产,保证良种的纯度。这十多年来只有一户出现良种质量问题,这家农户把前一年的陈麦子掺杂在当年的新麦子里拌匀后一起卖,托管公司的收购队在检测时发现了问题,最后就没有收这家的麦子。为表示惩罚,2年后托管公司才重新开始收购这家农户的麦子。托管公司在收购时还采用一种方法完善监督机制,每100斤粮食装一袋,每袋一个编号,每个编号都对应一家农户,如果收购回来的种子出现质量问题可以根据编号追溯到相应的农户。相对于普通品种,良种生产的专用性程度更高,因此,托管公司与小农户之间就形成了区别于市场治理的准纵向一体化治理结构。准纵向一体化关系是指既保留了科层权威的资源配置计划性,又保留了一定的价格机制激励性合作关系[12]。

在“全托”模式中,托管公司通过设置专家组和专业服务队形成了完善的组织结构,便于为小农户提供农业技术服务。同时招聘土地托管员,并支付工资,将土地托管员纳入托管公司体系,通过托管员将专家组和专业服务队的农业服务输送到小农户中。此外,托管公司还与小农户签订正式合约,对小农户的违约行为进行惩罚。由于良种生产的资产专用性高,通过层级制的组织结构设置,托管公司可以监督和规范小农户的农业生产,减少交易过程中的不确定性,降低交易成本。但土地托管嵌入社会结构,尤其受到村庄社会规范的影响,当准纵向一体化的治理结构遇到农民的传统习惯时,很容易产生契约软约束问题,签订的合约很难起到约束作用[13]。然而,嵌入社会结构的托管公司与小农户之间的交易行为在多次交易中,也会发生新的变化,进而对准纵向一体化的治理结构产生影响。

三、关系治理结构的形成威廉姆森的交易成本理论注意到资产专用性和交易频率的影响,但为了保证理论的简洁性,他假定外部制度环境与个人行动的不确定性固定不变。这就隐含地假定了存在“虽不完全但相当良好的法律制度体系,人际关系与成文合同之间没有任何摩擦,关系会恰如其分地在对其有需要的交易中发育出来”[14]。这实际上是交易费用经济学中的一种原子化决策假设,也就是假设经济行动者是在孤立的状态下自主决策的[15]。其实威廉姆森自己也注意到外部制度环境会对治理结构和交易行为产生影响[16],他认为制度环境的变化可以导致市场、混合型组织和层级制组织的相对成本的变化[17]。而Hamilton和Biggart[18]通过对日本、韩国和中国台湾地区的研究,也发现在不同制度背景下,同一种类型的交易会表现为不同的组织结构。嵌入性的观点对这种情况的理解可能会有所帮助。波兰尼[19]认为人的经济行动是嵌入社会结构中的,受各种经济制度和非经济制度的影响。而格兰诺维特[20]的研究更进一步,认为人类的经济行动是嵌入人际关系网络的,亲属、朋友等人际关系网络对经济行动具有重要影响[20]。因此,在对现实中的经济行为进行分析时,不能忽略嵌入性。转到对土地托管的分析,我们可以发现托管公司与小农户之间的交易行为不是孤立存在的,而是嵌入政治环境和村庄社会,受正式制度和非正式制度[21]的影响。

(一) 交易行为嵌入政治环境西安市C区是全国最早探索土地托管的地区。2009年C区土地托管面积达2.9万亩,2010年扩大到3.1万亩,之后托管面积逐年增加,曾一度达到10万亩。其实,土地托管后期的规模扩张,与地方政府的推动作用是离不开的。在地方政府的推动下,C区土地托管公司连续七年累计承担了30多个百亩、20多个千亩、10多个万亩共计15万亩的省市区高产项目。事实上,托管公司在实行土地托管初期遭遇了很多阻挠,地方政府并未进行帮助,一些政府官员甚至还故意阻挠土地托管。但政府领导的视察和赞誉为该地土地托管模式赢得了很高的关注度,至此之后,名气大增,土地托管的政治环境也发生变化。

分税制改革后,转移支付成为地方政府收入的主要来源,地方政府间形成了“以利为利”的财政锦标赛[22]。而在地方政府之间的竞争中,打造亮点,形成在任期间的政绩,成为地方政府获得财政收入以及地方官员获得升迁机会的有效手段,因此在C区的土地托管得到当时国家领导人及各级干部的关注后,地方官员为取得自己政绩而转变态度。省、市、区各级农业部门给予托管公司大力支持,出台各种政策文件宣传和推广土地托管,为托管公司的农业机械提供购买补贴,借助部分高产创建项目,捆绑推进土地托管。地方政府的这些行为为土地托管的推进提供了有利的政治环境,为其发展提供了组织保障[23],土地托管模式也具备了政治合法性。在利好的政治环境中托管公司与小农户的认知都逐步发生变化,小农户对土地托管的认识更加深入,开始接受土地托管的做法。托管公司信心增加,更加积极地推进土地托管。然而政策文件等正式制度虽然为土地托管提供了政治合法性,但单纯依靠这种自上而下的权力输送模式,并不能获得农民的完全信任[24]。

(二) 交易行为嵌入村庄社会土地托管的发展是从薛某所在的村庄开始逐步向周边扩展的。薛某是村书记,在托管初期薛某利用自己在村庄内部的威望号召小农户参与土地托管,并发动村委会成员召集小农户开会宣传土地托管。土地托管扩展到其他村庄尤其是距离较远的村庄后,薛某的影响力降低,很难再利用自己的威望号召外村小农户参与土地托管。此时,土地托管的推进主要依靠各村村委会。薛某首先说服其他村的村委会成员,再由各村村委会号召村民参与土地托管。在这个过程中,还利用村民的人际关系网络,借助亲戚朋友等关系说服大家参加土地托管。

土地托管的发展是由托管公司与小农户之间的互动决定的,由于这种互动主要发生在村庄社会,因而嵌入村庄社会,并受村庄文化、地方规范以及关系网络的影响。土地托管的推行,需要小农户能够统一种植品种,调整地块,统一生产技术,在托管公司与小农户建立关系初期,托管公司与小农户之间缺乏信任,且托管公司也难以对接数量巨大的小农户。但在村庄社会中仍存在一定的文化规范,在农民看来村委会是国家力量的象征,因此,村委会的号召代表着国家意志,农民普遍对国家力量和官方要求较为服从。因此利用这种地方规范,发挥村委会的作用就可以有效降低交易成本,统一小农户的种植和生产,推进土地托管的发展。此外,在一定程度上来说农村仍旧是一个熟人社会,社会关系网络较为密集,亲戚和朋友等关系网络对人们的行为影响较大。当农户的亲戚、朋友参与土地托管时,农户很大概率也会参与土地托管,因此,利用人际关系网络,托管公司可以有效说服小农户参与土地托管。事实上,土地托管工作的推进还受到农民习俗习惯的影响。托管公司与小农户签订良种收购协议时,规定小农户参与土地托管后种植的良种必须全部由托管公司收购,而当地小农户有留口粮的习惯,农民在粮食收获后都会留下一两袋用来磨面供自家食用,小农户的这种行为是违反合约的。但这种传统习俗在短时间内很难改变,如果托管公司强制全部收购,不让小农户留下口粮,必定会产生矛盾,甚至形成大规模冲突,影响土地托管工作的推进。在这种情况下,托管公司对小农户的这种行为采取了默许的态度。总之,受村庄社会中传统文化、习俗习惯的影响,托管公司与小农户之间的交易行为发生变化,市场和准纵向一体化的治理结构随之改变。

(三) 治理结构的发展上面我们分析了托管公司与小农户的交易行为是嵌入政治环境和村庄社会的,受政策法规、法律条文等正式制度和地方文化、风俗习惯等非正式制度的影响,但这种分析是一种结构主义的立场,而从“结构—行动”的立场出发来看,交易行为中的行动者不仅受到外部规范的制约,其本身也会做出行动,对制度结构产生影响。在推行土地托管的前几年,托管公司对农户土地的肥力及灌溉条件等生产情况进行判断,向农户承诺保证托管土地在当年当季同类作物产量前3年平均基础上增产幅度分别达到10%、20%和30%,如果托管后的产量低于相同田块同类作物前3年平均产量,就由公司赔偿到平均产量水平后再增补10%。因为土地托管采取科学精准种田的方式,每年的亩均产量都会高于3年前的产量,托管公司实现了对小农户的承诺,所以进行土地托管以来,几乎没有农户找过托管公司的麻烦。

其实在进行资产专用性高的交易行为时,准纵向一体化的治理结构并不完全如威廉姆森所认为的可以实现交易成本最小,经济效益最好,尤其是在社会资本丰富、人情关系重要的社会环境中,正式合约会被淡化,个人会基于自己的认知判断,并受人际关系网络的影响而与市场主体进行交易。托管公司与农户签订正式合约,承诺保证小农户粮食产量增加,保证以高于市场价的价格收购小农户的粮食。多年来,托管公司的承诺都得到兑现,小农户的利益得到保障,这为托管公司在农村社会中建立了信誉。在此基础上,小农户在与托管公司长期的交易中逐渐形成对其的信任,小农户对其的认知也逐渐发生变化。此外,小农户很容易受到自己关系网络的影响,如果自己的亲戚朋友对托管公司产生信任,小农户也会对托管公司产生信任。这种信任是在市场和准纵向一体化的治理结构发展之后重新发展出的关系,这种关系影响到小农户与托管公司之间的交易行为,很多小农户不再基于市场交易和准纵向一体化合约来与其进行交易,而是根据发展出的信任关系与其进行互动。

在长期交易后,不仅小农户的行动发生变化,托管公司的行动也发生变化,在与小农户的交易过程中,会考虑小农户的个人情况和利益。由此,托管公司和小农户之间形成了关系治理的结构。关系性规则的治理被称为关系治理,它强调非经济因素在交易中的作用。关系治理经常使交易双方表现出合作、信任、共同解决问题和信息的开放交流与分享等[25],而信任、交流、柔性是关系治理中最重要的三个规则,以信任为基础的关系治理对项目绩效提升有显著作用[26]。因此土地托管中的关系治理结构就主要表现为建立在双向信任基础上的托管公司与小农户之间的交易行为。市场的治理结构是建立在交易双方理性选择和价格机制基础上的,但关系治理结构的形成,使得原来的市场治理结构发生变化,小农户在与托管公司进行多次成功交易后,与托管公司建立信任,更倾向于购买托管公司的服务。准纵向一体化的治理结构是建立在一定的正式合约基础上的,当小农户和托管公司之间建立起双向信任关系后,小农户可以允许托管公司在一定时间后再支付粮食收入,而托管公司也允许小农户保持自己原有的习俗,留存口粮。原有的正式合约逐渐淡化,关系治理的结构使托管公司与小农户间联系更为紧密,沟通交流更加顺畅,由此两者之间的交易成本反而降低。

四、关系治理的积极作用 (一) 提高小农户的组织化程度促进小农户与现代农业发展的有机衔接,不仅要靠增加小农户的现代农业生产要素,同时还要提高小农户的组织性。农业税取消后,基层政府与农民关系发生变化,“悬浮型”政权特征逐步凸现出来[27],乡村治理面临着同样的问题,小农户组织性不足,产业化程度低,农产品质量不高,严重影响了农业效益和竞争力的提高[28]。而托管公司与小农户之间形成的关系治理结构提升了小农户的组织化程度。关系治理结构的形成是基于交易行为嵌入政治环境和村庄社会。一方面,嵌入政治环境,地方政府出台相关政策文件,提供各种优惠条件,为土地托管的推进提供有利的制度环境。而土地托管本质上是通过向分散农户提供规模化的社会化服务来促进小农户分享分工经济收益[29],因此,在有利的政治环境中,土地托管得到快速推进,在这一过程中,小农户进行统一种植和生产,其组织化程度由此得到提高。另一方面,嵌入村庄社会,托管公司利用村集体来推进土地托管,统一种植品种,调整地块,统一购买社会化服务,在这个过程中村集体的统筹能力和组织能力得以激活。事实上,在农业转型发展中必须依托村集体的统筹经营机制,积极发挥农村社区的主体性和能动性[30]。但除了村集体组织能力的激活,更不能忽视小农户自主性的激发和组织化的增强。关系治理的结构中,小农户通过与托管公司的长期交易,基于托管公司行为的有效性以及人际关系网络的影响,产生了对托管公司的信任,与托管公司建立起新的关系。在这种关系的影响下,小农户对土地托管更加认同,能够主动采用统一品种,利用托管公司提供的农业服务,在此基础上小农户的组织性得到体现。

(二) 强化土地托管模式的稳定性关系治理的形成不仅增强了小农户的组织性,还为土地托管模式的稳定性提供了保障。市场治理结构虽然可以使得托管公司与小农户根据价格机制进行自由选择。但在信息不对称和有限理性的影响下,小农户未必能够做出交易成本最低的选择,即使在托管公司能够提供更质优价廉服务的情况下,小农户也可能选择其他农业生产形式。在准纵向一体化的治理结构中,托管公司与小农户之间形成了正式合约,还通过村级托管员等层级的设置,降低与小农户交易的成本。但托管公司与小农户的交易行为是嵌入村庄社会的,村庄中传统的风俗、规范以及人际关系网络会影响正式合约的履行,进而影响准纵向一体化治理结构在交易成本最小方面的有效性,而且有可能会因为传统规范、文化等的影响,阻碍土地托管的推进。而关系治理结构的建立则是基于交易行为嵌入地方政府和村庄社会后逐渐产生的。在有利的正式制度环境中,托管公司与小农户之间的交易成本减小。同时嵌入村庄社会,受村庄文化和地方规范的影响,托管公司与小农户之间建立起新的关系,小农户对托管公司产生信任,这种信任将降低两者间的交易成本。事实上,在人们的交易行为中,随着报酬递增,福利增加,发挥这种作用的制度就会继续被人们采用,伴随时间的推移,逐渐形成路径依赖[31]。同时关系治理有利于扩大土地托管的规模,在远距离村庄的农户与托管公司本身是陌生关系,而关系治理结构的形成,使得两者间的陌生关系熟悉化,交易成本降低,有利于土地托管模式的稳定和进一步扩大。总之,关系治理结构的形成,是基于小农户在与托管公司交易过程中自发形成的信任,这种自发形成的关系治理结构,使得土地托管制度可以得到小农户的信任保障,土地托管制度更加稳定。

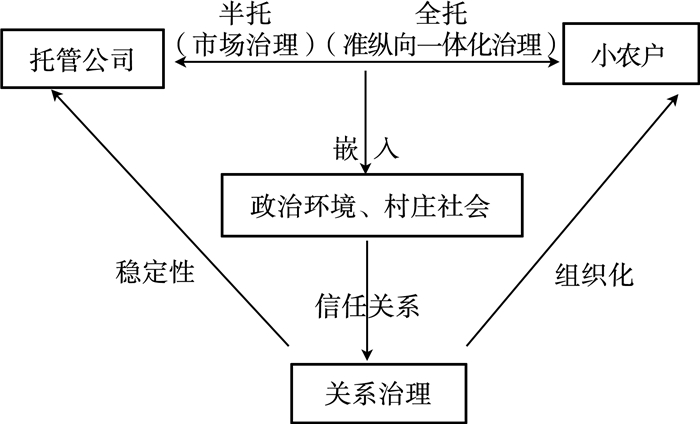

关系治理结构的形成根源于托管公司与小农户之间的交易行为是嵌入政治环境和村庄社会的,因此基于“半托”和“全托”的土地托管模式而形成的市场治理结构和准纵向一体化治理结构会受到政策文件、项目规定等正式制度和地方规范风俗文化等非正式制度,以及关系网络的影响,在这种结构框架下,托管公司与小农户的行动发生变化,托管公司会默许小农户的文化习惯,在经济交易中有所让步;而小农户则基于托管公司带来的经济收益,以及托管公司的信用,对托管公司产生信任。托管公司与小农户认知和行动逻辑的变化使得两者建立起新的关系,形成了治理结构视角下土地托管模式的运作逻辑(图 1)。

|

图 1 治理结构视角下土地托管模式的运作逻辑 |

土地托管存在“半托”和“全托”两种模式,相应地,在托管公司与小农户之间形成了市场治理和准纵向一体化治理的治理结构。在威廉姆森的交易成本理论中,治理结构的选择是基于资产专用性、交易频率和交易不确定来进行的,但他忽略了制度和文化的影响。土地托管制度是嵌入政治环境和村庄社会的。制度环境、村庄社会中的习俗、地方规范,以及小农户之间的人际关系网络都会对托管公司与小农户之间的交易行为产生影响。地方政府的政策文件、优惠政策等正式制度为土地托管政策提供了有利的外部环境,增加了制度合法性。村集体的号召、亲戚朋友等人际关系的影响为土地托管制度降低了交易成本。这些因素使得小农户对土地托管的认知发生改变,与托管公司之间建立新的关系,形成信任机制,发展出关系治理结构。这一过程就是土地托管运作逻辑的形成过程。土地托管的推进和发展,很大程度上依赖于农户的组织化,而在关系治理结构的形成过程中,村集体的统筹作用得到一定程度的激活,有助于小农户组织性的调动。更重要的一点是小农户基于自己对托管公司的信任关系,会主动选择土地托管,这种内生动力提高了小农户的组织化程度。此外,关系治理结构中,小农户对托管公司的信任会使得小农户形成自我监督机制和激励机制,降低两者之间的交易成本。同时,小农户在与托管公司的多次交易过程中,在信任的基础上,会形成新的习惯,对其形成路径依赖,这有助于土地托管的稳定及其进一步发展。

在当前中国农业生产主体的现实条件下,要实现小农户与现代农业发展的有机衔接,不仅需要为小农户提供先进的技术和服务,更重要的是要提高小农户的组织化程度。土地托管制度一方面为小农户提供了现代性的农业服务,另一方面激发了村集体的统筹作用,调动了小农户的自主性,使得小农户组织化程度得到提高。这种农业生产发展模式真正将小农户组织起来,激发了农民建设农村和发展农业的主体性,将有利于中国乡村振兴伟大目标的实现。

| [1] |

陈锡文. 实施乡村振兴战略, 推进农业农村现代化[J]. 中国农业大学学报(社会科学版), 2018, 35(1): 5-12. |

| [2] |

蔡昉.遵循经济发展大逻辑深化农业供给侧结构性改革[N].中国社会科学报, 2016-11-16(8).

|

| [3] |

叶敬忠, 张明皓. "小农户"与"小农"之辩——基于"小农户"的生产力振兴和"小农"的生产关系振兴[J]. 南京农业大学学报(社会科学版), 2019, 19(1): 1-12. |

| [4] |

仝志辉, 侯宏伟. 农业社会化服务体系:对象选择与构建策略[J]. 改革, 2015(1): 132-139. |

| [5] |

孙凤莲. 土地托管服务的现状、可能影响及发展对策研究——基于吉林榆树市的调查[J]. 农业经济, 2014(8): 74-76. |

| [6] |

衡霞, 程世云. 农地流转中的农民权益保障研究——以土地托管组织为例[J]. 农村经济, 2014(2): 66-70. |

| [7] |

赵晓峰, 赵祥云. 新型农业经营主体社会化服务能力建设与小农经济的发展前景[J]. 农业经济问题, 2018(4): 99-107. |

| [8] |

孙新华. 村社主导、农民组织化与农业服务规模化——基于土地托管和联耕联种实践的分析[J]. 南京农业大学学报(社会科学版), 2017, 17(6): 131-140. |

| [9] |

陈义媛. 土地托管的实践与组织困境:对农业社会化服务体系构建的思考[J]. 南京农业大学学报(社会科学版), 2017, 17(6): 120-130. |

| [10] |

韩庆玲. 小农户经营与农业社会化服务的衔接困境——以山东省M县土地托管为例[J]. 南京农业大学学报(社会科学版), 2019, 19(2): 20-27. |

| [11] |

奥利弗E威廉姆森.资本主义经济制度: 论企业签约与市场签约[M].段毅才, 王伟, 译.北京: 商务印书馆, 2018: 69.

|

| [12] |

万俊毅. 准纵向一体化、关系治理与合约履行——以农业产业化经营的温氏模式为例[J]. 管理世界, 2008(12): 93-102. |

| [13] |

李贞芳. 关于契约经济学的研究[J]. 社会科学动态, 2000(6): 18-21. |

| [14] |

刘世定. 嵌入性与关系合同[J]. 社会学研究, 1999(4): 75-87. |

| [15] |

汪和建, 李磊. 通用劳动力市场的社会治理:也论《劳动合同法》的政策效果[J]. 南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学), 2011(5): 138-149. |

| [16] |

Oliver E Williamson. The New Institutional Economics:Taking Stock, Looking Ahead[J]. Journal of Economic Literature, 2000, 38(3): 595-613. |

| [17] |

威廉姆森.效率、权力、权威与经济组织[M]//约翰克劳奈维根.交易成本经济学及其超越.朱舟, 黄瑞虹, 等, 译.上海: 上海财经大学出版社, 2002: 23.

|

| [18] |

Hamilton G G, Biggart N W. Market, Culture, and Authority:A Comparative Analysis of Management and Organization in the Far East[J]. American Journal of Sociology, 1988, 94(4): 52-94. |

| [19] |

波兰尼.大转型: 我们时代的政治与经济起源[M].冯钢, 刘阳, 译.杭州: 浙江人民出版社, 2007: 37-48.

|

| [20] |

马克格兰诺维特.镶嵌: 社会网与经济行动[M].罗家德, 译.北京: 社会科学文献出版社, 2015: 1-31.

|

| [21] |

诺思.制度、制度变迁与经济绩效[M].杭行, 译.上海: 格致出版社, 上海人民出版社, 2008: 51-64.

|

| [22] |

周飞舟. 以利为利:财政关系与地方政府行为[M]. 上海: 上海三联书店, 2012: 249-250.

|

| [23] |

张建雷, 席莹. 关系嵌入与合约治理——理解小农户与新型农业经营主体关系的一个视角[J]. 南京农业大学学报(社会科学版), 2019, 19(2): 1-9. |

| [24] |

赵晓峰, 马锐. 乡村治理的理论创新及其实践探索——"落实乡村振兴战略, 推进乡村治理体制机制创新"研讨会综述[J]. 中国农村经济, 2019(2): 131-136. |

| [25] |

Poppo L, Zenger T. Do Formal Contracts and Relational Governance Function as Substitutes or Complements?[J]. Strategic Management Journal, 2002, 23(8): 707-725. |

| [26] |

骆亚卓. 项目契约治理与关系治理研究现状与评述[J]. 人民论坛·学术前沿, 2017(24): 104-107. |

| [27] |

周飞舟. 从汲取型政权到"悬浮型"政权——税费改革对国家与农民关系之影响[J]. 社会学研究, 2006, 21(3): 1-38. |

| [28] |

魏后凯. 中国农业发展的结构性矛盾及其政策转型[J]. 中国农村经济, 2017(5): 2-17. |

| [29] |

管珊. 农业经营模式创新与演化的多重逻辑——基于土地托管模式的分析[J]. 南京农业大学学报(社会科学版), 2019, 19(2): 123-130. |

| [30] |

陈靖, 冯小. 农业转型的社区动力及村社治理机制——基于陕西D县河滩村冬枣产业规模化的考察[J]. 中国农村观察, 2019(1): 2-14. |

| [31] |

Mahoney J. Path Dependence in Historical Sociology[J]. Theory and Society, 2000, 29(4): 507-548. |

2020, Vol. 20

2020, Vol. 20