党的十九大报告提出了乡村振兴战略,为新时代的中国乡村发展提供了路线指南和强大动力。乡村振兴战略提出了“20字方针”,即“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”。2018年7月初,习近平总书记对乡村振兴战略实施作出了重要指示,要坚持乡村全面振兴,抓重点、补短板、强弱项,实现乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。要尊重广大农民意愿,激发广大农民积极性、主动性、创造性,激活乡村振兴内生动力,让广大农民在乡村振兴中有更多获得感、幸福感、安全感。中央之所以提出乡村振兴战略很显然还是出于中国特殊国情的考虑,即便中国已经有大量人口进入城市生活,但是乡村仍然会有相当数量的人口长期居住。对中国的现代化进程而言,建设好农村,发展好农业,这样才能促进整个中国现代化稳步地、有根基地向前推进[1]。

由于中国区域差距巨大,虽然中央制定了乡村振兴的总基调,但是不同地方仍然需要根据地方的实际情况和发展节奏进行因地制宜的乡村振兴探索。有学者指出,乡村振兴就是要科学把握乡村的差异性、动态性特征,优化区域村镇格局,破解乡村地域系统问题,促进城乡融合发展,因而总体战略设计必须分门别类、分类施策、分区推进……[2]。因为,在中国发展的大棋盘上,不同乡村有着不同的前途命运。黄祖辉将中国乡村分为三种类型:已被城镇化覆盖或即将被覆盖的村庄(城中村、镇中村和城郊村);人口相对集聚、村民生产与生活相分离、社区服务功能基本健全的中心村;人口集聚度不高、村民生产生活依然不分离的传统村庄。他认为中国乡村有四种前途:有的会很快融入城镇化,直接成为城市的组成部分;有的可能成为乡村社区的服务中心或新型田园生态小城镇;有的村庄可能随着人口的迁移或村庄的撤并而逐渐消亡;大量的村庄通过乡村振兴战略的实施,会成为“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”和乡愁依旧的美丽家园[3]。实际上,乡村发展的前途并不是主要取决于乡村本身,而是主要取决于乡村与城市的关系结构,不同区域的城乡关系性质会塑造出不同的乡村振兴形态。

(二) 紧密型城乡关系:大都市郊区乡村的区域特点以往讨论城乡关系时,学者容易提出城乡对立、城乡融合,或者以工补农、以城带乡等观点,但是实际上还有一个需要加强重视的维度,即城乡关系的紧密性程度。城乡关系紧密与否直接决定了城市对乡村的带动能力和控制能力,也在根本上决定了乡村能否振兴和如何振兴的前途。之所以提出城乡关系紧密性程度的维度,根本上是因为中国特殊的地方体制,中国很早就确立了市管县体制,而市管县体制的背后实际上是一种“城辖乡体制”,任何地方或城市都由城和乡构成,城市是地方发展的大脑,乡村则是地方发展的外围腹地。由于不同的地方情况和历史阶段,城市区域对乡村区域的带动能力和控制需求存在一定的差异,由此形成城乡关系紧密性程度的地区差异和阶段差异。按照城乡关系的紧密性程度,我们可以将中国区域性城乡关系区分为三种类型,即紧密型城乡关系、宽松型城乡关系和松散型城乡关系。紧密型城乡关系一般适应于大都市区域,大都市的乡村地带在区划上被界定为郊区。对郊区乡村,城市对乡村发展具有强劲的带动效应,并且由于存在城市需要汲取郊区乡村的土地资源,城市对乡村的控制需求强烈。与此同时,城市对乡村的反哺能力也处于强劲状态,体现为对乡村的基础设施建设和公共服务的保障能力。而在大都市城乡关系格局下,由于土地资源紧张,乡村发展自主性往往会被都市政府所钳制,乡村发展自主性处于虚弱状态。在大中城市区域,城乡关系格局是一种宽松型城乡关系,这时城对乡的带动效应、控制需求和反哺能力也较强,但是土地资源并不十分紧张,乡村仍然存在一定的发展自主性。而在欠发达的县乡区域,城乡关系格局是一种松散型城乡关系,这时城对乡的带动效应、控制需求和反哺能力都是虚弱的,乡村发展自主性虽然存在,但是由于缺乏资源和远离核心市场,乡村经济发展仍然困难重重(表 1)。

| 城乡关系类型 | 城对乡的带动效应 | 城对乡的控制需求 | 城对乡的反哺能力 | 乡村发展自主性 |

| 紧密型城乡关系(大都市区域) | 强 | 强 | 强 | 弱 |

| 宽松型城乡关系(大中城市区域) | 较强 | 较强 | 较强 | 较强 |

| 松散型城乡关系(欠发达县乡区域) | 弱 | 弱 | 弱 | 强 |

值得注意的是,除了区域维度的差异之外,城乡关系的紧密性程度还存在历史维度,即不同时段,由于公共政策、经济发展和资源存量的差异,即便是同一区域,城乡关系的紧密性程度也存在历史上的差异性。比如,即便在大都市区域,虽然城乡关系格局总体上趋向于紧密型,但是城乡关系紧密性程度也存在历史维度上的差异和波动。本文所讨论的大都市上海郊区的乡村振兴形态即需要放置在一种从宽松型城乡关系到紧密型城乡关系的历史运动之中加以考虑。大都市上海郊区乡村发展曾经一度走的是乡土工业化发展道路,但是在土地紧张背景下城乡关系不断收紧,乡土工业化发展道路逐步被去工业化发展道路所替代,而未来大都市上海郊区的乡村振兴形态实际上是一种输血式扶持、配套式发展和收缩式调整的特色发展道路。大都市郊区的乡村振兴形态受到大都市城乡关系格局的锁定和约束,郊区乡村振兴需要在大都市整体发展理性中找到恰当的位置和处理方式。

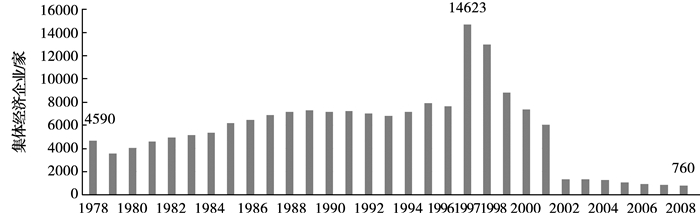

二、大都市上海郊区的乡村发展:城乡关系宽松时代的乡土工业化及其困扰 (一) 大都市上海郊区的乡土工业化历程虽然相比苏南地区,上海的郊区乡村更加靠近市场,但是由于上海在中国的特殊地位,改革开放之后的集体企业和民营经济发展相对滞后,反而苏南和浙北成为中国乡镇企业异军突起的地区。不过这也只是相对而言,当全国逐渐卷入改革开放的浪潮之后,上海郊区乡村的工业化也获得了可观的进展。在集体化时期,上海就有相当规模的社队企业。二十世纪八九十年代,上海的农村工业发展也迎来大发展的势头。到1993年,郊区农村工业年总产值达807亿元,比1985年增长近10倍,年社会总产值比1985年增长近8倍[4]。值得指出的是,上海郊区乡村工业的发展在20世纪80年代末就呈现遍地开花之势,这时将分散的乡村工业予以集中化管理成为必然选择。1987年,上海市政府要求“根据上海市城市总体规划,结合制定县域综合发展规划和实施城镇、村镇规划,以乡为单位或几个乡联合,建设相对集中的工业加工小区”。至1990年,上海郊区就规划形成了280家工业园区,占地面积为17平方公里。其中乡镇级工业园区152家,村级工业园区128家[5]。上海郊区的乡土工业除了相对集中分布于工业园区、工业小区之外,还有不少由于“村村冒烟”形成的零星式乡土工业。如图 1所示,1978年上海集体经济企业有4590家,到1997年达到最高峰,为14623家,此后经过集体企业改制,集体经济企业数量一路下滑到2008年的760家。而作为上海郊区乡村工业的遗留形态,截至2013年9月底,上海全市农村集体资产已达3636亿元,净资产达1092亿元;在总资产中,镇级2570亿元,村级1017亿元,组级38亿元[6]。

|

图 1 上海集体经济企业数量变化情况(1978—2008) |

上海郊区乡村工业化一度对郊区和郊区乡村作出了巨大的贡献,在郊区工业化的推动下,郊区农民大量“洗脚上岸”成为产业工人,农民收入得到大幅度提高,同时郊区乡村工业发展对乡村财力和基础设施建设提供了大量资源,郊区乡村的硬件条件得到有效提升。但是郊区乡土工业发展对大都市的整体发展格局来说也带来了相当的烦恼。一个是用地紧张局面逐步突显。作为中国的老工业基地,上海在计划经济年代,城市工业摊子已经铺得很大,建设用地的规模占比较大。改革开放之后,随着郊区乡土工业的发展,建设用地的规模又进一步增加,建设用地占城市土地总面积的比重不断攀升。截至2013年,上海建设用地占城市总面积的比例高达43.6%,远高于北京(20.6%)、天津(30.9%)和重庆(7.2%),也超过其他国际大都市的正常水平(20%~30%)。再加之,随着中央政府对于地方政府用地指标的收紧,上海用地紧张的局面进一步突显出来。按照2008年发布的《全国土地利用总体规划纲要(2006—2020年)》,中央下达给上海建设用地总量为2981平方公里,而上海市各级政府审批的城市、新城与新市镇总体规划汇总的规划建设范围在3300平方公里左右,形成的用地指标赤字在300平方公里以上[7]。与此同时,从土地利用效率上看,虽然郊区乡村工业化有富民和就业的作用,但是在土地利用上逐步体现出无效率的瓶颈。上海地方官员的一篇政策性研究指出了乡镇产业园区的发展瓶颈,“上海乡镇产业园区占据全市近60%的工业用地,其产出仅占全市工业总产出的5%,部分乡镇产业园区的综合产出效率只有漕河泾园区的1/20,能级总体较弱。受土地留白、水源地保护、生态环保建设、土地减量化、工业用地20年期限、历史违法用地等因素影响,近年来农村二产转型的出路基本以减量化和拆除为主,新产业落地面临诸多难题”[8]。实际上,乡镇工业园区已经算一种相对集中有效的郊区乡村用地形式,上海之前还存在相当可观的工业园区之外的零散工业用地。

(三) 郊区乡土工业化的副产品:社会治理上的负外部性对大都市的城市治理而言,郊区乡土工业化还是一种治理负外部性比较明显的经济形态。上海郊区乡村工业化属于一种相对低端的劳动力密集型产业,这种产业结构一方面占用了较大面积的建设用地,另一方面会吸纳大量外来劳动力的集聚,并且会形成一种服务于低端制造业就业人口的非正规经济。所谓非正规经济,可以理解为政府不认可的以低端制造业、服务业为业态,以外来人口为主体的非正规经济体系,比如流动摊贩、无照经营店面、违章搭建、非法生产,以及被政府冠以黑字头的低端服务业,如黑网吧、黑中介、黑学校(非法办学)、黑诊所(非法行医)等。2014年,据公安部门初步调查估算,上海从事黑车行业的人口有1.5万到1.8万[9]。2014年,来自工商部门的数据显示,来沪人员中从事无照经营的共有5.5万余户,约占全市无照经营户总量的85%[10]。另有数据反映,截至2012年底,上海市处于劳动年龄段来沪人员总数为923.90万人,其中,缴纳社会保险的368.45万人,纳入灵活就业登记的100万人,此外400余万来沪人员就业状况不明,是灰色就业的潜在人群[11]。非正规经济作为农民城市化的“中转站”“阶梯”和“落脚社区”,发挥着重要的经济社会功能,有效缓解了进城人口的就业门槛和生活压力。但是对于城市管理者而言,非正规经济却是一种“麻烦制造者”,容易形成城市形象、社会治安、公共安全、环境卫生、违章建筑、公共服务等方面的社会治理难题。

三、紧密型城乡关系与大都市上海郊区乡村的去工业化发展 (一) 城乡关系紧密化与乡村去工业化时代的来临在历史维度上,改革开放之后上海的城乡关系经历了一种从宽松到紧密的历史变迁,郊区乡村的乡土工业化体现了城乡关系相对宽松时代的乡村自主性发挥,而这种宽松时代在进入21世纪之后已经愈来愈被一种紧密型城乡关系时代替代。上海城乡关系紧密化的动力机制是一种内因与外因的结合。从内因上看,首先,上海是一种缺乏腹地的大都市,城市区域面积较小,人口和经济密度非常高,城市发展只能“在螺蛳壳里做道场”,城市经济能级的提升必然会挤压乡村经济的发展空间。其次,上海作为一个有抱负的城市经济体在经济发展中有转型升级和高端化发展趋势。改革开放以后,上海在不断凝练高端化发展口号,这个趋势在进入21世纪之后愈加明显,比如“四个中心”、建设卓越的全球城市、社会主义国际化大都市等等。城市经济的转型升级和高端化发展需要在建设用地上“腾笼换鸟”,原来被郊区乡村工业占用的建设用地必须被重新使用。最后,土地财政和房地产经济更加抬升了郊区土地的价值,原来的乡村工业已经在土地市场上逐步丧失了继续使用土地的资格。国家意志是上海城市关系紧密化最为重要的外因,一方面,中央对上海有很高的发展期望,上海在中国的地位极其特殊,被中央定位为“改革开放的排头兵,创新发展的先行者”,代表国家意志的一系列重大项目要在上海落地,比如“自贸区”“商飞”“北斗”等等。另一方面,中央政府并没有取消对上海的用地管理,而且事实上收紧了上海的用地指标分配。

(二) 上海郊区去工业化的治理机制:建设用地减量化与非正规经济整治面对建设用地的超标和土地指标的赤字,上海的城乡关系愈加收紧,郊区乡村的去工业化逐步展开,而其中最为重要的两大治理机制即是建设用地减量化与“五违四必”。建设用地减量化是上海较早推进的一项政策措施,其核心内涵之一是减少郊区乡村的低效用地,提升建设用地的质量和效率。上海将全市工业用地区分为三种类型,即“104地块”“195地块”和“198地块”,并配之以差别化管理政策。“104地块”是全市工业区的核心发展空间,规划总面积约789平方公里,其中规划工业用地面积近500平方公里,已供应工业用地面积近400平方公里,尚可开发工业用地面积80~100平方公里。“195地块”是在规划集中建设区内“104地块”外还有近195平方公里现状工业用地,政策基调是以规划引导、转型调整、功能提升和融合发展为导向。“198地块”是指在规划集中建设区外还有近198平方公里的现状工业用地,政策措施是以规划引导、生态优先、减量调整为导向。由于“198地块”工业用地占全市工业用地比重接近1/4,但工业总产值占比不到10%,产出效率偏低,且布局分散、能耗偏高、环保问题和外来低端就业问题突出,所以是工业用地减量化的重点。上海国土部门官员指出,因为这里的大部分企业都是改革开放早期的镇、村集体或私营企业,如今这些企业竞争力和经营效益下降,能耗、污染、安全等问题越来越突出,因此我们把“198地块”区域作为减量化工作的重点[12]。

2012年以后,大都市上海逐步开展和加码了一种针对全市范围内各类非正规经济的整治运动,重点整治对象被地方政府形象地概括为“五违四必”:“五违”即违法用地、违法建筑、违法经营、违法排污、违法居住;“四必”即安全隐患必须消除、违法无证建筑必须拆除、脏乱现象必须整治、违法经营必须取缔。“五违四必”涉及的整治对象覆盖了城乡的居民区、工业区、商务区和街面空间。相比城市地带,“五违四必”在城乡接合部和郊区乡村的发生量更为可观。“五违”当中的很大部分属于郊区乡村工业化的副产品,郊区乡村较低层次的工业化虽然形成了产业集群,产生了就业和税收,但同时引发了外来人口的集聚和非正规经济活动的普遍发生,由此造成大量“五违”问题的产生。从近几年上海的政策行动来看,对“五违”整治的执行力度是空前的,具体的整治策略被官方概况为“四必”。根据《2018年上海市人民政府工作报告》提供的信息,上海“五违四必”政策的“战果显赫”,“三批共50个市级和666个区级地块整治全面完成,全市拆除违法建筑1.6亿平方米,基本消除‘五违’问题集中成片区域”。

四、输血式扶持、配套式发展与收缩式调整:大都市郊区的乡村振兴形态大都市上海郊区乡村的乡村振兴仍然是一项任重道远的事业。在紧密型城乡关系格局下,上海的郊区、乡村和农民实际上牺牲了一定的经济发展权,以成就大都市的整体性发展需要。上海的郊区乡村经济和收入水平实际上不如苏南、浙北农村。由于受到规划和相关政策的限制,上海郊区乡村的村庄面貌较为陈旧和破败,农民的收入结构也较为特殊。2016年,上海郊区农村居民可支配收入为25520元,而同年杭州和苏州的农村居民收入则超过了27000元,分别为27908元和27691元,差距都在2000元以上①。究其根源,正如学者所分析的,上海市的城乡关系过于紧密,尤其是控制属性过强,而资源属性发挥不充分,给郊区乡村的带动和反哺不足[13]。也正如有学者指出,许多大城市的郊区乡村,没有发展空间,也没有发展资源,只能依靠政府的转移支付。它们靠近大城市,反而没有发展[14]。上海郊区乡村的欠发展具有制度性原因,其根本在于乡村发展自主权被城市统筹。上海地方官员在论及上海乡村振兴困境时也指出,在政府起主导作用的领域,城镇优先于农村的资源配置偏向较重。比如建设用地供给方面,各区集建区外低效建设用地减量化盘活的指标,主要用于城镇建设,对于支持乡村建设和农村产业转型升级的力度相当弱[8]。所以,与其他地区相比,大都市上海郊区乡村的振兴空间和振兴形态也较为特殊,乡村振兴在很大程度上并不是乡村自主活力的发展和绽放,而很可能是大都市经济对乡村的制度化反哺和强制性融入。

① 参见《根据三市2017年国民经济与社会发展统计公报》。

(一) 输血式扶持:都市对郊区乡村紧密型控制下的反哺2016年,上海郊区农村居民可支配收入为25520元,是全国平均水平(12363元)的2.06倍,而同期上海全市居民人均可支配收入54305元,则是全国平均水平(23821元)的2.28倍。更加值得注意的是,上海郊区农民较高的收入水平在很大程度上是通过政府的输血式转移支付来实现的,而这正是都市对郊区乡村进行紧密型控制所支付的成本之一。比如,上海有407个经济薄弱村,从2013年起,市财政每年对每个薄弱村给予40万元村级运转经费补助,保障村级组织运转。发动38家帮扶单位参与重点地区对口帮扶,2013—2016年连续四年累计捐赠10.8亿元,并将帮扶领域扩大到资源、人才等全方位支持。上海还在全市推动对经济薄弱村的“造血帮扶”项目,根据上海市农委提供的数字,2016年5个受援区实施了21个项目,总投资30多亿元,其中市级资金近10亿元[15]。从农村居民的收入结构上看,上海农村居民的经营性收入和财产性收入明显偏低,而转移性收入则为三市(上海、杭州、苏州)最高。2000年,上海农村居民转移性收入为178元,2016年则增长到4325元,是2000年的24.30倍,转移性收入的增长幅度也是农民四种收入中增加倍数最多的收入类型,而反映乡村自主性发展能力的财产性收入和经营性收入则一直处于不温不火的低位运行状态(表 2)。由此可见,依靠城市对乡村的输血式扶持逐渐成为上海郊区乡村发展和农民收入增加的重要动力。不过,这种城市对乡村的输血式扶持并非是郊区乡村“不思进取”和“等靠要”的反映,而应该被理解为郊区乡村经济发展权转移到城市之后的一种反哺机制和利益补偿。

| 年份 | 工资性收入/元 | 经营纯收入/元 | 转移性收入/元 | 财产性收入/元 |

| 2000 | 4310 | 934 | 178 | 143 |

| 2001 | 4491 | 967 | 235 | 157 |

| 2002 | 4920 | 774 | 313 | 205 |

| 2003 | 5284 | 813 | 339 | 222 |

| 2004 | 5757 | 886 | 397 | 297 |

| 2005 | 6364 | 811 | 737 | 430 |

| 2006 | 6892 | 766 | 999 | 556 |

| 2007 | 7498 | 754 | 1297 | 673 |

| 2008 | 8182 | 711 | 1655 | 837 |

| 2009 | 8721 | 590 | 2081 | 932 |

| 2010 | 9606 | 589 | 2581 | 970 |

| 2011 | 10493 | 877 | 3031 | 1243 |

| 2013 | 12379 | 920 | 4323 | 1587 |

| 2015 | 17483 | 1462 | 3485 | 775 |

| 2016 | 18948 | 1388 | 4325 | 859 |

| 注:资料来源于上海统计年鉴(2001—2017),2012年和2014年数据缺失。 | ||||

在大都市上海的紧密型城乡关系背景下,如果说上海郊区乡村经济存在一定发展空间的话,很显然已经无法在土地利用占用较重的二产上谈问题,而是要从一种符合上海土地利用形势和都市需求的角度,讨论一种“轻产业”经济在郊区乡村发展的可能性。首先,“轻产业”经济要在一产上做文章,打造都市旅游观光农业和品牌性农产品。“都市农业地区毗邻城市,在承接城市先进要素回流方面具备先天优势,都市圈是乡村振兴最有利的地域空间,都市农业高质量发展迎来难得的历史机遇”[16]。大都市经济的特点是存在巨量的农产品需求,在上海,郊区乡村面积占了约85%的陆域总面积,全市每天90%的绿叶菜、70%的鲜奶和20%的水产品,以及饮用水和市区河道均来自郊区。目前上海已提出,根据市民需求,生产更多高品质农产品,打造一批经得起市场检验、区域有影响力的农产品品牌。而在政策配套上就要求上海进一步优化发展多种类型的农业经营主体,特别是培育和支持一批有技术、懂农业的现代农民,发展和扶持一批能够承载市民旅游、观光采摘的都市型农庄。其次,“轻产业”经济要在三产上想办法,推动上海郊区旅游服务业升级,形成大都市郊区乡愁经济的集聚效应。在城市化时代,乡愁是市民的一种重要需求,暂时离开拥挤喧嚣的城市,进入宁静自然的乡野,已经成为市民的生活乐趣。乡愁经济可以在有厚重文化资源和独特自然资源的郊区乡村来推动。因为很显然,随着上海郊区乡村工业的衰退,上海郊区的乡村发展动力主要来自都市现代农业、乡村旅游业[17]。从实践经验上看,上海正在密集制定政策发展郊区乡村的旅游产业、民宿经济、现代农业,一些地方也已展露出新的振兴气象。比如,“在嘉定区,外冈项目设计了‘观禾计划’系列活动,吸引公众参与体验农耕文化,促进农业产业延伸,并为高校、科研院所对接乡村中小学开展科普教育活动搭建通道;在松江区,新浜项目拆旧过程产生大量的废弃桌椅家具、竹制容器、农用工具,为留下美好乡村的印记,当地以田野为背景,用旧门板、水缸作画布,搭建一个开放平台,把当代艺术从画廊转移到乡村田野,探索出文化艺术产业、特色旅游和历史保护等多种功能于一体的新型乡村发展模式”[18]。

(三) 收缩式调整:郊区乡村空间布局的集中化与功能转变在居住、生活格局上,大都市上海的郊区乡村正在按照都市整体发展理性进行收缩式调整。2000年之后,上海郊区乡村新出生人口已经被统一上市民户籍,郊区农村只有前期遗留下来的存量,“农民的终结”似乎行将不远。同时在郊区农民居住格局上,上海的发展规划思路是集中和上楼。2016年,上海宅基地总面积超过400平方公里(涉及约75.5万户),占集体建设用地总量的50%左右,占城镇规划建设区外现状建设用地的40%左右。从分布上看,上海农村宅基地布局较为分散,大部分农居点规模较小。由于缺少规划引导和管控,目前农村宅基地约有80%位于城镇规划建设区外[8]。而根据《上海城市总体规划(2017—2035)》,上海要对农村建设用地进行大幅度的削减,2015年上海农村居民点用地为513平方公里,占建设用地的16.7%,而到2035年,农村居民点用地要调减到不超过190平方公里,占建设用地比重下降到不超过6%。实际上,上海必须通过更大力度的居民点集中和农民上楼计划才能让规划落地。为了落实总体规划和乡村振兴战略,上海最近发布了《关于推进本市乡村振兴做好规划土地管理工作实施意见(试行)的通知》(沪府办规〔2018〕30号),指出要“合理确定城市开发边界外的建设用地规模,保障乡村发展规划空间,统筹安排乡村的生产、生活、生态用地。确定撤并村范围和保留村布局,合理确定农民集中居住安置标准,落实农民集中居住安置空间,坚持‘城镇集中居住为主、农村集中归并为辅’的总体导向,鼓励农民向城镇集中居住,严格控制撤并村范围内的个人建房,重点聚焦‘三高’沿线、生态敏感地区、环境整治地区,分步推进30户以下自然村农民的集中居住”。所以,随着“农民的终结”和对村落的政策性削减,上海郊区乡村的空间结构会发生极大的调整,很可能出现的情况是,仅有为数不多的具有旅游开发性质的居民点被保留和更新,大量农村居民点被削减,存量的农民被集中上楼安置,继而发生继“农民的终结”之后“村落的终结”。同时,郊区乡村的现代农业功能可能被强化,乡村的农庄功能得到突显,而传统的社区功能则会退隐。

五、结语与讨论:村落共同体的退隐与大都市外围的后工业腹地上海市委书记李强指出,老百姓不富起来,讲振兴就是空话,相关政策设计要把“富民是乡村振兴的最终落脚点”落到实处。然而在大都市上海紧密型城乡关系下,富民似乎已经很难寄托于乡土工业化进程,而只能通过都市对郊区乡村的输血式扶持以及郊区乡村对都市的配套式发展来实现部分目标。对此,有学者指出,上海郊区社会发展的核心问题不是将农民的收入提高多少,而是如何切实走出一条适合郊区社会的新发展模式。一个基本的判断是,郊区社会的乡村振兴必须在城市总体规划体系中走与城市配套发展的道路[13]。上海乡村振兴还面临乡村面貌大尺度改变的预期景象,即村落共同体的退隐和后工业化腹地。一方面,上海将很可能从“农民的终结”进一步发展到“村落的终结”,传统的村落共同体将会所剩无几,乡村人口由于二产的萎缩而变得稀疏化。另一方面,上海郊区乡村将会发生巨大的功能转变,大面积的乡村将会成为一种为都市消费需求做配套服务的后工业腹地,乡村的社区性功能,将会被为服务城市的生产性功能取代,只不过这种生产性功能不在于面向工业,而是在一产和三产上做文章。

总而言之,本文论及的大都市上海的乡村振兴经验具有一定的特殊性,但是从城乡关系紧密性程度角度来认识中国各地和不同时段的城乡关系格局仍然具有一定的理论和经验启示。本文的研究结论在政策上的启示是实施乡村振兴应有城乡融合发展思维和因地制宜的差异化考虑,一定的乡村振兴模式必然与一定的城乡关系结构相匹配,大都市郊区乡村振兴要服从都市对郊区乡村的配套性要求,特别是要实现城乡联动基础上的一产与三产的融合发展,而城乡关系较为宽松的大中城市区域和县乡区域,乡村振兴则要赋予乡村一定的自主发展权,特别是不能过早地排除二产的发展空间。

| [1] |

陈锡文. 实施乡村振兴战略, 推进农业农村现代化[J]. 中国农业大学学报(社会科学版), 2018(1): 5-12. |

| [2] |

刘彦随. 中国新时代城乡融合与乡村振兴[J]. 地理学报, 2018(4): 637-650. |

| [3] |

黄祖辉. 准确把握中国乡村振兴战略[J]. 中国农村经济, 2018(4): 2-12. |

| [4] |

彭再德, 邹万里. 上海郊区农村工业可持续发展分析[J]. 经济地理, 1995(4): 69-72. |

| [5] |

张琪. 关于上海市郊工业园区开发建设情况的调查[J]. 上海企业, 1999(10): 25-28. |

| [6] |

孙雷. 上海农村集体经济组织产权制度改革探索[J]. 科学发展, 2014(2): 95-104. DOI:10.3969/j.issn.1674-6171.2014.02.014 |

| [7] |

胡俊. 规划的变革与变革的规划——上海城市规划与土地利用规划"两规合一"的实践与思考[J]. 城市规划, 2010(6): 20-25. |

| [8] |

高骞, 吴也白, 朱咏, 等. 上海推进乡村振兴的瓶颈制约及对策建议[J]. 科学发展, 2018(10): 34-40. DOI:10.3969/j.issn.1674-6171.2018.10.004 |

| [9] |

上海黑车司机已超1.5万衍生盗窃敲诈等11种犯罪[N].东方早报, 2014-01-17.

|

| [10] |

申城来沪人员突破1100万人五个区人口"倒挂"[N].劳动报, 2014-08-06.

|

| [11] |

潘鸿雁. 流动人口社会管理面临的新问题与对策——以上海市为例[J]. 上海行政学院学报, 2014(1): 30-36. DOI:10.3969/j.issn.1009-3176.2014.01.004 |

| [12] |

李治国, 黄晓芳.城市转型中的"减"与"增"——上海推进建设用地减量化破解土地资源紧约束[N].经济日报, 2015-12-14(12).

|

| [13] |

熊万胜. 郊区社会的基本特征及其乡村振兴议题——以上海市为例[J]. 中国农业大学学报(社会科学版), 2018(3): 57-73. |

| [14] |

李宽, 熊万胜.城市群视角下的乡村分化及其振兴[N].学习时报, 2018-07-27(03).

|

| [15] |

上海市农业委员会办公室.上海农村综合帮扶和农民增收情况报告[EB/OL]. (2018-07-23).http://www.shac.gov.cn/snzt/fzbaogao/2016bg/201703/t20170330_1626813.html.

|

| [16] |

农业农村部市场与经济信息司.推动新时代都市农业高质量发展促进乡村全面振兴[N].农民日报, 2018-05-02(6).

|

| [17] |

朱建江. 乡村振兴与乡村旅游发展:以上海为例[J]. 上海经济, 2017(6): 17-24. DOI:10.3969/j.issn.1000-4211.2017.06.003 |

| [18] |

上海: 超大城市的乡村振兴之路[J].国土资源, 2018(6): 32-34.

|

2019, Vol. 19

2019, Vol. 19