2. 华中农业大学 经济管理学院, 湖北 武汉 430070

在传统农资市场中,一方面由于天然的地理优势、紧密的人际关系,农资零售商拥有丰厚的经销阅历,获得了较多有关产品的信息知识[1];另一方面由于渠道下游优势资源的相对匮乏,农资零售商在渠道关系中的利益诉求容易被忽视、相关权利也不易获得很好的保障[2],这影响了他们与其他渠道成员之间的交易关系以及共享信息知识的积极性。这种渠道上下游信息传递受阻的局面将不利于农资企业整体经营战略的制定和规划。知识转移就是知识在接收方与发送方之间的传递、吸收、内化并再创造的学习与应用过程[3],探索促进农资零售商知识转移的有效策略对农资企业拓展社会化服务、国家实施乡村振兴战略具有重要的现实意义。

随着国家支持农村互联网发展的政策不断出台,电子商务将持续渗透并推动传统农资流通体系的变革发展和创新升级。目前农资电商采取代购代销的形式使得生产商与零售商之间的渠道关系由间接沟通变为直接依赖[4],因而传统渠道中处于下游的地位劣势在电商发展的情势下演变为一种关系结构优势,使得在终端掌握丰富信息的零售商在一定程度上能有效缓解资源匮乏所带来的劣势,从而形成自己独特稳定的知识资源优势,将给传统环境下的知识转移困境带来新的发展机遇。一方面,农资渠道扁平化的发展改善了传统产业链中代理商(中间商)所获利润份额较高的局面,对农资企业原有利益链条产生了巨大的冲击,使得生产商和零售商能分得更多的市场利润;另一方面,零售商在渠道关系中的地位和作用愈显重要,增强了生产商对零售商的依赖关系,使得生产商在调整经销政策时会充分考虑零售商的相关意见、更加注重彼此间的双向沟通。这种利润分配的平衡和流程执行的规范将会提高零售商合作交易的信心和公平感,那么在此新情境之下公平感知的增强会显著改善零售商知识转移行为吗?公平感知会如何影响零售商知识转移行为,其作用机理是什么?不同人口统计特征下零售商知识转移行为又有什么不同的表现?

公平性是交易双方面临不确定性渠道关系而维持合作的重要基础,其感知高低可能对渠道成员间的知识转移行为具有积极的影响。然而,现有知识转移理论主要关注于知识刚柔特性、转移主体能力特性等内部因素,以及组织结构、组织文化等外部因素对知识转移行为及其绩效的影响[5-7],忽视了公平感知的心理因素在知识转移行为形成中的重要作用。虽然少量文献通过实证研究发现了渠道公平对知识转移行为的正向影响[8-9],但均未深入探究其影响机理。且目前国内外学者大多以城市地区消费或生产市场为研究背景来探讨知识转移行为的影响因素,其开放性、成熟性的市场经济与乡村社区的农资购销市场环境存在较大的差异,又由于农资电商是近年来农资渠道变革发展的新现象,已有少量农村背景下的营销渠道主要关注传统渠道情境中的成员行为,尚不能很好地解释电商情境下的成员知识转移行为。依据公平理论和期望理论,心理契约作为公平感知的重要结果变量反映了组织成员对自我投入与组织欲望获取、个人期望收获与组织回报承诺之间匹配的主观信念[10],这种平衡性的期望心理可能会增强成员的知识转移意愿。因而,心理契约可能在公平感知与知识转移行为之间起到重要的中介作用。

为此,本文立足农资电商情境,从心理契约视角构建了公平感知对农资零售商知识转移行为的影响机制模型,并通过对山东省和安徽省参与电商经营的农资零售商进行实证调查,深入探究了零售商知识转移行为及其影响机制之间的差异,力图丰富知识转移理论,为推动农业供给侧结构性改革提供可借鉴的启示。

二、文献回顾与研究假设 (一) 公平感知对心理契约的影响组织中的个体将自己的经济或非经济收益与他人进行各种比较,就会感知到公平或者不公平[11]。按内容划分,公平感知可分为分配公平、程序公平和交互公平。分配公平是组织成员将实际所得与感知应得的报酬进行比较而感知匹配的主观感受,是对交易合作收益结果的感知;程序公平是组织成员对其他成员所采取合作方式的程序规范化的主观评价,是对交易合作过程标准的感知;交互公平是组织成员感知合作方对待自己态度及方式的友好性的心理感受,是对合作关系互动情感的感知。本文就以农资电商为具体情境来探究渠道成员的公平感知。

依据公平理论,当个体感知自我收支比率不低于他人时便会触发公平感,这种公平感的存在会增强渠道成员对未来合作的信心,从而有利于交易双方构建稳定的合作契约关系[12]。渠道成员在对比个人努力与他人经济回报之后会形成某种公平性的感知,这种利润分配上的公平感知会直接影响成员对他人履行某些经济承诺的积极信念[13]。组织内部的双向沟通、平等竞争机制等规范化流程能显著增强渠道成员的公平感,进而使其达到感知交易平衡的心理状态[14]。而合作交流中彼此尊重、真诚相待的处事态度会引发渠道成员在情感上的公平知觉,从而提升其对合作交易的心理满足感[15]。因此,本文提出以下假设:

H1:公平感知对交易型心理契约有显著的正向影响。

H1a:分配公平对交易型心理契约有显著的正向影响;

H1b:程序公平对交易型心理契约有显著的正向影响;

H1c:交互公平对交易型心理契约有显著的正向影响。

感知公平是衡量渠道成员间合作关系的重要标准,当遇到不公平待遇时成员可能会采取抱怨、报复、机会主义等行为,从而不利于彼此之间关系质量的提高[16]。作为合作收益的直接结果,经济利润的公平感知会极大地促进渠道成员情感信任的建立,进而形成持久的关系承诺[17]。随着双方交易关系的加深,渠道成员对合作程序的公平性要求会逐渐提高,他们会更关注交易对方在经销政策制定流程和方法上的公平性,这种程序上的公平感知会降低合作关系的不确定性、进一步促进情感关系的形成[18]。而渠道成员在交易关系中得到的尊重和关心会提高彼此间的关系价值,从而强化双方持续合作的关系纽带[19]。因此,本文提出以下假设:

H2:公平感知对关系型心理契约有显著的正向影响。

H2a:分配公平对关系型心理契约有显著的正向影响;

H2b:程序公平对关系型心理契约有显著的正向影响;

H2c:交互公平对关系型心理契约有显著的正向影响。

(二) 心理契约对知识转移行为的影响心理契约是组织成员以承诺、信任和知觉为基础而形成的对交易双方相互履行彼此责任和义务的一种理解和信念[20],可分为交易型心理契约和关系型心理契约。交易型心理契约指组织成员以工作努力等生产投入为条件来换取组织或他人所提供的合理的物质奖励,是以经济交换为基础的契约关系;关系型心理契约指组织成员以工作忠诚等精神投入为条件来获得组织或他人所提供的相应的心理支持,是以情感交换为基础的契约关系。本文就以农资电商为具体情境来探究渠道成员的心理契约。

依据马斯洛需求层次理论,经济利益的心理保障是渠道成员采取一切经济活动最首要、最基本的行为动力,因而交易型心理契约的建立对成员知识转移行为具有积极的重要影响[21]。交易型心理契约强调合作双方以清晰明确的合同条款为交易基础,渠道成员通过严格认真履行工作流程、规章制度等合同内容来实现对特定工作和有限义务的责任,从而促进组织内部显性知识的快速传播[22]。由于技能诀窍、工作经验等隐性知识是企业创新发展的核心能力,为使组织获得更大的战略优势,渠道成员迫于市场竞争的压力会彼此共享自己所拥有的新技术,进而加大成员间隐性知识获取的深度[23]。因此,本文提出以下假设:

H3:交易型心理契约对知识转移行为有显著的正向影响。

H3a:交易型心理契约对显性知识转移有显著的正向影响;

H3b:交易型心理契约对隐性知识转移有显著的正向影响。

依据社会交换理论,当渠道成员获得来自组织其他成员所提供的帮助时会产生一种社会回报的义务以及对他人高度的信任感,并在此基础上形成平等友好的交换关系,这种关系型心理契约能优化和完善成员间的知识网络体系[24]。出于强烈的渠道关系承诺,成员在沟通彼此之间情感联系的同时为传递市场信息提供了更多的途径和机会,从而能加快成员间获取显性知识的反应时间和处理效率[25]。同时高信任、高稳定的关系纽带能有效克服隐性知识的个体化和内隐性,渠道成员通过频繁的人际互动能更好地实现隐性知识的交流和共享[26]。因此,本文提出以下假设:

H4:关系型心理契约对知识转移行为有显著的正向影响。

H4a:关系型心理契约对显性知识转移有显著的正向影响;

H4b:关系型心理契约对隐性知识转移有显著的正向影响。

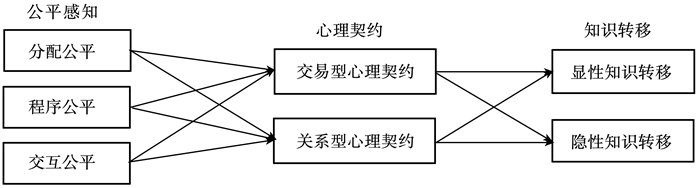

基于以上文献综述和研究假设,本文研究概念模型如图 1所示。

|

图 1 研究概念模型框架图 |

本研究所用量表均来自国内外相关文献中普遍使用的成熟测量条目,并结合相关领域的专家意见,依据农资购销的特殊情境对相关语项进行了适当修正。最终形成的量表主要包括:(1)公平感知。自变量公平感知量表由分配公平、程序公平和交互公平三个分量表组成,量表分别参考Kumar等[27]、Brashear等[28]和Colquitt等[29]的题项设计,均包括四条测量语项。(2)心理契约。中介变量心理契约量表包括交易型心理契约和关系型心理契约两个量表,主要借鉴Millward和Hopkins[30]的分类和测量工具,各分量表均包括四条测量语项。(3)知识转移。因变量知识转移量表分为显性知识转移和隐性知识转移两个量表,分量表均主要参考Bock和Kim[31]的测量方法,各包括三条测量语项。以上相关构念量表的测量均通过实地调查参与电商经营的农资零售商来完成。

(二) 数据收集与基本统计本研究采用问卷调查方式收集样本数据。整个调查过程分为两个阶段:预调查阶段,研究人员在湖北省武汉市周边地区多次组织了试调查,通过对回收的有效问卷进行探索性因子分析,剔除和修正了各条目中因子负荷系数在0.5以下的语项,从而形成了最终的调查问卷;正式调查阶段,研究人员在山东省济宁市和曲阜市、安徽省亳州市等地对实际参与电商经营的农资零售商展开了大规模的数据收集。选择以上地区作为调研地点是因为山东省和安徽省是农业部推行农资电商的重点试点地区,也是目前全国最大网上农资商城——云农场设立网销服务站点较为密集的区域,其样本能较好地代表本研究的调查对象。本文采用面对面访谈形式完成问卷共450份,其中有效问卷413份,有效率为91.78%,基本达到了问卷数量和质量的要求。被调查者的基本统计资料如表 1所示。

| 统计特征 | 分组 | 频数 | 百分比 |

| 性别 | 男性 | 221 | 53.5% |

| 女性 | 192 | 46.5% | |

| 年龄 | 20~40岁 | 49 | 11.9% |

| 40~60岁 | 318 | 77% | |

| 60岁及以上 | 46 | 11.1% | |

| 经营年限 | 0~5年 | 98 | 23.7% |

| 5~10年 | 121 | 29.3% | |

| 10年以上 | 194 | 47% | |

| 学历 | 小学以下 | 22 | 5.3% |

| 小学 | 171 | 41.4% | |

| 初中 | 148 | 35.8% | |

| 高中及以上 | 72 | 17.4% | |

| 家庭年均收入 | 0~5万 | 51 | 12.3% |

| 5万~10万 | 237 | 57.4% | |

| 10万及其以上 | 125 | 30.3% |

1.同源误差检验。由于问卷数据均来自被试的自我评分,可能会产生共同方法偏差,从而影响了本研究的问卷效度。对此,本文采用Harman单因素检验法对量表可能存在的共同方法偏差进行数据检验。在将问卷所有条目进行探索性因子分析之后,在未旋转时得到第一个因子的解释方差百分比为21.04%,说明该公因子不能解释大部分变量的变异,因此不存在明显的共同方法偏差问题。

2.信度检验。内部一致性能反映同一独立概念各个测项间的相关程度,本文分别采用Cronbach's α系数和组合信度ρc系数对相关量表进行内部一致性检验。分析结果表明,大部分变量Cronbach's α系数值均大于0.7(仅有一值接近0.7),且组合信度ρc系数值均大于0.6,说明研究变量均具有较高的可信度,能很好地测量出各变量的概念内涵。

3.效度检验。本研究主要变量及其测量项目均来自明确的权威文献,并依据农村调查实际和专业老师意见适当地修正了问卷内容,因而调查问卷具有较高的内容效度。经验证性因子分析发现,各概念测量模型的拟合指标结果较好,模型整体适配度都已达到了研究可接受的标准,且各变量平均变异量抽取值AVE均大于0.5,说明本研究测量量表均具有良好的聚合效度。各变量信度与效度分析结果见表 2。

| 研究变量 | Cronbach's α | ρc | AVE | χ2/df | GFI | AGFI | RMR | CFI | NFI | |

| 公平感知 | 分配公平 | 0.809 | 0.875 | 0.636 | 1.991 | 0.998 | 0.988 | 0.003 | 1.000 | 0.996 |

| 程序公平 | 0.761 | 0.848 | 0.583 | 3.760 | 0.991 | 0.954 | 0.008 | 0.986 | 0.981 | |

| 交互公平 | 0.699 | 0.823 | 0.540 | 2.304 | 0.994 | 0.974 | 0.002 | 0.997 | 0.996 | |

| 心理契约 | 交易型心理契约 | 0.776 | 0.866 | 0.620 | 2.635 | 0.992 | 0.973 | 0.004 | 0.993 | 0.991 |

| 关系型心理契约 | 0.741 | 0.836 | 0.568 | 2.343 | 0.993 | 0.975 | 0.002 | 0.996 | 0.995 | |

| 知识转移 | 显性知识转移 | 0.711 | 0.849 | 0.653 | — | — | — | — | — | — |

| 隐性知识转移 | 0.781 | 0.784 | 0.549 | — | — | — | — | — | — | |

| 注:表格中“—”表示各拟合优度指数优良,模型达到完美拟合状态。 | ||||||||||

为验证公平感知对农资零售商知识转移行为影响机理模型的合理性,本文运用结构方程模型对各研究假设进行实证检验,并预估该模型整体拟合度和各路径系数值,以深入探究各变量之间的因果关系。分析结果显示,结构方程模型的各项主要拟合指标为:χ2/df=1.487,GFI=0.911,AGFI=0.947,RMR=0.013,CFI=0.980,NFI=0.942,均达到研究可接受的标准,说明本研究模型整体适配度较好。各假设检验结果及路径系数如表 3所示。

| 假设 | 路径 | 标准化系数 | T值 | 检验结果 |

| H1:公平感知→交易型心理契约 | H1a:分配公平→交易型心理契约 | 0.319 | 4.256* | 支持 |

| H1b:程序公平→交易型心理契约 | 0.235 | 2.361* | 支持 | |

| H1c:交互公平→交易型心理契约 | 0.055 | 1.264 | 不支持 | |

| H2:公平感知→关系型心理契约 | H2a:分配公平→关系型心理契约 | 0.298 | 3.209* | 支持 |

| H2b:程序公平→关系型心理契约 | 0.336 | 4.365* | 支持 | |

| H2c:交互公平→关系型心理契约 | 0.382 | 4.963* | 支持 | |

| H3:交易型心理契约→知识转移行为 | H3a:交易型心理契约→显性知识转移 | 0.285 | 2.922* | 支持 |

| H3b:交易型心理契约→隐性知识转移 | 0.226 | 2.131* | 支持 | |

| H4:关系型心理契约→知识转移行为 | H4a:关系型心理契约→显性知识转移 | 0.307 | 4.109* | 支持 |

| H4b:关系型心理契约→隐性知识转移 | 0.424 | 6.041* | 支持 | |

| 注:*P < 0.05。 | ||||

由表 3可以看出,除假设H1部分通过验证外,其余假设均全部通过检验。为进一步分析不同公平感知对知识转移行为影响的差异性,本文对比分析了公平感知、心理契约与知识转移行为之间的标准化路径系数。就交易型心理契约而言,分配公平的影响效应最大,程序公平次之,交互公平则无显著影响;而就关系型心理契约而言,虽然分配公平、程序公平与交互公平对其影响均较大,但交互公平的影响效应最大,程序公平次之,分配公平则最低;相比于隐性知识转移,交易型心理契约对显性知识转移的影响更大;而相比于显性知识转移,关系型心理契约对隐性知识转移的影响更大。此外,整体对比分析结果可发现,在电商情境下交互公平与程序公平更容易引发关系型心理契约,而这种关系型心理契约更容易导致隐性知识转移行为的发生。

(二) 结构方程模型检验为便于分析,本文对部分人口统计特征变量重新进行了数据分组。依据本研究所收集数据样本的特征,本文将年龄在50岁以下(包括50岁)的定义为低龄组,反之则为高龄组;将学历在小学以下(包括小学)的定义为低学历组,反之则为高学历组;将经营年限在10年以下(包括10年)的定义为低年限组,反之则为高年限组;将家庭年均收入在8万元以下(包括8万元)的定义为低收入组,反之则为高收入组。从多群组模型各主要拟合指标来看,χ2/df值介于1.857至2.489之间;GFI值介于0.916至0.964之间;AGFI值介于0.954至0.975之间;RMR值介于0.022至0.032之间;CFI介于0.952至0.969之间;NFI值介于0.952至0.962之间,说明多群组方程模型能够较好地与观察数据相契合。结构方程模型检验结果如表 4所示。

| 路径 | 性别 | 年龄 | 学历 | 经营年限 | 年均收入 | |||||||||

| 男 | 女 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | |||||

| H1a | 0.315* | 0.286* | 0.326* | 0.321* | 0.322* | 0.317* | 0.322* | 0.316* | 0.309* | 0.313* | ||||

| H1b | 0.257* | 0.215* | 0.233* | 0.233* | 0.236* | 0.238* | 0.232* | 0.234* | 0.228* | 0.232* | ||||

| H1c | 0.057 | 0.017 | 0.056 | 0.044 | 0.032 | 0.049 | 0.113 | 0.030 | 0.057 | 0.068 | ||||

| H2a | 0.289* | 0.165 | 0.298* | 0.224* | 0.221* | 0.309* | 0.287* | 0.262* | 0.223* | 0.292* | ||||

| H2b | 0.321* | 0.153 | 0.337* | 0.235* | 0.229* | 0.328* | 0.331* | 0.239* | 0.231* | 0.321* | ||||

| H2c | 0.353* | 0.175 | 0.377* | 0.238* | 0.242* | 0.384* | 0.374* | 0.257* | 0.242* | 0.378* | ||||

| H3a | 0.302* | 0.283* | 0.315* | 0.285* | 0.283* | 0.316* | 0.292* | 0.312* | 0.291* | 0.289* | ||||

| H3b | 0.234* | 0.142 | 0.231* | 0.189 | 0.184 | 0.228* | 0.231* | 0.177 | 0.191 | 0.232* | ||||

| H4a | 0.316* | 0.173 | 0.311* | 0.223* | 0.225* | 0.323* | 0.301* | 0.286* | 0.227* | 0.302* | ||||

| H4b | 0.438* | 0.185 | 0.415* | 0.234* | 0.238* | 0.427* | 0.413* | 0.282* | 0.221* | 0.411* | ||||

| 注:*P < 0.05。 | ||||||||||||||

根据表 4,从性别来看,男性群体的隐性知识转移意愿较高,而女性群体的显性知识转移意愿较高,但其显性知识转移意愿仍低于男性群体,且隐性知识转移意愿并不显著;从年龄来看,低龄群体的隐性知识转移意愿较高,而高龄群体的显性知识转移意愿较高,但其显性和隐性知识转移意愿均低于低龄群体;从学历来看,高学历群体的隐性知识转移意愿较高,而低学历群体显性知识转移意愿较高,但其显性和隐性知识转移意愿均低于高学历群体;从经营年限来看,低年限组隐性知识转移意愿较高,而高年限组显性知识转移意愿较高,且其显性知识转移意愿与低年限组大致相当,但隐性知识转移意愿低于低年限组;从年均收入来看,高收入群体隐性知识转移意愿较高,而低收入群体显性知识转移意愿较高,但其隐性知识转移意愿低于高收入组。

五、研究结论与启示 (一) 结论与讨论本研究基于心理契约理论揭示了公平感知对农资零售商知识转移行为的影响机制,其主要结论如下:

1.公平感知通过心理契约的中介作用对知识转移行为产生显著影响。作为维持和发展供应链合作关系的重要环境因素,渠道公平为成员间的预期交易行为提供了一系列标准化、合理化的社会规范,这种规范能增强渠道伙伴对彼此所承担责任和义务付诸实施的积极信念,因而较高的公平性感知能强化交易双方持续合作的心理纽带,是构成合作双方契约关系稳定性的重要前因。同时,这种高稳定的心理纽带能提高渠道成员对合作伙伴的情感信任,有效减少或避免道德风险、关系冲突、机会主义等不利行为的发生,使得信息流能通畅地游走于各渠道关系网络之中,因此渠道成员间的心理契约为组织内部知识共享创造了稳定和谐的关系氛围,是成员间知识转移行为形成的关键因素。

2.不同公平感知对知识转移行为的形成具有差异化的影响。由分配公平所引发的交易型心理契约对显性知识转移的影响更大,而由交互公平与程序公平所引发的关系型心理契约对隐性知识转移的影响更大。作为经济性交换关系的衡量准绳,分配公平强调了渠道成员在付出努力时就期望能在短期内获得同等的利润回报,它更依赖于组织激励约束机制的强化,在这种高强化的交易机制下渠道成员之间会形成强烈的交易关系,从而引致成员通过履行规定的工作内容来实现显性知识的转移。而交互公平与程序公平强调了社会性交换关系的平等性,它需要组织营造高质量的关系氛围来构建渠道成员间高度的关系信任,在此频繁的人际互动和亲密的情感交流之下成员能更容易地获取组织内部的隐性知识。此外,在电商情境下,由于传统供应链逐渐被压缩、渠道关系呈扁平化发展,成员间人际交流和情感联系的机会渐渐增多,使得成员渠道关系逐渐由交易关系转变为情感关系,从而为组织内部提供了稳定可靠的关系保障和更简洁的信息获取平台,增强了成员间隐性知识转移意愿。

3.不同人口统计特征下零售商知识转移行为之间存在明显差异。(1)男性群体显性和隐性知识转移意愿均比女性群体高,且女性群体隐性知识转移意愿并不显著。男性通常是零售店的主营人员,在制定和实施经销政策时,一方面迫于家庭生计和市场竞争的压力,注重与其他成员之间的交易关系,愿意向他人传达重要的市场信息,另一方面是由于长期合作而形成的紧密联系会导致较密切的人情关系,从而提高了其隐性知识转移意愿。而女性往往是协助店主来经营零售店,对具体详细的经销策略了解甚少,但比较关注利益分配的公平性,出于这种交易关系而愿意传递其显性知识。(2)低龄群体显性和隐性知识转移意愿均高于高龄群体。由于网络操作水平和线上购买经验的差异性,年轻的零售商在农资电商推广的过程中比年老者更容易接受网销的发展模式,也更注重成员间的情感联系,容易形成亲密的人际关系,其知识转移意愿也就更高。(3)高学历群体显性和隐性知识转移意愿均高于低学历群体。因为高学历者往往拥有更多的隐性知识,如核心技术、经营管理等,且在利益交往时更强调伙伴间的情感互动,因而其隐性知识转移意愿较高。(4)低年限群体与高年限群体均具有较高的显性知识转移意愿,但低年限群体隐性知识转移意愿高于高年限群体。由于高年限店铺经营者多由传统零售店主转型而来,受到传统和新型零售模式的双重影响,在发展良好渠道关系的同时更关心利益分配问题,从而表现为更明显的显性知识转移行为和较低的隐性知识转移意愿。而低年限经营者多经营农资企业自建经营的服务村站,与其他成员拥有更直接、更紧密的渠道关系,其隐性知识转移意愿也就更高。(5)高收入群体隐性知识转移意愿更高,而低收入群体显性知识转移意愿更强。因为低收入者更关心收益分配,易于形成强烈的交易关系,从而导致较高的显性知识转移意愿;而高收入者在发展利益关系的同时更注重情感关系的发展,其隐性知识转移意愿也就更高。

(二) 启示与意义本文研究结论对农资企业知识创新和转型发展具有一定的启示和借鉴意义:

第一,农资企业要构建公平合理的交易机制,强化合作双方关系契约的稳定性,为成员间知识转移行为提供良好的制度保障及和谐的组织氛围。成员公平感知与心理契约均是引发其知识转移行为的重要因素。为此,农资企业在注重经济利益分配的同时应加强合作程序、互动关系等方面的公平性,完善和健全交易合作相关的法律政策和市场规则,从而改善组织内部的制度和运营环境,使得成员不会过分担心产权风险而愿意向他人提供重要的显性或隐性知识;可采取缩短产品流通环节等措施来加强企业组织层级的扁平化管理,使得成员能建立更多、更直接的面对面联系,从而形成稳定良好的信任关系;定期开展经验交流大会等活动,使成员能形成有效的关系链接,从而加强成员间的情感联系和经验知识分享,降低知识转移的内部风险。

第二,农资企业可实施差异化经销战略,对不同的零售商群体采取不同的关系管理,以积极发挥零售商在市场知识传播和转移中的重要作用。知识转移是交易伙伴之间关系绩效的重要内容之一,隐性知识转移往往能给企业带来更大的战略优势,而男性、低龄、高学历、低年限和高收入等零售终端群体具有较高的隐性知识转移意愿,因此农资企业可将上述群体作为经营发展的重点对象,并加强与其之间的渠道关系管理,通过加强信息、产品等方面的服务力度来增强成员间的良好沟通和平等交流,从而增强组织内部多渠道的直接信息分享,促进农资零售商积极向产品服务商转型,以提高战略联盟长期合作的预期。

| [1] |

孙娟, 李艳军. 社区信任中介下社区感知对农户品牌行为的影响研究[J]. 农业技术经济, 2016(2): 103-112. |

| [2] |

李万君, 李艳军. 种子流通企业资源要素对渠道权力的影响[J]. 西北农林科技大学学报(社会科学版), 2013, 13(3): 75-80. |

| [3] |

崔连广, 冯永春, 苏萌萌. 中国企业海外子公司逆向知识转移研究[J]. 管理学报, 2019, 16(1): 142-149. DOI:10.3969/j.issn.1672-884x.2019.01.016 |

| [4] |

孙娟, 李艳军. "互联网+"情境下农资网购的"情·理·法":农户在线信任构建机制的实证研究[J]. 财经论丛, 2016(12): 82-93. DOI:10.3969/j.issn.1004-4892.2016.12.010 |

| [5] |

李寅秋, 孙洪武, 刘志民, 等. 公共财政投资下转基因生物知识产权的共享意愿研究——基于研发、管理与应用数据的实证分析[J]. 南京农业大学学报(社会科学版), 2013(5): 91-97. |

| [6] |

王晓红, 任晓菲. 基于CSSCI的我国隐性知识研究的文献计量分析[J]. 管理学报, 2018(12): 1854-1861. DOI:10.3969/j.issn.1672-884x.2018.12.013 |

| [7] |

孟凡臣, 刘博文. 跨文化吸收能力:跨国并购背景下知识转移过程的探索[J]. 管理工程学报, 2019(2): 50-60. |

| [8] |

刘婷, 王震. 关系投入、治理机制、公平与知识转移:依赖的调节效应[J]. 管理科学, 2016(4): 115-124. |

| [9] |

YEN Y F, TSENG J F, WANG H K. Exploring the Mediating Role of Trust on the Relationship between Guanxi and Knowledge Sharing:A Social Network Perspective[J]. Asia Pacific Journal of Human Resources, 2014(2): 173-192. |

| [10] |

陈金波, 张俊, 夏鹏萧. "农超对接"模式下农户心理契约、组织承诺与机会主义行为研究[J]. 农业经济问题, 2018(12): 128-139. |

| [11] |

徐淑一, 陈平. 收入、社会地位与幸福感——公平感知视角[J]. 管理科学学报, 2017(12): 99-116. DOI:10.3969/j.issn.1007-9807.2017.12.008 |

| [12] |

张涵, 康飞, 赵黎明. 联盟网络联系、公平感知与联盟绩效的关系——基于中国科技创业联盟的实证研究[J]. 管理评论, 2015(3): 153-162. |

| [13] |

LEMMON G, WILSON M S, POSIG M, et al. Psychological Contract Development, Distributive Justice, and Performance of Independent Contractors:The Role of Negotiation Behaviors and the Fulfillment of Resources[J]. Journal of Leadership & Organizational Studies, 2016(4): 424-439. |

| [14] |

VIRGOLINO A I, COELHO A, RIBEIRO N. The Impact of Perceived Organizational Justice, Psychological Contract, and the Burnout on Employee Performance:the Moderating Role of Organizational Support, in the Portuguese Context[J]. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2017(1): 241-263. |

| [15] |

CASSAR V, BUTTIGIEG S C. Psychological Contract Breach, Organizational Justice and Emotional Well-being[J]. Personnel Review, 2015(2): 217-235. |

| [16] |

Ahmad S, Nisar Q A, Naqvi S M. Effect of Psychological Contract Fulfillment and Organizational Justice on Employee Reactions Under Moderation by Organizational Trust:A Study on the Lady Health Workers in Pakistan[J]. Science International, 2016(1): 585-592. |

| [17] |

刘刚, 王岚. 公平感知、关系质量与研发合作关系价值研究[J]. 科研管理, 2014(8): 25-33. |

| [18] |

Torka N, Goedegebure I. Perceived Distributive Justice and Leader-Member Exchange:An Exploration among Dutch and Polish (agency) Workers[J]. Industrielle Beziehungen, 2017(1): 100-123. |

| [19] |

何学欢, 胡东滨, 粟路军. 旅游地居民感知公平、关系质量与环境责任行为[J]. 旅游学刊, 2018(9): 117-131. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2018.09.016 |

| [20] |

Atkinson T P, Matthews R A, Henderson A A, et al. Reactions to Psychological Contract Breaches and Organizational Citizenship Behaviours:An Experimental Manipulation of Severity[J]. Stress and Health, 2018(3): 391-402. |

| [21] |

Choi W, Kim S L, Yun S. A Social Exchange Perspective of Abusive Supervision and Knowledge Sharing: Investigating the Moderating Effects of Psychological Contract Fulfillment and Self-Enhancement Motive[J/OL]. Journal of Business and Psychology, 2018: 1-15(2018-04-26)[2019-01-12].http://link.springer.com/article/10.1007/S10869-018-9542-0.

|

| [22] |

Wu C M, Chen T J. Psychological Contract Fulfillment in the Hotel Workplace:Empowering Leadership, Knowledge Exchange, and Service Performance[J]. International Journal of Hospitality Management, 2015(48): 27-38. |

| [23] |

Pittino D, Martínez A B, Chirico F, et al. Psychological Ownership, Knowledge Sharing and Entrepreneurial Orientation in Family Firms:The Moderating Role of Governance Heterogeneity[J]. Journal of Business Research, 2018(84): 312-326. |

| [24] |

卢福财, 陈小锋. 知识员工心理契约、组织信任与知识共享意愿[J]. 经济管理, 2012(4): 76-83. |

| [25] |

Liao S, Chen C, Hu D. The Role of Knowledge Sharing and LMX to Enhance Employee Creativity in Theme Park Work Team:A Case Study of Taiwa[J]. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 2018(5): 2343-2359. |

| [26] |

Liao S H, Chen C C. Leader-Member Exchange and Employee Creativity:Knowledge Sharing:The Moderated Mediating Role of Psychological Contract[J]. Leadership & Organization Development Journal, 2018(3): 419-435. |

| [27] |

Kumar N, Scheer L K, Steenkamp J B E M. The Effects of Perceived Interdependence on Dealer Attiudes[J]. Journal of Marketing Research, 1995(3): 348-356. |

| [28] |

Brashear T G, Brooks C M, Boles J S. Distributive and Procedural Justice in A Sales Force Context:Scale Development and Validation[J]. Journal of Business Research, 2004(1): 86-93. |

| [29] |

Colquitt J A. On the Dimensionality of Organizational Justice:A Construct Validation of A Measure[J]. Journal of Applied Psychology, 2001(3): 386. |

| [30] |

Millward L J, Hopins L J. Psychological Contracts, Organizational and Job Commitment[J]. Journal of Applied Social Psychology, 1998(16): 1530-1556. |

| [31] |

Bock G W, Kim Y G. Breaking the Myths of Rewards:An Exploratory Study of Attitudes about Knowledge Sharing[J]. Information Resources Management Journal (IRMJ), 2002(2): 14-21. |

2019, Vol. 19

2019, Vol. 19