家是农村的基本社会群体,是生产和消费的基本单位,家庭成员占有共同的财产,有共同的收支预算,他们通过劳动的分工过着共同的生活[1]。孔迈隆在考察家庭时,把共同的家庭经济视为决定要素,只要家计是共同的,即便实际上分居的人们,就还是一个家庭。而家计的分裂才是家庭的分裂,子代对经济独立的要求便成为家这一群体的瓦解力量。“同居共财”构成家庭生活的核心,每个人的劳动所得全部放进为了全体成员利益的家计形态中,同居中的个人生活所必需的消费全部由共同的家计来供给,除去生产与消费之后的剩余便作为家庭成员共同的储蓄[2]。而家庭经济受多方面因素的影响,其中最重要的是国家、社会变迁与家庭结构本身的变化。

中国在改革开放之后逐渐从集体经济回归到小农经济,政策对家庭生产与消费功能的影响最先凸显出来,原本土地和生产资料都归集体所有,一个家庭的生活资料主要来自生产队,按照家庭成员参加集体生产劳动分配给他们粮食和现金,集体分配按个人为集体生产所付出的劳动工分计算,但实际分配时仍以家庭为基础的“户”为单位交付。家庭自身的生产功能丧失殆尽,仅作为一个共同消费单位存在。而农村普遍推行的家庭联产承包责任制和一系列城乡经济体制改革促使家庭再次成为独立的经济单位,集生产加工销售为一体的共同体,逐渐减少对集体的依赖,这也是从“去家庭化”到家庭化的重要转折点[3]。土地制度改革进一步推动家庭结构的变化,1950年之前的大家庭结构伴随土地集体化逐渐被瓦解,集体化时期家庭结构日趋核心化,土地承包给家庭巩固和加强了家庭规模小型化趋势[4]。计生政策更是在控制家庭人口和家庭结构中起到了关键性的作用,每个家庭的劳动力在计划生育政策之后相对是既定的,在土地面积一定、农业收入较低的情况下家庭也不会盲目扩大种植面积,但是为了增加家庭收入会采取将主业和副业相结合的形式,对家庭中的主要劳动力和辅助劳动力进行最有效的分配,“半工半耕”的家计模式由此成为家庭首选,这种结构既是一个农民家庭的分工结构, 它在代际之间形成了模式化、稳定性的分工, 同时也形成了一种新的家庭形式[5]。

家庭是各种社会变迁洪流的交汇点,它反映了社会变迁,也促进了社会变迁[6],但在研究家庭时更多地将家庭本身作为分析的整体,容易忽视家庭中个人的角色和发展状况,阎云翔[7]将国家制度层面与家庭中的个体相结合,给我们展现了当国家力量减少对家庭的控制和渗透时,会出现追求个体利益最大化以及无功德的个人。在宏大的社会叙事背景下,只有与个人的命运紧密结合起来的时候,才能让人感受到历史的痕迹。而宏观层面发生的变迁必须从微观层面、个体层面加以解释,要解释宏观现象,仅仅是在宏观现象彼此之间进行相关分析是不够的,还需要我们去进一步剖析展示,在一个时间点上的宏观状态是如何影响个人行动的,以及这些个人行动又如何带来下一个时间点上宏观层面的新变化[8]。本文最初的灵感来源是一个农民三十多年的家庭账本。记账作为个人行为本不是一件大事,但这些密密麻麻的数字背后是否会暗含着社会变迁的线索?这微小的家庭收支账本有着什么样的变化?它又会受到哪些因素的影响?在账本中个人、家庭与国家是如何微妙的交织在一起?

从家庭经济状况的翔实资料入手,同时结合生命历程视角下国家、家庭和个人之间的联接,能够帮助分析国家政策如何通过家庭作用到个人的生命轨迹中。在家庭支出中,主要包括子代开支、医疗健康、农业支出、人情往来、辅助兄弟姐妹、赡养老人、修建房屋以及宗教信仰等方面,透过支出的窗口,可以清楚地勾画出家庭的生命周期和个人生命事件如何勾连在一起。农业家庭收入来源和结构性较为清晰,通过收入的变化可以完整呈现出家庭种植结构的变化,以及地区性农业政策和全国农业市场对家庭种植决策的影响,同时能够更好地理解当下农村家庭“半工半耕”生计模式产生的根源。

二、生命历程的分析框架:国家、家庭与个人生命历程理论在20世纪60年代由埃尔德创始后得到迅速发展。埃尔德将生命历程定义为“在人的一生中通过年龄分化而体现的生活道路”。“生命历程”(life course)指的是一种社会界定的并按年龄分级的事件和角色模式,这种模式受文化和社会结构历史变迁的影响[9]。从个体意义上来说,“生命历程是个体在一生中会不断扮演的社会规定的角色和事件,这些角色和事件的顺序是按照年龄层级排列的,年龄层级表达的也是一种社会期望”[10]。

社会规定性和年龄层级性是生命历程理论的两个关键点,轨迹、延续和转变是其三个主要分析主题。转变和延续是轨迹的元素,延续是轨迹的主要构成部分[11]。一个人的生命历程与历史中的时间和空间相联系,生命历程理论有四个重要观点:首先是个体生命历程嵌入历史的时间和他们在岁月中所经历的事件,同时也被这些时间和事件所塑造。其次是一系列的生活转变或生命事件对于某个个体发展的影响,取决于它们什么时候发生于这个人的生活中,这些时机变量的影响,部分取决于它们如何和正在变迁的社会世界的要素融于一体,也就是强调,事件发生其本身并不重要,其发生的时间非常重要。再次是生命存在于相互依赖之中,社会、历史的影响经由这一共享的关系网络表现出来,每一代人注定要受到别人生命历程中所发生的生活事件的影响,个人的生命历程与家庭的生命周期紧密相关。最后是个体能够通过自身的选择和行动,利用所拥有的机会,克服历史和社会环境的制约,从而建构他们自身的生命历程。

既有研究通过对具体社会过程的考察、对普通人生活的关注,通过把握个人生命历程与社会结构之间的互动关系,把“小问题”变成最后的“大文章”[12]。历史的变革不仅给个人生活方式赋予了意义,更为它的突出特征即个人的局限性和可能性提供了意义[13]。生命历程发展的重要性就在于社会变革和历史发展在人们的生命周期中得到体现,不同的生命年龄起到对人类经历的调节作用。但是历史的变革要想作用于个人,离不开国家与家庭的媒介作用,在使用生命历程理论帮助分析具体事件时,国家、家庭和个人三者贯穿于整个理论脉络之中,缺一不可。

国家政策所导致的社会制度的变化,是影响个人生活方式的重大背景,是历史时空过程的具体表现。国家所面临的经济财务状况,整个社会结构的动态,所实施的某种社会政策,都会对个人和家庭产生深远的影响,周雪光、侯立人[14]在研究二十世纪六七十年代的“上山下乡”政策时指出,国家及其政策变化对于中断和重构个体生命历程起着决定性作用,一个集权国家若是通过高度动员去贯彻其政策时,没有哪个社会群体能抵制其对他们生活的入侵。以生育政策为例,独生子女政策的实施导致了后来空巢家庭的出现[15],这种家国同构的模式在发挥了一定优势作用之后也增加了独生子女在照料、养老等方面的负担[16],改革之后人口流动带来的留守儿童、随迁子女教育、农民工城市融合都与国家政策密切相连,这也从另一个侧面说明了国家政策诱致的社会变迁对个体后来的生命历程和行为模式产生了持久的影响。但是国家的政策在很多情况下并非是直接作用于个人,而是通过家庭间接地对个人产生影响。埃尔德[9]研究大萧条中的孩子们发现,整个国家经济局势的下滑首先冲击的就是家庭,当家庭经济受到影响之后,维持家庭经济状况中的劳动分工、婚姻权利和亲子关系,以及它们对孩子在家庭中的经历的含义都会发生改变。家庭中的危机情境可能通过他对个人变迁暗含的意义而扩大那些重要的影响,并促进对自我的评价。家庭生活的每一领域都不是孤立存在或完全独立于其他领域的,每个领域中发生的变化,经常会蔓延到其他领域中去。个体生命历程与社会结构互动最直观的体现就是对家庭的影响,通过家庭才能反射国家对个人的影响,国家也是通过家庭才能作用于个人。

一个家庭的收入结构变化不仅仅体现为家庭本身所面临的阶段与任务,还与整个社会大环境息息相关。从生命历程的角度来看,历史性力量塑造着家庭的发展轨迹,也影响着个人的行动逻辑和发展方向。人们能够选择他们所要走的路,但他们的这些选择并不是在社会真空中作出的,所有生活的选择都取决于社会和文化的机会以及历史的制约因素[9]。因此,总结上述国家、家庭与个人之间的关系,可以归结为两个方面:一是国家政策层面的利益调整,二是社会家庭层面的文化啮合。利益方面国家通过对农政策的变化,直接作用于农村中的经济结构和人口结构,文化层面主要是家庭生计维持和家庭责任承担左右着个人的选择。

三、案例介绍关中西村①地处秦岭山下泥峪口河东畔,西边隔着沙河与五峰遥遥相望。南连塔庙北接神马草滩,背依青山远眺渭水,泥惠渠穿村而过。西村辖2个自然村,共5个组237户940多人。村庄有十多个姓氏,张、王、范为三个大姓,王姓有20户,张姓22户,范姓20多户,姓氏之间插花居住。三分之二的人口常年在家,三分之一的人口常年在外。全村共有耕地面积2032亩,人均土地面积在1.3~2亩之间,土地归小组集体所有,小组留有机动地。西村在1982年11月分地到户,到户之后村民以种植粮食作物为主,1990年代开始进行产业结构调整,1990年种植苹果兴起,1995年大规模种植猕猴桃,2000年则种植桃子、李子,2006年种植樱桃。种植结构从传统的粮食作物为主转变为瓜果蔬菜等经济作物为主。现西村猕猴桃占耕地面积的50%,李子占20%、油桃10%、樱桃5%、蔬菜10%、苗木1%,种植粮食的面积不足十分之一,且不少为套种。村庄经济分化程度低,一般家庭的年收入在3万~5万元之间。

① 根据学术惯例,本文所有的人名地名均为化名。

村民牛孝全出生于1960年,1980年高中毕业,正值恢复高考后的第三年,因其高考时差7分未考上大学直接回到家里开始参加劳动。父亲在县民政局上班,很少回家,家里主要由母亲掌管,他是家里的老大,下面有一个弟弟和三个妹妹,家里正需要劳动力来支撑整个家庭。当时其父亲考虑到牛孝全还年轻,提出建议,自己放弃县里的工作回家劳动,让牛孝全继续读书或者到外面打拼,但是为了整个家庭着想,牛孝全还是放弃复读的念头回家帮助母亲。从1981年开始他成为家里的主要劳动力,家庭记账也就是从这个时候开始。1984年初与邻村姑娘经过亲戚介绍后结婚,第二年(1985年)第一个孩子出生,过了两年(1987年)第二个孩子出生。牛孝全从1989年开始在村里当村干部,1989—1993年为副主任,1994—1998年当村主任,1998年辞去主任一职。一方面是村里的工作不好开展,另一方面是家中父母年纪已大,不能再让老人承担过重的农活。2000年,牛孝全父亲去世,按照当地风俗他在家守孝三年,2003—2008年经伯父介绍到新疆做施工员,2008年孩子毕业需要解决婚事问题,回到家后就一直没有外出。2012年大儿子结婚,2013年腊月小儿子结婚,2015年春二儿子的孩子出生,2016年夏大儿子的孩子出生,此后牛孝全便一直在家里种地带孙子,周边打零工的时间也逐渐减少。

牛孝全的家庭按照时间节点分为两个阶段:第一阶段是在1982年分地之前,全家参加集体劳动分配口粮和其他物资。大家庭中牛孝全的二伯和三伯尚未结婚,与牛孝全家居住在一起,但是在收支方面单独计算。第二阶段是土地承包到户之后牛孝全代替父亲成为主干家庭的当家人,直到1986年父亲为其建好房之后牛孝全与妻子和孩子搬出去居住,真正开始了核心家庭的独立生活。牛孝全的家庭在关中并不是个案,而是普遍现象。因此,一个普通农民家庭三十多年的收支账本看似单薄而微小,但其背后所呈现出的变化是改革近四十年来家庭的变迁,是国家政策在农村实施后具体的反映,是个人在时代洪流中无数艰难的决择。至此,小小的账本不再是一笔一笔单调的数据,背后所隐含的巨大转变如何微妙地影响到最小的社会单位——家庭,以及家庭中的个人,值得关注。

四、定型与转变:家庭收入变化的逻辑 (一) 初步定型:落榜少年遇上农村改革对于牛孝全的人生而言,高考失利与土地到户成为牛孝全生命中最关键的时期,家中长子结束学业,帮助父母承担大家庭的责任,组建自己的小家庭并生育下一代的所有事情在短短几年之间就完成了。人民公社体制的大集体时代和分田到户后的家庭联产承包责任制时期在家庭收支中完整地展现出来。1979年的家庭承包试点并未直接影响到关中地区,在1981—1982年仍属于大集体时期,牛孝全记录了整个大家庭的劳动力出工情况。当时实行工分制,每年除了分到的粮食、猪肉、油、布等,以现金方式给每个家庭结算,如果有欠款,则在下一年从应该分得的款项中进行扣除。在牛孝全还未回家参加劳动之前,以1980年为例,牛孝全的父亲刚入党转正,被分派到县农工部参加工作,到最后结算时拿出全年的工资购买大队400个工分,加上牛孝全母亲的工分,除了家庭分配的口粮之后倒欠大队160元,因此仅凭其父母二人的劳动在当时根本养不活全家7口人。韦雪梨是牛孝全的母亲,因1980年在生产队拔棉秆意外受伤,不能进行较高强度劳作。1981年,牛孝全的大妹牛蕊香中学毕业后留在家里参加劳动,直到1985年出嫁。牛孝德排行老二,平时都在上学,只能在假期回家后参加劳动,工分较少。牛蕊粉是最小的妹妹,当时初中未毕业就辍学回家开始干活,二妹牛蕊芬当时还在读书未参与生产队劳动,毕业后接替其父亲岗位在民政局工作。

牛家生活真正开始好转应该从1981年牛孝全回家劳动算起,1981年每个劳动日折算成钱是八角,家庭全年工分总计1096.56个,总工分扣除自留地35个之后,按照这个换算标准全年应得款849.25元,其中还需要扣除已经分配的粮食4539.5斤,价值760.7元,大队再扣除7.5元杂费后,最后家庭拿到手的现金为81.05元。1982年每个劳动日价值一元,家庭全年工分总计991.58个,扣除自留地35个工分,最后全年应得款956.58元,扣除已经分配的粮食3223.6斤,价值678.16元,家庭在1982年到手的现金为278.42元。牛家1981年、1982年出工和分粮情况如表 1、表 2所示。

| 年份 | 姓名 | 车工 | 粪工 | 总计 | ||||

| 牛孝全 | 牛蕊香 | 韦雪梨 | 牛孝德 | 牛蕊粉 | ||||

| 1981 | 426.54 | 294.01 | 230.77 | 10.20 | —— | 31.94 | 103.10 | 1096.56 |

| 1982 | 476.93 | 154.34 | 131.22 | 18.34 | 97.52 | 28.58 | 84.65 | 991.58 |

| 时间 | 分粮类型 | 自留地 | 合计 | ||

| 口粮 | 工分粮 | 猪料 | |||

| 1981 | 2620 | 928 | 178 | 813.5 | 4539.5 |

| 1982 | 1533 | 605.6 | —— | 1085 | 3223.6 |

从1981—1982年的家庭收入中可以看出,主要的收入来源就是年底集体分款,当时处于计划经济下的人民公社时期,集体分配粮食不是全部按照工分数量来分配,而是按照“人七劳三”的标准,所谓“人七劳三”是指所有粮食分配中,百分之七十是按照“人口数”来分配,这部分称为“口粮”,百分之三十按照“工分数”来分配,这一部分称为“工分粮”。从牛孝全的家庭中能够看到,粮食来源主要依靠人均分粮和自留地,工分粮所占比例较小,只占到1/5左右。

(二) 土地分配:家庭生计转变的联动轴西村在1982年11月分地,按“人八劳二”比例分成,人均分地1.5亩,劳动力平均分地0.82亩,土地按照土质优劣分为三个等级。一等是旱涝保收的优质地,二等是有部分不能浇灌上的坡地,三等是水利条件不好的河滩地。当时家里的劳动力主要是牛孝全母亲、牛孝全、牛蕊香和牛孝德,另外两个妹妹太小,每人算0.1个劳动力。因此牛孝全家七人分地10.5亩,5.2个劳动力分地4.26亩,人劳总分地14.76亩。牛家的土地变化和收入结构变化情况分别见表 3和表 4。

| 土地类别 | 1982 | 1984 | 1986 | 1989 | 1992 | 1997 | 2015 |

| 公林墓 | 1.61 | ||||||

| 碑子北 | 1.40 | ||||||

| 井北 | 2.86 | ||||||

| 瓦窑地 | 1.12 | ||||||

| 河下地 | 0.65 | ||||||

| 苜宿地 | 0.24 | ||||||

| 三角地 | 2.74 | 2.74 | |||||

| 柿树北 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | ||||

| 碑子南 | 1.51 | 4.95 | 4.95 | ||||

| 西洼 | 1.61 | 2.29 | |||||

| 油磨地 | 0.30 | 0.30 | |||||

| 西岭 | 2.86 | 2.86 | 10.29 | 6.49 | 6.59 | 8.60 | |

| 碑子坡 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.56 | 0.23 | 0.23 | 1.96 |

| 自留地 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 3.01 | 3.01 | 3.09 | 3.09 |

| 总计 | 17.03 | 17.35 | 15.29 | 13.86 | 9.73 | 9.91 | 13.65 |

| 注:表中均为土地实际面积,与分地标准面积有出入,主要是分地时根据土质优劣不同面积有所变化。 | |||||||

| 年份 | 农业收入 | 务工收入 | 其他收入 | 年收入 | ||||||

| 粮油 | 养猪 | 蔬菜种植 | 果树作物 | 人情 | 利息 | 国家补贴 | 其他 | |||

| 1983 | 1027 | 240 | 175 | 1442 | ||||||

| 1984 | 1464 | 395 | 53 | 524 | 2436 | |||||

| 1985 | 1545 | 149 | 82 | 12 | 13 | 592 | 2394 | |||

| 1986 | 1942 | 441 | 39 | 8 | 22 | 44 | 2496 | |||

| 1987 | 2432 | 551 | 7 | 11 | 198 | 3199 | ||||

| 1988 | 1989 | 996 | 1376 | 5 | 45 | 15 | 4426 | |||

| 1989 | 1879 | 426 | 591 | 287 | 203 | 348 | 3733 | |||

| 1990 | 2430 | 821 | 286 | 431 | 281 | 24 | 4273 | |||

| 1991 | 1440 | 946 | 328 | 760 | 90 | 6 | 3569 | |||

| 1992 | 1532 | 475 | 2143 | 6584 | 8 | 120 | 447 | 11309 | ||

| 1993 | 1214 | 559 | 144 | 5693 | 2605 | 581 | 10796 | |||

| 1994 | 1484 | 2117 | 2232 | 10406 | 1710 | 63 | 115 | 18127 | ||

| 1995 | 2105 | 2020 | 1510 | 11514 | 1545 | 708 | 19401 | |||

| 1996 | 892 | 2013 | 821 | 9076 | 5175 | 179 | 438 | 18594 | ||

| 1997 | 1162 | 1786 | 849 | 4971 | 467 | 555 | 44 | 9835 | ||

| 1998 | 1544 | 1162 | 1601 | 3116 | 8 | 8062 | 15493 | |||

| 1999 | 710 | 677 | 650 | 6763 | 778 | 1195 | 365 | 11138 | ||

| 2000 | 1984 | 1553 | 2160 | 4966 | 440 | 323 | 11426 | |||

| 2001 | 956 | 1700 | 3301 | 3870 | 170 | 175 | 10172 | |||

| 2002 | 555 | 656 | 1725 | 3637 | 1170 | 244 | 20 | 8007 | ||

| 2003 | 3170 | 4318 | 3796 | 12242 | 26 | 799 | 24351 | |||

| 2004 | 4154 | 2617 | 1170 | 10433 | 200 | 1007 | 19581 | |||

| 2005 | 1613 | 830 | 3900 | 5959 | 12538 | 220 | 25060 | |||

| 2006 | 3109 | 790 | 1097 | 5574 | 15600 | 362 | 308 | 26840 | ||

| 2007 | 936 | 2340 | 16650 | 380 | 280 | 30 | 20616 | |||

| 2008 | 4374 | 4907 | 16027 | 12000 | 734 | 38042 | ||||

| 2009 | 3742 | 8017 | 10996 | 7457 | 1714 | 700 | 32626 | |||

| 2010 | 3784 | 11408 | 20972 | 17067 | 1124 | 940 | 180 | 55475 | ||

| 2011 | 4328 | 12233 | 17174 | 25164 | 928 | 1218 | 61045 | |||

| 2012 | 640 | 12525 | 26325 | 22855 | 30130 | 4771 | 97246 | |||

| 2013 | 1083 | 26023 | 22074 | 20063 | 38730 | 2757 | 110730 | |||

| 2014 | 1155 | 5557 | 18016 | 23180 | 1652 | 1700 | 51260 | |||

| 2015 | 35 | 13680 | 20792 | 12225 | 2794 | 417 | 49943 | |||

| 2016 | 3835 | 7136 | 36762 | 10860 | 58593 | |||||

| 2017 | 221 | 14927 | 31009 | 150 | 996 | 67 | 47370 | |||

根据西村的实际情况,每个小组在分配土地时都留有自己的机动地,调整土地都按照组内的规则进行,但总的原则就是“增人增地、减人减地”。这与全国其他地区的土地政策“生不增死不减”有所不同,组内允许在三十年大调整的前提下进行小调整。但调整土地的时间不固定,多数情况下是根据组内成员的需要进行,对于各个家庭而言,当户内人口趋于稳定时,每次土地调整便只会涉及小部分家庭。从牛家的土地变化中展示出当家庭人口趋于稳定时,土地可以在相当长时期内保持不变,从1997年国家实行的二轮承包开始,牛家的土地因为未增加人口而面积保持不变,一直到2015年进行新一轮的土地确权,小组内部土地调整,增加了两个儿媳妇的土地,最终变为13.65亩地。随着时间的推移,原本小组内部所规定“增人增地、减人减地”的规矩无法顺利开展下去。首先是国家政策规定保持农村土地承包关系稳定并长久不变,土地承包期再延长30年与村里的民约有差距,随着农民法律和产权意识的增强,人口减少的家庭坚持自己的合法权益,不愿意减地。其次是原本种植粮食作物不涉及果树,1990年代前土地调整容易,现土地上都是果树等经济作物,种植周期长且效益高,调地时利益冲突增大,用村民的话表达现在的局面就是,“没地的要不来,有地的下不去,不下就给钱,有钱就不出”。牛孝全家庭土地面积从1982年到1989年一直在10亩以上,主要是家庭中除牛孝全之外还有其母亲和未出嫁妹妹的土地,等到1992年兄弟到单位工作户口转出,妹妹们全部出嫁,牛孝全母亲户口转到父亲一起,因此土地仅剩下牛孝全及其妻儿四个人的面积。到2015年新增加两个儿媳土地后,土地经营分为三个板块,果园10亩,苗木1亩,剩下了2亩左右用来套种蔬菜和粮食。

在土地分配和调整的过程中,农民并不是简单而被动地接受国家政策,而是在政策实施过程中进行因地制宜的改变和重构。土地平均分配符合集体时代之后农户的切身需求,出于长远考虑定期对土地进行重新配置有利于小组内部秩序维持与修复,同时以土地为生产资料的农民家庭能够合理配置家庭人力资本,保证了普通家庭的经济再生产顺利进行。土地面积变化同时也影响到家庭种植结构调整,在土地刚分到家庭的几年,大多数农户都是沿用集体时代的种植结构,主要以粮食作物为主,在刚实行联产承包后的几年,每个家庭必须保证每年的口粮,并等有了一定的积蓄之后才能选择其他的种植方式。这也是斯科特在农民的道义经济学中所强调的“安全第一”,农民对维持生存的农作物而不是对专供销售的农作物更加偏好[17]。但当农民有了一定抵抗风险的能力就会选择能够获取更大利润的农业经营方式,从粮食作物到经济作物的转变很快就发生了,农民在增加收入的过程中不断调整家庭内部的人力配置。看到农业收入的增加有限之后,一边根据市场需求和土地规模调整种植种类和面积,另一方面不断采取措施增加农业之外的收入,比如务工收入和投资收入。土地对于农村家庭至关重要,在人力资本向城市流动的过程中“进可攻退可守”,同时是家庭生计转变的重要因素,土地能够在保证维持生存的前提下,允许家庭中部分成员外出就业,从而改变了家庭收入结构(表 4)。

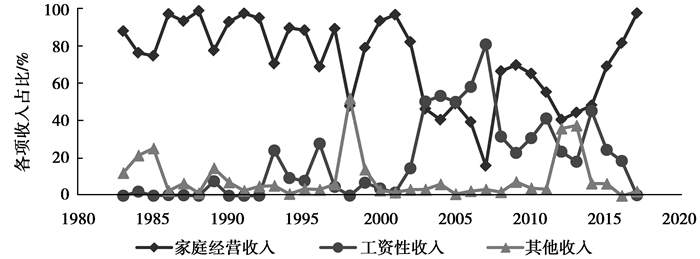

(三) “半工半耕”:政策、家庭与个人的互构农民家庭“半工半耕”的生计方式,既是受到经济形式、城乡二元体制、社会流动等国家宏观结构和制度的影响,更是基于既定家庭结构下的理性选择[18]。从家庭三十多年来的经营收入、工资性收入和其他收入占每年总收入的百分比可以明显看出家庭收入结构的变化趋势(图 1)。

|

图 1 1983—2017年牛孝全家庭年收入结构变化 |

首先1983—2003年的二十年时间里,农业收入一直占家庭年收入的80%左右,一直到2003年才开始有所改变,2008年之后又回归到农业收入占主导地位。一方面收入结构的变化折射出家庭生命周期变动,抚养未成年子女和赡养父母是家庭传统的伦理责任,很多农村家庭在权衡之后放弃外出务工,等到子代逐渐长大,家庭面临教育、婚姻、养老、医疗支出等巨大压力之时,不得不外出打工寻求经济上的积累和改善,等到子代成婚之后,家庭半工半耕的生计模式由性别分工转变为以代际分工为基础,老人随着年纪增大不适宜再外出务工,同时帮助抚养孙代,让年轻一代出去打拼。另一方面家庭收入结构与社会整体变迁息息相关,中西部地区农民大规模外出务工的时间相对沿海地区较晚,尤其是像关中地区很早便开始种植经济作物,土地对劳动力要求较高,农业收入效益超出全国同时期很多地区,且2000年之后第一代农民工陆续返乡带回资金用于家庭房屋修建,国家自税费改革后陆续实施各种惠农政策投入大量资金项目扶持农村发展,很多农民在周围村庄和县城找到了临时性工作,同时还能兼顾农业生产,农村的发展为返乡农民工提供部分就业机会,吸纳地方性剩余劳动力,也相对维持了农村整体半工半耕的收入结构。另外值得关注的是虽然储蓄在家庭收入中一直占很小的比重,但通过三十年多年的变化还是能够直观体现农村金融的变化过程,1998年储蓄利息占当年总收入的50%就是最直观的证明,储蓄利率的高低对除了银行存款就没有其他投资渠道的农民家庭而言极为重要。

家庭收入结构变化的过程全方位展现了国家政策与家庭结构变化带来的影响,在明确建立社会主义市场经济体制的改革目标之后,农村改革进入了一个全面向社会主义市场经济体制转轨的时期。在经济高速增长、乡镇企业高速发展和城乡差距扩大的背景下,农村劳动力第一次出现了大规模向城市流动和跨区流动,形成了“民工潮”,农村地区的家庭收入结构开始发生转变,依据家庭本身的情况做出适当的调整。农村的家庭收入不再依靠单一的粮食作物而是扩大经济作物种植面积以增加收入,非农收入占家庭收入的比重开始增加,男性和女性原本相对明显的分工格局被重组,女性在家庭收入中的作用日趋明显。小农在增加收入上展现出与资本主义企业同样的“理性”,他们根据市场的刺激和机会来追求最大利润,积极利用各种资源[19]。家庭收入来源增多,同时各个收入渠道之间收入的差距缩小,之前农业收入占主导的局面开始发生转变,农民越来越注重收入来源渠道的多元化,应对市场风险的能力增强。在应对风险过程中最重要的便是个人的抉择,无论是国家政策还是家庭生计的改变都直接或间接作用于个人,从而让个人来适应或改变当下的局面,其目的都是维持家庭经济再生产。

(四) 家庭收入:微小账目缩影社会变革牛孝全家从1983年开始家庭自负盈亏,种植结构根据家庭自身情况来进行调整。包产到户之后,从1983—1990年之间,家庭总收入主要还是依靠粮食生产和养殖家畜,但家庭已经慢慢开始种植经济作物并进行小额储蓄,在之前几年尝试种植辣椒之后,1988年开始大规模地种植苹果,在之后近十年里形成家庭中一笔稳定的收入,打破了原本单一的以粮油、家畜和辣椒为家庭主要收入的格局。后苹果受市场影响退出,改为种植猕猴桃,当地猕猴桃种植规模逐渐扩大并占据一定的全国猕猴桃市场,农户收入较为稳定,同时在猕猴桃之后当地也新增加了其他果树品种,比如李子、油桃和樱桃,但市场相较于猕猴桃波动幅度大,几年内砍树换树的情况经常发生,但总体而言,当地种植经济作物是家庭收入发生飞跃变化的主要因素。在1990年之前男性务工主要是依靠村里的集体性事务获得少量的收入,女性辅助务农和料理家务,作为新媳妇孕育下一代为家庭增添人丁,当时全国性的劳动力流动市场尚未开放,家庭收入基本上全部依靠土地来获得。随着市场经济的发展,城镇化进程不断加快,越来越多的农民开始进城谋生,收入远远超过家庭务农收入。牛孝全从1988—1997年都在村里任职,但1990年代村干部的工资较低,且在分税制之前都依靠地方财政来拨付,经常拖欠工资,对于家中两个儿子要上学还要结婚的农民家庭而言,仅依靠土地微薄的收入,其日后的负担可想而知。1998年正当牛孝全下定决心要外出打工时,其父亲身体欠佳,作为长子有养老职责,直到父亲去世按照当地习俗守孝三年方才外出,父亲的离开成为牛孝全生命中的重要转折点,也是家庭生计模式变化的重要节点。2003—2008年的五年时间中,牛孝全每年4月初至10月底在新疆做施工员,其妻在家种植果树,等到2008年两个儿子毕业工作后,牛孝全不再到新疆打工,而是在家周围打零工帮人建房子,其妻子也开始到外面季节性地打零工,主要是到新疆摘棉花嫁接果树。随着子代结婚任务的完成,牛孝全与妻子年龄到了50岁,家庭中子代不再需要依靠父母,从身体方面与人生任务的角度考虑,打零工的时间逐渐减少,收入也有所下降,更加注重自身的身体健康和帮助抚养下一代。在这个阶段牛孝全和妻子仍继续为子代付出,从经济上的金钱资助,生活上帮助照顾孙代,以及经常性的食物供给,主要是用来支撑子代可以顺利完成城镇化。

辣椒和苹果在西村很久之前就开始种植,1960年代每个村都有自己的果树队,专职搞副产,辣椒最开始只是小面积种植,在小麦还没有收割之前就预留一定的空间和辣椒进行套种,等到6月份小麦收割之后种大葱,但是辣椒和小麦套种后都需要人工收割,大葱需要单个挖起然后捆绑售卖,这种搭配方式较为费工,效益赶不上后来的蔬菜种植,因此辣椒和葱在机器化收割推广之后就慢慢被农户淘汰。1988年种植的苹果树在1990年开始挂果,在接下来将近十年的时间里,也是苹果树在西村规模最大的时段,几乎家家户户都有苹果园,价格最好时达到一块多,收成好的农户一亩地可以有1万元左右的收入。苹果日渐成为家庭收入中最重要的来源,从1992年到1997年的6年时间中占牛孝全家庭总收入的50%左右(表 5),之前种植粮食和养殖家畜的收入变化不大,家庭总收入伴随苹果的出现在1992年首次突破1万元,并在以后的几年里一直保持在1万元以上。但该地区的地理位置种植出来的苹果在色泽和口感上都比不过陕北洛川苹果,随着其他产区苹果种植面积增大,农产品的竞争也逐渐市场化,苹果产量增幅明显但是收入却明显下降,农民不得不另寻出路,苹果淡出了西村。

| 年份 | 化肥/元 | 农药/元 | 总产量/斤 | 苹果收入/元 | 苹果收入占比/% | 纯收入/元 |

| 1988 | 141 | 5 | ||||

| 1989 | 124 | 18 | ||||

| 1990 | 200 | 40 | 800 | 415 | 10 | 175 |

| 1991 | 552 | 50 | 1500 | 750 | 21 | 148 |

| 1992 | 1128 | 193 | 8140 | 6570 | 58 | 5249 |

| 1993 | 757 | 149 | 9500 | 5675 | 53 | 4769 |

| 1994 | 840 | 180 | 11630 | 10406 | 57 | 9386 |

| 1995 | 720 | 210 | 12310 | 11383 | 59 | 10453 |

| 1996 | 1300 | 190 | 15110 | 9076 | 49 | 7586 |

| 1997 | 860 | 310 | 9130 | 4838 | 49 | 3668 |

| 1998 | 912 | 154 | 10685 | 2218 | 14 | 1152 |

| 1999 | 520 | 95 | —— | 3061 | 27 | 2446 |

| 2000 | —— | —— | —— | 275 | 2 | —— |

与苹果收益相关的是家庭储蓄,苹果在1990年代的收益使得西村村民农业上的收入大幅度增长,不仅能够解决温饱问题还有大量的盈余,因此很多农民会选择银行储蓄的方式管理财务,同时还能增加家庭收入,牛孝全家储蓄收入最突出的是1998年,储蓄利息收入为8062.4元,占当年家庭总收入比重的52%(表 6),这与当时农村金融的发展密切相关,1990年代银行储蓄利息较高,尤其是长时间的大额储蓄,对于农村家庭而言,储蓄成为理财的首选,其他的投资渠道相对来说较为狭窄。

| 存款时间 | 金额/元 | 年利率/% | 取款时间 | 利息/元 |

| 1993/2/27 | 1000 | 11.55 | 1998/5/2 | 683 |

| 1993/7/22 | 500 | 11.55 | 1998/8/4 | 346 |

| 1993/8/3 | 1000 | 11.55 | 1998/8/4 | 693 |

| 1993/8/28 | 1000 | 11.55 | 1998/8/28 | 693 |

| 1993/9/22 | 5000 | 11.55 | 1998/9/27 | 3457 |

| 1993/11/9 | 2000 | 11.55 | 1998/11/9 | 1387 |

| 1994/10/16 | 1000 | 10.20 | 1998/2/26 | 373 |

| 1997/9/1 | 2000 | 7.83 | 1998/9/3 | 157 |

| 1997/3/28 | 500 | 9.24 | 1998/6/4 | 69 |

| 1997/3/28 | 500 | 9.24 | 1998/12/31 | 100 |

| 1997/5/20 | 500 | 9.24 | 1998/12/19 | 104 |

| 合计 | 8062 |

国家取消农业税之后,对农业实行补助,更多的是支持农村建设,大力投入农田水利建设,对特色产业进行扶持。在牛孝全所在的辖区,政府大力发展猕猴桃产业,逐渐形成了依靠猕猴桃的完整产业链。猕猴桃成为自苹果后家庭农业收入中的重要部分,且猕猴桃一直成为当地农户种植的主要作物,这其中与地方政府有很大的关系,为了让当地成为猕猴桃特色产区,打造属于自己的猕猴桃文化,当地政府投入了大量的资金用于猕猴桃产业发展,聘请专家研发新品种并指导农户种植,在政策上对猕猴桃相关产业进行倾斜,同时在老百姓的生活中宣传猕猴桃文化,用品牌、文艺晚会、展览会等形式让百姓融入,建构一整套猕猴桃与当地村民不可分割的话语体系,融入老百姓的意识形态,从而在经济上有了更加有力的社会动员力量。同时在市场经济的作用下,其他的果树品种像李子和樱桃也慢慢加入,蔬菜的种植所占比重也增长较快。对于目前的种植结构而言,一方面是规避市场风险的需要,另一方面是利润的驱使,整个家庭的收入结构就是“打工+果园+蔬菜相互支持”的局面。

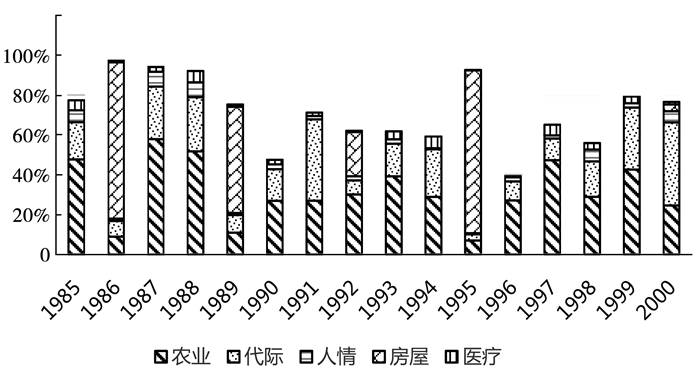

五、立足与传递:“家本位”的支出轨迹在传统社会中,家庭既是生产单位又是消费单位,在现代社会中,大多数家庭已经不是生产单位,但仍是消费单位。家庭消费是基于家庭收入而进行的理性活动,对于农民家庭而言,很多重要的消费,比如食料,大部分都是自给,因此在研究农民家庭消费的过程中,想要研究农村家庭的消费情况相对于城市居民而言更为困难。费孝通在研究禄村农民的日常消费时就已经发现,日用账是研究农民消费的重要材料,但是很不容易找到,因为中国农民中有记账习惯的人极为稀少[1],倘若能够有几十年如一日记账的农民,提供的记账材料更是极为珍贵,家庭中的一手数据相较于统计年鉴更为真实,牛孝全家庭账本中的每笔开支都像过往生活的历史日记呈现在眼前,透过渐近褪色的文字,见证牛家家庭结构的变化、生活水平的提升、社会交际网络的扩大,甚至是科技医疗等对家庭生活带来的改变。根据时间线索将整个家庭从1983—2017年的支出分为两个部分,主要依据家庭在不同时期所面临的任务进行分类。一是年轻夫妻独立于主干家庭之后需要依靠自身的能力在社会中立足生存下去,能够维持基本的正常生活同时有一定的物质积淀;二是等到孩子逐渐长大成人,家庭中用于子代教育和成家的支出成为最重要的部分,父母在最有劳动能力的中年阶段所积累的经济资源主要用来为儿子办婚事,结婚也进一步演化为家庭代际财富转移的重要途径[20]。

(一) 立足期:农业生产、建房构成主要支出1980年代从大家庭分裂出来的小家庭拥有的物质较为匮乏,从大集体回归到家庭的一代在“分家析财”时能够分到的土地、粮食,甚至是现金极为有限,对于贫困家庭而言,分家同时意味着分担债务和责任。牛孝全自1984年结婚,到1986年与父母分家,再到2000年其父亲去世接近二十年时光中的家庭支出始终围绕着让小家庭能够在村庄内部和社会上立足,子代尚且年幼,主要的支出都用于农业生产和修建房屋,同时作为独立出来的小家庭仪式性人情支出逐渐增多(表 7)。修建房屋自立门户是小家庭能否在村庄内部得到社会认可的重要条件,在修建的过程中依据父母的经济能力给予子代适当的支持。牛孝全在1986年账本中记录:“从阳历3月2日开始破木,8日下午架楼板,10日下午立木,15日盖瓦,历时十四天,实干十天,此房共用4200多元,吃了840斤麦,木匠工资125元。”此时牛孝全是大家庭,结婚后仍然与父母和兄妹居住在一起,直到1987年新房建好才分开住。即使在分开居住后牛孝全与父母并未完全分家,作为长子对后面的弟弟妹妹承担一定的责任,当时弟妹均在上学,长兄在弟妹的学费和开支方面一直支持到弟妹上学结束,并且在弟妹成家时还给予了一定的资金支持。子代开支在这个阶段主要是孩子的奶粉,1985年第一个孩子出生,1987年第二个孩子出生,两个孩子相差2岁,年龄接近,在以后的支出中会更加凸显出子代对于一个家庭支出结构的重要影响。

| 年份 | 农业生产 | 税费支出 | 人情往来 | 子代抚育 | 医疗支出 | 兄妹上学 | 父母养老 | 房屋修建 |

| 1983 | 287 | 73 | ||||||

| 1984 | 338 | 67 | ||||||

| 1985 | 132 | 102 | 30 | 40 | 24 | 50 | 2.1 | |

| 1986 | 395 | 99 | 65 | 20 | 43 | 81 | 348 | 4374 |

| 1987 | 483 | 91 | 74 | 24 | 25 | 237 | 1.8 | 136 |

| 1988 | 471 | 90 | 81 | 16 | 62 | 271 | 9 | |

| 1989 | 702 | 132 | 75 | 19 | 88 | 495 | 160 | 3210 |

| 1990 | 843 | 140 | 88 | 23 | 84 | 304 | 254 | |

| 1991 | 1312 | 176 | 95 | 74 | 93 | 1515 | 667 | |

| 1992 | 1815 | 218 | 140 | 40 | 41 | 150 | 290 | 1500 |

| 1993 | 1505 | 268 | 101 | 222 | 179 | 65 | 455 | |

| 1994 | 1739 | 385 | 41 | 483 | 438 | 1196 | 83 | |

| 1995 | 1697 | 526 | 198 | 646 | 67 | 320 | 26000 | |

| 1996 | 1991 | 873 | 218 | 493 | 59 | 515 | ||

| 1997 | 3619 | 871 | 148 | 995 | 511 | 40 | ||

| 1998 | 1638 | 507 | 442 | 1187 | 245 | 131 | ||

| 1999 | 3412 | 374 | 192 | 2750 | 301 | 20 | ||

| 2000 | 2160 | 359 | 576 | 4107 | 130 | 166 | 350 | |

| 注:1983年与1984年支出只记录了农业部分。 | ||||||||

从1983年到2000年的家庭支出情况总体情况来看,农业税费与农业投入在十年里占家庭总支出的比例最大,三次建房投入较为突出(图 2)。为了方便比较观察,在计算代际支出时对父母兄妹以及子代进行了合计,都将其作为代际责任的部分。在1983年到2000年的时间段中,从农村大家庭中分裂出来的核心家庭,在物质较为匮乏的年代,独立出去的年轻夫妻首先面临的困境就是经济独立,收支平衡,父母尚且年轻无需赡养,牛孝全分家时房屋仅仅是做了简单的修缮,直到1989年才扩大房屋面积,1995年全部翻修。

|

图 2 1985—2000牛孝全家庭各项支出占比 |

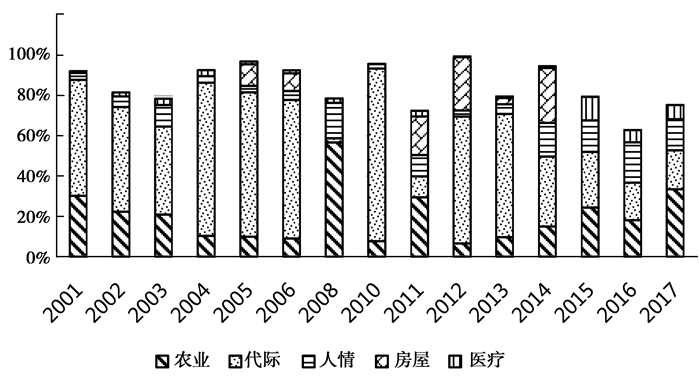

子代开支成为2001年到2017年最主要的部分,2007年之前子代开支主要用于教育,2008年之后则是为子代买房结婚养孩子。2000年牛孝全的父亲去世,这十几年中在人情往来上面的支出有所增长,主要原因是农村人情往来的标准提高,家庭用于人情支出的金额也随之增长。整个养老的支出变化很大,在父亲去世之后,牛孝全负责母亲的日常开支,其中医疗支出波动性较大。农业支出较为稳定,在购买生产工具较多的年份投入较多。牛孝全家支出变化情况见表 8和图 3。

| 年份 | 农业生产 | 税费支出 | 人情往来 | 子代抚养 | 医疗 | 父母养老 | 房屋修建 | 信仰 |

| 2001 | 3632 | 359 | 458 | 5318 | 116 | 2293 | 18 | |

| 2002 | 2200 | 280 | 584 | 5719 | 222 | 62 | 30 | |

| 2003 | 2884 | 276 | 1626 | 6110 | 473 | 518 | 26 | |

| 2004 | 2284 | 227 | 791 | 17320 | 727 | 1199 | ||

| 2005 | 2614 | 847 | 18415 | 374 | 669 | 2857 | 2 | |

| 2006 | 2484 | 1224 | 17576 | 427 | 1491 | 2434 | 540 | |

| 2008 | 5523 | 1714 | 214 | 200 | 150 | |||

| 2010 | 6067 | 1775 | 67000 | 714 | 1527 | 70 | ||

| 2011 | 7082 | 2554 | 666 | 2492 | 4620 | 10 | ||

| 2012 | 8756 | 4149 | 81895 | 398 | 2788 | 35500 | ||

| 2013 | 16840 | 8465 | 105434 | 1101 | 1710 | 5465 | 300 | |

| 2014 | 7318 | 8219 | 16470 | 450 | 574 | 13390 | 440 | |

| 2015 | 8637 | 5559 | 4742 | 4140 | 5128 | 305 | ||

| 2016 | 7870 | 8763 | 7815 | 2635 | 314 | 440 | ||

| 2017 | 17194 | 7928 | 9215 | 3631 | 730 | 150 | ||

| 注:2007年与2009年的支出数据不完整。 | ||||||||

|

图 3 2001—2017年牛孝全家庭各项支出占比 |

近二十年时间中,家庭中的主要任务就是完成代际责任,儿子结婚被关中农民视为自己的人生任务,子代结婚所准备的彩礼、房屋、酒席几乎耗尽一个农民家庭几十年的积蓄,对于儿子数量多的家庭而言父母压力更大。牛孝全两个儿子在2000年之后需要完成高等教育,家庭在教育上面的支出日渐增加,等到2008年两个儿子先后毕业参加工作,结婚大事接踵而至。2010年大儿子到城里买房,牛孝全夫妻资助6万多元,2012年大儿子结婚后搬到县城居住,2013年小儿子结婚之后与父母共同生活,牛孝全对房屋进行简单的装修并购买了新家具。大儿子2014年在城里做生意,牛孝全支持了一万元,空间距离的拉大使得大儿子与父母已然分家,家庭结构变化也恰巧符合当地父母与小儿子一起生活的习俗,小儿媳和孙子的支出均记录在家庭账本里,也佐证了小儿子与父母并未分家的事实,家庭中一部分金额用来抚养孙子,购买奶粉和孙子看病住院费用支出占大头。

农业支出上的增幅与种植结构调整、土地面积增加和生产工具购买密切相关。2004年取消农业税,2008年后家庭的种植结构有了变化,增加了蔬菜,农业支出有所上升,到了2015年之后新增加4亩左右的土地面积,同时购买耕地车等大型农用工具,在一定时间内农业支出飙升,但是总体涨幅较为平缓(表 4)。

(三) “过日子”:家本位的消费逻辑在农民的话语体系中,把勤俭持家当成“过日子”的基本内涵,财产的多少决定日子过的是否红火,但在收入相当的情况下,如何处理和安排家庭用度,就会造成很大的差别。家庭对每个人的生命有着根本的存在论意义,即生命是作为家庭的一部分存在的,“过日子”就是管理家庭,并在管理家庭的过程中安顿自己的命运。只有自己所在的家庭整体过好了,才谈得上一个人过上好日子了[21]。过日子既是一种生活方式,也是一套生存伦理,内含着中国人特有的一套生活逻辑。在关中地区的农民生活中,有着强烈的家本位观念,追求的并不是市场经济的效率和利润,而是生活的维持[22]。因此在家庭消费观念中,都是围绕着家庭生活的实现和再生产顺利进行。

在安排家庭消费的过程中,作为核心家庭的家长,将子女看成是自己生命的延续,完成子代的教育和成婚是父母肩上的责任,因此家庭的消费主要是围绕再生产以及子代两个方面。农业投入是维持农民家庭再生产不可或缺的部分,无论在家庭发展中的任何阶段都占据着不容小觑的地位,“过日子”所包含的三个重要元素——人、财产和礼仪,全部体现在家庭消费中,人是贯穿家庭消费的主线,从小家庭分家独立并在村庄立足,人情往来获得村里人的认可,修建房屋在村庄竞争中不落后,储存积蓄完成人生任务,合理配置人力兼顾务工和家庭,即使在富余的情况下依然维持较为简单的生活,这些都展现出小农家庭“过日子”的思维逻辑。

六、总结与讨论通过家庭三十多年收支账本的分析,完整展现了一个关中农民家庭的生活样态。国家在农村的政策经历了三个大的阶段,集体时期、土地分配和税费改革。而家庭根据自身任务变化分为立足期与传递期,个人的选择差别在于在家务农还是外出就业,当这三者交织在一起时,各个家庭形成了自身的生活图景。在展现家庭收支账本的脉络中,对微观层面的个人,中观层面的家庭和宏观层面的国家进行了细致的梳理,总体而言国家政策改变了家庭和个人的行动逻辑。首先是利益上的整合,国家在宏观层面上所实施的一系列政策改变了农村原有生产资料分配方式和生活轨迹,对家庭经济结构影响尤为明显,呈现出从粮食作物到经济作物再到“半工半耕”的演变,作为农村最基本单位的家庭在这个过程中逐渐嵌入社会转型中的城乡二元结构,这也能够用来理解当前农村的社会分化现象。其次是文化上的啮合,家庭在应对国家利益调整时具有自身的“能动性”,家庭中个人的行动逻辑也发生着相应的转变。家本位的文化观念限制着个人作为“理性经济人”追求经济利益最大化,而是关注家庭成员间的亲密关系和代际责任,“过日子”理念作为农民生存逻辑得到更好的诠释。

家庭收支账本看似微小,但其能够帮助我们观照整个社会的发展变化过程,家庭形态各有千秋,家庭的本质却万变不离其宗。国家出于利益调整的需要出台政策,政策落脚于家庭,又通过家庭影响到个人,个人采取相应的行动去应对一系列的变化,但是这些行动受到强大的文化制约,个人只能在利益与文化之间寻找合适的出路,并最终反映在家庭的财产收支上。本文在分析家庭支出结构时未将占家庭重要部分的生活开支纳入其中,主要存在两点原因:一是农村家庭自给自足的生活方式,食物支出较少;二是家庭的记账视角以男性为主,家庭生活由女性负责,在账本上无法体现具体的数额,在对家庭收支做进一步的研究可以更加关注女性视角。同时家庭收支是一个持续的过程,将会作为追踪研究继续跟进看其是否会产生新的变化。

| [1] |

费孝通. 江村经济[M]. 上海: 上海人民出版社, 2007: 33-410.

|

| [2] |

滋贺秀三.中国家族法原理[M].张建国, 李力, 译.北京: 商务印书馆, 2013: 52-65.

|

| [3] |

吴小英. "去家庭化"还是"家庭化":家庭论争背后的"政治正确"[J]. 河北学刊, 2016(5): 172-178. |

| [4] |

王天夫, 王飞, 唐有财, 等. 土地集体化与农村传统大家庭的结构转型[J]. 中国社会科学, 2015(2): 41-60, 203. |

| [5] |

杨华. 中国农村的"半工半耕"结构[J]. 农业经济问题, 2015(9): 19-32. |

| [6] |

吉登斯.社会学: 批判的导论[M].郭忠华, 译.上海: 上海译文出版社, 2013: 130.

|

| [7] |

阎云翔.私人生活的变革[M].龚小夏, 译.上海: 上海书店出版社, 2009: 243-246.

|

| [8] |

彼得赫斯特洛姆.解析社会: 分析社会学原理[M].陈云松, 范晓光, 朱彥, 等, 译.南京: 南京大学出版社, 2010: 9.

|

| [9] |

埃尔德G H.大萧条中的孩子[J].田禾, 马春华, 译.南京: 译林出版社, 2002: 383-449.

|

| [10] |

埃尔德G H, 葛小佳.社会变迁中的人生——生命历程及其中国的实例[J].郭于华, 译.中国社会科学季刊(秋季卷), 1998(3).

|

| [11] |

包蕾萍. 生命历程理论的时间观探析[J]. 社会学研究, 2005(4): 120-133, 244-245. |

| [12] |

李强, 邓建伟, 晓筝. 社会变迁与个人发展:生命历程研究的范式与方法[J]. 社会学研究, 1999(6): 1-18. |

| [13] |

米尔斯.社会学的想象力[M].陈强, 张永强, 译.北京: 三联出版社, 2005.

|

| [14] |

周学光, 侯立仁.文革的孩子们——当代中国的国家与生命历程[M]//中国社会学(2卷).上海: 上海人民出版社, 2003.

|

| [15] |

赵莉莉. 我国城市第一代独生子女父母的生命历程——从中年空巢家庭的出现谈起[J]. 青年研究, 2006(6): 35-43. DOI:10.3969/j.issn.1008-1437.2006.06.005 |

| [16] |

包蕾萍. 中国独生子女生命历程:家国视野下的一种制度化选择[J]. 社会科学, 2012(5): 90-101. |

| [17] |

詹姆斯C斯科特.农民的道义经济学——东南亚的反叛与生存[M].程立显, 刘建, 译.南京: 译林出版社, 2013.

|

| [18] |

刘升. 家庭结构视角下的"半工半耕"及其功能[J]. 北京社会科学, 2015(3): 75-81. |

| [19] |

黄宗智. 长江三角洲小农家庭与乡村发展[M]. 北京: 中华书局, 2000: 7.

|

| [20] |

王跃生. 婚事操办中的代际关系:家庭财产积累与转移——冀东农村的考察[J]. 中国农村观察, 2010(3): 60-72. |

| [21] |

吴飞. 论"过日子"[J]. 社会学研究, 2007(6): 66-85, 243. |

| [22] |

陈辉. "过日子"与农民的生活逻辑——基于陕西关中Z村的考察[J]. 民俗研究, 2011(4): 260-270. DOI:10.3969/j.issn.1002-4360.2011.04.028 |

2019, Vol. 19

2019, Vol. 19