党的十九大报告指出,要深化农村集体产权制度改革,保障农民财产权益,壮大集体经济,其措施是在农村开展集体资产清产核资、集体成员身份确认和集体经营性资产的股份合作改革。与中央决策一致,越来越多的“三农”研究学者也意识到,发展与壮大集体经济是解决当下农村社会问题、振兴乡村的关键。“近年来,一些农村地方的治理出现荒漠化,而解决村庄治理荒漠化问题的根本在于重塑集体经济。”[1]“只有产业和集体经济振兴了,才能创造出更多的就业机会和工作岗位,为农民增收开拓渠道。”[2]“促进乡村振兴, 深度贫困地区以抓住脱贫攻坚的政策机遇,撬动农村集体经济发展壮大。”[3]也就是说,一些学者认为发展集体经济是解决农村治理、农民增收问题和脱贫问题的重要措施之一,但对于当下农村应该发展何种形式的集体经济却持不同观点。

通过对相关文献的初步梳理我们发现,主要形成了以下两种典型观点:一是认为合作社是促进乡村振兴的有效载体。郑有贵[3]指出深度贫困地区的乡村振兴,关键要以共享发展理念,探索形成“党支部+合作社+农户”的发展模式。“农民专业合作社作为新型农业经营主体,是乡村振兴发展的重要力量”[4]。二是夯实农村集体经济组织,激活农村集体经济组织“统”的功能。王景新通过对7省24县的考察调研发现,村级集体经济组织无论是在农村现代建设还是在粮食安全,抑或是在保障农产品供给等方面都发挥着不可替代的作用,乡村发展要重视村级集体经济组织的作用[5]。同样,陈美球通过对江西省黄溪村的个案分析发现,黄溪村通过发挥村集体经济组织的主体作用,以创新土地使用制度为抓手促进乡村振兴取得了良好效果[6]。然而,从目前农村合作社的发展来看,一种是由资本、大户等精英主导的以营利为目的的合作社;另一种是为了完成行政任务由政治精英成立并承担兜底职能的合作社[7]。这两种合作社造成精英谋利,普通农民与合作社缺乏利益联结,小农利益被排挤的严重社会后果。

村级集体经济组织是建立在土地等农业生产资料的集体所有制基础上,在合作化时期构建起了农村社区集体积累和统筹机制。但在当下,农村凋敝、农民外出和农田抛荒现象严重,农村集体经济组织因其薄弱的村庄社会基础,被严重弱化[8]。所以,依靠村级集体经济组织作为载体实现乡村振兴,首先需要解决的问题是强化集体经济组织、发展集体经济、重新激活集体经济组织的社区集体积累和统筹机制。问题在于,今时不同往日,强化集体经济组织和发展集体经济面临的村庄内、外环境不同,所要完成的目标也有差异。在人财物流失、村庄成员分化[9]86、乡村治理内卷化的农村,为实现村庄经济社会平衡发展,强化集体经济组织不能只是对传统集体经济组织的简单修补,而是需要改革集体经济组织的运作机制和集体经济的发展方式。

面临乡村衰败,乡村振兴要解决的一个关键问题是用什么振兴。乡村振兴,经济振兴是基础,而发展与壮大集体经济是基础中的基础。本文通过运用西方社会经济理论与实践,并结合分析珠江三角洲地区的农村股份合作经济发现,发展一种重视农村社会和经济平衡发展,以经济活动服务于社会成员为目的,将经济嵌入于地方社会和文化体系等特质的社会经济是当下农村集体经济迫切需要的新的集体经济发展形式。

因此,本文运用机制分析法,将珠江三角洲地区的农村股份合作集体经济作为经验参照对象,通过剖析珠江三角洲农村股份合作集体经济组织的运转机制阐释社会经济的含义与特征,以及回答股份合作经济与社会经济的关系。在此基础上,反思珠江三角洲股份合作经济的地租经济性质和村民的“食利”性,提出乡村振兴需要发展以社会经济为特征的集体经济新形式以及中国农村具备发展社会经济的有利条件。

二、农村股份合作社的基本特征雅克·迪夫尼、帕特里克·德夫尔特雷等[10]在其研究中曾特别提到,“我们应该关注一下中国股份合作社的兴起。这些组织过去常常被视为形同乡镇企业,并且因没有遵循正统的合作社实践而受到批判。然而它们如今不但是具有社会目的的企业——因此与私营企业不同——而且还是一种具有众多特质的新的合作形式”。他们所提到的中国股份合作社,起源于20世纪80年代中期沿海发达地区的农村集体经济组织。它以原集体经济组织为单位,在遵守土地等生产资料集体所有基础上,把集体经济的部分或者全部财产,以折股量化的形式分到每个成员,按股分红,但集体资产保持统一经营,并参照股份制形式建立治理结构,成立股东代表大会和董事会,一人一票参与民主管理[11]。那么,经过股份制改造的农村股份合作社,与私营企业有何不同,又具有哪些新的特质?

1.原生产队是股份合作社的组织基础

对集体资产进行折股量化,用股份制改造原集体经济组织,并没有改变原集体经济的组织边界;相反,股份合作社遵循了农村生产资料的集体所有和以生产大队和生产队为基本单位的经济组织形式。

1983年人民公社体制解体后,农村实行了家庭联产承包责任制。广东省为稳定家庭联产承包责任制、健全与完善统分结合的双层经营体制,侧重发展社区合作经济组织,以行政村为单位设置经济联合社,以自然村的联社或生产队为单位设置经济社。到1990年,广东省农村以原生产队或自然村的联社为基础设置的经济合作社共有17万个,以原生产大队为基础设置的经济联合社有2万多个。至此,广东省农村形成了以生产队为基础的经济社和以生产大队为基础的经济联社这两级集体经济组织。20世纪中后期,广东省对集体经济的部分或者全部财产进行了清产核资和折股到人的股份制改革,对应建立了以行政村和自然村为组织单位的两级股份合作经济组织——股份经济联社与经济社。股份经济联社和经济社独立核算,拥有独立的人员、章程等。“股改”后的农村,在股份经济联社和经济社的统筹管理下,维持农村社会作为一个经济共同体的存在以及运转。

2.生产资料集体所有是股份合作社的产权基础

对集体经济进行股份制改革,其实质是变革农村集体产权,使集体产权明晰化以适应市场经济的发展。珠江三角洲农村的股份制改革,并不是将农村生产资料进行私有化,而是坚持不改变原有生产队对公共财产和公共积累的所有权属,即股份合作社的建立不改变生产资料以队为基础的所有制传统。在产权明晰的实践上,行政村与自然村之间、不同自然村之间的资产并没有进行打乱、平调和统筹,而是规定属于哪个村的资产,以折股量化的形式明晰到哪个村的村民。股份合作社保留集体所有产权,等于保留了统分结合双层经营体制的特征,这让股份合作社在市场上具备了产权优势,继而减少了交易成本,获得了发展优势。珠江三角洲农村的股份合作经济,起步于“三来一补”加工产业。“三来一补”加工产业属于密集型产业,需要大量的土地和劳动力,同时还需要便捷的交通、完备的水电等基础设施。如果依靠农民个体或者企业,其交易成本将大大增加。虽然农村的土地被分到各家各户分散经营,但由于农村实行的是土地集体所有,村集体拥有土地的所有权,这为集体收回土地进行统一经营提供了可能,并降低村集体收回土地的补偿成本。珠江三角洲地区正是利用这一优势,以低成本建立了完善的基础设施、价格低廉的厂房,成功承接了由香港转移出来的加工产业,壮大了集体经济。

总之,珠江三角洲农村集体经济的股份合作制改革,是在遵守土地等生产资料集体所有基础上进行的。这一产权制度为农村股份合作社提供了制度优势,并成为股份合作社运转的产权基础。

3.集体共享是股份合作社的利益分配理念

农村社会内部分化严重,以至阶层分化逐渐成为研究当下发达地区农村熟人社会的有效框架[9]86。村庄内部分化,除了因为在市场经济环境下,村民个体能力存在差别外,还在于村庄内部缺乏抚平经济分化的利益分配机制。珠江三角洲地区的农村股份合作社,通过集体经济收入,实施扶贫帮弱,维持村庄内部成员之间的整体发展。通过集体共享实现村庄内部的均衡发展,主要表现在以下方面:一是用集体股实现再次分配的公平。除配置给股民个体股之外,农村股份合作社保留了45%的集体股。股份合作经济组织通过利用集体股收入,以集体经济组织为单位,为本村村民量身定制公共产品、公益性福利项目、文化娱乐活动等,实现再次分配的公平。二是用集体股份的收益为所有村民承担社保和医保的个人缴费部分,并开展村内帮扶项目,以防村民因病致贫和老无所养。三是针对村中老年人、儿童和妇女等特殊群体,分别设置了老年人慰问金、教育金、妇女费以及各类补贴等。

访谈对象HXK:2016年,养老保险中村民个人缴费比例为8%,市、镇、村三级分摊11%。村民个人每月需要承担192元,而村小组每月缴纳60元/人。村民小组集体每年需要拿出差不多两百万的资金来给村民买社保和医保。村里规定,凡年龄在60岁以上的本村老人,每年能够得到村和村小组各500元共1000元的补贴。村里60岁以上退休的老人,每年从村集体股收益中支出,按国家政策给予津贴。已婚妇女参加妇检,村里给准时参加妇检的妇女提供奖励。自愿接受妇检的村庄妇女,每参加一次村里给10元的务工补贴费。每年农历九月初九重阳节,村集体会给村里的每个老人发一袋米和一瓶油,并组织老人吃饭、听粤曲等。村里实施了征兵补贴。凡是被征为民兵的村民,村集体奖励个人1000元,而对于军人家属,村每年发放3000元的慰问金。村庄的困难党员、困难家庭以及低保户,村每年分别给予2000元的慰问金。

珠江三角洲地区的农村正是通过用集体股收入,开展以村集体为单位的公益性福利项目,缩小了村民之间的经济差异,防止分化。

4.服务优先是股份合作社的发展理念

传统时期的农村集体经济组织,其发挥的首要功能是为农村社会提供最为基本的公共服务,以集体的力量完成个体难以办到,甚至办不好的事情。珠三角的农村通过集体资产的股份制改革,发展和壮大集体经济,再用集体经济激活集体经济组织,不仅提高了资源的使用效率,也激活了农村集体经济组织的社会服务功能。

珠江三角洲地区的部分农村,农民和村庄均已完全脱离了农业。这种村庄的基本公共服务内容已经不同于农业型村庄,对治安和环卫等公共服务的需求大。在政府财政投入有限的情况下,村集体经济组织同基层政府一起分摊治安、环卫、行政服务等公共服务支出,且村集体负责日常管理。珠三角地区的农村股份合作社是农村基本公共服务供给以及完成各项行政任务的主要承担者之一。例如,东莞市的股份经济联社,均承担了农村治安、环卫以及行政管理费用。直到2013年,东莞市对村(社区)实行基本公共服务专项资金补助,但补助金额达不到实际开支数,村(社区)需要用集体股份的部分收益填补缺口,让村民享受完善且便捷的公共服务。以自然村为单位的经济社与股份经济联社分工合作,承担小组范围内的环卫、治安工作。村庄主干道、支干道、街道等的卫生以及治安由经济联社负责,而小组内的道路、居民楼的卫生和治安由经济社自行负责。正是通过村、组分工,珠江三角洲地区创立了市、镇、村和村民小组四级联动、高效的农村公共品供给机制。

可见,珠江三角洲地区的农村股份合作经济,具有以原生产队为组织基础、集体所有制为产权基础、集体共享的利益分配和服务优先的发展理念等特征。那么,具备上述特征的股份合作经济属于社会经济吗?

三、农村股份合作经济是社会经济吗?农村股份合作经济是否属于社会经济范畴,首先需要分析社会经济的内涵与特征。

1.社会经济的内涵

“社会经济”(又称“团结经济”)这一术语最早形成于19世纪30年代的法国,而更加精准的概念则是在20世纪90年代才得以确立。雅克·迪夫尼、帕特里克·德夫尔特雷等[10]认为,“法老时代的埃及就已经存在社团组织和集体救济金。早在中国的秦汉时期,就产生了以民间生产互助为目的的私社。这些私社有的是与农业生产生活有关,有的是与祭祀和民间崇拜有关”。可见,社会经济的实践已经具有悠久的历史并且形式多元。历史上存在的社团组织、行会、互助协会等均被认为是社会经济的最早雏形。

“社会经济被认为构成了一种不同于资本主义市场生产、国家组织的生产或家庭生产的直接组织经济活动的方式。其特点是集体组织生产,生产直接满足人的需要,而不是服从于利润最大或国家-技术官僚的理性逻辑。”[12]它区别于主流市场的运作模式,重视经济活动背后的社群关系,提倡社群之间的互助合作及团结精神,重视个体及社会目标高于资本与利润,反对资本主义只着眼于狭隘的个人利益和利润的追求[13]。社会经济是真正回归社区和人的发展需求的[14]3。

2.社会经济的特征

根据对社会经济内涵的分析发现,虽然社会经济的形式具有多元性、开放性,但社会经济是一种不同于市场经济的经济形式,具有自身的特征。一是社会经济依托“第三部门”。区别于营利性部门和公共部门,社会经济的活动主体是带有非政府性和非营利性的“第三部门”。伊桑·米勒[14]40认为,“社会经济是通过第三部门替代常规的市场和国家中心体系来解决社会和经济排外主义的政策”。二是社会经济的宗旨是服务先于营利。整个生产活动不以营利为最终目的,而是与社会效益挂钩,经济行为的目的是为其成员或当地社会提供服务。诸如涉及社会基本公共服务需求的内容避免其商品化,在服务主体和服务对象之间建立一种非市场关系。这些服务不是作为资本投资的工具,而是遵循公平、公正的价值理念,实行公平分配,所有组织成员均有资格平等享受组织提供的服务。三是经济活动嵌入地方社会与文化。社会经济是一种与地方社会和文化镶嵌的经济形式。基于此,有学者甚至将社会经济称之为“在地经济”。传统社会中的社会关系、文化价值和归属感,以及文化相互关系和归属感对集体行动所产生的影响,都会折射在社会经济活动中。也正是因为社会经济嵌入地方社会和文化,让社会经济的形式呈多样化发展。四是社会经济强调经济民主。它将民主引入经济行为,让社会赋予经济发展的权力,突出经济行为的社会参与性,通过社会参与让经济行为指向社会目标。

3.股份合作经济与社会经济的联系与区别

对比社会经济的内涵与特征,结合珠江三角洲地区农村股份合作经济的分析,发现股份合作经济与社会经济具有相同点,但也存在明显的区别。珠江三角洲的农村股份合作经济虽然带有社会经济的某些特质,但严格意义上还不属于真正的社会经济。

经过股份制改革的集体经济,其实践主体不是政府部门,也不属于企业法人这类营利性部门,而是村级集体经济组织。根据《农业法》规定,农村集体经济组织是农村集体资产的管理者,保护与合理利用农村集体资产。所以,在法律上农村集体经济组织是具有自治权的经济主体,并且其管理集体资源的重要职责是让集体资产造福于集体成员,为基层社会提供服务。珠江三角洲股份合作经济组织的社会服务功能体现在以股份合作社为单位,仅为本社成员提供公益性社会福利与公共性基础服务,不包含在地居住的非股民。况且,由于多数农村采取的是“政经合一”的管理体制,股份合作社受村民自治组织影响,很难真正成为“第三部门”。

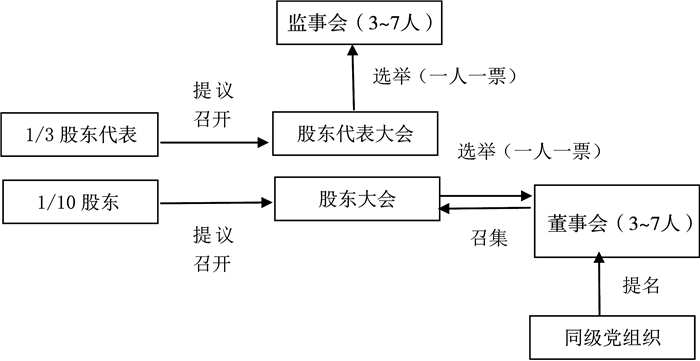

将民主带入经济活动是农村股份合作集体经济的显著特征,也是股份合作经济与社会经济最为相似的地方。集体资产折股量化到人后,集体经济组织采取股份制的治理结构,成立股东大会、股东代表大会、董事会和监事会,实施“一人一票”的决策制(图 1)。股份合作社章程规定,凡涉及股民利益的决定都需要通过召开股东大会或股东代表大会投票决定,并且只有超过90%的股民出席的会议才生效,而每一项决议必须达到90%的股民赞成才可以被执行。

|

图 1 村级股份合作社的治理结构 |

虽然股份合作社也强调服务功能,其经济行为是为了提高社员的经济收入和向社员提供更好的社会福利。然而,村级股份合作经济与社会经济不同在于,由于村级股份合作社与村民自治组织没有实行分离(“政经合一”),导致作为股民最大福利的股份分红受到村民自治组织的影响。例如,村委会干部往往通过增加股民的年终分红来维护自己的政治前途①;在股权配置上,在法律上符合配股资格的外嫁女在村民自治范畴下却被剥离了股权;那些没有严格执行国家政策的村民,股权受到了影响。

① 为获取村民的信任、夯实自己的权力以及保护自己的政治前途,村两委干部有时不顾集体经济的实际收入情况,人为拉高集体经济的股份分红,造成集体经济发展状态良好的假象。它将股民希望股份分红逐年增加的期待变成了一种刚性需求。在这种逻辑下,珠江三角洲地区的农村曾一度出现严重的借债分红现象。

如果说前文对村级股份合作经济与社会经济所做的区分只体现在股份合作社实际操作层面的话,那么股民没有参与劳动,且没有体现按劳分配是珠江三角洲地区的股份合作经济与社会经济的本质不同。

珠江三角洲地区的村级股份合作经济,是村民通过让出自己的土地承包经营权,由股份合作社在集体土地上建厂房出租发展起来的一种物业出租经济。股民获取股份分红的依据是村民拥有土地承包经营权,分享土地非农使用的增值收益,而不是因为股民在合作社内部参与劳动,按劳分配所得。这与社会经济的实践典范——蒙特拉贡合作公司差异巨大。蒙特拉贡合作公司的成员既是劳动者又是所有者,实行按劳分配,其个人收入依赖于劳动效果,并且分红随企业利润的提升而增加[15]。相比,珠江三角洲地区的村级股份合作社发展的是一种地租经济,股民是依靠分享土地增值收益,变成了不劳而获的土地“食利阶层”[16]。

综上所述,珠江三角洲的股份合作经济与社会经济存在巨大的差异。虽然村级股份合作社建立在传统村集体经济组织基础上,内部重视集体利益的共享、社会福利以及实行民主化的治理结构,但其发展的是一种地租经济,社员不参与劳动,分享的是土地非农使用的增值收益。

农村推动“资源变资产、资金变股金、农民变股东”的集体产权制度改革,在探索农村集体经济新的实现形式之时,要避免发展地租经济。振兴乡村,应该在当地发展一种非营利性、以当地村民需求为导向、村民参与经济活动,且嵌于地方社会的社会经济。那么,当下中国农村具备发展社会经济的有利条件吗?

四、社会经济作为集体经济新形式的可能根据前文对社会经济内涵与特征的分析并结合当下农村情况以及乡村振兴战略,可以探索将社会经济作为一种集体经济新的实现形式,并且当下乡村具备发展社会经济的有利条件。

1.村级集体经济组织为社会经济提供组织基础

家庭联产承包责任制后,中国农村实行的是统分结合的双层经营体制。农村集体组织与农村熟人社会生活边界相吻合。社会经济作为一种在地经济,建立在集体经济组织的基础上,能够充分利用集体经济组织本身所具有的社会资源优势。例如舆论的规范作用、重人情、好面子、社会资本的可累积等。在集体经济组织内,成员彼此长期互动,是一个互助团体。即使目前有的农村因村民外出务工,变成了无主体熟人社会,但农村还是呈现出了周期性的熟人社会的特征[17]。社会经济能以在地农民为对象,开展合适的经济行为。反过来,在农村发展社会经济,能规避传统集体经济的发展局限,巩固集体经济组织,让经济服务于更多的在地农民。

在集体经济组织基础上发展服务于在地村民的社会经济,最为典型的案例之一是河南省刘庄。刘庄的集体经济组织从互助组、初级社、高级社到人民公社时期,保留了将生产大队即村级作为核算单位,即使到了家庭联产承包责任制时期,通过实行集体专业联产的责任制保留了集体经济组织的组织与资源优势。刘庄利用集体经济组织的组织和资源优势发展工副业,办起了食品厂、造纸厂、畜牧场、机械厂等,走上了村庄自我工业化道路。村民既是股东,也是职工,参与劳动,按劳分配,并享受村集体提供的四十多项福利。例如面、粉条、油、瓜果、芝麻糖、牛奶等均由集体提供;道路等基础设施以及房屋维修等物业全部由集体免费提供;村民小孩从幼儿园到高中接受免费教育。虽然刘庄的经济组织改名为刘庄农工商总公司,但仍是集体经济组织。[18]刘庄依靠集体经济组织发展的集体经济,不仅巩固了集体经济组织,服务于本村村民,还将经济发展的成果辐射到其他周边社区。来刘庄务工的附近村民,其子女在刘庄上学可享受免费教育。

2.集体产权为社会经济提供产权优势

中国农村的基本经营制度是以家庭联产承包经营为基础、统分结合的双层经营制度。土地属于村集体所有,农户拥有承包经营权。在巩固和完善农村基本经营制度下,实施农村承包地“三权分置”制度,即在坚持土地集体所有基础上,土地承包权和经营权实行分离。土地等生产资料的集体所有和“三权分置”的土地制度,为农村发展社会经济提供了产权优势。农村集体产权能为社会经济提供廉价的生产资料。建立在集体经济组织基础上并面向在地农民的社会经济,可以发挥集体经济组织的统筹功能,降低交易成本,提高经济的服务能力。

广东省中山市崖口村利用集体土地发展农业,服务于在地村民,发挥了土地的社会保障功能。崖口村在家庭联产承包责任制之时,由于劳动力外流严重,土地并没有分田到户,而是坚持由生产队集体耕作。村利用集体土地开展农业生产,让村里老年人、返乡农民以及留守妇女等弱势人群通过参与农业生产,享受分红。崖口村通过安排村弱势群体参与农业劳动,体现了劳动的价值,维护了劳动者的尊严,保护了村里的弱者。

3.新祠堂文化为社会经济提供文化认同

将祠堂建筑作为空间载体,农村衍生出了新祠堂文化。祠堂由氏族的祭祀场所转变成村民的公共活动场所,强化了村民之间的地方社会认同。李凡[19]通过研究证实,佛山的传统祠堂文化景观虽然呈现出现代化、多元化的倾向,但是通过集体记忆和怀旧空间的地方形塑,仍然强化了以祠堂为中心的地方认同感。广东省宗族祠堂、家族祭祖以及传统民俗活动的开展,使宗族传统文化保留较为完整,村民认同感较强。这为社会经济的发展以及嵌入提供了文化支撑。

根植于宗族制度、村规民约、礼法兼治的文化传统,广东省农村陆续出现了一批参与村庄社会治理的新乡贤,并成立了乡贤理事会。这些新乡贤有的是外出经商回村的成功人士,在村外有丰富的社会资本;有的则是宗族长老、能人等,在村内有一定的社会声望。乡贤理事会成员利用自身的各类社会资源广泛参与村庄治理,带动村庄发展。如广东省清远市、佛山市的不少乡村,近年陆续通过成立乡贤理事会,一是引导本村外出经商成功人士慷慨解囊兴办村里公益事业,借力打造多功能的村民公共活动空间[20];二是开展免费教学班,提高村庄年轻人的市场就业能力,带动本村年轻人外出经商或就业,发展同乡同业;三是立足本村特色资源,带动农户发展合作经济。

五、结论结合对珠江三角洲社区型股份合作经济的研究,本文认为珠江三角洲地区的农村发展以物业出租经济为主的农村集体经济模式,虽然股民通过股份分红分享集体经济收益,通过集体股份享受公益性福利,但是仅依靠物业为主的经济发展模式并不具有可持续性,且更为严重的是这种分配方式没有体现劳动的价值。所以,此种集体经济发展模式,并不适合推广也很难推广成功。中西部地区的农村应该发展以服务先于营利为宗旨的社会经济,突出和提供集体经济的服务功能,让在地村民广泛参与经济活动,实现在地就业,体现劳动的价值。

中西部地区的农村空心化、治理失序、基本公共服务瘫痪等社会问题交织叠加,可以探索通过发展一种面向在地村民、嵌入于地方社会与文化、以服务为价值理念的经济形式来解决此类问题。通过分析社会经济理论发现,“社会经济”是一种依靠第三部门,强调让社会权力赋予经济行动合法性,在分配中贯穿公平、公正,重视将经济行为嵌入于地方社会与文化,最终让经济服务于地方社会的经济形式。当下中国农村具备发展社会经济的组织、产权与文化优势。实现乡村振兴,可以探索在农村发展社会经济,让其成为集体经济新的实现形式。

| [1] |

吕德文. 用集体经济激活村庄治理热情[J]. 中国老区建设, 2015(11): 25. |

| [2] |

高新国.以产业和集体经济振兴带动乡村振兴[N].人民政协报, 2018-02-12(6).

|

| [3] |

郑有贵. 由脱贫向振兴转变的实现路径及制度选择[J]. 宁夏社会科学, 2018(1): 81-91. |

| [4] |

刘宗梅. 落实十九大精神, 助力边疆地区乡村振兴发展——以鸡西市农民专业合作社为例[J]. 黑龙江工业学院学报, 2018(2): 1-3. DOI:10.3969/j.issn.1672-6758.2018.02.001 |

| [5] |

王景新.重视村级集体经济组织的作用[N].中国社会科学报, 2012-04-23(A05).

|

| [6] |

陈美球, 廖彩荣, 刘桃菊. 乡村振兴、集体经济组织与土地使用制度创新——基于江西黄溪村的实践分析[J]. 南京农业大学学报(社会科学版), 2018(2): 27-34. |

| [7] |

刘成良, 孙新华. 精英谋利、村社托底与地方政府行为:土地股份合作社发展的双重逻辑[J]. 中国农业大学学报(社会科学版), 2016(3): 33-41. |

| [8] |

郑有贵. 构建内生发展能力强的农村社区集体行动理论——基于发达村与空心村社区集体积累和统筹机制的探讨[J]. 马克思主义研究, 2017(12): 63-69. |

| [9] |

贺雪峰. 熟人社会中的阶层分化[J]. 决策探索, 2016(1): 86. |

| [10] |

雅克 迪夫尼, 帕特里克 德夫尔特雷, 赵黎. "社会经济"在全球的发展:历史脉络和当前状况[J]. 经济社会体制比较, 2011(1): 146-156. |

| [11] |

傅晨. 农村社区型股份合作制研究——一个制度分析方法的阐释和运用[M]. 北京: 中国经济出版社, 2013: 3.

|

| [12] |

埃里克欧林赖特, 闻翔. 指南针:指向社会主义的替代性选择[J]. 开放时代, 2012(6): 24-41. DOI:10.3969/j.issn.1004-2938.2012.06.003 |

| [13] |

潘毅, 陈凤仪, 阮耀启. 社会经济在香港——超越主流经济的多元性实践[J]. 开放时代, 2012(6): 42-54. DOI:10.3969/j.issn.1004-2938.2012.06.004 |

| [14] |

严海蓉, 潘毅, 顾静华, 等. 社会经济在中国:超越资本主义的理论和实践[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2014.

|

| [15] |

张嘉昕. 马克思工人合作工厂理论视阈下的蒙特拉贡合作公司研究[J]. 马克思主义研究, 2012(11): 70-77. |

| [16] |

贺雪峰.不必再造一个土地食利阶层[N].第一财经日报, 2014-05-23(B05).

|

| [17] |

吴重庆. 从熟人社会到"无主体熟人社会"[J]. 读书, 2011(1): 20-25. |

| [18] |

许兴亚, 贾轶, 牛志勇. 我国社会主义新农村建设的榜样——河南省竹林镇、刘庄村、南街村集体经济考察报告"[J]. 马克思主义研究, 2008(8): 94-103. |

| [19] |

李凡, 杨俭波, 何伟财. 快速城市化背景下佛山传统祠堂文化景观变化以及地方认同的建构[J]. 人文地理, 2013(6): 9-16. |

| [20] |

吴重庆.乡村自治要注重对本土社会资源的利用[N].学习时报, 2015-05-25(4).

|

2019, Vol. 19

2019, Vol. 19