2. 南京林业大学 经济管理学院, 江苏 南京 210037

中国的储备肉制度建立于20世纪70年代,随后经过了多次的改革和完善。2009年1月,国家发改委等六部委联合出台了《防止生猪价格过度下跌调控预案(暂行)》,明确规定了国家使用冻肉储备应对生猪市场波动的响应机制。自此,储备吞吐成为我国调控生猪市场价格的常规性措施。2012年5月和2015年11月两版《缓解生猪市场价格周期性波动调控预案》是对储备调控的响应机制进一步的修改和完善。但是,2009年至今,生猪价格的波动仍然是市场的常态。2015年三季度至今的新一轮猪周期甚至被称为“最强猪周期”,此间,中央及地方也多次投放储备肉①。所以,储备能否平抑价格波动仍值得进一步讨论。

①例如,在2016年4月5日间,北京、青岛、大连、宁波、西安等地均通过大型综合超市、农贸超市、连锁社区菜店内设立投放点,直接向供应储备肉。

如果市场主体的决策行为完全不受储备干预的影响,那么储备调控无疑将弥合短期供需缺口,平抑价格波动。但是,正如自由主义经济学家广泛论述的那样,“政府失败”远比“市场失灵”严重得多。稳定生猪供给在平均值上的干预政策仅仅是导致短期波动替代为更加剧烈的长期波动[1]。如果生产者能够预期政府行为,甚至有意识地通过调整自己的行为避免政府干预的发生,那么,储备对市场参与者的行为将产生何种影响,是否会影响政策执行的效果?

理性预期模型作为重要的分析工具,被应用于评估发展中国家粮食储备政策对国内粮食价格波动的影响及政策成本[2-5],但是,国内以该模型研究猪肉储备政策绩效的文献还不多见。全世文等借鉴理性预期模型,解释了储备干预导致生猪价格和玉米价格出现非对称的价格传导关系,并通过双阈值误差修正模型量化了猪粮价格传导的阈值效应[6]。但是,随着储备规模的扩大,储备对市场参与者预期的影响也会变大,因此,有必要对储备平抑价格波动的效果及相应的政策成本作出预判。本文以中国生猪市场及调控的具体实践作为校准理性预期库存模型的依据,模拟现行储备干预下猪粮比价的变化,评估生产者、消费者福利的变化以及政策成本。作为政策事前评估的一种方案,对储备干预方案的调整完善具有重要的现实意义。

二、政策背景与文献综述20世纪90年代,国家储备猪肉每年的入库数量占猪肉年产量的0.28%~0.56%[7]。进入21世纪,猪肉储备一度跌至4万吨。为了应对类似2007年的猪肉价格暴涨,2009年中央冻肉储备增至12万吨,并有活体储备。根据2015年《缓解生猪市场价格周期性波动调控预案》,中央正常冻猪肉储备规模保持1万吨,主要用于应急救灾需要,最高可增加至25万吨。根据2011年《关于促进生猪生产平稳健康持续发展,防止市场供应和价格大幅波动的通知》,目前“主销区和沿海大中城市地方猪肉储备规模不低于当地居民10天消费量,其他城市不低于当地居民7天消费量”。据此估计,当前猪肉最大储备规模约为75万吨,相当于猪肉季度产量的5%。

2015年预案与2009年预案相比主要的变化是,猪粮比价的正常区间从9:1~6:1调整为8.5:1~5.5:1,政府收储的临界点从6:1降至5:1,投放冻肉储备的临界点仍然是9:1。调控方案是以市场化的方式改变生猪市场的供需状况,调控生猪价格,起到稳定生产的目的。将猪粮比作为预警指标,是中国储备调控政策的特色,“低买高卖”的操作方式与通行的目标价格带①(price band)的干预政策非常类似,干预市场的机制是通过储备吞吐改善供求失衡,使价格走向长期均衡,实现价格稳定。在玉米价格相对稳定的情况下,猪粮比价的波动与生猪价格的波动基本是同步的,因此,对目标比价带政策的分析可以借鉴对目标价格带政策的分析方法。

①目标价格带政策是指,当商品价格低于价格下限时收储,当商品价格高于价格上限时放储,从而将商品价格维持在目标价格区间的储备干预政策。

目标价格带政策根据可观测的市场价格作出响应,更容易操作,因此在政策实践中被广泛采用[8-9]。但是,其达成的政策效果却并不一致。肯尼亚和赞比亚的政策实践提供了储备平抑粮食价格波动的证据[10-11],但是在菲律宾却没有发挥调控大米价格的作用[12]。

学界对我国储备政策平抑价格波动效果的讨论并不鲜见,但结论并不一致。李圣军和孔祥智认为总体上政府储备调控没有达到稳定猪肉价格的目的[13]。张亚伟和朱增勇认为猪肉收储政策起到了积极的作用,但并不能完全发挥“蓄水池”作用[14]。周清杰和李明义还指出国家储备肉规模过小,活体储备比例较高,动用活体储备对民间毛猪供给有“挤出效应”[15]。全世文等认为中国的猪肉储备政策确实起到了平抑猪粮比价波动的作用[6]。国内的研究不乏讨论储备对生产者、消费者福利变化的影响,例如燕志雄等认为储备吞吐在养殖者决策期和实际产出期具有相反的效应[16],但是,现有文献还没有通过模拟手段量化福利变化方向和程度的研究。

国外研究储备对商品价格影响的文献主要基于理性预期库存模型。理性预期库存模型通常包含三个参与者:消费者、生产者和以套利为动机的私人储备者。其中,生产者与私人储备者的当前决策都受到对未来价格预期的影响,理性的价格预期将充分利用市场能提供的所有信息,包括政府的干预。该模型的基本形式见Wright和Williams[17]。基于理性预期库存模型的理论研究往往诟病目标价格带调控政策会造成过度储备,因为在价格到达上限前并不会触发放储行为;价格也并不如预期在价格带内部变动,反而是不断冲击上下限[9, 18-19]。Cafiero等指出理性预期库存模型能够更好地反映价格的动态变化[20]。该方法在研究发展中国家谷物市场方面多有应用,例如Jia和Srinivasan比较了调整目标价格带(price-band)的上下限对印度粮食市场价格稳定性的影响及社会福利变化[2],Brennan将研究对象聚焦于储备规模变化对孟加拉水稻市场的影响[3],Larson等研究中东和北非的政府干预与粮食安全的关系[4],Gouel等以印度小麦市场为例说明在开放条件下政府采取储备、贸易等政策控制市场波动的效果[5]。在应用模型时,要根据现实环境对模型参数进行校准,而在现实中无法找到的参数一般根据设定的稳态和已知参数推算,从而保证模型的稳定性。所以,不同于一般的模拟工具,理性预期模型在描述主体行为时不存在误差项。

在以往的研究中,对生猪养殖者是否理性的直接探讨并不多。在以蛛网理论来解释生猪价格周期性变化的文献中,养殖者以上期生猪价格决定本期生产规模,导致生猪供给总是处于一种“短缺”与“过剩”交替互现的波动之中[21-22]。如果养殖者是理性的,那么他们至少应该依据更多的市场信息,诸如消费量和存栏量,对市场需求作出正确的反应,减少生产决策的偏差。在燕志雄等,郭利京等的研究中就明确把养殖者设定为有限理性[16, 23],其依据是中国大部分生产者养殖规模较小,市场信息获取不畅。但是,当前生猪养殖也在经历重要的结构调整,大规模专业化养殖场正在逐步取代散养农户,信息的传播获取也因为网络、移动终端的发展而更加便捷。另外,大型屠宰企业等中间商也正在扮演私人储备者的角色。

因此,本研究将利用理性预期模型,内化储备政策对生产者、中间商的影响,研究储备与生猪价格波动的关系,并探讨政策干预下生产者、消费者的福利变化和政策成本。

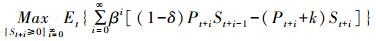

三、模型设定在理性预期库存模型中,私人储备者、生产者都以极大化长期收益为目标来选择各期的最优库存量和产量。公式(1)和公式(2)分别表示私人储备者和生产者的决策方程:

|

(1) |

|

(2) |

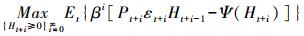

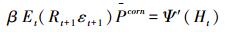

其中,Et表示在时期t可获得的信息下的数学期望,S、H、P分别表示私人储备量、生产者计划产量和生猪价格,β为折现系数,δ为损耗率。k为储存的成本,Ψ(Ht)是生产Ht的成本,εt代表波动过程,外生于生产者决策。正如前文所述,在玉米价格基本稳定的情况下,可将t期的生猪价格Pt表示为玉米价格Pcorn和t期的猪粮比Rt的乘积。通过对公式(1)和公式(2)求一阶导数,获得极大值解,并对Pt进行代换,得到公式(3)和(4)。

|

(3) |

① “⊥”表示两个不等式必须同时满足,同时其中至少一个不等式取等。下文同。

|

(4) |

其中,Et(Rt+1)为t期根据可获得的信息对t+1期猪粮比的预期。公式(3)表明私人储备者遵循套利原则,预期价格必须弥补当期库存可能发生的成本。公式(4)表明生产者按照预期的边际收益等于边际成本的原则决定当期计划产量。为简化起见,将边际成本设定为线性形式,即Ψ′(Ht)=b0+b1Ht,其中,b1>0反映边际成本递增,b0表示边际成本中相对固定的部分。

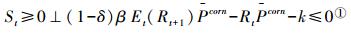

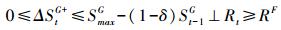

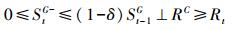

根据我国储备肉干预触发的条件,当猪粮比R低于下限RF时,政府通过收储使猪粮比维持在RF;当猪粮比高于上限RC,政府通过释放储备使猪粮比维持在RC。当猪粮比处于RF和RC之间时,政府不干预市场。考虑到储备规模的限制,储备触发与猪粮比的关系由以下两个公式表示:

|

(5) |

|

(6) |

其中,SG、SmaxG、ΔSG+、ΔSG-分别表示政府储备量、政府最大储备量、政府储备增量、政府储备释放量。储备有限时,猪粮比仍然可能突破上限,而当储备满负时,猪粮比也可能突破下限。

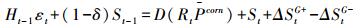

此时,市场出清条件为:

|

(7) |

前后时期私人市场可获得性AtP的状态转移方程为:

|

(8) |

政府储备的均衡状态转移方程为:

|

(9) |

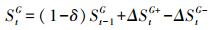

生猪市场时期t的总体福利wt由消费者、生产者、私人储备者和政府四类主体的福利加总:

|

(10) |

消费者剩余由需求函数的定积分来估算,需求函数被设定为D(P)=Pα,且存在最高价格P。当价格达到P,消费者无剩余。消费者需求具有不变的需求价格弹性α,鉴于农产品缺乏弹性的特点,α的取值在-1到0之间。生产者剩余由当期出售的产品价值与当期生产的成本的差值来表示,当期出售的产品量取决于上期的计划产量。私人储备者的剩余表示为出售上期库存产生的利得与本期库存的购置及储存成本之差,政策成本由政府轮转储备的利得(损失)和储存的物理成本表示。

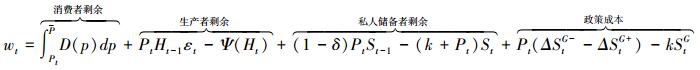

跨时期的总福利Wt可以表示为各期福利的加总,即

|

(11) |

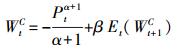

同理,跨时期的消费者福利WtC和政策成本WtG也可以用类似的递归方程表示:

|

(12) |

|

(13) |

① 从边际成本函数推导成本函数时出现的参数b3为常值,当求解两种情境的剩余变化时,b3会被消去,因此,本文不再对b3进行设定。

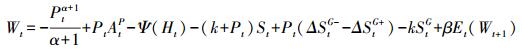

生产者剩余取决于过去的计划产量和当期的计划产量,因此,生产者剩余的变化拆分成第一期的变化和之后时期的变化,跨期的生产者剩余表示为P0H-1ε0+WtP,其中:

|

(14) |

类似的,私人储备者剩余与过去的库存量相关,在公式(3)的设定下,私人储备者在跨期的库存行为中利润为零,所以,私人储备者的福利可简化为初始库存的收益(1-δ)P0S-1。

在(11)—(14)式中,同样使用代换的方式将核心变量转化为猪粮比。综上,融入了政府储备干预的理性预期福利分析模型由定义五个核心控制变量{St, Ht, Rt, ΔStG+, ΔStG-},四个拓展控制变量{Wt, WtC,WtG, WtP}及两个状态变量{AtP, StG}的公式构成,分别对应9个均衡方程(3)—(7),(11)—(14)和两个状态转移方程(8)和(9)。就此,政府的储备干预被内化到生产者和私人储备者的决策中,市场均衡价格是政府干预的结果,各主体的福利也受到政府干预的影响。借助数学逼近的方法,可以直接求解该理性预期库存模型[24]。

需要注意的是,在评估实际福利变化时,必须预设私人市场初始可获得性,包括生产者供给和私人储备者库存,以及政府储备初始量。模型模拟得出的生产者剩余仅是之后时期的变化,所以,估计总生产者福利时要再加上生产者初始可供出售的产品价值。模型模拟得出的政策成本也不包含初始储备量的购置成本。考虑到政府储备的初始购置成本难以获得,为简化分析,此部分成本本文并未考虑。

四、实证结果及分析本文应用由Gouel开发的RECS工具包在MATLAB软件上实现对以上模型的求解过程。根据模拟结果,我们可以对比分析政策执行与否对猪粮比及社会福利产生的影响。

(一) 模型校准理性预期库存模型代表的是稳定的均衡状态,但是响应的数据并不是稳定的。为了校准模型,首先必须预设均衡状态。模型参数设定见表 1。

| 参数 | 经济含义 | 赋值 |

| Pcorn | 玉米价格 | 1/猪粮比 |

| k | 储存成本 | 0.12 |

| δ | 损耗率 | 0 |

| β | 折现系数 | 1/(1+r) |

| r | 利率 | 0.02 |

| α | 猪肉需求价格弹性 | -0.3 |

| θ | 料肉比 | 3 |

| b0 | 边际成本函数的截距项 | 0.43 |

| b1 | 边际成本函数的斜率 | 0.55 |

| SmaxG | 政府最大储备量 | 0.05 |

| RF | 猪粮比下限 | 5 |

| RC | 猪粮比上限 | 9 |

政策的目标是长期供需平衡,价格保持稳定,所以产量和消费量在均衡状态下应相等,本文将产量、消费量和生猪价格均标准化为1。长期价格稳定,意味着私人储备商不存在套利机会,所以,私人库存在稳态下的设定值为0。那么,长期的私人市场可获得量也同产量和消费量相当,也为1。选择猪粮比目标区间的中值7作为稳态。现有资料并未统计冻猪肉的储存成本,根据2010年全国重点企业物流统计调查数据,农副食品加工业仓储成本占12.7% ①,因此设定猪肉储存成本为生猪价格的12%,即k=0.12。根据当前1年期贷款利率水平,按复利计算季度利率水平约为2%,并以此计算折现系数。对猪肉需求价格弹性的设定,本文依据食品与农业政策研究中心弹性数据库中对中国市场的分析,猪肉的自价格弹性为-0.3。边际成本函数的截距项由玉米价格和料肉比之积估算,因为饲料投入对于每头育肥猪来说相对稳定。边际成本函数的斜率根据公式(4)及预设的稳态值和截距项计算。生猪实际产量与预期产量的差距由不可控的风险造成,如疫病、天气等,所以,本文借鉴在随机产出模型中常用的对生产波动εt的设定,考虑到运算的便捷性,假设其遵循正态分布εt~N(1, 0.052)。政府最大储备量和猪粮比上下限来源于政策设定。

①详见:中国物流与采购联合会,中国物流信息中心《2010年农副食品加工业物流成本分析》,《中国物流与采购》, 2011(11):63.

见FAPRI弹性数据库,网址http://www.fapri.iastate.edu/tools/elasticity.aspx.

(二) 长期猪粮比变化对比从2009年预案颁布到2015年预案修订,中央储备库从无到有,地方储备也相继发展。按照中央常备储备和地方储备合计,约相当于最大储备规模的68%。相对的低价也对应市场处于供大于求的状态。因此,本文设定初始私人市场可获得性水平为1.05,并假定全部由生产者供给,政府初始储备为0.034,采用随机模拟的方式模拟200期的猪粮比走势1000次,从而获得渐近分布。模型基于生产者及私人储备者的理性预期,但是生产的波动却是随机的,所以猪粮比不可能稳定于某一值。对模拟结果的具体描述统计见表 2。

| 政策情境 | 均值 | 标准差 | 变异系数 | 最小值 | 最大值 | 在目标比价带内的概率 |

| 无干预 | 7.0531 | 1.0380 | 0.1472 | 5.5433 | 15.1573 | 92.47% |

| 现行政策 | 7.0517 | 1.0298 | 0.1460 | 5.5721 | 15.7647 | 92.72% |

如表 2所示,在理性预期的条件下,即便没有政策干预,猪粮比的均值也和猪粮比目标区间的中值差异很小。也就是说,从长期来看,持续在行业中经营的生猪生产者总能够获得平均的利润水平。储备干预下猪粮比的变异系数略有下降,猪粮比最低值较无干预时上升,这说明政策在一定程度上起到平抑波动的作用。观察值在比价带内的比例较没有干预时略高,没有观察值低于比价下限,仅有7.28%的观察值超过比价上限,这一方面表明政策干预将维持猪粮比在比价区间内,另一方面也暗示政府设置的储备干预触发条件较难达到,所以储备调控对猪粮比变异系数的影响非常有限。另外,猪粮比峰谷之间的差距增大了0.58。

回顾2009年以来的猪粮比周度数据,截至2017年7月12日,共计419个观察值。虽然经历了两个猪价周期,但是,在比价带9:1~5:1之外的观察值占比仅13.41%,超过猪粮比上限的观察值是低于猪粮比下限的观察值的3倍。从近期猪粮比的走势看,猪粮比还将维持在比价带内,那么,随着观察值的增多,在比价带范围的比例还将进一步增加。由此可见,本文对猪粮比变化的渐近模拟与客观现实具有一定的匹配度。

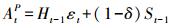

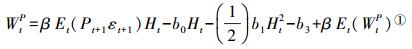

(三) 社会福利的变化情况同上文预设的初始条件相同,表 3列示了社会总体、消费者、生产者及政府政策成本的变化情况。消费者福利有所增进,而生产者福利有所下降,可能的原因是,在模拟条件下政府的放储行为降低了生产者获得超额利润的机会,给消费者带来了实惠。由于政府储备触发的条件较难达到,对消费者和生产者福利的影响较小。社会整体的福利损失基本是由政策成本造成的,体现为政府福利的下降。正如模型中的设定,政策成本包括了轮转成本和储存成本,在较少触发储备投放的条件下,储存成本是主要成本。当然,由于在模拟时设定储存成本为0.12,而大宗粮食产品的储存成本约为2%~6%[2, 3, 5, 25],所以,如果能有效降低储存成本,政策成本将下降。

图 1显示了私人市场初始可获得性水平变化如何影响消费者、生产者的福利及政策成本。如图所示,在初始可获得性水平很低时,市场供给不足,市场价格处于高位,政府储备的投放将增加市场真实供给,导致均衡价格下降,从而有利于增进消费者福利。随着初始可获得性水平的增加,政府释放储备弥补市场不足的调节意义下降,消费者福利的增进水平将下降。根本原因是,市场价格下降对消费者福利改进的影响并不是线性的,同等程度的价格变化在价格较高时对消费者福利的改善作用大于价格较低时的作用。消费者福利水平增进的低值在初始可获得性水平在0.95左右达到,因为此时加总政府储备刚好使市场真实可获得性接近于1。当初始可获得性水平超过1时,市场供应充分,消费者福利的增进作用将保持基本稳定。正如模型中的设定,跨期的生产者剩余由出售初始产品的价值和以后时期的净利润组成。政府干预缓解了私人市场供不应求的情况,使生产者难以获得更高的利润,从而损害了生产者的利益。但是,在初始可获得性水平很低时,也就是生产者当期可供出售的产品量很少时,出售初始产品的价值收益也小。所以,随着初始可获得性水平上升,生产者福利仍然是改善的。但是,这种改善也在初始可获得性水平达到0.95附近结束。在初始可获得性水平超过1时,对生产者的福利影响也趋于稳定,因为更多的供给将被私人储备者消化,从而使市场价格趋于稳定。生产者福利和消费者福利之间存在着此消彼长的关系,皆因为政府储备释放改变了市场均衡价格。当初始可获得性水平非常低时,政府释放储备,既获得了市场价格又极大地削减了储存成本,所以出现储备轮转的利得,表现为政策成本为负。但是,当初始私人可获得性水平提高时,政府不能获得储备轮转收入,同时要承担储存成本,所以政策成本增大。当初始可获得性水平超过1时,储备将积压,政策成本趋于稳定。

|

图 |

因此,政府选择执行储备调控的时机非常重要。在不考虑储备购置的初始成本的情况下,在私人市场供给严重不足时开始调控计划,将有最大的消费者福利改进和最低的政策成本。而在私人市场供应过剩的情况下,政府的储备将是整个社会的负担。

(四) 敏感性分析根据公式(12)—(14),在量化分析中,消费者的需求价格弹性、生产者边际成本函数的斜率和截距项以及储存成本对衡量主体的福利变化具有重要意义。当消费者的需求价格弹性增大时,均衡价格变化对消费者福利的影响小;反之,则影响大。当边际成本函数的斜率和截距项增大时,意味着生产者的收益会下降;反之,生产者的收益会上升。储存成本的变化将影响政府的政策成本,如果储存成本下降,政策成本就会下降。在理性预期模型的分析中,上述参数的变化会对整个系统构成冲击。本节将检验当上述参数发生变化时福利的变化情况和稳定猪粮比的效果。

如表 4所示,正如预期的那样,当消费者需求价格弹性增大时,消费者福利的变化从0.011降至0.008,此时,生产者福利有所改善,政策成本显著上升。市场在消费者弹性增大的情况下本身存在更多的波动性,需要政府更频繁地干预市场,政府干预市场的效果也会随消费者弹性增大而增强,表现为猪粮比的变异系数下降。类似地,当消费者弹性下降时,政府干预市场的效果减弱,猪粮比变异系数增加0.0523。

| 项目 | 基准 | 消费者需求价格弹性 | 边际成本斜率 | 边际成本的截距项 | 储存成本 | |||||||

| -0.4 | -0.2 | 0.50 | 0.60 | 0.36 | 0.50 | 0.06 | ||||||

| 福利变化 | ||||||||||||

| 消费者福利 | 0.011 | 0.008 | 0.016 | 0.007 | 0.014 | 0.003 | 0.006 | 0.010 | ||||

| 生产者福利 | -0.010 | -0.007 | -0.014 | -0.006 | -0.014 | -0.002 | -0.006 | -0.009 | ||||

| 政府福利 | -0.045 | -0.072 | -0.020 | -0.083 | -0.012 | -0.032 | -0.002 | -0.024 | ||||

| 渐近统计 | ||||||||||||

| 平均猪粮比 | 7.052 | 7.040 | 7.075 | 6.716 | 7.336 | 6.625 | 7.476 | 7.047 | ||||

| 猪粮比变异系数 | 0.146 | 0.117 | 0.198 | 0.148 | 0.145 | 0.148 | 0.146 | 0.123 | ||||

边际成本函数中斜率和截距项参数的变化对生产者福利的影响也基本与预期一致,边际成本的下降使生产者福利有所改善,边际成本上升使生产者福利进一步恶化。边际成本下降时,生产者要求的市场价格下降,在平均猪粮比下降中得以体现。也正是因为平均猪粮比下降,超过猪粮比上限的节点会减少,政府不能释放储备降低储存成本,导致政策成本上升。当边际成本上升时,平均猪粮比上升,政策成本下降。该结果也再次证明,储存成本的高低将决定政策成本的大小。正如表 4最后一列所示,当储存成本下降时,政策成本显著下降,或者说政府的福利损失减小了。

与预期有偏差的是,当截距项增大至0.50时,生产者福利仍然有所改善,可能的原因是截距项的设定导致模型预设的稳态值与求解值偏差过大,从而使最终的估计结果出现偏差。

五、结论及启示本文依据中国生猪供给及猪肉消费市场的特征和储备调控政策对理性预期库存模型的设定及各项参数进行校准,模拟了政策干预对猪粮比、生产者和消费者福利以及政策成本的影响。主要的结论是:第一,储备调控使猪粮比基本在预设区间内波动,具有平抑波动的效果,但是,增大了猪粮比峰谷值之间的差距。第二,实施储备调控能够增进消费者的福利,但是有损生产者的福利,政策成本主要取决于储存成本。第三,干预执行的时机选择非常重要,在生产者供应量显著低于长期均衡产量时开始干预市场,将有最大的消费者福利改进和最低的政策成本。第四,消费者需求弹性的变化将影响政府干预市场的效果,在当前需求弹性下降的背景下,政府干预市场的效果其实很有限。

基于本文的研究结论,启示如下:第一,储备政策从长期来看能够实现既定的猪粮比调控目标,但也不排除在某些时间出现猪粮比超过比价带的极端状况,所以,政府及社会各界应该理性看待价格的涨跌,更多地挖掘价格背后真实的供需矛盾,进一步完善政府实施调控的指征体系。第二,从政府储备政策的变化中也可以看出,为更大程度发挥市场机制的作用,政府已提高了储备吞吐措施启动的门槛。那么,从降低政策成本的角度,可以适当降低储备规模,发挥进出口调剂市场余缺的作用。第三,商业库存不仅仅是生产与消费之间的中转,虽然其以套利为最终目标,但也在影响市场的供需关系,使价格波动在时期间传递。所以,应该重视以屠宰企业为代表的中间环节在生猪及猪肉市场价格形成中的作用,引导商业库存与国家储备相互配合,实现市场稳定。第四,基于理性预期实现的先决条件,政府应该在市场信息披露方面有更多作为,完善生猪及猪肉市场的监测预警体系,同时,要充分认识到储备干预对市场主体的影响,择机发布储备干预的信息。

| [1] | Coase R H, Fowler R F. Bacon Production and the Pig Cycle in Great Britain[J]. Economica, 1935(2): 142–167. |

| [2] | Jha S, Srinivasan P V. Grain Price Stabilization in India:Evaluation of Policy Alternatives[J]. Agricultural Economics, 1999(1): 93–108. |

| [3] | Brennan D. Price Dynamics in the Bangladesh Rice Market:Implications for Public Intervention[J]. Agricultural Economics, 2003(1): 15–25. |

| [4] | Larson D F, Lampietti J, Gouel C, Cafiero C, Roberts J. Food Security and Storage in the Middle East and North Africa[J]. Social Science Electronic Publishing, 2012(1): 48–73. |

| [5] | Gouel C, Gautam M, Martin W J. Managing Food Price Volatility in a Large Open Country:The Case of Wheat in India[J]. Oxford Economic Papers, 2016(3): 811–835. |

| [6] | 全世文, 曾寅初, 毛学峰. 国家储备政策与非对称价格传导——基于对中国生猪价格调控政策的分析[J]. 南开经济研究, 2016(4): 136–52. |

| [7] | 辛国昌. 畜产品价格调控机制研究——以生猪生产为例[D]. 呼和浩特: 内蒙古农业大学, 2013. |

| [8] | von Braun J, Torero M. Implementing Physical and Virtual Food Reserves to Protect the Poor and Prevent Market Failure[R]. Washington, D C:International Food Policy Research Institute, 2009, Policy Brief No. 10. |

| [9] | Wright B D. International Grain Reserves and Other Instruments to Address Volatility in Grain Markets[J]. World Bank Research Observer, 2012(2): 222–260. |

| [10] | Jayne T S, Myers R J, Nyoro J. The Effects of NCPB Marketing Policies on Maize Market Prices in Kenya[J]. Agricultural Economics, 2008(3): 313–325. |

| [11] | Mason N M, Myers R J. The Effects of the Food Reserve Agency on Maize Market Prices in Zambia[J]. Agricultural Economics, 2013(2): 203–216. |

| [12] | Shively G E, Martinez E, Masters W A. Testing the Link between Public Intervention and Food Price Variability:Evidence from Rice Markets in the Philippines[J]. Pacific Economic Review, 2002(3): 545–554. |

| [13] | 李圣军, 孔祥智. 政府储备调控对猪肉价格的影响研究[J]. 中国物价, 2013(8): 70–73. |

| [14] | 张亚伟, 朱增勇. 国家猪肉价格调控政策作用和效果分析[J]. 中国牧业通讯, 2011(2): 34–36. |

| [15] | 周清杰, 李明义. 猪肉市场的交错性失衡与国家储备肉制度[J]. 北京工商大学学报(社会科学版), 2009(3): 12–17. |

| [16] | 燕志雄, 费方域, 苏春江. 生猪周期、政策多样性与政府干预[J]. 农业经济问题, 2014(8): 16–24. |

| [17] | Wright B D, Williams J C. The Economic Role of Commodity Storage[J]. The Economic Journal, 1982(367): 596–614. |

| [18] | Williams J C, Wright B D. Storage and Commodity Markets[M]. New York: Cambridge University Press, 1991. |

| [19] | Gouel C. Rules versus Discretion in Food Storage Policies[J]. American Journal of Agricultural Economics, 2013(4): 1029–44. |

| [20] | Cafiero C, Eugenio S A B H, Juan R A B H, et al. The Empirical Relevance of the Competitive Storage Model[J]. Journal of Econometrics, 2011(1): 44–54. |

| [21] | 吕杰, 綦颖. 生猪市场价格周期性波动的经济学分析[J]. 农业经济问题, 2017(7): 89–92. |

| [22] | 孙秀玲. 中国生猪价格波动机理研究[D]. 北京: 中国农业大学, 2015. |

| [23] | 郭利京, 刘俊杰, 赵瑾. 生猪价格预期对仔猪价格形成的动态影响分析——基于行为经济学的视角[J]. 农村经济, 2015(3): 46–49. |

| [24] | Gouel C. RECS:Matlab Solver for Rational Expectations Models With Complementarity Equations[CP].(2012-01-08). Availableat/https://github.com/christophe-gouel/RECS. |

| [25] | Brennan D. Peak Load Problems in the Australian Grain Distribution Industry:an Economic Analysis[D]. Perth University of Western Australia, 1994. |

2017, Vol. 17

2017, Vol. 17