节水灌溉技术可以有效节约灌溉用水量、提高水资源利用率,在缓解水资源短缺、降低干旱风险损失、减少农村贫困和促进农业变革等方面具有重大作用[1]。在旱作农区发展节水灌溉技术,对缓解区域水资源危机,保障我国粮食安全和生态安全,推进现代农业发展和节约型社会建设具有重要战略意义。第十三个五年规划纲要中提出要推广节水灌溉技术,推进工程节水,加快实施区域规模化高效节水灌溉工程,农田灌溉水有效利用系数提高到0.55以上。水利部印发的《2016年农村水利工作要点》中提出要全面推进区域规模化高效节水灌溉行动,优先支持严重缺水、生态脆弱地区,全年新增高效节水灌溉面积2000万亩以上。近年来,政府在推广节水灌溉技术方面做出了很多努力,节水农业也得到一定发展。然而实地调研发现,节水灌溉技术并未得到农户的广泛认可,仍然存在采用程度偏低,采用率不高等问题,使得节水灌溉技术的社会经济效益不能充分发挥。因此,分析农户节水灌溉技术采用的影响因素,探讨如何提升节水灌溉技术采用率,并提出切实可行的推广建议,对推广节水灌溉技术具有重要意义。

学者针对农业技术采用问题开展了大量研究,多数研究将影响技术采用的因素归纳为个体和家庭因素、社会经济因素、环境因素及农户风险态度等[2-6]。随着社会资本理论兴起,一些学者将社会资本理论引入技术采用分析中,试图解释技术采用与扩散。社会网络作为一种特殊形式的社会资本,能够为农户提供物质资本、信息资源和情感支持,其强大的解释力使之成为农户技术采用行为的重要解释变量[7-8]。农业技术从产生到被接受要经历一个由众多主体参与,在时间和空间上变异的复杂过程,这一过程会受到社会关系的深刻影响。农户间的交流、学习,以及资金、信息, 甚至情感的支持,主要依靠社会网络进行[9]。社会网络具有高密集度和较短传播路径,能够提高技术扩散速率,在技术采用过程中起到关键作用[10-12]。在以往研究中,学者关注更多的是社会网络在风险分担、促进劳动力流动和就业、扩大民间借贷渠道、农民创业以及村庄治理状况等方面的影响作用[13-16]。目前来看,社会网络在农业技术采用中的作用逐渐得到学者的重视,但有关节水灌溉技术采用方面的研究还相对薄弱,尤其是社会网络对农户节水灌溉技术采用的影响机制研究尚属空白,使得现有关于社会网络与技术采用的相关研究缺乏坚实的理论基础,并最终带来政策设计偏差及推广效率较低等问题。

鉴于此,本文利用2014年甘肃省民勤县调研数据,首先实证分析了社会网络对农户技术采用行为的影响作用,其次探讨社会网络对农户农业技术信息获取的影响,最后验证了社会网络是否可以通过信息获取这一影响机制作用于农户技术采用行为。

二、文献综述与理论分析社会网络理论视角下的农村社会是由农户以及农户间的关系网络所组成的,农业技术采用与扩散正是在这种特殊的网络关系中进行的。目前,有关社会网络影响农户农业生产经营活动的机制主要可以概括为两种:一种是信任与人情机制,如Grootaert研究认为通过以亲友为主体的社会网络可以低成本地共享资源,从而提高农业经营绩效[17];Mogues的研究将社会网络视为一种无形资产或担保品,从而为人提供更多的机会[18];马光荣等认为由于社会网络能够提高农民的民间借贷金额,从而会促进农民创业和增加自营工商业收入[19];郭云南的研究同样表明以宗族为基础的社会网络可以为农民创业提供资金支持[20]。另外一种是信息共享机制,如Ramirez对农户节水灌溉技术采用行为分析时发现农户主要通过亲戚朋友关系网络传播技术信息,以提高技术采用率[21];Genius认为基于社会网络的信息渠道在农户技术采用中起到了关键作用[9]。农户通过社会互动交流和学习,可以获取有效信息,增进自己的知识积累,提高技术利用效率[11]。旷浩源研究发现通过社会网络可以传播技术、信息等隐性知识,从而提高技术扩散速度和增加潜在采用者[22]。实地调研发现,节水灌溉技术的采用成本较高,农户很难单独投资建设,但实际推广中政府对节水灌溉工程的大部分成本(甚至全部,如免费提供节水设备等)进行补贴。因此,本文假定农户节水灌溉技术采用中不受物质资本的约束,并认为社会网络对农户技术采用的影响主要是通过信息共享机制,以此为切入点,探究其对农户节水灌溉技术采用的影响。

国外一些学者从信息获取的视角分析了社会网络对技术采用的影响效应,并认为信息获取水平会影响农户资源配置能力,进而影响技术采用行为[23]。原因在于,农户掌握的技术信息多数情况下是不完全的,且对自身生产状况不能进行准确的评估,致使其在相同资源禀赋条件下可能出现不同技术采用行为。同时,新技术具有的某些特性可能会对投入要素极为敏感,农户技术知识上的差异也会造成相同技术的不同采用效果。具体来看,信息获取对农户技术采用的影响作用主要归纳为两方面:一方面表现在信息积累可以提高农户的技术采用技能。Linder和Pardey认为个人经验和实践在技术采用过程中起到了十分重要的作用[24],Abadi强调了经验和信息能够提升农户技术采用能力[25]。Marra将个人经验和技术采用实验视为农户技术采用过程中的信息积累,并纳入技术采用的收益分析中,认为与技术采用前相比,农户采用新技术获得的额外收益等于采用新技术获得的额外利润与信息积累所带来技能提升的价值之和[26];另一方面表现在信息积累可以减少技术不确定性,优化农户技术采用决策。新技术采用前农户对技术未来收益具有主观认知,但由于种植规模的不确定,农户不能准确把握技术带来的平均收益,农户的不完全信息可能会导致错误决策,影响生产收益,进而会影响农户生产水平。通过技术信息获取和积累,农户可以修正对技术收益期望,提高资源配置能力,调整技术采用行为,作出最优的采用决策。

基于上述分析,本文假设社会网络对农户节水灌溉技术采用具有正向影响,并通过影响农户信息获取水平来促进节水灌溉技术采用。为了验证这一影响过程,本文首先利用Heckman模型实证分析社会网络对农户节水灌溉技术采用的影响,以测算社会网络在技术采用中的影响效应;第二,运用回归模型分析社会网络对农户信息获取的影响,考察社会网络是否有助于农户获取更多的信息;最后,再次运用Heckman模型分析技术信息获取对农户节水灌溉技术采用行为的影响,并验证社会网络是否可以通过信息获取作用于农户技术采用行为。

三、数据来源、变量选取与统计描述 (一) 数据来源研究数据来自“西北地区农户现代灌溉技术采用研究:社会网络、学习效应与采用效率”课题组2014年对甘肃省民勤县农户的入户调查。民勤县地处河西走廊东北部,石羊河下游,属典型的大陆性寒温带干旱气候,多年平均降水量仅为115mm,而蒸发量则高达2640mm。民勤县是典型的灌溉农业区,灌溉用水几乎完全依赖河水和地下水。由于石羊水资源时空分布不均,且调蓄工程设施不完善,使得发展高效节水农业已成为缓解民勤县水资源供需矛盾的必然选择。实地调查采用随机抽样的方法,对大滩乡、双茨科乡、红沙梁乡、大坝乡以及三雷镇5个乡镇农户节水灌溉技术采用情况进行了全面系统的调查,内容包括个人及家庭信息、农业生产和灌溉技术采用、政府节水灌溉技术推广与农户社会网络等方面。调研共发放500份问卷,获得有效问卷484份,有效率为96.8%。为了得到更精确的实证结果,本研究使用受访者是户主的356个农户数据。

(二) 变量选取与统计描述1.节水灌溉技术采用。为衡量农户节水灌溉技术采用程度,以采用节水灌溉面积占种植面积的比例表征农户节水灌溉技术采用强度,以是否采用节水灌溉技术表征农户的节水灌溉技术选择。

2.社会网络。社会网络的测度一直以来都是经济学和社会学研究中的难题,不同学者研究中使用的测度指标差异较大。如边燕杰以在外餐饮的频率作为衡量社会资本的变量[27],王晶用春节来访的亲朋数目来测量社会网络资源的多少。实地调研发现,受访农户家庭社会网络主要是以亲缘和地缘为基础的亲友网络[28],结合数据可获性,本文使用农户家庭经常来往的亲朋数量作为社会网络的替代变量。此外,考虑到受传统文化影响,农户间联系往来的重要手段之一是在重要传统节日以及婚丧嫁娶时互赠礼品,农户家庭为了拥有更多社会资本会主动地去投资、构建社会网络关系,家庭礼金支出可能更能反映其社会网络的广泛性,因此在实证研究中也使用家庭礼金支出作为社会网络的代理变量。

3.信息获取。为了检验社会网络影响农户技术采用中的信息获取机制,本文选取了“获取农业技术信息主要方式的数目”和“手机联系人数量”来衡量农户信息获取情况。以获取农业技术信息主要方式的数目来表征农户获取信息的途径,并默认信息来源方式越多,农户获取的技术信息也越多。此外,在我国这样的人情社会,打电话是亲友之间的交流沟通、分享信息的重要途径之一,手机联系人数量越多,农户交流互动、互通消息的机会也就越多,其获取有价值的技术信息也就越多。

4.控制变量。参考已有文献,本文控制了其他可能影响节水灌溉技术采用的变量,包括户主和家庭特征变量:性别、年龄、文化程度、职务、家庭农业劳动力、农业劳动力占比、家庭农业收入占比、种植面积、耕地破碎化水平、种植作物复杂化程度等[29-31]。以往研究中,成本收益是影响农户新技术采用的重要影响因素[32]。然而民勤县作为国家高效节水灌溉示范县,节水灌溉设备主要由政府出资购置、安装,仅少数农户家庭会分担少量设备成本(如三年后需要更换滴管或阀门开关等),调研区域内农户成本收益变化方面异质性较小,因此本文没有予以考虑。此外,考虑农户节水灌溉技术选择的影响因素时,加入了农户对灌溉用水的价格感知,并额外选取了政府推广作为识别变量。

表 1给出了变量的统计性描述。

| 变量 | 变量定义 | 全样本 | 技术采用户 | |||

| 均值 | 标准差 | 均值 | 标准差 | |||

| 采用节水灌溉技术 | 1=是,0=否 | 0.806 | 0.396 | 1.000 | 0.000 | |

| 节水灌溉技术采用强度 | 节水灌溉技术采用面积占总面积比例 | 0.472 | 0.361 | 0.586 | 0.309 | |

| 礼金支出 | 家庭年礼金支出(元) | 3145.646 | 2152.870 | 3279.617 | 2231.907 | |

| 亲朋数量 | 家庭经常来往的亲朋数(人) | 59.699 | 39.845 | 62.683 | 41.424 | |

| 信息渠道 | 节水灌溉技术信息主要来源数目(个) | 1.413 | 0.638 | 1.474 | 0.668 | |

| 手机联系人 | 手机里的联系人数(人) | 72.930 | 56.516 | 77.314 | 59.632 | |

| 户主性别 | 1=男,0=女 | 0.725 | 0.447 | 0.739 | 0.440 | |

| 年龄 | 户主的实际年龄(岁) | 51.683 | 8.633 | 51.631 | 8.545 | |

| 文化程度 | 户主实际的受教育程度:1=不识字或识字很少,2=小学,3=初中,4=高中(含中专),5=大专及以上 | 2.671 | 0.999 | 2.767 | 1.009 | |

| 村干部 | 家中有无村干部:1=是,0=否 | 0.177 | 0.382 | 0.199 | 0.400 | |

| 农业劳动力 | 家庭农业劳动力数量(人) | 2.107 | 0.541 | 2.098 | 0.540 | |

| 农业劳动力占比 | 家庭农业劳动力占总劳动力的比例 | 0.835 | 0.244 | 0.832 | 0.245 | |

| 农业收入占比 | 家庭农业收入占总收入的比例 | 0.784 | 0.272 | 0.798 | 0.266 | |

| 种植面积 | 家庭实际种植面积(亩) | 19.765 | 15.696 | 21.326 | 16.834 | |

| 耕地破碎化 | 家庭耕地面积与块数的比值(亩/块) | 4.724 | 7.926 | 5.512 | 8.642 | |

| 种植结构 | 种植面积与作物种类的比值(亩/种) | 10.661 | 12.971 | 11.980 | 14.076 | |

| 水价感知 | 1=很便宜,2=便宜,3=一般,4=贵,5=很贵 | 4.528 | 0.664 | 4.554 | 0.656 | |

| 政府推广 | 是否受过政府技术推广:是=1,否=0 | 0.663 | 0.473 | 0.700 | 0.459 | |

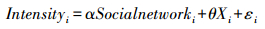

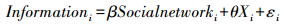

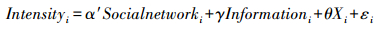

社会网络可能直接影响农户节水灌溉技术采用,也可能通过信息获取间接影响农户节水灌溉技术采用。借鉴温忠麟研究的中介效应检验方法[33],本文首先设定方程(1) 检验社会网络对农户节水灌溉技术采用的直接影响作用,其次运用方程(2) 和方程(3) 检验社会网络是否可以通过影响农户信息获取促进节水灌溉技术采用。其中,方程(1)、(2)、(3) 表示三个主要变量之间的作用关系,Intensityi代表农户节水灌溉技术采用强度,Socialnetworki为主要解释变量,包括农户家庭礼金支出与农户亲朋数量,Informationi是农户获取农业技术信息主要方式的数目或农户的手机联系人数量,用以表征农户的技术信息获取情况;Xi为选取的控制变量,α、α′、β、γ为回归系数,εi是扰动项。

|

(1) |

|

(2) |

|

(3) |

运用方程(1) 考察社会网络对农户节水灌溉技术采用的影响作用。样本中包括采用节水灌溉技术和未采用节水灌溉技术两种类型的农户,假设两种类型农户都是理性经济人,他们会根据市场信息对生产作出相应的调整,从而实现利润最大化。因此农户节水灌溉技术的采用行为和采用强度是在其经济利润最大化的前提下,根据自身因素、家庭特征与认知水平进行的决策。由于无法观察到未采用节水灌溉技术农户的采用强度,如果将其排除在外,只选择采用户作为样本,可能会导致样本选择偏差问题。这是因为采用节水灌溉技术并非随机事件,还受到许多因素影响,如果只对采用节水灌溉技术的农户样本进行分析,则是使用了自我选择样本而非随机样本,从而导致了非随机数据筛选引起的有偏估计。

为了纠正模型中可能存在的样本选择性偏差,本文采用Heckman两步法进行估计。在Heckman两步法中,第二步回归方程的被解释变量是农户采用节水灌溉技术强度,解释变量与OLS回归一致,第一步选择方程中,除了第二步中使用的影响农户技术采用强度的变量外,至少还要包括一个满足排他性条件的识别变量,即这个变量影响农户的节水灌溉技术选择,却不直接影响农户技术采用强度。参考已有相关研究,本文选取政府推广作为选择方程的识别变量。为了方便比较,本文提供了全样本和技术采用样本的OLS回归估计结果。

表 2呈现了估计结果。前两列为全样本的OLS估计结果,社会网络的两个代理变量系数估计值均为正且在1%水平上显著,表明广泛的社会网络有助于提高农户节水灌溉技术采用强度。第(3)、(4) 列为技术采用户样本的OLS回归结果,社会网络变量的系数估计值与全样本估计一致,仅存在数值大小的差异,但其他变量的显著性水平发生改变,这可能是样本存在的选择偏差导致的。第(5) 至(8) 列为使用Heckman两步法纠正选择性偏差后的估计结果。可以看出,在第二步的回归中,礼金支出和亲朋数量的系数为正且分别在1%和5%水平上显著,说明社会网络对农户节水灌溉技术采用强度存在显著的正向影响作用,进一步验证了结论的稳健性;控制变量中,耕地破碎化水平和种植作物的复杂化程度的估计系数为正且均在1%水平上显著,表明农户平均每块耕地面积越大,种植作物种类越少,其采用节水灌溉技术的强度越大;在(7)、(8) 列的估计结果中,文化程度对农户节水灌溉技术采用强度也存在正向影响,只在10%水平上显著,但在(5)、(6) 列的估计结果中并不显著。在选择方程中,农户的文化程度、耕地破碎化程度、种植作物复杂程度与农户的水价感知均对农户是否采用节水灌溉技术有显著的影响作用,家中有无村干部的影响作用仅在(6) 式中显著,并不存在稳健性;识别变量中,变量政府推广的估计系数均在1%水平上显著,进一步说明政府对农户的技术推广活动有助于农户选择节水灌溉技术。

| 变量 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |

| OLS | OLS | OLS | OLS | Heckman | 选择方程 | Heckman | 选择方程 | |

| 礼金支出 | 0.000*** | 0.000*** | 0.000*** | 0.000* | ||||

| 亲朋数量 | 0.001*** | 0.001** | 0.001** | 0.005** | ||||

| 户主性别 | 0.013 | 0.002 | 0.030 | 0.022 | 0.037 | -0.084 | 0.030 | -0.098 |

| 年龄 | 0.005** | 0.005** | 0.004* | 0.003* | 0.003 | 0.017 | 0.003 | 0.016 |

| 文化程度 | 0.063*** | 0.067*** | 0.038** | 0.041** | 0.026 | 0.248** | 0.030* | 0.231** |

| 村干部 | 0.038 | 0.038 | 0.005 | 0.006 | -0.009 | 0.500* | -0.006 | 0.419 |

| 农业劳动力 | -0.008 | 0.008 | 0.019 | 0.036 | 0.029 | -0.155 | 0.044 | -0.089 |

| 劳动力占比 | -0.013 | -0.023 | 0.037 | 0.020 | 0.054 | -0.371 | 0.035 | -0.366 |

| 收入占比 | 0.059 | 0.063 | -0.011 | -0.001 | -0.034 | 0.459 | -0.021 | 0.422 |

| 种植面积 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.002 | -0.029 | -0.002 | -0.024 |

| 耕地破碎化 | 0.013*** | 0.013*** | 0.012*** | 0.012*** | 0.012*** | 0.353*** | 0.012*** | 0.343** |

| 种植结构 | 0.009*** | 0.009*** | 0.007*** | 0.007*** | 0.006*** | 0.004 | 0.007*** | 0.005 |

| 水价 | 0.059** | 0.066*** | 0.047** | 0.046** | 0.037 | 0.260** | 0.036 | 0.287** |

| 政府推广 | 0.507*** | 0.388** | ||||||

| 注:***、**、*分别代表在1%、5%和10%的水平下显著。以下各表同。 | ||||||||

运用方程(2) 考察社会网络对农户信息获取的影响作用。当被解释变量是技术信息获取主要方式数目时,取值为1~4的非负整数,本文使用Poisson回归进行估计;当被解释变量为手机联系人数时,本文选择普通OLS回归进行估计,详细结果见表 3。前两列为社会网络影响农业技术信息获取主要渠道数目的估计结果,两个社会网络变量的系数均在1%水平上正向显著,说明农户的社会网络越广泛,其信息来源方式越多。后两列为社会网络对农户手机联系人数量的影响,礼金支出对手机联系人数量的估计系数在5%水平上正向显著,而亲朋数量对手机联系人数量在1%水平上正向显著,这也说明农户社会网络越广泛,其联系人的数量多,因此农户可能获取的技术信息也越多。

| 变量 | 信息渠道 | 信息渠道 | 手机联系人 | 手机联系人 |

| 礼金支出 | 0.000*** | 0.003** | ||

| 亲朋数量 | 0.002** | 0.198*** | ||

| 性别 | 0.209* | 0.188* | 17.847*** | 16.105*** |

| 年龄 | 0.000 | -0.001 | -2.129*** | -2.125*** |

| 文化程度 | 0.029 | 0.036 | 1.957 | 2.266 |

| 村干部 | 0.214* | 0.214* | -0.989 | -1.536 |

| 农业劳动力 | 0.003 | 0.041 | -9.431* | -7.331 |

| 劳动力占比 | -0.103 | -0.135 | 5.347 | 3.931 |

| 收入占比 | -0.191 | -0.171 | 7.840 | 8.650*** |

| 种植面积 | 0.003 | 0.003 | 0.699*** | 0.664 |

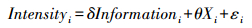

此外,为验证信息获取能提高农户节水灌溉技术采用的可能性,本文设定如下方程进行检验:

|

(4) |

上式中变量定义均与表 2中一致,模型估计结果如表 4所示。由于篇幅原因,本文仅对主要解释变量的结果进行分析。其中,(1) 至(4) 列分别是使用全样本和节水灌溉技术采用户子样本的OLS估计结果,可以看出,信息渠道与手机联系人数量对农户节水灌溉技术采用强度均有显著正向影响作用,但显著性水平存在一定差异,说明农户的信息获取有助于提高节水灌溉采用强度,同时模型存在估计偏误。使用Heckman两步法纠正了样本选择性偏差后,主要显著变量的估计结果仍然正向显著,即获取的信息越多,农户节水灌溉技术采用强度越高。以上结果表明,信息获取可能是社会网络影响节水灌溉技术采用强度的一个重要途径。

| 变量 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |

| OLS | OLS | OLS | OLS | Heckman | 选择方程 | Heckman | 选择方程 | |

| 信息渠道 | 0.102*** | 0.058** | 0.044* | 0.599*** | ||||

| 手机联系 | 0.001*** | 0.001*** | 0.001** | 0.004** | ||||

| 性别 | -0.014 | -0.009 | 0.015 | 0.013 | 0.024 | -0.209 | 0.022 | -0.122 |

| 年龄 | 0.004** | 0.007*** | 0.003** | 0.005** | 0.002 | 0.016 | 0.004* | 0.020 |

| 文化程度 | 0.064*** | 0.069*** | 0.039 | 0.043*** | 0.030* | 0.241** | 0.031* | 0.224** |

| 村干部 | 0.010 | 0.047 | -0.009 | 0.013 | -0.015 | 0.355 | 0.000 | 0.448* |

| 农业劳动力 | 0.003 | 0.018 | 0.031 | 0.043 | 0.038 | -0.115 | 0.051* | -0.029 |

| 劳动力占比 | -0.009 | -0.039 | 0.035 | 0.010 | 0.047 | -0.315 | 0.028 | -0.468 |

| 收入占比 | 0.084 | 0.056 | 0.006 | -0.007 | -0.014 | 0.587 | -0.027 | 0.416 |

| 种植面积 | -0.001 | -0.003 | -0.001 | -0.003 | -0.002 | -0.025 | -0.003 | -0.032 |

| 耕地破碎化 | 0.014*** | 0.014*** | 0.013*** | 0.013*** | 0.012*** | 0.302*** | 0.013*** | 0.304*** |

| 种植结构 | 0.009*** | 0.010*** | 0.007*** | 0.008*** | 0.007*** | 0.018 | 0.007*** | 0.015 |

| 水价 | 0.073*** | 0.053** | 0.050** | 0.039* | 0.040* | 0.336** | 0.030 | 0.230* |

| 政府推广 | 0.349** | 0.496*** |

为进一步检验农户通过社会网络获取技术信息对节水灌溉技术的促进作用,即要检验信息获取的中介效应,本文运用方程(3) 进行检验。模型估计结果如表 5所示。由于只是为了检验信息获取在社会网络促进节水灌溉技术采用中的中介效应,表 5仅报告了社会网络、信息获取对农户节水技术采用强度的影响作用。由表 5可知,社会网络和信息获取各变量的系数均为正向显著,说明前文结论成立,即社会网络对农户技术采用具有促进作用,且可以通过影响农户信息获取来间接影响农户节水灌溉技术采用。需要说明的是,中介效应的检验通常采用两种方法,一种是本文采取的逐步法,另一种是Bootstrap法直接检验系数乘积。逐步检验法在众多中介效应检验方法中最为流行,且较为简单,易于理解,应用范围较广。因此,本文采用逐步法验证了信息获取在社会网络对农户节水灌溉技术采用影响作用中具有中介效应,前文假设得到证实。

| 技术采用强度 | 技术采用强度 | 技术采用强度 | 技术采用强度 | |

| 礼金支出 | 0.000*** | 0.000*** | ||

| 亲朋数量 | 0.001** | 0.001*** | ||

| 信息渠道 | 0.084*** | 0.086*** | ||

| 手机联系人 | 0.001*** | 0.001*** |

利用2014年甘肃民勤县的农户调查数据,本文运用Heckman样本选择模型实证考察了社会网络对农户节水灌溉技术采用的影响作用,并验证了社会网络通过影响农户信息获取对节水灌溉技术采用产生作用的机制。主要结论如下:第一,社会网络对农户节水灌溉技术选择和采用强度存在显著的正向影响作用。农户的社会网络越广,其更倾向于选择节水灌溉技术,采用强度也越高;第二,社会网络具有信息共享功能,对农户信息获取存在促进作用,能够拓宽农户信息获取渠道,帮助农户获取大量信息;第三,农户信息获取对促进节水灌溉技术采用选择和采用强度均有积极影响,社会网络对节水灌溉技术采用的影响机理在于它拓宽了信息获取渠道,间接促进了技术采用。第四,文化水平、耕地破碎化程度、家庭种植结构、水价感知和政府技术推广对农户节水灌溉技术选择有显著影响作用,耕地破碎化程度、种植结构对节水灌溉技术采用强度有显著影响作用。

上述结论的政策含义是:第一,社会网络作为一种重要的非正式组织对农户节水灌溉技术采用具有不可忽视的作用,拓宽农户社会网络可以促进节水灌溉技术采用和提高采用强度。一方面,充分利用人际传播作用,加快培养村干部、大学生村官、水利员、信息员等农村技术服务型人才,发挥种植大户、农机大户等生产经营性人才的带头作用,提高节水灌溉技术的采用率。另一方面,可以大力扶持专业协会和农业专业合作社等农村中介组织,发挥其在节水灌溉技术传播与推广中的作用。第二,信息获取在农户节水灌溉技术采用中有重要影响作用,农户接触有效的信息和丰富的知识后可以改变技术认知,修正技术采用行为,进而促进技术采用。因此,根据农村和农户实际情况,农业科研部门要增加农业技术信息供给,完善政府节水灌溉技术传播机制,灵活运用各种途径传播和推广节水灌溉技术。第三,可以通过人力资本培训、平整土地、规模化经营、水价改革和加强政府技术推广等措施促进农户对节水灌溉技术采用。

| [1] | Koundouri P, Nauges C, Tzouvelekas V. Technology Adoption under Production Uncertainty: Theory and Application to Irrigation Technology[J]. American Journal of Agricultural Economics, 2006, 88(3). |

| [2] | Dridi C, Khanna M. Irrigation Technology Adoption and Gains from Water Trading under Asymmetric Information[J]. American Journal of Agricultural Economics, 2005, 87(2). |

| [3] | Koundouri P, Nauges C, Tzouvelekas V. Technology Adoption under Production Uncertainty: Theory and Application to Irrigation Technology[J]. American Journal of Agricultural Economics, 2006, 88(3). |

| [4] | Yamamura E. Experience of Technological and Natural Disasters and Their Impact on the Perceived Risk of Nuclear Accidents after the Fukushima Nuclear Disaster in Japan 2011: A cross-country analysis[J]. The Journal of Socio-Economics, 2012, 41(4). |

| [5] | 曹建民, 胡瑞法, 黄季焜. 技术推广与农民对新技术的修正采用:农民参与技术培训和采用新技术的意愿及其影响因素分析[J]. 中国软科学, 2005(6). |

| [6] | 方松海, 孔祥智. 农户禀赋对保护地生产技术采纳的影响分析——以陕西、四川和宁夏为例[J]. 农业技术经济, 2005(3). |

| [7] | 付少平. 农民采用农业技术制约于哪些因素[J]. 经济论坛, 2004(1). |

| [8] | 曾明彬, 周超文. 社会网络理论在技术传播研究中的应用[J]. 甘肃行政学院学报, 2010(6). |

| [9] | Genius M, Koundouri P, Nauges C, Tzouvelekas V. Information Transmission in Irrigation Technology Adoption and Diffusion: Social Learning, Extension Services and Spatial Effects[R]. Working Papers, University of Crete, Department of Economics, 2012. |

| [10] | Udry C, Conley T. Social Learning Through Networks: The Adoption of New Agricultural Technologies in Ghana[J]. American Journal of Agricultural Economics, 2001, 83(3). |

| [11] | Bandiera O, Rasul I. Social Networks and Technology Adoption in Northern Mozambique[J]. The Economic Journal, 2006, 116(514). |

| [12] | Watts D J, Strogatz S H. Collective Dynamics of Small-world Networks[J]. Nature, 1998, 393(4). |

| [13] | 章元, 陆铭. 社会网络是否有助于提高农民工的工资水平?[J]. 管理世界, 2009(3): 45–54. |

| [14] | 郭云南, 姚洋. 宗族网络与农村劳动力流动[J]. 管理世界, 2013(3). |

| [15] | 张博, 胡金焱, 范辰辰. 社会网络、信息获取与家庭创业收入——基于中国城乡差异视角的实证研究[J]. 经济评论, 2015(2). |

| [16] | Yiqing X, Yao Y. Social Networks Enhance Grassroots Democracy: Surname Groups and Public Goods Provision in Rural China[R]. CCER Working paper, 2009. |

| [17] | Grootaert C. Social Capital, Household Welfare, and Poverty in Indonesia[R]. World Bank Policy Research Working Paper, 1999:2148. |

| [18] | Mogues T, Carter M R. Social Capital and the Reproduction of Economic Inequality in Polarized Societies[J]. The Journal of Economic Inequality, 2005, 3(3). |

| [19] | 马光荣, 杨恩艳. 社会网络、非正规金融与创业[J]. 经济研究, 2011(3). |

| [20] | 郭云南, 张琳弋, 姚洋. 宗族网络、融资与农民自主创业[J]. 金融研究, 2013(9). |

| [21] | Ramirez A. The Influence of Social Networks on Agricultural Technology Adoption[J]. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2013, 79: 101–116. DOI: 10.1016/j.sbspro.2013.05.059 |

| [22] | 旷浩源. 农村社会网络与农业技术扩散的关系研究——以G乡养猪技术扩散为例[J]. 科学学研究, 2014(10). DOI: 10.3969/j.issn.1003-2053.2014.10.010 |

| [23] | Wozniak G D. Joint Information Acquisition and New Technology Adoption: Late Versus Early Adoption[J]. The Review of Economics and Statistics, 1993: 438–445. |

| [24] | Lindner R K, Pardey P G. The Micro Processes of Adoption—A Model[C]//9th Congress of the Australian and New Zealand Association for the Advancement of Science, Auckland, 1979. |

| [25] | Abadi Ghadim A K. Risk, Uncertainty and Learning in Farmer Adoption of a Crop Innovation[J]. Agricultural Economics, 2015, 33(1). |

| [26] | Marra M, Pannell D J, Ghadim A A. The Economics of Risk, Uncertainty and Learning in the Adoption of New Agricultural Technologies: Where Are We on the Learning Curve?[J]. Agricultural Systems, 2003(2). |

| [27] | 边燕杰. 城市居民社会资本的来源及作用:网络观点与调查发现[J]. 中国社会科学, 2004(3). |

| [28] | 王晶. 农村市场化、社会资本与农民家庭收入机制[J]. 社会学研究, 2013(3). |

| [29] | 张兵, 周彬. 欠发达地区农户农业科技投入的支付意愿及影响因素分析——基于江苏省灌南县农户的实证研究[J]. 农业经济问题, 2006(1). |

| [30] | 王志刚, 王磊, 阮刘青, 等. 农户采用水稻轻简栽培技术的行为分析[J]. 农业技术经济, 2007(3). |

| [31] | 褚彩虹, 冯淑怡, 张蔚文. 农户采用环境友好型农业技术行为的实证分析——以有机肥与测土配方施肥技术为例[J]. 中国农村经济, 2012(3). |

| [32] | 王舒娟, 蔡荣. 农户秸秆资源处置行为的经济学分析[J]. 中国人口·资源与环境, 2014(8). |

| [33] | 温忠麟, 叶宝娟. 中介效应分析:方法和模型发展[J]. 心理科学进展, 2014(5). |

2017, Vol. 17

2017, Vol. 17