2. 广州城建职业学院, 广东 广州 510925

从表征原因看,食品质量安全问题主要是由微生物病原体、人畜共生疾病、寄生组织、天然毒素及过敏源、农药与兽药残留、由动物到人的病变与传染、持续性污染组织、重金属超标、物理污染与掺杂使假、转基因组织十大“潜在危害”引起[1];从深层次原因看,食品质量安全问题主要归因于交易过程的信息不完全和解决信息不完全问题所需支付的交易成本过高两大根源[2]。有研究认为,中国食品安全风险已由传统的自然因素直接导致的风险,转变为社会行为直接或间接导致的风险,即以人为因素为主体所构成的社会风险[3]。由于中国农产品质量安全信息追溯困难、法制制度不健全以及监管体系存在漏洞,68.2%的农产品质量安全事件源于供应链相关利益者出于私人目的,在知情的情况下隐瞒质量安全信息,以次充好、以假冒真,损害消费者利益[4]。其中,使用人工合成的食品添加剂已成为普遍现象,食品添加剂的安全性受到消费者的普遍质疑,消费者很难避免食品添加剂带来的安全风险[5]。为降低基于人为因素引发的食品安全恐慌,提高消费者食品消费意愿,多数学者建议食品生产商使用食品质量信息可追溯制度,向消费者传递比较完整而真实的信息,并通过加强监管,在提高食品质量特性传递效率的同时实现更高水平的食品质量安全[6-7]。消费者对质量信息的甄别与利用实质上是对不同食品的质量声誉和质量水平进行确认并加以理性选择的过程,质量信号发挥作用的前提是消费者能够接受并认可信息所蕴含的内在价值[8]。

目前中国农产品食品生产商所传递的质量信息并不完全是基于消费者的选择偏好,对农产品的定价仅依据农产品生产、流通和零售成本,而没有考虑到消费者的偏好和质量特征价格,因此,即使生产者公开全部完整的信息,在生产者和消费者之间也难以形成有效的信息匹配机制,即信息不对称、不完善的情况依然存在。如果第三方认证和监管不能令消费者产生足够的信任时,消费者往往会按照自己的信息选择偏好甄别质量安全信息,并作出支付意愿决策,加剧了生产者和消费者之间的质量信息不对称问题。换言之,忽视消费者的质量选择偏好也可能会导致信任的缺失,消费者难以分辨食品的安全性,对食品的评价就会降低,支付意愿就会减少,就会出现学者们提出的“质量安全信息的私人供给可能不会完全等于其社会收益,并导致最优标准的质量安全信息的社会供给不足”的现象[9-10]。此外,质量安全信息显示机制的建立还取决于消费者对优质食用农产品的忠诚度与购买行为,如果消费者不积极将优质食用农产品信息偏好选择结果反馈给生产者,食品安全问题就难以解决[11]。因此,要解决食品安全问题,既需要引导生产厂商积极显示能为消费者所接受的质量信息,提高所传递信息的可信度;还需要获得消费者对优质食用农产品质量信息的选择偏好和支付意愿的信息,并反馈给生产者,提高信息传递的质量和效率。

现有研究主要侧重于单向研究生产者向消费者的质量安全信息传递,以及消费者对质量安全农产品的整体支付意愿。鲜见消费者对各种质量安全信息所蕴含的质量特征的选择偏好及相应的特征价格。无论是信息传递,还是价格构成,消费者都只是被动的接受者,而农业供给侧结构性改革的市场需求导向的前提是获取完整而准确的消费者对于优质农产品的选择偏好和质量特征价格的信息。

二、理论分析及模型构建 (一) 理论分析1.消费者行为与偏好。消费者行为是消费者寻找、获得、使用、评价和处理能满足其需要的产品和服务的一种连续活动[12]。消费者偏好是消费者对一种商品(或者商品组合)的喜好程度。消费者根据自己意愿对可供选择的商品或商品组合进行排序,这种排序反映了消费者个人的需要、兴趣及嗜好,消费偏好受文化因素、经济因素、社会因素等多种因素影响[13]。消费者决策行为的形成可归纳为5个阶段,分别为需求确认、信息检索、选择评估、实际购买和购买后行为,并且每个阶段均受到社会环境、文化环境和消费者个人心理因素的影响[14]。

2.质量特征价格(Hedonic Price)。特征价格模型(Hedonic Pricing Model)的理论基础是要素价值理论[15]和消费者选择理论[16]。该理论将产品价格视为产品特征的函数,而非传统意义上仅为数量的函数,消费者通过选择产品特征的组合而实现自身效用最大化。Hedonic模型在国外广泛地运用于研究房地产市场。食品特征价格概念最初由Waugh[17]于1928年提出,主要用于研究蔬菜价格,他认为蔬菜的价格与其大小和成分等特性紧密相关。Sherwin Rosen[18]为Hedonic模型提供了系统的数学证明,并认为可以利用计量方法将产品特征的隐含价格测算出来,从而具体分析对产品特征束的需求。Hedonic价格模型也运用于农产品价格分析方面。Edward Oczkowski[19]运用Hedonic价格模型计算了六种特征属性的函数。Gunter Schamel and Kym Anderson[20]分析了1992—2000年,澳大利亚与新西兰优质葡萄酒在感官质量评级、葡萄品种、产地、品牌等方面的Hedonic价格差异。

质量特征价格的本质在于:在市场销售的食品,即使是同一种食品,由于其内在属性的差异,对消费者的效用也会有所差别。作为异质商品,食品具有一系列的特征,消费者对食品的需求并不是基于食品本身,而是因为食品所内含的特征,如口感、营养、安全性等,这些特征结合在一起形成了食品的市场价格。因此,在探讨影响效用的质量特征时,食品是作为其质量特征的集合来出售的,这提示了在探讨食品因其不同质量属性而引起消费者支付意愿和购买行为的变化时,就应该对食品所包含的各个属性及其相应的特征价格进行分解分析。

根据食品质量特征分析,结合消费者行为理论、消费者支付意愿及偏好的研究,本文将优质食用农产品(以猪肉为例)质量特征信息的消费决策过程分为5个阶段。第一阶段,消费者在内部和外部刺激下引发需求确认,即认定涵盖不同质量信息的猪肉可满足其需求;第二阶段,消费者在确认需求后,通过内部线索(记忆中存储的信息,如别人推荐、以往购买经历等)和外部信息(广告、别人的推荐、品牌等)检索过程,构建满足其需求的猪肉食品信息组合(如所需求的猪肉质量特征信息:口感、营养、品牌、供应地等);第三阶段,消费者综合利用内部线索和外部信息筛选评估集合中的备选猪肉信息(确定购买的途径及具体购买的猪肉质量特征信息);第四阶段,在对备选猪肉食品选择评估后,确定其决策行为(为所偏好选择的猪肉质量信息进行支付);第五阶段,消费者针对猪肉质量信息将购买前的预期和实际购买结果进行对比,调整自己的质量特征需求偏好。

本文经过试调研和深入访谈确定消费者的备选评估猪肉为供港猪肉、一号土猪肉与有机猪肉,侧重研究消费者在社会环境、消费习惯及个人心理因素的影响下,对猪肉质量特征信息的选择、确认及支付行为,测算优质猪肉的质量特征价格,用于说明分解的、隐含的市场价格构成。

(二) 模型构建1.Hedonic模型。在质量特征价格的研究基础上,Rosen正式提出特征价格模型(Hedonic Price Model),并对其进行系统的数学证明,从消费者和生产者两个角度考察了食品质量效用最大化的问题。此后,Hedonic模型主要用于分析异质性强的商品(例如,住房产品、电子产品及农产品等)的属性特征在各自的隐含市场上的特征价格,它可以比较准确地计量得出产品质量特征属性的改进对市场价格、消费者的支付意愿所起的作用程度和相关弹性数值。本文运用Hedonic模型重点分析消费者偏好选择的优质食用农产品质量特征信息构成及其特征价格的权重赋值。

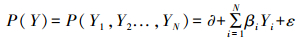

用Y=(Y1,Y2,...,YN)表示优质食用农产品的N个质量或者特征组合,由于质量特征信息不同,其市场价格也不尽相同,质量特征信息与价格之间存在一定的关系,特征价格模型的表现形式为:

|

其中,P为优质食用农产品的市场价格,βi为优质食用农产品i质量特征信息的边际价格,∂为常数项,ε为随机误差变量。

2.自变量的选取。根据Hedonic模型,通过对现有相关实证研究结果的比较和试点调查结果的计量统计分析,同时考虑到肉类食品价格的影响因素,本文最终选择了变量间多重共线性影响最小的16个变量,包括优质猪肉食品自身质量特征信息及从生产供应商角度考虑的质量特性。其中包括:优质猪肉食品自身质量特征信息有“营养”“口感”“安全性”“健康性”“卫生状况”“新鲜程度”“储藏性”;另外,从企业角度还包含有“生产商”“生产执行的标准”“认证标识”“QS标识”“品牌是否信任”“广告”“别人的评价”“包装/标签”“是否为超市出售”等信息。

三、数据来源与统计分析结合广州市优质猪肉供给及居民消费需求、消费习惯现状,在对部分消费者的深入访谈和预调查基础上,本文重点考察了供港猪肉、一号土猪肉、有机猪肉这3种优质猪肉的消费者质量特征信息选择偏好及其价格权重赋值。考虑到以供港猪肉为代表的优质猪肉主要是在百佳、家乐福、好又多等大型超市设置的专门柜台进行出售,而在集贸菜市场没有供港猪肉等优质认证猪肉出售,当然,在超市里的消费者有时也会在集贸市场购买猪肉,因此,在随机抽样的基础上,选择了广州的天河区、越秀区、白云区、黄埔区、海珠区以及荔湾区的部分百佳、家乐福、好又多等超市进行随机抽样问卷调查,调查侧重于具有较高质量特征偏好的购买优质猪肉的消费者。此次调查共发放600份调查问卷,总计收回有效问卷565份,有效回收率94.2%,其中,供港猪肉107份、一号土猪肉396份、有机猪肉62份。从对问卷数据的分析结果来看,各类收入水平的人群都对质量特征呈现出较强的质量特征偏好和溢价水平。

调查问卷内容主要涉及以下内容:① 消费者基本特征,例如年龄、性别、收入水平等;② 消费者对优质猪肉质量安全关注程度;③ 消费者对优质猪肉自身质量特征信息、优质猪肉标签信息选择偏好情况;④ 消费者优质猪肉的质量特征信息选择偏好及支付溢价。

本次调查样本(如表 1所示)中,女性较多,占62.8%;调查样本绝大多数(占87.0%)集中在21~50岁之间;49.2%的家庭人均月收入高于6000元,其中6000~10000元的样本占到20.9%;有64.7%的样本来自三口或四口之家;家庭中有婴幼儿/老人/特殊群体的样本占62.3%。由样本的受教育程度构成来看,高中及以上学历所占比达94.3%。

| 变量 | 描述 | 频次 | 百分比(%) |

| 性别 | 男 | 210 | 37.2 |

| 女 | 355 | 62.8 | |

| 年龄 | ≤20岁 | 11 | 1.9 |

| 21~30岁 | 219 | 38.8 | |

| 31~40岁 | 195 | 34.5 | |

| 41~50岁 | 77 | 13.6 | |

| 51~60岁 | 44 | 7.8 | |

| ≥61岁 | 19 | 3.4 | |

| 学历 | 初中以下 | 32 | 5.7 |

| 高中/中专/职高 | 119 | 21.1 | |

| 大专 | 124 | 21.9 | |

| 本科 | 236 | 41.8 | |

| 研究生 | 54 | 9.6 | |

| 家庭人均月收入 | ≤3000元 | 60 | 10.6 |

| 3001~6000元 | 227 | 40.2 | |

| 6001~10000元 | 160 | 28.3 | |

| > 10000元 | 118 | 20.9 | |

| 职业状况 | 国有企业职工 | 73 | 12.9 |

| 私营职业职工 | 115 | 20.4 | |

| 公务员 | 44 | 7.8 | |

| 事业单位 | 91 | 16.1 | |

| 私营业主 | 41 | 7.3 | |

| 个体户 | 32 | 5.7 | |

| 学生 | 16 | 28 | |

| 家庭主妇 | 99 | 17.5 | |

| 农民 | 8 | 1.4 | |

| 其他 | 46 | 8.1 | |

| 家庭人口数 | 2人及以下 | 40 | 7.1 |

| 3人 | 205 | 36.3 | |

| 4人 | 160 | 28.3 | |

| 5人及以上 | 160 | 28.3 | |

| 家庭是否有老人/小孩/孕妇等 | 否 | 213 | 37.7 |

| 是 | 352 | 62.3 |

本文调查了消费者对营养、口感、品质、安全性、新鲜程度、卫生状况、包装、储藏性、品牌、价格及广告质量特征信息的选择偏好情况,从优质猪肉不同质量特征信息关注频率(如表 2)来看,优质猪肉自身质量特征信息安全性(72.7%)、新鲜程度(63.7%)、卫生状况(60.7%)成为消费者最关注、最偏好选择的质量特征信息。即消费者在确认食品消费需求后,主要基于上述几类质量特征信息进行检索和评估,这也符合Issanchou[21]提出的肉类食品的感知质量最主要是根据其外观(新鲜度)判断的观点。可见,在瘦肉精事件等事故频发的肉类市场,消费者对优质猪肉质量特征信息的偏好选择集中于卫生及安全信息,这也说明了消费者对安全、卫生、质量高的肉类食品的消费需求。

| 品质 | 口感 | 营养价值 | 卫生状况 | 价格 | 新鲜程度 | 安全性 | 广告 | 品牌 | 储存性 | 包装 |

| 34.3 | 18.1 | 41.1 | 60.7 | 15.6 | 63.7 | 72.7 | 7.9 | 27.6 | 4.4 | 7.6 |

从优质猪肉不同标签特征信息的选择偏好情况来看,消费者对生产日期/保质期、价格、认证标识、品牌、卫生许可及QS标识的标签信息偏好度较高,关注频次比例依次为85.1%、49.2%、37.5%、37.0%、26.4%及25.8%。生产日期/保质期及食品价格作为消费者最直观的标签信息,对其关注及选择已成为消费者的购买习惯;而对优质猪肉质量认证标识及品牌的较高选择程度则说明了消费者在选择购买优质食品时,较多地借用第三方认证及品牌化来强化食品的质量安全判断,即质量认证与品牌是消费者相对信任的生产商提供的质量特征信息;消费者对卫生许可的偏好度较高进一步说明了在消费者构建食品消费集合中,食品质量安全及卫生是消费者选择评估的首要考虑因素。

| 价格 | QS标识 | 品牌 | 认证标识 | 生产日期和保质期 | 营养成分 | 卫生许可 | 生产地址 | 生产商 | 生产厂家 | 执行标准 | 包装形状/图案 | 配料 |

| 49.2 | 25.8 | 37.0 | 37.5 | 85.1 | 23.9 | 26.4 | 6.2 | 8.0 | 7.8 | 7.7 | 1.8 | 7.6 |

表 4表明了基于优质猪肉质量特征信息偏好选择下的消费者支付意愿溢价情况。90%以上的被调查者对其偏好选择的质量特征信息愿意额外支付。其中,偏好选择优质猪肉“知名品牌”质量特征信息的消费者中,愿意额外支付的消费者比例为92.1%,其平均溢价为6.3元/kg,表明消费者愿意额外多支付6.3元/kg在大超市购买的优质猪肉;偏好选择优质猪肉“质量认证”及“大超市出售”质量特征信息的消费者中,愿意额外支付的消费者比例分别为90.9%、90.8%,其平均溢价分别为7.0元/kg、6.1元/kg;偏好选择优质猪肉“广告宣传”及“别人推荐”质量特征信息的消费者中,意愿额外支付的消费者比例分别为100%、93.2%,其平均额外溢价为2.7元/kg、6.6元/kg;但是,调查中发现偏好选择“广告宣传”质量特征信息的消费者人数很少,只有12人,其消费者平均溢价水平也是最低的,其主要原因可能是优质猪肉广告宣传少、主要依靠口碑宣传(偏好“别人推荐”的溢价水平高达6.6元/kg,近低于“质量认证”的溢价水平),也可能是消费者不信任广告宣传。

| 质量特征信息分类 | 意愿溢价 | 意愿溢价区间及人数选择 | 平均意愿溢价(元/kg) | ||||||

| 人数 | 比例(%) | < 2元/kg | 2~5元/kg | 5~10元/kg | 10~15元/kg | >15元/kg | |||

| 广告宣传(12人) | 12 | 100 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2.7 | |

| 知名品牌(127人) | 117 | 92.1 | 19 | 40 | 30 | 21 | 6 | 6.3 | |

| 大超市出售(184人) | 167 | 90.8 | 33 | 57 | 41 | 26 | 10 | 6.1 | |

| 质量认证(198人) | 180 | 90.9 | 33 | 40 | 57 | 36 | 14 | 7.0 | |

| 别人推荐(44人) | 41 | 93.2 | 6 | 11 | 14 | 6 | 3 | 6.6 | |

| 注:总人数为565人,括号里是对应选择人数;平均溢价=(平均溢价区间*溢价区间人数)/总溢价人数。 | |||||||||

通过对问卷分析发现,对不同收入人群的优质猪肉质量特征信息的溢价水平而言,收入在3000元以下的低收入人群对“质量认证”和“知名品牌”的溢价水平较高,分别为6.98元/kg和6.11元/kg;收入在3000~6000元的中等收入水平人群也是对“质量认证”和“知名品牌”的溢价水平较高,分别为5.48元/kg和5.11元/kg;收入在6000~10000元的中高收入人群对“质量认证”和“大超市出售”的溢价水平较高,分别为6.05元/kg和5. 87元/kg;收入水平在10000元以上的高收入人群也是对“质量认证”和“大超市出售”的溢价水平较高,分别为5.78元/kg和5.67元/kg。总体来说,所有人群对于优质猪肉的各个质量特征的溢价水平在4.10~6.98元/kg之间,对总体质量特征的溢价水平在24.58元/kg和28.61元/kg之间。通过对质量特征的选择偏好排序的问卷调查研究发现,“质量认证”“大超市出售”和“知名品牌”的质量特征都获得了四类收入水平的消费者人群的共同青睐,而这些质量特征都凸显了消费者的信任因素。

总体而言,问卷表明了基于偏好和信任等因素的影响,消费者对于猪肉是有明显的质量特征选择偏好差异的,相应地也呈现出不同的溢价水平。这些来自于消费者的微观信息对于优质猪肉的供给是有导向价值的,可以为农产品供给侧结构性改革提供结构调整的思路和对策。

四、模型估计与分析 (一) 变量设置及赋值为进一步分析消费者对信任度较高的优质猪肉质量特征信息偏好选择及其特征价格弹性情况,本研究利用前面构建的Hedonic模型进行实证分析。同时,依据消费者对16个自变量选择偏好与价格赋值结果,结合以往类似研究中关于自变量质量特征信息的分类,本研究通过因子分析将16个自变量划分为四大综合质量信息,分别命名为“内在属性”质量信息、“广告效应”质量信息、“质量安全认知”信息及“生产供应地”质量信息,各综合质量信息所涵盖的子质量特征信息及其描述性统计情况如表 5所示。

| 变量名称 | 变量含义及赋值 | 均值 | 标准差 |

| "内在属性"信息(x1) | |||

| 营养成分 | 关注=1, 不关注=0 | 0.47 | 0.4995 |

| 口感 | 关注=1, 不关注=0 | 0.82 | 0.3835 |

| 安全性 | 关注=1, 不关注=0 | 0.43 | 0.4958 |

| 健康性 | 关注=1, 不关注=0 | 0.64 | 0.4807 |

| 卫生状况 | 关注=1, 不关注=0 | 0.55 | 0.4982 |

| 新鲜程度 | 关注=1, 不关注=0 | 0.81 | 0.3936 |

| 储藏性 | 关注=1, 不关注=0 | 0.81 | 0.3908 |

| "广告效应"信息(x2) | |||

| 包装 | 关注=1, 不关注=0 | 0.64 | 0.4716 |

| 广告 | 关注=1, 不关注=0 | 0.30 | 0.4598 |

| 别人的评价 | 关注=1, 不关注=0 | 0.44 | 0.4973 |

| 品牌是否信任 | 关注=1, 不关注=0 | 0.49 | 0.5003 |

| "质量安全认知"信息(x3) | |||

| 生产标准 | 关注=1, 不关注=0 | 0.41 | 0.4930 |

| 认证标识 | 关注=1, 不关注=0 | 0.54 | 0.4990 |

| QS标识 | 关注=1, 不关注=0 | 0.51 | 0.5004 |

| "供应地"信息(x4) | |||

| 生产商 | 关注=1, 不关注=0 | 0.81 | 0.5003 |

| 是否为超市出售 | 关注=1, 不关注=0 | 0.50 | 0.5004 |

| 优质猪肉价格(Y) | 优质猪肉平均售价=68.6元/kg | -- | -- |

| 注:表中68.6元/kg为优质猪肉的平均价格,平均价格=XX猪肉价格*权重,其中调研时供港猪肉价格为59.6元/kg、一号土猪肉为67.6元/kg、有机猪肉为90.6元/kg,权重为XX猪肉占整体优质猪肉的比例。 | |||

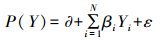

根据以上的变量分析,将四大综合质量信息纳入模型。在此假设前提下,消费者愿意为优质猪肉的价格赋值取决于他能够从优质猪肉的各种质量特征信息中获得何种程度的满足。特征价格指的是在竞争性市场的均衡条件下,产品购买者所支付的价格应当补偿其各种特征所能带来的满足度。假设所有消费者对食品的价格赋值取决于其在四个综合质量信息(16个子质量特征信息)中所偏好选择的,那么,根据线性特征价格函数假设,市场上消费者支付的食品价格应当是这些被偏好选择的质量特征值的函数(如前所述):

|

为了更好地设定模型,选取最佳的函数拟合度以及遵循实际与理论一致性的原则,本文通过采用线性模型、单对数模型及双对数模型进行拟合,根据Box-Cox检验选择标准,选出最佳拟合函数方程,通过比较这三个模型方程误差项及判定系数,经过检验得到的结果是双边对数型模型误差项方差最小、判定系数最高。所以,本文选择双边对数型模型进行回归估计。

(三) 模型估计结果运用Eviews6.0软件,利用一般最小二乘法得到的计量估计结果如表 6所示。

| 变量 | 偏回归系数 | T值 | 变量平均值 | 特征属性对价格的弹性 | 价格变动 |

| “内在属性”信息(x1) | 0.1892 | 14.0263*** | 0.6807 | 0.1288 | 8.8357 |

| “广告效应”信息(x2) | 0.0408 | 7.7364*** | 0.4190 | 0.0170 | 1.1662 |

| “质量安全认知”信息(x3) | 0.0461 | 9.1625*** | 0.4858 | 0.0224 | 1.5366 |

| “供应地”信息(x4) | 0.0049 | 1.2223 | 0.4903 | 0.0024 | 0.1646 |

| 常数项 | 2.8477 | 58.1254*** | |||

| 判别系数R2 | 0.8685 | 7.5250** | 0.4714 | 0.0121 | 0.4382 |

| 修正后判别系数R2 | 0.8633 | ||||

| F值 | 57.5060 | ||||

| Prob(F值) | 0.12511 | ||||

| AIC值 | -1.8523 | ||||

| LR值 | 102.33906 | ||||

| 标准差 | 0.095 | ||||

| 因变量的平均值 | 68.60元/kg | ||||

| 注:(1)***、**和*分别表示在1%、5%和10%统计水平上显著。(2) 判别系数R2数值较大且AIC数值小说明模型拟合度优良,不存在过度拟合情况,模型解释能力较强;F统计量的概率P值大于0.05,说明结果接受原假设,表明不存在异方差;LR值检验结果表明模型设定合理,不存在多余不重要解释变量。(3) 表中“价格变动”表示在平均价格68.6元/kg水平上因附加产品质量特征属性而产生的价格变化。 | |||||

该模型的拟合程度优良,判定系数和修正后的判定系数分别为86.85%和86.33%,自变量的显著性较高,在5%显著性水平下,“内在属性”质量信息、“广告效应”质量信息、“质量安全认知”信息均通过了检验。在双边线性模型中,用变量估计的回归系数x虚拟变量平均值的公式,得到肉类食品的价格弹性,表 6最后一栏“价格变动”表示,一种特征属性附加到食品上,在各个肉类品牌平均价格水平上增减的幅度。

为了进一步研究消费者偏好选择的四大综合质量信息中各个子质量信息的价格赋值及价格弹性情况,给出了子质量信息价格赋值及价格变动情况,如表 7所示。

| 变量 | 偏回归系数 | T值 | 变量平均值 | 特征属性对价格的弹性 | 价格变动 |

| “内在属性”信息 | |||||

| 营养成分 | 0.0326 | 1.3825 | 0.47 | 0.0153 | 0.6146 |

| 口感 | 0.0818 | 3.5843*** | 0.82 | 0.0671 | 2.6904 |

| 安全性 | 0.0080 | 0.3285 | 0.43 | 0.0034 | 0.1380 |

| 健康性 | 0.0186 | 0.7887 | 0.81 | 0.0151 | 0.6043 |

| 卫生状况 | 0.1095 | 4.5586*** | 0.55 | 0.0602 | 2.4156 |

| 新鲜程度 | 0.0446 | 1.8840* | 0.64 | 0.0285 | 1.1449 |

| 储藏性 | 0.0174 | 0.7149 | 0.81 | 0.0141 | 0.5653 |

| 常数项 | 2.6457 | 45.3488*** | |||

| 判别系数R2 | 0.6716 | ||||

| 因变量平均值 | 40.11元/kg | ||||

| “广告效应”信息 | |||||

| 包装 | 0.0548 | 1.8820** | 0.64 | 0.0351 | 0.4068 |

| 广告 | 0.0877 | 2.1605*** | 0.30 | 0.0263 | 0.3052 |

| 别人的评价 | 0.0084 | 0.1380 | 0.44 | 0.0037 | 0.0429 |

| 品牌是否信任 | 0.0749 | 2.2381*** | 0.49 | 0.0367 | 0.4257 |

| 常数项 | 1.3702 | 20.5236 | |||

| 判别系数R2 | 0.4801 | ||||

| 因变量平均值 | 11.60元/kg | ||||

| “质量安全认知”信息 | |||||

| 生产标准 | 0.1704 | 2.4230** | 0.41 | 0.0699 | 0.6944 |

| 认证标识 | 0.1561 | 2.4993** | 0.54 | 0.0843 | 0.8379 |

| QS标识 | 0.0185 | 0.3021 | 0.51 | 0.0094 | 0.0938 |

| 常数项 | 1.1385 | 18.1504*** | |||

| 判别系数R2 | 0.5294 | ||||

| 因变量平均值 | 9.94元/kg | ||||

| “供应商”信息 | |||||

| 生产商 | 0.0676 | 1.0124 | 0.81 | 0.0548 | 0.3811 |

| 是否超市出售 | -0.0412 | -0.6210 | 0.50 | -0.0206 | -0.1434 |

| 常数项 | 1.1638 | 17.2338*** | |||

| 判别系数R2 | 0.1234 | ||||

| 因变量平均值 | 6.96元/kg | ||||

| 注:(1)***、**和*分别表示在1%、5%和10%统计水平上显著。(2) 因变量平均值=猪肉平均价格*权重,权重为四大综合信息中各个信息要素的选择比例。(3)“价格变动”表示在各价格平均赋值因附加产品质量特征属性而产生的价格变化。 | |||||

1.“内在属性”质量信息的消费者选择偏好及价格变动。由表 6所示,四大质量信息要素中,“内在属性”质量信息的偏回归系数最高,即“内在属性”质量信息对优质猪肉价格的影响最敏感。“内在属性”质量特征信息对优质猪肉的价格弹性为0.1892,即提高优质猪肉1个单位的“内在属性”质量信息,其在猪肉平均价格上将增加8.8357元/kg。此外,从表 7中可以看出,“内在属性”质量信息中口感、卫生状况、新鲜程度质量信息与优质猪肉食品价格显著正相关,该偏回归系数较大,价格弹性值分别为0.0818、0.1095、0.0446,即分别提高优质猪肉1个单位的口感、卫生状况、新鲜程度,其在优质猪肉平均价格上将分别增加2.69元/kg、2.42元/kg、1.14元/kg。这样的结果提示有针对性的构建优质猪肉“内在属性”质量信息显示与传递效率是生产商提高消费偏好选择、扩大消费需求的关键。

2.“质量安全认知”信息的消费者选择偏好及价格变动。由表 6所示,“质量安全认知”信息的偏回归系数较高。“质量安全认知”信息对优质猪肉的价格弹性为0.0461,即提高优质猪肉1个单位的“质量安全认知”信息,其在猪肉平均价格上将增加1.5366元/kg。进一步,由表 7可知,“质量安全认知”信息中标准化生产与质量认证信息与优质猪肉食品价格显著正相关,其价格弹性值分别为0.1704、0.1561,即分别提高优质猪肉1个单位的标准化生产与质量认证,其在优质猪肉平均价格上将分别增加0.6944元/kg、0.8379元/kg。这说明提供可信的第三方质量认证及实行标准化生产对消费者偏好选择及消费行为具有积极影响。

3.“广告效应”质量信息的消费者选择偏好及价格变动。由表 6所示,“广告效应”质量信息对优质猪肉价格存在显著正向影响,其价格弹性为0.0170,即提高优质猪肉1个单位的“广告效应”质量信息,其在猪肉平均价格上将增加1.1662元/kg。进一步,由表 7可知,“广告效应”质量信息中品牌、包装、广告质量信息与食品价格显著正相关,其价格弹性值分别为0.0749、0.0548、0.0877,即分别提高优质猪肉1个单位的品牌、包装、广告,其在优质猪肉平均价格上将分别增加0.4257元/kg、0.4068元/kg、0.3052元/kg。因此,提高优质食品的广告效应,增加消费者的品牌意识,扩大消费者品牌、包装、广告等对消费者偏好选择及消费行为具有积极促进作用。

此外,“生产供应商”质量信息对食品价格的影响未通过显著性检验,原因可能是,一方面中国猪肉生产供应商自身的品牌还不够强大;另一方面消费者对优质猪肉的选择偏好更倾向于食品自身的特性以及可判别的质量安全属性,而对于内地生产商供应则缺乏信任。

五、结论与建议质量特征价格模型可以分析消费者对质量特征信息的选择偏好及各质量特征的权重赋值,获得质量特征价格及其对市场价格的各个隐含贡献,为优质农产品提供丰富的需求端信息,解决优质农产品因质量信息不对称而导致的优质不优价、低端品供给过剩、高端品供给不足的结构性供求失衡的问题,从而引导农产品供给侧结构性改革。

对于565位优质猪肉食品的消费者样本的计量模型实证分析的结果显示:在4个综合分类的质量信息中,消费者最偏好选择“内在属性”质量信息,对其价格赋值最高;依次为“质量安全认知”信息、“广告效应”信息。“供应商”质量信息对优质猪肉价格的作用不明显,说明消费者对国内肉类食品生产商缺乏信任。在每一类的各子质量特征信息中,口感、卫生状况、新鲜程度、标准化生产、质量认证、品牌、广告等是消费者偏好的质量信息,均正向影响优质猪肉价格及消费者行为。

在消费者优质猪肉偏好选择的质量特征信息中,消费者对“内在属性”信息中的口感、新鲜程度、卫生状况等食品质量信息的偏好选择及权重赋值最敏感。表明在质量安全事故频发的内地食品市场,消费者迫切希望提高肉类食品消费的安全性与卫生性,并推崇新鲜消费、口感消费。在消费者偏好选择的其他质量特征信息中,消费者对“质量安全认知”信息中的标准化生产、质量认证与“广告效应”信息中的品牌、广告宣传、包装等的信任度及权重赋值较敏感。说明消费者对食品的消费行为部分是基于可信赖的食品质量特征信息;同时也表明口碑营销及具有第三方认证标识的优质食品有可能成为提高消费需求、扩大消费市场的重要手段。因此,食品生产商和供应商应顺应消费者消费需求变化趋势及现阶段消费特征,改善食品的关键品质特征,提高其可识别度和品牌信誉水平,从而改善农产品的供给结构和水平。对于现阶段的农产品供给侧结构性改革政策而言,理解好微观消费者的质量特征偏好和价格信息,利用市场需求的导向作用,可以为补短板、调结构提供政策着力点和行动抓手。

| [1] | 陈锡文, 邓楠. 中国食品安全战略研究[M]. 北京: 化学工业出版社, 2004. |

| [2] | 周应恒, 霍丽玥, 彭晓佳. 食品安全:消费者态度、购买意愿及信息的影响——对南京超市消费者的调查分析[J]. 中国农村经济, 2004(11). |

| [3] | 栗晓宏. 风险社会视域下对食品安全风险的认知与监管[J]. 行政与法, 2011(9). |

| [4] | 文晓巍, 刘妙玲. 食品安全的诱因、窘境与监管:2002—2011年[J]. 改革, 2012(9). |

| [5] | 吴林海, 钟颖琦, 山丽杰. 公共食品添加剂风险感知的影响因素分析[J]. 中国农村经济, 2013(5). |

| [6] | Stigler G. The Ecnomics of Information[J]. Jounoral of Political Ecnomics, 1961(69): 213–225. |

| [7] | 王秀清, 孙云峰. 我国食品市场上的质量信号问题[J]. 中国农村经济, 2002(5). |

| [8] | 何坪华, 凌远云, 刘华楠. 消费者对食品质量信号的利用及其影响因素分析[J]. 中国农村观察, 2008(4). |

| [9] | Trienekens J H, Beulens A J M. The Implications of EU Food Safety Legislation and Consumer Demands on Supply Chain Information Systems[R]. Sydney, Australia: International Food and Agribusiness Management Association, In Proceedings of the 11th Annual World Foodand Agribusiness Forum, 2001. |

| [10] | 古川, 安玉发. 食品安全信息披露的博弈分析[J]. 经济与管理研究, 2012(1). |

| [11] | 黄炳坤. 信息经济学应成为信息经济时代的主流经济学[J]. 华南师范大学学报(社会科学版), 2007(4). |

| [12] | Schiffman L G, Kanuk L L. Consumer Behavior:7th edn[M]. New Jersey: Prentice Hall International, 2000. |

| [13] | Leonid Hurwicz, Stanley Reiter. Transversals, Systems of Distinct Representatives, Mechanism Design, and Matching[J]. Review of Economic Design, 2001(6). |

| [14] | Lamb C W, Hair J F, Mcdaniel C. Marketing[M]. Cincinnati: South-Western Publish, 2002. |

| [15] | Thurstone L L. A Law of Comparative Judgment[J]. Psychological Review, 1927(4). |

| [16] | Lancaster Kelvin J. A new Approach to Consumer Theory[J]. The Journal of Political Economy, 1966(4). |

| [17] | Waugh. Quality as a Determinant of Vegetable Prices[M]. New York: Columbia University Press, 1928. |

| [18] | Rosen S. Hedonic Prices and Explicit Markets: Production Differentiation in Pure Competition[J]. Journal of Political Economics, 1974(1). |

| [19] | Oczkowski E. A Hedonic Price Function for Australian Premium Table Wine[J]. Australian Journal of Agricultural Economics, 1994, 38: 93–110. DOI: 10.1111/j.1467-8489.1994.tb00721.x |

| [20] | Gunter S H, Kym A.Wine quality and Varietal, Regional and Winery Reputation: Hedonic Prices for Australia and New Zealand[R]. VDQS Enometics Conference, Napa Valley, 2001 |

| [21] | Issanchou. Consumer Expectations and Perceptions of Meat and Meat Product Quality[J]. Meat Science, 1996(43). |

2017, Vol. 17

2017, Vol. 17