绩效管理指为达到组织目标而采取的制定目标、检查工作、衡量业绩、进行奖罚、制定未来计划的一系列综合管理活动。[1]农地整理是公共部门向农村社区供给农业生产设施、生活服务设施、环境基础设施等公共产品的重要途径。传统上项目完建后其管护权由建设单位迁移至项目所在乡镇,由村集体具体实施日常管护;近年来管护模式逐渐扩展为农民专业协会管护、个人承包管护、企业管护、农民联户管护等多种形式,实现了管护外延的创新。农地整理管护绩效研究具有诸多应用价值:第一,农地整理管护绩效研究是一项不断收集农村社区公共产品基本信息的能动活动, 作为重要的信息来源有效地支持了农村基础设施运行的监控;第二,农地整理管护绩效研究以前期绩效评估作为制定下一阶段工作计划、调整绩效管理目标的逻辑起点和必要条件;第三,农地整理管护绩效研究有利于促进管理人员绩效意识的培养和增强,改善和提高管理机构的服务水平,有助于重塑公共部门形象,增强公众的支持和信任[2]。

绩效是一个涵括经济、效率、效果等多维要素的系统结构,农地整理绩效管理已经从效益[3]、效率[4]、满意度[5]等不同视域上开展了成果丰富的理论与实证研究,并尝试从管理责任主体的多元性[6]、管理目标的可持续性[7]等角度开展更加深入的探讨。当前农地整理管护绩效研究主要从绩效测度及其影响因素两个方面开展。在管护绩效测度方面,汪文雄等[8]依据标杆管理原理设立农地整理管护效率标杆,运用Minkowski函数计算管护效率,构建了以价值链增值为目标的绩效测度体系;胡珍等[9]基于管护过程和管护结果视角运用多层次模糊综合评价对农地整理管护绩效进行测度,并开展关键障碍因子诊断。在管护绩效影响因素方面,杨丽娜等[10]在论述广义的管护特征基础上,运用主成分分析定量研究投入保障、政府管理保障、农业产业化开发条件、管护成本等因素的影响程度;赵微等[11-12]则采用制度经济学“结构—行为—绩效”研究范式运用OLS和分位数回归检验了农地整理管护组织结构、制度结构和管护行为对管护绩效的影响。

作为农地整理绩效研究体系的重要组成部分,管护绩效研究尤其是影响因素研究仍存在不足,具体表现为:① 基于管理学模型的影响因素研究相对薄弱;② 尽管过程观和结果观已经引入到农地整理绩效研究中,但尚未有文献研究其对管护绩效的效应;③ 实证研究方法相对单一、缺乏对比,研究结论信服力有待提升。本文的主要任务是,借鉴绩效棱柱模型构建农地整理管护绩效的影响因素集合,在实地调查的基础上利用有序Logistic回归模型和增强回归树模型相互验证不同因素对管护绩效的影响程度和作用机理,进一步完善农地整理管护绩效研究的理论体系,为管护制度改革提供理论支持。

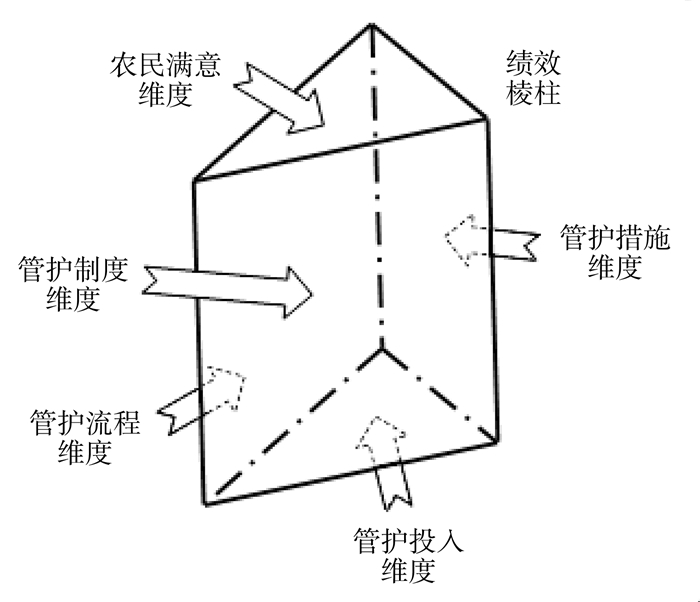

二、管护绩效的影响因素:绩效棱柱模型的改进绩效棱柱模型是面向绩效管理的三维框架模型,用三维棱柱的五个柱面“组织战略、业务流程、组织能力、利益相关者贡献、利益相关者满意”表示影响绩效的关键要素,模型创新在于强调利益相关主体的价值取向,测量利益相关主体的贡献,还关注利益相关主体的主观满意程度[13]。贾云洁等[14]认为,价值取向是绩效研究的灵魂,绩效研究应坚持公众导向的价值定位,以公民需求为公共服务的逻辑出发点,设计满足公民需求和公民满意为目标的公共服务战略和理念,匹配相应的服务流程和能力,获得公民对政府提供公共服务的支付和贡献,最终实现公众满意的善治政府。倪星等[15]提出,绩效研究的基本科学规律是“价值取向指引指标体系,指标体系支撑评估体系”,通过深入分析绩效棱柱模型的比较优势, 构建反映地方政府绩效研究的综合分析框架。彭兰香等[16]在运用绩效棱柱模型时提出,利益相关者贡献指政府部门提出的要求,利益相关者满意是指利益相关者提出的愿望和需求,组织战略指为实现组织目标而采取的方针、政策和措施,业务流程指组织战略得以实施的规程和时序,组织能力指组织提供的人力、实践、技术等主客观条件。可以看出,绩效棱柱模型凭借其理念上的先进性和方法上的创新性,已经在公共治理领域得到了富有成效的运用。

农民是农地整理管护行为的核心利益相关者。根据“公共部门绩效评估的主体构建”的基本原则[17],本文将受益农民作为评估主体开展农地整理管护绩效研究。在绩效棱柱模型分析框架下,农地整理管护绩效的主要影响因素可分为以下五类:

(1) 管护制度维度。制度设计与安排的目的是引导个人信念和价值准则,激励和约束管护人员的行为准则,反映管护的战略理念与发展方向,是绩效棱柱设计的核心要素。管护制度维度的重要因素有管护制度是否完善(制度完善x11)、管护制度是否执行与实施(制度执行x12)、管护是否接受有效的外部监督(外部监督x13)等。

(2) 管护流程维度。战略理念决定流程设置,管理流程支持战略举措。农地整理管护流程驱动管护措施并决定管护服务的水平,高质量的管护绩效来源于良好的管护流程。管护流程维度的考察对象既涉及流程体系也涉及各业务环节,包括流程体系的清晰程度(流程清晰x21)、决策过程的复杂程度(决策环节x22)、管护任务的执行程度(执行过程x23)、任务执行过程中多方协调与合作程度(协调合作x24)等。

(3) 管护投入维度。绩效棱柱模型开发的初衷是基于企业绩效评估的经验总结,为绩效评价框定一个基本的维度范式和理念[14]。运用绩效棱柱模型开展农地整理管护绩效研究,必须结合公共部门的管理特征进行必要调整。本文将经典绩效棱柱模型中“组织能力”维度改进为“管护投入”,即用管护组织的资金和人力投入程度代替企业的组织能力和经营能力。管护投入维度包括资金投入程度(资金投入x31)、劳力投入程度(劳力投入x32)、管护劳力的技能熟练程度(管护技能x33)等因素。

(4) 管护措施维度。管护措施维度对应于“利益相关者的贡献”。按照农村社区的非正式制度,农地整理管护区的受益农民有义务参与管护以维持基础设施和设备的可持续利用。在管护成为集体行为的前提下,管护措施维度包括宣传工作(宣传工作x41)、日常巡查(日常巡查x42)、调解处理村民纠纷(纠纷调处x43)、制止损毁行为(损毁制止x44)、设施及设备维护修复(维护修复x45)的及时性和有效程度等主要因素。

(5) 农民满意维度。广大农民是农地整理管护服务的“顾客”,追求农民的满意程度体现了绩效棱柱模型满足利益相关者基本需求的价值取向,凸显了农民在利益相关群体中的主体地位。从农地整理的管护功能出发,将农民满意维度分解成管护后粮食产量增加的满意程度(粮食增产x51)、管护后生活便利提升的满意程度(生活便利x52)、管护后人居环境改善的满意程度(环境改善x53)等因素。

|

图 1 管护绩效的影响因素分析 |

可以看出,农地整理管护绩效研究坚持与农民利益需求导向耦合,通过管护制度的供给进行价值准则的引导和行为准则的规范,依据内隐的管护理念设置清晰流畅的管护流程,并保障相应的管护投入和管护措施,其最终目标是实现农民满意度的提升。其中,管护制度维度、管护流程维度、管护投入维度、管护措施维度从“管护过程”评估管护绩效,农民满意维度则从“管护结果”评估管护绩效,绩效棱柱模型在农地整理绩效研究领域的应用实现了过程绩效和结果绩效的有机结合。本文基于绩效棱柱模型构建了包含5个维度、18个重要影响因素的农地整理管护绩效分析框架,各因素之间存在严密的逻辑关系,为绩效研究提供了明晰的分析路径。

三、数据来源及统计特征湖北省是全国13个粮食主产区之一,近年来湖北省大力推动农地整理项目实施,在确保粮食安全、促进社会经济发展、统筹城乡发展等方面取得了良好的效果。研究区域选择湖北省钟祥市(省辖县级市,荆门市代管)和团风县(隶属于黄冈市),两地分属鄂中江汉平原和鄂东大别山南麓山区域,资源禀赋、经济水平差异较大,在农地整理及其管护方面具有一定的典型性。研究人员分别于2015年12月27日—12月28日、2015年12月31日—2016年1月4日和2016年3月25日—3月28日期间,在两个县域内随机选择农地整理管护区域的7个镇共34个村开展问卷调查。最终获得有效问卷406份,其中钟祥市有效问卷202份,团风县有效问卷204份。问卷涉及的主要变量统计特征见表 1。

| 变量名称 | 涵义 | 均值 | 标准差 |

| 管护绩效(Y) | 农地整理管护实施的综合效果评价 | 3.333 | 0.979 |

| 管护制度 | |||

| 制度完善(x11) | 管护制度的制定与完善程度 | 2.914 | 0.953 |

| 制度执行(x12) | 管护制度的遵守与执行程度 | 2.872 | 0.970 |

| 外部监督(x13) | 管护外部监督的存在与有效程度 | 2.938 | 0.967 |

| 管护流程 | |||

| 流程清晰(x21) | 管护工作流程的清晰性和简明程度 | 3.057 | 0.819 |

| 决策环节(x22) | 管护决策过程的复杂性和困难程度 | 2.872 | 0.788 |

| 执行过程(x23) | 管护任务执行的针对性和完成程度 | 2.980 | 0.976 |

| 协调合作(x24) | 管护任务执行的人员协调与合作程度 | 3.071 | 0.859 |

| 管护投入 | |||

| 资金投入(x31) | 管护资金投入的充足程度 | 2.650 | 0.930 |

| 劳力投入(x32) | 管护劳力投入的充足程度 | 2.722 | 0.913 |

| 管护技能(x33) | 管护人员工作技能的熟练程度 | 2.975 | 0.875 |

| 管护措施 | |||

| 宣传工作(x41) | 管护中宣传工作的及时性和有效程度 | 2.973 | 0.952 |

| 日常巡查(x42) | 管护中日常巡查的及时性和有效程度 | 2.916 | 1.008 |

| 纠纷调处(x43) | 管护中调解处理村民纠纷的及时性和有效程度 | 3.071 | 0.873 |

| 损毁制止(x44) | 管护中制止损毁行为的及时性和有效程度 | 3.076 | 0.780 |

| 维护修复(x45) | 管护中设施和设备维护修复的及时性和有效程度 | 2.830 | 1.041 |

| 农民满意度 | |||

| 粮食增产(x51) | 农民对管护实施后粮食产量增加的主观满意程度 | 3.663 | 0.777 |

| 生活便利(x52) | 农民对管护实施后生活便利提升的主观满意程度 | 3.862 | 0.795 |

| 环境改善(x53) | 农民对管护实施后人居环境改善的主观满意程度 | 3.802 | 0.821 |

| 注:① 管护绩效赋值标准为“非常差=1,比较差=2,一般=3,比较好=4,非常好=5”;② 管护制度、管护流程、管护投入、管护措施的赋值标准为“非常低=1,比较低=2,一般=3,比较高=4,非常高=5”;③ 农民满意的赋值标准为“非常不满意=1,比较不满意=2,一般=3,比较满意=4,非常满意=5”。 | |||

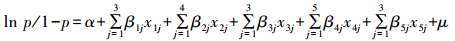

Logistic回归模型因其无需假定变量之间的线性关系, 对变量分布的正态性及方差齐次性没有严格要求, 并能计算概率事件发生的优势比等方面的特征成为经济计量领域的经典模型。考虑到本文农地整理管护绩效赋值的有序性和多值选择性,采用有序Logistic回归模型分析管护绩效的影响因素。

|

(1) |

式中,p为农地整理管护绩效Y对应的概率;x1j为管护制度类变量,x2j为管护流程类变量,x3j为管护投入类变量,x4j为管护措施类变量,x5j为农民满意类变量;β为变量的回归系数;α为常数项,μ为随机扰动项。变量具体涵义详见表 1。

运用STATA14软件中的ologit命令对上述方程开展回归分析,模型最终的伪R2值0.344,最后一次迭代的对数似然值-350.594,似然比卡方值366.86,对应的概率值0.000,表明整个方程具有较高的显著度。回归结果如表 2所示。

| 变量 | 优势比 | 标准误 | z统计值 | Wald统计值 | Prob |

| 制度执行(x12) | 1.435 | 0.193 | 1.870 | 3.497 | 0.061* |

| 决策环节(x22) | 0.733 | 0.159 | -1.950 | 3.803 | 0.051* |

| 执行过程(x23) | 1.677 | 0.175 | 2.960 | 8.762 | 0.003*** |

| 劳力投入(x32) | 1.602 | 0.191 | 2.470 | 6.101 | 0.013** |

| 维护修复(x45) | 1.570 | 0.171 | 2.650 | 7.023 | 0.008*** |

| 粮食增产(x51) | 2.677 | 0.235 | 4.200 | 17.640 | 0.000*** |

| 环境改善(x53) | 1.991 | 0.236 | 2.920 | 8.526 | 0.004*** |

| 注:① Wald统计值通过STATA软件提供的z统计值计算得到;②*、**、***分别表示10%、5%、1%水平显著度;③ 篇幅所限,仅汇报通过显著度检验的关键变量。 | |||||

有序Logistic回归结果基本验证了绩效棱柱模型分析框架的有效性。

(1) 管护制度类变量中制度执行程度(x12)在10%水平上显著影响农地整理管护绩效(Prob=0.061 < 0.10),其优势比为1.435,表明在其他条件不变前提下管护制度的执行程度提升时管护绩效相应提升的几率增加43.5%。管护制度类变量主要由制度特征要素构成,通过激励利益相关主体和约束机会主义行为引导管护的实施,反映内部管护制度和外部监督制度对管护绩效的促进效用。实证结果表明,管护制度是否完善、有效监督制度是否建立等要素对管护绩效的影响程度远低于管护制度是否落实。

(2) 管护流程类变量主要反映管护工作的次序安排对管护绩效的影响,从工作流程的清晰程度、决策环节的复杂程度、实施环节的有效性和协调合作性等多维度开展诠释。其中,决策环节(x22)和执行过程(x23)两个变量分别在10%水平和1%水平上对管护绩效产生显著影响,前者的优势比为0.733(Prob=0.051 < 0.10),表明在其他条件不变前提下决策复杂程度提高导致管护绩效提高的几率减少26.7%(即决策复杂程度提高会导致管护绩效降低);后者的优势比为1.677 (Prob=0.003 < 0.01),表明在其他条件不变前提下决策执行有效程度提高会导致管护绩效提高的几率增加67.7%。相对于决策过程和执行有效性,利益相关主体的协调合作程度以及管护流程整体清晰程度对管护绩效的影响不显著。

(3) 管护投入类变量中表现出统计意义的是劳力投入(x32),回归系数在5%的水平上显著不为0(Prob=0.013 < 0.05),优势比1.602表明在其他条件不变前提下劳力投入水平提高会导致管护绩效提高的几率增加60.2%。资金投入和劳力投入是农地整理管护投入的两种主要形式,研究区域调查数据显示受访农民普遍认为劳力投入比资金投入的作用更加直接,管护资金充足程度仅是保障劳力充裕的重要条件。此外,由于农民在长期农业生产中普遍积累了丰富的、无差异的农业生产技能,因此管护人员的劳动技能并没有成为显著因素。

(4) 管护措施类变量涵括管护的主要工作措施:宣传、巡查、调处、制止、维修。回归结果显示,上述变量中仅有维护修复(x45)的回归系数通过了1%显著度检验(Prob=0.008 < 0.01),表明在其他条件不变前提下及时有效地对管护设施及设备开展维护修复有利于管护绩效的提升,相应几率会增加57.0%(优势比为1.570)。其余变量对管护绩效影响未呈现显著的统计学意义。由此可见,尽管所有管护措施的基本职能不同,如宣传工作可以教育、鼓励普通农民参与管护,日常巡查可以及时发现损毁现象,纠纷调处可以化解村民间的设施设备使用矛盾,为管护营造良好氛围,损毁制止可以及时遏制破坏行为以防设施设备继续恶化,但损毁设施和设备的维护修复工作仍是管护的基础工作。

(5) 农民满意类变量中粮食增产(x51)和环境改善(x53)的回归系数均通过了1%显著度检验(Prob=0.000 < 0.01,Prob=0.004 < 0.01),两者的优势比分别为2.677和1.991,表明在其他条件不变前提下,农民对粮食生产和环境改善满意度的提高会促进管护绩效提高,其几率增加值分别是167.7%和99.1%。回归结果突出了农民满意类变量的重要性:绩效棱柱模型框架下的绩效研究体现了客观绩效和农民主观满意程度的一致性。需要说明的是,部分基础设施如田间道路兼具服务农业生产和提供生活便利的目标,受访农民往往忽视了后者,导致了生活便利(x52)的显著性远远低于其他变量。

此外,Wald统计值反映了回归模型中自变量对因变量的相对影响程度,表 2显示的7个变量中,贡献度最高的前三位变量为粮食增产(x51)、执行过程(x23)、环境改善(x53),随后依次为维护修复(x45)、劳力投入(x32)、决策环节(x22)、制度执行(x12)等。容易看出,管护绩效的贡献度排序为农民满意类、管护流程类、管护措施类、管护投入、管护制度类变量。

五、增强回归树模型为进一步验证有序Logistic回归模型中解释变量的相对影响程度,采用增强回归树模型分析不同变量的贡献度。

增强回归树模型是一种基于分类回归树算法的一种自学习方法,其特点是通过随机选择和自学习方法产生多重回归树,能提高模型的稳定性和预测精度[18]。在运算过程中,多次抽取一定量的随机数据,分析自变量对因变量的影响程度,剩余的数据均用来对拟合结果进行检验,最后对生成的多重回归取平均值并输出结果[19]。增强回归树模型提高了计算结果的稳定性和精度,可以得到某个自变量对因变量影响的贡献度,以及其他自变量不变或者取均值的情况下,该自变量与因变量的相互关系[20]。已有学者开始将增强回归树模型应用于土地科学研究领域[21-22]。

本文在绩效棱柱模型分析框架内,以农地整理管护绩效为因变量,以管护制度、管护流程、管护投入、管护措施及农民满意等5类共18个变量(表 1)为自变量,调用Elith编写的R语言程序包(gbm package)[18]进行增强回归树分析。程序运行中设置学习速率为0.001,每次抽取50%的数据进行分析,50%数据进行训练,并进行5次交叉验证。模型经过4600次分形达到最优,平均总偏差0.956,平均残差0.262;估计交叉验证偏差0.386,标准误0.019;训练集数据相关性0.855,交叉验证相关性0.774,标准误0.02。增强回归树模型的自变量贡献度排序见表 3。

| 影响因素 | 变量类型 | 有序Logistic回归模型排序 | 增强回归树模型排序 |

| 粮食增产(x51) | 农民满意类 | 1 | 1 |

| 执行过程(x23) | 管护流程类 | 2 | 6 |

| 环境改善(x53) | 农民满意类 | 3 | 3 |

| 维护修复(x45) | 管护措施类 | 4 | 6 |

| 劳力投入(x32) | 管护投入类 | 5 | 8 |

| 决策环节(x22) | 管护流程类 | 6 | 13 |

| 制度执行(x12) | 管护制度类 | 7 | 4 |

| 注:① 增强回归树模型中制度完善(x11)排序第2,贡献度12.5%;生活便利(x52)排序第5,贡献度6.6%;上述变量在有序Logistic回归模型中均未通过10%显著度检验,故未列出;② 维护修复(x45)和执行过程(x23)排序并列第6,贡献度均为6.2%。 | |||

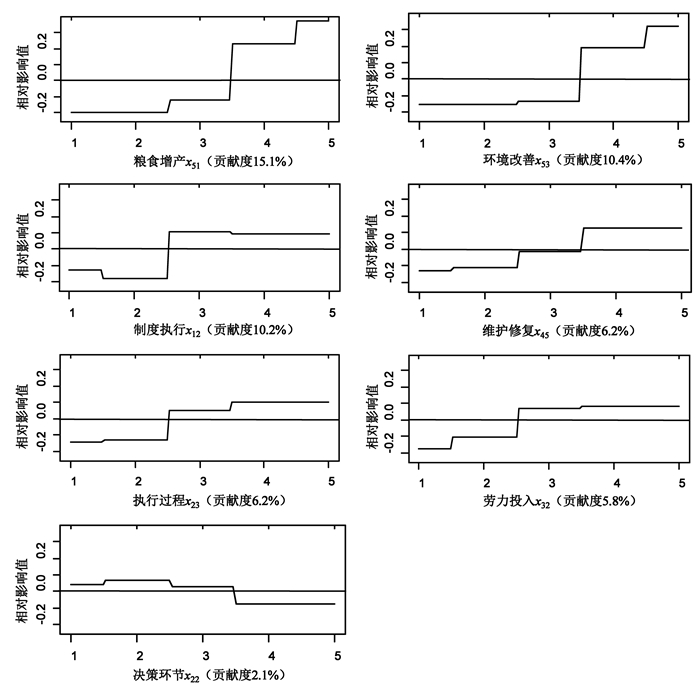

增强回归树模型分析结果表明,粮食增产(x51)和环境改善(x53)的贡献度高达15.1%和10.4%,排名分别为第1和第3,与有序Logistic回归模型排名相同,体现农民满意类变量的重要性;制度执行(x12)的贡献度为10.2%,排名上升到第4;维护修复(x45)、执行过程(x23)、劳力投入(x32)等变量的贡献度依次为6.2%、6.2%、5.8%,排名均出现小幅度下降;决策环节(x22)排名下降幅度较大,以2.1%的贡献度列第13位。上述7个变量累积贡献率为56.0%,其中农民满意类变量贡献度25.5%,管护制度类变量贡献度10.2%,管护流程类变量合计贡献度8.3%,管护措施类变量贡献度6.2%,管护投入类变量贡献度5.8%。比较贡献度排序结果,可以认为两种模型分析结果相对一致。由于计量经济模型和分类回归树算法的数学原理和实现算法存在较大差异,部分自变量(如x22)贡献度出现较大偏差。

图 2表示变量取值变动对管护绩效影响力的变化,相对影响数值大于0表示变量与管护绩效之间存在正相关关系,数值小于0表示变量与管护绩效之间存在负相关关系,数值等于0表示两者不存在相关关系。

|

图 2 增强回归树模型中变量的相对影响 |

粮食增产(x51)和环境改善(x53)两个变量对管护绩效水平的影响力趋势基本相同:当变量取值在1~3时影响力曲线为负,当变量取值大于3时曲线为正。说明开展管护后农民对粮食增产和环境改善的满意程度处于“非常低”“比较低”或“一般”时,对管护绩效产生负向影响;当满意程度为“比较高”时,对管护绩效的影响发生剧烈突变并转变为正向;若满意程度升级为“非常高”时,这种正向影响的程度更加强烈。

制度执行(x12)的影响力曲线变化特征是:当管护制度的执行状况为“非常低”“比较低”时对管护绩效产生消极影响;当执行情况改变为“一般”及以上等级时,与管护绩效形成稳定的正向相关关系,不随评价等级变化而发生较大的改变。

维护修复(x45)、执行过程(x23)、劳力投入(x32)等变量的影响力曲线变化趋势比较接近:变量取值为“非常低”、“比较低”时对管护绩效产生消极影响,并且影响力逐渐减弱;除此之外对管护绩效产生积极影响,影响程度逐渐增强但变化幅度不明显。

决策环节(x22)是一类“负向指标”,根据有序Logistic回归结果,决策环节越复杂管护绩效越低。影响力曲线表明,当决策复杂程度属于“非常低”“比较低”或“一般”时,该变量与管护绩效存在微弱的正相关关系;当决策复杂程度属于“比较高”“非常高”时,变量与管护绩效存在较明显但差异不显著的负相关关系。

六、结论与启示本文基于绩效棱柱模型构建了农地整理管护绩效影响因素的分析框架,利用有序Logistic回归模型和增强回归树模型验证了绩效棱柱模型的有效性与合理性。主要研究结论有:(1) 制度执行(x12)、执行过程(x23)、劳力投入(x32)、维护修复(x45)、粮食增产(x51)和环境改善(x53)等变量显著正向影响农地整理管护绩效,而决策环节(x22)的复杂程度与管护绩效存在显著负向相关关系。严格遵循管护制度、坚决执行管护任务以及充足的劳力投入、迅捷的设施维修、简洁的决策过程提高了管护的过程绩效,而农民普遍满意的生产能力和生活环境则提高了管护的结果绩效;(2) 从绩效棱柱模型的维度来看,管护绩效贡献度排序依次为农民满意类变量、管护制度类变量、管护流程类变量、管护措施类变量、管护投入类变量。对管护绩效而言,结果绩效的重要性大于过程绩效;受益农民更加重视管护带来的经济效益和环境效益;在管护过程中制度的建立是管护实施的基础性工作。此外,具体变量对管护绩效影响力的变化在特定测量值上具有“突变”特征。

根据研究结果得到如下启示:(1) 将绩效棱柱模型引入管护绩效研究中,坚持农地整理管护服务的“顾客”导向,重视利益相关者在绩效管理中的主体地位。既要鼓励利益相关者对管护工作的贡献,也要承认利益相关者满意程度的重要性,同时还要统筹制度安排、流程设置、管护投入等关键要素以提升管护绩效。(2) 根据实地调查,研究区域的农地整理管护实施还存在需要改进之处,建议管理部门结合理论研究成果完善管护工作关键环节,在管护制度制定的基础上强化制度的执行,实现“有章可循、有章必循”,简化管护任务决策的冗余度,增强管护任务的执行力。借鉴湖北省嘉鱼县等地区的经验将管护经费列入政府预算,适当增加管护劳力的投入,提高损毁设施设备修复的及时性,努力满足农民在改善农业生产和居住环境上的心理预期。(3) 根据绩效影响因素在特定取值上发生“突变”的特征,针对性地提高该因素的评估等级,使其对管护绩效的消极影响迅速转变为积极影响,是实现管护绩效提升的有效途径。以粮食增产满意程度为例,该变量赋值从“一般”提升至“比较高”会带来管护绩效质的飞跃,因此在管理部门需反思管护环节中影响评价等级为“一般”的措施,以此为抓手促成粮食产量的增加。(4) 农地整理的管护实施可能会随着政策环境的变化而变化,如农地大规模流转、农业产业化和产业融合,这些都是本文未涉及的研究背景,也给下一步研究提出新的挑战和努力方向。

| [1] | 廖建桥. 中国式绩效管理:特点、问题及发展方向[J]. 管理学报, 2013, 10(6): 781–788. |

| [2] | 汪玉凯, 黎映桃. 公共部门绩效评估——从标准、指标和制度视角的分析[J]. 中国行政管理, 2007(12): 16–18. DOI: 10.3782/j.issn.1006-0863.2007.12.005 |

| [3] | 聂英, 王守臣. 农地后备资源开发整理效益评价及分析——以吉林省西部土地开发整理重大项目为例[J]. 农业技术经济, 2013(4): 108–116. |

| [4] | 金晓斌, 周寅康, 李学瑞, 等. 中部土地整理区土地整理投入产出效率评价[J]. 地理研究, 2011, 30(7): 1198–1206. |

| [5] | 罗文斌, 吴次芳, 倪尧, 等. 基于农户满意度的土地整理项目绩效评价及区域差异研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2013, 23(8): 68–74. |

| [6] | 郑华伟, 张锐, 刘友兆. 利益相关者视角下农村土地整理项目绩效评价[J]. 中国土地科学, 2014, 28(7): 54–61. |

| [7] | 张俊凤, 花盛, 刘友兆, 等. 基于改进灰靶模型的土地整治可持续性评价研究——以江苏省为例[J]. 长江流域资源与环境, 2014, 23(2): 153–160. |

| [8] | 汪文雄, 李敏, 杨钢桥, 等. 标杆管理视角下农地整治项目后期管护效率测度研究[J]. 南京农业大学学报(社会科学版), 2014, 14(4): 75–84. |

| [9] | 胡珍, 杨钢桥, 汪文雄, 等. 基于农户视角的农地整理项目后期管护绩效评价[J]. 水土保持通报, 2015, 35(2): 198–204. |

| [10] | 杨丽娜, 何多兴, 杨庆媛. 土地整治后期管护影响因素及保障体系分析——以三峡库区云阳县为例[J]. 西南师范大学学报(自然科学版), 2013, 38(5): 134–141. |

| [11] | 赵微, 吴诗嫚. "结构—行为—绩效"框架下农地整理的管护绩效研究[J]. 长江流域资源与环境, 2016, 25(2): 249–256. |

| [12] | 赵微, 杨钢桥, 李金玉, 等. 基于OLS和分位数回归的农地整理管护绩效研究[J]. 中国土地科学, 2016, 33(8): 72–80. |

| [13] | Neely A, Adams C. The New Spectrum: How the Performance Prism Framework Helps[J]. Business Performance Management, 2003(2): 39–47. |

| [14] | 贾云洁, 王会金. 价值取向与政府绩效审计评价体系构建研究[J]. 山东社会科学, 2012(1): 146–149. |

| [15] | 倪星, 余琴. 地方政府绩效指标体系构建研究——基于BSC, KPI与绩效棱柱模型的综合运用[J]. 武汉大学学报(哲学社会科学版), 2009, 62(5): 702–710. |

| [16] | 彭兰香, 李佳丽, 刘婷. 基于绩效棱柱和PSR模型的水环保绩效审计评价体系构建研究——以浙江省"五水共治"为例[J]. 财经论丛, 2015(5): 67–73. |

| [17] | 卓越. 公共部门绩效评估的主体建构[J]. 中国行政管理, 2004(5): 17–20. |

| [18] | Elith J, Leathwick J R, Hastie T. A Working Guide to Boosted Regression Trees[J]. Journal of Animal Ecology, 2008, 77(4): 802–813. DOI: 10.1111/j.1365-2656.2008.01390.x |

| [19] | Prasad A M, Iverson L R, Liaw A. Newer Classification and Regression Tree Techniques: Bagging and Random Forests for Ecological Prediction[J]. Ecosystems, 2006, 9(2): 181–199. DOI: 10.1007/s10021-005-0054-1 |

| [20] | 蔡文华, 杨健, 刘志华, 等. 黑龙江省大兴安岭林区火烧迹地森林更新及其影响因子[J]. 生态学报, 2012, 32(11): 3303–3312. |

| [21] | Chen M, Lu Y, Ling L, et al. Drivers of Changes in Ecosystem Service Values in Ganjiang Upstream Watershed[J]. Land Use Policy, 2015(47): 247–252. |

| [22] | 李春林, 刘淼, 胡远满, 等. 基于增强回归树和Logistic回归的城市扩展驱动力分析[J]. 生态学报, 2014, 34(3): 727–737. |

2017, Vol. 17

2017, Vol. 17