财务纠纷及其化解一直是法学和社会学研究的热点问题,在财务纠纷研究文献中,研究者关注最多的则是债务纠纷,即纠纷的双方在债务的形成条件、数额等方面存在的权益争夺,而这些债务纠纷案更多的是针对在“债”的界定(无论是存在与否,还是存在的数量)存在争议的案例。针对这些案例,法学学者更多的是从法条的角度来阐释不同主体申张权益的依据及可能性[1-3],而社会学与人类学学者的研究则从法理与情理(成文法与习惯法)来理解不同主体权益诉求的来源及其行为策略[4-5]。相比之下,关于讨债的研究则要单薄得多,因为在法学学者看来,讨债的案例中“债”的权属关系一般较为清晰,不值得再费口舌来阐述,他们更愿意分析这一债权如何“兑现”,例如“依法收贷”和“炕上开庭”[6]。社会学学者对讨薪行为(特别是农民工讨薪)的研究则展现出作为债权人的劳方与作为债务人的资方在对抗时的各种“硬手段”与“软策略”[7-9]。

在上述纠纷视角下,研究者更多的是预设了债权人与债务人之间的对抗性;与这一视角不同,徐昕将博弈论引入到讨债的分析之中,推进了“合作”视角的路径,即在他的视域下,讨债完成的过程事实上就是债务人与债权人合作的过程。他通过一个民间收债个案的分析,指出“私力救济的威慑会激励相互之间的合作行为,导致债务人倾向于选择合作”[10]。需要指出的是,徐昕关于收债的研究是置于“债权人(委托人)—收债人(代理人)—债务人”的框架中,着重探讨—收债人与债务人之间的互动,即债务人与收债人的合作。这一互动模式与债权人和债务人直接的互动模式相比存在明显的差异:前者信息不对称及基于此而采用的权力技术(策略)是合作能够成功的关键,而后者并不存在这一基础。在乡村社会内部,人们彼此之间相互熟悉,因此在信息对称的情况下,特定的社区(制度)文化如何影响债务人的合作行为则是一个有待进一步深入探讨的问题。本文则是延续将讨债(收债)视为债务人与债权人的“合作”,从博弈论的视角出发,提出解释乡村社会内部讨债行为的分析模型。需要言明的是,本文的目的不是建立正式的博弈分析模型,也不注重博弈模型的技术层面,而是将博弈思路作为一个分析视角,借以提炼和定义有关的研究问题和分析概念[11],并以此为基础勾勒讨债过程中出现的不同博弈类型。

二、乡村社会中讨债的理论分析讨债是债权人依据其合法有效的债务凭证,要求债务人履行其给付义务的行为。斯奇巴民指出,“债的本质不在于我们取得某物的所有权或者获得役权,而在于其他人必须给我们某物或作出某事”[12]。易言之,债只有在债务人“合作”的境况下,其对债权人才是有意义的。讨债(收债)则是债权人令“债权”可以兑现的过程①。在这一节,笔者将借助博弈论构建一个分析讨债的理论模型。

① 需要指出的是,本文所分析的基本单位是“行动”,即以单一一次的“行动”为基本单位,在单次的行动中债权人与债务人的互动。讨债的过程事实上可能是由一系列行动所组成,即同一个债需要讨很多次,其中的某次行动可能依循某种模式和策略,当其转向另外的行动时,其所依循的模式和策略则可能发生变化。

(一) 讨债的结构背景农村熟人间的讨债并不是债权人依凭债权就可以贸然强收的。李景汉在民国时期定县调查时即指出,“债主对于负债人到期不能偿还时,其态度大半颇为平和,因为债主是本地殷实的农人、商人或钱局,负债人均系邻里乡亲,且多顾惜信用,尊重名誉,所以因为欠债而引起纠纷甚少。”[13]乡村社会内在的情面原则和留人活路原则[14],使得农民在讨债的过程中十分谨慎地运用过激方式[15]。

讨债往往因为债的属性不同而有一定的差异,例如赌博、薪酬、借债等等不同的“债”在农民的认知中的地位有所不同。为了便于理论的阐述和实质性的讨论,我们首先在一个具体的场景中来介绍债权人与债务人的关系结构——建筑业的包工头与农民工之间的债务关系及讨薪行为②。这种场景的设定事实上限定了本研究对讨债行为分析的内外部结构和本研究所提出的理论命题的外部约束条件,即包工头与农民工并不是一般意义上的资方和劳方关系,讨债本身也不是劳资冲突的一部分,而是乡村社会互动关系的再演绎,乡村社会内“低头不见抬头见”的特征决定了双方的行为选择,除非他们决定“断绝关系”而终结博弈,否则他们在行为选择的时候一定会依循乡村社会内部公认的情面原则和留人活路原则。也正是因为这种研究视角的选择,在本文的分析中,我们并没有将外部的政府行为和政策纳入到分析之中。

② 从一般概念意义上来讲,欠债讨债与欠薪讨薪可能存在一定的差异,而且这种差异可能影响诉讼的结果,因为后者引发的情理压力更大,行政与司法也更容易维护债权人的权益;更为关键的是,二者在“是否拥有约前关系”维度上的差异会影响讨薪者与讨债者的行为选择。通常借钱是发生在有约前关系的两个行为主体之间,即关系不好不会借钱,而一旦借钱就不好意思采用极端的方式(如暴力和诉讼)来讨债;劳方与资方之间由于不存在约前关系,因此劳方更容易采用极端的方式来讨讨薪。在农村社会之中以及具有“关系属性”的建筑行业的包工头与工友之间,究竟是借出现金还是拖欠薪酬对于讨债行为选择的影响则要小得多,故在本研究并未严格区分“债”与“薪”的差异及其对讨债行为选择的影响。

建筑行业(特别是路桥建筑业)的劳动力市场有两个典型的特点,即劳动力的高流动性,以及工资发放的滞后性。这种特征导致了建筑业中的“关系”运用十分普遍:对包工头来讲,他希望运用“关系”来维持一支可以“召之即来”,拥有技术、工作稳定的劳动力队伍;对于工人来讲,他希望运用“关系”来保障自己有稳定的就业机会,并降低欠薪风险[16]。当包工头无法及时地从建筑单位获得工程承包建设款时(或无法完全获得),其为了降低边缘工人可能带来的不确定性,则可能在薪酬发送中遵循“逆差序格局”的逻辑,即包工头会先将工资发给与其“关系”较远的边缘工人,再将工资发给与其“关系”较近的核心工人[16]。在这一结构之下,与农民工发生欠薪(债)关系的包工头则更可能是具有“强关系”[17]的熟人。向熟人讨薪的过程不同于既有研究所强调的“表演式讨薪”,农民工必须体谅作为债务人的包工头。从某种意义上来讲,包工头与具有“强关系”的农民工之间有双向的责权关系,一方面作为庇护者的包工头有义务为农民工提供稳定的工作,并在工作中为其提供关照,并积极地为其筹措薪酬;但另一方面,作为被庇护者的农民工也要体谅包工头,必要时①要包容包工头的欠薪。

① 这个“必要的时候”是一个重要的约束条件,即包工头要主观上没有欠薪的动机,只是基于客观原因,如流动资金短缺、工程款未结等。

(二) 分析概念本文引入博弈论的视角来分析在建筑行业中包工头与具有“强关系”的农民工之间的讨薪行为,并不是要在博弈论一般理论的基础上来分析包工头与农民工(债权人与债务人)的成本与收益,而是以博弈论为视角,厘清债权人与债务人在互动过程中,双方拥有的策略集以及这些策略选择的前提条件。基于此,本文旨在提出一个分析性的框架,讨论债权人与债务人在不同情景下基于何种条件而采取何种策略,而不同策略之下的规划,以及行动者的预期收益及对方的策略如何,以此来理解建筑行业中包工头与具有“强关系”的农民间所发生的讨薪互动。下面我们将讨论几个与之相关的分析概念。

1. 信息信息是博弈论中的一个重要概念。既有的研究业已证明,如果参与各方拥有完全信息,那么博弈双方非常有可能达到帕累托效率最优的结果。但在现实中,通常的情况就是信息并不对称,徐昕对私力讨债的分析就指出,债务人正是基于对民间收债人信息的不了解而“被迫”选择合作、偿还债务[10]。在本文所分析的建筑行业中,包工头与农民工之间信息的不完备程度并不像徐昕所分析的那样低,但其远未达到完全对称的程度,一方面包工头(债务人)知道农民工(债权人)的家庭境遇及性格秉性,另一方面包工头也知道农民工讨薪的紧要程度(如家中是否急等着这笔钱)。即便如此,仍尚有一些私人的信息是由债务人所掌握的,如债务人有无拖延还款的动机。这个信息对债权人而言很难获取,但他可以通过其他的信息来源来推测,如债务人对债权人讨债行为的态度来推测后者是否有拖延的动机。

2. 财务约束财务预算约束软化是自科尔奈引入到转轨经济学分析之后,被广泛运用到相关经济行为的分析之中。在本讨债的模型之中,财务约束更多的是指债务人对债务(薪酬)偿还的能力限制。易言之,就是债务人是否有钱可还。如果债务人无论想任何办法都无法筹措到资金以偿还债务,那么对其而言,财务约束则是硬化;反之,则是软化的。就本文所讨论的乡村社会内部的讨债博弈而言,债务的财务约束基本都是软化的,即如果债务人确定要还这笔钱(如债权人急需这笔钱救命或供子女上学),他可以通过抵押物向银行贷款,也可以通过向亲戚、邻里借钱来偿还或部分偿还债务②。当然,债务人财务约束的软化程度取决于下文所要讨论的债权人讨债目标的硬化程度。

② 本文在这里讨论财务约束的软化有两个基本前提,其一是个体性而不是团队的薪酬财务,这也决定了债的标的物不会过大,不会超出债务人借款的能力;其二是熟人之间的债务关系,债务人有义务偿还债权人以帮助债权人渡过家庭危机。

3. 讨债目标的硬化程度在熟人之间,债权人如何讨债,运用何种策略往往受债权人讨债目标的硬化程度所决定。讨债目标的硬化程度则是债权人是否一定要讨回债务、兑现债权。如果债权人的家庭支出压力增大(如家人生病住院、子女读书、买房或结婚、过年办年货等),那么债权人的讨债行为目标硬化程度就高;反之则低。在目标硬化程度低的情况下,债权人具体的讨债行为与债务人的偿还行为并不直接相关,可能债权人上门讨债,债务人一阵“哭穷”,债权人就回去了,终结了这次“讨债”行为。

4. 战略战略是博弈理论分析中一个极为重要的概念,它是“参与人在给定信息集的情况下的行动规划,它规定参与人在什么时候选择什么行动”。它是参与人的“相机行动方案”(Contingent Action Plan),它告诉参与人如何对其他参与人的行动作出反应[18]。在本文所分析的讨债博弈模型中,战略是指债权人与债务人所共同嵌入的社会规范,这一规范要求债权人与债务人基于“关系”要互相体谅,债务人要尽快偿还债务,同时当债权人面对家庭支出压力增大时,债务人要想尽一切办法偿还债务;同时债权人也不应处处紧追债务人,特别是在债权人家庭支出压力不大的情况下。这种“关系”所形成的规范令债权人与债务人都约束在一套相辅相成的“责—权”网络之中。

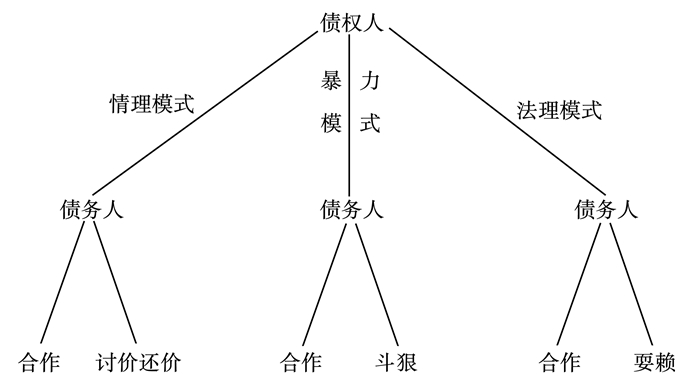

(三) 模型建构在前文,我们围绕乡村社会内部讨债的结构背景及相关的分析型概念展开了介绍,下文我们将在此基础上提出一个有关债权人与债务人关于讨债的序贯博弈模型。在这个博弈模型中,首先,我们要探讨的是讨债博弈的时间序列及其博弈规则的选择;其次,要探讨在博弈一方采取行为后另一方的策略集;此外,我们将要分析特定的策略将在什么样的条件和情景下产生;最后,我们将在上述讨论的基础上提出一组可供分析和检验的假设与命题。图 1即是我们所提出的乡村社会内部的讨债博弈模型,下文即将依据图 1中的行动顺序展开具体的分析。

|

图 1 乡村社会中债权人—债务人讨债互动过程的序贯模型 |

当债权与债务关系形成后,是否讨债(薪)的主动权便掌握在债权人手中。就讨债的行为选择而言,债权人有三种可供选择的行为模式,即情理模式、暴力模式和法理模式。

情理模式是债权人依循乡村社会内部的情理与脸面原则向债务人进行债务索取。在乡村社会内部,讨要到欠款固然是讨债的终极目的,但以一种温和的,债务人可以接受的方式进行讨债而不损害债权人与债务人间的关系也是乡村社会的内在要求。在情理模式之下,债权人的讨债行为必须符合情理原则,不能不给债务人留有情面,不能采用过激的方式。情理模式要求债权人在什么样的情况下可以讨债,在什么样的情况下不可以讨债;可以用什么样的方式来讨债,不可以用什么样的方式来讨债。

暴力模式是指债权人自行或借由他人采用暴力或暴力威胁迫使债务人偿还债务。暴力模式是属于私力救济的范畴,它运用的是私人性的、非正式的强力逼迫债务人与债权人“合作”。暴力模式最重要的特征是不予债务人讨价还价的空间,而直接以强力或强力威胁来实现对债务人债务偿还中的“支配”。

法理模式是指债权人通过司法程序“依法”向债务人进行讨债。法律条文、债务权益则成为司法机关进行裁决的依据,法律规范所依循的“普遍主义”法则便成为债权人保障其债务权益的依凭。在法律“普遍主义”的规范之下,债务人的“特殊情况”以及其对债权人日常的“庇护”都不能成为其拖延债务的理由。

2. 债务人的策略:合作、讨价还价、斗狠或耍赖当债权人采用不同策略讨债时,债务人会针对债权人的行为选择相应的应对策略。具体而言,债务人的策略包括四类,即合作、讨价还价、斗狠或者耍赖。这里仅仅是讨论债务的策略集,而在什么样的情况下(情景下),债务人会采用特定的行为策略则将在下一部分专文阐述。

(1) 合作。当面对债权人讨债,债务人自愿或被迫与债权人“合作”,全部或部分偿还债务。这种合作可能是自愿的,因为“欠债还钱”是天经地义的。当债权人已允许债务人欠钱(薪),现在当债权人再次讨债(薪)时,债务人则理当积极偿还。同时,债务人的“合作”同样也可能是基于暴力的威胁或司法机关的裁决而被迫采取的。徐昕对民间收债人通过威胁以及对债务人声誉的破坏来迫使其进行“合作”[13]。虽然在具体的实际中,这种合作的程度存在差异——全额偿还还是部分偿还,本文的讨论并未对此差异予以更为细致的分析,本文则将全额偿还和部分偿还统一视为“合作”。

(2) 讨价还价。所谓讨价还价是指当债权人向债务人提出债务索取诉求时,债务人摆出各种理由,以拒绝(包括主观或客观拒绝)偿还债务。在乡村社会内部,这种讨价还价表现为债务人“哭穷”等形式。讨价还价的特征是“非直接的、柔性的拒绝”,它虽然最终未能与债权人达成“合作”,但是它使得债权人与债务人既有的社会关系得以维系,而不至于因为债务问题而发生裂痕。讨价还价的策略类似于博弈论中的“信息博弈”,它是债务人向债权人传达自身拥有的私人信息,例如工程方拖欠的款项尚未结算,债务人家庭生活的拮据程度等。当债务人采取“哭穷”策略时,一方面,向债权人传达了自身家庭财务约束的情况;另一方面,则向债权人传达主观积极偿还的动机。上述信息的传达则有助于债权人“移情”理解债务人,同时债务人构建的“弱者”情景,使债权人在情理的法则下无法引入“硬手段”来讨债。

(3) 斗狠。当债权人通过强硬的方式向债务人索取债务时,后者通过同样强硬的方式来拒绝偿还债务。斗狠策略的行为逻辑是“你狠,我比你更狠”,它是一种公开的方式撕裂债务人与债权人之间既有的社会关系。当债务人采用“斗狠”策略时,其向债权人传达的信息是:“即便有能力偿还,也不一定马上偿还。”

(4) 耍赖。当债权人向债务人提出职务索取诉求时,债务人虽然名义上承认债务的存在,但却以偿还能力不足为由直接拒绝兑现债权。如果说讨价还价是试图通过向债权人传达相关信息以博得债权人的理解和同情而实现“在不偿还债务的情况下,既有社会关系能得以维系”的目标,那么耍赖则是在拒绝偿还债务的情况下,同时拒绝向债权人“示弱”,并传达自己未能偿还债务的“合理性”理由。

上述的四种策略是债务人在债权人面对讨债的可能应对方式,在这一部分仅仅是探讨了不同策略的特征与内涵,而并未进一步探讨不同策略发生的结构条件,后者将在下一部分展开更为细致的分析。

3. 行为选择的约束条件前文中我们侧重于讨论债权人与债务人在讨债博弈互动中所采用的策略集,它并未区分不同策略被引入或“激活”的前提条件。在现实中,债权人究竟是选择情理、暴力或法理模式来展开讨债,以及债权人究竟是采用合作还是讨价还价、斗狠或耍赖来应对债权人的讨债诉求,则需要在特定的约束条件下来探讨。

首先,债权人行为模式选择的约束条件。在乡村社会内部,大家“低头不见抬头见”,彼此熟识,加之建筑行业特殊的性质,许多的债权人自身也是由债务人介绍或带到工地。沈原对建筑工劳动过程的研究发现,“包工头”、班组长及“核心工人”与“边缘工人”在具体、复杂的劳动过程中,衍化出一种精致的权力关系,各种工作力量带入劳动现场的先赋关系,经过生产活动的磨砺、融合、重组,变得更加深化和巩固,班组长及核心工人在劳动过程中能理解“包工头”的难处,不在薪水和奖金上对“包工头”施加压力,更为重要的是,即便“包工头”因故欠薪,他们也不仅不会背叛,还可能“扶老板一把”[19]。在这种结构下,作为债权人的班组长或工人若没有特殊的家庭支出,其不会也不应该向“包工头”讨债,即便是偶尔问债,其行为目标的约束也是软化的,即仅仅是问问而已,债权人若是有钱便还一些;若是没有,则下次再说。而一旦债权人引入暴力或法理模式来讨债,则意味着彼此既有的社会关系将解体。债权人也完全能意识到暴力与法理模式被引入后的后果,因此当债权人引入这两种行为模式时,其已经有了终结博弈的预期。

债权人之所以不积极讨债或讨债的目标约束软化,是因为其相信债务人没有主观拖欠债务的动机(有钱故意不还),债权人对债务人这一主观动机的私人信息的掌握主要来源于两个方面,其一,是债务人及其家人的消费行为,即他们是否大手笔消费却无意还债;其二,则是债务人面对债权人讨债行为的态度是积极热情,还是消极冷漠。

基于上述的分析,我们提出关于债权人行为模式选择条件及特点的命题:

P1在乡村社会内部,当债务人主观上无拖欠债务的动机,那么债权人最优的策略是采用情理模式来讨债。与情理模式相比,暴力模式和法理模式都可能恶化并瓦解债权人与债务人既有的社会关系。

其次,债务人特定行为策略产生的条件。债务人的行为策略是针对债权人行为所作出的选择,后者的行为在相当程度上也预设了前者行为选择的路径。理论上,无论债权人采用任何讨债模式(情理、暴力或法理),债务人都有可能选择“合作”的策略,因为“欠债还钱”是天经地义的事情。在债权人与债务人的互动博弈中存在着一个基础性的背景知识,即债务人很清楚毕竟是债务人欠着债权人的钱,因此无论是债权人通过何种方式讨债,债务人予以“合作”,偿还债务,这也只不过是把属于债权人的东西物归原主,债务人虽然不高兴,但本质上也未损害其利益[10]。债权人的讨债行为即便存在不妥,其缘由亦还在债务人欠钱,因此理论上债务人都有可能对债权人的讨债行为予以“合作”,特别是当其不愿意就此与债权人关系闹僵时。

如果债权人采用情理模式通过“哭穷”等方式来向债务人索要债务时,债务人也只能依循情理原则来回应。当债务人意识到债权人的家庭支出压力增大、讨债目标硬化程度较高时,债务人更有可能予以“合作”,全部或部分偿还。因为债权人此前借钱(或不及时兑现薪酬)已经是对债务人帮忙了,现在债权人自身家庭面临支出压力,即使债务人不能投桃报李,至少也要及时偿还其所欠的债务,以帮助债权人渡过困难。若债务人意识到债权人的家庭支出压力不大,讨债目标硬化程度不高,债务人同时也无资金偿还时,其最佳的应对策略便是“讨价还价”,即通过“哭穷”来向债权人传达自己偿还动机强、偿还能力不足的信息。通过这种策略,债务人以期获得债权人的谅解,并主动放弃此次债务索取的诉求。上述分析我们可以总结如下命题:

P2.1当债务人试图保持和维系同债权人的社会关系时,“合作”是债务人的最佳应对策略。

P2.2在情理模式的互动中,当债权人的讨债目标硬化程度较高,债务人的“合作”更有可能发生;当债权人的讨债目标硬化程度较不高,债务人自身支付紧张时,他更有可能进行“讨价还价”。

当债权人通过暴力方式来索取债务时,虽然债务人可能基于理亏在先而选择“合作”,但由于债权人采用“暴力”索债,其客观上伤及到债务人的面子,对债务人的声誉造成了损害。如若债务人的社会地位高于债权人(如债务人是包工头,债权人是农民工),那么这种声誉的损伤则特别大。面对这种局面,债务人则可能采用“斗狠”的策略,同样运用“暴力”的方式来应对债权人的索债。在这一过程中,债务人对债权人行为合作的挑战与质疑不再是“是否应该讨债”,而是“是否应该以这种方式进行讨债”。我们提出如下命题:

P3.1债权人通过暴力索要债务会伤及债务人的声誉和面子,债务人更有可能采用斗狠的策略来拒绝同债权人的合作。

P3.2债务人采用斗狠的策略质疑的是债权人讨债的方式,而不是讨债行为本身。

当债权人通过法理的方式来索要债务时,债务人亦可能因“理亏”而合作,但对簿公堂同样形成了对债务人面子的损伤和声誉的损害,因此债务人一定会利用法理(司法)框架内在的结构来为自己“扳回一局”。因为现行法律本质上是一种不利于债权人而相对更利于债务人的机制,法院实施惩罚规则——执行欠债还钱的法律,不能归于可置信的惩罚承诺,因为惩罚缺乏力度、滞后,且法律为债务人提供了可利用的技巧[10]。易言之,在法院的判决后,具体的执行仍然依赖于债务人的“合作”,当诉讼本身伤害了债务人的面子和声誉,债务人则可能利用司法框架的结构,摆出一个“没钱可还”的耍赖态度。基于上述分析,我们提出如下命题:

P4.1债权人利用法理模式索要债务时,因伤及债务人的声誉与面子,后者更有可能采用耍赖的策略来拖延或拒绝债务的偿还。

P4.2法理模式的互动最终也依赖债务人的合作,这一结构赋予了债务人反制债权人的能力。

最后债务人的应对策略反过来又会构成债权人下一次行为策略选择的条件。债权人通过债务人应对行为所传达的信息来调整自己的行为模式选择。例如,债权人通过情理模式向债权人索债,但若债务人态度傲慢,则债权人认为这是其传达了一种主观上有意拖欠债务的意图,则可能在下一次的讨债中调整策略,启用暴力或法理模式。在债权人的三种行为模式的选择中,情理模式的失效则可能转化为暴力或法理模式,且暴力和法理模式之间可以相互转化;但一旦启用暴力和法理模式则无法再逆转到情理模式。对此我们提出命题:

P5.1当债权人通过收集债务人的行为信息会促使其调整下一次的行为模式。

P5.2在债权人的行为模式选择中,情理模式可以升级到暴力或法理模式,且暴力与法理模式之间可以相互转化,但二者都无法再逆转到情理模式。

上述的分析框架并不完全是理论推演,它同时也源自于我们对西南一个建筑业包工队内部成员间讨薪行为田野观察的反思。接下来,我们将结合田野观察所获取的资料进一步阐述上述分析框架中的思路与命题。需要解释的是,下文的案例分析并不是对上述分析框架的佐证,而是要“通过实际资料来进一步阐述和说明这一分析模型的各个环节和概念,以及这一模型与所观察到的行为类型之间的关系。”[11]

三、乡村社会内部的讨债博弈行为分析:一个建筑行业的案例在前文,我们业已建立了乡村社会内部讨债的序贯博弈理论模型并提出了相应的理论命题,在这一部分,我们将以课题组在西南T村调查一个建筑行业中包工头与工友之间围绕薪酬讨取的案例材料为基础,来展现前文不同概念之间的理论关系。

(一) 讨债的事实与过程:案例的速描T村是重庆市的一个移民村庄,现有的100多户村民主要是在上个世纪四五十年代搬迁至此。从1980年代开始,T村的年轻人陆续外出务工,他们主要从事建筑业,宋某便是其中的佼佼者。宋某并不是T村土生土长的人,而是“入赘”到T村许老大家的“上门女婿”。由于宋某从事建筑业的时间较早,因此他与一些建筑老板熟识而逐渐建立起一个小的包工团队,村内很多人都在宋某的包工队里干活,他的二叔许老二便是其中一员。依照建筑行业的惯例,建筑老板只是在一个项目完工之后才与宋某结账,此时宋某也才跟包工队的村民结账。

一次,由于建筑老板资金紧张,未能及时结账,宋某也同样按照“惯例”拖欠了工友们的工钱。此后,许老二虽然多次向宋某问询工钱,但宋某称建筑老板未结账,许老二也就作罢。然而,这次许老二的女儿因上高中急需用钱,他再次上门讨债。许老二找到宋某,希望能够要回一直拖欠的六千多元的工钱。在这过程中,两人因为意见不合而吵起来了。在家中长辈和村长的调解下,宋某承诺尽快想办法还伯父工钱,同时许老二也答应宽限时日。最后宋某归还了伯父许老二绝大部分的工钱。

次年春天,同在宋某包工队干活的许老二的小舅子陈某来向宋某讨要工钱,因许老二尚有部分工钱未结清,因此二人一同前往宋某处讨要。宋某手中暂无钱可结,于是要求二人宽限数日,但陈某不同意,并称“不还钱的话下次就找流氓来”,最后双方闹得双方不欢而散。数日之后,陈某找来一帮混混来帮其讨要工钱,见此情景,宋某也通过关系叫来一帮混混为自己撑腰。两帮混混的对峙使得许家长辈和村长都无法介入调解。在双方争吵僵持过程中,宋某的小舅子(许老大家的儿子)抡起拳头打伤了陈某,直到派出所介入,这场冲突才得以平息。许老二见陈某被打,于是请律师起诉宋某拖欠工资及其打人。法院收到诉状以及派出所的验伤报告后,在村长陪同下一起劝双方庭外和解。最终双方同意庭外和解,宋某除了把拖欠他们的工资一次性还清之外,还拿出了八千多元垫付伤者的医药费。这件讨债案也就此告一段落。

(二) 讨债过程的博弈行为分析 1. 债权人的情理模型启动与债务人的策略应对在前文的分析中,讨债博弈的启动权在于债权人,债权人在启动讨债行为时可以自主选择其讨债的行为模式,但谙熟于乡村社会规则的债权人一定会优先选择情理模式。许老二也正是如此,作为债务人宋某的二叔,许老二知道拖欠工资并非宋某故意欺瞒所造成的,因此面对侄女婿拖欠工资的事情,他平时也只是偶尔催促一下。当许老二家庭支出压力不大,且得知宋某手头紧,他也就不再催促。只是当许老二的女儿上学要缴纳学费,此时他讨债的目标才开始变得硬化,但即便如此,许老二讨债也依然采用的是情理模式——他给宋某解释自己没有事情也不会逼侄女婿还钱,只是家庭现在急需这笔工钱来缓解家庭的燃眉之急。

面对许老二的讨债,宋某知道自己理亏在先,加之债权人又是自己的长辈,因此宋某总是好言相对,并承诺有钱时便立马兑现他的工钱。宋某通过“哭穷”与许老二进行讨价还价,向许老二传达自己主观愿意但可偿还能力不足的私人信息,以求许老二的体谅。正如宋某自己所言:

我也晓得欠着二爸(许老二)的工钱,毕竟他还是长辈。但是,我那时实在拿不出钱来,承包的工地老板都还没有给我钱。因为欠工人们的钱,我那时只能在外面躲,他也知道。所以,我那时只能给他说好话,希望他能够看在大家都是亲戚的面子上,暂时不要逼我这么急。我也不希望因为这事伤了和气。

同样是在情理模式之下,当许老二家的女儿要缴纳学费,其家庭支出的压力增大时,宋某则必须体谅许老二的讨债诉求。此时,宋某再采用“哭穷”的策略一味传达信息便不合适,他必须体谅许老二并与其“合作”,即便是他自己暂时无力偿还,他也要借钱偿还,哪怕只是偿还一部分债务。

2. 债权人的暴力模型启动与债务人的策略应对经过情理互动,宋某已经偿还了许老二绝大部分的工钱,以帮助其渡过了家中的困境,但这并未从根本上化解二者之间的债务关系。宋某因要发放拖欠他人的工钱,所以还是拖欠了许老二的少许工钱,并承诺下次再归还。许老二也鉴于家庭困境已经解决,就没有急着催这笔工钱。再次激发许老二和宋某本已平息的纠纷,且让双方亲戚关系彻底撕裂的导火索就是许老二小舅子陈某。

陈某是经许老二介绍加入到宋某工程队的,此前他们彼此不是很熟悉。陈某与许老二一起来讨要工钱,当他们与宋某发生一些言语不快时,他们便对宋某的偿还动机发生怀疑,于是二人撂下“狠话”,称要找混混来逼迫宋某还钱。陈某与许老二并不是口头的威胁,不日他们便请来自己认识的混混来以暴力威胁宋某,迫使宋某赶紧还钱。对此,宋某也迅速调整了自己的应对策略,他称:

二爸和那人(陈某)居然喊地痞流氓来威胁我,说“要是不给,小心找人弄你”的话。本来如果大家都好好说话,也就没啥事。可他这么一说,我有钱也不给。

许老二和陈某引入暴力模式讨债,使宋某在村里的面子受到了极大的损伤,且不说都是本村本家的亲戚,让外人看了笑话;单就宋某是工程的包工头,许老二和陈某的行为就令宋某颜面尽失,这对他以后带村民“做活路”(即指挥工作)带来了极大的负面作用。作为对许老二和陈某引入暴力模式的回应,宋某也即刻叫来了自己相识的混混,并扬言“有钱也不给”。此时,宋某是一种典型的“斗狠”策略,即“你狠,我比你更狠”。

3. 债权人的法理模型启动与债务人的策略应对宋某和许老二及陈某在双方请来混混的情况下进行持续博弈。在场的T村村长怕事态失控,就赶忙联系派出所的人过来调解。而在派出所过来的途中,宋某的小舅子(许老大家的儿子)抡起拳头打了陈某等人几拳。

当陈某被打之后,许老二迅速转为求助于司法机关来了结此事。这就使得原本的暴力讨债模式转向了法理讨债模式。许老二请来律师,起诉宋某拖欠工资及其舅子打人。面对债权人启动的法理模式,宋某也请教了认识的律师,询问法律判决大概结果会如何。当得知自己赢面不大时,宋某仍然愿意奉陪到底。之所以这样,宋某说道:“虽然自己不愿打官司,因为会输,但是不能输掉面子,不会去求他(许老二)。”

法院收到诉状之后,并没有马上开庭审理,而是待到证据出来后,派人同T村周村长一起到村庄找当事双方。鉴于该纠纷案件事实简单清楚,法官直接向被告宋某讲明法律可能的判决结果,即如若宋某坚持到底的话,除了赔钱,自己的亲戚可能还要坐牢。另一方面,法官也对原告许老二进行劝解,说彼此都是亲戚,没有必要为了这点纠纷闹到法庭上,况且请混混闹事也不合法。后来在法官在场的情况下,当事双方进行了和解。宋某除了把拖欠他们二人的工资一次性还清之外,还拿出了八千元垫付伤者的医药费。

从中我们看到,在债权人启动法理模式后,宋某本是采用非合作的策略来进行应对,但由于在讨债过程中,宋某的小舅子动手打人,宋某若采取非合作策略则可能令小舅子面临牢狱之灾,这将使得宋某陷入被动的局面。①为此,宋某只得进行被迫“合作”,但这一“合作”也令宋某和许老二间的亲戚关系破裂。

① 面对许老二等人的诉讼,宋某采取“合作”的策略可能使自己面子受损;但为了保全自己的面子而令为自己出头的小舅子面临牢狱之灾,则更为不义。

四、结论与讨论互惠本是乡村社会内部互动的重要特征,其中债务的产生与消解便是互惠过程的重要组成部分,而乡村熟人社会内部的讨债则成为洞悉熟人社会结构的一个重要切入点。本文以博弈论为视角,以讨债行为为基本单位,提出了乡村社会内部讨债行为中的序贯模型,以及相关的概念与命题。这一分析旨在帮助我们理解在乡村社会规范的约束下,债权人与债务人策略行为选择的条件与行为特征。我们以一则建筑行业中存在的包工头与熟人工友间的讨薪案例资料来进一步阐述本文所提出的序贯博弈模型及其相关命题,以阐明和拓展前文的理论分析。

需要指出的是,本文并不是一项规范的博弈理论研究,并未严格、细致地解析不同策略中博弈双方的成本、收益,而是旨在阐明特定结构下行为者的行为策略集及其发生的前提条件,并以此为基础提出一个可供分析的理论模型。事实上,这一理论模型可以拓展、推广到其他的乡村社会现象的分析之中,例如,乡村社会一般性纠纷的调解,以及乡村上访中农民与基层政府的互动博弈等。当然,在特定的场域中,本文所提出的理论模型的各个环节间的逻辑关系可能存在一定的差异,需要进一步修正和完善。这已经超出本文的写作目的,成为后续研究需要努力的方向。

| [1] | 朱伟. 违章建筑引起财产纠纷的处理依据[J]. 政治与法律, 1996(4): 55–56. |

| [2] | 蒋月. 夫妻财产纠纷的热点和难点[J]. 法学, 2001(2): 42–47. |

| [3] | 高楠. 宋代民间财产纠纷与诉讼问题研究[M]. 昆明: 云南大学出版社, 2009: 25-42. |

| [4] | 赵旭东. 习俗、权威与纠纷解决的场域——河北一村落的法律人类学考察[J]. 社会学研究, 2001(2): 74–84. |

| [5] | 张静. 二元整合秩序:一个财产纠纷案的分析[J]. 社会学研究, 2005(3): 1–19. |

| [6] | 强世功. 调解、法制与现代性:中国调解制度研究[M]. 北京: 中国政法大学出版社, 2005. |

| [7] | 江立华, 胡杰成. "地缘维权"组织与农民工的权益保障——基于对福建泉州农民工维权组织的考察[J]. 文史哲, 2007(1): 134–139. |

| [8] | 徐昕. 为权利而自杀——转型中国农民工的"以死抗争"[M]//吴毅. 乡村中国评论: 2卷. 桂林: 广西师范大学出版社, 2007. |

| [9] | 蔡禾, 李超海, 冯建华. 利益受损农民工的利益抗争行为研究——基于珠三角企业的调查[J]. 社会学研究, 2009(1): 139–161. |

| [10] | 徐昕. 民间收债的政治经济学——来自华南的一个收债案例[M]//张曙光. 中国制度变迁的案例研究. 北京: 中国财政经济出版社, 2005. |

| [11] | 周雪光, 练宏. 政府内部上下部门间谈判的一个分析模型[J]. 中国社会科学, 2011(5): 80–96. |

| [12] | 斯奇巴民. 民法大全选译·债·契约之债[M]. 丁玫, 译. 北京: 中国政法大学出版社, 1992: 284. |

| [13] | 李景汉. 定县社会概况调查[M]. 上海: 上海世纪出版社, 2005: 684. |

| [14] | 狄金华. 被困的治理:河镇的复合治理与农户策略(1980—2009)[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2015: 76. |

| [15] | 谢小芹, 简小鹰. "互嵌":市场规则与基层社会——基于农资"赊账"现象的社会学探讨[J]. 南京农业大学学报(社会科学版), 2015(5): 13–24. |

| [16] | 蔡禾, 贾文娟. 路桥建设业中包工头工资发放的"逆差序格局":关系降低了谁的风险[J]. 社会, 2009(5): 1–20. |

| [17] | 格兰诺维特. 找工作: 关系人与职业生涯的研究[M]. 张文宏, 译. 上海: 格致出版社, 2010: 56. |

| [18] | 张维迎. 博弈论与信息经济学[M]. 上海: 格致出版社、上海三联书店、上海人民出版社, 2012: 29. |

| [19] | 沈原. 市场、阶级与社会:转型社会学的关键议题[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2007: 242-257. |

2017, Vol. 17

2017, Vol. 17