行政区划调整作为中央推动城镇化发展的重要举措,其中的一项政策是撤县设区政策。撤县设区指的是地级市通过行政手段将所辖的县 (县级市) 调整为地级市的城市市区,其目的旨在扩大城市规模,打破地级市和县的行政区划,推动地区城镇化发展。之所以选取撤县设区这项制度政策进行分析,是因为实施撤县设区的县进入21世纪后数量不断增加,北京、南京、广州、珠三角城市群等地基本全部实现“无县化”。同时,新一轮撤县设区浪潮正在兴起,2011年到2015年9月国务院同意批准46个地区施行撤县设区,2016年更是有不少地区已正式获批实施撤县设区,越来越多的县级地区也在申请撤县设区。县级单位一旦成功获批实施撤县设区政策,基本上标志着该地区将告别以农业为主的发展道路,迈上城市化和工业化发展的快车道。县主要以粮食生产为主,区主要以第二、第三产业发展为主,倘若越来越多的县实现由县向区的转变,那么新一轮撤县设区浪潮下势必会对农业生产产生影响。

目前,有关行政区划调整的研究得到了越来越多的学者关注,现有研究中对行政区域调整的研究大体上分为设立直辖市、撤县设市和撤县设区三种类型。撤县设区这一行政区划调整研究焦点主要关注于对城市发展的影响,例如陈晨[1]以江苏省淮安撤县设区为例,研究结果表明淮安撤县设区后当地教育支出得到了显著提高。李郇和徐现祥[2]的研究发现,撤县 (市) 设区对城市经济增长具有约5年的短期促进作用。唐为和王媛[3]研究了撤县设区对人口城市化的影响,研究结论表明撤县设区政策实施显著提高了撤并城市市辖区城镇常住人口的增长率。但现有研究中,有关撤县设区的研究存在以下3点不足:第一,对撤县设区的研究多是以城市作为分析单元研究撤县设区政策实施对城市的影响,忽略了其对撤并县的影响。第二,忽略了撤县设区对农业生产的影响,从而缺乏对撤县设区政策的全面了解。第三,研究方法多采用双重差分模型进行估计,但双重差分模型估计存在以下三点不足:一是实验组与对照组选择存在主观性;二是政策实施通常具有内生性,双重差分模型无法有效解决政策试点选择的内生性,估计结果存在有偏性;三是双重差分模型只能评估政策实施的平均效果,无法对政策实施在特定年份的作用效果进行观测。

针对以上问题,本文选取江苏省宿豫2004年实施撤县设区政策这一事件作为自然实验分析撤县设区对宿豫粮食产量的影响。选取江苏宿豫的理由有以下两点:一是宿豫于2004年实施了撤县设区政策,成功由县转变为区,且行政区划调整的时间2004处于样本年份的中间,适用Abadie et al.[4]提出的合成控制法估计条件;二是撤县设区政策实施主要出现在中国沿海较为发达的省份,宿豫位于经济发展水平较为发达的江苏省。根据行政区划网①数据及资讯整理,2000—2011年江苏省共实现了17个县级单位的撤并,撤县设区数量在同期为全国之最,因此选取宿豫作为撤县设区研究样本十分具有代表性。

① 资料来源:http://www.xzqh.org。

本文依据Abadieand and Gardeazabal[5]和Abadie et al.[6]提出的合成控制法分析撤县设区对粮食产量的影响,能有效地解决双重差分模型估计缺陷。合成控制法的核心思想是:选取一个实施政策的试点县作为实验组,将其他没有实施该项政策的县根据自身数据的特征与相似性确定权重大小,合成一个与实验组政策干预前拟合良好的对照组,将实验组与对照组进行比较分析。合成控制法具有以下三个方面的优势:第一,合成控制法扩展了传统的双重差分估计方法,是一种非参数估计;第二,通过数据来决定对照组样本的权重大小,可以清晰地展示实验组与对照组政策实施之前的相似度,一定程度上降低了双重差分估计方法的主观选择偏误。由于权重的选择为正数并且之和为1,这样也避免了过分的外推判断;第三,合成控制法能够较好地展示政策干预后各时期的政策效果。

本文余下的结构安排如下:第二部分为估计方法与数据来源;第三部分为实证结果分析;第四部分是对合成控制法的估计结果进行稳健性检查;第五部分是撤县设区政策对粮食产量的作用机制分析;最后是结论和政策建议。

二、 估计方法与数据来源 一. 估计方法由于合成控制法能有效克服传统双重差分模型估计的缺陷,因此合成控制法在政策评估方面得到国外学者的广泛使用。Abadie and Gardeazabal是首位运用合成控制法分析政策效果的学者,他们将西班牙两个没有发生恐怖活动地区合成为西班牙发生恐怖活动地区的对照组,分析恐怖活动对西班牙巴斯克地区的经济增长。Kleven et al[7]以西班牙、丹麦为例,运用合成控制法分析税收与足球超级球星国际流动。Billmeier and Nannicini[8]运用合成控制法分析了经济自由化对人均实际GDP的影响,发现经济自由化对世界大多数国家的人均实际GDP具有显著的促进作用。Abadie et al.[4]运用合成控制法分析德国统一对西德人均GDP的影响,将经济合作与发展组织16个国家合成作为对照组,研究发现德国统一后西德的人均GDP呈现出下降趋势。令人欣喜的是,合成控制法在国内也得到了广泛应用,王贤彬和聂海峰[9]将其他省份作为对照组,运用合成控制法分析设立直辖市对地区经济增长的影响,研究发现重庆设立直辖市促进了重庆地区的经济增长。刘甲炎和范子英[10]以重庆房产税试点为例,运用合成控制法研究发现房产税能够显著地抑制试点城市的房价上涨。苏治和胡迪[11]运用合成控制法研究发现实施通货膨胀目标制国家的通胀率明显低于不实施通货膨胀目标制国家的通胀率。

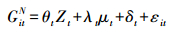

假设,本文能够观测到第J+1个县的粮食产量情况,其中第1个县 (试点县) 实施了撤县设区政策,其他J个县并没有实施撤县设区政策。假定试点县实施撤县设区政策前的时间为T0,对应的是宿豫县实施撤县设区的2004年。用GitN表示第i个县在t时期没有实施撤县设区政策的粮食产量,GitI表示第i个县在t时期实施撤县设区政策的粮食产量。那么,αit=GitI-GitN表示实施撤县设区政策所带来的效果。合成控制法假定在t≤T0时,对于所观测的样本都满足GitI=GitN;当T0 < t≤T时,样本县的粮食产量满足GitI=αit+GitN。同时,本文假定Pit作为样本县是否实施撤县设区政策的虚拟变量。Pit=1表示样本县实施撤县设区政策,Pit=0表示样本县没有实施撤县设区政策。由此,第i个县在t时期观测到的粮食产量可以表示为Git=GitN+Pitαit。当t≤T0时,没有实施撤县设区政策的样本县Pit=0,可得Git=GitN;当T0 < t≤T时,α1t=GitI-GitN=Git-GitN,Git是已知的,表示实施撤县设区政策的县粮食产量。由于所有样本中只有第1个地区在时刻T0之后开始受到撤县设区政策的影响,估计出α1t即能得出撤县设区对粮食产量的作用效果。为了得到α1t,需要估计无法观测到的潜在粮食产量GitN。本文设定潜在粮食产量模型:

|

(1) |

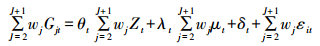

(1) 式中,Zt表示不受撤县设区政策影响的控制变量,λt表示 (1×F) 维观测不到的共同因子,μt表示 (F×1) 维观测不到的地区固定效应,δt表示时间固定效应,εit表示均值为0的误差项。为了得到撤县设区政策实施对粮食产量的影响αit,合成控制法对没有实施撤县设区政策的J个县以权重向量W=(w2,…wJ,ωJ+1) 进行加权合成进行模拟,要求权重均为正数,且w2+…+wJ+1=1。向量W加权可得 (2) 式:

|

(2) |

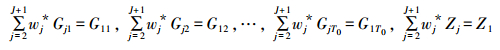

假定存在一个向量组W*=(w2*,…wj*,wJ+1*) 满足 (3) 式:

|

(3) |

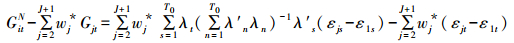

如果

|

(4) |

在一般条件下 (4) 式的右边将趋近于0,因此,当T0 < t≤T时,可以用

特征向量为方程组 (3) 中决定粮食产量的因素或者粮食产量变量的任意线性组合。距离函数

根据Abadie et al.[4]的研究,使用合成控制法首先需要保证政策干预前的期数达到一定规模,保证合成控制能在政策干预前的一段时间内很好地拟合经济特征和结果变量,提高研究可信度。为此,本文选取样本的时间跨度为1998—2011年。同时,在样本选择过程中,为了确保合成控制法使用的科学性,剔除了1998—2011年间江苏省实施撤县设区政策的县,最终选取48个样本县。合成控制法估计过程中需要确定因变量和预测变量,本文选取粮食产量 (grain) 作为因变量,用于衡量粮食生产情况,选取农林牧渔从业人数 (agrilabor)、农业化肥使用量 (fertilizer)、农机总动力 (mechanization) 和有效灌溉面积 (irrigation) 作为预测变量,分别反映粮食生产过程中的农业劳动力投入、生产物质投入、机械化水平和灌溉条件。其中,粮食产量、农林牧渔从业人数、农业化肥使用量、农机总动力和有效灌溉面积数据来自1999—2012年历年的《江苏统计年鉴》。

三、 实证结果分析根据合成控制法的估计,以江苏省宿豫为实验组,将选取的剩下47个样本合成为合成宿豫作为对照组,表 1报告了构成合成宿豫权重的组合。可以看出邳州市的合成权重最大。值得注意的是,邳州、洪泽和泗洪的权重并不存在线性关系,当选取其他目标城市进行合成估计时,合成的县级单位和权重均会发生变化,说明合成过程中没有出现线性内推的问题。

表 2报告了2004年宿豫实施撤县设区政策之前真实宿豫和合成宿豫农业生产相关变量的对比。可以看出,合成宿豫与真实宿豫粮食产量的差异程度仅为1.5%。在所选取的影响粮食产量的因素中,合成宿豫的农业劳动力投入、生产物质投入、机械化水平和灌溉条件与真实宿豫的差异程度也较低,说明合成控制法能够很好地拟合宿豫在实施撤县设区政策之前的特征,适宜于刻画撤县设区政策实施对粮食产量的作用效果。

| 变量 | 真实宿豫 | 合成宿豫 |

| lnagrilabor | 11.995 | 12.217 |

| lnfertiliezr | 3.670 | 2.069 |

| lnmechniazation | 5.210 | 4.244 |

| lnirragation | 3.750 | 3.961 |

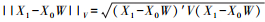

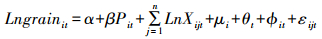

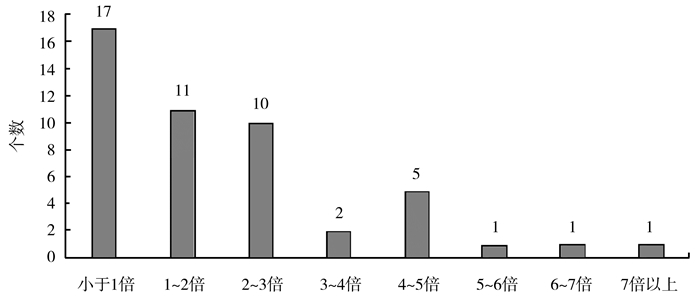

图 1报告了合成宿豫与真实宿豫粮食产量的变动情况。可以看出,在撤县设区政策实施之前,合成宿豫和真实宿豫的粮食产量路径基本上能够完全重合,满足合成控制法的基本要求。2004年开始合成宿豫和真实宿豫的粮食产量发生了明显变化,真实宿豫的粮食产量低于合成宿豫的粮食产量,说明撤县设区政策实施不利于宿豫粮食产量。图 1显示,假设没有实施撤县设区政策,2011年宿豫潜在的粮食产量为694822吨,与实际粮食产量470310吨相差224512吨,下降幅度为32.3%。

|

图 1 真实宿豫和合成宿豫粮食产量 |

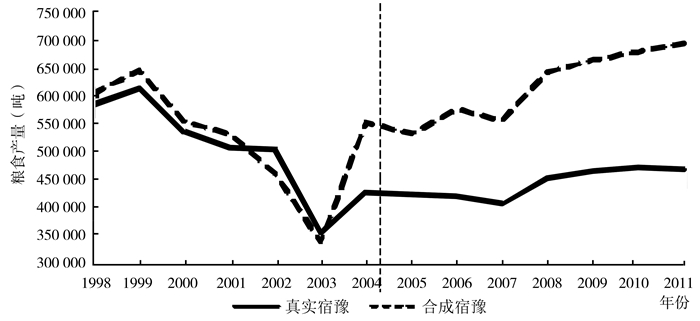

为了更为直观地展现撤县设区政策实施对宿豫粮食产量变化的影响,本文计算了实施撤县设区政策前后合成宿豫和真实宿豫粮食产量的差值,如图 2所示。由图 2可以看出,1998年到2004年间真实宿豫和合成宿豫粮食产量的差值在正负50000吨波动,除了2002年波动幅度超过5%之外,其余各年份的波动幅度均很小,低于5%。

|

图 2 真实宿豫和合成宿豫粮食产量差距 |

从2004年开始,真实宿豫和合成宿豫粮食产量差距为负,并呈现出不断扩大的趋势。尤其是2004年至2011年,真实宿豫粮食产量比合成宿豫粮食产量持续降低,平均每年减少27.2%。可见,2004年宿豫实施撤县设区政策后,粮食产量呈现出不断减少的趋势,也就是说撤县设区政策实施不利于粮食增产。

四、 稳健性检验通过合成控制法的结果,虽然本文发现真实宿豫粮食产量样本与合成宿豫粮食产量样本存在显著差异,实施撤县设区政策后宿豫粮食产量呈现出明显的下降趋势,但这种差异是不是由于行政区划调整所导致的?会不会一个偶然现象?即出现这种现象也可能是由于一些未观测到的外在因素所导致。为此,本文将通过双重差分模型、时间安慰剂和地区安慰剂三种方法对合成控制法的估计结果进行稳健性检验,排除偶然性和其他因素的干扰。

一. 双重差分模型双重差分法适合分析或评价外生事件带来的影响,能够消除不随时间变化的变量选择性偏差[12]。本文建立双重差分模型如下:

|

(5) |

(5) 式中i表示县,t表示年份。因变量grainit代表第i个县第t年的粮食产量 (吨),Xijt表示影响第i个县在第t年影响粮食产量的第j个控制变量 (如农林牧渔从业人员数,化肥施用量,农机总动力,有效灌溉面积等)。Pit为取值0或1的二分类变量。Pit=1,表示第i个县在第t年已实施撤县设区政策;Pit=0,表示第i个县在第t年没有实施撤县设区政策。α表示常数项,μi表示地区固定效应,θt为时间固定效应,ϕit为省份与年份的交叉固定效应①,εijt表示误差项。模型估计中,本文采用Galiani et al.[13]的方法,选择县级层面的聚类标准误,获得稳健的估计结果。见表 3。

① 控制地区与时间固定效应交互项能够较好地剔除地区变动趋势上异质性的影响,最大限度上控制模型的内生因素对回归结果的干扰,保证撤县设区改革过程的决策机制在不同年份上的差异。

| 变量 | 因变量:县粮食产量对数 | |||||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |

| Pt | -0.233*** | -0.677*** | — | — | -0.400*** | -0.714*** | — | — |

| (-5.46) | (-4.37) | — | — | (-4.83) | (-4.99) | — | — | |

| Pt-1 | — | — | -0.214*** | -0.512*** | — | — | -0.364*** | -0.546*** |

| — | — | (-5.85) | (-3.31) | — | — | (-5.00) | (-3.70) | |

| lnagrilabor | — | 0.121* | — | 0.204** | — | 0.118* | — | 0.209** |

| — | (1.81) | — | (2.20) | — | (1.77) | — | (2.61) | |

| ln ferlilizer | — | 0.0132** | — | 0.017*** | — | 0.009 | — | 0.009* |

| — | (2.26) | — | (2.73) | — | (1.61) | — | (1.96) | |

| lnmechniazation | — | 0.295** | — | 0.261** | — | 0.242*** | — | 0.208** |

| — | (3.13) | — | (2.55) | — | (2.77) | — | (2.20) | |

| lnirragation | — | 0.0133 | — | 0.017 | — | 0.017 | — | 0.020 |

| — | (0.39) | — | (0.54) | — | (0.54) | — | (0.70) | |

| 常数项 | 13.06*** | 10.43*** | 13.16*** | 9.636*** | -42.68** | -31.44 | -41.12* | -30.26 |

| (291.27) | (12.25) | (558.56) | (9.10) | (-2.04) | (-1.52) | (-1.94) | (-1.52) | |

| 地区固定效应 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |

| 时间固定效应 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |

| 时间地区固定效应 | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |

| R2 | 0.035 | 0.632 | 0.036 | 0.655 | 0.074 | 0.075 | 0.080 | 0.083 |

| 观测值数 | 672 | 670 | 624 | 623 | 672 | 670 | 624 | 623 |

| 注:括号外的数字为估计系数,括号内的数字为该系数下的t值;*、**、***分别代表10%、5%、1%显著性水平。 | ||||||||

表 3报告了撤县设区这一核心自变量对粮食产量的作用效果。模型 (1)—(4) 汇报了不考虑时间和地区交互固定效应情况下撤县设区对粮食产量的作用效果。模型 (1) 和模型 (3) 中没有加入控制变量,撤县设区政策当期变量和滞后一期变量均通过了1%水平的显著性检验,估计系数为负,说明撤县设区政策实施不论在当期还是滞后一期均显著地降低粮食产量;模型 (2) 和模型 (4) 估计中加入了控制变量,分别考察了撤县设区政策当期变量和滞后一期变量对粮食产量的影响。当期变量和滞后一期变量均通过了1%水平的显著性检验,滞后一期变量回归系数为-0.512,说明撤县设区政策实施所带来降低粮食产量的作用效果约为51.2%。模型 (3) 和模型 (4) 的估计结果表明,撤县设区政策实施对粮食产量的影响具有滞后效应。本文认为,产生这种滞后效应的原因,一方面是撤县设区这一政策效果发挥具有时间滞后性,另一方面农业生产对政策的反应也存在着滞后性。这也与图 1中的结论相印证:从2004年后,真实宿豫粮食与合成宿豫粮食产量的差距呈现扩大的趋势。为此,在后续分析中本文也将继续考察撤县设区政策对粮食产量的滞后效应。模型 (5)—(8) 汇报考虑了时间和地区交互固定效应情况下撤县设区对粮食产量的作用效果。模型 (5) 和模型 (7) 中没有加入控制变量,撤县设区政策当期变量和滞后一期变量均通过了1%水平的显著性检验,估计系数为负,说明撤县设区政策实施不论在当期还是滞后一期均显著地降低粮食产量;模型 (6) 和模型 (8) 估计中加入了控制变量, 分别考察了撤县设区政策当期变量和滞后一期变量对粮食产量的影响。撤县设区政策当期变量和滞后一期变量均通过了1%水平的显著性检验,当期变量估计系数为-0.714,滞后一期变量回归系数为-0.546,说明撤县设区政策实施对当期粮食产量降低的作用效果约为71.4%,对滞后一期粮食产量降低的作用效果为54.6%。模型 (7) 和模型 (8) 的估计结果也进一步表明,撤县设区政策实施对粮食产量的影响具有滞后效应。

对比模型 (1) 与模型 (5)、模型 (2) 与模型 (6)、模型 (3) 与模型 (7) 和模型 (4) 与模型 (8) 的结果,可以得出,倘若不考虑到时间与地区交互固定效应,会在一定程度上损害双重差分模型估计方法的有效性。双重差分模型估计结果证实了撤县设区政策实施不利于宿豫粮食产量的提升,进一步说明了上述方法的稳健性。但与合成控制法估计结果相比,无论是当期政策变量 (71.4%),还是滞后一期政策变量 (54.6%),双重差分模型均高估了合成控制法的估计结果 (27.2%),高估的可能原因是出现共同冲击 (如地方支持农业力度存在差异),实验组和对照组的反应效果不同,从而造成了双重差分模型高估的结果。

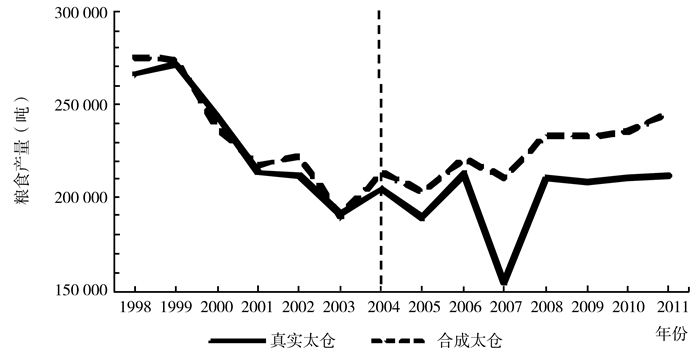

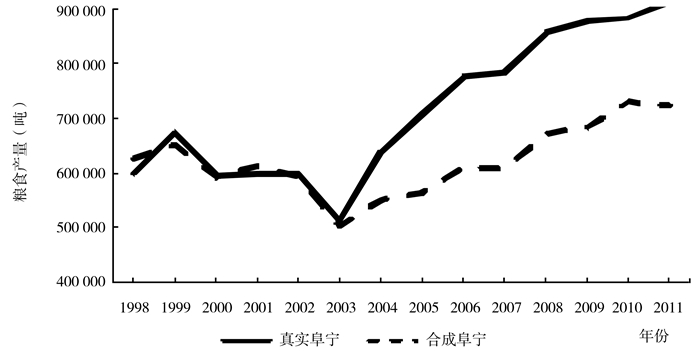

二. 时间安慰剂检验安慰剂检验 (placebo test) 的基本思想类似于虚假实验。借鉴Abadie et al.[4]的研究,本文考虑基于时间的安慰剂检验,具体思路如下:将宿豫实施撤县设区的时间由实际发生的2004年推前到某个时间,重新采取合成控制法检验实施撤县设区政策对粮食产量的作用效果。处理过程中,本文假想宿豫实施撤县设区为2001年 (政策实施之前的中间年份),合成控制法的估计结果如图 3所示。

|

图 3 时间安慰剂检验结果 |

根据时间安慰剂检验结果,图 3中显示政策实施之前,合成宿豫的粮食产量与真实宿豫的粮食产量十分相似。这表明,假想的2001年宿豫实施撤县设区政策对粮食产量并没有任何效果,进一步验证了合成宿豫的粮食产量变化趋势很好地拟合了真实宿豫的粮食产量变化趋势的结论。图 1的结果能够较好地反映撤县设区政策实施对宿豫粮食产量的作用效果,合成控制法具有潜在预测能力①。

① 本文假想将宿豫实施撤县设区政策时间进一步推前到1999年、2000年,时间安慰剂检验结果与2001年基本相似。这说明合成控制法具有潜在预测能力。

三. 地区安慰剂检验本文根据Abadieand and Gardeazabal[5]和Abadie et al.[6]的研究,考虑地区安慰剂检验。地区安慰剂检验的基本思想是:选择一个没有实施撤县设区政策的县级单位,假想该县级单位于2004年也实施撤县设区政策,采用同样的方法进行估计,如果结果表明该县级单位的实际粮食产量和合成粮食产量不存在很大差异,这就表明合成控制法能够有效地证实撤县设区政策实施对宿豫粮食产量的作用效果。为此,本文将采用处置组变换、排序检验和平均预测误差检验三种方式进行地区安慰剂检验。

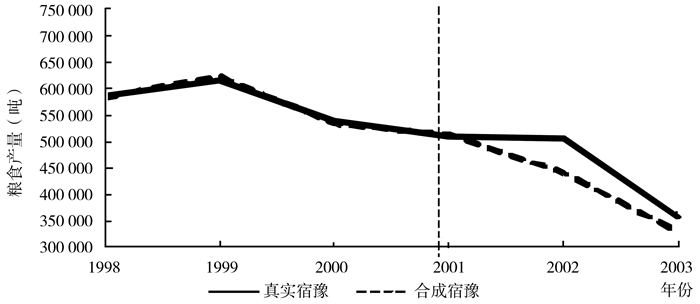

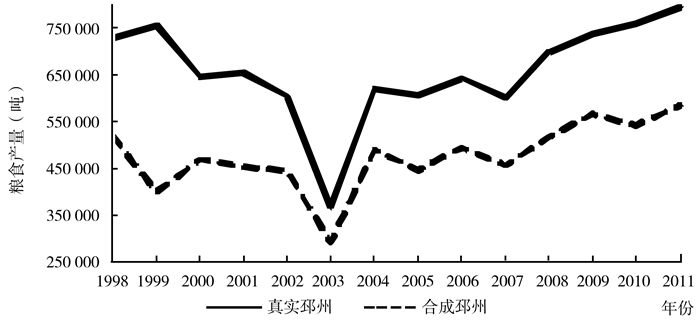

首先,采取处置组变换的方法进行分析。表 1显示,邳州的合成权重最大 (为0.37),表明邳州市与宿豫最为相似,为此在处置组变换中首先选取了邳州。此外,还选取了合成权重为0的太仓,权重为0表明太仓与宿豫农业生产存在较大差异,将邳州和太仓作为处置组来检验政策实施前后合成样本与实际样本粮食产量的情况。

表 4反映了邳州和太仓预测变量与宿豫的比较。邳州和太仓均为实施撤县设区政策,邳州与宿豫的粮食产量十分相似,其他预测变量与宿豫差异也较小,太仓与宿豫的粮食产量存在着较大差异,其他预测变量与宿豫的差异也较大。下文分别对邳州和太仓进行合成控制法估计。

| 变量 | 宿豫 | 邳州 | 太仓 |

| lnagrilabor | 11.995 | 12.720 | 10.798 |

| lnfertiliezr | 3.670 | 4.339 | 2.557 |

| lnmechniazation | 5.210 | 4.244 | 2.964 |

| lnirragation | 3.750 | 4.048 | 3.365 |

图 4和图 5分别显示了对邳州和太仓的地区安慰剂检验。从图 4和图 5可以看出,邳州和太仓在实施撤县设区前后真实粮食产量始终沿着合成粮食产量的走势而变化,也就是说真实粮食产量与合成样本粮食产量的波动幅度较小,走势没有发生太大突变。因此,在一定程度上证明了实施撤县设区政策会影响粮食产量,并不存在其他共同的偶然因素影响粮食产量变化。

|

图 4 真实邳州和合成邳州粮食产量 |

|

图 5 真实太仓和合成太仓粮食产量 |

虽然本文在之前的估计中发现实施撤县设区政策后宿豫的粮食产量降低,但是并不能确定撤县设区政策对粮食产量的效应是否在统计显著异于0。为此,本文根据Abadie et al.[6]提出的排序检验方法对估计结果进行再验证。排序检验方法能够检验撤县设区政策实施效果在统计上是否显著异于0,判断其他县级单位的粮食产量与其合成样本的粮食产量与宿豫具有相同特征的概率,基本思路是假设对照组内的县级单位在2004年实施了撤县设区政策,使用合成控制法构造每个县级单位的合成粮食产量,估计在假设情况下的政策实施效果。比较宿豫实施撤县设区政策的效果和对照组实施政策的效果,如果二者政策效果存在较大的差异说明撤县设区政策实施对宿豫粮食产量的具有显著影响,不是偶然现象所导致的;反之亦然。

本文根据Abadie et al.[6]的方法,首先计算出宿豫的平均预测误差①(MSPE) 为0.0531。为了尽可能提高估计精确度,与Abadie et al.[6]和王贤彬、聂海峰筛选标准相同,本文剔除了对照组MSPE值高于宿豫MSPE值两倍的样本②,共剔除35个样本。这35个样本在撤县设区政策实施之前的粮食产量特征拟合程度较差,降低了撤县设区政策实施后粮食产量变化的解释力。最终保留13个样本进行排序检验③,结果如图 6所示。

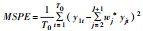

① 平均预测误差 (MSPE) 的计算公式为:

② 排序检验中样本的筛选没有统一标准,不同的学者筛选过程存在差异。如Abadie et al.[6]和王贤彬、聂海峰采取干预前MSPE值不超过实验组MSPE值2倍作为筛选标准。刘甲炎、范子英则是以平均标准变动程度为0.65%以上为标准进行样本筛选。MSPE值倍数越低表明估计结果的精确程度越高。

③ 这13个样本分别是高淳县、金坛市、太仓市、响水县、滨海县、阜宁县、射阳县、建湖县、东台市、大丰市、仪征市、丹阳市和宿豫区。

|

图 6 宿豫与其他地区MSPE分布图 |

图 6显示了筛选后的样本MSPE分布图。由图 6可以看出,宿豫粮食产量平均预测误差变动程度在2004年前和其他地区的差距较小,但是2004年以后,宿豫粮食产量与其他地区的差距逐步变大,位于其他地区均预测误差分布的最外部。这表明撤县设区政策的实施对宿豫粮食产量具有一定的影响,显著异于零的概率为7.7%,可以认为宿豫粮食产量降低在10%水平上是显著的。

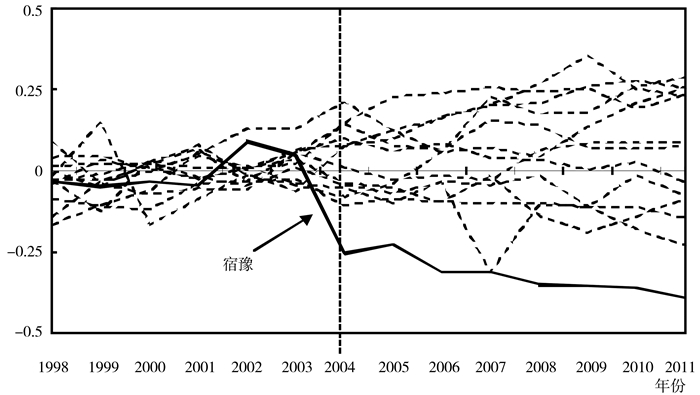

此外,本文还计算了2004年后MSPE值与2004年之前的MSPE值的比值,这是地区安慰剂检验的第三种方式。对于实验组宿豫来说,如果撤县设区政策实施对粮食产量产生影响,那么合成控制法无法对实施政策后的年份进行很好地拟合,也就是说政策实施后的MSPE值与政策实施前的MSPE值的比值较大。如果撤县设区政策实施确实对宿豫粮食产量产生较为显著的不利影响,那么撤县设区政策实施后的宿豫MSPE与撤县设区政策实施前的宿豫MSPE的比值明显高于其他地区。图 7报告了48个样本撤县设区政策实施前后MSPE比值情况。

|

图 7 撤县设区政策实施前后MSPE比值 |

由图 7的结果可以看出,撤县设区政策实施前后大多数地区的MSPE比值在三倍以内,倍数最大的为阜宁县 (8.72倍),其次是宿豫 (6.10倍)。但是,阜宁县2004年撤县设区政策实施后粮食产量是上升的 (如图 8所示),所以没有一个地区MSPE比值达到宿豫水平且粮食产量是呈现下降趋势的。如果通过随机给予处置的方法,要想获得和宿豫一样情况的概率为1/48,进而本文进一步证实了在97.9%的显著水平下撤县设区政策实施对宿豫粮食产量具有显著负向影响的原假设不是由偶然因素导致的。

|

图 8 真实阜宁和合成阜宁粮食产量 |

通过上述稳健性检验,本文证实了撤县设区政策实施对宿豫粮食产量具有显著负向影响。从2004年开始,真实宿豫粮食产量与潜在宿豫粮食产量的差异越来越大,说明随着时间的推移,撤县设区政策实施对粮食产量不利影响的效果呈现出不断增强的趋势。

五、 撤县设区政策对粮食产量的作用机制上述分析证实了撤县设区政策实施对粮食产量具有显著负向作用,即撤县设区政策实施降低了宿豫粮食产量。那么,是什么因素导致撤县设区政策实施不利于粮食生产,或者说撤县设区政策实施对粮食产量的抑制作用是如何实现的。

一. 撤县设区降低被撤并县粮食播种比例传统的观点来看,县的经济发展主要是依托农业,而城市的发展则更多的依托二三产业。撤县设区政策实施后,被撤并的县成为城市的一部分,对农业生产可能存在以下两方面的影响:一是农作物播种面积将会降低。成为区后,城市对其不断进行开发形成外延式城市扩张,有助于实现地方“土地财政”[14]。也有学者研究表明相对于县,城市能够获得更多的土地配额,将农业用地转换为非农用地,获得土地增值收益[15-16],因此地方政府更倾向于转变农业耕地用途;二是农业种植结构发生调整。粮食生产的比较收益较低,成为城市辖区后,为了适应地区经济发展,农业种植结构发生变化,进而导致粮食生产面积降低,会减少粮食产量。目前,撤并后的宿豫区已发展成为江苏省著名的“杨树之乡”“水产之乡”和“蚕桑之乡”,农业生产内部出现了农业种植结构多样化的现象。因此,撤县设区政策实施不利于粮食作物播种面积的提高。接下来,本文采用1998—2011年江苏县域面板数据对此进行实证检验。

考虑到因变量粮食播种比例在0~1之间的性质,倘若采取OLS估计方法,将无法获得一致性的估计参数[17]。本文首先采用双重差分进行估计,估计过程中仍采用Galiani et al.的方法,选择县级层面的聚类标准误,获得稳健的估计结果。为了获得一致性的估计参数,本文采用Bootstrap-xttobit进行再估计,模型估计结果如表 5所示。其中,自助法反复抽样100次,使用县级层面随机效应的Tobit方法进行估计,同时在模型中控制时间固定效应。

| 变量 | 因变量:粮食播种比例 | |||

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| Pt | -0.132*** | — | -0.121*** | — |

| (-5.84) | — | (-5.74) | — | |

| Pt-1 | — | -0.145*** | — | -0.135*** |

| — | (-6.68) | — | (-7.67) | |

| 常数项 | 0.749*** | 0.736*** | 0.749*** | 0.736*** |

| (48.06) | (44.73) | (60.32) | (47.06) | |

| 地区固定效应 | Yes | Yes | NO | NO |

| 时间固定效应 | Yes | Yes | Yes | Yes |

| R2 | 0.096 | 0.097 | — | — |

| Wald值 | — | — | 6501.58*** | 5978.70*** |

| bootstrap次数 | — | — | 100 | 100 |

| 观测值数 | 672 | 624 | 672 | 624 |

| 注:括号外的数字为估计系数,括号内的数字为该系数下的t值;*、**、***分别代表10%、5%、1%显著性水平。 | ||||

表 5报告了撤县设区这一核心自变量对粮食播种比例的作用效果。模型 (1) 和模型 (2) 汇报了双重差分估计下撤县设区对粮食播种比例的作用效果。模型 (1) 中撤县设区政策当期变量的估计系数为-0.132,通过了1%水平下显著性检验,说明撤县设区政策当期变量显著地降低了被撤并县粮食播种比例。模型 (2) 考虑了撤县设区政策的滞后一期效果,滞后一期变量估计系数为-0.145,通过了1%水平下显著性检验,说明撤县设区政策滞后一期变量降低粮食播种比例的作用效果约为14.5%。模型 (3) 和模型 (4) 汇报了Bootstrap-xttobit自抽样100次下撤县设区对粮食播种比例的作用效果,当期变量和滞后一期变量估计系数为负,均通过了显著性检验,说明撤县设区实施对粮食播种比例具有显著的负向影响。撤县设区政策当期变量降低粮食播种比例的作用效果约为12.1%,滞后一期变量降低粮食播种比例的作用效果约为13.5%。Bootstrap-xttobit自抽样下撤县设区政策变量的估计系数与双重差分模型估计结果基本相似,也进一步证实了撤县设区政策实施对粮食播种比例的作用效果是稳健的。

二. 撤县设区降低当地政府农业支持力度财税体制决定着政府与市场之间的经济关系和各级政府之间的财政关系。中国的财税体系中县的财政权力较为独立,而区的财政权力需要依附于所属的地级市。撤县设区政策实施后,被撤并县的大部分财税都需要上交给隶属的地级市,县原先的财政独立自主性将受到较大的削弱,服从于地级市的发展战略规划。鉴于撤县设区政策实施目标是实现城镇化,地级市对区域进行统筹发展;但有研究表明许多地级市无法做到城乡统筹发展,财政支农资金甚至出现“越位”和“错位”的问题[18],相应地可能会减弱对被撤并县农业的扶持力度。表 6报告了采用双重差分模型和Bootstrap-xttobit两种估计方法下,撤县设区对农业支持力度的作用效果。

| 变量 | 因变量:财政支农比例 | |||

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| Pt | -0.005 | — | 0.002 | — |

| (-0.90) | — | (0.37) | — | |

| Pt-1 | — | -0.020*** | — | -0.010** |

| — | (-3.65) | — | (-2.26) | |

| 常数项 | 0.039*** | 0.038*** | 0.039*** | 0.038*** |

| (7.99) | (7.32) | (8.56) | (8.02) | |

| 地区固定效应 | Yes | Yes | NO | NO |

| 时间固定效应 | Yes | Yes | Yes | Yes |

| R2 | 0.579 | 0.566 | — | — |

| Wald值 | — | — | 4201.27*** | 1104.38*** |

| bootstrap次数 | — | — | 100 | 100 |

| 观测值数 | 476 | 442 | 476 | 442 |

| 注:括号外的数字为估计系数,括号内的数字为该系数下的t值;*、**、***分别代表10%、5%、1%显著性水平。 | ||||

表 6中模型 (1) 和模型 (2) 为双重差分估计结果,模型 (3) 和模型 (4) 为Bootstrap-xttobit估计结果。表 7模型 (1) 的估计结果中,撤县设区政策的当期变量估计系数为负,没有通过统计显著性检验,说明撤县设区政策的当期变量对财政支农比例的作用效果并不显著;但是,模型 (2) 中撤县设区政策的滞后一期变量通过了1%水平的显著性检验,估计系数为-0.020,说明撤县设区政策对财政支农比例的作用具有滞后效应,同时撤县设区政策实施会降低当地政府财政支农比例2%。模型 (3) 中,撤县设区政策的当期变量估计系数没有通过统计显著性检验,但模型 (4) 的结果表明,撤县设区政策滞后一期变量对财政支农比例具有显著的负向影响,作用效果约为1%。Bootstrap-xttobit自抽样下撤县设区政策变量的估计系数与双重差分模型估计结果基本相似,这也进一步证实了撤县设区政策实施对财政支农比例的作用效果是稳健的。

六、 主要结论和政策建议本文利用2004年江苏省宿豫实施的撤县设区这一事件作为自然实验,运用合成控制法估计撤县设区对宿豫粮食产量的影响,并运用双重差分模型、时间安慰剂和地区安慰剂检验对估计结果进行稳健性检验。最后,本文对撤县设区对粮食产量的作用机制进行了分析。研究结果表明:撤县设区政策实施会显著降低被撤并县的粮食产量,撤县设区政策实施使得被宿豫县的粮食产量相对于其潜在粮食产量下降了169177~224512吨,平均作用效果约为27.2%。稳健性检验进一步证实了被撤并县粮食产量降低的原因来自撤县设区政策的实施,并不存在其他偶然因素。撤县设区政策实施一方面降低被撤并县粮食播种比例,另一方面削弱了被撤销县农业扶持力度。

根据上述研究结论,本文得出如下政策启示:第一,撤县设区政策实施降低了被撤并县的粮食产量。在新一轮撤县设区浪潮中,地方政府在加大城镇化发展的同时需要警惕其对农业生产的不利影响,应予以高度重视。第二,撤县设区政策实施会造成被撤销县粮食播种比例下降和财政支农比例降低。实施撤县设区政策的地区需要保障粮食播种比例,严防耕地面积较少,同时加大对农业的扶持力度,保障粮食安全。

| [1] | 陈晨. 撤县设区对地方教育支出的影响——以江苏淮安三县区为例[J]. 淮阴师范学院学报 (自然科学版), 2011(5): 445–450. |

| [2] | 李郇, 徐现祥. 中国撤县 (市) 设区对城市经济增长的影响分析[J]. 地理学报, 2015(8): 1202–1214. |

| [3] | 唐为, 王媛. 行政区划调整与人口城市化:来自撤县设区的经验证据[J]. 经济研究, 2015(9): 72–85. |

| [4] | Abadie A, Diamond A, Hainmueller J. Comparative Politics and the Synthetic Control Method[J]. American Journal of Political Science, 2015, 59(2): 495–510. DOI: 10.1111/ajps.12116 |

| [5] | Abadie A, Gardeazabal J. The Economic Costs of Conflict: A Case Study of the Basque Country[J]. American Economic Review, 2003, 93(1): 113–132. DOI: 10.1257/000282803321455188 |

| [6] | Abadie A, Diamond A, Hainmueller J. Synthetic Control Methods for Comparative Case Studies: Estimating the Effect of California's Tobacco Control Program[J]. Journal of the American statistical Association, 2010, 105(490): 493–505. DOI: 10.1198/jasa.2009.ap08746 |

| [7] | Kleven H J, Landais C, Saez E. Taxation and International Migration of Superstars: Evidence from the European Football Market[J]. American Economic Review, 2013, 103(5): 1892–1924. DOI: 10.1257/aer.103.5.1892 |

| [8] | Billmeier A, Nannicini T. Assessing Economic Liberalization Episodes: A Synthetic Control Approach[J]. Review of Economics and Statistics, 2013, 95(3): 983–1001. DOI: 10.1162/REST_a_00324 |

| [9] | 王贤彬, 聂海峰. 行政区划调整与经济增长[J]. 管理世界, 2010(4): 42–53. |

| [10] | 刘甲炎, 范子英. 中国房产税试点的效果评估:基于合成控制法的研究[J]. 世界经济, 2013(11): 117–135. |

| [11] | 苏治, 胡迪. 通货膨胀目标制是否有效?——来自合成控制法的新证据[J]. 经济研究, 2015(6): 74–88. |

| [12] | 周振, 张琛, 彭超, 孔祥智. 农业机械化与农民收入:来自农机具购置补贴政策的证据[J]. 中国农村经济, 2016(2): 68–82. |

| [13] | Galiani S, Gertler P, Schargrodsky E. Water for Life: The Impact of the Privatization of Water Services on Child Mortality[J]. Journal of Political Economy, 2005, 113(1): 83–120. DOI: 10.1086/426041 |

| [14] | 郭志勇, 顾乃华. 制度变迁, 土地财政与外延式城市扩张——一个解释我国城市化和产业结构虚高现象的新视角[J]. 社会科学研究, 2013(1): 8–14. |

| [15] | Zhang X. Fiscal Decentralization and Political Centralization in China: Implications for Growth and Inequality[J]. Journal of comparative economics, 2006, 34(4): 713–726. DOI: 10.1016/j.jce.2006.08.006 |

| [16] | Ping X. The Performance Evaluation of Local Budget System and Index Design[R]. China Center for Economic Research Working Paper, 2006. |

| [17] | Wooldridge J. Introductory Econometrics:A Morden Approach[M]. boston: Cengage Learning, 2012. |

| [18] | 叶翠青. 我国财政支农支出存在的问题及政策建议[J]. 财政研究, 2008(4): 30–32. |

2017, Vol. 17

2017, Vol. 17