2. 南京农业大学公共管理学院, 江苏 南京 210095

我国经济社会发展的高速增长在一定程度上加剧了不同受教育人群、行业以及家庭间的贫富差距,致使居民收入差距呈不断扩大的趋势[1];同时,城镇化的加速发展,人力资本频繁的城乡流动,非农人口的比重由1995年的30%上升至2011年的51.27%,但经济结构中城乡割裂的二元惯性,进一步扩大了城乡居民的组间收入差距,不利于全体人民共享改革与发展的成果。

经典人力资本理论认为,劳动生产率与人力资本存量间存在着较强的正相关,人力资本存量越高预示着较高的劳动生产率,反之则越低,而人力资本存量的水平差异,则是个体收入分布垂直差距产生的动因[2]。通常而言,教育与在职培训是提升人力资本存量的两条途径,学历教育以教育层级、教育年限等形式,实现对个体收入分布的调节,其配置性功能在知识经济时代显得更为重要,劳动力的受教育程度越高,越易于获取较高的收入报偿[3]。

倘若如人力资本理论所言,个体的教育投资易实现较好的私人收益,那么本文所关心的问题是:第一,农村人力资本能否获取与自身受教育程度相匹配的私人收益;第二,各级学历教育如何分级影响农村人力资本的私人收益,即教育层级对教育收益的影响是否存在显著差异;第三,根据各级教育收益情形,结合劳动力的人力资本结构变动,探讨农村地区人力资本梯度升级之于组内收入差距均质收敛的现实意义;最后,通过农村地区义务教育的巩固、高中教育的延展、高等教育的深化,推进人力资本的梯度升级,充分发挥教育对个体收入分布调节的资源配置性功能,旨在不断缩小城乡居民的组间收入差距,将包容性增长的福祉惠及更广的范围,最终实现由“国富”向“民富”的转移。

基于此,本文利用北京师范大学收入分配研究院提供的中国收入调查数据 (CHIP),通过农村人力资本教育收益的变动探讨上述研究问题。余文结构安排如下:第二部分回顾既有文献;第三部分为计量模型构建、数据说明与所涉变量的处理;第四部分为实证结果及成因分析;最后是结论与政策建议。

二、 文献综述教育回报率也被称作教育收益率,用以刻画个体或群体劳动力教育与收入间的线性或非线性关系,表示每提升一年学校教育年限引致未来收入增加的百分比。自人力资本理论诞生以降,尤其是Mincer (1974) 提出经典收入方程后,教育回报率便被广泛地用以测度学历教育的经济价值。Psacharopoulos & Patrinos[4]在经典明瑟收入方程的基础上,采集了98个国家和地区的教育与收入数据,以人均GDP为参照组,划分了低、中等以及高收入国家的收入区间,测算相应收入国家以及世界平均水准的教育回报率,并指出低收入国家的教育收益率显著高于其他国家。Claudio & Harry[5]的研究则基于扩展后的明瑟收入方程,利用了世界范围内131个国家教育收益的面板数据,具体测算了高等教育对个体收入的影响约为13.8%,就农村地区而言,国际研究的一般经验表明,农民受教育程度的提高,有助于提高农村人力资本的劳动生产率、提升非农就业人口的比重、增强劳动力流动的开放程度,最终实现农民收入的增加[6]。

国内学者大多借鉴明瑟收益函数及其扩展形式,使用中国收入分配研究院所提供的中国收入调查数据库 (CHIP)、北卡与中国疾病控制与防御中心联合构建的中国营养与健康调查数据库 (CHNS)、中国人民大学创建的中国综合调查数据 (CGSS) 以及国家统计局对居民收入的入户调查数据,开展城镇居民教育收益率的研究,所得结论大体呈现出以下两个趋势:其一,城镇居民的教育收益率呈逐年上升的趋势,多接受一年的教育有助于实现较好的个人收入[7-8],钱争鸣[9]选择1989—2006年的时间跨度,估算出我国整体教育收益率由1989年的2.24%升至2006年的6.40%;其二,不同层级教育所塑造的城镇人力资本,其教育回报率具有显著差别,个体的受教育程度与接受的教育层级越高,其教育回报率也就越高。张车伟[10]的研究则指出,教育回报是伴随着教育水平与收入水平的提升而同步提升的,教育投资有助于改善个体收入,因而具备了边际收益递增的特质。此外,教育回报还兼具让“贫者愈贫,富者愈富”的“马太效应”的特点。罗楚亮[11]的研究则验证了教育层级与教育回报间的正相关关系,初等、中等、高等教育塑造的人力资本,其教育回报呈明显递增趋势。刘泽云[12]的研究则聚焦于高等教育对城镇居民收入的长期影响,指出1988—2007年间,高等教育收益率由11.72%急速升至61.53%,上升势头显著。

与城镇居民教育收益研究的丰富性相比,农村地区的经验相对较少,但所得结论大体表现出以下两个趋势:其一,从时间趋势上看,在非农经济迅速发展的推动下,农村人力资本的教育收益呈递增趋势[13]。赵慧[14]的研究指出,农村人力资本的明瑟收益率由1988年的2.5%提高到2000年的4.1%,相对于城镇居民在公共部门、国有企业的职业选择,农村劳动力则更多地进入非国有部门,但受制于劳动力市场的不完善性,大量农村剩余劳动力无法得到有效配置,致使农村地区的教育回报低于城镇地区。梁润[15]的研究则指出,由于城乡间男性教育回报的差距拉开,从而导致了农村人力资本的教育收益始终低于城镇地区;其二,从教育层级上看,由于农村地区劳动力的供给差异,致使农村人力资本对后义务教育阶段的投资收益大于义务教育阶段[16]。黄斌[17]基于工具变量法的内生性偏法的纠正后,发现农村人力资本的教育回报达到了13.1%,后义务教育阶段、职业教育的教育回报显著高于义务教育与普通高中,研究结果则佐证了这一论断。

应该说,我国学者对教育回报这一问题的研究,正变得愈发的细密,研究范围从国家整体层面逐步推进至城镇与农村地区,并有针对性地开展城乡教育收益差距的比较研究,而研究视角则从整体教育回报逐步聚焦至各级各类教育收益。近年来,学界目光也逐渐被不同群体间的差别教育回报率所吸引,如袁诚[18]指出,大学教育的教育收益率在高、低收入家庭间存在着显著差异,相较于中、高收入组家庭,低收入家庭子女接受大学教育后的教育回报较低。祁翔[19]的研究则发现,父亲的受教育程度、职业与政治地位对子女的教育回报产生重要影响,具有家庭背景优势的子代易于获取较高的教育回报,但上述经验研究在一定程度上却助长了“读书无用”亦或是“教育致贫”的社会观念[20]。

目前,基于经典或扩展后的明瑟收入函数估算教育回报时,在计量处理上通常面临着下述三种问题:第一,利用截面数据估算教育回报时,因无法知晓劳动力额外接受一年的教育对工资水平提升的确切影响,即反事实选择偏差[21];第二,被调查人出于自身的偏好、动机等行为选择产生的偏差 (诸如已婚女性因生育而不去就业等),调查者在取样过程中忽视诸如劳动力市场之外的,难以获取的数据偏差,此二类偏差即样本选择偏差;第三,遗漏变量,主要是指因忽略或遗漏个人能力而引致的偏误[22]。综上所述,针对学界对农村人力资本教育回报这一问题较低的关注度,结合当前研究方法上的优缺点,本文拟利用Heckman两阶段的样本选择模型,借鉴明瑟收入方程并对其进行计量改造,增添控制变量组以克服个人能力等遗漏变量的扰动,测度农村人力资本的教育回报及其变动趋势,探讨农村地区人力资本梯度升级的必要性。

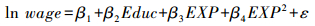

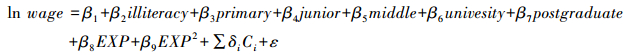

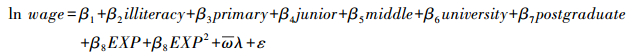

三、 模型设计、数据来源与变量处理 一. 模型设计 1. 明瑟收入方程基于经典明瑟收入方程讨论教育对个体收入的影响时,通常以下式刻画劳动力的教育回报:

|

(1) |

式中,作为被解释变量的lnwage,是工资收入的对数形式,HC则为影响个体收入的所有教育因素,ε为残差项,它包含了除教育变量之外的其他因素、不可观察因素或遗漏变量对工资产生的影响。我们假定残差满足E (ε/HC)=0,表明残差项对解释变量的条件期望值为零[23]。当估计具体的教育回报时,我们采用更为一般的明瑟收入方程的线性形式:

|

(2) |

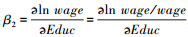

式中,被解释变量仍取个体工资收入的对数,Educ、EXP、EXP2则分别为教育年限、工作经验及其二次项,共同构成式 (1) 中的HC,而相应的β2为劳动力额外接受一年教育引致收入上涨率,也就是我们所代估的教育回报率,教育回报率满足:

|

(3) |

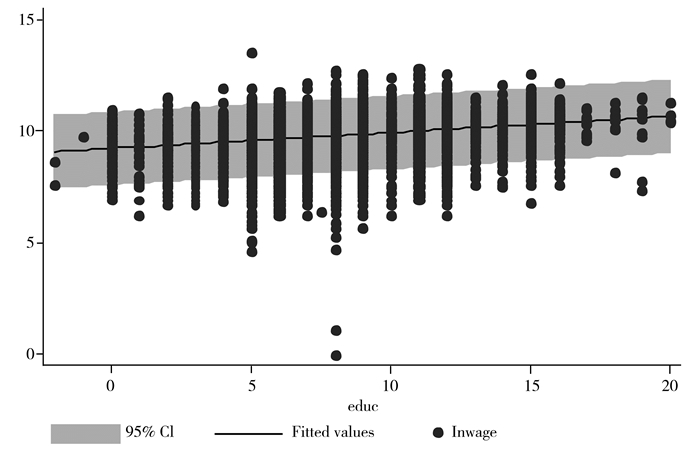

式中,illiteracy、primary、junior、middle、university、postgraduate分别表示文盲、小学、初中、高中、大学、研究生的受教育程度,相应的β2—β7则为对应教育层级的教育回报率,其他变量的解释含义同模型 (2)。

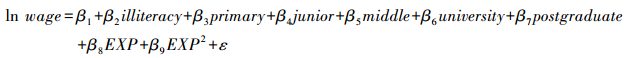

在经典明瑟收入函数的设计中,仅仅包含教育年限以及工作经验所构成的教育变量 (HC),而并未涵盖个体特性差异,当这些个体特征变量参与收入函数且进入残差项后,将导致式 (1) 中对残差项E (ε/HC)=0的假设不再得到满足,从而造成教育回报的偏误。因此,对经典收入函数进行相应的计量改造,纳入影响个人收入的控制变量后得到调整后的收入函数:

|

(4) |

其中,C为控制变量组,结合既有研究对控制变量的选取,本文将性别、民族、婚姻状况、年龄及其二次项、是否育有子女,以及是否为党员等个体特征纳入控制变量组中,得到式 (5):

|

(5) |

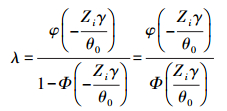

第一步,对全体样本按照是否获取工资收入进行Probit模型估计,建立二元变量QS。当农村人力资本获取工资收入时,QS=1;反之,QS=0。假设QS潜变量为QS*且满足QS*=Ziγ+μi,而Zi=Ziβ+λα+κi。若QS*>0时,则QS取值为1;反之则取值为零。其中,λ被称作反米尔斯比率 (IMR) 函数。

|

(6) |

其中,ø为标准正态分布下的密度函数,而φ则为分布函数,通过γ与θ的参数估计值,求得反米尔斯比率λ,若待估系数λ显著,则表明方程存在样本选择偏差,反之则不存在,此时OLS估计值生效。

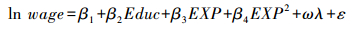

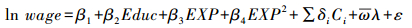

第二步,在反米尔斯比率显著的基础上,将λ代入选择性的样本数据,估计农村人力资本的教育回报率,对前述明瑟收入方程进行如下改造:

|

(7) |

|

(8) |

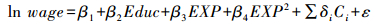

基于方程 (7),方程 (8) 将控制变量组纳入经典明瑟收益函数,代入第一步Probit模型对λ的估计量,通过Heckman两阶段样本选择估计私人教育收益率的变动,其余变量的解释含义均与前述模型相同。

|

(9) |

|

(10) |

式中,参照教育的层级性对经典明瑟收益函数进行调整,调整后的扩展收益函数用以估计各级教育对私人教育回报率的影响。

二. 数据来源与变量处理 1. 数据来源本文所选用数据源自北京师范大学中国收入分配研究院的收入调查数据CHIP2013,同时选用CHIP2007(RUMIC2008),以两年的横截面数据对农村人力资本的教育回报率进行测算,比较其变动趋势。其中,2016年5月公布的CHIP2013对我国东、中、西部地区采取分层系统抽样的方法获取样本,样本覆盖了15个省域126个城市以及234个区县,样本容量涵盖了18948个住户,64777个居民个体。具体看来,农村11013户的样本容量涵盖了39065个个体,男性与女性样本分别为20353个与18712个,在总体样本中的占比分别为52.1%与47.9%。

2. 变量处理表 1报告了前述明瑟收入方程中,所涉变量的基本信息及其描述性统计量。通常而言,农村居民收入包括了工资性收入、家庭经营性收入、财产性收入与转移性收入等方面,收入水平应尽可能的将各方来源涵盖在内,但谭银清[23]新近的研究表明,农村劳动力的受教育程度仅对工资性收入的影响正向显著。因此,在核心解释变量收入水平的选取上,我们以农村劳动力的年均工资性收入作为代理指标,同时假定人力资本存量仅影响个体工资性收入,而不考虑对家庭经营性收入的影响,旨在全面提升教育回报的估算效率。仅就个体收入的均值而言,农村人力资本的年收入呈小幅上升的态势,相较于2007年上涨了3.25个百分点。教育年限方面,以劳动力接受学校学历教育的年限数 (Educ) 测度其受教育程度,因而该指标并不包括各类形式的在职培训对教育年限的积累,也剔除了因跳级、留级等原因构成年限“迟滞”的现象,进一步参照《中国劳动统计年鉴》,以教育层级对劳动力受教育程度的划分,将农村人力资本的受教育程度依次界定为文盲与半文盲、小学教育、初中教育、高中教育、大学教育以及研究生教育程度6个层级,考虑到CHIP2007与CHIP2013数据在劳动力受教育程度上的差异性,遂将2007年农村人力资本各级受教育程度的教育年限的取值区间定义为0年、1~6年、7~9年、10~12年、13~16年,因研究生教育层级涵盖了硕士与博士两级教育,故对其教育年限的取值为17~20年;而2013年则将0~3年受教育年限的劳动力定义为文盲与半文盲层级,3~6年为小学教育层级,其余取值均与2007年相同。同时,各变量均以上一级教育为参照组作二元哑变量设置。

| 变量 | 样本容量 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | |||||||||

| 2007 | 2013 | 2007 | 2013 | 2007 | 2013 | 2007 | 2013 | 2007 | 2013 | |||||

| 工资对数 | 10205 | 16287 | 9.55 | 9.86 | 0.641 | 0.850 | 3.18 | 0 | 14 | 13.59 | ||||

| 教育年限 | 22544 | 35845 | 7.65 | 7.53 | 2.61 | 3.31 | 0 | -2 | 20 | 20 | ||||

| 工作经验 | 22535 | 30487 | 32.74 | 29.55 | 15.76 | 18.07 | 1 | 5 | 90 | 98 | ||||

| 经验平方 | 22535 | 30847 | 1320.3 | 1199.9 | 1119 | 1204.9 | 1 | 25 | 8100 | 9604 | ||||

| 性别 | 31790 | 33804 | 1.48 | 1.48 | 0.50 | 0.50 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||

| 婚姻状况 | 31791 | 33806 | 0.62 | 0.737 | 0.485 | 0.44 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||

| 家庭状况 | 31791 | —— | 0.99 | —— | 0.012 | —— | 0 | —— | 1 | —— | ||||

| 子女状况 | 31791 | 33806 | 0.775 | 0.1 | 0.418 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||

| 政治面貌 | —— | 33806 | —— | 0.054 | —— | 0.226 | —— | 0 | —— | 1 | ||||

| 民族状况 | 31791 | 33806 | 0.988 | 0.923 | 0.109 | 0.267 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||

| 年龄 | 31776 | 33803 | 41.29 | 41.65 | 19.06 | 18.45 | 5 | 1 | 106 | 104 | ||||

| 年龄平方 | 31776 | 33803 | 2068.4 | 2075 | 1684.6 | 1563 | 25 | 1 | 11236 | 10816 | ||||

| 文盲半文盲 | 31791 | 33806 | 0.0009 | 0.097 | 0.03 | 0.296 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||

| 小学教育 | 31791 | 33806 | 0.225 | 0.232 | 0.418 | 0.422 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||

| 初中教育 | 31791 | 33806 | 0.387 | 0.431 | 0.487 | 0.495 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||

| 高中教育 | 31791 | 33086 | 0.079 | 0.107 | 0.269 | 0.311 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||

| 大学教育 | 31791 | 33806 | 0.016 | 0.043 | 0.127 | 0.202 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||

| 研究生教育 | 31791 | 33806 | 0.0036 | 0.012 | 0.061 | 0.108 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||

具体来看,义务教育阶段的小学与初中两级教育所塑造的劳动力,在农村人力资本的受教育程度分布中占据了主导地位,二者合计占比在2007年与2013年中分别达到了79.82%与72.62%,高中教育程度的人力资本基本保持平稳,而大学与研究生两阶段高等教育人力资本则呈缓慢增长的态势,仅由2007年2.48%提升至2013年的4.85%(表 2)。需要指出的是,由于本文将三年及以下教育经历的劳动力界定为文盲与半文盲层级,而该区间内半文盲比重的上升是2013年这一层级人力资本受教育程度分布上升的主要原因。

| 年份 | 文盲半文盲 | 小学教育 | 初中教育 | 高中教育 | 大学教育 | 研究生教育 |

| 2007 | 6.58 | 25.26 | 54.56 | 11.12 | 2.32 | 0.16 |

| 2013 | 10.62 | 25.44 | 47.18 | 11.91 | 4.67 | 0.18 |

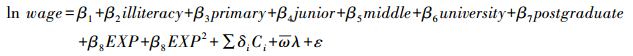

在工作经验 (EXP) 及其二次项 (EXP2) 的处理上,我们采用国际惯常的“年龄-接受教育的年限数-6”的处理方法,假定劳动者接受学历教育后立即参加工作,其工作年限便可表述为当前实际年龄与入学年龄相减并扣除接受教育的年限数。为防止遗漏变量引致的教育回报率估计偏误,在借鉴既有研究的基础上,本文选取了性别 (男女)、婚姻状况 (婚否)、政治面貌 (是否为党员)、民族 (是否为少数民族)、子女状况 (有无子女)、家庭背景 (是否有兄弟姐妹) 作为控制变量,将其作二元哑变量的设置公式代入方程。此外,为直观反映收入水平与个体受教育程度间的关系,我们截取2013年农村人力资本工资对数与教育年限的数据,绘制95%置信区间内的工资对数—教育年限的线性回归散点图 (图 1)。仅就收入与教育两变量而言,二者存在较强的线性相关,且方向为正,即个体工资水平随着教育程度的提高而同步增长。

|

图 1 95%置信区间的农村人力资本工资对数-教育水平回归线与散点图 (2013年) |

针对样本的选择偏差问题与遗漏变量对教育回报率的扰动,本文采用Heckman (1976) 提出的样本选择模型,利用2SLS的方法估计前文所述的明瑟收益函数,表 3给出了2007年农村人力资本教育回报的回归结果。其中,前4列为OLS法估计的收入方程,后4列为Heckman两阶段样本选择估计的选择方程。方程 (7)—(10) 中的反米尔斯比率 (λ),均通过了皮尔逊系数的显著性检验而强烈拒绝原假设,表明样本存在选择性偏差,因而OLS估计的农村人力资本便存在着估计偏误,将OLS与Heckman两阶段估计值进行对比后,我们发现OLS法对整体教育回报率Educ的估计,在非控制组中表现出向上偏估,而在控制组中则表现为向下偏估。从系数上看,工作经验与经验的平方符号相异,一次项正向影响个体收入,而二次项的系数符号则显著为负,从而验证了工作经验对工资收入的影响呈非线性的倒U型关系。在明瑟收益率方面,劳动力受教育年限的参数估计值为0.038(∂lnwage/∂Educ=0.038),皮尔逊系数在1%水平上显著,表明农村人力资本的整体教育回报率为3.8%(e0.038-1),劳动力提高一年教育年限,可推动自身收入上涨3.8个百分点。

| 变量 | 收入方程 (lnwage) | 选择方程 (select) | |||||||

| 方程 (2) | 方程 (4) | 方程 (3) | 方程 (5) | 方程 (7) | 方程 (8) | 方程 (9) | 方程 (10) | ||

| 教育年限 | 0.157*** (2.91) |

0.012*** (3.38) |

0.062*** (14.86) |

0.038*** (8.67) |

|||||

| 工作经验 | 0.064*** (3.61) |

0.015*** (5.80) |

0.058*** (3.18) |

0.018*** (6.52) |

0.0063** (2.33) |

0.0015 (0.44) |

0.003 (1.26) |

-0.0002 (-0.06) |

|

| 经验平方 | -0.002*** (-3.18) |

-0.0003*** (-5.35) |

-0.002*** (-2.61) |

-0.0004*** (-3.16) |

-0.0006*** (-13.62) |

-0.0005*** (-10.56) |

-0.0005*** (-12.41) |

-0.0005*** (-9.93) |

|

| 文盲半文盲 | -2.22 (-1.07) |

0.184 (0.39) |

-1.092** (-2.17) |

-0.769 (-1.47) |

|||||

| 小学教育 | -1.99* (-1.79) |

-0.15 (-0.89) |

-0.857*** (-2.98) |

-0.607** (-2.06) |

|||||

| 初中教育 | -1.28 (-1.43) |

-0.164 (-1.03) |

-0.579** (-2.01) |

-0.448 (-1.53) |

|||||

| 高中教育 | -0.95 (-1.14) |

-0.118 (-0.75) |

-0.45 (-1.56) |

-0.368 (-1.25) |

|||||

| 大学教育 | -0.604 (-0.78) |

0.044 (0.29) |

-0.357 (-1.28) |

-0.278 (-0.97) |

|||||

| 研究生教育 | -0.034 (-0.07) |

0.151 (1.60) |

-0.12 (-0.76) |

-0.143 (-0.89) |

|||||

| 性别 | -0.13*** (-4.92) |

-0.157** (-1.96) |

-0.527*** (-27.87) |

-0.528*** (-27.91) |

|||||

| 民族状况 | -0.12 (-1.48) |

-0.089 (-0.72) |

0.594*** (6.56) |

0.6*** (6.63) |

|||||

| 婚姻状况 | 0.056*** (2.65) |

0.065** (2.42) |

-0.067** (-2.00) |

-0.063* (-1.89) |

|||||

| 家庭状况 | 0.018 (0.02) |

-0.006 (-0.01) |

|||||||

| 截距项 | 5.8*** (3.43) |

9.8*** (92.97) |

8.55*** (9.30) |

9.9*** (52.97) |

-0.14** (-2.39) |

0.583 (0.68) | 1.03*** (3.57) |

1.41 (1.54) | |

| 反米尔斯比率 (λ) | 3.37** (2.48) |

-0.367*** (-5.00) |

3.39** (1.98) |

-0.404*** (-5.46) |

|||||

| 观测值 | 22535 | 22535 | 22535 | 22535 | |||||

| 卡方统计 | 13.82*** | 151.84*** | 12.67 | 203.61*** | |||||

| 注:括号内为t统计量;***、**、*分别表示伴随概率在1%、5%以及10%水平上显著;反米尔斯比率λ的原假设为不存在样本选择偏差。 | |||||||||

同样,OLS与Heckman两阶段估计法对2013年农村人力资本收益函数的估计,依然存在着前述两种情形教育回报率估计的偏误,表 4给出了各变量的具体回归结果。在探讨教育回报率对个体工资收入的影响之前,首先对控制变量组作出简要说明。性别、民族、婚姻与政治面貌在调整前与调整后的明瑟方程中均通过了不同水平的显著性检验。其中,男性、汉族、中共党员以及已婚状态均对工资收入的提高具有正向促进作用;反之,女性、少数民族、非中共党员以及未婚人士则在劳动力市场中处于不利地位。在调整后的明瑟收益函数中,非控制组下教育年限的回归系数为0.091且在1%水平上显著。因此,当控制个体在性别等方面的显著差异后,明瑟收益率降至0.07,与2007年的0.038相比,由于教育引致的收入增长百分比仍然上升了3.2个百分点。此外,由于各级教育做二元哑变量设置时,均以上一级教育形式作为参照组,如小学层级便是相对于文盲与半文盲层级而言,从而导致了其参数估计值的符号为负,但是,随着教育层级的逐渐提高,估计系数由负转正,说明教育回报对个体收入的影响始终为正。

| 变量 | 收入方程 (lnwage) | 选择方程 (select) | |||||||

| 方程 (2) | 方程 (4) | 方程 (3) | 方程 (5) | 方程 (7) | 方程 (8) | 方程 (9) | 方程 (10) | ||

| 教育年限 | 0.129*** (10.46) |

0.082*** (13.22) |

0.091*** (29.65) |

0.07*** (21.79) |

|||||

| 工作经验 | 0.088*** (8.95) |

0.054*** (9.53) |

0.088*** (7.97) |

0.049*** (8.35) |

0.066*** (38.62) |

0.063*** (28.10) |

0.065*** (35.74) |

0.064*** (27.61) |

|

| 经验平方 | -0.002*** (-9.46) |

-0.001*** (-10.96) |

-0.002*** (-8.42) |

-0.001*** (-9.71) |

-0.001*** (-46.45) |

-0.0014*** (-39.64) |

-0.0014*** (-43.24) |

-0.0014*** (-38.60) |

|

| 文盲半文盲 | -0.983*** (-3.85) |

-0.481*** (-2.98) |

-0.459** (-2.22) |

-0.212 (-0.99) | |||||

| 小学教育 | -0.813*** (-3.34) |

-0.497*** (-3.17) |

-0.335 (-1.63) |

-0.205 (-0.97) |

|||||

| 初中教育 | -0.257 (-1.10) |

-0.239 (-1.55) |

0.083 (0.41) |

0.1 (0.47) |

|||||

| 高中教育 | 0.018 (0.07) |

-0.062 (-0.40) |

0.27 (1.32) |

0.259 (1.32) |

|||||

| 大学教育 | 0.375 (1.60) |

0.232 (1.52) |

0.44** (2.21) |

0.463*** (2.25) |

|||||

| 研究生教育 | 0.581*** (5.02) |

0.373*** (5.25) |

0.549*** (6.04) |

0.558*** (6.00) |

|||||

| 性别 | -0.657*** (-12.06) |

-0.588*** (-10.31) |

-0.726*** (-44.64) |

-0.733*** (-44.82) |

|||||

| 民族状况 | 0.4*** (11.66) |

0.369*** (11.08) |

0.261*** (8.74) |

0.25*** (8.36) |

|||||

| 婚姻状况 | 0.162*** (6.62) |

0.152*** (6.39) |

0.159*** (6.03) |

0.164*** (6.25) |

|||||

| 政治面貌 | 0.105*** (2.93) |

0.1*** (2.77) |

|||||||

| 截距项 | 7.23*** (22.87) |

8.79*** (70.84) |

8.62*** (25.91) |

9.82*** (57.49) |

-1.02*** (-26.20) |

-0.025 (-0.46) |

-0.262 (-1.28) |

0.5** (2.33) |

|

| 反米尔斯比率 (λ) | 1.44*** (6.66) |

0.835*** (6.52) |

1.47*** (5.78) |

0.637*** (4.56) |

|||||

| 观测值 | 30847 | 30847 | 30847 | 30847 | |||||

| 卡方统计 | 166.70*** | 370.65** | 150.28*** | 384.09*** | |||||

| 注:括号内为t统计量;***、**、*分别表示伴随概率在1%、5%以及10%水平上显著;反米尔斯比率λ的原假设为不存在样本选择偏差。 | |||||||||

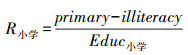

基于方程 (10) 的Chip2007、Chip2013的估计结果,我们进一步探讨劳动力市场中农村人力资本因受教育程度、层级等方面的不同,所引致的差别教育回报,其计算公式为[24]:

|

(11) |

式中,以小学教育程度的教育回报计算为例,被解释变量R为小学教育层级的教育收益,该层级将文盲与半文盲教育层级作为参照组,因而教育投资所引致的工资上涨。相对于文盲与半文盲层级而言,将小学教育程度与文盲层级估计的系数相减,与前述小学教育年限相比,即为接受小学教育的农村人力资本额外接受一年教育后,所引致的工资百分比的上涨。同理,运用相同的方法,以上一级教育程度为参照组,依次求得初中、高中、大学、研究生教育层级的教育回报率。

表 5给出了农村人力资本在不同教育层级上的差别教育回报率。纵向看,2007年初中教育的投资收益率最高,劳动力在完整接受初中教育后,可促使自身的工资收入增长5.3%,硕士与博士构成的两阶段研究生教育,则以3.375%的教育回报率排名次之,小学教育阶段的教育回报率则降至了2.7%,而具有高中与大学教育程度的劳动力则收获了相对较低的收益,其教育回报率分别为2.67%与2.25%。虽然2013年教育投资收益最高的依旧为初中教育阶段,但与2007年进行横向对比后发现,农村人力资本在各级教育上的投资收益已悄然发生了变化。其中,高中与大学教育层级分别为5.3%与5.1%的教育收益率,同比2007年上涨了98.5与126.5个百分点,在各级教育回报中排名第二、第三位。此外,接受研究生教育的农村人力资本,其教育回报虽有小幅回落,但基本保持平稳的投资收益趋势;然而,接受小学教育的投资收益却出现了较大幅度的下降。

| 类型 | 2007年 | 2013年 |

| 小学层级教育收益率 | 2.7% | 0.23% |

| 初中层级教育收益率 | 5.3% | 10.17% |

| 高中层级教育收益率 | 2.67% | 5.3% |

| 大学层级教育收益率 | 2.25% | 5.1% |

| 研究生层级教育收益率 | 3.375% | 2.375% |

| 总体教育收益率 | 3.8% | 7% |

为了更好地比较教育回报的变动趋势,我们以文盲与半文盲层级作为参照组,重新定义农村人力资本的受教育程度分布,将受教育年限在0~6年、7~12年、13~20年区间内的劳动力,依次划分为初等教育、中等教育以及高等教育组,采用Heckman两阶段样本选择模型估计各组受教育程度的参数值 (因篇幅有限故略去不表),并计算其教育回报率后发现:

第一,中等教育的私人收益率由2007年的4.83%上升到了2013年的6.55%,在各组教育程度中具有最高的教育投资价值,因此,劳动力选择接受初中与高中教育的投资,可以获取最大化的教育回报。既然中等教育能够给劳动者在未来实现较高的收入回报,且涵盖在义务教育阶段内的初中教育,主要由中央与地方政府的两级财政负责对教育的投资,从而使得劳动者面临更多的是接受教育的机会成本与时间成本的选择问题,那么这是否意味着将有更多的农村居民愿意通过接受中等教育,提高自身收入水平?实际情况却并非如理论表述一般,当前的农村人力资本受教育程度分布中,中等教育程度的劳动力比重为58.3%,相对于2007年的65.58%呈现出不断下降的趋势,降幅达到了11.1个百分点;而与65%的全国同期水平相比,均显示出农村人力资本存在着一定程度的“教育回流”现象。此外,另一项数据也佐证了这一结论,即农村人力资本平均受教育年限的均值由2007年的7.65年降至了2013年的7.53年,若以小学六年制的学制计算,适龄入学人群在初中一、二年级便中断学业进入劳动力市场,与全国范围内9.97年的受教育年限,高中毕业后进入劳动力市场相比[25],中等教育较高的教育投资回报更是凸显农村人力资本在愿意接受教育方面的动力机制明显不足。

| 类型 | 2007年 | 2013年 |

| 初等教育收益率 | 3.13% | 3.83% |

| 中等教育收益率 | 4.83% | 6.55% |

| 高等教育收益率 | 2.675% | 5.313% |

第二,大学与研究生层级两阶段高等教育的私人收益率由2.657%增长到5.313%,增幅达到了49.65%,是三组教育程度中具有最高增值性的教育投资。本研究认为,高等教育的高增值属性,将会随着时间的推移、劳动力工作经验的积累与人职匹配的逐步完成,从而超越中等教育成为私人教育收益最大的教育投资。如前所述,工作经验与经验的平方对私人教育收益的影响为动态且非线性,通常表现为类似于收入分配曲线的倒U型关系,而个体工作熟练程度的提高、人职匹配的完成等方面的工作经验积累,推动教育回报在倒U曲线的左侧上行通道内不断提升,直至达到拐点处并趋于稳定状态,而随着时间的推移、人力资本的消耗、退休年龄的临近等将该稳定状态打破,致使教育回报逐步过渡到倒U曲线的右侧下行区域内。因此,当大学与研究生层级的农村人力资本进入劳动力市场后,需要耗费一定的时间寻求与自身人力资本存量相匹配的工作岗位,提升特殊岗位所需的工作技能,实现工作经验的积累并逐步释放高阶教育所塑造的人力资本潜能,而这一过程客观上也使得教育收益达到顶点的时间滞后了。诚然,即使高等教育具有较高的增值属性,同时也可能预见到高等教育投资的私人收益率对中等教育的超越,但前述农村人力资本结构的变动趋势中,两阶段高等教育的劳动力比重仅由2007年的2.48%缓慢上升至了2013年的4.85%,而这一数据与2013年的全国同期水平的14.51%相比 (表 7),则进一步凸显了农村地区高阶人力资本的供给严重不足。

| 年份 | 文盲劳动力 | 小学劳动力 | 初中劳动力 | 高中劳动力 | 大学劳动力 | 研究生劳动力 |

| 1996 | 13 | 35.3 | 37.5 | 11.3 | 2.8 | 0.1 |

| 1997 | 11.6 | 34.8 | 37.9 | 12.1 | 3.5 | 0.1 |

| 1998 | 11.4 | 34.2 | 38.9 | 11.9 | 3.5 | 0.1 |

| 1999 | 11 | 33.3 | 39.9 | 11.9 | 3.8 | 0.1 |

| 2000 | 6.9 | 28 | 44.4 | 13.4 | 7.2 | 0.1 |

| 2001 | 7.7 | 30.9 | 42.3 | 13.5 | 5.5 | 0.1 |

| 2002 | 7.7 | 30 | 43.2 | 13.1 | 5.9 | 0.1 |

| 2003 | 7.2 | 28.7 | 43.7 | 13.6 | 6.7 | 0.1 |

| 2004 | 6.17 | 27.4 | 45.8 | 13.4 | 7.1 | 0.13 |

| 2005 | 6.82 | 29.2 | 44.1 | 12.1 | 7.6 | 0.18 |

| 2006 | 6.67 | 29.9 | 44.9 | 11.9 | 6.4 | 0.23 |

| 2007 | 6 | 28.3 | 46.9 | 12.2 | 6.4 | 0.2 |

| 2008 | 5.79 | 27.4 | 47.2 | 12.7 | 6.7 | 0.21 |

| 2009 | 4.77 | 26.3 | 48.7 | 12.8 | 7.2 | 0.23 |

| 2010 | 3.31 | 23.9 | 48.8 | 13.9 | 9.7 | 0.39 |

| 2011 | 2.06 | 19.6 | 48.7 | 16.7 | 12.5 | 0.44 |

| 2012 | 1.92 | 19 | 48.3 | 17.1 | 13.2 | 0.48 |

| 2013 | 1.99 | 18.5 | 47.9 | 17.1 | 14 | 0.51 |

| 数据来源:《中国劳动力统计年鉴》,研究生受教育程度的劳动力统计始于2001年,本研究将之前年份做相同假定不变;因各年鉴均不含2000年劳动力统计口径的受教育程度分布,故对2000年采取自然增长率计算所得后进行替代。 | ||||||

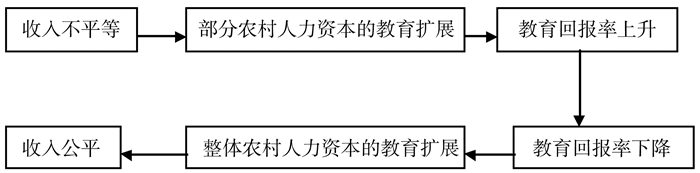

由此看来,各级教育回报的提升并未激发农村人力资本对高阶教育的内生性需求,反而在一定程度上引致了“教育回流”的现象,而高等教育的高增值属性与可期的收益回报,也未能有效推动高阶人力资本的比重扩张。“教育回流”现象引发的平均受教育年限停滞不前乃至下降,高阶人力资本比重过低导致低层次教育所塑造的人力资本“壅塞”,长此以往,教育回报的异质性特征将造成的收入差距两级分化,损害完全性竞争市场中教育的资源配置性功能,也无法充分发挥教育在改变社会分层、促进社会流动方面的作用,进而不利于我国城乡居民收入差距的均质收敛。针对“教育回流”、低阶人力资本的“壅塞”现象,本研究认为各级政府应加强我国农村、中西部以及贫困地区的义务教育普及,尤其是在初中教育推进过程中,切实承担好政府财政对“老、少、边、贫”地区财政转移支付的公共服务职能;其次,基于中等教育在现阶段具有最高的教育回报,应大力引导高中教育的发展,鼓励农村居民接受高中教育意愿的动力机制,从而疏导初中教育塑造的低阶人力资本的“壅塞”现象;最后,强化高等教育通过人职匹配、工作技能与熟练程度的提高等“干中学”的方式,实现个人教育收益最大化的思想意识,提高农村居民对高等教育,特别是研究生教育的内生性诉求。总之,旨在充分发挥各级教育回报率在发展教育中的信号指示作用,强力推进初中阶段的免费义务教育,贯彻与落实普及高中教育,疏导高中阶段下中等教育的人力资本“壅塞”现象,进一步刺激农村居民对高等教育的内生性需求,以教育扩展驱动农村人力资本的梯度升级,缩小各级教育间的差别教育回报,促进农村地区组间收入差距的均质收敛 (图 2)。

|

图 2 农村人力资本梯度升级缩小收入差距的实现路径 |

本文利用北京师范大学的中国收入调查数据库CHIP2007 (RUMIC2008) 与CHIP2013,测算我国农村人力资本的教育回报,并分析各级教育私人收益的变动趋势。结果表明:首先,仅就收入水平与教育程度的关系而言,二者呈现出正相关的线性关系,劳动力的受教育程度越高,个体的收入水平也就越高;其次,由于样本选择偏差与遗漏变量等问题,致使OLS教育回报率的估算存在向上与向下两种偏误,在调整后的明瑟收益函数的基础上,利用Heckman两阶段样本选择模型对样本选择性偏差进行修正后,同时控制性别、婚姻与家庭状况、政治面貌等个体差异的扰动,测度农村人力资本的整体教育回报由2007年的3.8%上升至2013年的7%;最后,针对开篇提出的研究问题,本文发现农村人力资本在不同教育层级上,确实存在着差别教育回报,初等、中等、高等教育回报率分别为3.83%、6.55%、5.313%,现阶段的中等教育具有收益最大化的投资属性,而高等教育则表现为增值属性。此外,由于工作经验与经验的平方对个人收入的非线性动态影响,“干中学”与人职匹配对工作技能与熟练程度的提升,将进一步释放高阶人力资本的潜能,促使高等教育逐步取代中等教育,成为私人收益最大化的教育投资形式。

本文实证研究具有一定的政策意义。首先,继续推进义务教育的普及,阻断农村地区初中教育“回流”现象,各级政府应加大对贫困地区教育财政的转移支付力度,承担好教育的公共服务职能,保障愿意接受教育的低收入群体在“有学上”的同时,亦要切实确保该群体“上得起学”,并稳步提高农村地区的教育质量,不断缩小因教育质量引致的教育公平性问题;其次,根据“十三五”发展规划提出普及高中教育的要求,在区域经济发展成熟度较高、省域基础教育资源较为丰裕的农村地区,以点带面、试点先行,将高中教育纳入免费义务教育阶段,延伸义务教育的教育年限至12年,适当考虑对农村居民选择接受高中教育的机会成本、时间成本予以补贴,倡导农村人力资本梯度升级至高中教育阶段,疏导由于初中教育的回流与滞阻,造成劳动力构成中的次级人力资本壅塞现象;最后,随着区域经济发展水平的提高,人均收入与高教经费投入的不断增长,也不断降低两阶段高等教育的门槛,政府可通过高等教育日渐丰厚的私人收益,激发起农村居民愿意接受高等教育的动力机制。总之,旨在政策引导发挥教育的资源配置性功能,通过义务教育的巩固、高中教育的普及与高等教育的延展,推动低阶人力资本向高阶人力资本的转移,逐级提高高阶人力资本在劳动力构成中的比重,以农村人力资本的梯度升级提高农村居民的整体教育回报,进一步缩小教育层级间的差别教育回报,最终实现农村居民组间收入差距的均质收敛。

| [1] | 万广华. 城镇化与不均等:分析方法和中国案例[J]. 经济研究, 2013(5): 73–86. |

| [2] | Becker G. Human Capital:A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education[M]. New York: National Bureau of Economic Research, 1975. |

| [3] | Mincer J. Schooling, Experience, and Earnings[M]. New York: Columbia University Press for NBER, 1974. |

| [4] | Psacharopoulos G, Patrinos H A. Returns to Investment in Education:a Further Update[J]. Education Economics, 2004, 12(2): 111–134. DOI: 10.1080/0964529042000239140 |

| [5] | Claudio E M, Harry A P. Returns to Schooling Around the World[EB/OL].(2013-11-20)[2013-12-30].http://siteresources.worldbank.org/EXTNWDR2013/Resources. |

| [6] | Psacharopoulos G. Return to Education:A Further International Update and Implication[J]. The Journal of Human Resources, 1985, 20(4): 185–195. |

| [7] | Yang D. Education and Allocative Efficiency:Household Income Growth During Rural Reforms in China[J]. Journal of Development Economics, 2001, 74(1): 137–162. |

| [8] | Zhang J, Zhao Y, Park A, et al. Economic Returns to Schooling in Urban China, 1988 to 2001[J]. Journal of Comparative Economics, 2005, 33(4): 730–752. DOI: 10.1016/j.jce.2005.05.008 |

| [9] | 钱争鸣, 易莹莹. 中国教育收益率统计估计与分析[J]. 统计研究, 2009(7): 43–48. |

| [10] | 张车伟. 人力资本回报率变化与收入差距:"马太效应"及其政策含义[J]. 经济研究, 2006(12): 59–70. DOI: 10.3969/j.issn.1674-8638.2006.12.018 |

| [11] | 罗楚亮. 城镇居民教育收益率及其分布特征表[J]. 经济研究, 2007(6): 119–129. |

| [12] | 刘泽云. 上大学是有价值的投资吗——中国高等教育回报率的长期变动 (1988—2007)[J]. 北京大学教育评论, 2015(4): 65–81. |

| [13] | 赵力涛. 中国农村教育收益率研究[J]. 中国社会科学, 2006(3): 98–109. |

| [14] | 陆慧. 我国城乡教育收益率的变动趋势研究[J]. 农业技术经济, 2004(1): 57–59. |

| [15] | 梁润. 中国城乡教育收益率差异与收入差距[J]. 当代经济科学, 2011(6): 64–71. |

| [16] | De BrauwA, RozelleS. Reconciling the Returns to Education in Off-farm Wage Employment in Rural China[J]. Review of Development Economics, 2008, 12(1): 57–71. |

| [17] | 黄斌, 钟晓琳. 中国农村地区教育与个人收入——基于三省六县入户调查数据的实证研究[J]. 教育研究, 2012(3): 18–26. |

| [18] | 袁诚, 张磊. 对低收入家庭子女大学收益的观察[J]. 经济研究, 2009(5): 42–51. |

| [19] | 祁翔, 周金燕. 教育回报率的家庭背景差异[J]. 教育科学, 2015(3): 16–25. |

| [20] | 周金燕. 明瑟教育收益率述评:计量方法及在中国的估计趋势[J]. 教育学报, 2015(1): 54–61. |

| [21] | Heckman J. Varieties of Selection Bias[J]. The American Economic Review, 1990: 313–318. |

| [22] | Griliches Z. Siblings Models and Data in Economics:Beginnings of a Survey[J]. Journal of Political Economy, 1979, 87(5): s37–s65. DOI: 10.1086/260822 |

| [23] | 谭银清, 王钊, 陈益芳. 受教育程度对我国农民收入来源的和结构的影响[J]. 西部论坛, 2014(7): 9–15. |

| [24] | 国务院发展研究中心农村经济研究部"公共财政支持农村义务教育研究"课题组. 中国农村教育收益率的实证研究[J]. 农业技术经济, 2007(4): 4–10. |

| [25] | 方超, 罗英姿. 教育能够缩小劳动力的收入差距吗?——兼论中国人力资本梯度升级的问题[J]. 教育发展研究, 2016(9): 9–17. |

2017, Vol. 17

2017, Vol. 17