自上世纪90年代中国社会主义市场经济制度建立以来,农业商品化和产业化程度迅速提升,农村经济开始从自给自足逐渐纳入外部市场体系,农村经济发展成就有目共睹。但与此同时,市场机制作用下资源开发导致了农村生态环境在短时间内迅速恶化,草场荒漠化、生物多样性锐减、水土流失、农业面源污染、渔业资源枯竭等成为农村生态环境问题。如何理解农村资源开发中的环境衰退,现阶段的资源开发模式缘何导致了当下的农村生态环境危机?只有厘清农村环境问题的产生机制,才能做到对症下药,从而改善农村环境的治理效果。

作为环境社会学重要的研究领域,对农村资源开发中环境问题社会成因的分析一直是学者们关注的重点,国内外学术界已经积累了相关研究,可以归纳为以下三点:第一,对市场属性与环境问题关系的研究。现代市场形成后,自然资源被赋予价格,进入市场交易体系。现代市场的属性特征与环境问题的关联成为学界关注的焦点。波兰尼指出自发调节的市场将自然变成“虚拟商品”[1],马克思发现商品化农业方式造成土壤的“代谢断裂”[2],自然被“过度资本化”引致生态急剧恶化等[3],市场追求最大利润的特征与环境问题的产生有直接的关联。第二,对市场中的利益相关主体行为逻辑的分析,这些研究涉及政府、企业、村民等不同行为主体,环境往往在这些主体追求自身最大利益的过程中成为牺牲品。张玉林的“政经一体化”理论解释了政府和企业如何在促进经济增长名义下实现双赢,但是环境却被损害的逻辑[4]。陈阿江用“成本—收益”权衡的“简单经济理性”描述企业逐利行为及其环境后果[5]。王婧从市场化条件下牧民的经济理性膨胀入手,指出牧民逐渐成为追求利润的“小牧”,进而引致草原退化、沙化的环境后果[6]。第三,对生态环境问题的文化和制度反思。与市场经济相契合的文化是“统治自然”的人类中心主义文化和祛魅化的科学知识。在中国北方草原、西南山区等生态脆弱地区,追求精耕细作的汉区农业知识逐渐代替当地传统农业知识,造成了生态退化的后果[7-8]。斯科特阐释了“简单化”“清晰化”等国家治理逻辑用于复杂多样的生态资源管理中的弊端[9]。同时,取代地方社区资源管理制度的现代“科层化”资源管理制度也有其自身的弊端[10]。

以往的研究发现对农村环境问题的产生机制都具有一定的解释力,为笔者的研究提供了重要的参考。但已有研究往往聚焦于某一特定维度和视角。实际上,农村环境问题的成因是复杂的、多维度的,需要综合的、整体的视角才能进行全面分析和宏观把握。同时,对环境问题的产生机制的阐释需要从长时段的历史变迁中寻找。笔者结合田野调查资料,同时梳理学界已有的研究发现,试图从发展方式的嵌入和脱嵌视角入手,系统分析农村环境问题的产生机制。

二、 嵌入性与传统地方生态本文把研究视角聚焦于环境主体的生产行为上。环境主体是与自然环境发生关系的人群,在前市场经济时期,环境主体主要是当地社区居民。市场经济制度建立后,随着人口流动的增加以及生产关系的多元化,环境主体日益多元。生产行为是环境主体利用自然要素从事生产满足其生存需要和获取收益的主要方式,也是人对自然环境施加影响的主要方式。从生产行为的变化入手解释环境问题的产生机制,必须对不同阶段生产行为的主要特征作出区分,即生产行为的何种特征变化导致了生态的演变。在前市场经济时期,社区居民的生产行为是地方性的,嵌入于多元的社会结构、文化体系和地方生态之中,生产并不是简单地由生产本身决定的行为。“嵌入”(embeddedness) 概念最早来源于匈牙利裔英国经济史学家卡尔·波兰尼。按照波兰尼的理解,在传统时期,经济活动是嵌入到社会当中的,经济关系是社会关系的组成部分,“在我们的时代之前,市场只不过是经济生活中的附属品。一般而言,经济体系是被吸收在社会体系之中的”。互惠、再分配、家计是传统经济的主要表现形式,其运行都与特定的社会关系密切相关。在波兰尼看来,不受规制自发调节的市场经济在传统时期是不存在的[1]41-67。

|

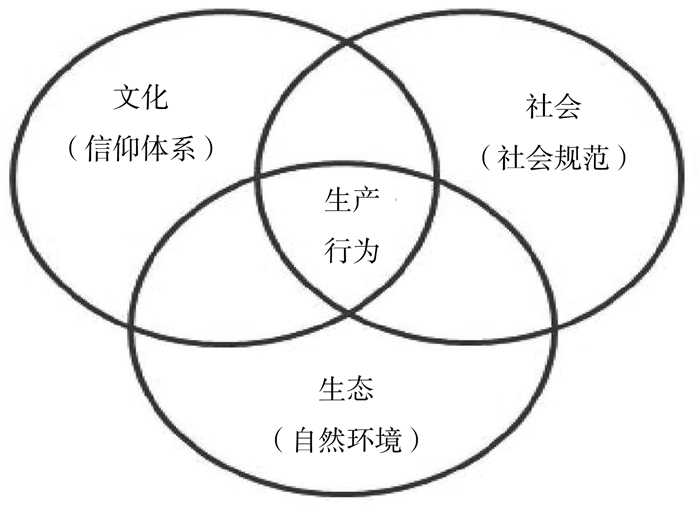

图 1 传统时期生产行为的三维嵌入 |

生态的稳定是地方社区得以存续的物质基础。从生态视角看,苏玛 (Somma) 认为作为传统村落社会是生态可持续社会,而现代社会是一个不断追求“进步”但环境问题凸显的社会[11]。就人与自然的关系而言,传统时期地方社区共享了关于自然的信仰观念、社会规范和生态知识,这些内容构成了他们与环境相处的“库存知识”。人的生产行为受制于这些外部条件,只有如此,才能保证资源利用的可持续和人与自然关系的和谐。传统时期的地方环境主体的生产行为是嵌入于复杂的社会、文化和生态结构之中的,他们的生产行为必然是嵌入式的,大致可以归结为三种维度的嵌入:文化嵌入、社会嵌入和生态嵌入。

一. 文化嵌入早期人类的宇宙观中,人把自己看做是自然界的一个组成部分,具有一种整体宇宙观。人类认识到自己的渺小,敬畏自然,传统社会保留了一定程度的自然崇拜,如万物有灵论、图腾崇拜等。在资源管理利用中,宗教、禁忌等作用的发挥依赖人对神灵的超验性的信仰和敬畏。这种资源管理机制在居民信仰体系受现代性冲击较少,传统保存完好的地区具有强大的影响。科尔丁 (Colding) 认为社会禁忌是地方资源管理和生态保护的无形系统。在很多情况下,这种非正式的制度和规范对人们行为的约束效果往往胜过国家法律和政策。他总结了关于生态保护和资源使用的六种禁忌,分别是时间禁忌、方法禁忌、生命阶段禁忌、特定物种禁忌、栖息地禁忌、隔离禁忌[12]。历史上,中国的农村地区有大量的神树、神山、圣山、风水林等信仰,这些信仰代表了社区生态保护的一种传统形式。在信仰体系中,自然被分为可开发 (非神圣) 和不可开发 (神圣) 两类,人对神圣自然保持了绝对的敬畏,惧怕神灵的惩罚,因此围绕神圣物而进行的生产行为极为少见。

二. 社会嵌入在一定的空间范围内,资源总量是有限的,如果每个个体都追求利益最大化,过度消耗公共资源,必然造成环境衰退,形成哈丁所谓的“公地悲剧”困境[13]。传统时期的自然资源,比如森林、草原、河流等都是公共的,为地方社区集体所有。地方社会需要对个体的生产活动施加约束力,从而维持地方生态和社群的持续发展。很多案例研究表明,传统时期自然资源的公共所有制并没有造成严重的生态破坏,其中一个重要原因在于传统社会有一系列有效的地方社会规范和制度对个体行为加以限制,从而保证资源的合理持续利用。这些“村规民约”“习惯法”等通过刻字立碑、编写文本、口头相传等方式世代传承。在涉及自然资源使用时,为了维持资源的可持续利用,地方社会大都制定了详细的社会规范并严格实施。村规民约大多由地方社会德高望重的老人商议,村民组织大会集体讨论通过,并且地方社区负责监督执行。传统时期的公共资源管理依赖于人际信任、关系网络、声望等社区社会资本运作。由于传统社区都是基于地缘和血缘结合起来的,村民之间具有天然的熟人信任和关系纽带。社会资本有助于打破“囚徒困境”,降低合作成本,促进资源利用上遵守规则[14]。这些社会规范对过度开发自然资源具有较好的约束作用。

三. 生态嵌入传统时期地方社会生产行为嵌入于当地的自然地理环境之中,特别是在生产力不甚发达时,人很少去改造自然,而是主动或被动适应自然。“生态嵌入”[15]意味着生产行为适应外部自然地理环境,尊重自然规律,维持人与自然的和谐。居民对环境的利用秉承的原则不是完全的保护,也不是一味地开发利用,而是充分兼顾资源获取和持续利用。指导当地人与自然互动的是“地方生态知识”。地方传统生态知识是当地居民基于长期实践形成的对自然和资源利用的认知体系,存在于森林、草场、河流的使用以及采集、狩猎、渔业等方方面面,传统生态知识对保护生物多样性,维护生态平衡意义非凡。地方生态知识是人们日常生活中的“库存知识”,是生产“惯习”得以可能的重要条件。地方传统社区中,生态知识表现出共享性、区域性和延续性的特征。生态知识将生产行为的环境影响保持在适度的范围内。在地方性知识的作用下,传统生计对生态的破坏性降到最低,保证了生态利用的可持续。

三、 脱嵌式开发的类型及其表现波兰尼指出,进入现代社会以来,自发调节的市场经济逐渐从过去的社会关系中脱嵌,成为不受制约的力量,“这正是由市场控制经济体系对整个社会组织产生致命后果的原因所在:它意味着要让社会的运转从属于市场。与经济嵌入社会关系相反,社会关系被嵌入经济体系之中”[1]15。在波兰尼看来,市场经济的脱嵌是经济与社会逐渐脱离的过程,完全脱嵌的社会是市场社会,在市场社会中经济行为的运行完全按照市场自身的逐利意图和利益最大化逻辑运行。与波兰尼类似,吉登斯注意到了现代社会的脱嵌机制,他将注意力集中到传统社会向现代社会转变的时空延伸问题。他指出,脱嵌就是社会关系从彼此互动的地域性关联中,从通过对不确定的时间的无限穿越而被重构的关联中“脱离出来”[16]。中国改革开放和农村经济发展的历程是从封闭的自给自足式的农村经济迈入开放的市场化经济的历程,也是农村经济社会体系逐步现代化、全球化的历程。一些学者注意到在全球化、现代化过程中,国家权力、市场力量介入下民族地区脱嵌式资源开发带来的环境后果[17-18]。在笔者看来,中国农村生态的恶化是农村资源开发与地方传统文化、社会结构和生态环境日益脱嵌的结果。现阶段一些农村地区资源开发表现出明显的“脱嵌性”特征,脱嵌式开发表现为以下三种维度。

一. 信仰祛魅与生态问题传统时期的自然具有多种文化、社会价值,自然是一个集物质、社会和文化等多元意义的复合体。由于信仰附加于物质之上,人们生产生活中都会对神圣物“敬而远之”,信仰靠的是行为者对规范的主动服膺。传统时期社区居民的信仰体系犹如一道无形的分割线,划定了若干禁区,限制了人对自然的开发。然而,现代市场经济相伴随的是国家权力以及一整套的话语体系。效率和经济收益的最大化是资本追逐的目标。对经济开发起到阻碍作用的传统信仰则被视为“愚昧”“落后”被加以消灭。正如马克斯·韦伯所指出的,随着现代社会工具理性的膨胀,传统信仰日渐式微,人的精神世界呈现“祛魅化”的趋势[19]。市场经济把具有多样意义的自然客体化为纯粹的资源,富含社会文化意义的森林、草原、山体被约化为树、草、矿①,仅仅是获取交换价值的工具。土地、河流和森林等自然资源成为“虚拟商品”,人们资源开发中的敬畏之感从此荡然无存。

① 近年来,围绕矿产资源开发,开发商与周边村民的冲突不断见诸媒体。村民眼中的“神山”“圣山”,在开发商、当地政府看来则是矿产资源。但很多时候,处于弱势地位的村民的意见敌不过能带来巨大经济利益的矿产开发,相关案例参见:张冰冰.被“吃”掉的石弓山——关于皖北一座山丘消亡的社会学研究,南京大学硕士学位论文,2015。

二. 行为失范与生态问题在传统时期,以社区为基础的资源利用的地方规范具有重要的生态价值。而在市场经济条件下,地方规范日渐式微。很多经验研究表明,在我国农村市场化进程中,行为失范现象大量存在[20]。行为失范加剧了本已恶化的农村生态危机。首先,由于市场机制的建立,自然被赋予价值,能够在市场中变现。资源的诱惑力较以往要强得多。其次,在地方社区,随着传统地方权威逐渐失去威信,社区流动性、异质性增加,传统地方社区的村规民约、规章制度等日渐式微。资本观念渗入后,人们强烈的经济理性难以抑制。

当生产行为脱离了传统地方社区规范约束的时候,现代法律制度应该及时填补真空。但是一些农村地区环境保护的相关法律的执行效果不理想。建国以来,随着自然资源的现代管理制度建立,资源管理权从地方社区逐渐向科层化管理机构上移。很多地方社区传统的管辖范围被划为国有资源,如国有林、国营农场、自然保护区等,由对应的科层化机构负责日常监管。但是,在日常实践逻辑中,资源单纯依靠科层化管理,忽视社区力量甚至把居民作为监管的对象,产生了很多问题:其一,资源管理者“陌生化”。受制于资源特征的复杂性,外来管理者对自然资源不熟悉,影响管理效果。其二,资源管理者的利益取向。执法机构本身成为利益相关者,可能利用权力寻租现象突出。第三,执法力量不足。单纯依靠林业执法部门势单力薄,环境执法处于严重的松弛状态[21]。失范的经济活动成为农村环境问题产生的重要原因。

三. 生态知识式微与生态问题地方知识和科学知识是关于资源利用和生态保护的两套知识体系。以牧区为例,传统的逐水草而居的游牧生计方式,通过对草场的类型划分,采取季节性的空间移动,可以实现草场资源的持续利用。传统生态知识可以实现资源利用和环境保护之间的平衡,看似粗放的知识体系中蕴含着丰富的生态智慧。但是在市场经济条件下,“低效”的地方知识不利于最大化收益,因此经历了被“污名化”的过程,被认为是“落后”的知识体系,被贴上标签。取而代之的是一套追求高效、高产,具有普遍适用性的“科学知识”[22]。现代市场经济中,在最大化利益的刺激下,科学的农业生产知识和资源开发方法逐渐占据主导。传统的资源利用方式日渐式微。但是,现代科学自身固有的局限却被其突出的高产优势而忽略,直至环境问题严重时才引起反思。①化肥、农药可以促进稳产、增产,但是对环境的副作用却是巨大的。同样,单一的经济林木种植造成了生物多样性锐减等生态问题。

① 上世纪初,美国农学家富兰克林·H·金 (F·H·King) 对中国、日本、朝鲜三国农业进行考察,在1911年出版的《四千年农夫》一书中,他详细记载了中国农村农民对人畜粪便、草木灰、淤泥等废弃物的收集、处理和利用方法以及精耕细作的农业方式。中国传统农业在巨大的人口、资源压力下,能够保证农业产出,保持土壤肥力,进而实现农业可持续发展中所展现的农业智慧让富兰克林·H·金惊叹不已。与此相反,美国现代农业追求规模化和集约化,大量使用化肥,土壤肥力却日渐衰退,环境问题日益加剧,这种不可持续的农业方式让其忧心忡忡。然而,时至今日,中国也已走入这条高投入、高产出、高污染的农业之路。参见:富兰克林·H·金.四千年农夫,程存旺,等,译.东方出版社,2011年。

四、 从刀耕火种到经济林:M县案例本文以云南省M县历史上的“刀耕火种”农业方式和上世纪80年代以来的经济林开发对比分析为例,阐释嵌入式开发和脱嵌式开发的生态后果。M县历史上的刀耕火种可以视为嵌入式开发这一理想类型,上世纪80年代以来的经济林开发可以视为脱嵌式开发这一理想类型,通过理想类型之间的比较,可以更加清楚地说明脱嵌式开发的环境后果。M县资料来自于笔者2010—2016年先后5次共计130余天的田野调查。在上世纪80年代前的上千年中,刀耕火种一直是M县山地农业的主要生计方式。上世纪80年代以来,传统的刀耕火种农业已经被经济林木所替代。

一. 作为嵌入型生产方式的刀耕火种②② 本文所指的“刀耕火种”特指历史上延续下来的,直到解放初期仍然存在的有序的刀耕火种。上世纪50年代后期以后,随着政府号召向山区要粮,无序毁林开荒,导致了环境的急剧恶化。这也是当时刀耕火种受到批评的原因。但是,这种无规矩的乱砍滥伐并不是历史上经典的刀耕火种。

作为一个山区边境民族县,M县山区面积占整个县面积的98%。历史上佤、拉祜等山地民族的主要农业方式是刀耕火种。刀耕火种农业是一套成熟的农业体系,它以草木燃烧的灰烬做肥料,以种植的空间转移换取森林的恢复生长时间。经典意义上的刀耕火种要经历以下几个环节:砍树与放火、种植与收割、休耕与植被恢复、种植新地等。1949年以前,M县的森林覆盖率一直维持在60%以上。刀耕火种农业有效地维持了粮食生产和森林保护的平衡。

传统时期农业生产活动嵌入于多元的文化、社会和生态结构中。刀耕火种农业是典型的嵌入型农业活动,刀耕火种农业不仅要追求产出,其生产方式更要“合规矩”。当地从事刀耕火种农业的佤、拉祜等族有大量的信仰禁忌。他们的文化中有很多的风俗习惯、禁忌等限制对自然的过度利用。拉祜族万物有灵论的信仰体系中,山、水、树、石头等都是有神灵的。人不可以随意进行农业生产活动。农业生产前要有复杂的农耕仪式,这些仪式的作用是缓解农业生产活动对神的冒犯。拉祜族《开山祝祷词》写道:“啊,山神、水神、沙神、石头神,我给你献上大米和蜂蜡烛,请你答应我开垦这块山地;啊,这个地方的神啊,请收下我亲手奉上的贡献。从今以后我的家人要开垦这块地,保佑我们一家大人小孩,保佑我们不受刀斧伤害,不要杀死我们,不要惩罚我们。”[23]

刀耕火种并不是简单的、无秩序的游耕,而是有一套地方社会制度保证其运作。主要起作用的是土地制度、地方首领制度等。当地有一套关于土地分配和使用的制度。首先,每个村寨都有一定的领地范围,村寨和村寨之间的界限分明。村寨不能私自越过边界耕作;其次,在村寨内部,土地以村寨公有为基础。刀耕火种时期,村寨选择一块集体土地集中种植。但在具体的土地分配上,采取“号”地的方式:耕作者在自己要耕种的土地四周做标记,“号”过的土地即被认为有主,别人不得再占有。当地的习惯法在地方文献中有记载:“无论是祖上传下来,还是后来开垦的土地,只要有标记,其他人都不能种。也不能在人家无能力的时候去拨动标记。多占土地,这是违反习惯法的。”[24]刀耕火种还需要村寨作为一个整体集体行动。1949年前,拉祜族实行的是卡些制度,卡些作为村寨的领导者对刀耕火种进行管理。村寨必须作为一个整体决定耕种哪一片土地,哪些土地必须开始“养”着,通常都有惯例。M县传统的刀耕火种农业,在轮歇地的划分、休耕时间、树木砍伐、放火管理等方面,刀耕火种农业有大量的地方生态知识以及与之相配套的社会规范,具有内容参见下表。

| 地方生态知识 | 详细内容 |

| 森林分类 | 村寨的林地分为轮歇地和非轮歇地。轮歇地为农业用地。非轮歇地包括不同类型,如水源林、防风林、薪炭林、竜山、坟山等。非轮歇地禁止耕种,使用受到地方社会规范的严格限制。 |

| 休耕方式 | 一般每块地种1~2年,耕种地与撂荒地之比不低于1:5。休耕5~10年左右撂荒地基本恢复为密林。 |

| 树木保护 | 为了促进树木尽快恢复:(1) 砍树要保留树桩。树桩约30~50厘米不等。一方面利于抛荒时树木迅速再生,另一方面可以防止大范围的水土流失。(2) 在犁地和耕地时,尽量不深翻,以免破坏树根。(3) 砍树后用茅草等遮盖树桩,防止其在烈日下暴晒。 |

| 种树传统 | 土地资源紧张的村落,为促进植被尽快恢复,通常采取种树的方式。一般挑选“黑心树”、水冬瓜树种,这些树生长速度快,越砍越发,可以保证植被恢复。 |

| 放火管理 | 为了把放火控制在指定的区域范围内,烧轮歇地一般遵循“五不烧”:不经批准不放、风大不放、无人看管不放、无“防火线”①不放、非轮歇地不放。 |

| 撂荒地保护 | 撂荒地的林木幼苗需进行有效保护,撂荒地的使用受到严格限制,不能破坏其植被恢复,严禁在此放牧、砍伐。 |

| 土壤保护 | 避免水土流失以及保护土壤养分:(1) 烧火时,再次点燃残枝需要更换地方,以免土壤被烧焦。(2) 在洪水容易冲刷的地方挖“防洪沟”。(3) 将未烧完的大树均匀地压在地上,防止雨水大时,地面径流把土地被冲走,造成水土流失。 |

| 注:① “防火线”是在已规划的、待烧的林地四周清理出一圈3~4米宽的界限,这条界限内需要将可燃物完全清理干净。据当地老人说,连“一个树叶、一棵草”都不能有。 | |

上世纪80年代以来,在“决不放松粮食生产,积极发展多种经营”的方针指引下,依托于资源优势,M县提出以发展“绿色产业”带动加工业富民富县的目标。为了发展经济,利用热区资源,M县政府提出优先发展“胶糖茶”的农业政策。早期橡胶、茶叶等经济林开发是政府主导的,以“公司+基地+农户”为主要方式。公司投入资金和技术、基地供粮、农户投劳,在股份核算上, 以10个劳动日=20千克原粮=20元人民币=1股,按比例分成。早期的橡胶、茶叶公司则具有深厚的政府背景,公司领导都是由政府部门官员兼任。后期随着经济林收益提高,农户纷纷在自己的承包地中种植经济林,民间自主开发促进了经济林木种植面积的迅速扩大,以橡胶、咖啡、甘蔗、茶叶为主的经济林产业极大地支撑了M县经济的发展。上世纪80年代以来“狂飙突进”的经济林开发取得了一定的经济效果,整个县域范围内适宜种植经济林木的土地全部种上了,经济林木成为当地的主导产业和村民经济收入的主要来源。但是在经济林开发过程中很多竜林、水源林都被砍伐,生态问题日渐显现。

橡胶、咖啡等经济林木作为一种外来事物,其种植和管理完全按照一套全新的模式。起初,这套全新的经营模式与地方传统的社会、文化制度不相兼容,但由于政府的大力推动和发展,加之村民致富的欲望强烈,经济林迅速得到推广。然而,作为一种全新的经济开发模式,其运作过程中的脱嵌性及其后果仍然值得反思。

首先,文化脱嵌。农村地区经济活动与文化的冲突一直存在。实际上,在当地,由外在力量主导的经济开发与文化的冲突在建国以后就不断发生。“农业大跃进”期间,政府鼓励大开荒。当开荒受到地方传统文化禁忌制约时,政府号召“向神山开炮,向鬼神进军”,破除迷信,很多竜林被砍伐一空。上世纪80年代以来,随着人们经济理性的膨胀,成本—收益的理性考量成为主导思维方式。受经济林开发的利益刺激,外来的胶农、茶农甚至包括当地村民又一次把一些竜林、水源林等砍伐一空种植经济林,而传统的神山神树信仰失去了约束力。

其次,社会脱嵌。以国家法律、村规民约为代表的社会规范对经济林过度开发没有起到应有的限制作用,传统时期社会力量对乱砍滥伐树木的有效制约作用消失了。在经济林开发初期,地方政府是经济林的开发主体,后来外地老板甚至本地农民都卷入了这场经济林开发潮中。大量的水源林、竜林等传统社会规范严禁砍伐的林木都遭到砍伐。国家的法律、社区层面的村规民约难以约束这种行为。在一份M县N乡人民政府准备征用N村贺布社薪炭林种植茶叶的报告中这样写道①:

① N乡人民政府:《关于征用N乡N村贺布社集体用柴林的请示报告》,M县档案馆材料,1989年。

茶叶是我乡的主要经济作物之一。已列入我乡“七五”规划的一个重点骨干项目,在党和几次代表大会上都通过。“七五”规划新发展稳产高产的速成密植茶叶两千亩。……加速发展我乡茶叶生产,对促进我乡经济建设,增加我乡财政税收,增加农民收入,实现脱贫致富都有重要意义。

N乡四套班多次研究决定,为满足XX两个精制茶叶加工厂的原料供应,在原1987—1988年贺布社已发展200亩连片的基础上,便于集中连片,计划1990年再新植400亩。……因此征用贺布社集体用材林30亩左右用来发展茶叶。

此报告若无不当请批复!

M县林业局回复②:

② M县林业局:《关于N乡人民政府征用集体薪炭林地种茶叶的报告》,M县档案馆材料,1989年。

我局在接到N乡人民政府征用集体薪炭林地种茶叶的报告后,派出局所属森林资源管理股人员实地调查落实。林地面积为56.3亩,最大树高16米,胸径40厘米,平均胸径14厘米,现有森林蓄积量为249立方米。根据区行署多次在林业会议上讲,开发不能毁林种茶叶、咖啡、甘蔗,要种只能在荒山、丢荒地种……我局不同意毁掉这片薪炭林种茶叶。

征用“最大树高16米,胸径40厘米,平均胸径14厘米”的茂密森林种茶叶,乡政府应该知道相关的森林保护法律和政策,为何“明知”违法却还“故犯”呢?从申请的第一段就能看出端倪,政府发展经济林产业的动力所在。“促进经济”“增加财政税收”“脱贫致富”等目标与今天的各级政府追求的GDP何其相似!林业局依照相关规定,没有同意乡政府的报告,体现了其作为林业执法机构保护森林的立场。但是,调查中一位县林业局办公室主任告诉笔者,“很多时候林业局反对,但是乡镇政府不听,该怎么弄还是怎么弄。因为那时候法律法规也不那么规范”。可以说,在特定的时代背景下,M县经济林开发浪潮中,大量原生林被砍伐而种植经济作物。M县M镇总计112902.89亩经济林,有多达65524.24亩经济林是从林地中开发而来 (即砍伐原生林木种植经济林),超过总经济林面积的一半。其中橡胶、茶叶、咖啡分别为63547.24亩、1685.6亩、291.3亩③。

③《M镇经济林调查情况统计表》,M县档案馆,2006年。

最后,生态脱嵌。历史上,当地有大量的关于森林利用和保护的地方生态知识,这些生态知识是靠山吃山的山民赖以生存并世代延续的前提。经济林种植遵循利益最大化的逻辑,短期经济理性完全取代了生态理性。可以标准化操作和具有普遍适用性、可复制性和推广性的现代科技被广泛应用于资源开发中,现代科技表现为一种技术理性主义 (technical-rationalism),即仅仅关注技术本身,而忽视了技术与外部世界的广泛联系。为了增加收益,采取“集中连片开发”①的方式,一般一次开发整座山,面积达到几千亩。在这几千亩的土地上,采取“三光”式的种植方式,即 (树) 砍光、(根) 烧光、(地) 种光。杂木林被清除一空,为了将树根清除,甚至动用了炸药,传统的“间伐”“砍树留桩”做法被丢弃。清理出的土地不能荒废,全部要种经济林,最后都变成了永久的单一经济林。橡胶树、桉树等经济林为了提高产量,大量使用化肥、农药。在树种的选择上,主要种植经济效益好的橡胶、茶叶以及速生丰产林品种。经济林开发没有考虑到物种多样性、水土保持等,在开发中甚至水源林也被砍伐。这种经济作物的开发方式与传统的生态知识相差甚远,传统地方知识中的生态智慧被抛弃。

① “集中连片开发”的主要思路和逻辑是:由于一块区域有相似温度、降水、地形等,经过考察,如果适合种植经济林木,可以采取统一开发的模式,连片种植橡胶等经济林木。这样做的好处是不浪费热带资源。同时,经济林管理也更为方便,运营成本更低。但是,区域范围内动辄几千亩或者上万亩的原生林被转化为经济林,对生态的影响是巨大的,集中连片开发对区域内生物多样性和水土保持等都是致命的危害。

为何脱嵌式开发得以形成?笔者认为可以从以下三个利益主体的行为加以说明:首先,地方政府的谋利型角色。中国的市场脱嵌并不完全基于自由放任的市场,而是政经同盟作用的结果[25]。政府在脱嵌式开发中扮演了非常重要的角色。上世纪80年代以来,随着国家财税制度的改革,地方政府逐渐成为一个独立的利益实体,从“代理型政权经营者”开始转变为“谋利型政权经营者”[26]。政府在做出某项政策安排时,不仅仅是在执行上级的决策,还有选择地追求自身的利益。经济林产业对地方政府在增加财政收入、消除贫困等方面作用明显。从早期的政府主导的“公司+基地+农户”经济林开发模式到随后鼓励民间开发和林业招商引资,M县各级政府在经济林发展中发挥了重要的作用。其次,外部资本的逐利化经营。林权制度改革、农业政策等促进外部资本进入林业领域。按照彼得·桑德斯的理解,资本主义式的生产体系需要三个根本性的条件:财产的私人占有、利润和市场[27]。集体林权制度改革的主旨是“明晰产权、分山到户、放权让利、规范流转”。集体林权制度改革将相对混乱的林权明晰化,通过下放农户的经营管理权,农户获得了“70年不变”的承包权。从权力体系的角度来看,农民事实上享有的已经是一种“准私有”[28]的产权了。林权改革为林地流转铺平了道路,“把山当地耕,把树当菜种”日益成为现实。同时,在农业政策上,M县政府出台了“八不限政策”②,鼓励招商引资。资本进入林业后,为了追求最大化利润,出现了上文所述的“三光式”种植方式。最后,农民的经济理性化。传统的农村社会尊崇的是“道义经济学”,有较强烈的“反商业”传统。人类学家发现历史上在印度尼西亚萨赫瓦 (Sahwa) 地区的榴莲树是禁止买卖的,甚至有“卖榴莲树就等于是卖自己的祖父”的说法[29]。中国传统民间社会也有“无商不奸”的看法,体现了传统乡土社会对商业的排斥。但是在资本逻辑主导下,农民已经商业化,成为追求最大利益的理性经济人。与此同时,随着农村社区精英权威式微,农村原子化趋势日益明显,传统社会规范对农民以损害环境为代价的最大化逐利行为所发挥的制约作用越来越小。

② 八不限政策分别是:① 行业不限:凡属有利于M县发展,有利于生态环境、有利于经济发展的低能耗、低污染、低排放企业不限;② 规模不限:无论规模大小,都持欢迎态度;③ 所有制不限:只要有投资,无论谁主导、谁控股、谁受益都不限;④ 合资方式不限:独资、参股、购买、流转都欢迎;⑤ 投资对象不限:国内、国外都欢迎;⑥ 资金来源不限;⑦ 引资形式不限:内资欢迎,外资更好,可以以资金、技术、设备、无形资产等形式进行投资,更欢迎外资及私人金融贷款、民间机构资金等进行投资;⑧ 区域不限:可以投资林木,也可以利用林地。参见M县林业局:《M县林业局关于上报M县十一五林业工作总结和2011年工作计划的报告》,M县林发〔2010〕103号。

多重脱嵌的经济林开发所导致的生态环境后果主要体现在:第一,生物多样性消失。橡胶树、桉树等经济林种植密度很大。如一亩橡胶林规划种植胶树111棵,采取集中连片种植方式,不浪费土地资源。规划的土地都种植了单一的树种。由于经济林的生态功能远弱于天然林,生物多样性急剧下降,很多动植物都消失了。漫山遍野的橡胶林中连一个鸟都没有,成为“绿色沙漠”。第二,农业面源污染。由于经济林的效益明显,为了赚取利润,缩短成材时间,经济林普遍大量使用化肥,农药。桉树生长的前二三年必须大量使用化肥。同时,为了减少杂草,需要定期打农药除草。化肥、农药的使用导致水质的恶化,同时附近村民以森林为基础的放牧、采集等副业活动急剧萎缩。第三,水源短缺。经济林较传统杂木林的水源涵养性较差。由于水源林被大量砍伐种植经济林,很多村寨面临无水可吃的境地,用水紧张时,很多村民不得不驱车几公里外找水吃。一些吃水困难的村寨不得不异地搬迁。

五、 结语嵌入式开发可以整合经济利益与生态利益、个体利益与整体利益、短期利益与长远利益,而脱嵌式开发的主要问题是把生产行为变成纯粹的成本—收益考量的行为,突破了外在的社会、文化和生态条件限制,而又未形成稳定合理的新的稳态结构,导致自然资源的过度开发和发展的不可持续。在脱嵌式开发中,不同利益主体 (政府、企业甚至村民) 都是理性经济人,追求自身利益的最大化。政府和官员可以实现其在财政收入、税收、招商引资等方面的目标;企业可以通过资本运作实现其资本增值的目标;村民通过林地流转和打工,也能获得经济收入。所以,在脱嵌式开发机制中,不同利益主体构成了一个“共赢体系”,这也是脱嵌式开发得以可能的驱动机制。但是就环境而言,这些利益主体也构成了一个“共犯体系”[30],某种程度上每个利益主体都是环境问题的致害者。脱嵌式开发打破了长久以来经济—社会—文化—生态所形成的稳固的平衡状态,造成了短时间内的混乱和无序,引发了社会、文化和生态的多重危机。这是我国很多农村地区环境问题产生的根源所在。波兰尼指出,经济系统的脱嵌在人类历史中并不是一种常态,脱嵌必然会引发社会的“反向运动”(counter movement)。实际上,很多地方日益恶化的生态危机所带来的反向运动也已呈现,围绕资源开发的群体性事件频发,这些外在压力正成为倒逼生态环境治理的动力。

脱嵌式开发是不可持续的,忽视地方文化、社会、生态的发展模式导致了严重的生态后果。脱嵌式开发的再嵌入成为必然趋势,需要将失序的经济活动重新纳入到有序的系统中。当然,再回到传统的信仰价值、社会规范几无可能。再嵌入需要在经济发展和生态保护的新格局中找到平衡,使得经济开发不能完全成为由经济利益主导的行为。首先,倡导一种与经济理性相对的生态理性。生态理性不是反对经济理性,而是追求经济—社会—生态的协调可持续发展理念。其次,加强法制建设。环境问题突出的地方通常是法律执行较为薄弱的地区。市场经济条件下,道德只能发挥次要的作用,“道德的上限就是遵守游戏规则和国家法律”[31]。农村经济开发中的违法现象突出。迫切的任务就是加强法制建设,把经济活动重新拉入到社会规范的制约作用中,减少违法不究、执法不严,形成敬畏法律的社会氛围。特别是在法制的具体实践环节,减少执法者的利益卷入。再次,增强地方社区能动性。自然资源的社区管理有其天然的优势,应当赋权于地方社区,让其在地方资源管理中发挥应有的作用。鼓励地方社区设定与现行法律不冲突的村规民约,加强社区在资源保护中的作用。最后,在资源开发方面,需要吸收传统农业的智慧,特别是在保护生态、维护多样性方面的智慧。不能完全照搬传统地方知识,而是要对传统地方知识进行总结、归纳,提炼传统知识中可资借鉴的生态智慧,对传统知识进行现代改造。

| [1] | 波兰尼. 大转型: 我们时代的政治与经济起源[M]. 冯钢, 译. 杭州: 浙江人民出版社, 2007: 59-63. |

| [2] | Foster J B. Marx's Theory of Metabolic Rift: Classical Foundations for Environmental Sociology[J]. American Journal of Sociology, 1999(2): 366–405. |

| [3] | 耿言虎. 自然的过度资本化及其生态后果——云南"橡胶村"案例研究[J]. 河海大学学报 (哲学社会科学版), 2014(02): 31–36. |

| [4] | 张玉林. 政经一体化开发机制与中国农村的环境冲突[J]. 探索与争鸣, 2006(5): 26–28. |

| [5] | 陈阿江. 理性的困惑——环境视角中的企业行为判别[J]. 广西民族大学学报 (哲学社会科学版), 2009(4): 2–7. |

| [6] | 王婧. 国家、市场与牧民生计转变:草原生态问题的阐释[J]. 天府新论, 2012(5): 96–100. |

| [7] | 麻国庆. 草原生态与蒙古族的民间环境知识[J]. 内蒙古社会科学 (汉文版), 2001(01): 52–57. |

| [8] | 尹绍亭. 人与森林:生态人类学视野中的刀耕火种[M]. 昆明: 云南人民出版社, 2008: 346. |

| [9] | 斯科特. 国家的视角: 那些试图改善人类状况的项目是如何失败的[M]. 王晓毅, 译. 北京: 社会科学文献出版社, 2004: 1-4. |

| [10] | 耿言虎. 现代性与农村生态危机:"断裂"的视角 (1949—2012)——基于云南省M县四村田野调查[J]. 南京农业大学学报 (社会科学版), 2013(5): 17–24. |

| [11] | Somma, Ma rk. Return to the Villages[J]. Ecopolitics Journal, 2008(1): 43–59. |

| [12] | Colding J, C Folke. Social Taboos: Invisible Systems of Local Resource Management and Biological Conservation[J]. Ecological Applications, 2000(2): 584–600. |

| [13] | Garrett H. The Tragedy of the Commons[J]. Journal of Natural Resources Policy Research, 2009(3): 243–253. |

| [14] | 宋言奇. 社会资本与农村生态环境保护[J]. 人文杂志, 2010(1): 163–169. |

| [15] | Whiteman G, Cooper W H. Ecological Embeddedness[J]. Academy of Management Journal, 2000(6): 1265–1282. |

| [16] | 吉登斯. 现代性的后果[M]. 田禾, 译. 南京: 译林出版社, 2000: 18. |

| [17] | 王旭辉, 包智明. 脱嵌型资源开发与民族地区的跨越式发展困境——基于四个关系性难题的探讨[J]. 云南民族大学学报 (哲学社会科学版), 2013(5): 57–63. |

| [18] | Novek J. Intensive Livestock Operations, Disembedding, and Community Polarization in Manitoba[J]. Society & Natural Resources, 2011(16): 567–581. |

| [19] | 韦伯. 学术与政治[M]. 冯克利, 译. 北京: 三联书店, 2005: 29. |

| [20] | 陈阿江. 文本规范与实践规范的分离——太湖流域工业污染的一个解释框架[J]. 学海, 2008(4): 52–59. |

| [21] | 耿言虎. 生态视域下的森林管理制度变迁及其反思[J]. 中国农业大学学报 (社会科学版), 2015(5): 31–40. |

| [22] | 耿言虎. 农耕文化演变视角下的生态变迁[J]. 南京工业大学学报 (社会科学版), 2017(1): 92–99. |

| [23] | 杜巍. 思茅民族文化研究[M]. 昆明: 云南大学出版社, 2006: 70-71. |

| [24] | 尹仑, 唐立, 郑静. 中国云南孟连傣文古籍编目[M]. 昆明: 云南民族出版社, 2010: 248. |

| [25] | 熊易寒. 市场"脱嵌"与环境冲突[J]. 读书, 2007(9): 19–22. |

| [26] | 杨善华, 苏红. 从"代理型政权经营者"到"谋利型政权经营者"——向市场经济转型背景下的乡镇政权[J]. 社会学研究, 2002(1): 17–24. |

| [27] | 桑德斯. 资本主义: 一项社会审视[M]. 张浩, 译. 长春: 吉林人民出版社, 2005: 4-13. |

| [28] | 郭亮. 资本下乡与山林流转——来自湖北S镇的经验[J]. 社会, 2011(3): 114–137. |

| [29] | Peluso, Nancy L. Fruit Trees and Family Trees in an Anthropogenic Forest: Ethics of Access, Property Zones, and Environmental Change in Indonesia[J]. Comparative studies in Society and History, 1996(3): 510–548. |

| [30] | 张玉林. 农村环境:系统性伤害与碎片化治理[J]. 武汉大学学报 (人文科学版), 2016(2): 9–12. |

| [31] | 萨卡. 生态社会主义还是生态资本主义[M]. 张淑兰, 译. 济南: 山东大学出版社, 2012: 154. |

2017, Vol. 17

2017, Vol. 17