当前社会转型时期,乡村治理面临着“原子化村落”困境。[1]1949年后的国家政权建设,将乡村传统的社会结构和组织体系进行了打散和重组。改革开放后的市场化和社会流动加剧了乡土社会的个体化趋势。村庄治理中的农民和国家关系表现为组织联结的缺失。一方面,过度行政化的村两委组织难以有效地将农民组织起来,承担起联结农民与国家的中间组织角色;另一方面,个体化和去组织化的农民难以形成有效的集体性利益表达和集体行动,个体的农民在与国家的互动中处于更为弱势的地位。乡土社会中组织联结的缺失导致了“农民诉求难表达,国家政策难落实”的村庄治理困境。

在寻找正式的、制度化的村庄治理困境解决途径的同时,有必要进一步发掘乡土社会的传统治理资源。宗族、会、社等农村传统组织具有内生性、自主性等特征,在引导农民组织化和集体参与方面具有天然优势。以农村传统组织为切入点,动员治理资源、发掘治理能力,进而解决村庄治理中组织联结缺失的困境具有必要性和可行性。2015年和2016年,作者分别对广东梅州和江西赣州地区的两个村庄进行了长时段的实地调查,发现宗族、会、社等农村传统组织在现代转型过程中发生了“由私到公”的公共性生长变化,这为解决村庄治理中组织联结缺失的困境提供了新思路。

我们分别从社会组织的公共性、农村社会的公共性以及农村组织的公共性三方面对相关研究进行梳理。第一,社会组织的公共性。社会组织公共性不同于个人公共性、市场组织公共性和政府组织公共性,它是一种组织形态的、常态化的、非权力性基础的公共性。社会组织公共性体现为公共言论生产功能和公共服务提供功能。[2]社会组织公共性生长遭遇到了旧公共性的路径依赖、差序格局的文化制约和制度环境的现实缺陷等多重困境,导致了“组织外形化”“弱正外部性”和“偏向性生长”等明显的公共性不足。[3]国家介入对于社会组织公共性生长具有重要作用,但“行政吸纳服务”的国家介入方式会导致社会组织公共性的断裂。要促进社会组织公共性的良性生长,还需要在政治结构中进一步导入民主价值。[4]政府权力是影响社会组织公共性生长的关键性外部变量。政府权力是具有不同属性的强制权力和基础权力的复合性构成。强制权力具有对社会组织的管理功能,基础权力具有对社会组织的支持功能,两者共同影响着社会组织公共性的生长。[5]第二,农村社会的公共性。农村社会公共性是农村居民进行公共生活的本质属性。在城市化的冲击下,蕴含农村社会公共空间、公共利益、公共精神中的公共性面临流失和变异的困境。[6]而在不同历史时期,由于国家权力介入的不同而形成不同的村庄公共性。传统时期的“皇权不下县”与家族关联式公共性,集体化时代的“国家全能主义”与行政关联式公共性,当前个体化进程中的“悬浮式政权”与公共性消解。[7]第三,农村组织的公共性。祝德认为农村非政府组织是农村公共服务的重要修复机制和支持系统,是政府提供农村公共服务可以借助的另一只手,而拓展参与空间、优化外部环境、促进制度化和组织化建设是农村非政府组织公共性的有效释放路径。[8]田先红研究以宗族为载体的村民理事会在新农村建设中的作用,认为理事会与村委组织的分治格局并未实现政府资源输入与民间力量动员的结合,实际上,政府只是用资源刺激了民间社会,而并未实现对民间社会的真正动员,反映出“弱国家-弱社会”的国家与社会关系模式。[9]夏循祥以农村传统家族组织为例分析其公共性转型,认为传统形式社会组织的内涵和功能必然随着时代发生转型,有助于当代公共性建设。[10]

本文将通过建立农村组织的公共性、内生性与村庄治理的关联性的分析框架,以广东梅州和江西赣州的两个村庄为例,从历史变迁和现实实践的角度,研究农村传统组织的公共性生长及其对村庄治理的作用。需要特别说明的是,公共性是一个复杂的概念,包括传统公共性和现代公共性等不同面向。传统公共性建立在地缘和血缘关系的基础之上,人与人之间沾亲带故,在共同的风俗、习惯、礼仪的约束下交往互动、和睦相处、共同生活,即滕尼斯所谓的共同体,“人民从出生之时起,就休戚与共,同甘共苦……持久的和真正的共同生活”[11]。现代公共性是建立在契约精神、公共参与和公共服务的基础之上,一种既不同于共同体产生的传统公共性,也不同于国家一元主导的行政公共性的多元公共性。本文的公共性概念特指现代公共性,农村传统组织本身具有传统公共性,而其公共性生长是指从传统公共性到现代公共性的发展和转型。

二、 农村传统组织的公共性与内生性农村组织是一个组织体系或者说系统,它既包括农民专业合作组织与农村基层组织,也包括农村非政府组织以及宗族等非正式组织。[12]具体来说,在村庄内部的村两委、宗族、会、社、老人协会、文体协会、企业组织等都是农村组织的重要构成。在基层多元治理的框架内,上述农村组织都是村庄治理的重要主体。

(一) 基于公共性与内生性的农村组织分类公共性是与私人性、个人性、私密性等概念相对而言的,它强调的是某种事物与公众、共同体(集体) 相关联的一些性质。[13]社会组织的公共性,指的是社会组织所开展的活动与公众、共同体(集体) 之间的关联程度,是社会组织在公共空间中角色与功能的塑造和发挥。德国学者康保锐(Berthold Kuhn) 认为,“公民社会参与者是作为主体利益代言人和社会服务提供者而进行各种活动的”。[14]因此,社会组织的公共性主要体现在公共利益的表达和公共服务的提供。同时,两个方面所涉及的人群范围越广,产生的社会效应越大,那么社会组织的公共性就越强。

内生性是外生性、外部性等概念相对而言,强调从内部产生和发展而成的。社会组织的内生性则是对社会组织产生和发展的动力机制的描述,也可称之为内生动力。对农村组织来说,其产生和发展的动力更多地依赖于村庄内部的力量,则其内生性越强;其产生和发展的动力更多地依赖于村庄外部的力量,则其内生性越弱。农村组织的内生性越强,实质上代表着组织与村庄之间的相关性、联结性更强,因为其本身就是从村庄的土壤中生发而成的。内生性强的农村组织在动员村庄资源、引导农民参与、强化农民组织化以及增强村庄社会资本等方面具有更大的优势。

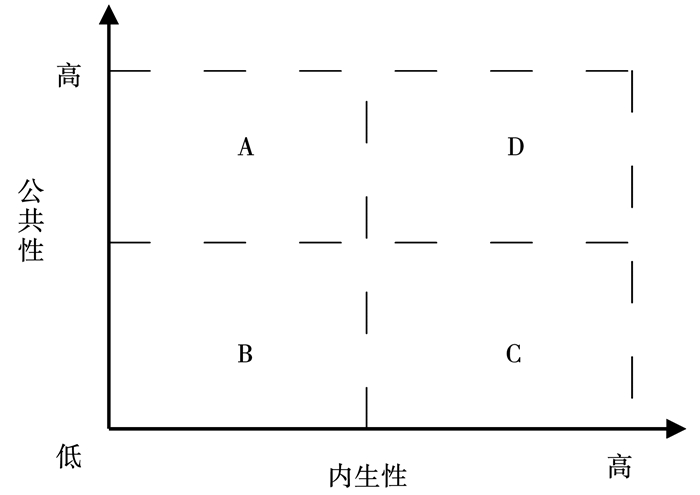

公共性和内生性是分析农村组织对村庄治理影响的重要维度。依据公共性和内生性的不同状况可以将农村组织分为四类。

|

图 1 农村组织的分类 |

其中类型A代表公共性高、内生性低的农村组织。村委会就是属于这一类农村组织。一方面村委会是国家法律所认可的村民自治组织,担负着对村庄治理的重要职责,是村庄中的公共性主体。组织农民进行公共利益表达和供给村庄公共服务是村委会的基本工作,同时从服务范围来看,村委会服务整个村庄,因此具有高公共性。另一方面,村委会是由村民选举产生,但村委会最初的建立是依靠国家行政权力,村委会运行的资源来自于中央和地方政府的供给,村委会更多地扮演了国家行政体系“末梢”的角色[15],因此村委会的内生性较低。类型B代表公共性低、内生性低的农村组织。从外部进入村庄的企业组织和市场性主体属于这一类。市场性主体强调营利,具有私性,因此公共性低;同时从组织来源和动力机制看,是从外部进入村庄的,因此其内生性低。类型C代表公共性低、内生性高的农村组织。宗族、会、社等农村传统组织就是属于这一类。首先,农村传统社会组织从内部生长而成,和村庄具有天然的血缘性与地缘性关联,其动力机制来自于满足村庄农民的内部需求,因此具有较高的内生性。其次,宗族、会、社等传统组织具有私性,是为了满足宗族成员内部的需要,而不是整个村庄的公共性需要,因此公共性较低。类型D代表公共性高、内生性高的农村组织。这是一种理想的社会组织类型,能够有效促进农民与国家的组织联结,改善村庄治理困境。当宗族等农村传统组织进行现代转型,进而生长和扩张其公共性后,即是属于这一类型。

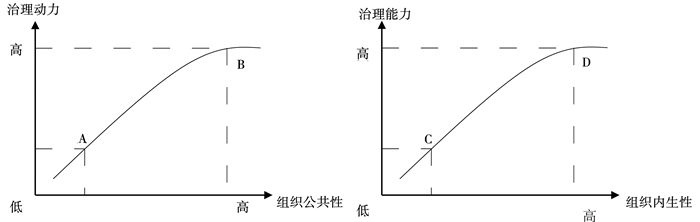

(二) 农村传统组织公共性、内生性与村庄治理的关联农村组织的公共性、内生性与村庄治理具有显著的关联性。社会组织的公共性要求其承担共同的、集体的责任,一方面表达集体利益,另一方面供给公共服务。表达集体利益、供给公共服务在建构了社会组织公共性的同时,进而带来组织的公信力和合法性。因此,公共性主体因其公共性而具有更大的意愿和动力来进行公共治理。就农村组织而言,公共性主体(例如村两委) 需要通过供给公共服务,进行公共治理来获得公信力与合法性,因而具有更大的村庄治理动力与意愿。换句话说,农村组织的公共性与村庄治理的关系就是,公共性越强则治理动力越强,公共性越弱则治理动力越弱。

农村组织的内生性是与乡土社会本身的联结和关联程度息息相关的。内生性的农村组织(例如宗族) 是从村庄内部生发而成,在了解村民的需要、动员村庄资源、有效组织村民、促进村民参与等方面具有较大的优势。而在村庄治理中,精准的村民需求评估、强大的资源动员能力、有效的村民自治参与代表着强大的村庄治理能力。农村组织的内生性与村庄治理能力具有显著关系。具体来说,农村组织内生性越强,则村庄治理能力越强;农村组织内生性越弱,则村庄治理能力越弱。

|

图 2 公共性、内生性与村庄治理的关系 |

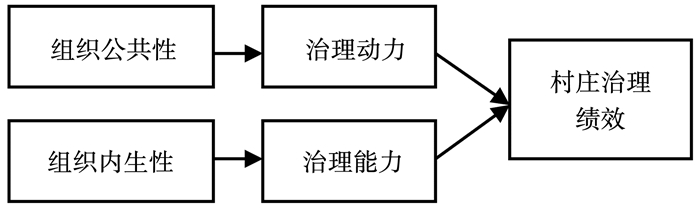

农村组织的公共性与村庄治理动力相关联,农村组织的内生性与村庄治理能力相关联。同时,村庄治理动力、村庄治理能力与村庄治理绩效相互关联。因此,农村组织的公共性越强,村庄治理动力越强;农村组织内生性越强,村庄治理能力越强;村庄治理动力和治理能力越强,则村庄治理绩效越好。反之亦然。

|

图 3 农村组织公共性、内生性与村庄治理绩效 |

对于宗族、会、社等农村传统社会组织,都是内生性组织,具有较强的村庄治理能力。但是,它们在组织公共性方面较弱,更多的是提供专门性的、私人领域的服务,村庄治理动力上明显不足。虽然有研究表明,宗族这一农村典型传统组织的复兴在公共品供给、社会福利、互益合作方面拓展扮演了积极角色[16],但其公共性不足导致了村庄治理的动力和意愿的缺失,对于村庄治理绩效的提升有限。因而,通过培育农村传统社会组织的公共性,促进其现代转型,是促进农民与国家的组织联结,改善村庄治理状况的可能路径。

三、 村治变迁中农村传统组织的公共性生长 (一) 农村传统组织公共性与村庄治理关联的历史回顾宗族、会、社等农村传统组织一直以来就是村庄治理的重要主体,在不同的历史时期发挥着不同的作用。从治理模式分析,我国传统时期的村庄治理是一种“士绅治村”的模式。士绅是国家与乡村社会之间的中介和缓冲,同时扮演着政权代理人和村庄当家人的双重角色,在社会变迁中起到平衡作用。士绅利用乡土社会“权利的文化网络”对村庄进行治理。[17]这一阶段,宗族等农村传统组织本身就是村庄治理的主体,而士绅就是来源于宗族,是宗族之中考取功名的读书人。同时,在“皇权不下县”的国家权力结构下,村庄更多地采取了自我治理的方式,依托于乡土本身的社会权力和组织体系。农村传统组织从乡土内部生发,具有较强内生性;同时,由于此时村庄与宗族的同构,村庄治理就是宗族内部治理,农村传统组织的公共性是针对于血缘群体内部的“小公”,也即是针对整个村庄的“大公”,农村传统组织具有较高的公共性。但这种公共性是共同体内部的传统公共性,不具有现代公共性的特征。传统组织虽然提供公共服务、引导公共参与,但服务和参与都具有等级性,而不具有平等性,更多的是为村庄内部的传统权威统治服务。

1949年建国后的政权建设将国家权力深入到乡土社会底层,通过外生性的强制力量将乡村社会传统的社会结构和组织体系进行打散和重组,建立起以“生产集体化”为核心的村庄治理体系,将每一个农民都纳入到国家的管控体系之中。此时的村庄治理是一种总体性治理模式。这种国家对农民的“总体性支配”是我国改革前的社会结构的一个基本特征,即国家几乎垄断着全部重要资源,这种资源不仅包括物质财富,也包括人们生存和发展的机会及信息资源。[18]这一阶段将宗族、宗教、家族等农村传统组织都视为封建残余,在国家政权建设的浪潮中被破坏殆尽。此时,村庄更多的由国家行政权力实施一元化治理,农村传统组织在村庄治理中是缺位的。

集体化时期的“大锅饭式”的生产方式导致了低效率,改革创新势在必行。1980年代,以包产到户为核心的双重经营体制,在解决农民生产效率的同时,也改变了乡村社会的组织方式。国家权力逐步从乡村社会退场和上移,以村民自治制度为核心的治理体系开始建立和实践。改革开放后,市场化的影响与社会流动的加剧对乡土社会产生深刻的影响,社会转型时期的乡村治理发生了从“权力的文化网络”到“权力的利益网络”的变化。[19]村庄治理最主要的承担主体从国家行政主体变为村民民主选举出的村两委组织。同时,这一时期宗族、家族等农村传统组织出现了复兴的状况。一方面,宗族为村庄治理提供了较好的服务与帮助,填补了若干管理真空,避免了更严重的失范和无序,宗族组织与宗族集体意识成了抗拒行政权力不法侵害与剥夺的工具;但另一方面,宗族往往以狭隘的本族利益为归依,奉行着恃强欺弱的逻辑,并倡导男尊女卑,崇尚迷信。[20]宗族等农村传统组织因为其内生性,具有较好的治理能力,因而能够有效补充以村两委为核心的村庄治理的空白;另一方面,由于农村传统组织公共性的不足,在治理动力和意愿上较低,更多强调私益和内部群体的“小公”,因而对村庄治理也产生了一定的阻碍作用。

(二) 以公共性生长破解村庄治理困境的现实实践当前宗族等农村传统组织展现出强大的生命力和延续性,呈现出复兴的趋势,对村庄治理产生影响,尤其体现在华南地区。这也是村庄底色和历史惯性在当下现实的呈现。农村传统组织在乡土生长,具有较好的内生性,因此治理能力也较强,在治理资源动员、了解农民需要、促进农民参与等方面具有较大的优势。农村传统组织是村庄治理中最为重要的可供利用和发掘的传统治理资源。十八届三中全会《决定》提出“创新社会治理体制”的要求,需要注重“改进社会治理方式、激发社会组织活力”。激发农村传统组织的活力,促进农村传统组织的现代转型,培育和发展农村传统组织的公共性,对于补充和完善村庄治理体系,破解农民与国家的组织联结缺失困境具有重要意义。

广东梅州的A村庄和江西赣州的B村庄,以培育和发展农村传统组织公共性为核心,对创新村庄治理体制、破解村庄治理困境进行了有益的探索。A村庄位于粤北山区,呈现“八山一水一分田”的土地状况,农业生产以水稻种植为主,年轻人多外出珠三角地区打工。村庄是典型的广东客家村庄,宗族传统保存完好,近年来宗族组织呈现出愈发强盛的趋势。村庄中的每一个宗族都成立有宗族理事会,由理事长、副理事长、出纳、会计、理事等成员,组织结构较为完善。宗族理事会主要为宗族事务提供服务与管理,同时也负责一些宗族内的修桥、筑路等公共事业。一方面,宗族理事会提供服务领域更多的囿于宗族性事务,另一方面,宗族理事会提供服务范围仅限于宗族内部。为了解决村庄空心化造成的三留守问题,将村庄农民有效纳入组织体系之中,做到“事事有人管,人人有组织”,当地政府引导村庄的宗族理事会转型成为村民小组理事会,同时将宗族理事会成员纳入到村庄层面的自治体系之中。宗族理事会转型成村民小组理事会后,保持其内生性,具有较好的治理能力;同时促进其公共性生长,提升其治理动力。其公共性生长表现在服务领域的扩大,不仅仅局限于宗族性事务;服务范围的扩张,整个村民小组的农民都能享受其服务。以公共性生长为核心的农村传统组织转型带来较好的治理绩效。A村村民说:“村委会一年能够为村庄办一件好事,并不能给村庄带来什么大的改善;每个村民小组理事会一年为村庄办一件好事,十多个村民小组就是十多件好事,那村庄的面貌改善就大了。”

B村庄位于赣南地区,是典型的赣南客家宗族村庄。村庄所在区域为丘陵地形,农业以水稻种植为主。村中青壮年多进城务工,其中年轻人多到东南沿海地区打工,而中年人更多的就近到县城或者市里找事做。相比较于A村庄,B村庄所在区域经济发展状况较为落后,基层政府的财政能力较弱,村级集体经济基本为零。同时,A村庄所在的广东地区是国家创新社会治理体制的改革试验田,地方和基层政府有更大的动力去进行治理创新试验,B村庄在基层治理体制上更为陈旧和落后。上述状况使得B村庄的基层矛盾和治理困境更加严重,主要体现在村民集体利益的表达和基础性公共服务的供给两个方面。为了解决上述困境,在外部性支持缺乏的状况下,需要更多的发掘和动员村庄内部性支持。B村庄的传统组织主要也是宗族,近年来出现一定程度的复兴,但相比较于A村庄,在组织化程度和资源动员能力等方面较弱,宗族内部没有一个常设的组织管理体系,更多的是因事设立理事会,事情结束则理事会解散。集体利益表达困境和基础公共服务缺失,使得村庄中宗族有更大的动力通过设立各种临时性的理事会为宗族成员提供公共服务,表达集体利益。其后,通过村委组织介入和基层政府的引导,利用宗族底色所带来的合作传统,将这种因事设立的理事会扩大到宗族之外,为村民小组、整个行政村等不同层次的合作单元供给公共服务。村庄形成了包括修桥理事会、修路理事会、老年人协会等农村组织,积极参与到村庄治理之中,形成与村委组织相互补充,相互支持的合作治理。

(三) 农村传统组织公共性生长的形式与条件对A村庄和B村庄两个案例进行比较分析,发现农村传统组织的公共性生长主要有以下三种基本形式:第一,服务领域从传统事务扩大到公共事务。农村传统组织供给的公共服务类型较为狭窄,服务领域比较单一。以农村传统宗族组织为例,其提供的公共服务主要包括祖先与子孙族谱的修订、祠堂的新建与重修、祖坟的重建与修缮等传统宗族性事务。从内生性与公共性来分析,农村传统组织的公共性不强,使得他们对于村庄治理的动力和意愿不足。在政府和村委组织的引导和介入后,从服务领域方面促进其现代转型,参与村庄治理。宗族理事会转型为村民小组理事会后,提供的服务不局限于传统宗族性事务,更多地参与到村民小组的公共事务之中,通过动员资源和组织村民,促进村庄公共服务的有效供给和集体利益的有效表达。第二,服务范围从血缘性内群体到村庄治理单元的扩张。农村传统组织的服务范围较为狭窄,不具备人人都能够参与的公共性,而仅仅是血缘性内群体参与的家族关联的公共性。以公共性生长为核心的农村传统组织现代转型,促进其服务范围的扩张,具体来说,将村民小组、行政村等不同层次的有效治理单元都纳入其服务范围,依据具体公共事务范围的不同而相应调节其服务范围。第三,合作传统对村民的内生性再组织。农村传统组织经历了集体化时期国家权力总体性治理的破坏和消解,组织实体基本上都不复存在,但合作传统仍然很好地保存了下来。具有宗族传统的南方地区从村庄结构上多是团结型村庄,而北方地区多为分裂型村庄,中部地区多为分散的原子化村庄。[21]农村传统组织发达的华南地区在村庄内部的有效团结和有效组织方面具有优势。政府(行政) 主导的基层农民组织化面临“准组织化”困境[22],而基于农村传统组织的合作惯性则能够对村民进行有效的内生性再组织。

农村传统组织的公共性生长有助于提升其村庄治理的动力和意愿,进而发挥其治理能力上的优势,达到更好的村庄治理绩效。促进农村传统组织公共性生长需要满足三个方面的条件:第一,农村传统组织的内生动力。内生性动力的村庄治理往往能够达到事半功倍的作用,农村传统组织的公共性生长需要从组织内部土壤中生发出内生动力。农村传统组织依托于传统乡土社会,农村社会的内生性需要成为其内生动力的来源,同时,组织本身的延续和发展也成为内生动力的重要来源。农村传统组织需要现代转型,满足当前村庄治理中的某些功能,才能获得组织生存的合法性。第二,行政性治理主体的外部引导。缺乏外部引导的农村传统组织容易陷入公共性消解的困境,更多地考虑血缘性、地缘性等内部性传统群体的利益,村庄治理的公共性利益难于保障。通过村两委组织、基层政府等行政性治理主体的外部引导,建立起相应的平衡和监督机制,引入多个主体的互动参与,通过内生动力和外部引导的双重合力促进其公共性生长。第三,较为丰富的传统治理资源。公共性需要一定的实体组织作为载体,同时公共性本身就具有历时性和生成性[23],更为重要的是公共性需要价值性的支撑。较为丰富的传统治理资源能够从实体层面和价值层面促进公共性的生长。具体来说包括较为发达的村庄传统组织,以及浸润传统而延续的合作精神和公共精神。

A村庄和B村庄在治理结构上具有相似性,即传统宗族组织和宗族势力积极介入到村庄治理中。在相似的治理结构下,两个村庄从传统组织中生长出的公共性却存在强弱差别,具体表现为广东梅州A村庄的公共性强于江西赣州B村庄。分析其原因主要包括以下三个方面:第一,传统组织的结构完备性差异。广东梅州地区相比较于江西赣州地区处于更南方的地理位置,宗族传统得到了更好的延续和保存。以宗族为代表的传统组织结构完备,经历公共性生长的现代转换后,能够成为具有实体结构的现代农村公共组织,能够更好地供给村庄公共服务,提升村庄公共性。第二,传统组织的资源动员能力差异。广东梅州A村庄是著名的侨乡,海外华侨有较多的资源和较大的意愿投身于家乡的公共建设。A村庄依托于宗族组织能够有效动员较多的财力资源注入村庄公共服务和公共建设之中。而江西赣州B村庄则不具备这样强大的资源动员能力。第三,外部引导的资源注入量差异。A村庄是广东省基层治理改革创新的排头兵和试验田。2007年的“村务监督”试验促进了《中华人民共和国村民委员会组织法》在2010年的修订,其后又先后进行了“村民理事制度”“村级协商议事制度”等改革试验,于2013年被国务院确定为“全国农村综合改革示范试点单位”。[24]地方政府注入了较多的外部资源对作为改革创新试点的A村庄进行引导。江西赣州的B村庄是一个较为普通的村庄,地方政府外部引导的资源注入量较小。

四、 结论与讨论社会转型进程中的村庄治理面临农民与国家间组织联结缺失的困境,以组织建设为中心的村庄公共性培育,为乡土团结和农民再组织提供了可能路径。本文从发掘乡村传统治理资源的角度,以广东梅州和江西赣州地区的两个村庄为例,研究农村传统组织的公共性生长及其对村庄治理的作用。

农村组织的公共性和内生性与村庄治理具有关联性。农村组织的公共性越强,则对村庄治理的动力和意愿越强;农村组织的内生性越强,资源动员能力和组织村民的能力越强,则对村庄治理的能力越强。治理动力和治理能力的增加,最终促进村庄治理绩效的提升。农村传统组织具有内生性优势,通过促进其公共性的生长能够缓解村庄治理困境,促进村庄有效治理。

不同历史时期具有不同的村庄治理模式,而农村传统组织在其中起到不同作用。传统时期“皇权不下县”,主要采取士绅治村的模式,此时宗族、会、社等传统性组织是村庄治理的最重要的主体,这些传统性组织具有较强的内生性,但其公共性较弱,是一种局限于血缘性内群体的家族关联的公共性。集体化时期国家权力深入村庄,采取国家全能主义的总体性治理模式,农村传统组织被破坏和消解,在村庄治理中是一种缺位状态。改革开放后国家权力从村庄逐步退场,形成悬浮型政权,村庄治理主要采取以村两委组织为核心的村民自治模式。国家权力的上移为农村传统组织的复兴提供了空间,这一时期的农村传统组织在集体利益表达和公共服务供给上作为村两委的补充,其内生性强,公共性弱,更多地考虑自身利益,因此起到的作用有限。

当前案例村庄的治理创新实践中,通过以公共性生长为核心促进农村传统组织现代转型,进而在一定程度上破解村庄治理的组织联结缺失困境。农村传统组织的公共性生长表现为三种不同的形式:一是服务领域从传统事务扩大到公共事务;二是服务范围从血缘性内群体到村庄治理单元的扩张;三是合作传统对村民的内生性再组织。而促进公共性生长的条件包括:组织的内生动力、行政性主体的外部引导以及丰富的传统治理资源。

以农村传统组织的公共性生长促进村庄有效治理取得了一定成效,但仍然有其限度。首先,在当前村民自治的体制框架内,基层政府及村两委组织仍然是村庄治理的最主要的主导性力量;其次,从条件来看,外部引导、内生动力和治理资源三者缺一不可,而行政性主体的外部引导起到了基础性作用。最后,由于历史传统和村庄底色的差异,这种治理创新模式在华南地区值得推广,但在华中及华北地区则难以实施。促进农村传统组织的公共性生长为提升村庄有效治理提供了一种可能路径,而复杂的乡土社会还需要我们从不同的视角、不同的面向进行更多的探索。

此外,促进农村传统组织公共性生长的实践是否能够生发出村庄的现代公共性,符合村庄治理的现代理念呢?首先,农村传统组织具有传统公共性,而案例中的公共性生长本身就是通过外部引导来促进其现代公共性生长;其次,我们并非给出一种普遍性的治理困境的解决模式,而是在于发掘传统治理资源,提供一种可能性的路径和尝试;最后,农村传统组织的公共性生长并不会压缩村庄其他社会组织的成长空间,反而可以通过营造现代公共性的场域,成为培育农村现代社会组织的土壤。

| [1] | 吕方. 再造乡土团结:农村社会组织发展与"新公共性"[J]. 南开学报(哲学社会科学版), 2013(3): 133–138. |

| [2] | 唐文玉. 社会组织公共性:价值、内涵与生长[J]. 复旦学报(社会科学版), 2015(3): 165–172. |

| [3] | 唐文玉. 社会组织公共性的生长困境及其超越[J]. 上海行政学院学报, 2016(1): 105–111. |

| [4] | 唐文玉. 国家介入与社会组织公共性生长--基于J街道的经验分析[J]. 学习与实践, 2011(4): 106–113. |

| [5] | 唐文玉. 政府权力与社会组织公共性生长[J]. 学习与实践, 2015(5): 88–94. |

| [6] | 吴业苗. 农村社会公共性流失与变异--兼论农村社区服务在建构公共性上的作用[J]. 中国农村观察, 2014(3): 57–64. |

| [7] | 张良. 村庄公共性生长与国家权力介入[J]. 中国农业大学学报(社会科学版), 2014(1): 24–32. |

| [8] | 祝德. 农村非政府组织公共性释放路径探究[J]. 湖北社会科学, 2008(4): 52–54. |

| [9] | 田先红. 国家与社会的分治--赣南新农村建设中的理事会与乡村组织关系研究[J]. 求实, 2012(9): 84–89. |

| [10] | 夏循祥. 社会组织中公共性的转型--以广东省坑尾村家族组织为例[J]. 思想战线, 2014(6): 84–89. |

| [11] | 费迪南滕尼斯.共同体与社会--纯粹社会学的基本概念[M].林荣远, 译.北京:商务印书馆, 1999. |

| [12] | 韩玲梅, 黄祖辉. 近年来农村组织及其关系的研究综述[J]. 中国农村观察, 2006(4): 73–78. |

| [13] | 谭安奎. 公共性二十讲[M]. 天津: 天津人民出版社, 2008: 1. |

| [14] | 康保锐. 市场与国家之间的发展政策:公民社会组织的可能性与界限[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2009: 113. |

| [15] | 徐勇. 村民自治的成长:行政放权与社会发育--1990年代后期以来中国村民自治发展进程的反思[J]. 华中师范大学学报(人文社会科学版), 2005(2): 2–8. |

| [16] | 王铭铭. 村落视野中的文化与权力--闽台三村五论[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 1997: 216. |

| [17] | 杜赞奇.文化、权力与国家:1900-1949年的华北农村[M].王福明, 译.南京:江苏人民出版社, 2003:24. |

| [18] | 渠敬东, 周飞舟, 应星. 从总体支配到技术治理--基于中国30年改革经验的社会学分析[J]. 中国社会科学, 2009(6): 104–127. |

| [19] | 郑永君, 张大维. 社会转型中的乡村治理:从权力的文化网络到权力的利益网络[J]. 学习与实践, 2015(2): 91–98. |

| [20] | 肖唐镖, 戴利朝. 村治过程中的宗族--对赣、皖10个村治理状况的一项综合分析[J]. 福建师范大学学报(哲学社会科学版), 2003(5): 17–23. |

| [21] | 贺雪峰. 论中国农村的区域差异--村庄社会结构的视角[J]. 开放时代, 2012(10): 108–129. |

| [22] | 张大维, 郑永君, 谢洪波. 准组织化:政府主导式基层农民组织化困境--以汶川地震后四川XM乡灾后重建为例[J]. 四川大学学报(哲学社会科学版), 2012(6): 124–132. |

| [23] | 李明伍. 公共性的一般类型及其若干传统模型[J]. 社会学研究, 1997(4): 108–116. |

| [24] | 郑永君, 张大维. 从地方经验到中央政策:地方政府政策试验的过程研究[J]. 学术论坛, 2016(6): 40–43. |

2017, Vol. 17

2017, Vol. 17