文章信息

- 聂建亮, 钟涨宝

- NIE Jianliang, ZHONG Zhangbao

- 劳动力市场化、个体生命周期与农民经营农地的意愿

- The Marketnization of Labor Force, Individual Life-Cycle and the Willingness of Farmers in Land Management

- 南京农业大学学报(社会科学版), 2017, 17(1): 71-79

- Journal of Nanjing Agricultural University(Social Science), 2017, 17(1): 71-79.

-

文章历史

- 收稿日期: 2016-06-21

2. 华中农业大学 农村社会建设与管理研究中心, 湖北 武汉 430070

在传统农村社会,经营农地是农民最普遍的谋生方式,工商业在农村,或者说大部分农村地区发展缓慢,农民很难有其他从业选择。甚至是迁移农村老家的农民,也都是很忠实地守着直接向土里去讨生活的传统[1]。建国后的农业大集体时代,相对固化的体制更是将农民囿于以农地为基础的农业生产中,农村市场化进程受限。自1978年中国开始了从计划经济向市场经济转轨的过程[2],农村市场化进程开始加快。而今快速的市场化给农村社会尤其是农业经营带来了深刻的变革,农业经营面临着许多新的问题,其中“将来谁来种地”被媒体及学界一再提起,成为当前中国农业发展无法回避的问题[3-6]。“将来谁来种地”之所以会成为问题,与当前中国农村地区人口老龄化与农村劳动力转移两个趋势叠加产生的劳动力缺失相关。陈锡文等的研究就发现农村老年人口比重升高与劳动力转移对农业产出产生显著负作用。[7]黄祖辉、俞宁认为长期农村劳动力转移的代际传递效应,将导致农业经营主体的后继人才缺乏。[8]但是贺雪峰通过调查发现“无人种田”并非真问题,而现实是大量的农民无田可种和田很难种。[9]黄季焜、靳少泽的研究则发现,虽然农户务农劳动力比例未来每年将下降且务农劳动力有老龄化趋势,但对于未来谁来种地问题不必太过于担忧。[10]可见,学界对“将来谁来种地”这一问题的探讨其实并未形成定论。

已有研究探讨“将来谁来种地”问题的主要视角是农村劳动力缺失,而缺少对农民经营农地意愿的关注,农民经营农地意愿的变化同样会产生“将来谁来种地”的问题。所以,这里认为农民经营农地意愿的变化可能成为农村劳动力缺失视角之外,解答“将来谁来种地”问题的另一个视角。根据Ajzen计划行为理论的观点,行为意向是影响行为最直接的因素[11],研究农民经营农地的意愿有助于更好地解释农民经营农地的行为。因此,在农村市场化,尤其是农村劳动力市场化进程中,考察农民经营农地的意愿,有助于评估将来农民经营农地的行为,从而回应“将来谁来种地”的疑问,进而考察中国农业可持续发展的前景。

一、 文献回顾与研究假设 (一) 文献回顾目前国内外对农民经营农地意愿的研究相对较少,而与之相似的农民工,尤其是新生代农民工务农意愿的研究较多。王美艳曾探讨农民工返乡从事农业的可能性,认为已经迁移到城镇的农民工即使受到就业冲击,也很难再返回到农业中来。[12]段成荣、马学阳[13],国家统计局的新生代农民工基本情况研究课题组[14]等曾调查新生代农民工回乡务农的意愿,结果均显示新生代农民工回乡务农的意愿很低。方华、刘洋却利用农业部农村经济研究中心2011年的问卷调查资料分析发现,新生代农民工将来从事农业的意愿并不像人们想象的那样低,他们目前没有从事农业的主要原因是认为农业收入低、劳动太辛苦。[15]

还有很多研究十分关注农民的种粮意愿。如一些研究集中关注粮食补贴政策对农民种粮意愿的影响,其中有研究认为粮食补贴政策有利于提高农民的种粮意愿[16],另一些研究则认为粮食补贴政策对农民种粮意愿的影响不显著[17-19]。另外,李明贤、樊英研究了农民素质与种粮意愿的关系[20],孙晓燕、苏昕研究了土地托管服务与种粮意愿的关系[21],周靖祥则实证检验了粮价预期与小农种粮行为的关系[22]。虽然农民的种粮意愿与其经营农地的意愿有很高的相关性,但是也存在不同之处:前者更关注种什么以及种多少的问题,后者更关注种不种的问题;前者关系到粮食安全战略,而后者不仅关系到粮食安全战略,更关系到农业的可持续发展。影响农民种粮的因素很多,同样影响农民经营农地意愿的因素也应该是多样的,可能包括农民个人特征、所在家庭特征、农产品市场价格、政府农地政策等。本文认为当前农村的市场化,尤其是劳动力市场化进程强烈冲击着农民经营农地的意愿,但是个体的生命周期又对农民经营农地的意愿起到了约束作用。因此,本文尝试从农村劳动力市场化与个体生命周期关系角度探究农民经营农地意愿的逻辑,以更准确地展望中国农业可持续发展的前景。

(二) 研究假设本文试图回应的是“将来谁来种地”的问题。已有研究和经验过多关注农村劳动力向市场转移,即农村劳动力市场化导致的农村劳动力数量的减少,但较少关注农村劳动力市场化对农民经营农地意愿的影响,同时也忽略了个体生命周期对农民经营农地意愿的约束。本文认为,在当前中国农村,农民经营农地的意愿受到农村劳动力市场化与农民个体生命周期的双重形塑,即一方面农民经营农地的意愿受到农村劳动力市场化的强烈冲击,农民经营农地的意愿降低,但另一方面又受到生命周期的持久约束,所以又不至于出现无人愿意经营农地的情况。因此,这里提出两个假设,即农村劳动力市场化假设和个体生命周期假设。

1. 农村劳动力市场化假设。长期以来,农业是一个相对弱质的产业,农业生产的增收能力不足,且农村劳动力市场化程度较低。改革开放后,市场经济大潮席卷中国,中国农村地区也受到了市场经济的强烈冲击,农民的生产生活受到了影响,农村劳动力从业的选择增多,不再局限于以农地为基础的农业生产中,而是开始将劳动力投入到收益更高的产业部门中。农村劳动力开始向城镇非农部门或者本地非农产业转移,农村劳动力市场化成为趋势。随着农村劳动力市场化进程的加快,农民与农地的关系随之发生了变化,“土地是农民的命根子”的传统观念也发生着微妙的转变,而农民经营农地的意愿也有所改变。农村劳动力市场化使得农民谋生手段多样化,非农收入比重增加,进而降低了农民对农地的依赖,农民经营农地的意愿随之降低。基于此,这里提出假设1。

假设1:农民经营农地的意愿受农村劳动力市场化的影响,农村劳动力市场化程度越高,农民经营农地的意愿越低。

2. 个体生命周期假设。虽然农村劳动力市场化进程不可避免地冲击了农民经营农地的意愿,但是农民经营农地的意愿受到个体生命周期的持久约束。生命周期的原义是指由自然人口的再生产机制所驱使的成熟和生育过程[23],强调生命随时间推移而出现的成熟和老化[24],这一概念致力于寻找人类共同的阶段模式。在生命周期中社会阶段的变化具有一种不断重复的特征[25],其中,年龄是一个核心变量。从生命周期理论的基本逻辑出发,这里认为农民在不同年龄阶段因为身心发育、社会阅历以及与农地互动的程度会导致其对农地有不同的认知,从而产生不同的农地经营意愿。例如,青年刚刚步入社会,往往对事业发展具有很高的心理预期,可能并不愿意全身心投入农业经营,同时身体发育刚刚成熟,很难承受高强度以及又累又苦的农地经营工作,因此经营农地的意愿较低;中年人则要承担家庭和社会各种角色,身体也可以经受长期的农业劳动,同时心理上也已经完全接受农地经营,所以更愿意经营农地;老年人因为已经从事劳动几十年,子女已经长大成人,“养儿防老”已经到“反哺”时期,或者说处于“退休”时期,但是因为农村老人从事的农业生产中,生产资料与劳动力并没有被强制分离,所以农村老人在非高龄时期仍然会选择经营农地,经营农地的意愿也较高;而老年人到了高龄阶段则基本退出劳动,专注享受天伦之乐,或者进入养老阶段,因此经营农地的意愿可能降低。需要注意的是,这里探讨的是农民经营农地的意愿,所以截取的是农民青年以后的生命周期阶段。由此,这里进一步提出假设2。

假设2:农民经营农地的意愿受个体生命周期的影响,农民的年龄越大,其越可能愿意经营农地,但年龄达到某一阶段后,农民经营农地的意愿又将降低。

二、 数据、变量与模型 (一) 数据来源本研究使用的数据来源于2012年和2013年华中农业大学社会学系对中国浙江、山东、湖北、江西、四川5省样本农民进行的问卷调查。调查采用分层抽样的方法选取样本市(县)、样本乡镇(街道)、样本村(社区)。调查共抽取了浙江省温州市、山东省武城县、湖北省广水市、江西省寻乌县、四川省宜宾市等5个县(市)22个乡镇(街道)58个行政村(社区)的样本;共发放问卷1700份,收回有效问卷1661份,有效回收率近94%;剔除非农户口问卷,剩余农业户口居民问卷1599份。样本年龄均在18周岁以上。根据研究主题,本文考察的是农民经营农地的意愿及其主要影响因素,所以剔除家庭没有承包或耕种农地的样本以及变量缺失的样本后,剩余样本1346人。

在所选样本中,男性占多数,比例为61.2%,女性为38.8%;样本年龄集中在60周岁以下,其中18~40周岁的占26.9%,41~59周岁的占52.7%,60周岁及以上的占20.4%;文化程度主要为初中及以下,其中小学及以下文化程度占41.4%,初中占41.9%,高中/中专/技校占14.1%,大专及以上占2.6%;自评身体健康状况以良好为主,其中认为自己身体健康状况非常差和比较差的分别占3.1%和16.3%,认为一般的占28.0%,认为非常好和比较好的分别占25.8%和26.7%。

(二) 变量测定 1. 因变量。根据研究目的,本文因变量为农民经营农地的意愿,来自问卷中的问题“您自己是否愿意种地?”选项包括“愿意”和“不愿意”,为二分变量,赋值为1和0。

2. 农村劳动力市场化变量。对农村劳动力市场化与农民经营农地意愿关系的考察依赖于对“市场化”的操作化。樊纲等曾发布多个年度的中国各省市场化相对进程报告,对各省的市场化水平进行测度[26],但这一相对宏观水平的指数所含的农村地区市场化发展水平的信息有限,所以很多研究在村的层级上度量市场化。由于劳动力市场对“市场化”的反应十分敏锐,在劳动力市场中对市场化系列问题进行实证分析一直是社会学和经济学常用的方法[27]。陆铭等曾使用村庄内非农就业劳动力的比例作为度量村庄市场化的第一特征。[28]王晶曾以农村社区在地非农就业比例来衡量农村市场化程度。[29]根据本文的研究旨趣,直接使用农村劳动力市场化概念,用村庄内非农就业劳动力比例来度量村庄劳动力的市场化程度。借鉴已有研究对市场化变量的处理方式,这里将使用家庭非农劳动力占劳动力的比例汇总,平均而成村庄劳动力市场化的指标,为连续变量。

3. 个体生命周期变量。根据理论分析与研究假设,表征生命周期的核心变量是年龄,考虑到年龄对农民经营农地的意愿可能存在“U型”或“倒U型”影响,所以增加年龄平方变量。年龄变量和年龄平方变量为连续变量,按照周岁计算。

4. 控制变量。根据前文分析,影响农民经营农地意愿的因素可能包括农民个人特征、所在家庭特征、政府农地政策等,所以为控制这些变量对因变量的影响,这里将性别、文化程度、家庭人口规模、家庭承包农地面积、家庭全年收入对数、对“长久不变”政策的评价等设置为控制变量。表 1是本文研究所用变量的描述性统计分析结果。

| 变量名称 | 定义变量 | 均值 | 标准差 |

| 因变量 | |||

| 农民经营农地的意愿 | 愿意=1;不愿意=0 | 0.704 | 0.457 |

| 自变量 | |||

| 村庄劳动力市场化程度 | 连续变量 | 0.411 | 0.187 |

| 年龄 | 连续变量(周岁) | 47.868 | 12.783 |

| 年龄平方 | 连续变量(周岁) | 2454.615 | 1248.632 |

| 控制变量 | |||

| 性别 | 男=1;女=0 | 0.612 | 0.487 |

| 文化程度 | 小学及以下=1;初中=2;高中/中专/技校=3;大专及以上=4 | 1.779 | 0.782 |

| 家庭人口规模 | 连续变量(人) | 4.664 | 1.944 |

| 家庭承包农地面积 | 连续变量(亩) | 7.633 | 57.783 |

| 家庭全年收入对数 | 连续变量 | 10.076 | 1.142 |

| 对“长久不变”政策的评价 | 很不好=1;不太好=2;一般=3;比较好=4;非常好=5 | 3.920 | 1.054 |

当因变量是二分变量时,需采用二元Logistics回归模型进行研究。考虑到本文的因变量为二分类选择变量,因此,拟选择建立二元Logistic回归模型来分析影响农民经营农地意愿的因素。其模型形式为:

|

(1) |

(1) 式中,pi为农民i愿意经营农地的概率,α为常数项,xj表示第j个影响农民经营农地意愿的自变量,n为自变量个数,βj是自变量回归系数。农民愿意经营农地的概率与不愿意经营农地的概率的比值

|

(2) |

调查发现,虽然仍有多数农民愿意经营农地,但是已有较高比例的农民持相异观念。从表 2可以看出,在总体样本中,选择“愿意”经营农地的比例占到了70.4%,而选择“不愿意”的比例近三成,为29.6%。不过,不同地区样本农民经营农地的意愿存在一些差异,处于中西部地区的湖北广水、江西寻乌、四川宜宾的样本农民经营农地的意愿相对高于处于东部地区的浙江温州、山东武城的样本农民。湖北广水、江西寻乌、四川宜宾的样本农民选择“愿意”经营农地的比例均高于70%,而浙江温州、山东武城样本农民选择“愿意”经营农地的比例则均低于70%。江西寻乌样本农民选择“愿意”经营农地的比例最高,达到了75.8%,可能与当地的种植结构相关。江西寻乌是“中国脐橙之乡”“中国蜜桔之乡”,主要以种植脐橙和柑橘为主,果农收益较高,农民更愿意经营果园。而浙江温州样本农民选择“愿意”经营农地的比例最低,仅为62.9%,可能因为当地主要以第二三产业为主,农民的主要收入来源为非农,所以经营农地的意愿较低。

| 经营农地意愿 | 浙江温州 | 山东武城 | 湖北广水 | 江西寻乌 | 四川宜宾 | 合计 |

| 愿意 | 62.9 | 66.4 | 73.1 | 75.8 | 70.2 | 70.4 |

| 不愿意 | 37.1 | 33.6 | 26.9 | 24.2 | 29.8 | 29.6 |

变量之间的关系是本文关注的内容。为展现自变量、控制变量与因变量之间的关系,这里计算了各个变量之间的Pearson相关系数。表 3显示,在自变量与因变量关系中,村庄劳动力市场化程度与农民经营农地的意愿变量之间在1%的统计水平上显著负向相关,而年龄变量与农民经营农地的意愿变量之间则在1%的统计水平上显著正向相关。控制变量中,文化程度、家庭全年收入对数与农民经营农地的意愿之间在1%的统计水平上显著负向相关,而对“长久不变”政策的评价变量与农民经营农地的意愿之间则在5%的统计水平上显著正向相关。这里的相关性分析只是检验了单个自变量、控制变量与因变量之间相关关系的显著性及其作用方向。由于自变量、控制变量之间可能存在相互作用,因此,有必要建立回归模型来进一步估计这些因素的影响程度及其显著性水平。

| 变量 | Pearson相关系数 |

| 村庄劳动力市场化程度 | -0.123∗∗∗ |

| 年龄 | 0.214∗∗∗ |

| 性别 | -0.029 |

| 文化程度 | -0.146∗∗∗ |

| 家庭人口规模 | 0.002 |

| 家庭承包农地面积 | 0.036 |

| 家庭全年收入对数 | -0.114∗∗∗ |

| 对"长久不变"政策的评价 | 0.063∗∗ |

| 注: ***、**、*分别表示在1%、5%和10%的统计水平上显著。 | |

为探讨农村劳动力市场化、个体生命周期与农民经营农地意愿的关系,本文利用SPSS17.0统计软件,运用Logistic回归模型对调查数据进行估计,回归分析的结果见表 4。模型检验结果显示,模型的负2倍对数似然值为1427.646,Nagelkerke R2为 0.137,模型具有较好的解释力。

| 变量 | B | S.E | Wals | Sig. | Exp(B) |

| 自变量 | |||||

| 村庄劳动力市场化程度 | -2.021*** | 0.352 | 32.918 | 0.000 | 0.133 |

| 年龄 | 0.197*** | 0.033 | 35.746 | 0.000 | 1.218 |

| 年龄平方 | -0.002*** | 0.000 | 25.400 | 0.000 | 0.998 |

| 控制变量 | |||||

| 性别 | -0.234 | 0.142 | 2.704 | 0.100 | 0.791 |

| 文化程度 | -0.192** | 0.091 | 4.501 | 0.034 | 0.825 |

| 家庭人口规模 | 0.061 | 0.037 | 2.693 | 0.101 | 1.063 |

| 家庭承包农地面积 | -0.002 | 0.001 | 1.517 | 0.218 | 0.998 |

| 家庭全年收入对数 | -0.115* | 0.066 | 3.022 | 0.082 | 0.891 |

| 对“长久不变”政策的评价 | 0.107* | 0.060 | 3.104 | 0.078 | 1.112 |

| 常量 | -2.497** | 0.995 | 6.300 | 0.012 | 0.082 |

| 注:模型的负2倍对数似然值为1427.646,Nagelkerke R2为0.137;***、**、*分别表示在1%、5%和10%的统计水平上显著。 | |||||

首先看控制变量对农民经营农地意愿的影响。模型显示,控制变量中文化程度、家庭全年收入对数、对“长久不变”政策的评价等变量通过了显著性检验,而性别、家庭人口规模、家庭承包农地面积等变量则未通过显著性检验。文化程度变量在5%的统计水平上显著负向影响农民经营农地的意愿,即农民的文化程度越高,其经营农地的意愿越低。农民的文化程度越高,那么其人力资本存量就越多,离开农地而从事其他经营的机会也就越多,所以其经营农地的意愿也相应较低。家庭全年收入对数变量在10%的统计水平上显著,且方向为负,意味着农民所在家庭的收入越高,那么其越不愿意经营农地。基于农业经营的弱质性,农业生产的增收能力较弱,所以家庭收入较高可能意味着对农业,尤其是农地的依赖较少,在存在多种选择的情况下,农民可能更不愿意经营农地。对“长久不变”政策的评价变量在10%的统计水平上显著正向影响农民经营农地的意愿,即农民对“长久不变”政策的评价越高,那么其经营农地的意愿越高。农民对“长久不变”政策的评价越高意味着其对政策稳定有较高的期望,会激励其对农地的投入,所以也更愿意经营农地。

其次看农村劳动力市场化对农民经营农地意愿的影响。模型结果显示,村庄劳动力市场化程度变量在1%的统计水平上显著负向影响农民经营农地的意愿,即村庄劳动力市场化程度越高,农民越不愿意经营农地。村庄劳动力市场化程度变量的EXP值为0.133,意味着在控制其他变量的情况下,村庄劳动力市场化程度每增加1个单位,农民愿意经营农地的发生比将降低86.7%。这里进一步将村庄劳动力市场化程度分为相对高度市场化(村庄劳动力非农就业比例≥0.5)和相对低度市场化(村庄劳动力非农就业比例<0.5)两个组别,分别统计各组农民经营农地的意愿。调查统计结果显示,相对低度市场化村庄的样本农民愿意经营农地的比例为73.1%,而相对高度市场化村庄的样本农民愿意经营农地的比例降低到64.7%。因此,假设1得到了验证。

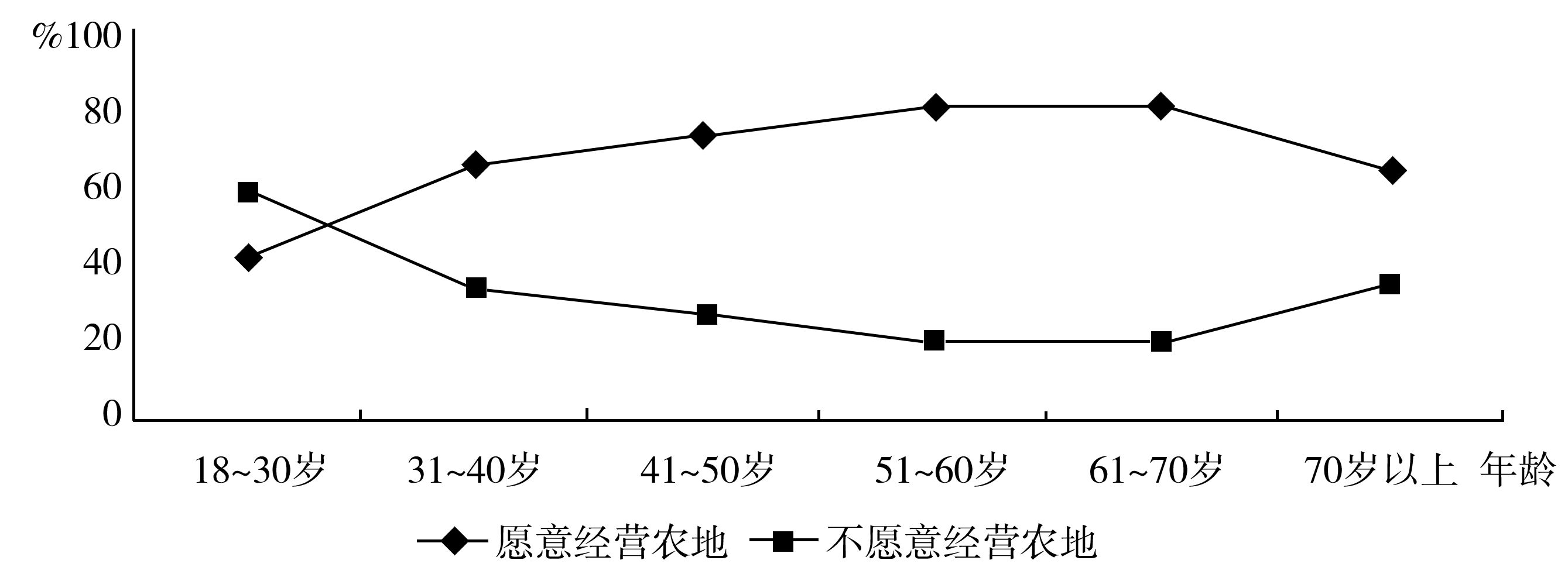

再次看个体生命周期对农民经营农地意愿的影响。模型结果显示,年龄变量在1%的统计水平上显著,方向为正,即年龄越大的农民愿意经营农地的发生比越高。年龄变量的EXP值为1.218,意味着在控制其他变量的情况下,年龄每增加1个单位,农民愿意经营农地的发生比将提高21.8%。但同时,模型还显示,年龄平方变量也在1%的统计水平上显著,但方向为负,也即年龄对因变量的影响并非是线性的,而是呈现“倒U型”,即随着年龄的增加,农民经营农地的意愿将提高,而过了某个拐点之后,农民经营农地的意愿开始降低。这里将农民的年龄进行分段,分析不同年龄段农民经营农地的意愿。调查统计结果显示(见图 1),18~30岁的样本农民愿意经营农地的比例最低,仅为41.1%,而后农民经营农地的意愿保持上升趋势,到51~60岁、61~70岁达到了最高,比例分别为80.3%和80.2%,然后开始降低,70岁以上的样本农民愿意经营农地的比例下降到64.1%,接近31~40岁的65.4%。这一结果说明,处于个体生命周期早期阶段的农民经营农地的意愿最低,处于个体生命周期中后期的农民经营农地的意愿最高,而到达个体生命周期末期的农民经营农地的意愿又开始降低。因此假设2也得到了验证。

|

图 1 农民愿意经营农地的比例随年龄变化的趋势 |

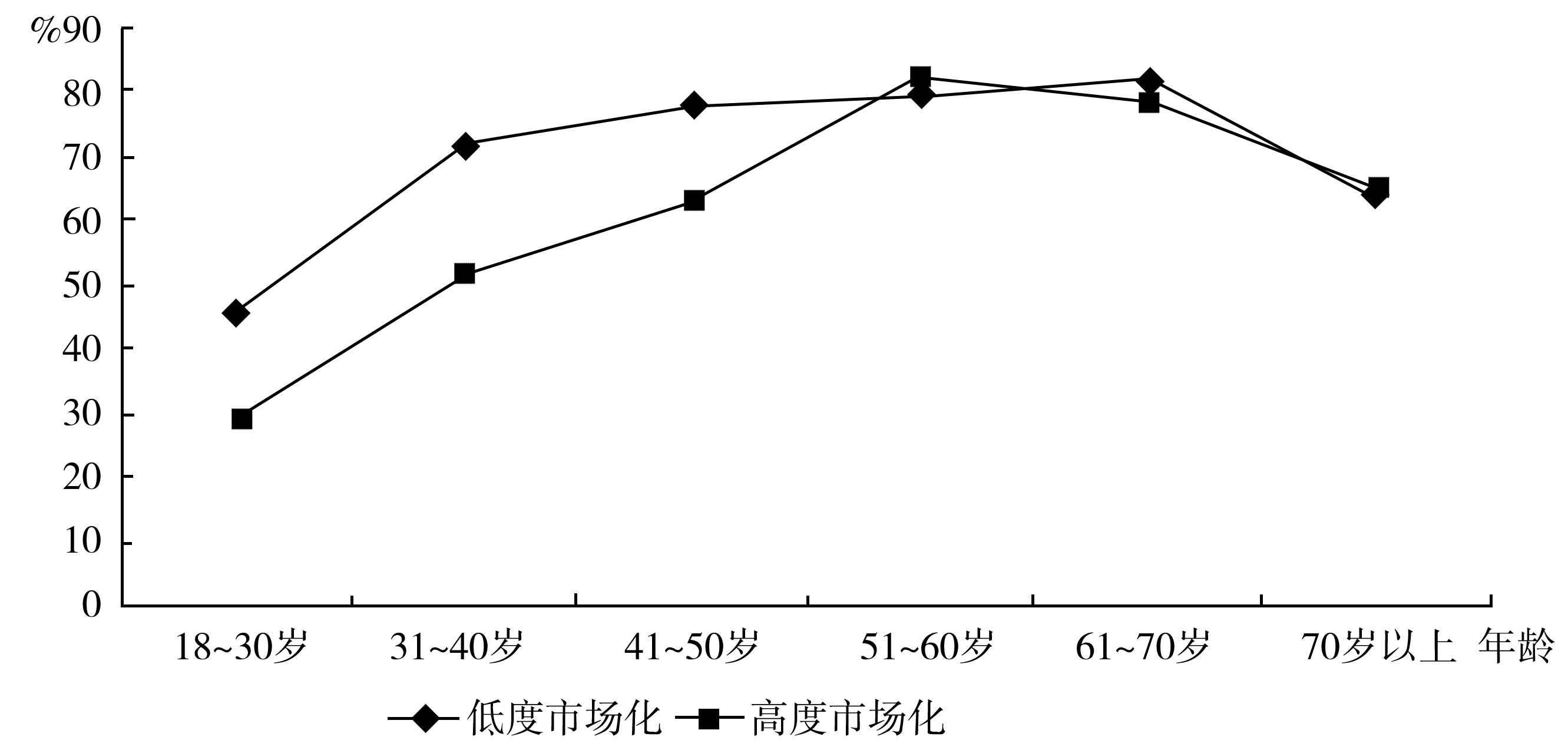

本文进一步探讨了农村劳动力市场化、个体生命周期与农民经营农地之间的交互效应。这里分析了相对高度市场化和相对低度市场化下愿意经营农地农民的比例随年龄变化的趋势(见图 2)。图 2显示,在18~30岁、31~40岁、41~50岁年龄段,愿意经营农地农民的比例逐渐上升,但是相对低度市场化村庄农民愿意经营农地的比例远高于相对高度市场化村庄农民愿意经营农地的比例,差距分别为16.4%、20.0%、14.4%,且差异分别在10%、1%、1%的统计水平上显著。但在51~60岁、61~70岁、70岁以上年龄段,相对高度市场化村庄农民愿意经营农地的比例与相对低度市场化村庄农民愿意经营农地的比例接近,且差异的显著性均未通过检验。51~60岁、61~70岁年龄段,相对高度市场化与相对低度市场化村庄农民愿意经营农地的比例均在80%左右,而在70岁以上年龄段,相对高度市场化与相对低度市场化村庄的农民愿意经营农地的比例均下降到不足65%,分别为63.6%和64.7%。

|

图 2 不同劳动力市场化下农民意愿经营农地的比例随年龄变化的趋势 |

通过对图 2的分析可以发现,农村劳动力市场化对农民经营农地意愿的影响在个体生命周期的中前期比较显著,即在同一年龄段,劳动力市场化的程度越高,农民经营农地的意愿就越低,同时随着生命周期阶段的向后推移,农民经营农地的意愿逐渐上升。而后,农村劳动力市场化对农民经营农地意愿的影响减弱,而个体生命周期对农民经营农地意愿的约束增强,农民经营农地的意愿在不同市场化程度下的差异不再显著,且在51~70岁年龄段达到最高值,之后迅速下降,但70岁以上农民经营农地的意愿仍高于青壮年劳动力。

四、 研究结论与讨论本文基于对中国5省样本农民的问卷调查,运用Logistic回归模型,分析了农村劳动力市场化、个体生命周期与农民经营农地意愿的关系,研究得出以下结论:第一,虽然仍有多数农民愿意经营农地,但是已有较高比例的农民持相异观念。另外,不同地区农民经营农地的意愿存在一定的差异,处于中西部地区的农民经营农地的意愿相对高于处于东部地区的农民。第二,农村劳动力市场化进程是影响农民经营农地意愿的重要因素。农村劳动力市场化在一定程度上消减了农民经营农地的意愿,农村劳动力市场化的水平越高,农民经营农地的意愿就越低。第三,处于不同生命周期阶段的农民,经营农地的意愿存在差异,呈现出“倒U型”趋势。具体来说,处于生命周期早期的农民经营农地的意愿最低,处于生命周期中后期的农民经营农地的意愿最高,而到达生命周期末期的农民经营农地的意愿又有所降低。总体来看,当前农民经营农地的意愿受到农村劳动力市场化与个体生命周期的双重形塑,即农民经营农地的意愿一方面受到农村劳动力市场化的强烈冲击而消减,另一方面又受到个体生命周期的持续约束,从而保证了农民经营农地意愿的存续。

以上研究结果意味着随着农村劳动力市场化进程的加深,农民经营农地的意愿将降低,从而使“将来谁来种地”成为问题,但因为个人生命周期本身对农民经营农地意愿存在的约束功能,使得劳动力市场化对农民经营农地意愿的冲击受到一定程度的抑制,从而降低了“将来谁来种地”的问题化。但是仍然需要注意的是,本文研究发现,劳动力市场化对中青年农民经营农地的意愿消减尤其强烈,而中老年人经营农地的意愿则主要受生命周期的约束达到最高,并持续较长时间,这就不免存在一个问题,即中老年人将成为农地经营的主体,农业经营的老龄化趋势不可避免。虽然老龄化是农业发展到一定阶段的必然趋势[10],中老年人也完全有能力经营好农地[30],但老龄化在一定程度上仍可能会影响农业生产[31-32],成为中国农业可持续发展的隐患。为应对“老龄化农业”趋势,这里认为需要考虑以下几个方面的措施:第一,大力培育新型农业经营主体,实现农业经营主体的多样化;第二,大力发展现代农业,推进农业机械化,降低农业经营对人工的依赖;第三,积极推进农业社会化服务,拓宽服务领域,提高服务水平,应对农业劳动力老龄化趋势。

| [1] | 费孝通. 乡土中国[M]. 北京: 人民出版社, 2008 . |

| [2] | 孙铮, 刘凤委, 李增泉. 市场化程度、政府干预与企业债务期限结构——来自我国上市公司的经验证据[J]. 经济研究,2005 (5) : 52 –63. |

| [3] | 郭玮.十年后谁来种地?[N].中国经济导报,2009-07-14. |

| [4] | 颜珂.明天,谁来种地?[N].人民日报,2012-12-23. |

| [5] | 赵征南.10年之后,谁来种地?[N].文汇报,2014-01-23. |

| [6] | 姜长云. 解决好"谁来种地"问题要拓宽视野[J]. 农村工作通讯,2014 (7) : 45 . |

| [7] | 陈锡文, 陈昱阳, 张建军. 中国农村人口老龄化对农业产出影响的量化研究[J]. 中国人口科学,2011 (2) : 39 –46. |

| [8] | 黄祖辉, 俞宁. 新型农业经营主体:现状、约束与发展思路——以浙江省为例的分析[J]. 中国农村经济,2010 (10) : 16 –26. |

| [9] | 贺雪峰. "无人种田"是不是真问题?——基于江苏射阳的调研[J]. 农村工作通讯,2015 (22) : 28 –30. |

| [10] | 黄季焜, 靳少泽. 未来谁来种地:基于我国农户劳动力就业代际差异视角[J]. 农业技术经济,2015 (1) : 4 –10. |

| [11] | Ajzen I. The theory of planned behavior[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes,1991 (50) : 179 –211. |

| [12] | 王美艳. 农民工还能返回农业吗?——来自全国农产品成本收益调查数据的分析[J]. 中国农村观察,2011 (1) : 20 –30. |

| [13] | 段成荣, 马学阳. 当前我国新生代农民工的"新"状况[J]. 人口与经济,2011 (4) : 16 –22. |

| [14] | 新生代农民工基本情况研究课题组. 新生代农民工的数量、结构和特点[J]. 数据,2011 (4) : 68 –70. |

| [15] | 方华, 刘洋. 新生代农民工将来都不愿意从事农业吗——基于六省份新生代农民工调查的分析[J]. 农业技术经济,2012 (10) : 96 –103. |

| [16] | 刘克春. 粮食生产补贴政策对农户粮食种植决策行为的影响与作用机理分析——以江西省为例[J]. 中国农村经济,2010 (2) : 12 –21. |

| [17] | 马彦丽, 杨云. 粮食直补政策对农户种粮意愿、农民收入和生产投入的影响——一个基于河北案例的实证研究[J]. 农业技术经济,2005 (2) : 7 –13. |

| [18] | 蒋和平, 吴桢培. 湖南省汨罗市实施粮食补贴政策的效果评价——基于农户调查资料分析[J]. 农业经济问题,2009 (11) : 28 –32. |

| [19] | 李韬. 粮食补贴政策增强了农户种粮意愿吗?——基于农户的视角[J]. 中央财经大学学报,2014 (5) : 86 –94. |

| [20] | 李明贤, 樊英. 粮食主产区农民素质及其种粮意愿分析——基于6个粮食主产省457户农户的调查[J]. 中国农村经济,2013 (6) : 27 –37. |

| [21] | 孙晓燕, 苏昕. 土地托管、总收益与种粮意愿——兼业农户粮食增效与务工增收视角[J]. 农业经济问题,2012 (8) : 102 –108. |

| [22] | 周靖祥. 小农种地意愿及其目标价格形成机制研究——以SC省SZH村水稻种植为例[J]. 财经研究,2015 (8) : 50 –62. |

| [23] | 李强, 邓建伟, 晓筝. 社会变迁与个人发展:生命历程研究的范式与方法[J]. 社会学研究,1999 (6) : 1 –18. |

| [24] | 胡薇. 累积的异质性——生命历程视角下的老年人分化[J]. 社会,2009 (2) : 112 –130. |

| [25] | 包蕾萍. 生命历程理论的时间观探析[J]. 社会学研究,2005 (4) : 120 –133. |

| [26] | 樊纲, 王小鲁, 朱恒鹏. 中国市场化指数——各地区市场化相对进程2011年度报告[M]. 北京: 经济科学出版社, 2011 . |

| [27] | 李玉红. 农村市场化对乡镇企业产出增长的贡献——基于面板数据的实证研究[J]. 中国农村经济,2006 (3) : 2 –9. |

| [28] | 陆铭, 张爽, 佐藤宏. 市场化进程中社会资本还能够充当保险机制吗?——中国农村家庭灾后消费的经验研究[J]. 世界经济文汇,2010 (1) : 16 –38. |

| [29] | 王晶. 农村市场化、社会资本与农民家庭收入机制[J]. 社会学研究,2013 (3) : 119 –144. |

| [30] | 贺雪峰. 不是无人种田而是无田可种[J]. 中国老区建设,2016 (2) : 18 . |

| [31] | 何凌霄, 南永清, 张忠根. 农业劳动力老龄化是否必然导致家庭农业经营收益下降?——基于村公共品供给的视角[J]. 南京农业大学学报(社会科学版),2016 (2) : 105 –116. |

| [32] | 李旻, 赵连阁. 农业劳动力"老龄化"现象及其对农业生产的影响——基于辽宁省的实证分析[J]. 农业经济问题,2009 (10) : 12 –18. |

2017, Vol. 17

2017, Vol. 17