2. 东南大学 社会学系, 江苏 南京 211189

与通过毕业分配、工作调动、财富投资、婚配嫁娶等正式渠道迁移至城市的人不同,农民工是通过外出务工这一非正式渠道实现劳动力迁移,他们在城市中主要从事以体力劳动为主的简单再生产工作,但已经获得相对固定的工作和住所[1]。在当前中国的城镇化进程中,越来越多的农村劳动力外出务工,寻求新的发展机会。国家统计局数据显示,截至2015年,全国外出务工的农民工总量达到16884万人[2],而且这一规模仍将持续扩大。农民工已经成为当前中国社会阶层结构中的重要组成部分,对城市发展与农村建设均作出巨大贡献,并对社会变迁产生深远影响。与此同时,劳动力迁移对农民工自身的命运也产生深刻影响,并最终影响其福祉和幸福感。

幸福感是个体根据自己内心标准对其生活质量所作出的整体性评价[3],是个体现实生活状况的直观反映。对于农民工而言,幸福感是检验他们在城市中生活是否安稳舒适的重要指标,也能够反映出其市民化水平[4]。农民工是否幸福关系到城市社会的和谐稳定以及城乡关系的平衡,是良性、有序地推进城镇化的重要前提。因此,政府开始将农民工的幸福感纳入提高城镇化质量、推行以人为本的新型城镇化建设框架中[5]。学者从不同角度对农民工幸福感的总体状况及其影响因素进行考察。多数研究认为,即使面临较差的生活环境和保障水平,农民工幸福感的总体状况仍然良好。农民工的幸福感是多元需求满足情况的综合反映,因此不同维度的因素都会对其产生影响[6-7]。

虽然以往研究从不同层面论证了农民工幸福感的影响因素,但这些研究却并未关注迁移行为本身,忽略了农民工在迁移前后的变化。换言之,以往多数研究仅将农民工作为静态的对象进行分析,却没有看到在迁移前后这一群体的身份变化,及其生活本质特征的改变。农民工外出务工的直接目标是获得更高的经济收入,而幸福则是一系列行动背后更为抽象的追求。随着城镇化发展,离乡外出务工成为越来越多人的选择,但这一外出务工迁移行为对他们获取幸福感是否具有贡献却不得而知。要回答这一问题,就需要将农民工与过去的他们进行对照,才能得出迁移对幸福感的真实效应。但囿于截面数据,我们无法捕捉过去的状态,因此本文尝试用倾向值匹配的方法寻找相似的个体以弥补时间数据上的不足。本文将对三个依次递进的问题进行探讨:(1)劳动力迁移对农民工的幸福感产生何种影响?(2)劳动力迁移影响农民工幸福感的机制是什么?(3)劳动力迁移对幸福感的影响是否在第一代农民工和新生代农民工中产生分化?(4)本着提升农民工福祉的愿望,我们应该提出何种政策主张?

二、 文献回溯与研究假设 (一) 幸福感的影响因素Diener指出,幸福感是个体对实际生活状态和理想生活状态进行比较而产生的肯定态度和积极感受,具有主观性、积极性和综合性特征[8]。幸福虽是主观感受,却依然受外在客观条件的影响[9]。因此,一些个体层面和社会层面的客观指标和主观指标都会影响个体的幸福感水平。

在个体层面上,人格特质、年龄、婚姻关系、教育程度、健康状况、政治或宗教信仰等都是影响幸福感的重要因素。研究发现,女性比男性感到更幸福,教育程度高的人比教育程度低的人感到更幸福[10]。年龄则与幸福感呈“U”型关系,青年人和老年人都比中年人感觉更幸福[11]。良好的身心健康可以提升人们的幸福感[12-13],反之疾病缠身、抑郁焦虑型人格的人则更难以获得幸福感[14-15]。同时,家庭背景、就业状况、阶层归属也会对幸福感产生显著影响[9, 16-18]。经济收入是影响幸福感的重要变量。许多研究表明,收入对幸福感有明显的正向贡献[10, 19-20]。但个体论者却认为,当个体被置于特定社会结构和环境中时,相对作用就变得不可忽视。基于这一观点,经济收入对幸福感的贡献便受到了挑战。著名的“伊斯特林悖论”就提出人均收入的增加并不必然带来幸福感的提升,金钱并不能买到幸福[21]。此后,该观点又进一步衍生出“收入相对论”,强调了幸福感中的主观作用,认为经济因素对幸福感的影响是通过相对收入来实现的,而不是绝对收入[22-23]。而另一些研究还认为,对收入分配机制的认知同样会影响经济对幸福感的影响作用,当人们对分配的公正性存疑时,便会产生剥夺感,从而显著削弱其幸福感[24-25]。

与个体层面不同,社会层面的影响因素更强调个体的社会属性及其所处的环境对幸福感的作用。如社会支持与幸福感呈显著的正相关,社会支持既来源于微观的人际交往,也来源于宏观的福利保障,获得社会支持越多的人越容易感到幸福[26-27]。宏观社会环境的变化同样会影响幸福感。城市规模、房价、赋税、通货膨胀、政府支出以及整体经济环境都对国民幸福感的变化具有重要影响。总体上,房价飙升、失业、通货膨胀等消极的经济环境会带来不愉快的生活体验,进而削弱幸福感[28-31]。而增加政府支出则可以通过改善环境、增加社会福利来提升幸福感[32]。

(二) 劳动力迁移与农民工的幸福感幸福感是主观的、综合的,且存在个体差异,因此幸福感的影响因素往往复杂多元[13]。农民工作为一个社会群体,其幸福感形成既受一般模式的影响,也有其与众不同的特征。总体而言,农民工幸福感会因性别、年龄、教育、婚姻状况的不同而呈现个体差异,不仅如此,经济维度、职业维度和人际交往维度中的不同因素也形塑着农民工的幸福感[6-7, 33]。就客观指标而言,农民工通常劳动时间长,工作强度大,居住条件差,且在城市中往往处于福利缺失状态,这都会对他们的幸福感产生负效应[34-36]。但外出务工可以带来直接的收入增长和多元的生活方式,这无疑是提升幸福感的重要途径[37]。在主观指标上,对城市生活的偏好、融入感知、身份认同、居留意愿和生活满意度等对农民工幸福感都有重要影响[38-40]。此外,基于相对参照论视角,农民工对社会参照的主观感受也会影响其幸福感,这种社会参照系既包含与老家人的比较,也包含了与城市本地人的比较[38]。

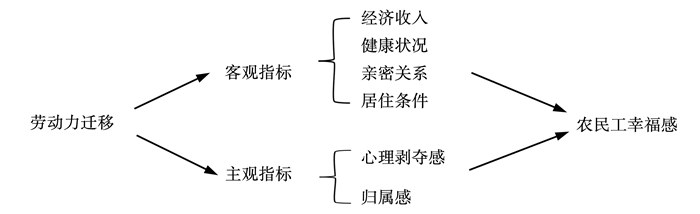

综上所述,经由劳动力迁移,农民工一方面获得了许多提升幸福感的正面因素,另一方面也面临着诸多削弱幸福感的负面因素,这使迁移对幸福感的实际影响变得复杂。在迁移至城市之后,农民工不仅可以获得更多的就业机会,实现绝对收入的提高,而且可以丰富生活内容,拓展人际交往范围[41-44]。同时城市具有更现代的文化环境,能满足个体的多样化偏好。这些都有助于幸福感的提升。但城市内部依然存在严重的二元隔离。相比于城市居民,农民工主要从事经济回报和职业声望较低的职业,工作环境较差,也难以提升阶层地位[45]。他们的居住环境也相对简陋,而且长期被排斥于城市福利保障体系之外[46]。除此之外,农民工还不得不面对城市中生活成本较高、工作压力大,以及婚姻挤压等问题[47-49]。这些因素都会对农民工的身心健康和幸福感产生负面影响。如图 1所示,劳动力迁移对农民工幸福感的影响也处于促进和制约的张力之中,我们提出如下两个相互竞争的研究假设:

|

图 1 分析框架 |

迁移贡献论假设:外出务工的劳动力迁移行为会对幸福感产生正面作用;

迁移代价论假设:外出务工的劳动力迁移行为会对幸福感产生负面作用。

接下来,在检验这两个假设的基础上,我们利用数据进一步分析这一过程中不同因素的影响机制。

三、 研究设计 (一) 数据当前中国的农民工总量约占总人口的16.5%,但其分布却极不均衡,主要集中在东南沿海区域及北京、上海等几个典型城市中。与之相对应的,农民工流出地则集中于湖南、湖北、贵州、四川、重庆、安徽等中西部省份①。基于这一现实状况,如果按照一般抽样方法采集数据,那么农民工样本的数量和质量可能会不够理想。因此本研究使用清华大学2012年“城镇化与劳动力移民”调查数据,该数据针对以上问题采取重复抽选和双样本设计(主样本和流动人口样本)的方法来完成抽样工作。即以一定的分层设计为基础,先针对全国人口总体抽选一套总体的代表性样本,以此作为主样本;然后针对流动人口总体,根据与主抽样框相同的自代表层划分按比例抽选流动人口样本。由于流动人口属于全国人口总体的一部分,因此对流动人口的抽样属于有回放的重复抽选。主样本和流动人口样本可以根据抽样概率加权后合并为一个总样本。样本户的抽取则采用地图地址列举法进行实地抽样,覆盖了除青海、西藏和海南以外的28个省(直辖市、自治区)。由于本文的研究对象仅涉及农村居民和农民工,因此在数据中剔除城市样本数据,保留农村样本数据,最终进行分析的样本有9228个。

①数据来源于国家卫生计生委流动人口数据平台发表的流动人口动态检测数据。

(二) 变量本研究的因变量是通过自陈量表获得的主观幸福感,即直接询问被访“总体而言,您觉得自己的生活幸福吗?”这一自陈法获得的数据具有较高的可靠性、有效性和可比性[50],被广泛用于国内外不同的大型调查中。该问题的选项通常被设计为5分量表,但这种设计存在两个问题:(1)人们在5分量表中往往会倾向于选择中间项从而降低选择难度,这会造成大部分数据掩盖了被访的真实情况;(2)将幸福感作为连续变量一直存在争议,有学者认为主观强制设定幸福感相邻类别差距为1可能并不合适[51]。因此,本研究所使用数据设计的答案为四类:“一点都不幸福、比较不幸福、比较幸福和很幸福”,我们将其合并处理为二分变量后作为因变量。

本研究的核心自变量为“是否外出务工”,由此构建农村居民与农民工的二分变量。由于本文不探讨农民工与城市本地居民的差异,因此样本不包含城市居民。

客观指标自变量包括:家庭人均年收入、个体健康状况、亲密关系和居住条件。其中亲密关系是询问被访是否和家人(配偶、子女和父母)同住,为二分变量;以及询问被访与亲戚朋友见面聊天或活动的频率,为定距变量,数值越高表示关系越密切。居住条件包括居住的物理环境和人际环境,皆为定距变量。居住的物理环境询问被访者当前居住环境是否安全、整洁、方便以及亲切,数值越高表示居住环境越好;人际环境询问被访者住所附近的人是否友善、信赖、熟悉相互照顾,数值越高表示人际环境越好。

主观指标自变量包括:被访的心理剥夺指数和对当前居住社区的归属感。心理剥夺指数包括公正感剥夺指数和平等感剥夺指数。公正感剥夺指数的构建是通过询问被访对“有人挣钱多有人挣钱少”的看法,平等感剥夺指数的构建则是通过询问被访对“工人和农民的后代与其他人的后代有同样的机会成为有钱有地位的人”的看法,两个变量同为取值1到5的定距变量,数值越高表示剥夺指数越高。社区归属感是询问个体是否认同自己是属于目前居住社区的正式成员,该变量为取值1到5的定距变量,数值越高表示社区归属感越强烈。

此外,本研究还将性别、年龄、受教育年限、婚姻状况和党员身份作为基本的控制变量。变量基本情况参见表 1。

| 变量 | 农村居民 | 农民工 | 总样本 |

| 二分变量(%) | |||

| 幸福(不幸福=0) | 80.79 | 76.67 | 79.92*** |

| 男性(女性=0) | 47.73 | 51.75 | 48.58 |

| 已婚(未婚=0) | 84.62 | 72.91 | 82.16*** |

| 党员(非党员=0) | 4.66 | 3.15 | 4.34*** |

| 与配偶同住(分居=0) | 73.36 | 64.05 | 71.40*** |

| 与父母同住(分居=0) | 17.08 | 7.69 | 15.10*** |

| 与子女同住(分居=0) | 55.02 | 49.34 | 53.83*** |

| 连续变量 | |||

| 年龄 | 46.86(13.05) | 35.64(11.84) | 44.50(13.59)*** |

| 受教育年 | 6.06(3.90) | 8.26(3.85) | 6.52(4.00)*** |

| 家庭人均年收入(万) | 0.56(1.01) | 1.08(1.77) | 0.67(1.23)*** |

| 公正感剥夺指数 | 3.28(1.18) | 3.21(1.17) | 3.26(1.17)*** |

| 平等感剥夺指数 | 2.46(1.16) | 2.50(1.21) | 2.47(1.17) |

| 自评健康 | 2.65(1.00) | 3.02(0.82) | 2.72(0.94)*** |

| 与亲朋联系密切 | 3.58(1.56) | 2.94(1.50) | 3.45(1.57)*** |

| 归属感 | 4.50(0.69) | 3.05(1.14) | 4.20(1.00)*** |

| 居住环境 | 21.65(4.11) | 19.68(4.33) | 21.23(4.23)*** |

| 人际环境 | 23.64(3.90) | 18.95(5.04) | 22.66(4.58)*** |

| N | 6016 | 3212 | 9228 |

| 注:二分变量报告百分比,定距变量报告均值,括号中为标准差;星号为两组样本的显著性比较;数据结果经加权处理;*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001 | |||

由于人口规模、城市房价、整体经济状况等宏观环境也会对个体幸福感产生重要影响,不同省份居民在幸福感上也可能存在地域文化差异。因此本研究在分析中采用固定效应模型控制省份层次的影响效应,使得模型结果不随省份的差异而发生变化。

我们首先考察农民工与农村居民在幸福感上的差异,进而继续探索二者间差异形成的机制,分别检验经济状况、健康状况、心理剥夺、亲密关系、居住条件和归属感对二者幸福感差异的作用。然而,简单的分组容易产生内生性问题,会混淆迁移的最终效应。有许多研究者认为那些外出务工人员与未外出人员之间所呈现出的差异是他们本身所具备的特质,而非迁移所带来的改变,也即存在“选择效应”。因此简单的分组比较无法得出劳动力迁移影响幸福感的净效应。鉴于此,我们在进行模型分析之前会对分析样本进行倾向值匹配,目的在于比较具有同样可能性外出务工的样本中干预组(即农民工样本)和控制组(即农村居民样本)之间的差异,从而甄别内生性因果效应,得出净效应。

四、 分析结果农村居民与农民工的基本描述表 1报告了农村居民、农民工和农村总体样本的描述性统计特征,从中可以看出,无论是农村居民,还是农民工,大部分的人都感觉到幸福,表明总体上二者的幸福感均处于良好水平。但相较之下,农民工群体中感到幸福的比例更低。相比于农村居民,农民工在年龄、经济收入、人力资本和健康状况方面都更具优势,却更容易与家人分离,更少地与亲朋互动联系。而且农民工在居住环境和人际环境上都处于劣势,归属感更弱。简单描述有助于了解农村居民和农民工的基本状况,但尚无法确定本研究所关心变量的真正效应,下面将通过具体模型进一步考察。

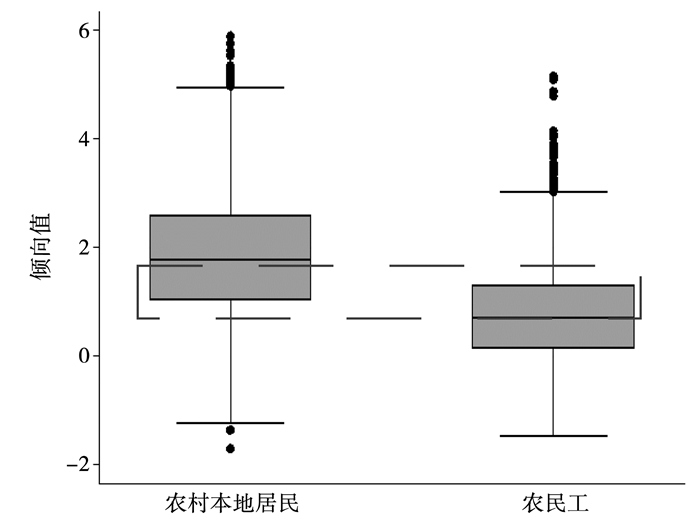

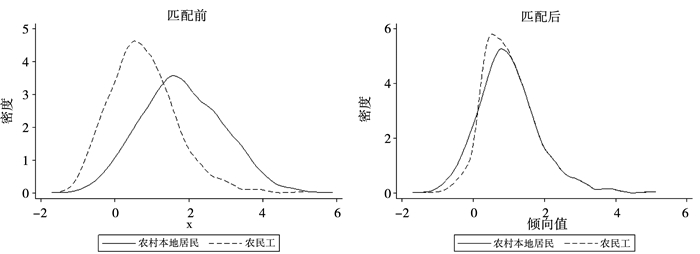

(一) 劳动力迁移对幸福感的影响我们首先对农村居民与农民工进行倾向值匹配,根据一系列影响农村居民外出务工的因素或特征变量建立Logit模型,特征变量包括性别、年龄、教育程度、政治面貌、婚姻状况和家庭收入变量,然后根据该模型结果对每一个样本估计一个外出务工的倾向值,并在该倾向值的基础上进行贪婪匹配(Greedy Matching)。倾向值是一组连续数值,数值越高,表示一个人越可能外出务工。图 2显示了控制组和干预组倾向值估计的结果,可以进行匹配的样本主要集中在图中虚线框内部分。图 3是匹配前后两组样本的倾向值分布,可以看到匹配效果较好。经过匹配之后,最终进入后续分析的可用样本总数为4627个。接下来我们使用匹配后样本进行分析,探讨农民工与农村居民的幸福感差异及其影响机制。

|

图 2 倾向值估计的箱线图 |

|

图 3 匹配前后的倾向值分布 |

表 2报告了控制省份层次效应之后,不同变量影响幸福感的Logistic模型结果。其中,模型1在控制一些基础变量之后观察农民工与农村居民在幸福感上的总体差异。可以看到,与以往的研究结论类似,一些个体因素对幸福感均有显著影响:女性比男性更觉得幸福,年龄和幸福感呈现“U”型关系,党员比非党员更幸福,教育年限和已婚也都对幸福感具有显著的正效应。而农民工觉得幸福的可能性显著低于农村居民,也就是说,在排除了内生性因果效应之后,劳动力迁移在总体上仍然以牺牲幸福感为代价。这一结果验证了前文所提出的迁移代价论。

| 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | 模型5 | 模型6 | 模型7 | 模型8 | |

| 农民工 | -0.531*** | -0.535*** | -0.549*** | -0.543*** | -0.446*** | -0.292* | -0.023 | 0.253 |

| (0.118) | (0.119) | (0.121) | (0.124) | (0.132) | (0.136) | (0.141) | (0.161) | |

| 男性 | -0.206+ | -0.243* | -0.381** | -0.394*** | -0.422*** | -0.399*** | -0.395*** | -0.381** |

| (0.111) | (0.112) | (0.116) | (0.117) | (0.118) | (0.118) | (0.119) | (0.119) | |

| 年龄 | -0.153*** | -0.166*** | -0.163*** | -0.167*** | -0.160*** | -0.170*** | -0.181*** | -0.186*** |

| (0.035) | (0.035) | (0.035) | (0.035) | (0.035) | (0.034) | (0.034) | (0.035) | |

| 年龄平方 | 0.160*** | 0.181*** | 0.190*** | 0.196*** | 0.190*** | 0.199*** | 0.210*** | 0.214*** |

| (0.041) | (0.042) | (0.041) | (0.041) | (0.041) | (0.041) | (0.040) | (0.041) | |

| 党员 | 0.847* | 0.829* | 0.707* | 0.627+ | 0.680+ | 0.762* | 0.711+ | 0.700+ |

| (0.380) | (0.376) | (0.358) | (0.347) | (0.347) | (0.358) | (0.374) | (0.367) | |

| 教育年限 | 0.114*** | 0.099*** | 0.098*** | 0.093*** | 0.091*** | 0.090*** | 0.095*** | 0.091*** |

| (0.017) | (0.018) | (0.018) | (0.018) | (0.018) | (0.018) | (0.018) | (0.018) | |

| 已婚 | 1.757*** | 1.706*** | 1.726*** | 1.745*** | 1.443*** | 1.452*** | 1.449*** | 1.481*** |

| (0.154) | (0.154) | (0.157) | (0.157) | (0.194) | (0.195) | (0.193) | (0.195) | |

| 家庭人均年 | 0.304*** | 0.291*** | 0.296*** | 0.301*** | 0.284*** | 0.289*** | 0.285*** | |

| 收入对数 | (0.061) | (0.064) | (0.064) | (0.064) | (0.067) | (0.066) | (0.067) | |

| 自评健康 | 0.523*** | 0.510*** | 0.509*** | 0.469*** | 0.461*** | 0.446*** | ||

| (0.066) | (0.066) | (0.067) | (0.067) | (0.068) | (0.068) | |||

| 公正感剥夺指数 | -0.099* | -0.104* | -0.113* | -0.107* | -0.103* | |||

| (0.048) | (0.049) | (0.049) | (0.050) | (0.050) | ||||

| 平等感剥夺指数 | -0.257*** | -0.249*** | -0.221*** | -0.221*** | -0.213*** | |||

| (0.049) | (0.049) | (0.049) | (0.049) | (0.048) | ||||

| 与配偶同住 | 0.400* | 0.415** | 0.423** | 0.378* | ||||

| (0.157) | (0.161) | (0.158) | (0.158) | |||||

| 与父母同住 | 0.234 | 0.241 | 0.210 | 0.177 | ||||

| (0.151) | (0.152) | (0.155) | (0.155) | |||||

| 与子女同住 | 0.066 | 0.015 | 0.017 | -0.011 | ||||

| (0.119) | (0.119) | (0.120) | (0.120) | |||||

| 与亲朋联系频率 | 0.087* | 0.077* | 0.051 | 0.044 | ||||

| (0.038) | (0.039) | (0.039) | (0.039) | |||||

| 居住环境 | 0.084*** | 0.044** | 0.044** | |||||

| (0.013) | (0.017) | (0.017) | ||||||

| 人际环境 | 0.080*** | 0.068*** | ||||||

| (0.015) | (0.016) | |||||||

| 归属感 | 0.239*** | |||||||

| (0.061) | ||||||||

| 固定效应 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 |

| 常量 | 3.339*** | 1.062 | -0.501 | -1.046 | -1.551 | -2.583* | -3.337** | -3.676*** |

| (0.720) | (0.849) | (0.919) | (0.970) | (0.970) | (1.008) | (1.014) | (1.018) | |

| Log pseudo likelihood | -1639.509 | -1620.198 | -1573.688 | -1547.399 | -1535.946 | -1506.698 | -1483.483 | -1473.290 |

| N | 4627 | 4627 | 4627 | 4627 | 4627 | 4627 | 4627 | 4627 |

| 注:表格中为加权结果,括号中是标准误;+p < 0.10, *p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001 | ||||||||

模型2到模型8以模型1为基准继续纳入经济水平、健康状况、心理剥夺、亲密关系、居住环境、人际环境和归属感变量,以考察这些维度对幸福感的影响。总体而言,在引入这些变量后,模型的解释力和核心变量的系数都发生了变化。在模型2到模型6中,农民工觉得幸福的可能性均显著低于农村居民,但在模型7与模型8中,二者间的差异消失了,说明在控制了人际环境和归属感之后,农民工与农村居民的幸福感已并无二致,这表示这两个因素对幸福感影响的机制具有较大的解释力。由于logit模型存在未被观察到的异质性(残差变异),所以模型间的系数不能沿袭线性回归模型的系数比较方法[51]。为了细致区分不同变量对于核心差异(农民工与农村居民)的解释力,我们对所有模型结果进行KHB分解处理①,使农民工系数在模型间可以进行更为直观的比较,从而得出正确结论。

①在进行同一样本、不同模型之间的系数比较时,KHB方法的估计结果比“y*标准化”和线性概率模型(LPM)方法更接近真实的系数差异(Karlson et al., 2012)。

表 3报告了KHB分解处理的具体结果。如其所示,在纳入不同关心变量后,农民工变量的系数发生相应变化。结合表 2来看,经济水平、健康状况对获得幸福感具有可观的正向贡献,说明家庭人均收入越高、健康状况越好的人越容易感到幸福,这与以往的研究结论类似。而心理剥夺则不利于个体获得幸福感,表现为在分配公正、机会平等方面的心理剥夺程度越高的人越不容易感到幸福。这些因素均与幸福感有着密切的联系,并且会受到迁移的影响,因此在经验上往往被认为是迁移影响幸福感的中介因素。但实证结果却表明,农民工与农村居民在幸福感上的差异与这三个维度的因素并无关系,在模型1—模型4之间的比较结果上,系数的变化不显著。与此不同的是,亲密关系、居住环境、人际环境和归属感上的变化则是劳动力迁移影响幸福感的重要路径。

| 模型 | 关心变量 | 简化模型 | 全模型 | 差异 |

| 模型2 vs.模型1 | 经济水平 | -0.552*** | -0.535*** | -0.017 |

| 模型3 vs.模型2 | 健康状况 | -0.565*** | -0.549*** | -0.015 |

| 模型4 vs.模型3 | 心理剥夺 | -0.545*** | -0.543*** | -0.002 |

| 模型5 vs.模型4 | 亲密关系 | -0.551*** | -0.446*** | -0.105** |

| 模型6 vs.模型5 | 居住环境 | -0.434*** | -0.292* | -0.142*** |

| 模型7 vs.模型6 | 人际环境 | -0.267* | -0.023 | -0.244*** |

| 模型8 vs.模型7 | 归属感 | 0.014 | 0.253 | 0.238*** |

| 注:+p<0.10, *p < 0.05, **p < 0.01, *** p < 0.001;差异值=|全模型系数|-|简化模型系数|。 | ||||

在亲密关系方面,个体与亲戚、朋友联系的紧密程度与其幸福感获得呈正相关,与配偶同住也有益于获得幸福感,但与父母和子女同住对幸福感贡献不明显。在表 3中,纳入亲密关系维度变量后,农民工变量的系数绝对值减少了0.105,并且在统计上显著,这说明该维度变量部分地解释了农民工与农村居民在幸福感上的差异。当发生外出务工的劳动力迁移行为后,空间的隔离会明显减少人们与亲戚朋友互动的频率,同时会增加夫妻分离的可能性。这些亲密关系的缺失不利于个体获得幸福感,因此迁移导致亲密关系的紧密程度降低,从而在相当程度上削弱了农民工的幸福感。

在居住条件方面,物理空间环境和人际交往环境对幸福感都具有十分重要的意义。对于居住的空间环境而言,安全、整洁、方便和亲切的社区环境有利于其居民获得幸福感。当模型中纳入居住条件维度变量时,农民工变量的系数绝对值显著减少了0.142,这说明居住环境的好坏可以部分解释农民工与农村居民在幸福感上的差异。人们在友善、信赖、熟悉和相互照顾的人际环境中更容易获得幸福感。这样的人际环境一来可以提供现实的资源互助,二来能够提供重要的精神支柱,有助于个体建立积极的态度和情绪,是社会支持的有力保障。在模型中纳入人际环境变量时,农民工变量的系数绝对值显著减少了0.224,同时农民工与农村居民在幸福感上的差异消失。外出务工时,农民工通常无法获得良好的居住条件。出于经济考虑,他们通常选择居住于工作单位提供的简易宿舍或者较为廉价的出租屋,这些社区往往较少具备整洁的环境和良好的硬件设施,也更容易发生治安问题,从而不利于提升他们的幸福感。相对而言,农村是熟人社会,而城市则是一个更为多元化的陌生人社会。农民工从农村迁移到城市,就会面临人际环境的突变。加之城市中存在二元隔离,本地人与外地人间难免构成资源竞争,相互间关系也会相对紧张,更有甚者外地人也会遭到歧视和排斥。因此迁移会通过物理环境和人际环境的恶化降低了居住条件,这也正是劳动力迁移削弱幸福感的重要原因。

最后,研究发现社区归属感与幸福感之间有显著的正相关,归属感越强的人越容易感到幸福。对于外出务工的农民工而言,他们对居住社区的归属感普遍较弱,从而通过这一路径损失了幸福感。因此,当模型中纳入归属感变量时,系数方向已从负值调整为正值。这说明在考虑了归属感因素之后,农民工反而较农村居民更具有获得幸福感的优势,虽然这一优势在统计上并不显著。表 3中的数据结果也说明,模型8与模型7间的系数比较在统计上显著,说明归属感对于迁移对幸福感的影响机制具有重要的解释力。

(三) 迁移效应的世代比较表 4中的模型9到模型16是在模型1到模型8基础上继续添加迁移与世代的交互效应,以考察迁移对幸福感的影响效应是否在不同世代群体中发生分化。该表同样是以模型9为基准的嵌套模型①。从中我们可以看到,劳动力迁移同样削弱了两个世代群体的幸福感,但迁移与世代的交互项在统计结果上并不显著。这一结果表明,虽然新生代农民工比第一代农民工更感觉到幸福,但迁移发挥的影响效应在两个群体中并没有表现出差异。我们认为,新生代农民工拥有诸多区别于第一代农民工的特质,但迁移对于幸福感的影响效应在两个世代群间并不存在区别。两个农民工群体在劳动力迁移过程中所面临的与亲密家人分离、归属感弱化等困境,并没有因为世代的不同而显现出差异。

①因为篇幅限制,其他变量的结果在文中省略。对此结果有兴趣的读者可与作者联系。

| 模型9 | 模型10 | 模型11 | 模型12 | 模型13 | 模型14 | 模型15 | 模型16 | |

| 农民工(农村居民=0) | -0.520*** | -0.539*** | -0.545*** | -0.533*** | -0.442** | -0.297* | -0.025 | 0.247 |

| (0.139) | (0.141) | (0.145) | (0.144) | (0.148) | (0.151) | (0.155) | (0.171) | |

| 80后(出生于1980年 | 0.711*** | 0.632*** | 0.467* | 0.485** | 0.472* | 0.524** | 0.566** | 0.604** |

| 前世代=0) | (0.180) | (0.179) | (0.185) | (0.187) | (0.192) | (0.197) | (0.197) | (0.200) |

| 迁移*世代 | -0.066 | 0.015 | 0.039 | 0.021 | 0.019 | 0.035 | 0.011 | 0.033 |

| (0.234) | (0.237) | (0.240) | (0.247) | (0.250) | (0.252) | (0.253) | (0.254) | |

| 其他控制变量 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 |

| 常量 | -0.067 | -2.215*** | -3.208*** | -2.249*** | -2.586*** | -4.079*** | -5.031*** | -5.611*** |

| (0.339) | (0.576) | (0.632) | (0.657) | (0.650) | (0.705) | (0.735) | (0.742) | |

| Log pseudo | -1643.181 | -1626.270 | -1583.733 | -1558.256 | -1545.770 | -1516.227 | -1493.862 | -1483.134 |

| N | 4627 | 4627 | 4627 | 4627 | 4627 | 4627 | 4627 | 4627 |

| 注:表格中为加权结果,括号中是标准误;+p < 0.10, *p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001。 | ||||||||

自上个世纪的农村土地改革开始,农民离土又离乡的劳动力迁移就从未停止过。在城镇化进程越来越深入的今天,农民工群体已经发展成为社会阶层结构中的重要组成部分,他们生存与发展的状况关系到后续的城镇化进程以及社会变迁。幸福是人类的永恒主题,也是农民工努力生活背后的终极追求。越来越多的人离开家乡外出务工,那么劳动力迁移对农民工的幸福感到底有着怎样的影响?幸福感是多维需求的综合反映,迁移对个体也存在多元复合影响。因此迁移与幸福感的关系处于不同作用的共同影响和张力之中。基于以往幸福感研究,本文使用倾向值匹配的方法,在控制内生性效应的基础上,考察了劳动力迁移对幸福感的影响结果。研究发现,总体上劳动力迁移会对幸福感产生显著的负面作用,这种负面作用并没有在不同世代群体中显现出差别。外出务工虽带来了经济收入回报,但却是以牺牲幸福感为代价。其中,亲密关系、居住环境、人际环境,以及归属感是劳动力迁移之所以削弱幸福感的关键原因,而劳动力迁移带来经济收入、健康状况和心理剥夺的变化并未导致农民工与农村居民在幸福感上的显著差异。

以往许多研究都肯定了收入对幸福感的积极作用,但对于农民工而言,他们的经济状况确实能够通过外出务工有所改善,却并没有在本质上提升其迁移后的幸福感。这可能源于迁移前后参照群体的改变。在城市中,农民工的参照系既包含未外出的老家人,也包含周围的本地人,这一复杂的参照体系使收入对幸福感的影响变得更加复杂。

与经济收入的作用不同,居住现状的改变构成了劳动力迁移削弱幸福感的真正原因。相比于没有外出务工的人,农民工在亲密关系、居住环境、人际环境和归属感上均处于劣势。迁移带来的空间转换使农民工离开传统的熟人社区,进入现代的陌生人社区。在这一过程中,他们更可能与家人分离,与亲朋的互动频率下降,同时也难以拥有良好的居住条件,导致其居住的物理空间和人际环境都不够理想。这也可以解释为什么农民工对居住社区的归属感更弱。这些因素都是个体获得幸福感的重要因素,劳动力迁移也正是通过这些途径抑制了幸福感的提升。

如果追求幸福是人类的终极目标,那么在农民工身上似乎存在着这样一种矛盾:劳动力迁移并不会在总体上促进幸福感,反而会起到抑制的作用,但越来越多的人依然选择外出务工,并且这一规模还将持续扩大。但应该注意到的是,在劳动力迁移带来的改变中,经济收入的提高是直接有效的,而陌生环境中的生活困境则是暂时的。这种生活困境可以通过两个途径得到解决和改善,一是返乡,重回家人和亲朋身边,重新获得熟悉且良好的居住环境和人际环境。二是适应,时间既可以缓解困境带来的心理不适,也能够积累改变困境的资本。因此对于农民工而言,他们也许愿意通过暂时的牺牲换取有效而实际的利益。基于这一逻辑,我们便不难理解农民工身上的“幸福悖论”。

由于幸福感的主观性、综合性与复杂性,并且农民工的劳动力迁移一直处于动态变化之中,因此本研究无法尽览劳动力迁移对于幸福感的影响机制,有许多因素尚未被捕捉和测量到,这也使本研究存在一些不足与局限。但本研究的意义在于提醒我们亲密关系和居住状况对于农民工的重要作用,其中“人与人”的关系比“物与人”的关系对幸福感获得更为重要。外出务工大潮经历时间虽短,却也有数十年,可农民工作为城市建设的重要参与者,却一直处于边缘地位,难以成为城市真正的居民。他们与本地人的关系、与政府的关系、与城市的关系也一直被不断讨论。政府对待农民工问题的态度一贯沿着控制与管理的思路,但在城镇化推行至今的新阶段,旧的方式已难以适应新的需求。农民工问题的“旧酒”被装在了新型城镇化建设的“新瓶”之中,促进农民工的幸福感成为政府亟需面对的重要议题。本研究认为,对于农民工而言,增加其收入固然重要,但营建一个亲善的环境、减少歧视、改善其居住现状,在本质上增进农民工对城市的认同与归属感才是提升其幸福感的关键要素。这也是“以人为本”的新型城镇化之要义所在。

| [1] | 文军. 从分治到融合:近50年来我国劳动力移民制度的演变及其影响[J]. 学术研究,2004 (7) : 32 –36. |

| [2] | 中华人民共和国国家统计局. 2015年国民经济和社会发展统计公报[EB/OL]. (2016-02-29).[2016-04-27].http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201602/t20160229_1323991.html. |

| [3] | Diener E. Subjective Well-being[J]. Psychological Bulletin,2009 (1) : 11 –58. |

| [4] | 张鹏, 郝宇彪, 陈卫民. 幸福感、社会融合对户籍迁入城市意愿的影响——基于2011年四省外来人口微观调查数据的经验分析[J]. 经济评论,2014 (1) : 58 –69. |

| [5] | 张鸿雁. 中国新型城镇化理论与实践创新[J]. 社会学研究,2013 (3) : 1 –14. |

| [6] | 叶鹏飞. 农民工城市生活主观幸福感的一个实证分析[J]. 青年研究,2011 (3) : 39 –47. |

| [7] | 王毅杰, 丁百仁. 城市化进程中的农民工幸福感——一项探索性研究[J]. 社会发展研究,2014 (2) : 92 –113. |

| [8] | Diener E. Subjective Well-being:the Science of Happiness and a Proposal for a National Index[J]. American Psychologist,2000 (1) : 34 –43. |

| [9] | Veenhoven R. Is Happiness Relative?[J]. Social Indicators Research,1991 (1) : 1 –34. |

| [10] | Yang Y. Social Inequalities in Happiness in the United States, 1972 to 2004:An Age-period-cohort Analysis[J]. American Sociological Review,2008 (2) : 204 –226. |

| [11] | Smyth R, Qian X. Inequality and Happiness in Urban China[J]. Economics Bulletin,2008 (23) : 1 –10. |

| [12] | Dolan P, Peasgood T, White M. Do We Really Know What Makes us Happy? A Review of the Economic Literature on the Factors Associated with Subjective Well-being[J]. Journal of Economic Psychology,2008 (1) : 94 –122. |

| [13] | 边燕杰, 肖阳. 中英居民主观幸福感比较研究[J]. 社会学研究,2014 (2) : 22 –42. |

| [14] | Seligman M E P. Authentic Happiness:Using the New Positive Psychology to Realize Your Potential for Lasting Fulfillment[M]. New York: Simon and Schuster, 2004 . |

| [15] | Anderson R E. Human Suffering and Quality of Life:Conceptualizing Stories and Statistics[M]. Amsterdam: Springer Science & Business Media, 2013 . |

| [16] | Clark A E, Oswald A J. Unhappiness and Unemployment[J]. The Economic Journal,1994 (104) : 648 –659. |

| [17] | Chou K L. Social Support and Subjective Well-being Among Hong Kong Chinese Young Adults[J]. The Journal of Genetic Psychology,1999 (3) : 319 –331. |

| [18] | Blanchflower D G, Oswald A J. Well-being Over Time in Britain and the USA[J]. Journal of Public Economics,2004 (7) : 1359 –1386. |

| [19] | 邢占军. 我国居民收入与幸福感关系的研究[J]. 社会学研究,2011 (1) : 196 –219. |

| [20] | 徐安琪. 经济因素对家庭幸福感的影响机制初探[J]. 江苏社会科学,2012 (2) : 104 –109. |

| [21] | Easterlin R A. Does Economic Growth Improve the Human lot? Some Empirical Evidence//Nations and Households in Economic Growth[M]. New York:Acdemic Press, 1974:89-125. |

| [22] | McBride M. Relative-income Effects on Subjective Well-being in the Cross-section[J]. Journal of Economic Behavior & Organization,2001 (3) : 251 –278. |

| [23] | 官皓. 收入对幸福感的影响研究:绝对水平和相对地位[J]. 南开经济研究,2010 (5) : 56 –70. |

| [24] | Graham C, Felton A. Inequality and Happiness:Insights from Latin America[J]. The Journal of Economic Inequality,2006 (1) : 107 –122. |

| [25] | 何立新, 潘春阳. 破解中国的"Easterlin悖论":收入差距, 机会不均与居民幸福感[J]. 管理世界,2011 (8) : 11 –22. |

| [26] | Nahum-Shani I, Bamberger P A, Bacharach S B. Social Support and Employee Well-being the Conditioning Effect of Perceived Patterns of Supportive Exchange[J]. Journal of Health and Social Behavior,2011 (1) : 123 –139. |

| [27] | 宋佳萌, 范会勇. 社会支持与主观幸福感关系的元分析[J]. 心理科学进展,2013 (8) : 1357 –1370. |

| [28] | Ferrer-i-Carbonell A, Gowdy J M. Environmental Degradation and Happiness[J]. Ecological Economics,2007 (3) : 509 –516. |

| [29] | 林江, 周少君, 魏万青. 城市房价, 住房产权与主观幸福感[J]. 财贸经济,2012 (5) : 114 –120. |

| [30] | 陈刚, 李树. 政府如何能够让人幸福?[J]. 管理世界,2012 (8) : 55 –67. |

| [31] | 孙三百, 白金兰. 迁移行为, 户籍获取与城市移民幸福感流失[J]. 经济评论,2014 (6) : 101 –112. |

| [32] | 谢舜, 魏万青, 周少君. 宏观税负, 公共支出结构与个人主观幸福感[J]. 社会,2012 (6) : 86 –107. |

| [33] | 马汴京. 性别失衡, 大龄未婚与男性农民工幸福感[J]. 青年研究,2015 (6) : 65 –73. |

| [34] | 许世存. 城市适应对流动人口主观幸福感的影响分析——以黑龙江省为例[J]. 人口学刊,2015 (4) : 36 –47. |

| [35] | 孙远太. 城市农民工福利获得及对幸福感的影响——基于河南省875份问卷的分析[J]. 调研世界,2015 (2) : 46 –49. |

| [36] | 杜志丽, 刘连龙. 农民工社会支持及人格与主观幸福感关系[J]. 中国公共卫生,2011 (10) : 1302 –1304. |

| [37] | 房俊东, 傅梅芳. 新生代农民工的幸福感研究——基于6000余份新生代农民工调查问卷的数据分析[J]. 广东农业科学,2012 (5) : 184 –187. |

| [38] | 盛光华, 张天舒. 新生代农民工主观幸福感的影响因素[J]. 城市问题,2015 (12) : 89 –96. |

| [39] | 韩彦超, 潘泽泉. 劳动时间与农民工主观幸福感——基于湖南省农民工三融入调查数据的分析[J]. 西北人口,2016 (1) : 38 –44. |

| [40] | 许世存. 城市适应对流动人口主观幸福感的影响分析——以黑龙江省为例[J]. 人口学刊,2015 (4) : 36 –47. |

| [41] | 李实. 中国农村劳动力流动与收入增长和分配[J]. 中国社会科学,1999 (2) : 16 –33. |

| [42] | 廖显浪. 我国农村劳动力流动与城乡收入差距研究[J]. 人口与经济,2012 (6) : 46 –52. |

| [43] | 王春光. 农村流动人口的"半城市化"问题研究[J]. 社会学研究,2006 (5) : 107 –122. |

| [44] | 崔岩. 流动人口心理层面的社会融入和身份认同问题研究[J]. 社会学研究,2012 (5) : 141 –160. |

| [45] | Feng W, Zuo X, Ruan D. Rural Migrants in Shanghai:Living under the Shadow of Socialism[J]. International Migration Review,2002 (2) : 520 –545. |

| [46] | 蔡昉. 劳动力迁移的两个过程及其制度障碍[J]. 社会学研究,2001 (4) : 44 –51. |

| [47] | 苑会娜. 进城农民工的健康与收入——来自北京市农民工调查的证据[J]. 管理世界,2009 (5) : 56 –66. |

| [48] | 孙三百, 黄薇, 洪俊杰, 等. 城市规模, 幸福感与移民空间优化[J]. 经济研究,2014 (1) : 97 –111. |

| [49] | 鲁元平, 王韬. 主观幸福感影响因素研究评述[J]. 经济学动态,2010 (5) : 125 –130. |

| [50] | Krueger A B, Schkade D A. The Reliability of Subjective Well-being Measures[J]. Journal of public economics,2008 (8) : 1833 –1845. |

| [51] | 王广州, 王军. 中国家庭幸福感测量[J]. 社会,2013 (6) : 139 –160. |

| [52] | 洪岩璧. Logistic模型的系数比较问题及解决策略:一个综述[J]. 社会,2015 (4) : 220 –241. |

2016, Vol. 16

2016, Vol. 16