文章信息

- 卢冲, 庄天慧

- LU Chong, ZHUANG Tianhui

- 精准匹配视角下驻村干部胜任力与贫困村脱贫成效研究

- Study on Residing Village Leaders' Competence and Effectiveness of Poverty Alleviation under Precision Match Perspective

- 南京农业大学学报(社会科学版), 2016, 16(5): 74-85

- Journal of Nanjing Agricultural University(Social Science), 2016, 16(5): 74-85.

-

文章历史

- 收稿日期: 2016-03-20

2013年,习近平同志在湖南湘西考察时,明确提出“精准扶贫”扶贫新方略。精准扶贫包含六个方面的精准:对象精准、项目安排精准、资金使用精准、措施到位精准、因村派人精准、脱贫成效精准[1]。因村派人精准是指以第一书记和驻村工作组为精准扶贫的“滴灌管道”,实现对贫困户的精准帮扶、精准滴灌。以“精准”为要义,实现对贫困户(贫困村)精准滴灌,解决好脱贫攻坚战“最后一公里”问题,关键要选好配强驻村干部①。具体来看,首先是要精准“选好”驻村干部。从党政、企事业单位,选出业务能力较强,敢于创新,有培养潜力的干部(党员)。其次精准“配强”驻村干部。根据贫困村② 的贫困程度,主要致贫原因等因素精准匹配最优的驻村干部。最后,实现区域内驻村干部与贫困村精准匹配(即区域③内实现了六个精准中的因村派人精准),为脱贫成效精准打下基础。

① 本文中驻村干部是指第一书记和驻村工作组中的驻村干部,后文若没有特别说明则都是同一含义。

② 本文的贫困村是指S省精准识别过程中认定为建档立卡的贫困村。S省共计有11501个建档立卡贫困村。后文若没有特别说明,贫困村即指建档立卡贫困村。

③ 区域内基本上是指县域内,驻村干部的选派基本从县级各级机关事业单位选派。因此,区域内实现因村派人精准,较大程度上只能代表某个县县域内实现了因村派人精准。

McClelland,D.C.提出胜任力理论,认为胜任力特征能够有效区别特定岗位上的绩优者和一般者[2]。因村派人精准的内涵可以诠释为,首先根据胜任力特征选拔出具有较强胜任力的驻村干部;其次根据贫困村的贫困程度,主要致贫原因等因素,精准匹配具有不同胜任力的驻村干部。系统论将两个系统相互作用彼此影响的过程称之为耦合[3]。若我们将驻村干部胜任力看作成一个子系统,贫困村贫困程度看作成另一个子系统。那么,驻村干部下派驻村则满足了耦合的基本前提:驻村干部落实精准扶贫政策,实现贫困村脱贫致富则满足了耦合的结果要求。当驻村干部胜任力和贫困村贫困程度两个子系统内各要素配合得当,或者说驻村干部胜任力与贫困村贫困程度实现精准匹配时,可以认为两个子系统实现了较好耦合[4]。

干部胜任力对贫困地区脱贫具有重要促进作用。张晓燕和陈虹构建了乡镇一般公务员胜任力模型,发现干部的组织能力、协调能力等胜任力能够较好地了解贫困地区公务员必须具备的关键能力,有利于少数民族贫困乡镇脱贫发展[5]。而精准扶贫明确了驻村干部的脱贫任务和责任,提升了贫困村扶贫脱贫能力,能够有效加快贫困村脱贫效率和速度[6]。由于不同贫困村驻村干部协调能力和调动资源能力差异显著,从而导致贫困村脱贫效率和速度差异显著,直接表现为贫困村脱贫进程差异过大[7]。选派富有强烈脱贫责任感和使命感的驻村干部,将有利于其基层扶贫工作的开展,并带动周边的驻村干部互动发展,切实帮助解决区域内贫困户的实际困难,实现区域性贫困村的脱贫奔康[8]。

现有研究主要指出了建立干部胜任力模型的重要性,并初步探讨了干部胜任力的主要内容。有学者也指出,驻村干部协调能力、组织能力等与贫困村脱贫的正向关系,但并没有构建完整的驻村干部胜任力模型,对其正向影响大小也未进行过定量研究[9]。不同贫困村驻村干部因村派人的精准匹配度是不同的。权变理论认为不同企业的战略选择是不同的,不同的战略选择类型公司中,高管胜任力与工作绩效的关系存在不同特征[10]。基于权变理论,则应当对不同精准匹配度下,驻村干部胜任力与贫困村脱贫成效的关系进行分类检验。将有利于实现精准扶贫“六大精准”中的因村派人精准和脱贫成效精准。

本文采用S省11个县(区)410个驻村干部的调查数据,对不同精准匹配度,驻村干部胜任力与贫困村脱贫成效之间的关系进行实证分析。首先,本文构建一个适合驻村干部的胜任力模型,并利用结构方程模型对驻村干部胜任力模型的科学性及内在作用关系进行了实证检验;其次,基于驻村干部胜任力模型,利用耦合分析方法,测算S省11个县(区)驻村干部精准匹配度;最后,对不同精准匹配度下,驻村干部胜任力与贫困村脱贫成效之间的关系进行实证检验。

二、 理论模型和研究方法 (一) 理论模型McClelland,D.C.提出用胜任力取代传统智力测量,认为胜任力是由获取信息技能、判断技能和工作技能等20多种技能所构成,并创建行为事件访谈法对胜任力进行测量。Boyatzis,A.R.对胜任力的各种技能进行分类,提出了胜任力的洋葱模型,该理论指出胜任力具有由内到外可以逐层观察和测量的特征[11]。Spence,L. M.提出了胜任力的冰山模型,该理论指出胜任力由“水上面”和“水下面”两部分组成,前者包含相对容易被观察和评价的知识和技能,后者包含不易被观察的价值观、态度和个性等。早期胜任力理论主要运用在企业管理者胜任力模型构建方面[12]。

本文研究的核心是驻村干部胜任力。胜任力理论强调针对不同岗位构建不同类型的胜任力模型,有利于人员选拔和能力提升,并且人员胜任力与工作绩效紧密相连[13]。党政干部胜任力开发流程分为职位划分、绩效标准、选取样本、获取数据、编制胜任力模型和验证胜任力模型6个步骤[14]。该模型能够广泛运用于岗位分析、人员选拔、干部培训和干部绩效考核等方面[15]。胜任力模型能够更好地了解乡镇一般公务员具备的关键能力特征,并且在选拔公务员和培训方面具有显著促进作用[16]。

S省脱贫攻坚主战场主要集中在GZ州、AB州、QB山区、WM山区四大片区,而四大片区主要是少数民族聚居区。胜任力是民族地区基层干部带领农民脱贫致富,贯彻各项政策的有力保证。基于此,叶樊妮和蔡伟民构造了四川甘孜、阿坝和凉山地区基层干部的胜任力模型,主要包含基本素质、个性特征、知识水平和工作能力四个维度[17]。郑烨和王明杰进一步提出要依据冰山模型从海平面以下的潜在素质和海平面以上的技能两个方面对民族地区公务员进行选拔[18]。提高驻村干部知识水平、增强致富技能有利于实现贫困人口自主致富能力,贫困村的稳定脱贫。驻村干部较强的协调能力能够有效地推动贫困村发展和建设,并能够有力提升贫困人口的幸福指数。朱炳文进一步指出仅以知识和技能作为胜任力的两个主要方面,以此来预测少数民族地区公务员潜力和工作绩效存在较大误差[19]。

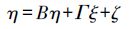

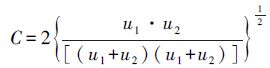

因此,本文在胜任力理论、冰山模型和洋葱模型的基础上,结合到少数民族地区公务员胜任力模型[20]、驻村干部选派条件、精准扶贫要求和《国家公务员通用能力标准框架》。构建了包括“水下面”的个人特质,“水上面”的工作能力、知识能力和职位特征的S省驻村干部胜任力模型。

-16-5-74-1.jpg)

|

图 1 驻村干部胜任力与脱贫成效理论模型 |

1.结构方程模型

本文所研究的驻村干部胜任力多数为驻村干部的主观认识,难以直接测量。结构方程模型则为难以直接观察变量提供了一个可以观测和处理,并将难以避免的误差纳入模型之中的分析工具。

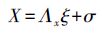

结构方程模型包括两个部分,一个是测量模型,反映潜变量和可观察变量间的关系。另一个是结构模型,反映潜变量之间的结构关系。具体的矩阵方程式如下:

|

(1) |

|

(2) |

|

(3) |

方程(1)为结构模型,η为内生潜变量,ξ为外生潜变量,η通过B和Г系数矩阵以及误差向量ζ把内生潜变量和外生潜变量连接起来。方程(2)和方程(3)是测量模型,X为外生潜变量的可观测变量,Y为内生潜变量的可观测变量,Λx为外生潜变量与可观测变量的因子载荷矩阵,Λy为内生潜变量与可观测变量的因子载荷矩阵[21]。

2.耦合模型

耦合即以系统论思想全面分析不同变量间的协同变动,而不考虑变量间的因果关系。耦合反映了发展与协调两种状态。发展,即为系统的进化、演变过程,通常是从低级到高级,从简单到复杂;协调则表征系统间以及系统内部各要素的相互配合关系。耦合理论主要包括以下三个模型。

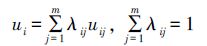

功效函数:设ui(i=1,2,3…,m)为驻村干部胜任力与贫困村贫困度系统序参量。uij为第i个序参数的第j个指标,其具体的值为Xij(j=1,2,3…,n)。αij、βij是系统稳定临界点上序参量的上下限值。驻村干部胜任力和贫困村贫困度系统对系统有序的功效系数uij可表示为:uij=(Xij-βij)/(αij-βij),此时,uij具有正功效;uij=(αij-Xij)/(αij-βij),此时,uij具有负功效。

驻村干部胜任力和贫困村贫困程度处于两个不同但相互影响的子系统,对子系统有序程度的“总贡献”可通过集成方法来实现,在实际操作中一般采用几何平均法和线性加权法[22]。

|

其中,ui为子系统对总系统有序度的贡献;λij为各个有序参量的权重,可以通过德尔菲法或者层次分析法得到。

耦合度模型:借鉴物理学中的容量耦合概念及容量耦合系数模型,推广得到更多子系统(或者要素)相互作用耦合度模型[23]:

|

为了便于分析,可以直接得到驻村干部胜任力与贫困村贫困度程度的耦合度函数,具体为:

|

系统协调模型:在耦合模型中,仅强调耦合的发展态势可能会导致系统的协调性较差,难以反映驻村干部胜任力与贫困村贫困程度的整体影响与“协调”效应。尤其是当多个地区对比研究的情况下,单纯依靠耦合度判别可能会导致较大误差,因为每个驻村干部胜任力与贫困村贫困程度耦合之间具有交错和相互影响。因此,构建了驻村干部胜任力与贫困村贫困程度耦合协调度模型,对系统耦合和协调两个维度的综合测量,即:

|

其中,D为耦合度协调度,T为驻村干部胜任力与贫困村贫困程度综合协调指数,反映驻村干部胜任力与贫困村贫困程度的整体协同效应或贡献程度。a、A为待定系数,考虑到两个子系统的重要程度,确定将a和A的值都取为0.5。

三、 变量选取和数据来源 (一) 变量选取个人特质:主要包含全局观念、责任意识、合作意识、开拓创新等指标。即隐藏在水面以下不易察觉到的能力[24]。本文中驻村干部个人特质主要包含驻村工作的价值认同度和脱贫责任感。价值认同度是驻村干部对贫困村精准扶贫工作的价值感和驻村干部制度认同程度。脱贫责任感是驻村干部对下派村贫困人口脱贫责任感和扶贫工作开展的严谨程度。

工作能力:主要包含科学决策能力、协调沟通能力、学习能力、信息处理能力等指标[25]。本文中驻村干部工作能力主要是指驻村工作过程中的协调沟通能力、组织实施能力和学习能力。协调沟通能力是驻村干部在开展驻村工作过程中与贫困户、村干部和县级扶贫干部的协调沟通能力。组织实施能力是驻村干部开展驻村工作过程中参与组织实施村级扶贫项目的数量、项目组织实施和安排的合理性。

知识能力:精准扶贫、精准脱贫背景下,驻村干部的知识能力主要是指专业知识水平和学习能力[26]。专业知识水平主要包括驻村干部对精准扶贫政策的理解程度和扶贫项目实施的相关专业知识水平。学习能力主要包括驻村干部学习扶贫政策的渠道数量和参与精准扶贫相关培训次数。

职位特征:驻村干部来源单位和职位级别普遍差异较大,不同的单位和职位级别将导致不同的胜任力水平。因此,驻村干部职位特征主要包括驻村干部的单位级别、单位属性以及驻村干部在原单位的职位级别。

贫困村贫困程度:主要包括两个方面。一方面,贫困村贫困程度最直接的表现就是村级贫困发生率和贫困人口数量。在全面建成小康社会的背景下,各贫困县在精准识别过程中对贫困户的主要致贫原因进行了详细分类[27]。并倒排工期,制定了贫困县脱贫时间计划表和脱贫作战图。另一方面,贫困村贫困程度的直接表现就是致贫原因的数量和贫困村的计划脱贫时间。

关于贫困村脱贫成效的具体指标国家尚未出台统一的标准,但在我国《省级党委和政府扶贫开发工作成效考核办法》中明确指出,贫困人口的收入增长率、脱贫率、贫困发生率是衡量扶贫成效的主要指标。在精准扶贫、精准脱贫全面实施的背景下,为了2020年我国能够全面建成小康社会,精准扶贫、精准脱贫成效的主要表现就是建档立卡贫困户收入增长和减贫人口数的不断增加。因此,本文选择村级贫困户人均纯收入增长率和脱贫率作为贫困村脱贫成效的主要衡量指标。

(二) 数据来源和样本特征本文数据来源于四川省精准扶贫高水平研究团队2015年11-12月对S省驻村干部的问卷调查。共发放问卷440份,收回问卷430份,有效问卷410份,问卷有效率93.18%。在样本选择上,将S省分为四大片区和片区外两种类型,按照每个片区抽取10%的县作为调查样本县,即GY藏区、QB山区、WM山区、LS彝区和片区外分别抽取4个县、3个 县、1个县、1个县和2个县进行调查。在具体选择样本县时,综合考虑样本县距地级市(州)的距离和经济发展水平进行分层随机抽样。最终选择了11个县(区)进行调查,调查对象为各县(区)驻村干部(详细情况见表 1)。

| 变量名称 | 平均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | 定义或单位 |

| 个体和工作特征变量 | |||||

| 性别 | 0.824 | 0.382 | 0 | 1 | 男=1;女=0 |

| 年龄 | 35.123 | 3.457 | 22 | 59 | 年龄(岁) |

| 文化程度 | 3.618 | 0.517 | 2 | 4 | 高中及以下=1;大中专及以下=2;本科=3;研究生及以上=4 |

| 工作经历 | 0.603 | 0.490 | 0 | 1 | 有=1;没有=0 |

| 驻村时间 | 78.5 | 0.231 | 50 | 100 | 每月驻村天数/30(%) |

| 贫困村贫困程度 | |||||

| 贫困发生率 | 19.148 | 0.990 | 7 | 59 | 2014年贫困村贫困发生率(%) |

| 脱贫时间 | 2.699 | 0.963 | 1 | 6 | 2014年贫困村计划脱贫时间(年) |

| 贫困人数 | 115 | 2.898 | 67 | 309 | 2014年贫困村贫困人口总数(人) |

| 致贫原因 | 3.126 | 0.655 | 2 | 5 | 2014年贫困村的致贫原因数量(个) |

| 贫困村的脱贫成效 | |||||

| 收入增长率 | 13.7 | 0.035 | 11 | 26 | 2015年贫困户人均纯收入增长率(%) |

| 脱贫率 | 38.5 | 0.121 | 25 | 51 | 2015年贫困村脱贫率(%) |

| 驻村干部胜任力 | |||||

| 归属感 | 3.080 | 0.497 | 1 | 5 | 对贫困村的归属感(得分) |

| 价值感 | 4.250 | 0.800 | 2 | 5 | 对扶贫工作的价值感(得分) |

| 认同度 | 4.500 | 0.620 | 2 | 5 | 干部驻村制度的认同度(得分) |

| 责任感 | 4.660 | 0.820 | 1 | 5 | 贫困户脱贫责任感(得分) |

| 项目负责程度 | 3.000 | 0.910 | 1 | 5 | 扶贫项目实施负责程度(得分) |

| 规划负责程度 | 2.510 | 0.690 | 2 | 5 | 扶贫规划制定的负责程度(得分) |

| 沟通能力1 | 4.310 | 0.560 | 2 | 5 | 与贫困户的沟通能力(得分) |

| 沟通能力2 | 4.520 | 0.520 | 3 | 5 | 与村干部的沟通能力(得分) |

| 沟通能力3 | 3.040 | 0.240 | 1 | 5 | 与县级扶贫干部沟通能力(得分) |

| 项目数量 | 2.950 | 0.370 | 1 | 5 | 组织实施扶贫项目的数量(得分) |

| 计划合理性 | 4.140 | 0.440 | 2 | 5 | 扶贫项目实施的计划合理性(得分) |

| 学习渠道 | 2.310 | 0.490 | 1 | 5 | 5条及以上=5;4条=4;3条=3;2条=2;1条及以下=1 |

| 培训次数 | 3.650 | 0.560 | 2 | 5 | 5次及以上=5;4次=4;3次=3;2次=2;1次及以下=1 |

| 知识水平 | 4.540 | 0.610 | 2 | 5 | 精准扶贫知识掌握水平(得分) |

| 专业知识 | 4.300 | 0.540 | 3 | 5 | 实施扶贫项目相关专业知识(得分) |

| 来源单位级别 | 1.515 | 0.691 | 1 | 4 | 省级=5;地市级=4;县级一类=3;县级二类=2;乡镇级=1 |

| 职位级别 | 1.147 | 0.504 | 1 | 4 | 处级及以上=5;副处级=4;科级=3;副科级=2;科员及以下=1 |

| 注:表中贫困村贫困程度各指标(如:贫困村贫困发生率、贫困人口数、脱贫时间、致贫原因)、贫困村贫困人口收入增长率和贫困村脱贫率等数据均来自11个样本县(区)2014年《S省建档立卡贫困户脱贫攻坚精准帮扶卡(户卡和村册)》的统计数据,以及2015年《S省扶贫开发建档立卡--数据汇总资料》;来源单位级别分类,主要依据2015年《S省扶贫开发建档立卡--数据汇总资料》中选派驻村干部分类依据,省属部门、市属部门、县属部门和乡属部门。故本文首先将其分为4类,并进一步按照S省民族地区(LS州、AB州人民政府办公室《关于政府工作部门排序集规范简称的通知》)县级部门排序,再将县属部门排名前50%分为县级一类、排名后50%分为县级二类。 | |||||

1.数据信度和效度

为了反映驻村干部胜任力测算结果的一致性。通常情况下,使用Cranach’sα系数法来评判驻村干部胜任力指标体系内部的一致性信度,即测量工具能否稳定地测量到它要测量的事项的可靠性。从表 2可以看出,六种能力的Cranach’sα系数在0.7以上说明数据通过了可靠性检验。效度检验是检验各个维度下,各个指标之间的收敛效度以及各个指标之间的区别效度和正确性程度[28]。因子分析中的载荷值常被用于判断各个指标的收敛效度和区别效度。一般认为,因子载荷大于0.6时,则说明指标收敛效度越高,区别效度越高。而表 2中各指标的因子载荷值都在0.6以上,说明收敛效度较高,数据可信度较高。

| 因素层 | 指标层 | 因子载荷 | Cranach’sα |

| 价值认同度 | 对贫困村的归属感 | 0.635 | 0.711 |

| 对扶贫工作的价值感 | 0.651 | ||

| 干部驻村制度的认同度 | 0.620 | ||

| 脱贫责任感 | 贫困户脱贫责任感 | 0.582 | 0.705 |

| 扶贫项目实施负责程度 | 0.697 | ||

| 扶贫规划制定的负责程度 | 0.591 | ||

| 协调沟通能力 | 与贫困户的沟通能力 | 0.598 | 0.723 |

| 与村干部的沟通能力 | 0.693 | ||

| 与县级扶贫干部沟通能力 | 0.511 | ||

| 组织实施 | 组织实施扶贫项目的数量 | 0.679 | 0.746 |

| 扶贫项目实施的计划合理性 | 0.745 | ||

| 学习能力 | 扶贫政策学习渠道 | 0.775 | 0.876 |

| 参与精准扶贫相关培训的次数 | 0.635 | ||

| 专业知识 | 精准扶贫政策理解程度 | 0.601 | 0.888 |

| 扶贫项目实施相关知识水平 | 0.652 | ||

| 职位特征 | 来源单位级别 | 0.725 | 0.910 |

| 职位级别 | 0.714 |

2.模型检验和结果分析

驻村干部胜任力模型的适配度统计结果显示,模型的卡方值为62.418,显著性概率为0.259,远大于0.05,表示假设模型与样本数据可以适配;卡方自由度比值为1.115,显著小于2,说明假设模型与实际样本数据适配度较好。同时,我们考虑了增值适配度指数和简约适配度指数,结果显示,IFI、CFI值都大于0.9,并且,PCFI、PNFI的值都大于0.5,说明模型适配度指标达到了适配标准。从整体来看,本文所提出的驻村干部胜任力模型与实际观察数据的拟合情况非常好,反映出驻村干部胜任力模型的外在质量较好(受篇幅限制,具体表格中未给出)。

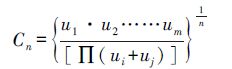

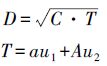

图 2 反映了驻村干部胜任力各潜变量间的相互作用关系。可以看出,驻村干部专业知识、组织实施能力、协调沟通能力、价值认同度、脱贫责任感和职位特征之间都存在显著性的正向影响。协调沟通能力与组织实施能力之间存在0.174的正向影响。说明,当驻村干部拥有较为丰富的种养殖专业知识、组织实施扶贫项目(工程、机械等)专业知识水平越高,对于促进驻村干部与村干部、贫困户等的协调沟通和有效组织实施扶贫项目具有显著性的促进作用。与事实相符合,当驻村干部与村干部、贫困户能够形成较好的沟通,在组织实施扶贫项目的过程中驻村干部组织实施能力会受到显著的提高。换言之,与贫困村扶贫项目参与主体的沟通越顺畅,驻村干部组织实施扶贫项目的能力显著提高,扶贫项目的实施效果也会得到提升。学习能力对驻村干部专业知识具有0.12的正向影响。多数驻村干部在金融、工程机械等方面的专业知识缺乏。本文的结果间接证明,加强对驻村干部精准扶贫政策、农业生产等专业技能培训能够有效地促进驻村干部专业知识水平的提升,弥补驻村干部专业知识不强的短板。

-16-5-74-2.jpg)

|

图 2 驻村干部胜任力内部关系图 |

测量方程(1)反映了可观测变量与潜变量之间的相互关系。从整体上来看,驻村干部胜任力各指标对价值认同度、脱贫责任感、协调沟通能力、组织实施能力、学习能力、专业知识和职位特征潜变量都有不同程度的正向影响,与预期一致。其中,与驻村干部的协调沟通能力影响最大,为0.49;其次是专业知识,为0.75;参与培训次数,为0.49。而影响相对较弱的是驻村干部拥有的扶贫知识水平,只有0.10。而其余各指标层的变量都对各因素层的变量有不同程度(0.11-0.68)的正向影响。可以认为,拥有农业、机械、经济等方面专业知识的驻村干部,与村干部等构建了较为畅通的协调沟通渠道,并且在驻村工作过程中不断加强对精准扶贫知识等培训,驻村干部胜任力水平将得到大幅提升。

(二) 驻村干部选派精准匹配度测算理论部分对驻村干部胜任力与贫困村贫困程度两个子系统的基本情况进行了理论判断。接着,本文运用耦合度测度方法计算样本县驻村干部胜任力与贫困村贫困程度的耦合度。最后,运用耦合协调度模型计算样本县驻村干部胜任力与贫困村贫困程度的耦合协同度。

具体从各个县(区)的驻村干部胜任力与贫困村贫困程度的耦合度来看,XJ县和QF区的耦合度最高,处于中度匹配阶段,其值分别为0.630和0.626。最低的为LS县,为0.477,其驻村干部胜任力和贫困村耦合度处于不匹配阶段。由此可知,大多数贫困村在选派驻村干部时,都未精准做到因村派人,实现驻村干部胜任力与贫困村贫困程度的精准匹配。从耦合协调度来看,QF区的耦合协调度最高,处于高度协调阶段,为0.636。其次为XJ县。最低的为LS县,为0.494,其驻村干部与贫困村的耦合协调度处于中度协调阶段。这表明从协调度来看,各个县(区)的差异较大,但多数处于中度耦合协调水平。综上可知,整体上各个县(区)因村派人精准匹配度不高,精准匹配度较高的贫困村辐射作用未得到较大发挥,与邻近贫困村在精准扶贫、精准脱贫过程中并未形成较好的良性互动。

| 精准匹配度 | 地区 | u1 | u2 | T | 耦合度 | 耦合协调度 | 耦合评价 |

| 高 | XJ县 | 0.699 | 0.568 | 0.634 | 0.630 | 0.632 | 中度匹配 |

| QF区 | 0.801 | 0.49 | 0.646 | 0.626 | 0.636 | 中度匹配 | |

| XY县 | 0.684 | 0.493 | 0.589 | 0.581 | 0.585 | 初级匹配 | |

| WC县 | 0.644 | 0.515 | 0.580 | 0.576 | 0.578 | 初级匹配 | |

| YJ县 | 0.683 | 0.451 | 0.567 | 0.555 | 0.561 | 初级匹配 | |

| 低 | XD县 | 0.601 | 0.502 | 0.552 | 0.549 | 0.550 | 勉强匹配 |

| HY县 | 0.723 | 0.376 | 0.550 | 0.521 | 0.535 | 勉强匹配 | |

| GP区 | 0.827 | 0.313 | 0.570 | 0.509 | 0.539 | 勉强匹配 | |

| MEK县 | 0.739 | 0.35 | 0.545 | 0.509 | 0.526 | 勉强匹配 | |

| WC县 | 0.719 | 0.353 | 0.536 | 0.504 | 0.520 | 勉强匹配 | |

| LS县 | 0.703 | 0.323 | 0.513 | 0.477 | 0.494 | 不匹配 | |

| 整体 | 0.641 | 0.472 | 0.586 | 0.500 | 0.525 | 勉强匹配 | |

| 注:整体上S省各县(区)驻村干部与贫困村贫困程度的耦合协调度都处于中度协调水平,限于篇幅,表中未报告各县(区)耦合协调度的结果。 | |||||||

为了分析驻村干部胜任力对贫困村脱贫成效的影响程度,本文采用分层回归模型对驻村干部胜任力与贫困村脱贫成效的关系进行实证分析。本文以各个贫困村2015年村级脱贫率和2015年全村贫困户平均收入增长率作为脱贫成效的替代变量。首先,驻村干部个体特征、工作特征变量和区域特征变量对贫困村脱贫成效进行OLS回归分析。然后,加入驻村干部胜任力变量对贫困村脱贫成效进行分层OLS回归分析。

从整体来看,第一步本文考察了前期文献中提到的驻村干部主要个体特征和工作特征变量对贫困户平均收入增长率的影响(限于篇幅,在表格中并未汇报,用模型A表示)。此时未加入驻村干部胜任力变量,调整R2只有0.267,说明在本文的样本中,前期文献中主要用到驻村干部个体和工作特征变量的解释力并不高。由前文分析可知,胜任力对工作绩效有显著影响。为此,在模型1中,本文加入了驻村干部胜任力变量。发现模型1的调整R2提高到了0.319。这说明,驻村干部胜任力可以进一步解释约19.48%。此时,模型A和模型1的联合检验(LR(chi2)=16.92)也表示二者之间存在显著差异。从胜任力变量来看,价值认同度对贫困户平均收入增长率有0.159的正向影响。并且,组织实施能力对贫困户平均收入增长率有0.026的正向影响,驻村干部的职位特征对贫困户平均收入增长率有0.054的正向影响。这与陆晓光,朱东华的研究结论是一致的。可以看出,当驻村干部对驻村帮扶政策有较高的价值认同,并且具备较好的组织能力,才可能将精准扶贫工作化繁为简,有效提高驻村工作的效率和精准脱贫的成效[29]。同时,驻村干部拥有的资源对贫困村脱贫有显著正向作用,其影响力的大小受驻村干部派出单位级别和职位级别的直接影响。第二步,本文考察了前期文献中提到的驻村干部主要个体特征和工作特征变量对脱贫率的影响(限于篇幅,在表格中并未汇报,用模型B表示)。此时,未加入驻村干部胜任力变量,调整R2只有0.304,说明在本文的样本中,前期文献中主要用到驻村干部个体和工作特征变量对脱贫率绩效的解释力有限。接着,加入驻村干部胜任力变量对脱贫率进行回归。发现模型2的调整R2提高到了0.374。这说明,驻村干部胜任力可以进一步解释23.03%。此时模型B和模型2的联合检验(LR(chi2)=21.74)也证明二者之间存在显著差异。从胜任力变量来看,脱贫责任感对脱贫率有0.02的正向影响。而协调沟通能力、组织实施能力、专业知识和职位特征分别对脱贫率有0.033、0.014、0.0341和0.008的正向影响。于斌斌也发现,组织实施能力、协调沟通能力和专业知识水平等对客观绩效具有显著性的正向影响[30]。精准扶贫对驻村干部提出了较高的要求,当驻村干部对精准扶贫有较高的责任意识和使命意识将有助于促进脱贫成效的提升。

驻村干部与贫困村贫困程度的精准匹配度反映出驻村干部因村派人的精准度。模型3到模型6反映了不同精准匹配水平下,驻村干部胜任力与脱贫成效的关系。在高精准匹配水平下,首先,从贫困户平均收入增长率来看,加入胜任力变量后,模型3的调整R2提高到了0.467。这说明驻村干部胜任力可以进一步解释26.56%。此时未加入驻村干部胜任力的模型和加入驻村干部胜任力模型的联合检验(LR(chi2)=15.72)也证明二者之间存在显著差异。从胜任力变量的系数来看,与样本总体相比都得到了不同程度的提升。可以认为,在高精准匹配水平下,驻村干部胜任力对脱贫成效的正向影响更加显著,并且驻村干部胜任力对贫困村的脱贫成效的贡献更大,比低精准匹配水平高37.758%。模型4的结果与模型3的结果相似,驻村干部胜任力与贫困户收入增长率作用关系,同样存在于驻村干部胜任力与贫困户脱贫率之间。这与王重鸣和刘学方研究结果相似[31]。他们认为胜任力对客观工作绩效中各维度绩效都存在显著性的正向影响。

模型5和模型6反映了在低精准匹配度水平下,驻村干部胜任力与脱贫绩效之间的关系。可以发现,驻村干部胜任力对贫困村脱贫成效的解释程度较低(调整R2只有0.339和0.418),并且,胜任力各维度对脱贫成效的正向影响多数都不显著。换言之,当因村派人精准度水平较低时,驻村干部胜任力对贫困村脱贫成效产生正向影响比较小。选派驻村工作组是一种先进带动后进的帮扶方式,在低精准匹配的情况下,驻村工作组的先进带动作用不易发挥。最终,导致驻村工作组对贫困村的纵向带动作用和邻近贫困村之间的横向带动作用都未得到显著发挥。

| 因变量 | 全样本 | 高精准匹配 | 低精准匹配 | |||||

| 收入增长率(模型1) | 脱贫率(模型2) | 收入增长率(模型3) | 脱贫率(模型4) | 收入增长率(模型5) | 脱贫率(模型6) | |||

| 性别 | 0.058 | 0.020 | 0.175** | 0.055** | 0.005 | 0.006 | ||

| (0.047) | (0.016) | (0.078) | (0.027) | (0.057) | (0.020) | |||

| 年龄 | 0.009 | 0.001 | 0.006 | 0.003** | -0.001 | 0.001 | ||

| (0.002) | (0.000) | (0.004) | (0.001) | (0.002) | (0.001) | |||

| 文化程度 | 0.014 | -0.004 | -0.029 | -0.018 | 0.077 | 0.010 | ||

| (0.038) | (0.013) | (0.062) | (0.021) | (0.047) | (0.016) | |||

| 驻村时间 | 0.027* | 0.006** | 0.054** | 0.016** | 0.006 | 0.002 | ||

| (0.014) | (0.004) | (0.021) | (0.007) | (0.018) | (0.006) | |||

| 乡镇经历 | 0.009 | -0.004 | -0.063 | -0.023 | 0.040 | 0.003 | ||

| (0.042) | (0.015) | (0.069) | (0.024) | (0.051) | (0.018) | |||

| 致贫原因数量 | -0.006 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | -0.025 | -0.014 | ||

| (0.019) | (0.007) | (0.027) | (0.009) | (0.026) | (0.009) | |||

| 贫困人口数 | 0.001 | 0.004 | -0.002* | -0.002*** | -0.001* | -0.001* | ||

| (0.000) | (0.000) | (0.001) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | |||

| 价值认同度 | 0.159** | 0.031 | 0.250** | 0.075** | 0.043 | -0.019 | ||

| (0.069) | (0.024) | (0.107) | (0.037) | (0.094) | (0.032) | |||

| 脱贫责任感 | 0.047 | 0.020* | 0.005 | 0.017 | 0.041 | 0.014 | ||

| (0.034) | (0.012) | (0.060) | (0.021) | (0.042) | (0.014) | |||

| 协调沟通能力 | 0.063 | 0.033** | 0.133** | 0.059** | 0.035 | 0.004 | ||

| (0.042) | (0.015) | (0.066) | (0.022) | (0.054) | (0.018) | |||

| 学习能力 | -0.001 | -0.010 | 0.002 | -0.006 | 0.017 | -0.007 | ||

| (0.017) | (0.006) | (0.029) | (0.010) | (0.022) | (0.007) | |||

| 组织实施能力 | 0.026** | 0.014** | 0.015** | 0.001** | 0.019 | 0.0216*** | ||

| (0.016) | (0.005) | (0.026) | (0.009) | (0.019) | (0.007) | |||

| 专业知识 | 0.047 | 0.034** | 0.165** | 0.062** | -0.033 | 0.013 | ||

| (0.042) | (0.014) | (0.079) | (0.027) | (0.047) | (0.016) | |||

| 职位特征 | 0.054* | 0.008* | 0.032* | 0.001 | 0.095*** | 0.023* | ||

| (0.033) | (0.012) | (0.060) | (0.208) | (0.038) | (0.014) | |||

| 县域变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | ||

| 常数项 | -0.096 | 0.126 | 0.224 | 0.292* | 0.007 | 0.273** | ||

| (0.350) | (0.122) | (0.468) | (0.162) | (0.365) | (0.126) | |||

| LR(chi2) | 16.92** | 21.74*** | 15.72** | 16.95** | 14.19** | 19.67*** | ||

| F_value | 11.40*** | 3.67*** | 4.25*** | 3.60** | 3.09** | 3.89*** | ||

| N | 410 | 410 | 111 | 111 | 299 | 299 | ||

| 调整R2 | 0.319 | 0.374 | 0.467 | 0.442 | 0.339 | 0.418 | ||

| 未加入胜任力调整R2 | 0.267 | 0.304 | 0.369 | 0.331 | 0.249 | 0.305 | ||

| 注:***、**、*分别表示在1%、5%和10%水平上显著,括号内汇报的是估计系数对应的稳健标准误;LR(chi2)值为加入胜任力变量和未加入胜任力变量两组模型的联合显著性检验结果;限于篇幅,表中未报告全样本、高精准匹配和低精准匹配度水平下,驻村干部个体特征和工作特征对收入增长率和脱贫率的回归结果。 | ||||||||

本文构建了包含价值认同度、脱贫责任感、协调沟通能力、组织实施能力、学习能力、专业知识和职位特征七个维度的驻村干部胜任力模型。该多维理论模型对驻村干部胜任力具有较强代表性。结果显示,驻村干部专业知识、组织实施能力、协调沟通能力、价值认同度、脱贫责任感和职位特征之间存在显著性的正向影响。其中,协调沟通能力与组织实施能力之间存在0.174的正向影响;学习能力与驻村干部专业知识之间存在0.12的正向影响。

S省贫困地区因村派人精准匹配度不高,驻村干部胜任力与贫困村贫困程度之间处于勉强匹配和中度协调水平。总体上看,S省54.55%的贫困地区驻村干部因村派人的精准度处于勉强匹配水平。在控制驻村干部个体和工作特征变量的基础上,加入驻村干部胜任力变量 对脱贫成效进行回归。首先,驻村干部胜任力确实对贫困村脱贫成效有显著性正向影响。其次,驻村干部胜任力可以将驻村干部与贫困村脱贫成效的解释度提高19.48%和23.03%。最后,因村派人高精准匹配度下,驻村干部胜任力对贫困村脱贫成效的正向影响作用更大。并且,可以将驻村干部胜任力对贫困村脱贫成效的解释度提高26.56%和33.53%。说明,提高驻村干部因村派人精准度将显著性地提升贫困村的脱贫成效。基于以上结论得出了以下政策启示:

1.价值认同是提高驻村干部执行能力的前提。胜任力与贫困村贫困程度的匹配是实现因村派人精准的关键。 “选”“派”结合,提高驻村干部选派精准匹配度。最大化地发挥驻村干部胜任力对贫困村脱贫成效正向作用。

2.构建驻村干部胜任力指标体系,根据胜任力选派驻村干部。精准扶贫明确提出了六个精准,但是关于因村派人精准,该如何操作并无明确指示。因此,本文构建的驻村干部胜任力指标体系,可以作为选派驻村干部的参考标准。因此,各个县针对所处地区经济、社会等特征有针对性地构建选拔驻村干部的胜任力指标体系,将有助于提高驻村干部选派精准度。实现扶贫的人力、物力和财力等在贫困地区的精准投入。

3.搭建邻近贫困村驻村干部帮扶联动协调机制。以胜任力为核心进行驻村干部选派,在人员结构上实现了驻村干部因村派人精准。而搭建驻村干部帮扶联动机制,则可以实现邻近贫困村在产业发展上获得规模效益。同时,有利于实现帮扶资源的整合,帮扶资源效益得以提升。

4.建立驻村干部交流培训平台。驻村干部的胜任力相互之间存在显著的正向影响。同时,脱贫攻坚后期面临的都是难啃的“硬骨头”,广大驻村干部面临着“脱贫压力强度高、脱贫目标任务高、脱贫责任要求高”的“三高”压力,“三高”压力对驻村干部学习能力提出了较高要求。建立驻村干部交流培训平台,可以针对驻村干部能力不足之处,通过培训得到提升。此外,对外交流过程中可以将先进的扶贫经验、方法得以推广,提高民族地区精准扶贫、精准脱贫的成效。

| [1] | 付少平, 赵晓峰. 精准扶贫视角下的移民生计空间再塑造研究[J]. 南京农业大学学报:社会科学版,2015 (6) : 8 –16. |

| [2] | McCleelland D C. Testing for Competence Rather than for 'Intelligence'[J]. American Psychologist,1973 (1) : 1 –14. |

| [3] | 高楠, 马耀峰, 李天顺, 等. 基于耦合模型的旅游产业与城市化协调发展研究——西安市为例[J]. 旅游学刊,2013 (1) : 62 –68. |

| [4] | 逯进, 周惠民. 中国省域人力资本与经济增长耦合关系的实证分析[J]. 数量经济技术经济研究,2013 (9) : 3 –19. |

| [5] | 张晓燕, 陈虹, 冯江平. 新农村建设中民族贫困乡镇公务员胜任力模型的实证研究[J]. 经济问题探索,2010 (7) : 131 –136. |

| [6] | 杨林, 曹洪华, 李云矫. 新农村建设中民族贫困地区乡镇干部胜任力研究——云南省德宏傣族、景颇族自治州为例[J]. 经济问题探索,2010 (8) : 139 –144. |

| [7] | 张琦. 通过精准扶贫完成扶贫脱贫任务[J]. 中国党政干部论坛,2015 (12) : 24 –27. |

| [8] | 刘成彬. 帮扶星火点燃同步小康燎原之势——石阡县1318名驻村干部助力"美丽乡村"建设[J]. 当代贵州,2014 (23) : 49 . |

| [9] | 沈茂英. 四川藏区精准扶贫面临的多维约束与化解策略[J]. 农村经济,2015 (6) : 62 –66. |

| [10] | 贾建锋, 唐贵瑶, 李俊鹏, 等. 高管胜任特征与战略导向的匹配对企业绩效的影响[J]. 管理世界,2015 (2) : 120 –132. |

| [11] | Boyatzis A R. The Competent Manager:A Model for Effective Performance[M]. New York: John Wiley, 1982 : 20 -21. |

| [12] | Spencer L M, Spencer S M. Competence at Work:Models for Superior Performance[M]. New York: John Wiley & Sons, Inc, 1993 : 9 -11. |

| [13] | 侯景亮, 岳丽莎. 社会转型背景下中国建筑企业施工项目团队成员胜任力对项目绩效的影响研究:以企业战略及文化为前因潜变量[J]. 中国管理科学,2012 (11) : 894 –899. |

| [14] | 魏钧, 张德. 国内商业银行客户经理胜任力模型研究[J]. 南开经济评论,2005 (8) : 4 –8. |

| [15] | 周霞, 景保峰, 欧凌峰. 创新人才胜任力模型实证研究[J]. 管理学报,2012 (7) : 1065 –1070. |

| [16] | 刘柏涛, 周斌. 基于评价中心的公务员选拔方式初探[J]. 甘肃社会科学,2014 (3) : 130 –135. |

| [17] | 叶樊妮, 蔡伟民, 吕怀珍. 四川民族地区基层领导胜任能力提升策略研究[J]. 西南民族大学学报:人文社会科学版,2010 (7) : 209 –212. |

| [18] | 郑烨, 王明杰, 李金龙. 少数民族地区公务员胜任力模型构建——基于新疆维吾尔自治区的实证调查[J]. 西南民族大学学报:人文社会科学版,2011 (3) : 33 –37. |

| [19] | 朱炳文. 胜任力模型在民族地区政府人力资源管理体系中的应用[J]. 科学管理研究,2015, 33 (3) : 96 –99. |

| [20] | 李晓宁, 朱为鸿. 民族干部的胜任特征与素质分析[J]. 西南民族大学学报:人文社科版,2007 (12) : 34 –37. |

| [21] | 吴明隆. 结构方程模型——AMOS的操作与应用[M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2009 : 17 . |

| [22] | 张勇, 蒲勇健, 陈立泰. 城镇化与服务业集聚——基于系统耦合互动的观点[J]. 中国工业经济,2013 (6) : 57 –69. |

| [23] | 袁晓玲, 张跃胜. 中国基础设施与城市化发展水平耦合度分析[J]. 城市问题,2015 (3) : 18 –24. |

| [24] | 郑晓明, 于海波, 王明娇. 中国企业人力资源专业人员胜任力的结构与测量[J]. 中国软科学,2010 (11) : 168 –181. |

| [25] | 陆晓光, 朱东华. 基于案例推理的领导干部公选职位分析[J]. 经济与管理研究,2015 (7) : 106 –111. |

| [26] | 蒋永甫, 莫荣姝. 干部下乡、精准扶贫与农业产业化发展——基于"第一书记产业联盟"的案例分析[J]. 贵州社会科学,2016 (5) : 162 –168. |

| [27] | 叶初升, 张凤华. 政府减贫行为的动态效应——中国农村减贫问题的SVAR模型实证分析(1990—2008)[J]. 中国人口·资源与环境,2011 (9) : 123 –131. |

| [28] | Russell C J. A Longitudinal Study of Top-level Executive Performance[J]. Journal of Applied Psychology,2001 (4) : 560 –573. |

| [29] | 左停, 杨雨鑫, 钟玲. 精准扶贫:技术靶向、理论解析和现实挑战[J]. 贵州社会科学,2015 (8) : 156 –162. |

| [30] | 于斌斌. 家族企业接班人的胜任—绩效建模——基于越商代际传承的实证分析[J]. 南开商业评论,2012 (3) : 61 –71. |

| [31] | 王重鸣, 刘学方. 团队内聚力对家族企业绩效影响实证研究[J]. 管理世界,2007 (10) : 84 –98. |

2016, Vol. 16

2016, Vol. 16