城乡二元分割的体制是我国社会结构分化的重要特征,也是社会不平等的重要产生机制之一。自20世纪50年代中期实施的户口制度,在很大程度上限制了人们的流动[1]。城乡实行差别化的资源配置制度,资源优先配置在城市的政策导向加剧了城乡之间的不平等[2]。教育资源的配置也不例外,城乡中小学生人均教育经费差距在1990年代初约为2倍,而到1990年代末,差距扩大到近3倍[3]。即使改革开放以后对农民流动的限制逐渐取消,进入城市的农民大多数处于城市劳动力市场的低端,职业获得机会仍然非常有限,收入显著低于城镇户口劳动者[4-5]。进城务工的农民工子女虽然在制度上享有与城镇户口相同的权利,但是实际上高额借读费等条件限制了其教育机会[6]。

城乡教育不平等是家庭之间教育不平等研究的重要路径。而家庭之间的教育不平等的研究是建立在同一家庭的所有子女有着相似的受教育水平的前提假定基础上的。但是在现实中,我们总是可以观察到同一个家庭中子女的教育结果并不一致的现象。也就是说,教育的不平等不仅存在于家庭之间,在家庭内部共享着相同父母资源地位的兄弟姐妹之间也同样存在教育不平等,即家庭内部的教育不平等。个体的教育获得,一方面是不同家庭所处宏观教育环境作用的结果,另一方面也是家庭内部教育行动选择的结果。厘清家庭内部的教育不平等,不仅将教育分层的研究领域从家庭外部引入家庭内部,还可以更清晰全面地了解家庭对个体教育的作用,为促进个体间的教育公平提供更多解决思路。

虽然国内已有研究考察了兄弟姐妹的性别构成对个体教育获得的影响[7-8]。但总体上关于家庭内部教育不平等机制的研究还很少。本研究的主要问题是:在城乡二元分化的体制下,城乡家庭经济资源与文化资源对家庭内部的教育不平等的作用机制是否存在差异?此外,考虑到建国以后的社会经历了巨大的变迁过程,户口对教育获得的作用机制随时代发展也在变化。因此,在社会历时性变迁的背景中,研究进一步对家庭经济资源与文化资源对城乡家庭内部教育不平等的作用机制的演变历程纳入分析和探讨。

二、 家庭内部教育不平等的微观机制家庭内部的教育不平等除了受到社会结构和教育机会等宏观因素的影响,还受到家庭内部的教育行动决策和资源配置等微观机制的作用。在家庭资源有限的情况下,家庭需要做出某个子女退出或继续下一个教育阶段的行动决策,或是需要选择把资源分配给哪个子女,以支持其完成更高阶段的教育。与宏观作用机制中的家庭所处的位置相对被动不同,这些家庭内部的教育行动决策和资源分配在一定程度上体现了家庭在子女教育获得方面的主动作用。因此,研究首先从家庭内部的教育行动决策和资源配置两个方面入手,提出家庭内部教育不平等的微观机制的理论框架。

(一) 理性行动理论Boudon提出的理性行动理论从家庭的教育决策的视角阐述了教育不平等的发生机制[9]。他认为教育不平等来自家庭背景所产生的学习能力的差异,以及个体和父母在其教育生涯的转换点做出的教育行动选择。理性行动理论的基本假设是:教育行动的决策是个体或家庭对教育成本、教育成功的概率和预期收益这三个要素进行评估之后采取收益最大化的行动选择。其中,教育回报可以由后续的经济回报或收入、职业地位等因素进行衡量。Breen和Goldthorpe指出,不同社会地位的群体对这三个行动要素的评估和应对策略并不相同[10]。对处于优势地位的家庭而言,教育成本的负担较小。父母可以通过较多的经济资本和文化资本为子女提供更好的教育环境和知识技能,来提高子女的学业成绩和教育成功的概率。在子女职业获得过程中,父母也可以提供帮助来提高子女教育收益。因此,优势地位家庭中的子女更倾向于继续进入较高教育阶段;反之,对于低社会阶层群体而言,教育成本的负担更重,子女教育成功的概率和教育收益相对较低,选择退出教育阶段的可能性更高。

理性行动理论另一个视角是“地位下降回避”,从社会结构化的角度来解释家庭内部教育行动的决策过程[11-12]。教育是地位获得的重要中介机制[13],为了保持地位上的优势,优势地位家庭需要对子女进行教育投资来实现社会地位的再生产。优势地位家庭内部的子女教育结果更为均等化,可能源自优势地位家庭总体较高的受教育水平分布。结合Breen和Goldthorpe提出的教育的阈值模型,优势地位的父母倾向于让子女获得不低于自己的社会地位,就必须通过较高的教育获得来保持地位获得的优势[10]。由此使得优势地位家庭的子女的教育目标聚焦在一个较为狭窄的区域,教育结果的分布较为集中。反之,来自低社会阶层家庭中的子女,父代的受教育水平较低,教育期望和教育目标的低起点可能把子女的教育结果推向一个更为广泛的分布范围,从而在总体上产生教育结果的差异化。这样,不同社会阶层家庭的教育期望和教育行动同时带来了家庭外部和家庭内部的教育不平等:外在于家庭的较高社会阶层的趋向集中的教育结果的分布导致家庭内部教育结果的均等化,而较低社会阶层的趋向分散的教育结果的分布则转化成为家庭内部教育结果的差异化[14]。

(二) 资源配置理论父母差别化的资源配置也对家庭内部的教育不平等程度产生影响。不同家庭拥有的可支配的资源总量不同,因此在家庭之间产生了不同的子女教育资源投入决策,这种差异化的资源配置方案进而导致子女教育结果的趋同或趋异。拥有不同资源数量的家庭对子女教育投入时可能采取何种资源配置导向,在已有文献中并未达成一致性结论。总体而言,家庭内部资源配置策略主要存在如下两类观点:

1.平衡补偿论

Becker和Tomes在研究中提出低财富和低收入家庭的子女教育平等化程度更高[15-16],这些家庭中的父母认识到家庭没有额外可以补偿给低资源配置的子女的资产,所以在一开始就选择将资源均等化投入在子女的教育上,以使他们获得较为均等的教育结果和地位获得。父母资源配置不是依子女的能力而决定,而是在子女间实行较为平衡的次优的资源配置方案。Blake提出的资源稀释理论的主要观点是家庭中子女的数量的增加稀释了家庭在每个子女身上可分配的资源,进而降低了子女的教育获得[17]。这种子女数量对家庭资源的稀释作用在所有子女之间是相同的,其理论假设的前提也是家庭资源在所有子女之间的平均分配,资源稀释的作用在资源相对匮乏的家庭中尤为强烈。

优势地位阶层家庭拥有的资源数量相对较多,父母有能力承担所有子女的教育成本。父母不必在子女之间做出选择,还可以采取积极手段来弥补子女能力的差异[18]。除了对每个子女的教育进行必要的投入以外,父母会对能力较差的子女进行补偿性的投资,通过加大资源投入来补偿其能力的不足,使其最终达到与能力较强的子女相似的教育水平。在Gaviria和Mazumder的研究中也得到类似的研究结论,与低财富和低收入的家庭相比,拥有高财富和高收入的家庭的子女教育结果具有更高的相关性,受教育机会更加均等[19-20]。处于优势阶层的家庭通过对能力较差的子女进行补偿性的教育资源投入,使子女最终获得较为一致性的教育结果。

2.效率优先论

在Becker和Tomes的研究中,最早提出了随着父母财富和收入的增长,家庭内部的教育不平等扩大的假设。他们认为,在父母拥有较多资源以后,对子女教育资源的配置策略就会发生变化:父母由低资源时的在子女身上的平均投入,转而倾向于将更多资源投入在能力较强的子女身上,以提高教育投资的回报,而能力较差的子女的教育投资则因为低回报率而受到抑制。这种效率优先的差异化的资源配置方式导致子女之间的教育不平等程度的升高。然而,他们的这一研究假设在后续的研究中并没有得到证据支持。

实证研究的结果大多支持了随着家庭社会经济地位的提高,子女之间的教育结果趋向均等的研究预设。处于较低社会经济地位的家庭,父母在资源的约束下会减少对能力较低的子女的投入,保障能力较高的子女完成教育阶段,从而获得较高的教育回报,这一过程扩大了子女之间的教育不平等。Conley对低社会经济地位家庭进行的访谈中,发现这些家庭的父母在资源配置时往往偏向一两个子女,而损失了其他低学业导向的子女的资源投入。在美国、拉美和中国台湾地区的案例中,数据分析的结果都支持了这一结论[14, 21-22]。在家庭面临资源限制时,父母被迫在有效的分配资源和均等的分配资源之间作出选择,最终将家庭资源优先赋予能力较强的子女。有限的机会和资源导致父母抚育策略的差异,进而在较低社会阶层家庭内部生产出更大的教育不平等。

(三) 分析框架本研究的目的是探讨家庭内部的教育不平等的作用机制。无论是教育行动决策还是资源配置的导向,都是家庭内部父母和子女在资源的约束条件下进行的主动性选择。家庭内部与家庭外部的教育不平等之间存在重要的关联:处于不同社会阶层的家庭拥有不同资源数量,在子女教育行动和资源配置的决策时都可能存在差异,进而引发子女不同的教育结果分布,这种分布的差异既表现在家庭之间,也表现在家庭内部,建构了家庭之间和家庭内部的教育不平等。城乡分割是我国社会结构分化的基础,户口成为我国社会重要的分层指标。在户口与职业捆绑的约束下,城乡居民有着大不相同的职业流动和地位获得路径[23-24]。因此,在宏观社会结构的户口分层的基础上,本研究还将家庭的社会经济地位作为社会阶层的操作化指标。此外,父母的受教育程度和家庭规模也是重要的教育行动决策和资源配置的影响因素,在本研究中也一并纳入分析。简而言之,本研究试图在理性行动理论和资源配置理论的指导下,对城乡家庭资源和家庭规模在家庭内部教育不平等的作用机制展开分析,并探讨这些作用机制在社会变迁的背景中的演变过程。

三、 教育机会和家庭规模变迁的影响:研究假设我国的教育机会经历了几个重要的变迁阶段:第一个阶段是建国初期至“文革”开始之前。人们的日常生活和工作逐步走向正轨。为满足经济发展和工业化过程中对于高质量劳动力的需求,各个水平上的教育机构在政府主导下均展开大幅扩张,教育机会大大提高。同时,国家推行向工人和农民家庭倾斜的教育政策,促进阶层之间的教育机会均等化。第二个阶段是“文革”期间。此时学校教育大部分处于停滞状态。相当多的高中与大学被关闭,大批初高中学生被下放到农村务农,高中和大学的在校学生数量骤减。受教育主体的缺失和教育体制的混乱使得之前建立起来的教育体系处于崩塌边缘。高考取消,高等教育选拔机制由考试转为推荐入学,文化知识水平被家庭出身完全取代。1972年,一部分大学开始重新招生,但是只有少数通过严格政治筛选的人可以进入,获得高等教育机会完全依赖其政治身份。家庭经济资本不但不能使其子女在教育机会分配中获益,还将招来“歧视”[25];第三个阶段是“文革”结束以后。高考恢复,中小学开始复课,教育体系进入到恢复和改革时期[26]。1980年政府确立了基础教育的目标,即到1980年代末普及基础教育,到1990年代普及九年制义务教育,高等教育人才选拔标准开始从身份决定制重新走向关注个体的能力因素。在此阶段,家庭政治出身对高等教育机会获得的影响不断降低。1990年代末高等教育开始扩招,高等教育的机会和规模均快速增长。

家庭规模在建国以后也经历了变迁过程。1970年代以前,我国的家庭规模相对较大。以农业生产为主的经济发展形式,长期处于较低效率的小农生产模式,劳动力数量成为改善经济条件的一个重要因素,在经济条件允许的情况下,家庭倾向于生育更多的子女。加之国家一度倡导多生多育的政策,总体上呈现出家庭规模较大的局面,1950-1970年家庭平均规模为每户4.9人[27]。在1980年代以后,受到经济发展、生育政策和生育观念等因素影响,家庭规模开始缩小。1982年的人口普查数据显示家庭规模为4.43人,2000年家庭平均规模降至3.34人。计划生育在城乡和民族之间实行差异化的执行政策,导致在家庭规模普遍趋向小型化的同时,城乡之间的差异凸显出来:城镇以3人户为主,农村以4人户为主。

家庭外部教育机会的变迁和家庭规模的小型化都对家庭内部的教育决策和资源配置产生了影响①:当外部教育机会发生变化时,不同时期出生的子女面对的教育机会亦会有所不同。如:教育机会的增加会提高教育成功的可能性,促使家庭做出继续进行下一阶段教育的行动决策;九年制义务教育等政策的推行,降低了中小学教育的成本,有利于家庭做出进入基础教育阶段的行动决策;家庭中子女数量的减少降低了子女之间的资源竞争,伴随着经济发展和家庭的可用资源总量的上升,大大降低了家庭内部的资源约束,父母更有可能在子女之间实行较为均衡的资源配置方案。虽然户籍制度的限制在此期间并没有完全放开,但是社会总体教育机会增加和城乡经济差异的缩小,在一定程度上降低了户口对教育的不利作用。我们预测户口对家庭内部教育不平等程度的影响呈现下降趋势。因此,提出如下研究假设:

①需要指出的是,户籍制度自实施以后也随时间发生变化:1955年实施户籍登记政策;1956年开始限制农民进入城市,城乡壁垒逐渐形成;1985年户籍制度开始有所松动;1997年开始逐步放开小城镇的户籍限制。本研究的对象出生在1950-1985年期间,中小学教育阶段基本处于户籍制度较为严格限制的期间,因此本研究未将户籍制度的变迁列入研究背景。

假设1:与城镇户口家庭相比,农村户口家庭内部的教育不平等程度更高。但随着时代变迁,户口对家庭内部教育不平等的作用呈下降趋势。

在户口对教育获得的作用下降的同时,家庭背景对教育获得的影响有所上升[28-29]。教育不平等的产生机制从城乡结构化的差异转向微观的家庭背景之间的差异,家庭社会经济地位对教育不平等的作用开始显现。本研究主要从家庭的社会经济地位和父母的教育年限两个方面出发,考察家庭的经济资源和文化资源在家庭内部教育不平等中的作用机制,在此基础上,提出如下假设:

假设2:家庭社会经济地位的提高有利于降低家庭内部的教育不平等,并且其作用随时间逐渐提高。

假设3:父母的受教育程度的提高有利于降低家庭内部的教育不平等,并且这种作用随时间逐渐提高。

子女数量的增加会导致家庭在每个子女身上的可分配资源减少,当家庭资源不足以承担所有子女的教育投入时,可能会在子女之间采取差别化的资源配置方案,扩大家庭内部的教育不平等。在总体家庭规模趋向小型化和家庭经济资源提高的背景下,子女数量的增加对教育获得的不利影响可能随之下降。另外,西方文献中对家庭教育行动决策和资源配置是建立在子女之间不存在性别差异的基础上的,父母决策的依据主要是子女的能力,而非子女的性别。但在我国传统重男轻女的社会文化背景下,父母决策的依据可能受到儿子偏好的影响,在家庭资源有限的情况下,通过牺牲女儿的教育来保障儿子的教育,从而使得儿子之间取得更为相似的教育结果。在日本和台湾等地区相似传统文化背景中的研究都发现了这种教育的性别差异[21, 31]。因此,本研究将子女数量进一步划分为儿子数量和女儿数量,考察不同性别子女数量对家庭内部教育不平等的作用机制。

假设4:子女数量的增加扩大了家庭内部的教育不平等,但子女数量的这种对家庭内部教育不平等的影响随时间呈下降趋势。

假设4a:儿子和女儿数量的增加对家庭内部教育不平等的作用存在显著差异,具体而言,儿子数量的增加对家庭内部教育不平等的扩大效应低于女儿数量的增加所产生的效应。

四、 数据、变量与方法 (一) 数据本研究采用的数据来自北京大学中国社会科学调查中心实施的中国家庭动态跟踪调查(China Family Panel Studies,CFPS)。中国家庭动态跟踪调查旨在通过跟踪收集个体、家庭、社区三个层次的数据,反映中国社会、经济、人口、教育和健康的变迁。本研究采用的是2010年基线调查的数据(以下简称CFPS2010)。CFPS抽样采用内隐分层的多阶段、多层次、与人口规模成比例的概率抽样方式(PPS)。本研究采用的是成人调查数据,其内容涵盖了成人问卷和家庭成员的信息。接受调查的成人33600名,通过自答或代答的方式提供了自己的信息和兄弟姐妹的个体信息①。

①来自CFPS技术报告,网址:http://www.isss.edu.cn/cfps。

考虑到年龄较小的群体可能仍处于教育阶段,无法确定其最终的教育获得水平。而年龄较大的群体接受教育是在建国以前,学制与建国后不同,其教育水平无法直接进行比较。因此,本研究被访者与其兄弟姐妹的年龄区间限制在25岁(含)至60岁(含)之间。CFPS2010对兄弟姐妹中已经去世的个体未采集其信息,因此,本研究剔除了兄弟姐妹中有不在世的兄弟姐妹组案例。兄弟姐妹数量超过9个的家庭只有9个,占样本比例非常小,为了避免极端值的影响,本研究剔除了这部分个案。排除独生子女家庭以后,最终保留样本由11689个被访者及其代为报告的兄弟姐妹信息组成,即11689个兄弟姐妹组和包括被访者与其兄弟姐妹在内的共计45332个样本。。

(二) 变量1.因变量

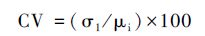

家庭内部的教育不平等。依据Eirich的研究对兄弟姐妹教育不平等的测量方法,本研究采用家庭内部子女的受教育年限的变异系数作为家庭内部教育不平等的测量尺度。CFPS2010在成人问卷中获取了被访者和其兄弟姐妹的受教育程度信息。本研究将被访者及其兄弟姐妹的受教育程度信息统一转换为受教育年限信息,取值在0~22之间①。在此基础上,计算每个家庭中所有子女的平均教育年限和标准差,进而构建每个家庭的子女教育年限的变异系数。变异系数的计算公式如下:

|

其中,σI为第1个家庭内所有子女的教育年限的标准差;μi为第i个家庭内所有子女的平均教育年限。

①受教育程度与教育年限的转换规则:文盲/半文盲,0年;小学,6年;初中,9年;高中,12年;大专,15年;大学本科,16年;硕士,19年;博士,22年。

标准差代表的是家庭内部每个子女的教育年限与所有子女教育年限均值的离散程度。当每个家庭的教育年限均值存在差异时,采用标准差与均值的比值,即变异系数,可以消除均值不同所产生的影响。变异系数越小,表示个体教育年限与兄弟姐妹教育年限均值之间的差异越小,说明兄弟姐妹之间的教育结果更为均等;反之,变异系数越大,则说明兄弟姐妹之间的教育结果差异越大,兄弟姐妹之间的教育越不平等。

2.解释变量

本研究主要目的是考察城乡家庭内部教育不平等的微观作用机制及历史演变,解释变量包括户口、家庭社会经济地位、父母的教育年限、子女数量和出生同期群等。具体变量测量方式如下:

户口。CFPS2010收集了被访者3岁、12岁和目前的户口信息。考虑到3岁尚未处于教育阶段,目前的户口信息可能是教育获得之后流动的结果,本研究采用被访者教育阶段的12岁时的户口作为家庭内所有子女的户口变量的测量依据。户口按城乡划分为农村户口和城镇户口。

家庭社会经济地位。CFPS2010年基线调查在国际标准职业分类(ISCO-88)的基础上构建了国际标准职业社会经济指数(International Socio-economic Index of Occupational Status,ISEI)。ISEI指数综合了职业、收入和教育信息,可以作为家庭经济资源的代理变量。本研究采用父亲的职业的社会经济指数作为家庭社会经济地位的测量指标。CFPS2010的数据中,父亲的职业存在一定的缺失值,为了尽量减少进入模型的样本的损失,本研究采用了几种方法对父亲职业的ISEI缺失值进行插补:(1)在父亲职业存在缺失,而母亲职业不存在缺失的情况下,采用母亲的职业ISEI替代父亲的职业ISEI值;(2)在父亲和母亲的职业都存在缺失的情况下,采用父亲的受教育程度上的ISEI分布,即不同受教育程度的平均ISEI值,来对同等受教育程度的父亲的ISEI值进行填补。家庭社会经济地位取值在0~100之间,为连续变量①。

①在父亲的职业基础上构建的家庭社会经济地位变量,在我国经济尚未开始转型、职业未展开分化的时期作为社会阶层的代理变量可能存在一定的偏差,研究采用CFPS2010提供的被访者文革时期的家庭成份作为社会阶层的替代变量对1950-1969年出生的群体进行了分析,结果与社会经济地位的分析结果相似。因此,本研究继续采用社会经济地位变量进行分析,同时,研究对此部分的分析结果仍保持谨慎态度。

父母的教育年限。在父亲和母亲的详细教育程度基础上,经过粗略的转换获得父亲和母亲的教育年限(转换规则同上)。本研究采用父母中教育年限较高者作为父母文化资本的测量指标。

子女数量。将被访者报告的兄弟姐妹数量信息加上被访者本人之后,构建家庭中所有子女数量变量。本研究的对象为多子女家庭,子女数量取值在2~9之间,为连续变量。研究进一步将子女数量分为儿子数量和女儿数量,以检验家庭内部的教育不平等是否存在性别差异。

出生同期群。不同时期的教育获得存在相当大的差异,本研究采用出生同期群来进行历时性变迁分析。结合已有研究中对出生同期群的划分[28-29, 32-33],本研究依据兄弟姐妹的平均年龄将样本分为1950-1959年、1960-1969年、1970-1979年和1980-1985年四个出生同期群。

3.控制变量

考虑到教育机会的地区和民族差异,本研究将地区和民族纳入控制变量。其中,地区采用被访者12岁时的居住地所在的省份划分为东部、中部和西部三个地区②;民族分为汉族和少数民族两类。此外,控制变量还包括兄弟姐妹的平均年龄和父母是否为党员。

②1986年制定的“七五计划”基础上形成的三大经济带的划分作为本研究的地区划分标准。其中,东部地区包括11个省级行政区,分别是北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南;中部地区包括8个省级行政区,分别是黑龙江、吉林、山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南;西部地区包括12个省级行政区,分别是四川、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、广西、内蒙古等。

| 变量 | 频数 | 百分比(%) | 变量 | 均值 | 标准差 |

| 户口 (N=11631) | |||||

| 农村=0 | 9702 | 83.42 | 变异系数(N=10994) | 45.57 | 51.67 |

| 城镇=1 | 1929 | 16.58 | 平均年龄(N=11689) | 41.96 | 7.02 |

| 父母党员(N=11689) | |||||

| 非党员=0 党员=1 | 98131876 | 83.9516.05 | 社会经济地位(N=11101) | 30.76 | 14.11 |

| 民族(N=11673) | |||||

| 少数民族=0 汉族=1 | 88910784 | 7.6292.38 | 父母教育年限(N=11055) | 4.66 | 4.49 |

| 地区(N=11658) | |||||

| 东部=0 | 4431 | 38.01 | 子女数量(N=11689) | 3.88 | 1.5 |

| 中部=1 | 3918 | 33.61 | 儿子数量 | 1.92 | 1.15 |

| 西部=2 | 3309 | 28.38 | 女儿数量 | 1.96 | 1.28 |

| 出生同期群(N=11689) | |||||

| 1950-1959年=0 | 1608 | 13.76 | |||

| 1960-1969年=1 | 5467 | 46.77 | |||

| 1970-1979年=2 | 3914 | 33.48 | |||

| 1980-1985年=3 | 700 | 5.99 |

4.分析方法

研究的因变量为家庭内部的教育不平等,是在所有子女的教育年限基础上构建的变异系数,为连续变量。分析模型采用一般多元线性回归模型,采用最小二乘法的估计方法。考虑到变量的异质性,研究通过“Huber矫正”的方法计算稳健标准误[34]。在大样本的情况下,稳健回归可以提供准确的估计系数标准误。为了考察不同时期和城乡之间家庭资源和家庭规模的作用机制是否存在显著性差异,研究将使用户口和出生同期群与这些变量建立交互项,通过交互效应来检验这些变量的作用在城乡和出生同期群之间的变化是否显著。

五、 分析结果首先对城乡家庭内部教育年限的变异系数进行估计。表 2中的模型1和模型2分别报告了农村和城镇户口的家庭内部教育年限的变异系数的估计结果。可以看出,城乡家庭中的家庭资源和家庭规模对家庭内部教育不平等的作用机制存在较大差异:农村户口家庭中的社会经济地位的提升可以显著降低家庭内部的教育不平等,社会经济地位每提高10,可以降低兄弟姐妹教育年限的变异系数1.19;在城镇户口的家庭中,家庭的社会经济地位对家庭内部的教育不平等没有显著作用;农村户口的家庭中,父母的教育年限每提高1年,可以显著地降低变异系数2.43,而城镇户口家庭中,父母的教育年限对子女的教育不平等没有显著影响;子女数量的增加在城乡家庭中都提高了家庭内部的教育不平等,但是其作用大小并不相同,农村家庭中子女数量的增加更不利于子女教育结果的均等化。

| 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | |

| 户口=农村 | 户口=城镇 | 所有家庭 | 所有家庭 | |

| 地区(东部=0) | ||||

| 中部 | 3.414**(1.161) | -0.304(1.114) | 3.216***(0.963) | 3.043**(0.957) |

| 西部 | 24.871***(1.427) | 3.183(1.846) | 23.362***(1.298) | 22.640***(1.296) |

| 平均年龄 | 0.831***(0.094) | 0.004(0.096) | 0.685***(0.079) | 0.681***(0.079) |

| 民族(少数民族=0) | -6.968**(2.505) | -8.962*(4.185) | -7.460**(2.292) | -7.213**(2.278) |

| 父母党员(非党员=0) | -2.243(1.463) | 0.087(1.163) | -1.930(1.148) | -1.822(1.14) |

| 社会经济地位 | -0.119**(0.037) | -0.014(0.035) | -0.069*(0.031) | -0.117**(0.036) |

| 父母教育年限 | -2.430***(0.146) | -0.647***(0.151) | -2.047***(0.123) | -2.517***(0.144) |

| 子女数量 | 4.122***(0.45) | 1.216**(0.452) | 3.637***(0.397) | 4.395***(0.438) |

| 户口(农村=0) | -23.230***(0.882) | -23.427***(2.992) | ||

| 城镇户口*社会经济地位 | 0.072(0.051) | |||

| 城镇户口*父母教育年限 | 2.116***(0.207) | |||

| 城镇户口*子女数量 | -4.574***(0.559) | |||

| 常数 | 12.799**(4.372) | 25.777***(5.425) | 18.509***(3.796) | 19.125***(3.878) |

| N | 8576 | 1780 | 10356 | 10356 |

| R2 | 0.149 | 0.049 | 0.187 | 0.197 |

| 注: 括号内为稳健标准误;显著度:***p<0.001,**p<0.01,*p<0.05;双尾检验。 | ||||

为了检验城乡之间家庭社会经济地位、父母教育年限与子女数量的效应的差异是否显著,研究进一步将户口纳入分析模型,采用户口与这三个变量分别构建交互项,对交互效应进行检验。表 2中模型3的分析结果显示,与农村户口家庭相比,城镇户口家庭中子女教育年限的变异系数低23.23,家庭内部不平等程度大幅低于农村家庭。模型4中,户口与家庭社会经济地位的交互作用并不显著,表明农村与城镇家庭的社会经济地位对子女教育不平等的作用不存在显著差异,社会经济地位对家庭内部的教育不平等是独立于户口起作用的。户口与父母的教育年限之间存在显著的交互效应,并且是正向的,表明农村家庭中父母教育年限的提高更有利于降低家庭内部的教育不平等。城乡家庭的子女数量效应也存在显著差异,交互效应是负向的,表明与农村户口家庭相比,城镇户口家庭中子女数量的增加对家庭内部教育均等化产生的不利影响在一定程度上被消减了。城镇户口家庭中子女数量每增加一人,子女教育年限的变异系数会降低23.606(-23.427+4.395-4.574)。

表 3报告了不同时期的家庭内部教育年限的变异系数的估计结果。分析显示,在1950-1959年的出生同期群中,城镇户口家庭子女教育年限的变异系数比农村户口家庭低43.537,这种差异在1960-1969年和1970-1979年的出生同期群中分别降低为24.398和12.883,而在1980-1985年的出生同期群中,家庭内部教育不平等的这种城乡差异不再显著,户口对家庭内部教育不平等的影响随着时间逐渐减弱,城乡之间的家庭内部教育不平等程度的影响机制趋向相同。假设1得到验证。

| 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | |

| 1950-1959年 | 1960-1969年 | 1970-1979年 | 1980-1985年 | |

| 地区(东部=0) | ||||

| 中部 | 4.590(3.171) | 2.964*(1.477) | 1.534(1.511) | 5.165*(2.419) |

| 西部 | 27.408***(4.774) | 22.144***(1.923) | 22.875***(2.072) | 20.723***(3.711) |

| 平均年龄 | 1.471(0.768) | 0.471(0.258) | -0.038(0.296) | 1.662(1.007) |

| 民族(少数民族=0) | 15.274*(6.432) | -4.951(3.516) | -15.702***(3.789) | -1.160(5.235) |

| 父母党员(非党员=0) | -3.726(2.949) | -2.644(1.773) | -0.819(1.777) | 4.001(3.249) |

| 户口(农村=0) | -43.537***(2.491) | -24.398***(1.290) | -12.883***(1.370) | 0.184(3.047) |

| 社会经济地位 | -0.111(0.098) | -0.085(0.047) | -0.013(0.048) | -0.123(0.077) |

| 父母教育年限 | -1.441***(0.330) | -2.061***(0.182) | -2.380***(0.217) | -1.580***(0.379) |

| 儿子数量 | -1.902(1.359) | 0.879(0.700) | 7.551***(1.104) | 7.832**(2.603) |

| 女儿数量 | 2.854*(1.301) | 5.365***(0.596) | 7.697***(0.875) | 7.985***(2.336) |

| 常数 | -22.321(42.970) | 27.248*(12.200) | 40.573***(10.347) | -33.585(28.378) |

| N | 1286 | 4852 | 3555 | 663 |

| R2 | 0.232 | 0.166 | 0.213 | 0.147 |

| 注:括号内为稳健标准误;显著度:*** p<0.001,** p<0.01,* p<0.05;双尾检验。 | ||||

父母的教育年限在不同时期均对家庭内部教育年限的变异系数起到降低作用。在1950-1959年的出生同期群中,父母的教育年限每提高1年,则会降低变异系数1.441。父母的受教育程度对家庭内部教育均等化的积极作用在1950-1979年出生的群体中有所上升,在1980-1985年出生同期群中略有下降,但是这种变化并未达显著。总体而言,父母的教育年限对家庭内部教育不平等的作用保持不变。分析结果没有支持假设3。

模型将子女数量分解为儿子数量和女儿数量纳入分析框架。可以看出,儿子数量和女儿数量对家庭内部教育不平等的作用均呈现出逐渐升高的趋势,子女数量的增加总体趋势上扩大了家庭内部的教育不平等。假设4得到了支持。但是,儿子数量和女儿数量对家庭内部教育不平等的作用并不相同:在1950-1959年和1960-1969年两个出生同期群中,儿子数量的增加不会显著扩大家庭内部的教育不平等。而在这两个出生同期群中,女儿数量的增加都不同程度地提高了家庭内部的教育不平等。在1970年以后出生的群体中,儿子数量和女儿数量的增加都对教育年限的变异系数产生正向影响,且影响程度相差不多。说明随着时间推移,家庭内部不平等中性别的作用机制趋向相似,性别不平等程度有所下降。儿子数量的增加对家庭内部教育不平等的扩大效应在初期低于女儿数量的效应,但是两者之间的差异随时间逐渐消减了。分析结果部分地支持了假设4a。

儿子数量和女儿数量对家庭内部教育不平等的效应趋于相似,一方面说明在文化观念上,传统的“重男轻女”的思想开始弱化,父母倾向于在儿子和女儿身上采取较为均衡的教育资源配置;另一方面,计划生育政策的实施,使得家庭规模趋向小型化,父母有相对较为充裕的资源配置在子女身上,不需要在儿子和女儿之间做出选择。在叶华和吴晓刚的研究中,也指出了自1970年以来,中国生育率持续下降,缩小了男女之间的教育差距。[7]

表 4检验了不同时期的出生同期群的户口与家庭的社会经济地位、父母的教育年限和子女数量的交互效应。可以看出,在纳入户口与社会经济地位的交互项以后,虽然家庭社会经济地位的作用在1979年以前的出生同期群中对家庭内部教育不平等并不存在显著作用,但在1980-1985年的出生同期群中,家庭社会经济地位的作用开始显现:家庭社会经济地位每提高10,会降低家庭内部教育年限的变异系数1.67。假设2得到了验证。另外,在不同时期,户口与社会经济地位之间都不存在显著的交互作用,城乡之间不存在社会经济地位作用的差异。

| 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | |

| 1950-1959年 | 1960-1969年 | 1970-1979年 | 1980-1985年 | |

| 地区(东部=0) | ||||

| 中部 | 4.910(3.175) | 2.867(1.473) | 1.811(1.509) | 5.142*(2.404) |

| 西部 | 27.529***(4.816) | 21.576***(1.919) | 22.420***(2.079) | 20.840***(3.730) |

| 平均年龄 | 1.426(0.787) | 0.478(0.258) | -0.040(0.296) | 1.732(1.015) |

| 民族(少数民族=0) | 15.668*(6.486) | -4.974(3.504) | -15.399***(3.754) | -0.721(5.293) |

| 父母党员(非党员=0) | -4.040(2.958) | -2.362(1.762) | -0.817(1.764) | 3.868(3.224) |

| 户口(农村=0) | -47.949***(9.409) | -31.650***(4.587) | -12.721*(5.089) | 6.439(21.440) |

| 社会经济地位 | -0.222(0.133) | -0.133(0.055) | -0.044(0.056) | -0.167*(0.080) |

| 父母教育年限 | -2.272***(0.480) | -2.506***(0.218) | -2.684***(0.245) | -1.539***(0.394) |

| 儿子数量 | -1.999(1.842) | 1.116(0.795) | 8.201***(1.202) | 7.693**(2.741) |

| 女儿数量 | 4.691**(1.653) | 6.288***(0.686) | 8.327***(0.949) | 8.363***(2.437) |

| 城镇户口*社会经济地位 | 0.259(0.176) | 0.131(0.072) | -0.013(0.075) | 0.334(0.267) |

| 城镇户口*父母教育年限 | 1.842**(0.618) | 1.999***(0.294) | 1.969***(0.374) | -0.711(1.340) |

| 城镇户口*儿子数量 | 0.384(2.240) | -0.060(1.076) | -6.038***(1.537) | -3.507(7.816) |

| 城镇户口*女儿数量 | -6.174**(2.035) | -4.849***(0.947) | -5.562***(1.366) | -7.105(7.133) |

| 常数 | -18.636(44.900) | 27.459*(12.233) | 40.820***(10.457) | -35.372(28.586) |

| N | 1286 | 4852 | 3555 | 663 |

| R2 | 0.237 | 0.170 | 0.215 | 0.148 |

| 注:括号内为稳健标准误;显著度:***p<0.001,**p<0.01,*p<0.05;双尾检验。 | ||||

在1950-1979年之间出生的群体中,与农村户口家庭相比,城镇户口家庭中父母教育年限对家庭内部教育不平等的作用存在显著差异,交互效应显著且是正向的,说明农村户口家庭中父母教育年限的提高可以显著地降低与城镇户口家庭的差异,以1970-1979年的出生同期群为例,城镇户口家庭中父母的教育年限每提高1年,子女教育年限的变异系数会降低13.436(-12.721-2.684+1.969)。

在1950-1959年、1960-1969年和1980-1985年三个出生同期群中,户口与儿子数量之间不存在显著的交互的效应,说明在此期间,儿子数量的增加对家庭内部教育不平等的作用机制不存在城乡差异。但在1970-1979年的出生同期群中,城乡家庭中儿子数量的效应存在显著差异:城镇家庭中每增加一个儿子,对教育年限的变异系数产生的正效应从农村家庭中的8.201降低到2.163(8.201-6.038)。与农村家庭相比,城镇家庭中儿子数量的增加对家庭内部教育不平等的扩大程度大大降低了;女儿数量的增加对家庭内部教育不平等的作用机制在1950-1979年之间出生的群体中存在显著的城乡差异。在此期间,与农村家庭相比,城镇家庭中女儿数量对教育年限的变异系数产生的正效应要更低。以1970-1979年的出生同期群为例,城镇家庭中女儿数量的正效应从农村家庭的8.327降低至2.765(8.327-5.562)。城镇家庭子女的教育年限的分布更为集中,女儿与儿子之间的教育水平的差异较小,教育的性别平等化程度更高。在1980-1985年的出生同期群中,城乡之间的女儿数量的效应虽然仍存在差异,但未达显著,说明农村家庭中女儿教育的地位有所上升。

六、 结论与讨论教育资源优先配置在城市的策略,造成了对农村户口家庭的教育机会的相对剥夺。这种情形在建国初期经济尚不发达和社会总体教育资源较为匮乏的时期尤其严重。随着经济发展和教育资源总量的增加,农村的教育机会开始逐渐提高,与城镇家庭之间的差异不断缩小。城乡教育机会的结构化差异的演变不仅反映在城乡家庭之间,在城乡家庭的内部也表现出来:在教育机会相对缺少的背景下,农村家庭的子女的教育结果更为分散,子女的教育不平等程度更高;而在城乡教育机会总体趋向均等的变迁过程中,城乡家庭内部的教育不平等机制也趋向相同,户口对子女之间的教育不平等的作用逐渐消减。

家庭内部的教育不平等的微观机制也存在城乡差异。与城镇家庭相比,农村家庭中父母教育年限的提高可以更为有力地降低子女之间的教育不平等。从理性行动理论的解释框架出发,即使家庭处于相对不利的教育环境,当父母具有较高的文化资本时,一方面可以通过资本的代际传递来提高子女的受教育水平;另一方面,父母倾向于让子女具有不低于自己的教育水平,因而加大了在子女教育上的投资。当城乡教育机会趋向相似时,父母的文化资本的效应也不再存在城乡差异。

与西方文献中提出的家庭社会经济地位的提高可以促进家庭内部的教育结果均等化的结论不同,本研究中发现家庭社会经济地位的作用较小,并且在很多情况下并不显著。西方较早进入工业化发展,职业结构的分化也较早,而我国职业结构的分化是在经济转型以后逐渐展开的。在职业基础上构建的社会经济地位指数在经济转型之前的代表性存在一定的问题。另外,研究对1970年以前出生的群体,采用文革时期的家庭成分作为家庭社会经济地位的替代变量进行了分析,其结果与社会经济地位类似,表明父母职业对教育的影响力的确较弱。我国的职业结构是在城乡二元分化的基础上发展起来的,城乡之间存在职业流动的巨大差异。因此,当控制户口因素以后,父母职业的作用就被削弱了。但是,在1980年以后出生的群体中,父母的社会经济地位的指标的代表性较好,在城乡之间因户口导致的家庭内部教育不平等的差异逐渐缩小的背景下,家庭社会经济地位的作用开始凸显,显著地降低了家庭内部的教育不平等程度。

子女数量的增加扩大了城乡家庭内部的教育不平等,在农村家庭中这种子女数量效应表现得更为强烈。农村家庭中子女数量的增加稀释了本来就相对匮乏的资源,父母没有足够的资本承担所有子女的教育,不得不在子女之间实行差别化的资源配置策略,从而扩大了子女之间的教育不平等。而在子女资源配置的过程中,父母的性别偏好起到重要作用。在1970年之前,父母倾向于将资源优先投入在儿子身上,使他们具有较为均等的教育结果。女儿在家庭内部资源配置中处于不利地位,女儿数量越多,家庭内部的教育越不平等。但在城镇家庭中,女儿教育的地位要高于农村家庭。随着家庭规模的小型化和女性地位的提高,这种性别导致的教育不平等在家庭内部开始消减,儿子和女儿数量的效应趋向相同。

总体而言,城乡之间存在教育机会的差异仍是教育不平等研究的重要视角。城乡结构分化不仅在宏观层次上对家庭内部的教育不平等产生了直接影响,还对微观层次上的家庭属性的作用机制产生作用。农村家庭受到外部教育机会缺乏的影响,子女之间的教育结果趋向分化。社会结构分化成为影响城乡家庭内部教育不平等的重要因素。随着经济发展、教育机会和家庭规模的演变,城乡结构分化对家庭内部教育不平等的作用开始弱化,家庭内部的教育不平等开始转向由家庭社会经济地位和子女数量等微观层次因素所带来的家庭之间的分化。而城乡不同的职业分化路径下的社会经济地位的再生产开始对家庭的教育获得发挥作用。

| [1] | 陆益龙. 1949年后的中国户籍制度:结构与变迁[J]. 北京大学学报:哲学社会科学版,2002 (2) : 123 –130. |

| [2] | 张玉林. 分级办学制度下的教育资源分配与城乡教育差距——关于教育机会均等问题的政治经济学探讨[J]. 中国农村观察,2003 (1) : 10 –22. |

| [3] | Wu X, Treiman D J. The Household Registration System and Social Stratification in China:1955-1996[J]. Demography,2004 (2) : 363 –384. |

| [4] | 李骏, 顾燕峰. 中国城市劳动力市场中的户籍分层[J]. 社会学研究,2011 (2) : 48 –77. |

| [5] | 吴晓刚, 张卓妮. 户口、职业隔离与中国城镇的收入不平等[J]. 中国社会科学,2014 (6) : 118 –140. |

| [6] | 郭彩琴. 城市中"农民工"子女受教育不公平现状透视[J]. 学海,2001 (5) : 180 –184. |

| [7] | 叶华, 吴晓刚. 生育率下降与中国男女教育的平等化趋势[J]. 社会学研究,2011 (5) : 153 –177. |

| [8] | 郑磊. 同胞性别结构、家庭内部资源分配与教育获得[J]. 社会学研究,2013 (5) : 76 –103. |

| [9] | Boudon R. Education, Opportunity, and Social Inequality:Changing Prospects in Western Society[M]. New York: Wiley-Interscience, 1974 . |

| [10] | Breen R, Goldthorpe J H. Explaining Educational Differentials Towards a Formal Rational Action Theory[J]. Rationality and Society,1997 (3) : 275 –305. |

| [11] | Raftery A E, Hout M. Maximally Maintained Inequality:Expansion, Reform, and Opportunity in Irish Education, 1921-1975[J]. Sociology of Education,1993 (1) : 41 –62. |

| [12] | Hout M, Diprete T A. What We Have Learned:RC28's Contributions to Knowledge About Social Stratification[J]. Research in Social Stratification and Mobility,2006 (1) : 1 –20. |

| [13] | Blau P M, Duncan O D. The American Occupational Structure[M]. New York: John Wiley & Sons, 1967 . |

| [14] | Eirich G M. Parental Socioeconomic Status and Sibling Educational Inequality in the United States[J]. International Journal of Sociology of the Family,2011 (2) : 183 –202. |

| [15] | Becker G S, Tomes N. Child Endowments and the Quantity and Quality of Children[J]. Journal of Political Economy,1976 (4) : S143 –S162. |

| [16] | Becker G S, Tomes N. Human Capital and the Rise and Fall of Families in Human Capital[J]. Journal of Labor Economics,1986 (3) : S1 –S39. |

| [17] | Blake J. Family Size and the Quality of Children[J]. Demography,1981 (4) : 421 –442. |

| [18] | Conley D. For Si blings, Inequality Starts at Home[J]. Chronicle of Higher Education,2004 (26) : B6 –B8. |

| [19] | Gaviria A. Intergenerational Mobility, Sibling Inequality and Borrowing Constraints[J]. Economics of Education Review,2002 (4) : 331 –340. |

| [20] | Mazumder B. Sibling Similarities, Differences and Economic Inequality[J]. Journal of Population Economics,2004 (3) : 685 –701. |

| [21] | Dahan M, Gaviria A. Parental Actions and Sibling Inequality[J]. Journal of Development Economics,2003 (1) : 281 –297. |

| [22] | Chu C C, Tsay R S, Yu R R. Intergenerational Transmission of Sex-specific Differential Treatments:The Allocation of Education Resources Among Siblings[J]. Social Science Research,2008 (2) : 386 –399. |

| [23] | 李强. 中国大陆城市农民工的职业流动[J]. 社会学研究,1999 (3) : 93 –101. |

| [24] | 吴晓刚. 中国的户籍制度与代际职业流动[J]. 社会学研究,2007 (6) : 38 –65. |

| [25] | 胡金木. 建国以来高等教育机会分配的演变轨迹分析[J]. 中国高教研究,2009 (12) : 22 –24. |

| [26] | Wang J. Estimation of TFR Level With Changing Childbearing Pattern in China:1990-2000[J]. Chinese Journal of Population Science,2003 (4) : 32 –38. |

| [27] | 曾毅. 关于生育率下降如何影响我国家庭结构变动的探讨[J]. 北京大学学报:哲学社会科学版,1987 (4) : 73 –86. |

| [28] | 李春玲. 社会政治变迁与教育机会不平等[J]. 中国社会科学,2003 (3) : 86 –98. |

| [29] | 李煜. 制度变迁与教育不平等的产生机制[J]. 中国社会科学,2006 (4) : 97 –109. |

| [30] | Parish W L, Willis R J. Daughters, Education, and Family Budgets Taiwan Experiences[J]. Journal of Human Resources,1983, 4 : 863 –898. |

| [31] | Chu C C, Xie Y, Yu R R. Effects of Sibship Structure Revisited:Evidence from Intrafamily Resource Transfer in Taiwan[J]. Sociology of Education,2007 (2) : 91 –113. |

| [32] | 刘精明. "文革"事件对入学、升学模式的影响[J]. 社会学研究,1999 (6) : 19 –36. |

| [33] | 李春玲. 教育不平等的年代变化趋势 (1940—2010)——对城乡教育机会不平等的再考察[J]. 社会学研究,2014 (2) : 65 –89. |

| [34] | Huber P J. Robust Statistics[M]. Berlin.Heidelberg: Springer, 2011 : 1248 -1251. |

2016, Vol. 16

2016, Vol. 16