目前中国正处于“城市社会来临”发展新阶段且进入到城乡一体化进程的关键时期,而“人的城镇化”作为新型城镇化的核心内容越来越受到社会各界的广泛关注。农民工随迁子女作为城镇化过程中的特殊群体,随着我国城市化进程的加快其数量越来越庞大。这一群体在强烈环境差异下的心理健康水平和生活满意度水平是测量其是否真正实现心理“城镇化”的重要因素。利昂菲斯汀格曾指出,一个人的自我价值来自于与他人的条件和能力的比较。因此,他人和环境的改变会影响到个体的自我价值感知。应该认识到,相较于城市子女,生活环境、学习环境等变化会增加农民工随迁子女产生心理和情绪问题的几率,且移民子女大多正处于建立自我认同的核心发展任务期,若在这一关键期缺乏社会支持,则会产生概念模糊、低自我评价和自我认知偏差。国外关于移民子女的研究发现,移民子女容易存在行为问题、抑郁情绪以及产生创伤后应急障碍等[1, 2, 3]。国内关于移民子女的研究发现,由于不能迅速有效地适应环境,农民工随迁子女会出现心理脆弱、抗挫折能力差、自卑、孤僻、任性、偏激、冷漠等不健康的心理[4, 5]。

社会支持的内涵是指社会通过物质手段或者精神手段来帮助弱者的选择性社会机制[6]。对于社会支持的外延,学界存在不同标准,但可大致分为两类,一类是客观支持,主要是指物质上的直接帮助;另一类是主观支持,包括个体感知到的被社会或他人尊重、支持或理解的主观体验。在此,许多作者也强调社会支持的效果与个体感知到支持体验是一致的。PSSS——领悟社会支持量表,是Zimet等人编制的强调个体自我理解及自我感受的社会支持量表,它用来测量个体感知到的社会支持,包括如家庭支持、朋友支持和他人支持。已有研究发现,客观支持、主观支持和对支持的利用度,与个体的生活满意度、主观幸福感及积极情感之间存在中度正相关[7]。而生活满意度是指个体的自我评估,即个体依照自我标准对自己的生活状况的总体评估,马静等人的研究则证明,社会支持会对生活满意度产生影响作用,如社会支持对大学生的生活满意度具有正向预测作用[8],而生活满意度是评价主观幸福感的一个重要方面[9]。

自我认知是个体认知图式的重要组成部分,社会认知加工心理学认为,个体的行为参照是由不同的判断标准组成的,个体的自我认知也受到其固有图式的影响。比如,Beck 的抑郁认知理论认为具有抑郁发生图式的人更容易产生抑郁情绪,因为抑郁发生图式的激活会使个体对自我产生较多负性评价——负性自我认知,进而发展到个体对社会和对未来的负性认知[10]。因此,自我认知作为个体的人格变量是心理健康的重要影响因素[11, 12]。胡琳丽等人对大学生群体的研究发现,自我认知是影响主观幸福感的重要因素[13]。王翠萍等人的研究也发现提高大学生的自我身体认知,有利于大学生生活满意度提高[14]。Shaelyn等人则认为认知与生活满意度之间存在显著相关[15]。另外,生活环境的改变会造成移民子女内在保护性因素的不足与外在风险性因素的增加,而通过重建个体自我认知可以增加移民子女成长发展中的保护性因素[16],社会支持作为应激作用下个体的外在保护性因素,也可以对自我认知产生影响[17]。同时,个体若存在认知偏差不仅会出现消极的应对方式[18],而且影响个体对社会支持的感知度和利用度。因此我们认为农民工随迁子女的自我认知在社会支持与生活满意度之间起中介作用。

自我评价是个体总体上对自己的评价,以及以自我认知为基础的自我体验和自我接纳程度[19],它是通过社会比较和自我归因等具体评价手段来实现的[20]。自我评价与自我认知的不同在于,自我认知是指个体对自己的了解,包括“身体自我”“情绪自我”“学业自我”“社会自我”四个方面[19],而自我评价则强调个体的自我反思和感受,包括自尊和一般效能感。Judge 对四种不同样本群体的研究表明,核心自我评价的四种特质与生活满意的平均相关为0.25[21],核心自我评价积极地影响生活满意度[22]。黎建斌的研究发现,核心自我评价水平对生活满意度具有显著的预测作用[23]。对大学生群体的研究表明,个体自我评价是影响个体幸福感的重要因素[24]。杨晓峰等对951名大学生的调查发现,社会支持及核心自我评价都为主观幸福感的预测变量,核心自我评价是社会支持和主观幸福感之间的一个中介变量[25]。而胡美娟等人的研究指出,高自尊水平的农民工感知到的社会支持和主观幸福感都显著地高于低自尊水平的农民工,作为自我评价的重要维度,自尊在感知社会支持的基础上对主观幸福感的回归效应显著[26],所以我们假设农民工随迁子女的自我评价在社会支持、生活满意度之间起到中介作用。

如上所述,当个体相信自己有较多的社会支持时,他们更倾向于采用积极的自我评价和正向自我认知进行情绪调节,因此他们可以体验到较高的生活满意度。为此,本文拟采用结构方程模型技术考察社会支持与生活满意度的关系以及自我认知与自我评价的中介作用,并提出以下假设:(1)农民工随迁子女的自我认知在社会支持与生活满意度之间起中介作用;(2)农民工随迁子女的自我评价在社会支持与生活满意度之间起中介作用。

二、研究方法 (一)研究对象本研究被试来自苏州市第四中学初二年级至高中三年级150名的移民子女,回收有效问卷138份。138名移民子女中,初中生59(42.8%)人,高中生79(57.2%)人;在性别上,移民子女男生有80(58%)人,女生58(42%)人;在是否为独生子女上,独生子女59(42.8%)人,非独生子女79(57.3%)人。所有被试自愿参加且均没有参加过类似测验。所有被试自愿参加测验。

(二)研究工具1. 人口统计学问卷

问卷内容包括性别、年级、班级类别、在目前学校就读时间、是否独生子女、学业成绩、家庭结构、家庭氛围、户口所在地等九项内容,根据研究可能涉及的相关人口统计学变量自行编制。

2. 生活满意度量表

采用张兴贵编制的《主观幸福感量表》中的《生活满意度量表》[25]。量表内部一致性信度为0.87,采用7级评分。量表包含家庭、友谊、学业、学校、自由和环境等六个测量维度,其中自我满意的测量包括友谊、家庭、学业、自由;环境满意的测量包括学校和环境。若量表得分的平均分低于3分,则表明被试对生活满意度极低;得分3~5 分,表明满意度一般;得分5分以上,表明满意度水平较高。生活满意度量表得分与积极情感分量表、消极情感分量表及总体幸福感单题量表得分的相关性均达到显著[28]。

3. 社会支持量表

采用由姜乾金根据Blumenthal等人(1987)根据Zimet的领悟社会支持量表修订的《领悟社会支持量表》(PSSS) ,该量表内部一致性系数为0.86。量表包括家庭支持、朋友支持和其他支持等三个维度,12个自评项目,采用7级评分,以总分反映个体感受到的社会支持的程度。总分12~84分,得分< 32分,说明个体的社会支持系统存在严重的问题;得分< 50分,说明个体的社会支持系统虽然存在一定问题,但没有造成严重影响。

4. 自我认知量表

来自张宜彬对江光荣等编制的《青少年心理健康素质调查表》自我分量表的修订版[27],自我认知8项包括学业自我认知、身体自我认知和情绪自我认知三个因子。学业认知包括“我学习成绩很好”“常常有同学请我吃饭”;社会自我认知包括题项“我的体型很好”“我的身体动作很协调”“我容易被人喜欢”;情绪自我认知包括题项“我时常感到轻松”“我是个乐观的人”“我是个开心的人”。量表采用四点计分法:1=完全不符合;2=不太符合;3=比较符合;4=完全符合。经检验,该量表Cronbach α 系数为0.67。

5. 自我评价量表

来自张宜彬对江光荣等编制的《青少年心理健康素质调查表》自我分量表的修订[29],自我评价9项,包括自尊和一般自我效能两个因子。其中自尊包括“如果可以重新开始,我仍会选择做现在的自己”“我有不少值得自豪的地方”,以及反向计分题“尽管我有优点,我还是不喜欢自己”“我是个失败的人呢”“我常觉得自己像个可怜虫”;一般自我效能感包括“大多数事情,我只要想学就能学会”“在大多数时候,我是自信的人”“与我认识的大多数人相比,我更自信”“面对有挑战性的任务,通常很有信心”,以及反向计分题“每当要完成一项新的任务,我就会感到困难重重”。该量表的内部一致性系数为0.86,量表采用四点计分法:1=完全不符合;2=不太符合;3=比较符合;4=完全符合。经检验,该量表Cronbach α 系数为0.69,达到心理学测量标准。

6. 统计工具

数据采用SPSS16.0 统计软件进行描述比较分析、相关回归分析,采用 AMOS 7.0 统计软件进行路径分析。

(三)研究程序首先向被试说明实验目的和程序,并向其保证测试的可靠性和保密性。得到被试的同意后,向其发放问卷并要求被试按照自己的实际情况真实作答。被试作答完毕,主试回收问卷。

三、研究结果 (一)共同方法检验为避免自评量表对共同方法效应产生的影响,研究采用Human单因素检验控制共同方法偏差[30],EFA结果析出12个因子,共解释了总方差62.95%的变异,其中第一个因子解释了总方差40.96%的变异,小于Hair,Anderson,Tatham和Black(1998)推荐的50%的判断标准,因此,本研究的共同方法变异问题并不严重。

(二)主要变量的相关分析表 1显示,生活满意度与社会支持、自我认知、自我评价呈显著正相关;社会支持与自我认知、自我评价呈显著正相关;自我认知与自我评价呈显著正相关。

| 生活满意度 | 社会支持 | 自我认知 | 自我评价 | |

| 生活满意度 | 1 | |||

| 社会支持 | 0.48*** | 1 | ||

| 自我认知 | 0.55*** | 0.50*** | 1 | |

| 自我评价 | 0.50*** | 0.41*** | 0.59*** | 1 |

通过Pearson积差相关分析得出社会支持与生活满意度呈显著正相关,相关系数为0.56;自我认知和自我评价都与生活满意度呈显著相关,相关系数分别为0.62和0.55。将社会支持、自我认知和自我评价总分为自变量,生活满意度的得分为因变量,采用多元线性逐步回归(见表 2),社会支持总分、自我认知和自我评价总分选入回归方程。其中社会支持对生活满意度的预测最大,三者总的R2为0. 50,说明三者能解释生活满意度50%的变化。最后,得到回归方程:

| 修正的 R2 | 修正的 Beta | t | |

| 社会支持X1 | 0.31 | 0.29 | 4.21** |

| 自我认知X2 | 0.16 | 0.34 | 4.31*** |

| 自我评价X3 | 0.03 | 0.24 | 3.20** |

Y=31.85+0.82X1+2.66X2+1.37X3

(四)社会支持、自我认知和自我评价与生活满意度的关系模型构建1. 自我认知和自我评价的中介作用

参照温忠麟等人提出的中介效应的检验程序[31],对社会支持(X1)影响生活满意度(y),社会支持(x)影响自我认知(X2)和自我评价(X3),自我认知和自我评价影响生活满意度在SPSS16.0 中用迫选法做回归分析。第一步,建立生活满意度对社会支持的回归方程;第二步,建立自我认知和自我评价对社会支持的回归方程;第三步建立生活满意度对社会支持和自我认知与自我评价的回归方程。其回归方程、显著性结果见表 3。

| 标准和回归方程 | 回归系数检验 | |

| 第一步 | y=78.45+1.55X1 | SE=0.19 t=7.81*** |

| 第二步 | X2=10.33+0.17X1 | SE=0.02 t=6.56*** |

| X3=13.91+0.19X1 | SE=0.03 t=4.89*** | |

| 第三步 | y=31.86+0.82X1+2.67X2+1.37X3 | SE=0.19 t=4.21*** |

| SE=0.62 t=4.31*** | ||

| SE=0.43 t=3.20** |

由回归分析可以看出,生活满意度对社会支持的回归系数(c)显著,自我认知和自我评价对社会支持的回归系数(a)显著,且生活满意度对自我认知、自我评价的回归系数(b)显著,所以自我认知和自我评价的中介效应显著,但社会支持和自我认知与自我评价可以同时预测生活满意度,说明自我认知和自我评价的完全中介效应不显著。中介效应占总效应的比例为0.17×0.19×2.67×1.37/1.55=7.62 %。

2. 社会支持、自我认知、自我评价与生活满意度的关系模型

假设社会支持、自我认知和自我评价与生活满意度有四种可能模型,模型1为社会支持既可以直接影响生活满意度,也通过自我认知和自我评价对生活满意度产生影响;模型2为社会支持通过自我评价对生活满意度产生的影响;模型3是社会支持既可以直接影响生活满意度也可以通过自我评价影响生活满意度;模型4为社会支持通过自我认知对生活满意度产生影响;模型5是社会支持既可以直接影响生活满意度也可以通过自我认知影响生活满意度。用 AMOS 7.0 进行分析,见表 4。

| χ2 | df | χ2/df | GFI | CFI | NFI | RMSEA | |

| 模型1 | 184.76 | 72 | 2.566 | 0.846 | 0.849 | 0.779 | 0.107 |

| 模型2 | 111.142 | 42 | 2.646 | 0.873 | 0.881 | 0.825 | 0.110 |

| 模型3 | 104.025 | 41 | 2.537 | 0.888 | 0.892 | 0.836 | 0.106 |

| 模型4 | 102.298 | 52 | 1.967 | 0.893 | 0.918 | 0.849 | 0.084 |

| 模型5 | 100.814 | 51 | 1.977 | 0.896 | 0.919 | 0.852 | 0.084 |

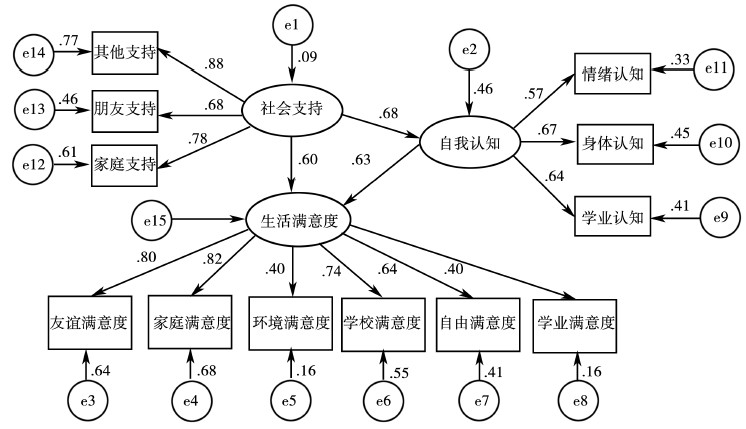

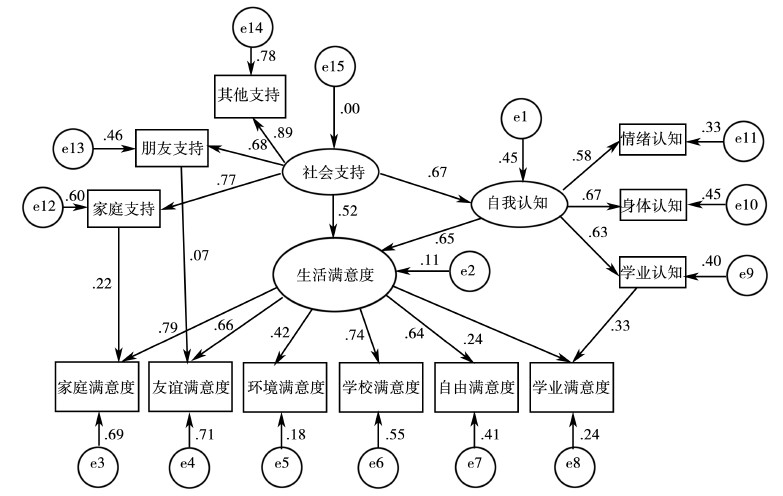

由表 3可知,模型5的各项拟合指标最优,能较好地反映三者之间的关系,其具体作用模型和作用路径指数见图 1。虽然χ2/df 都小于临界值 5,但GFI值没有达到 0.9,且RMSEA大于0.08,这表明除了上述因素,还应该考虑其他的影响因素和路径。因此,对模型5进行修正,通过修正指数可以得到以下三个因素:学业认知对学业满意度产生影响,作用MI值为11.014,家庭支持对家庭满意度产生影响,其协方差为16.653,朋友支持对友谊满意度产生影响,其协方差为11.098。结合实际情况,农民工随迁子女对学业的认知,获得的朋友支持、家庭支持着实会对其学业满意度、家庭满意度、友谊满意度有重要的影响作用。所以增加上述三条因果路径,得到模型6。再次使用AMOS7.0对模型6进行拟合,由表 5可以看出,拟合后的卡方值得到显著改善,各项拟合指数均达到理想指标。因此,确定模型6为社会支持、自我认知、生活满意度三者的最终模型(见图 2) 。

| 图 1 社会支持、自我认知对生活满意度的影响路径分析 |

| 图 2 社会支持、自我认知对生活满意度的最终影响路径分析 |

研究表明,社会支持、自我认知与自我评价与生活满意度均呈显著正相关。在多元逐步回归分析中社会支持对生活满意度的正向预测作用最为显著,这说明对移民子女而言社会支持是影响生活满意度的主要因素。换言之,农民工随迁子女作为特殊的社会群体,他们在生活或学习中所获取的社会支持越多,其感受到的城市生活满意度也随之提高,这一点与前人的研究结果一致[32, 33]。其次,本研究将社会支持划分为家庭支持、朋友支持和其他支持。其中,家庭支持是社会支持的主要组成因素,因此,怎样构建和谐安全的家庭氛围和支持网络是提高其生活满意度的重要因素。同时,社会支持网络的广泛性和丰富性也在显著影响到个体应对困难和挑战的反应。但是也应该看到,由于农民工随迁子女的年龄特殊性在很大程度上限制了他们主动获取更多社会支持的能力,而身份的尴尬性则增加了他们扩展社会支持网络的范围和广度。因此,基于社会支持的三个维度怎样在此基础上扩展支持客体,增加支持力度,是在新型城镇化进程中值得社会各界深思的问题。最后,本研究虽然根据数据分析构建了社会支持的三个维度,但是对于三维度的作用路径和对生活满意度的影响差异仍需进一步研究和探讨。

(二)社会支持、自我认知与生活满意度之间的关系中介效应检验表明,自我认知的中介效应占总效应的7.62%,而模型构建则表明,社会支持直接对生活满意度产生影响的路径指数为0.52,社会支持通过自我认知的中介作用而影响生活满意度的路径指数为0.65×0.67 = 0.43。具体来说,由于农民工随迁子女的价值判断和评价标准更多地依赖于重要他人的标准,当他们体验到更多的社会支持,比如体验到来自家庭的鼓励,来自老师的表扬,来自同学的关系的时候,便会产生更高的肯定性自我认知并改进自我认知图示,促进积极情绪的产生从而提高自己的生活满意度感知[33]。 较好的社会支持不仅能对自己产生更高的自我肯定,也能使农民工随迁子女在城市环境中体验到自我价值感,使农民工随迁子女对融入城市文化树立了信心,产生积极的自我认知,进而提高了他们的生活满意度。积极的自我认知能够提高个体面对挫折和困难时的自信,增加个体的积极情绪体验,良好的情绪状态又能够增加其获得更多的社会支持的可能,如此形成良性循环圈,不断给予农民工随迁子女精神支持和鼓励,提高其城市文化的融入度和城市生活的满意度。

(三)社会支持、自我评价与生活满意度之间的关系与已有研究相同,本研究表明,社会支持、自我评价均为生活满意度的重要影响因素[23]。然而,以杨晓峰等大学生的研究为例,其研究发现,社会支持和核心自我评价不仅均可作为主观幸福感的预测变量,而且核心自我评价也是社会支持和主观幸福感之间的一个中介变量[23],这与本研究的研究结果有一定的差异。本研究认为,自我评价并不是农民工随迁子女在社会支持和生活满意度之间的一个中介变量。针对这一差异性,本研究分析原因可能有以下两个:一主观幸福感是较生活满意度是一个上位概念,即如上文所言,主观幸福感除了包括生活满意度这一维度之外还包括积极情绪、消极情绪两个维度[34],因此生活满意度虽然是评价主观幸福感的重要变量,但是并不能代表主观幸福感的全部,其与主观幸福感还是存在一定差异的。二是因为移民子女的年龄较小,对事物的评价更多地依赖于他人的直接评价,所以当他们体验到更多的社会支持时(如获得父母的关心、老师的表扬等),并不能将其转化为积极的自我评价,进而也无法提高其生活满意度。

五、对策与建议如何从家庭支持、朋友支持及其他支持(老师、同学、亲戚)三维度构建完善的社会支持网络是增强农民工随迁子女生活满意度的重要因素,另外,引导个体正确地认识自己,形成正确的自我认知也是提高个体社会支持利用度的有效途径。

(一)营造良好的家庭氛围,增强家庭支持家庭作为给予随迁子女的心灵港湾,其氛围和父母支持不仅能够影响孩子的自我认知,更对农民工随迁子女感知到的家庭及生活满意度有重要的影响作用。但由于农民工在工作性质及教育能力和受教育程度上都存在一定的局限性[35],在为孩子提供物质支持上尚有不足,对孩子的心理及情感状态上则更容易忽略。因此,要想提高家庭支持,就要迫切提高农民工对子女心理健康的关注意识。首先,在学业上面,尽量不要给孩子太大的学习压力,要知道过大的压力有时会适得其反,特别是对处于特殊年龄阶段的随迁子女来说。可以通过学校定期的家长会了解孩子在校学习生活表现,发现孩子在学习及生活方面存在的不足,并根据老师的意见和建议与孩子进行友善的沟通。在对农民工随迁子女的发展教育问题上,提倡农民工家长对孩子采取正向强化策略,善于发现孩子的优点,并鼓励发扬优势,强化正向行为,而减少批评与职责,减少孩子的适应压力。这样不仅能够使孩子感知到父母的支持和鼓励,增加自信。农民工家长应鼓励孩子多走出去,参加学校与社会活动,这样不仅能够提高孩子的自由满意度,而且能够放松心情并增长见识开拓视野。最后,农民工家长在条件允许的情况下应该学习一定的支持技巧,比如通过社区的教育宣传、政府的心理支持服务项目来增长相关知识,掌握亲子沟通技能。在生活中,农民工要注意自己的言谈举止,为其子女树立良好的行为榜样。要以积极的心态面对生活和工作,减少在孩子面前对生活和社会的抱怨,形成积极和谐的家庭氛围,只有这样才能让孩子获得更多的家庭支持并增强农民工随迁子女的家庭满意度。

(二)密切群际接触,增强朋友支持农民工随迁子女与城市子女虽然在生活经历上有较大的差距,但是相较于长辈间,同龄人之间有更多的相处时间,并且有更多的兴趣和话题,同学朋友在生活学习上容易产生共鸣。朋友间交往,不仅能够使农民工随迁子女在学习上互帮互助,而且朝夕相处也容易使朋友间产生更深层次的情绪表达和情感吐露。朋友支持和朋友评价能够让农民工随迁子女更好地认识自己,特别是对处于青春期的随迁子女来说,人格的自我中心影响其价值判断标准的外向化,因此来自朋友的支持和评价,容易影响个体的价值判断和自我认知。为增进同学了解和朋友交往,学校可以举办丰富多彩的活动,如介绍自己的家乡美食和美景,增进城市同学对农民工随迁子女家乡和生活环境的了解;开展“我爱我家”等主题班会,能够让随迁子女表达自己的心理感受,情绪和情感的碰撞能够进一步增进同学及朋友间情感沟通,加深友谊。其次,可举办适合农民工随迁子女的生存实践活动,农民随迁子女在农村生活所养成的的自立能力通常能够使其在该类活动中的获得优势表现,从而能够增强其交往自信,提高其友谊满意度。

(三)统合多维力量,完善支持网络除上文提到的家庭支持和同学、朋友支持,政府、学校及社区也应该采取一定的政策和行动来减小农民工随迁子女的城市生活阻力。合理推进城乡二元制度、户籍制度、福利制度的改革,让农民工及其随迁子女获得与城市居民同等的公民待遇;积极开展如小组帮扶制等让同学有针对性地帮助随迁子女消除学习适应问题,增强其学业满意度。树立公平教育理念,开展心理健康教育及挫折教育课程。老师在工作当中不仅要增加对农民工随迁子女的学业关注和辅导,还应积极关注农民工随迁子女的心理状态,必要时进行一定的心理疏导;另外,良好的生活环境也对农民工生活满意度有重要影响。因此,为增进环境满意度,应积极组织社区活动,消除“城镇居民”和“农民”的管理差异,促进两者的情感交流,让农民工及其随迁子女不仅成为社区文化的受益者,而且成为社区文化的主动建设者。

(四)学会悦纳自我,提高自我认知在建立外部社会支持的基础上,提高农民工随迁子女的自知和自助也是非常重要的方面。首先,随迁子女首先要正确认识并接受农村和城市之间的差距,而不能因此产生畏惧和抵触情绪。其次,提高学业认知。有的随迁子女在农村学习成绩名列前茅,但是到了城市学校,发现自己跟不上学习节奏,很多孩子因此产生了厌学和自卑情绪。在这样的情况下,随迁子女应该主动与老师沟通,并正确认识城乡教育差距。在此基础上了解自己的优势学科,对于弱势科目,应积极主动请求老师和同学的学业帮助,而不能自怨自艾。再次,提高自我身体及情绪认知,农民工随迁子女的年龄特征决定了身体成长及发展的特殊性,在这一时期要主动接受相关心理卫生教育和心理辅导相关课程学习,了解并接受自己的身体变化。城乡环境的差异不可避免地会对随迁子女的情绪产生一定的冲击,随迁子女更应该认识到有负面情绪的产生并不意味着自己不是好学生或不是好孩子,而是一种正常的心理应激反应。并且,随迁子女应学会通过合理的途径宣泄并调节自己的情绪状态,比如通过运动慢跑,听舒缓音乐,或与同学朋友谈心等。另外,主动关注积极的生活事件并善于感知利用客观的支持来建构自我认知和心理支持系统,只有这样才能统筹主客观两方面来提高农民工随迁子女的自我认知进而提高其城市生活满意度。

| [1] | Bronstein I, Montgomery P. Psychological Distress in Refugee Children:a Systematic Review[J]. Clinical child and family psychology review, 2011(1):44-56. |

| [2] | Beiser M, Dion R, Gotowiec, A Hyman I, Vu N. Immigrated Refugee Children in Canada[J]. The Canadian Journal of Psychiatry, 1995(40):67-72. |

| [3] | Berman H. Children and War:Current Understandings and Future Directions[J].Public Health Nursing, 2001(18):243-252. |

| [4] | 杨贵仁.2000年全国学生体质健康状况调研结果[J].中国学校卫生,2002,23(1):2-3. |

| [5] | 管以东.影响农民工子女心理健康的家庭因素分析及反思[J].科教文汇,2011(5):173-175. |

| [6] | 尚雪娜.农村留守儿童"多元"社会支持系统的构建[J].延安职业技术学院学报,2015(4):5-6. |

| [7] | 宋佳萌,范会勇.社会支持与主观幸福感关系的元分析[J].心理科学进展,2013(8):1357-1370. |

| [8] | 马静,王有智.社会支持在大学生情绪智力与生活满意度的中介作用[J].中国健康心理学杂志,2013(1):137-138. |

| [9] | 余建华,李丹,王福兴,等.武警新兵社会支持、应对方式与生活满意度的关系[J].心理研究, 2013(1):71-74. |

| [10] | Beck A T. Cognitive Models of Depression[J].Journal of Cognitive Psychotherapy,1987(1):5-37. |

| [11] | Contrada R J,Ashmore R D. Self and Social Identity:Key to Understanding Social Behavioral Aspects of Physical Health and Disease[M]. London:Oxford University Press, 1999:269. |

| [12] | 周铁民,阴国恩.中国青少年心理健康素质·自我的研究[J].心理与行为研究,2007,5(4):252-253. |

| [13] | 胡琳丽,于新,刘雪卿.大学生领悟社会支持——核心自我评价与主观幸福感的关系[J].青岛师范学院学报, 2011(3):40-43. |

| [14] | 王翠萍,王德芳.民族学院大学生身体自我与生活满意度关系[J].中国公共卫生, 2010(12):1579-1580. |

| [15] | Shaelyn M Strachan, Lawrence R Brawley, Kevin Spink, Karen Glazebrook.Older Adults' Physically-active Identity:Relationships Between Social Cognitions, Physical Activity and Satisfaction with Life[J].Psychology of Sport and Exercise, 2010(2):114-121. |

| [16] | 裴小茹.学校社会工作介入外来务工人员子女抗逆力养成——以上海市MH区X学校为例[J].社会工作, 2012(11):71-74. |

| [17] | Bourne V J, Fox H C, Starr J M, et al. Social Support in Later Life:Examining the Roles of Childhood and Adulthood Cognition[J].Personality and Individual Differences, 2007(4):937-948. |

| [18] | 周冬然.自我认知和社会支持——社会工作视野下的家庭暴力受虐妇女干预[D].上海:复旦大学,2010. |

| [19] | 张宜彬.我国初中生自我认知/自我评价和适应的现状及其关系研究[D].北京:清华大学, 2008. |

| [20] | 张雯,郑日昌.大学生主观幸福感及其影响因素[J].中国心理卫生杂志,2004(1):18. |

| [21] | Judge T A, Erez A, Bono J E, et al. The Core Self-evaluations Scale:Development of a Measure[J].Personnel Psychology(2):303-332. |

| [22] | 安连超,马婷婷,王菁.大学生核心自我评价与生活满意度[J].研究与探讨,2015(33):170-171. |

| [23] | 黎建斌,夏衍刚,司徒巧敏,陶惠斯.大学生核心自我评价与生活满意度的影响[J].心理与行为研究,2010(5):389-394. |

| [24] | 陈琴,陈伊莉,姜琳,胡靖宜.大学生自我评价、父母教养方式与主观幸福感相关研究[J].吉林省教育学院学报, 2010(8):20-21. |

| [25] | 杨晓峰,许思安,郑雪.大学生社会支持、核心自我评价与主观幸福感的关系研究[J].中国特殊教育, 2009(12):83-89. |

| [26] | 胡美娟,彭文波,杨允,等.当代农民工感知社会支持、自尊和主观幸福感的关系[J].心理科学,2011(6):1414-1421. |

| [27] | 张兴贵,何立国,郑雪.青少年学生生活满意度的结构和量表编制[J].心理科学, 2004(5):1257-1260. |

| [28] | 熊承清,许远理.生活满意度量表中文版在民众中使用的信度和效度[J].中国健康心理学杂志, 2009(8):948-949. |

| [29] | 张宜彬.我国初中生自我认知、自我评价和适应的现状及其关系研究[D].北京:清华大学, 2008. |

| [30] | 熊红星,张璟,叶宝娟,等.共同方法变异的影响及其统计控制途径的模型分析[J]. 心理科学进展,2012(20):757-769. |

| [31] | 温忠麟,张雷,侯杰泰,等.中介效应检验程序及其应用[J].心理学报,2004(5):614-620. |

| [32] | 王雨露.农村中小学教师生活满意度与社会支持、应对方式的相关性研究[J].中国健康心理学杂志, 2007(15):445-448. |

| [33] | 彭彦琴,江波,田婷婷.社会支持与农民工随迁子女生活满意度:学校适应的中介作用[J].心理学探新,2011(6):554-558. |

| [34] | 吴明霞. 30年来西方关于主观幸福感的理论发展[J].心理学动态,2000(4):23-28. |

| [35] | 包福存.社会化视角下流动农民工子女教育问题研究[J].长春工业大学学报:社会科学版,2010(6):62-64. |

2016, Vol. 16

2016, Vol. 16