文章信息

- 李元珍.

- LI Yuanzhen.

- 制度互动及其内卷化——基于G省联系点制度运作的分析

- Institutional Interaction and Involution:Analysis of Contact Point System Operating in G Province

- 南京农业大学学报(社会科学版), 2016, 16(02): 54-63

- Journal of Nanjing Agricultural University (Social Science Edition), 2016, 16(02): 54-63.

主持人语:中国的现代化进程和社会变迁一直是由政党——国家力量所强力推动的,因此在多中心、多元主体治理已经是一个基本共识的今天,我们仍然必须非常关注乡村治理中的政府行为。本次专栏我们选取的三篇文章均与此主题有关。“社会基础决定上层建筑”。基层政府的运作根植于乡村社会复杂的社会结构之中,这样的社会事实使得基层政府在参与乡村治理时所展现出来的逻辑大大有别于现代科层制的理想类型。李元珍通过对某县域政治长达三年多的跟踪研究,揭示出单一制度往往会与其他制度发生密集互动,制度之间的这种互动导致了制度运作中的筛选过滤以及机会主义,进而导致了制度内卷化的产生。田雄和王伯承则指出,村组织和村干部作为国家与社会、政府与农民的联接枢纽,身份模糊,能够在不同的场景和权力规则之间自由切换。这样的结构性特征是一柄双刃剑,其既能在乡村治理中有效地借用各种本土资源,又导致制度的非良性运转。对于政府在乡村治理与发展中的推动作用,龚为纲与黄娜群以中部某县为个案,分析了市场诱导与国家干预在农业转型过程中的相互作用,指出市场力量决定着中国农业必定会发生转型,而政府干预则决定着中国农业转型的具体路径和转型过程中利益格局调整的基本逻辑,该项研究深入细致,又不乏宏阔大气,非常具有启发性。

一、问题与框架邓小平在1980年《关于领导和国家制度的改革》报告之中,明确强调“我们过去发生的各种错误,固然与某些领导人的思想、作风有关,但是组织制度、工作制度方面的问题更重要。这些方面的制度好可以使坏人无法任意横行,制度不好可以使好人无法充分做好事,甚至会走向反面。”并且指出,“制度问题更带有根本性、全局性、稳定性和长期性”。由此,奠定了新的国家治理体系的核心,即为“制度体系”。在一些学者看来,制度建设是一个现代国家的基本制度和国家“基础设施”,实现国家制度现代化不仅是现代国家最重要的目标,而且也是典型的国家性公共物品[1]。并且,这也是现代国家治理的必然走向,“正如自从中世纪以来,所谓的迈向资本主义的进步是经济现代化唯一的尺度一样,迈向官僚体制的官员制度的进步同样是国家现代化的明白无误的尺度……”[2]。

经过三十多年的建设,我国的制度化水平已经有了很大的提升,但不可否认,当前的制度化建设还存在相当多的问题,“上有政策,下有对策”的情况还相当普遍。对此,黄冬娅曾通过详实的文献分析,指出“中国制度建设的问题,绝对不是一个单纯的具有普遍规律性的关于制度设置的完美状态在哪里,然后我们考察中国已经实现了哪些目标,还有哪些没有实现的问题,而是有着复杂的社会历史文化性的,有着复杂的行动者、制度与制度环境之间的互动的过程”[3]。这一总结非常富于启发意义,因为制度都是在一个具体的场域内运行的,这个场域其实是一个复杂的制度系统。当这些纷繁复杂的制度在同一个场域相遇时,会出现各种有趣的冲突与合作。正如斯科特所强调的,当一个组织有多个制度时,制度之间的交叠和汇合之处正是新的制度和规则产生的最丰富的源泉[4]。由此也就造成了偏离源制度的客观现实。对此,周雪光也曾提出“多重逻辑下的制度变迁”[5]的分析框架,颇能给人以启示。不足的是,这一分析框架更多的只是提出了这样一种分析路径,并未能进一步揭示出多重制度逻辑互动的中层机制,故而存在分析框架与经验之间的断裂。有鉴于此,本研究立基于经验基础上的机制分析,重新构建了一个关于制度运作的中层分析框架,并在此基础上进一步分析其内在的运作机制。

为了能进一步明确在这个制度系统中哪些制度会对源制度产生影响,一般采用主体分析法,毕竟每一个主体行为背后都蕴含着一套制度逻辑系统[6]。也就是说,要厘清在源制度的实施中,究竟哪些主要的行为主体参与了该过程,这些行为主体背后都有怎样的行为逻辑,他们为什么会参与到这一过程,以及他们的参与又形塑了怎样的制度运作后果。

以联系点制度的运作为例,这一制度发端于新中国成立初期,曾经与运动式治理密切相关,但在上世纪九十年代将其作为一种群众路线的实践形式重新发掘,并将其制度化后,早已形成了一套较为规范的行为体系。然而,从当前的实践来看,可以发现联系点制度的运行并不是单一主体的实践,而是与项目制以及基层行政发生了密集互动,并且正是这些制度之间的互动才形塑了联系点运作的最终结果。由此,便可发现制度互动是影响制度运作的一个极为重要的变量,并在一定程度上可以成为一个分析框架。据此,本研究将在经验研究的基础上,着手建立一个“制度互动”的分析框架,来分析制度在运行中是如何与其他制度发生互动的,这种互动的内在机制如何,又对源制度的实践产生了怎样的影响。

关于制度互动,国外已有不少相关研究,并且形成了两种主要的研究路径:一是在政策执行研究领域,由于已经经历了数代分析范式的转换,有学者早已提出了“互动理论模式”[7]。这一模式最初只是用来分析政策执行者与目标群体之间的互动,后来逐渐发展到研究政策执行群体之间的协调与合作,也即第三代政策执行研究的核心范式——“网络模式”。二是国外学者在环境制度的分析方面,已经对制度互动进行了一些开创性的研究。在他们看来,所谓制度互动就是“制度之间发生的因任务和行动所致的无意识后果或者包含在制度设计里的有意识关联”[8]。其具体内容则主要涉及以下几个方面:一是制度互动的根源,二是制度互动的过程与类别,三是制度互动对于制度有效性的影响[9]。并且,学者们大都试图构建一些综合性的分析模型。其中,奥兰·扬从互动的作用(功能性联系、政治性联系)与互动的层次(水平互动、垂直互动)两个维度区分了四种制度互动模式,并在此基础上发展出了更为复杂的制度互动的类型与过程体系[10]。此外,奥莱沃·斯拉莫·斯托克也区分了“功利性互动、规范性互动与观念性互动”三种制度互动方式对于制度有效性的影响[11]。当然,还有学者认为制度互动就是一种制度之间的因果关系,“研究制度互动就要分清源制度、目标制度以及联系两种制度的单向因果路径”[12]。上述这些研究在一定程度上开拓了本研究的视野,但本研究并不是以构建一个宏大的分析框架为旨归,而只是将其当作一种分析工具,即通过对制度互动发生发展的机制分析,来最终探求制度的运作过程。

本文的经验材料来源于G省麦川县。2013年,笔者在麦川县进行了为期半年的田野调查①。因而,本文的经验材料均来源于笔者的参与式观察与现场访谈。麦川县2012年被评为国家级贫困县,有36个村庄被评为国家级贫困村,这些贫困村依次获得了省、市、县各级领导和单位的定点支持。本文所研究的新寨村即是G省副省长在当地的联系点。新寨村总共只有146户,587人,但在该副省长的联系下,不仅投入了8800多万元项目资金,而且成立了专门的扶贫攻坚办公室,形成了一个由联系点领导,各级职能部门,县乡两级党委政府全面参与的条块交错的运作网络。整个联系点的建设已经演变成了一场上下联动的造点运动,完全偏离了其源制度目标。文章即是要分析这种转变是如何可能的。

①为了调研方便,麦川县县委书记还提请常委会通过了笔者的挂职任命。

二、联系点运作的制度互动 (一)制度互动的形塑机制当前联系点制度的实施,早已不再是简单的领导驻村蹲点,与民同吃同住同劳动,了解民意、吸取民智,而是要集中大量的人力、物力来“做点”。这种转换并不是单个领导意志的产物,更不是简单的“形象工程”,而是在制度实施场域中,一系列制度相互作用的结果。具体而言,这是当前的联系点制度与财政体制以及基层行政体系之间互动的一个必然后果。

首先,联系点制度的运作有赖于与项目制的密切合作。所有的联系点在短期内要想出成效,都需要大量的项目支撑。如麦川县新寨村作为副省长的联系点,更是在短时间内聚集了8800多万元的项目资金。从麦川县的情况来看,已经基本上形成了一个常规:县委书记的联系点花费千万元打造,省委常委的点花费亿元左右。项目资金的数额与联系点领导在官僚体系中的级别呈现出对应关系。然而,从制度设计来看,项目制有着一套完整的申报、审批、评估的技术监管体系,并且为了保障公共服务的公平性,要通过竞争性获取。联系点制度与项目制的制度逻辑之间似乎存在本质上的矛盾。

这种矛盾其实深刻地体现了当前的条块之间博弈关系,这也是中国政治体制中的一个根本性的结构关系。“项目制设计的初衷,便是要削弱因财政分权造成的‘块块主义’和‘诸侯经济’。可是,当项目制这种‘新条条’试图限制‘旧块块’的扩张时,不仅使部门系统本身形成了‘新块块’,而且促使‘旧块块’用全新的办法迅速组建‘新块块’来培植自己的领地”[13]。渠敬东对于项目制运作中这种“条条”与“块块”之间的博弈分析可谓非常犀利,只不过,他是通过双轨制的辩证逻辑演绎出这一结论,因而缺乏相应的经验论证。本研究则恰好通过经验论证回应了这一理论问题。

在项目制的背景下,部门虽然在理论上越过了“块块”,可以将项目从申报到实施一竿子插到底,但在实践中面临重重困境。首先,公共服务具有整体性,需要项目的系统实施,而碎片化的部门之间难以建立真正的合作,各部门的项目之间更是缺乏有效的协调,致使既有的项目实施在花费巨额的国家资源的背景下,却难以获得相应的有效性。其次,部门作为业务部门,当其越过具有综合协调能力的基层政府,直接与千家万户的小农打交道的时候,部门的技术性与村庄的乡土性之间的矛盾便显露无疑,致使部门在项目实施中常常显得力不从心。最后,也最为关键的是,当前的项目制逻辑是典型的“扶强不扶弱”,“只做锦上添花,不做雪中送炭”,任何一个部门要想在竞争性的项目申报中取胜,就必须有过硬的实施记录,也即该部门整合资金的能力。只有在此前的项目实施中整合了大量资金,凸显了本部门的示范带动作用,才有可能获得更多的项目,从而整合更多的资金,如此循环往复,这是当前制度设计的一个必然结果。而在部门各自为政的前提下,这一点是很难通过部门自身的努力来实现的。部门存在的这些困境迫使其必然寻求相应的合作机会,并且,这种合作还必须依赖于块块的协调。

在这个意义上,联系点制度的实践恰恰为“条条”与“块块”之间的协调提供了一个有效的链接。联系点领导要“做点”,必须要依赖部门提供大量的项目支持,而部门所面临的所有困境都可由联系点领导来为其解决。不仅可以整体布局,协调各个部门的项目实施计划,而且可以提供一整套班子解决项目实施过程中上下左右的各种协调问题,使部门彻底回归业务工作。至于项目运作的绩效,则更是不在话下,届时各种典型都将应运而生,可以轻易地为部门带来各种荣誉。唯一的风险便是,项目资金的整合必然要在一定程度上打破既有的项目制运作规则,出现各种非规范性运作。不过,对于部门而言,整合的收益要远远大于这些风险,更何况当下的中国并没有形成足够的程序意识,只要最终结果有效,并且个人能做到基本的自律,这些风险基本上都可以化解。如果将项目制实施的绩效暂且悬置,则可以发现,项目制的出现成就了联系点制度逻辑的转化,而联系点制度的实施也在一定程度上解救了项目制的困境。进而,点的运作可谓轻易超越了既有的条块之间的制度障碍,成为了二者之间的一个共同目标。

其次,联系点制度的运作还得益于与当前基层行政体系的相互配合。联系点制度的运作主体已经不再囿于单一的工作队,或者说,仅凭单一的工作队已经缺乏足够的动员合法性来完成联系点的建设任务。这既是联系点建设本身复杂化的结果,也是国家和社会关系变迁的结果。当前的联系点的运作有一整套复杂的组织体系,其中,联系点领导只负责协调和指挥,基层政府才是真正的一线实践者。并且,“做点”本身成为了基层政府一项极为重要的中心工作。

这样一种转换有其复杂的内部逻辑。陈家建曾指出,“项目制在基层政府的推行使得科层体系发生重构,政府内部动员由‘层级动员’转向‘多线动员’,行政资源的分配也演变为项目中心模式。”[14]这一分析以动员为理论线索,其面临的最重要的问题就是将基层政府作为一个无主体的被动的动员对象,一个上级部门相互竞争的行政资源。但从基层政府的角度来看,这些动员充其量只是其行政过程中的一些临时性任务而已,根本不能构成其主要的行政目标,更遑论科层体系的重构。

近年来,诸多学者开始从财政体制出发研究地方政府行为,如戴慕珍提出的“地方法团主义”[15]、魏昂德提出的“地方政府即厂商”[16]等。然而,不可忽视的是,地方政府尽管具有一定的自利性,但政府毕竟不同于企业,他的运作目标不可能是,至少不主要是以盈利为标准。在这个意义上,基于地方政府行为本身提出来的“以属地管理为基础的行政层级发包制”[17],以及王汉生等人提出的“目标管理责任制”[18]无疑更具有解释力。尤其是在激烈的晋升锦标赛体制内部,地方政府的所有行为最终都是要服务于考核指标,或者说,服务于上级的选拔要求。所以,基层政府无论再怎么被“多线动员”,最终都是为了回应其更具本体性的、层级性的考核体系。

而在税费改革之后,由于传统的中心工作的消解,地方政府的考核体系发生了根本性的重构。一方面,事本主义、文牍主义极度泛滥,材料性的考核工作每年以几何倍数增长。基层政府被当成科层体制的末端,高高悬置在基层社会之上。另一方面,为了在晋升体制中保持一定的考核区示度,同时为了本辖区在项目竞争中获得更大的优势,“特色工作”或者说“亮点工作”就成了考核基层政府行政的最为重要的指标。在这样一种生存性困境下,“做点”已经不再是一个可以“选择性执行”[19]的偶发行为。“要想活下去,就必须做点”,基层政府人员不时发出的这些感叹,也清楚印证了当前基层政府所面临的残酷生态。

更为严酷的是,亮点要够亮,就必须在硬件打造和软件包装上下足功夫,如果说软件的关键在于地方政府领导对于问题的敏感度以及把握能力的话,那么硬件则必须依靠大量的资金堆积而成。然而,项目制之下的基层政府早已成为“吃饭财政”,基层政府的“空心化”趋势日益严峻。基层政府要想“做点”,就必须依靠强有力的外力。如此,与各个部门有着共同利益的联系点领导就成为了基层政府的救命稻草。抽调骨干力量,成立专门办公室,鞍前马后为联系点的建设提供全方位服务,便成为了当下基层政府行政运作的真实写照。

由此,围绕联系点的运作便产生了一套标准化的,并且是非常精细化的生产流程。其中,联系点领导负责综合协调,其派驻的代理人负责一线协调与监督,部门负责项目的具体业务工作,乡镇则负责一线执行。相互之间为了各自的利益最大化,共同指向了“做点”这个目标。不仅分工明确,权责分明,而且行动迅速,摆脱了科层制一贯的惰政之风。在某种程度上,联系点的运作已经成为当下政府运作的一种关键性力量,诸多既有关联都因为他的存在而得以重新建构。这一现状已经与联系点制度作为群众路线制度化执行的初衷相距甚远。更值得注意的是,在外在制度条件不发生变化的情况下,这将是一个不可逆的过程,所有被裹挟进去的制度都将只能按照这种新的逻辑来运行。

联系点领导、项目部门、基层政府这三大主体本来都有各自的制度逻辑及其运作规范。首先,联系点作为一种群众路线的实践载体,一是要切实解决民众的实际困难,并且通过问题的解决来增进领导对基层的了解;二是要探索研究新机制,要让联系点发挥以点带面的典型示范作用。其次,部门作为项目制的主要实施者,一是要保障项目实施的过程既符合所有制度规定,又能顺利落地;二是在“赢者通吃”的项目竞争潜规则之下,要尽可能地整合资金,把既有的项目做大做亮,从而在下一次竞争性的项目申报中增加自己的竞争筹码。最后,基层政府面临着激烈的晋升锦标赛竞争,必须围绕亮点工作这个绩效考核的重心来展开日常行政。然而,在这不同的制度逻辑背后,又有着共通的途径。由此,每一种资源都对其他的资源存在着依赖,每一种资源都要依附于其他的资源而得以产生作用[20]。资源之间的这种相互依赖,必然会对资源之间的相互交换产生需求。在这个过程中,领导手中的权力资源起到了至关重要的撬动作用,他通过派驻代理人的方式撬动了整个双轨体制,有效链接了部门和基层政府的双重积极性,从而使得点在运作过程中得到了充足的物质基础和组织基础。也正是通过联系点领导撬动的这种资源交换,才最终形塑了一个点运作中的“铁三角”。其完整的互动逻辑可参见表 1。

| 制度互动主体 | 制度互动目的 | 制度互动条件 | 制度互动方式 |

| 联系点领导 | 解决问题,打造典型 | 权力资源 | 撬动双轨体制 |

| 部门 | 吸纳更多的项目 | 项目资源 | 物质配合 |

| 基层政府 | 行政考核 | 行政资源 | 组织配合 |

通过对上述联系点运作中的制度互动的分析,可以发现制度互动的关键首先在于各种制度逻辑之间能形成共同的焦点;其次,各种制度的实施者要有实现这一目标的唯一资源,只有具有唯一性,才有稀有性,也才具有可依赖性和可交换性;最后,制度运作有着各自的逻辑和规则,所以可交换性并不一定意味着交换的完成,要想将可能性变成现实,还需要行之有效的撬动力量,缺乏这一力量,再好的可能性都只能是空中楼阁。并且,一般说来,撬动力量与资源交换能量成正比,撬动力量越大,资源交换的能量也就越大。由此,也就构建了一个制度互动的理想模型①。

①需要指出的是,本文所提及的制度互动主要指在同一个场域内发生的共时性的制度互动,不涉及历时性的互动。

(二)制度互动的作用机制制度互动研究者奥波斯赫和格林指出,制度互动的结果可能是有利的、有害的或中性的/不确定的。由于目标制度的政策指向为源制度的措施所支持,有利的结果会产生一种制度间的“协同增效”(synergy)。而由于源制度的措施会阻碍/损害目标制度措施的有效性或者迫使目标制度接受其不愿接受的规则,有害的后果会导致目标制度政策的破坏。最后,制度互动对目标制度的影响也可能是中性的[12]。这样的判断相当于零判断,毫无意义,其原因在于这一研究没能把握制度互动的内在机制,没能从中找出一个结构性因素,从而确定制度互动的最终导向。

在笔者看来,制度互动至少存在两种主要机制对其结果产生决定性影响:一是筛选机制。任何一项制度,原本都有其固有的运行规则和目标,并且,其目标往往是多重的。在这些多重性的目标指引下,制度的运行规则之间即便没有明显的对立,至少存在诸多不一致的地方。如在本研究所涉及的几项主要制度中,部门实施的项目制与基层政府行政所面临的绩效考核之间,无论是在运行规则,还是在运行目标之间都存在技术性、专业性与综合性之间的巨大差异。即每一项制度原本都是一个“棱角分明的个体”,要想达成制度互动,必须对源制度的规则和目标进行一定的切割与修正,以使其能与其他制度兼容,这是制度互动必须付出的机会成本。这个切割与修正的过程就是笔者所说的筛选机制,只有通过这样一种筛选,制度互动才能得以实现。

在上述“铁三角”的互动过程中,联系点领导要想与其他主体合作,就必须先派驻代理人构建一个双轨体制,派驻代理人尽管是一种比较通行的做法,且经过了一套完整的程序,但并不代表这种做法本身符合实质逻辑。麦川县13名县委常委,竟有3名常委是为了做点于近期空降过来的,这种明目张胆的“公权私用”对于党和国家执政的严肃性提出了巨大的挑战。而且,双轨体制的成型本身就意味着互动的参与主体需要让渡一部分规则的遵循权,要将那些原本不被规则所允许的事情尽可能地打擦边球或者进行创造性地运用。如各个部门要尽可能地延伸项目的使用范围、使用规则与程序等等。但凡经过这样的筛选,最后剩下的都是一些最为显现的,且分歧较小的规则与目标。制度互动所求取的并不是制度间的最小公倍数,而只是最大公约数,所以,其整合能力越强,整合范围越大,整合效益越清晰可见,各个源制度为了实现整合所付出的让渡成本也就越大,也就意味着最终的运行规则和目标与源制度的设计之间差距越大。并且,对于源制度而言,制度互动的参与主体越多,频度越大,其制度实施的不完整性越强,制度运行的目标和规则被替代的可能性也越大,其制度化的水平也就越低。

此外,制度互动还形塑出了“机会主义”的运作机制。这是一个极为有趣的悖论,在威廉姆森看来,机会主义原本就是在制度不完全的情况下产生的,制度具有明显的约束机会主义的功能[21]。当前的情况却恰恰相反,制度化的建设反倒是促进了机会主义的产生。这样一种悖论的产生,一方面是由于多主体共同参与制度实施,极大地模糊了制度实施的原有路径与使命,使得原本就处于信息不对称地位的目标群体更加无从判断制度实施的真实意图及其效果。比如,联系点领导选择一块烟田打顶抹芽,同行的有烟草部门的专业人员,还有基层政府的领导干部。对于这样一个集体行为,群众根本无法判断这究竟是在进行“三同”,还是在进行技术培训与推广,抑或是一般性的领导检查工作。更为严重的是,在存在纠纷的情况下,这种多主体行为更是“成功”地规避了责任主体,为相互之间的推诿提供了巨大的空间。由于制度实施的主要受众还是广大群众,制度实施主体之间的这种相互帮衬、相互隐匿也就便利了制度实施在形式主义的表演落幕后最终不了了之。简言之,多主体参与为“搭便车”提供了巨大的空间。

另一方面,制度互动表面上看来是实现了整合效益,实际上只是一场“行政泡沫”的游戏。也即在制度运作中,由于多个主体的同时参与,出现了一种“以一敌万”,“以不变应万变”的策略技术。即虽然只共同做了一件事,但每个参与主体都可以从各自的角度总结得天花乱坠。这种个体成本无限小,收益无限大的机会也催生了强大的吸纳机制,以致所有相关部门都希望参与其中。再加上相关媒体的频繁炒作,以致越来越高层级的领导也不断加入这个机会主义的队伍,至少是为其呐喊助威了一把,由此也就导致整个泡沫越来越大,越来越壮观。对于机会主义者而言,追求的从来都是高风险高收益,只要泡沫还没有被戳穿,所有投机者都有获益的可能。只可惜,泡沫再繁华,终究还是泡沫。就正如上述“铁三角”所形塑出来的点,哪怕过程再辉煌,终究只能是昙花一现,经受不住时间的考验。从整体上来看,这样的投机以大量的制度建设资源被无端消耗为代价,不仅没有创造任何价值,并且还急剧推动了形式主义的发展。

综上可见,通过筛选机制以及机会主义运作的干预,使得制度互动作为一个中层机制对整个制度的运行规则以及运行效果产生了极大的影响,至少是为其间的非制度化运作提供了极大的空间。因而,制度互动就像是一个“黑箱”,任凭增加再多的制度设计与运行规则,都无法获得相应的制度化效果。

三、制度内卷化有学者在分析中国的制度建设的时候曾指出,不仅要注意制度创新的条件与原因,也应注意制度创新后影响该制度继续演进的轨迹与因素。被创新出来的制度,不应被理所当然地认为会不断地自我强化并进行线性发展,应注意到“制度内卷”在中国的现象[22]。

“内卷化”作为一种分析概念,最早是由美国人类学家戈登·威泽提出的,格尔茨在研究爪哇地区的水稻农业生产时引用了这一概念[23]。此后,这一概念被迅速借用到中国研究中,黄宗智借此用来表征中国小农经济中“无发展的增长”问题,即增长是以单位工作日的报酬递减,即边际效用递减为代价而实现的[24]。与此同时,杜赞奇也从格尔茨那里将这一概念引入了国家政权建设领域的分析。杜赞奇借用这一概念来指称在20世纪早期中国国家政权建设过程中,由于传统的“权力的文化网络”遭到破坏,使得国家对乡村社会的控制能力低于其对乡村社会的榨取能力,国家所汲取的资源被赢利型经纪所攫取,政权建设由此陷入内卷化的境地[25]。

不过,杜赞奇也曾指出,“中国共产党的成立标志着国家政权‘内卷化’扩张的终结”。然而,完成国家政权建设之后的共产党,尽管已建立正规的官僚体系,并在改革开放以来,开启了制度化的国家治理体系的建设进程,但这样一个理性化的进程显然已遭遇现实的阻力。一方面,封闭性的制度设计与开放的制度运行环境之间存在巨大张力。这里的制度环境既包括在一个辖区内相对固定的环境,也包括全国这个大环境。在当前的政治体制之下,中央集权的特征仍然非常明显,各地方政府不仅在经济上存在竞争,而且在“官场”上为晋升而竞争。“在这种事实上的官僚制逻辑下,地方政府间竞争的动力与压力主要来自于中央和上级政府,从而使得地方政府间竞争,尤其是同级地方政府间竞争,实际上就是一种如何完成上级任务的绩效竞赛”[26]。地方政府之间的这种竞争体现为“一种地区利益导致的囚徒困境,在这种竞争中没有人能够从中获利”[27]。也就是说,当前的制度设计为了调动地方政府的积极性,往往设置为一种“赢者全赢”的格局。地方政府为了获得最终胜利,便只能不惜一切代价,消耗大量资源,进行重复建设[28]。另一方面,运动式治理与科层运作并行存在的双轨体制,也为制度的非制度化运作提供了巨大的空间。这种外部的竞争性与内部的合作性共同为国家治理的内卷化埋下了伏笔。

相当一部分学者基于扎实的经验研究,曾经对近些年来出现的基层治理内卷化现象进行了深入的描述与分析。在某种程度上,这些现象都是某一个或者某几个制度实施失败后出现的结果,还有待对其进行进一步的机制分析。更重要的是,他们探讨的内卷化主要是横向层面的探讨,在深入地方经验的同时,还需要对其背后的制度因素进行进一步的挖掘,这就需要更为广阔的视角,尤其是引入纵向层面的分析。本研究则通过制度层面的探讨发现,肇始于上世纪八十年代初期的制度化建设的步伐,由于面临外在的竞争性压力,同一场域内的制度系统之间发生了各种交互作用,造成了各种资源的大量内耗,导致制度的制定和增加并没有带来制度化的产出,制度建设陷入了内卷化的境地。

国家政权建设的内卷化主要表现在纵向层面的“经纪体制”的阻隔,体现的主要是国家与社会之间的关系。与之不同的是,当前的制度内卷化表现为双向内卷化,即横向层面由于制度互动导致的制度内卷化,以及纵向层面的国家制度建设的内卷化。在一个中央集权的体制下,为了调动地方政府的积极性,中央最常用的激励机制就是“锦标赛体制”[29],即地方政府在中央设定的各种规则下竞争性获取各种资源。这样一种激励机制,不仅用于央地这两个块块之间,也频繁用于各部门的制度设置中。由此也经常性地导致各种制度执行者为了获取自身的利益最大化,在实践中结成各种复杂的利益网络,发生复杂的制度交互作用,这种互动常常能产生巨大的能量,形成一个个的“黑洞”,最终导致纵向层面的国家制度建设的内卷化。

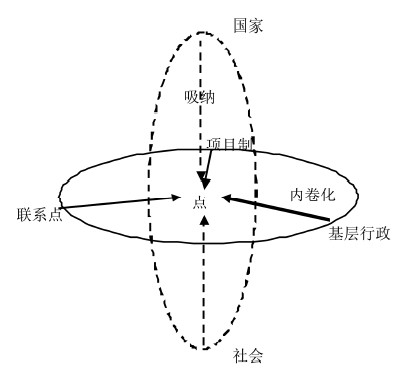

正如联系点制度的实践所显示,当所有的制度逻辑都是“锦上添花”时,要想让工作有所成效,进而引起上级党委政府领导以及各个部门领导的高度重视,获得各种物质的以及潜在的其他利益,就必须首先进行“花上添锦”。这个工作并不能单靠领导驻村蹲点就能完成的,他需要一系列的次生结构进行支持,由此而产生了制度互动。制度互动一定会形塑出类似于点这样的具有超越性以及自主性的主体,脱离单一制度的控制。点作为制度互动的一个刚性产物,横亘在国家与社会之间,吸纳了面上的所有资源,代替面承接了所有的国家资源,使得巨额的国家资源根本无法普惠到广大的社会之中。这个点就是前面提到的“黑洞”,并且在形式上也类似于袁松所提到的“结构洞”[30]。这样一幅纵横交错的制度内卷化结构图可以参见图 1。

| 图 1 联系点的制度内卷化示意图 |

如此就出现了制度内卷化的结果,即本来是为了完成某项制度目标的实践,结果却摧毁了制度目标本身,不仅耗费了大量的国家资源,整个国家治理体系制度化的目标更是无从谈起。自改革开放以来,时常听到群众抱怨“中央政策都是好的,一到地方就念歪了经”,研究者们对于各种“上有政策,下有对策”的政策执行梗阻现象也进行了持续的关注,在某种程度上,这些现象都可以看作是制度内卷化的表现。只不过,由于秉持着不同的学术取向,学者们分别从结构主义和行为主义两种不同的路径给予了解释。在结构主义者看来,“好事办不好”的主要原因就在于制度设计的不完善,如纵向的政府间权力划分不规范、横向的机构职能配置交叉重叠、监督机制不健全、干部管理制度不完善等等[31]。行为主义者则将原因主要归结于行为主体自身的态度和素质[32],或是行为主体基于个体或单位的利益得失考量[33]。

这两种取向都有一些理想化的倾向,现实逻辑既不是完全的结构主义,也不可能是彻底的行为主义,而是二者的有机结合。毕竟,所有的行为都是在一定的结构支配下进行的;而在结构的支配之下,个体行为又有着一定的自主性空间。正如吉登斯的“结构二重性”理论所指出的,结构既有制约性又能赋予行动者以主动性[34]。在国家与社会之间,确实存在一个委托代理结构,但这个代理人的行为并不是时刻希望制造信息不对称,以求脱离中央监控,而是在整体上必须符合整个“压力型体制”[35]的要求,这是基层行政的指挥棒。当然,在可能的空间之内,他们也会趋利避害,寻求制度收益的最大化。即便如此,也最多将他们认定为制度的投机者,而不是完全采用理性算计的自利性主体。

在这个意义上,本文所提出的双向内卷化则是一种有意识的综合,既体现了纵向层面国家的制度化努力,及其设置的诸多规范性条约,也充分展现了行为者为了获取制度利益的最大化,是如何在横向层面进行资源交换与合作的。

四、破解制度建设内卷化的可能路径自改革开放以来,中国国家治理体系的制度化推进已经历时三十多年。应该说,三十年的实践已经积累了非常丰富的经验与教训,中国也在总体上从一个政治国家转变为行政国家。进入新世纪以来,国家的制度化建设的步伐更是愈来愈快,一系列行政科层化的改革使得有些学者开始欢呼中国已经进入了一个理性化的技术治国的时代[36]。对此,不能忽视的是,一方面,越来越多的国家的制度设置,带来大量的行政缝隙,导致了制度滥用[37];另一方面,因为行政灵活性的存在,出现了大量的制度互动。两者共同导致了制度内卷化。

究其原因,在国家治理体系的建构过程中,制度化建设并不能解决所有问题。首先,国家治理体制包含政治和行政两个部分,制度化只能部分满足行政理性化的要求,但并不能有效解决国家治理合法性的再生产问题。联系点本是具有中国特色的政治与行政合一的制度,他一方面体现了群众路线的内涵,有利于明确领导和群众的关系,另一方面,他又是科学决策的体现,通过贯彻从群众中来,到群众中去的方法,保证了政策过程的科学性。然而,联系点的制度化,逐渐丧失了其提供国家治理合法化的功能,行政理性化侵蚀了联系点的群众动员及逆向政治参与内涵。其次,制度的制定和增加并不意味着制度化的实现。当前的国家治理领域的制度化建设主要体现在制度的制定和增加上,做到有法可依、有章可循,但是,“规则之治”并没有同时建立起来。事实上,联系点制度中包含着大量的公权私用现象,代理人体制的存在,表明这一现象已经具备了制度化的合法外衣,他也为制度滥用创造了条件。再次,制度化必须解决制度互动的内在矛盾。我国的国家治理体制具有鲜明的混合体制特征,是多种制度遗产的有机结合,这注定了国家治理过程也是制度互动过程。在特定条件下,制度互动有可能解决单一制度的弊端,提高制度效率。联系点制度是集蹲点、试点、示范点等多种制度遗产于一体的群众路线实践形式,深深地嵌入于项目制、基层治理和联系点领导所构筑的制度环境中。联系点内部的制度互动一开始具有极高的效率,但随着资源的聚集,反而影响了源制度效率,造成资源浪费。

因此,国家治理体系的构建,既要完成制度化,又要防止制度内卷化。制度化的目标是实现行政理性化,有章可循、按章办事固然重要,更重要的是需构建国家治理的合法性。而合法性再生产并不能依靠行政理性化得以实现,必须通过一系列的政治活动来实现。联系点制度的基本底色是一种政治制度,将其转变为一些国家治理具体事务(如扶贫、新农村建设)的运作机制,并通过行政理性化的逻辑来规范联系点领导的政治行为,不仅不能达到制度化的效果,反而会侵蚀其合法性再生产的功能。所以,当务之急应当摒弃单纯的制度化逻辑,并且通过顶层设计尽量预估制度互动的可能后果,甚至避免制度互动塑造出具有自主性的新制度。

| [1] | 胡鞍钢.第二次转型:以制度建设为中心[J].战略与管理,2002(3):34-38. |

| [2] | 马克斯韦伯.经济与社会[M].林荣远,译.北京:商务印书馆,1998:736. |

| [3] | 黄冬娅.中国政治制度建设的影响因素:文献综述[J].公共管理研究, 2006(4):189-200. |

| [4] | Scott W R. Institutions and organizations[M]. Thousand Oaks, Calif:Sage Publications,2001. |

| [5] | 周雪光,艾云.多重逻辑下的制度变迁:一个分析框架[J].中国社会科学,2010(4):132-150. |

| [6] | 周雪光.制度是如何思维的?[J].读书,2001(4):10-17. |

| [7] | Mclaughlin M. Implementation As Mutual Adaptation:Change in Classroom Organization[J]. Teachers College Record. 1976,77(3):339-351. |

| [8] | King L A. Institutional Interplay:Research Questions[R/OL]//A Report for Institutional Dimensions of Global Change, International Human Dimensions Programme on Global Environmental Change. University of Vermont, 1997:3. http://www2.bren.ucsb.edu/-idgec/publications/-idgecscience/InstitutInterplay.pdf. |

| [9] | 孔凡伟.制度互动研究:国际制度研究的新领域[J].国际观察,2009(3):44-50.[ZK)] |

| [10] | Young O R, Chambers W B, Kim J A,et al. Institutional interplay:Biosafety and Trade[M].New York:United Nations University Press, 2008:3-4. |

| [11] | Stokke O S. Governing High Seas Fisheries:The Interplay of Global and Regional Regimes[M].New York:Oxford Press, 2001:345-353. |

| [12] | Oberthür S, Gehring T, Young O R. Institutional Interaction in Global Environmental Governance:Synergy and Conflict among International and EU Policies[M].Cambridge, MA:MIT Press, 2006:22. |

| [13] | 渠敬东.项目制:一种新的国家治理体制[J].中国社会科学,2012(5):113-130. |

| [14] | 陈家建.项目制与基层政府动员——对社会管理项目化运作的社会学考察[J].中国社会科学,2013(2):64-79. |

| [15] | Jean O. Fiscal Reform and the Economic Foundations of Local State Corporatism in China[J]. World Politics,1992,45(1). |

| [16] | Andrew W. Local Governments As Industrial Firms[J]. American Journal of Sociology, 1995,101(2). |

| [17] | 周黎安. 转型中的地方政府:官员激励与治理[M].上海:格致出版社/上海人民出版社,2008. |

| [18] | 王汉生,王一鸽. 目标管理责任制:农村基层政权的实践逻辑[J]. 社会学研究, 2009(2):61-92. |

| [19] | 欧博文,李连江.中国乡村中的选择性政策执行[J/OL].(2011-02-23).http://www.sociologyol.org/yanjiubankuai/fenleisuoyin/fenzhishehuixue/nongcunshehuixue/2011-03-01/12259.html. |

| [20] | 邱泽奇. 在工厂化和网络化的背后——组织理论的发展困境[J].社会学研究,1999(4):1-25. |

| [21] | 奥利弗威廉姆森.生产的纵向一体化:市场失灵的考察[M]//陈郁.企业制度与市场组织——交易费用经济学文选.上海:上海三联书店/上海人民出版社,1996. |

| [22] | 贺东航. 中国村民自治制度"内卷化"现象的思考[J]. 经济社会体制比较,2007(6):100-105. |

| [23] | Geertz C. Agricultural Involution:The Process of Ecological Change in Indonesia[M]. Berkeley, CA:University of California Press,1963. |

| [24] | 黄宗智.华北的小农经济与社会变迁[M].北京:中华书局,2000. |

| [25] | 杜赞奇.文化、权力与国家:1900-1942年的华北农村[M].王福明,译.南京:江苏人民出版社,2003. |

| [26] | 张紧跟.当代中国地方政府间关系:研究与反思[J].武汉大学学报:哲学社会科学版, 2009(4):508-514. |

| [27] | 张可云.区域大战与区域经济关系[M].北京:民主与建设出版社,2001. |

| [28] | 周黎安.晋升博弈中政府官员的激励与合作[J].经济研究,2004(6):33-40. |

| [29] | 周飞舟.锦标赛体制[J].社会学研究,2009(3):54-77. |

| [30] | 袁松.富人治村——浙中吴镇的权力实践[D].武汉:华中科技大学博士论文,2012. |

| [31] | 丁煌.我国现阶段政策执行阻滞及其防治对策的制度分析[J]. 政治学研究,2002(1):28-39. |

| [32] | 钱再见,金太军.公共政策执行主体与公共政策执行"中梗阻"现象[J].中国行政管理,2002(2):56-57. |

| [33] | 丁煌.利益分析:研究政策执行问题的基本方法论原则[J]. 广东行政学院学报,2004(3):27-34. |

| [34] | 安东尼吉登斯.社会的构成[M].李康,译.北京:生活·读书·新知三联书店,1998. |

| [35] | 荣敬本,崔之元,王拴正,等.从压力型体制向民主合作体制的转变:县乡两级政治体制改革[M].北京:中央编译出版社,1998. |

| [36] | 渠敬东,周飞舟,应星.从总体支配到技术治理——基于中国30年改革经验的社会学分析[J].中国社会科学,2009(6):104-127. |

| [37] | 曼库尔奥尔森.国家兴盛探源[M].吕应中,陈槐庆,等,译.北京:商务印书馆,1993:81. |

2016, Vol. 16

2016, Vol. 16