2. 华中农业大学 农村社会建设与管理研究中心/文法学院, 湖北 武汉 430070

我国老龄化进程正在持续推进。全国人口普查显示:1982年65岁以上老年人口占总人口4.91%,1990、2000、2010年分别增加到5.57%、6.96%和8.87%,依次增长13.44%、24.96%和27.44%。今后几十年,我国人口老龄化还将继续,这将成为人口发展的长期趋势。而在当下社会尤其在农村,社会养老保障仍然十分匮乏,对于老年人来说,来自家庭尤其是子女的非正式支持仍是其最主要依靠。然而,诸多研究发现,当下社会普遍存在亲代对子代有极大付出;子代却提供越来越少的赡养、照料和慰藉;甚至出现了部分不敬、不养或者有养无敬、有养无爱的现象[1]。学者们将这种代际倾斜现象形象地称为“啃老”“逆反哺”[2]或者比喻为“恩往下流”[3]和“眼泪往下流”[4]。因此,在子代赡养父母行为滑坡,而其又具有不可替代性的背景下研究这一问题显得极为必要。

关于子代赡养行为影响因素的研究已经较为全面,主要包括如下因素:子女及其父母的个体特征(如性别、年龄、婚姻状况、收入和健康状况等);家庭结构[5, 6]、居住安排[7]和家庭生命周期[8];情感亲密度[9, 10]和父母的支持[11, 12];家庭价值观[13, 14, 15]和社区情理[16, 17]等。不同影响因素背后有不同的理论起点和解释机制。研究者虽然考察了诸多影响因素且也试图解释其背后的复杂机制,但欠缺比较不同因素对赡养行为的影响差异,尤其是将影响因素及其相应的理论起点结合后进行比较研究。

基于相关理论及已有研究成果,笔者将影响子代赡养行为的因素梳理为以下三个主要维度:代际交换维度(如父母的近期支持、婚姻和住房支持等)、孝道文化维度(如孝道观念、城乡差异等)和结构制约维度(如居住安排、子女性别和数量等)。需要说明的有两点:其一,这三个维度只是包含了子代赡养行为影响因素的主要部分而不是全部,除这三个维度和一些常见控制变量外,还有如家庭权力[12]、家庭资源禀赋[18]等诸多影响子代赡养行为的因素。同时,这三个维度的提出主要是与相应的理论视角或者说是研究路径相呼应,这将在下一节中详细阐述。其二,结构在社会学中是一个复杂而抽象的概念,往往与“个人能动性”相对立,指对人有制约的外部因素。而本研究则只选取家庭结构这一制约维度,这是因为其他社会结构的改变往往会通过改变家庭结构来起作用,比如计划生育政策很大程度上通过改变家庭子女数量而影响子代的赡养行为。同时,本研究将结构制约操作化为居住距离以及性别和有无兄弟的组合这三组变量,前者从空间意义上决定了子女为父母提供支持的便利程度,后者则反映了家庭内部成员间赡养父代的分工、替代情况。

二、文献综述与研究假设关于中国子女赡养父母行为的研究基本上是从代际关系与社会行为理论中汲取资源。描述和解释代际关系的研究框架和理论中比较有影响力的主要有交换理论[19]和代沟理论。前者源于经济学和社会学,折射出“理性经济人”“供求法则”的经济学研究基础;而后者源自文化人类学,强调代际间价值观、行为方式上的差异,以玛格丽特·米德的研究为代表。社会行为理论可谓汗牛充栋,但基本囿于古典经济学的“理性选择”和传统社会学的“结构约制”之间。子代赡养行为既是代际关系的一个方面,也是社会行为的范畴,综合来看,相关研究路径基本沿用了交换路径、文化路径和结构路径。本研究主要从以下三个方面评述既有文献,并在此基础上提出研究假设。

(一)代际交换在斯密和行为主义者的影响之下,社会学中成熟的交换论方法在20世纪60年代开始出现,并在此之后一直以社会学理论中最重要的方法而存在。早期成熟的交换理论以霍曼斯的行为主义交换理论和布劳的结构主义交换理论为代表,之后又发展出科尔曼的理性选择理论、埃默森的交换网络理论等,交换理论体系得以逐渐建构和完善[20]。按照交换理论的解释框架,家庭内部的父母与子女之间存在一种付出与回报的交换关系,无论是出于经济利益、道德义务、情感需求还是契约维护,代际资源的流动和分配都表现为一种经济上、劳务上或者精神上的双向支持与互换[21]。而子代赡养行为可以视为子女对父母早年养育之恩及之后广泛支持帮助的一种报答和回馈,是一种基于互惠原则的资源交换行为。

诸多研究表明,伴随现代化的进程,中国并没有出现家庭功能的相应衰落,成年子女与父母之间在经济支持、生活照料和情感支持等方面依然保持了密切互动[6, 13, 22]。从表面上看,这种代际间资源的双向流动是一种等价交换。但对老年人而言,他们恰恰都是在最缺乏回报能力的时候最需要子女的帮助,因而等价交换即通过即时服务以换取子女的帮助对大多数老年人来说是不可行的。因而,如何保证子女长久履行赡养父母这一不成文的“协约”成了问题的关键。从老年人的角度来说,有研究指出老年父母通过在不同生命阶段尽可能协助子女,以建立与子女坚固的感情联系,增强家庭的团结以换得当下及未来的赡养支持[11, 23]。从成年子女的动机出发,他们则希望通过赡养父母的行为对自己的孩子产生示范效应,父母如果期望将来从自己子女处获得支持,就要为子女做出榜样,支持帮助自己的老年父母[24, 25, 26]。也有研究者将代际间的资源交换解释为一种“利他主义”的交换或者“一般性互惠原则”支配下的交换等,而这些解释的有效性都依赖于引入道德、情感、义务等约束条件。总之,不管基于怎样的动机,父母给予子女的“投资”都或多或少取得了“回报”。有实证研究表明,在父母投资子女的诸变量中,父母在近期给予子女的帮助是最重要的促进子女养老可能性的因素[11]。基于上文讨论,本文提出如下假设:

假设1.1:父母给予子女越多的近期经济支持,子女会相应给予父母更多的支持。

假设1.2:父母给予子女越多的近期生活照料,子女会相应给予父母更多的支持。

假设1.3:父母给予子女越多的近期情感支持,子女会相应给予父母更多的支持。

(二)孝道文化交换路径下的子代赡养行为逻辑更多与西方一整套价值体系、生活方式和经济条件密切联系,移植到具有独特传统文化背景的中国是否仍有足够的解释力一直存在于学者们的争论中。潘光旦、费孝通等曾经从东西文化比较的视角探讨过家庭和养老问题,开创了这一领域的文化主义路径,这为质疑前述交换路径下子代赡养行为逻辑的解释力的学者提供了新的思路和重要的理论资源。

在文化的解释路径中最为关键的解释因素是观念[27]。潘光旦在论述中西文化差异时,指出中国家庭关系不是西方社会的权利义务观,而是“出乎情感之自然流露”[28]。延续潘光旦的研究路径,费孝通提出中国的亲子关系是一种不同于西方“接力模式”的“反馈模式”,即“甲代抚育乙代,乙代赡养甲代,乙代抚育丙代,丙代又赡养乙代”,而反馈模式背后的文化基础则是包括孝道在内的儒家文化[29]。围绕着儒家文化,传统中国的国家法律、公众舆论、宗族社会组织和家庭私有财产制等一系列因素都构成了维护反馈模式有效运行的社会基础。就文化而言,通常以两种方式制约行为:一是通过社区成员达成共识,形成外在的舆论压力,二是通过社会化将共同的价值观内化为行动指向[15, 30]。一般认为,处于经济发展较快、人际隔离和陌生化程度相对较高社区的个体,传统的社会规范和舆论监督对其家庭生活的约束力相对较弱,与农村相比,城市社区往往被认为更具有前述特征。同时,家庭价值观念越传统的个体,越可能产生较强的代际间的义务感,其对父代的支持动力会越大,在行动上就会表现出更积极的赡养行为。基于上文的讨论,本文将文化主义视角下的规范机制操作化为以下两个命题:

假设2.1:对孝道观念认同度越高,子女越经常给予父母各项支持。

假设2.2:与城市样本相比,农村子女更经常给予父母各项支持。

谈到文化主义视角,不能忽略现代化理论,家庭现代化理论到目前为止仍然是跨文化意义上对家庭变迁最有影响力和解释力的理论[31]。该理论的核心是传统的延续和现代化的变迁,基于传统的延续已提出前述的假设。而一般认为现代化的变迁会引起经济发展和空间流动性的增强以及城市化程度的加深和孝敬父母观念的淡化。有关现代化及城市化的跨文化实证研究也证明,一个地区的现代化程度越高,则该地区家庭中老人与子女间的感情疏远程度越高,老人得到子女帮助的机会越低,子女与老人间的居住距离越远[32, 33]。中国政策意义上的东中西部地区的划分在现实中存在着经济发展水平的差异或者现代化程度的差异。一般,东部指最早实行沿海开放政策且经济发展水平较高的省市;中部则指经济次发达地区;而西部则指经济欠发达的西部地区。基于上文的讨论,本文将现代化理论操作化为以下命题:

假设2.3:与东部地区样本相比,中部和西部地区的子代更经常给予父母各项支持。

(三)结构制约文化路径将观念的变化作为家庭代际关系变化的首要因素;结构路径则将诸多关于家庭代际关系的思想作为一种衍生物,将结构安排作为家庭关系变化的首要因素[27]。从结构视角研究养老问题并不是一种理论流派,它更多来源于人口学、社会学中关于赡养行为影响因素的研究。研究者认为社会与结构因素的限制以及所能提供的资源影响养老问题,计划生育、人口流动、家庭结构变化等致使家庭养老面临养老资源供给不足的困境,继而影响老年人的生活质量[34, 35, 36]。相关实证研究主要关注居住模式、外出务工、生育率、子女养老行为的示范作用,子女数量等因素对子女赡养行为的影响。其中,家庭成员外出务工、生育率等因素在一定意义上都是通过影响家庭结构而对子女养老产生影响。综合来看,居住安排和家庭结构构成了结构路径研究者的解释子代赡养行为的主要落脚点。居住安排决定了子女为父母提供支持的便利程度;而家庭结构则在很大程度上影响为父母提供支持的子女数量和可能性,以及家庭内部各成员间的分工、替代情况。

居住安排包括居住模式和居住距离两方面。有研究发现,代际同住有助于提高赡养的可能性,随着代际居住距离的增加,子代的赡养可能性减小[7]。但也有研究指出居住安排对于赡养行为具体内容的影响存在差异,居住安排并不影响子代给予的经济支持;但会影响子代给予父母的日常照料和情感慰藉,即与子女同住的父母代际居住距离越近,子代越经常给予关心和照料[22]。居住安排对子代赡养行为影响的方式有两种:一是居住距离远近通过其便利性影响子女给予父母的日常照料;二是居住距离远近影响代际间日常互动,继而影响代际间的情感,代际情感再影响子女的赡养行为。因此,居住安排对子代赡养行为既有直接的影响,也有间接的影响。因为居住距离能在一定程度上反映代际间是否同住(居住模式),因此本研究出于简洁的考虑只选择了居住距离作为测量指标。于是,有如下研究假设:

假设3.1:与父母居住距离越近的子女给予父母越多的各项支持。

家庭结构主要涉及到子代孩子的数量及性别构成。就子代数量而言,有研究表明,老人获得的经济支持和生活照料会随着子女数量增多而增加[5, 6],但这并不意味着子女的赡养行为会根据兄弟姐妹数量而调整。中国的计划生育政策减少了孩子的数量,改变了家庭结构,这可能会加重独生子女的养老负担;但父母也可能因此减少抚养子代的付出,从而为自己积累更多的养老资源,反而减轻了子女负担[1]。同时,父母增加了对单个子女的投资,父母的投资有效地提高了子女赡养父母的几率[11],这可视为子女质量对数量的替代效应。就子代性别而言,研究表明儿子依然扮演着比女儿更重要的角色,只有在父母没有儿子的情况下,女儿才会更多地担负赡养父母的责任[22, 37, 38]。同时,伴随社会的转型,女儿越来越多地在娘家的经济和家庭福利等方面扮演重要角色[10],但女儿和儿子对父母的赡养存在一定的性别分工:儿子更经常给予父母经济支持,女儿则主要提供生活照料和精神慰藉[22]。基于已有研究的启发,笔者将性别变量和受访者有无兄弟变量进行组合得到男性、女性有兄弟和女性无兄弟三组变量,一般男性承担主要的赡养责任;女性在没有兄弟的情况下则成了男性的替代者;女性在没有兄弟的情况下将承担更多的责任。基于上述讨论,笔者提出如下假设:

假设3.2:相比于男性,女性给予父母较少的支持;有兄弟的女性给予父母更少的支持。

三、数据、变量和方法本研究所使用数据资料来源于2006年中国综合社会调查(CGSS2006),该项调查由中国人民大学社会学系与香港科技大学社会科学部执行。通过标准PPS抽样方法,对全国28个省、市、自治区进行了问卷调查,共获得有效样本10151个,另从上述样本中又选取了3028个样本进行“家庭问卷”调查。结合本研究主题,笔者将样本界定为非学生且其父母至少有一方仍然在世的家庭卷样本 ,共获得1994个样本。

本文将子女赡养行为界定为成年子女对自己父母所提供的经济支持、生活照料和情感支持三方面的支持和帮助,将之作为被解释变量(因变量)。解释变量(自变量)包括代际交换变量、孝道文化变量、结构制约变量和控制变量四部分。代际交换变量选择父母近期的经济支持、生活照料和情感支持;孝道文化变量选择孝道观念、样本类型和样本所在地理分区;结构制约变量选择居住距离和性别角色分工;控制变量包括年龄、受教育程度、年收入对数值、婚姻状况、社会经济地位、父母健康状况、兄弟姐妹数和子女数。各变量的具体含义和描述统计分析结果详见表 1。

| 变量名称 | 变量说明 | 均值 | 标准差 |

| 被解释变量 | |||

| 经济支持 | 受访者2005年为其父母提供经济支持的频度:完全没有=1;很少=2;有时=3; 经常/很经常=4 | 2.735 | 0.029 |

| 生活照料 | 受访者2005年为其父母提供生活照料的频度:完全没有=1;很少=2;有时=3;经常/很经常=4 | 2.719 | 0.030 |

| 情感支持 | 受访者2005年为其父母提供情感支持的频度:完全没有=1;很少=2;有时=3;经常/很经常=4 | 2.815 | 0.026 |

| 解释变量 | |||

| 代际交换变量 | |||

| 父母近期的经济支持 | 受访者父母2005年为其提供经济支持的频度:完全没有=1;很少=2;有时=3;经常=4;很经常=5 | 1.899 | 0.031 |

| 父母近期的生活照顾 | 受访者父母2005年为其提供生活照料的频度:完全没有=1;很少=2;有时=3;经常=4;很经常=5 | 2.385 | 0.038 |

| 父母近期的情感支持 | 受访者父母2005年为其提供情感支持的频度:完全没有=1;很少=2;有时=3;经常=4;很经常=5 | 2.526 | 0.031 |

| 孝道文化变量 | |||

| 孝道观念 | 对四组关于“养亲”“敬亲”“荣亲”“顺亲”的态度得分求和后取均值:从非常不同意到非常同意依次取值1~7 | 5.357 | 0.021 |

| 样本类型 | 样本所在地:农村=1;城市=0 | 0.540 | 0.014 |

| 地理分区 东部 中部 西部 | 东部地区=1;其他=0 中部地区=1;其他=0 西部地区=1;其他=0 | 0.3740.4040.221 | 0.0080.0080.008 |

| 结构制约变量 | |||

| 居住距离 | 取父母双方住处离受访者较近:同住=0;隔壁/同栋楼/同邻巷=1;走路15分钟内=2;车程30分钟内=3;车程30分钟~1小时以内=4;车程1小时~3小时以内=5;车程3小时以上=6 | 2.302 | 0.055 |

| 性别角色分工 | |||

| 男性 | 男性=1;其他=0 | 0.480 | 0.015 |

| 女性有兄弟 | 女性有兄弟=1;其他=0 | 0.426 | 0.014 |

| 女性无兄弟 | 女性无兄弟=1;其他=0 | 0.093 | 0.008 |

| 控制变量 | |||

| 年龄 | 受访者年龄:周岁 | 36.9 | 0.318 |

| 受教育程度 | 没有受过任何教育/扫盲班=0;小学=6;初中=9;职业高中/普通高中/技校=12;大学专科/大学本科/研究生及以上=15 | 8.916 | 0.102 |

| 年收入的对数值 | 受访者2005年的个人全年总收入的对数值 | 7.929 | 0.073 |

| 婚姻状况 | 已婚有配偶/同居=1;未婚/分居/离婚/丧偶=0 | 0.857 | 0.010 |

| 社会经济地位 | 受访者社会经济地位的自我评价 | ||

| 下层 | 下层=1;其他=0 | 0.387 | 0.014 |

| 中下层 | 中下层=1;其他=0 | 0.299 | 0.013 |

| 中层及以上 | 中层及以上=1;其他=0 | 0.314 | 0.013 |

| 父母健康状况 | 选取父母健康状况较差者:很好=1;好=2;一般=3;不好=4;很不好=5 | 2.607 | 0.031 |

| 兄弟姐妹数 | 受访者仍然在世的兄弟姐妹数(不包括自己) | 2.843 | 0.051 |

| 子女数 | 受访者子女数 | 1.408 | 0.030 |

| 注:1.孝道观念测量的四组问题分别是“赡养父母使他们更为舒服”“无论如何,在家中父亲的权威都应该受到尊重”“子女应该做些让父母有光彩的事”和“放弃个人的志向,达成父母的心愿”;这四个指标内部相关性α=0.556;受访者2015年个人平均总收入是8572元,其中城市12313元,农村是5422元。2.数据依据抽样概率进行过加权。 | |||

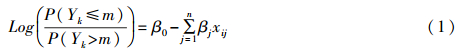

由于本研究的因变量为定序变量,因此采用定序Logistic回归模型来分析各个自变量和控制变量的影响。我们使用以下公式作为分析模型:

上式中,k=1、2、3,分别代表子女支持的3种类型(“1”表示“经济支持”,“2”表示“生活照料”,“3”表示“情感慰藉”);“m”代表被解释变量的赋值(1、2、3、4分别代表“完全没有”“很少”“有时”“经常/很经常”)。式中,β0为常数项;βj是解释变量的回归系数,反映解释变量影响被解释变量的方向和程度。当βj>0时,exp(-βj)<1,Yk>m发生的可能性更大;当βj<0时,exp(-βj)>1,Yk≤m发生的可能性更大。

四、结果与分析 (一)代际间相互支持的描述性分析表 2给出了代际间相互支持的统计分布情况,从表中可以发现,绝大多数受访者都给予父母一定的支持,接近或者超过60%的受访者汇报自己给予父母在经济、生活照料和情感支持三个方面“有时”“经常”及以上的帮助频度。而就父母提供的近期帮助而言,其明显少于成年子女给予父母的各方面帮助,如13.9%的受访者报告了过去一年自己从未给予父母经济方面的帮助,而报告父母过去一年从未给予自己帮助的受访者高达50.2%。需要说明的是,这里父母给予子女各项支持的数据是来自于子女的回答,因而一定程度上会受到报告者个人主观感受的影响,但它至少能够从总体上说明父母子女间的支持是相互的并且较为频繁,并不存在父母向子女的单方面倾斜,而是符合传统规范所预期的子女向父母倾斜。

| 频度 | 经济支持(%) | 生活照料(%) | 情感支持(%) | |||

子女 父母 父母 | 父母 子女 子女 | 子女 父母 父母 | 父母 子女 子女 | 子女 父母 父母 | 父母 子女 子女 | |

| 完全没有 | 13.87 | 50.19 | 13.03 | 33.36 | 7.26 | 19.83 |

| 很少 | 23.04 | 20.73 | 28.12 | 23.82 | 27.79 | 28.57 |

| 有时 | 38.82 | 19.68 | 32.81 | 20.1 | 41.13 | 33. 48 |

| 经常 | 19.97 | 7.75 | 21.48 | 16.36 | 20.43 | 15. 36 |

| 很经常 | 4.3 | 1.65 | 4.56 | 6.36 | 3.39 | 2.76 |

| 注:数据依据抽样概率进行过加权。 | ||||||

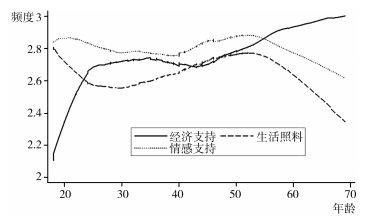

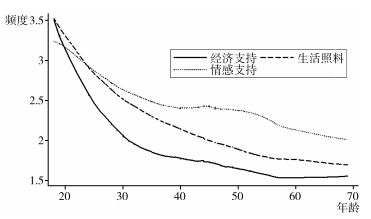

图 1和图 2①分别给出了受访者与父母间相互支持频度随年龄的变化趋势。综合来看,在25岁左右之前,父母给予子女的各项支持频度多于或等于子女给予父母的各项支持频度。而到了25岁左右之后,子女给予父母的支持频度大于父母给予子女的支持频度。具体来看,从子女给予父母各项支持频度(图 1)来看,可以发现两个比较明显的节点,分别是30岁左右和55岁左右。在30岁和55岁之间,受访者赡养行为的发生频度持增长趋势,而在33岁之前和55岁之后则略有不同。在30岁之前,受访者给予父母的生活照料和情感支持频度呈下降趋势,这可能是缘于这一年龄段的受访者逐渐组建了属于自己的小家庭而将精力主要投向了自己的小家庭。而这一时期来自受访者给予父母的经济支持频度呈上升趋势,这可能是缘于受访者自身经济实力的增长而其成年父母的收入日益下降所致。年龄大于55岁的受访者往往因为自身体力和精力的下降,其对父母的生活照料和情感支持方面渐渐显得力不从心而降低了这些方面的帮助频度;这一时期的经济支持频度的增高可能是因为这一年龄段受访者在世的父母皆处于高龄阶段,其几乎已经没有任何经济来源,而这一刚性需求在当下的中国社会很多时候只能由其子女满足。而从父母给予子女各项支持频度来看,从18岁到70岁(分别是样本采集的最小和最大年龄)一直处于下降状态。

① 图 1和图 2都是用stata中lowess命令进行局部加权平滑处理得到。带宽设定为0.4,以保证在得到平滑曲线的同时,该曲线能最大程度地反映受访者为自己父母提供各方面帮助频度的平滑值。

| 图 1 受访者给予父母各项支持频度随年龄的变化 |

| 图 2 受访者父母给予子女各项支持频度随年龄的变化 |

表 3给出了子女给予父母各项支持的回归估计①。由于预测模型中因变量的排序从小到大(1~4)表明子女给予父母帮助的频率从“完全没有”到“经常/很经常”的升序变化,因此回归系数越大,则表明受访者越可能给予父母更多的相应支持。

① 为简洁起见,文中并未给出依次加入各组自变量的嵌套模型的估计结果。

| 经济支持 | 生活照料 | 情感支持 | ||||

| 估计系数 | 标准误 | 估计系数 | 标准误 | 估计系数 | 标准误 | |

| 父母近期的经济支持 | -0.197* | 0.078 | 0.120 | 0.073 | -0.098 | 0.069 |

| 父母近期的生活照顾 | 0.265*** | 0.076 | 0.286*** | 0.079 | -0.137* | 0.073 |

| 父母近期的情感支持 | 0.176* | 0.078 | 0.318*** | 0.077 | 1.329*** | 0.094 |

| 孝道观念 | 0.171* | 0.078 | 0.040 | 0.076 | 0.196* | 0.077 |

| 农村样本 | -0.014 | 0.139 | 0.338* | 0.136 | -0.070 | 0.134 |

| 地理分区:东部(参照组) | [0.139] | [0.148] | [0.044] | [0.156] | [0.024] | [0.165] |

| 中部 | -0.307* | 0.131 | 0.042 | 0.124 | 0.087 | 0.124 |

| 西部 | -0.168 | 0.146 | 0.086 | 0.157 | 0.109 | 0.171 |

| 居住距离 | -0.000 | 0.032 | -0.219*** | 0.034 | -0.172*** | 0.032 |

| 性别角色分工:男性(参照组) | (0.443***) | (0.121) | (-0.249*) | (0.121) | (-0.151) | (0.128) |

| 女性有兄弟 | -0.450*** | 0.123 | 0.199 | 0.132 | 0.136 | 0.142 |

| 女性无兄弟 | -0.415 | 0.232 | 0.433* | 0.209 | 0.205 | 0.202 |

| 年龄 | 0.021** | 0.007 | 0.0355*** | 0.007 | 0.019** | 0.007 |

| 教育 | 0.058** | 0.021 | 0.030 | 0.023 | 0.050* | 0.025 |

| 年收入的对数值 | 0.066** | 0.024 | 0.022 | 0.023 | 0.001 | 0.021 |

| 婚姻状况 | 0.581** | 0.186 | 0.207 | 0.191 | 0.318* | 0.189 |

| 社会经济地位:下层(参照组) | ||||||

| 中下层 | 0.202 | 0.135 | 0.059 | 0.133 | 0.176 | 0.141 |

| 中层及以上 | 0.356* | 0.147 | -0.031 | 0.144 | 0.274* | 0.144 |

| 父母健康情况 | -0.130* | 0.052 | 0.102* | 0.056 | 0.096* | 0.057 |

| 兄弟姐妹数 | 0.070* | 0.039 | -0.002 | 0.039 | 0.039 | 0.041 |

| 子女数 | 0.032 | 0.073 | -0.068 | 0.075 | -0.016 | 0.075 |

| cut1 | 1.912** | 0.649 | 1.620* | 0.651 | 2.275*** | 0.641 |

| cut2 | 3.313*** | 0.648 | 3.356*** | 0.665 | 4.659*** | 0.640 |

| cut3 | 5.185*** | 0.653 | 4.989*** | 0.678 | 7.085*** | 0.664 |

| 样本量 | 1994 | 1994 | 1994 | |||

| 注:1.数据进行过加权处理。2.p<0.1;*p<0.05;**p<0.01;***p<0.001(双尾检验)。3.方括号内数字为以中部为参照组,西部地区的估计值;圆括号内数字为性别二分变量中以女性为参照组,男性的估计值。 | ||||||

检视代际交换变量对受访者赡养行为的影响,我们发现,代际交换变量显著影响子女的赡养行为。父母近期的经济支持(α=0.05)、生活照料(α=0.001)和情感支持频度(α=0.05)显著影响子女给予父母的经济支持频度;父母近期的生活照顾(α=0.001)和情感支持频度(α=0.001)显著影响子女给予父母的生活照顾频度,但父母近期的经济支持频度对子女给予父母生活照顾频度的影响不显著;父母近期的情感支持频度(α=0.001)显著影响子女给予父母的情感支持频度,而父母近期的经济支持和生活照顾频度(α=0.1)对子女给予父母的情感支持频度影响不显著。这些结果较为有力的证明了交换路径的合理性,假设1.1、1.2、1.3基本都得到了不同程度的验证。需要说明的有如下几点:第一,父母近期的经济支持对子女给予父母的经济支持呈现负向影响,这与假设1.1相反,这可能是因为如果父母能够提供较多的经济支持,说明其有较强的经济能力,因而并不强烈需求子女的经济支持。子女可以通过给予父母生活照顾、情感支持等其他方面的支持以回报父母的经济支持,而这与交换路径所强调的“互惠互利”原则并不冲突,同时这也进一步说明了父母子女间的交换不是简单的“等价交换”。第二,父母近期的经济支持对子女给予父母生活照料和情感支持的影响不显著,这可以解释为子女相对于父母来说,一般拥有经济资源优势,而无时间等资源的优势,因而父母即使提供较多的经济支持,作为经济资源较为优厚而时间资源较为缺乏的子女来说并不能为父母提供更多需要消耗时间资源的生活照顾支持和情感支持。可见子女与父母间的“金钱换劳动”现象只存在于子女以金钱换得父母的劳动支持,而父母的金钱换不来子女的劳动支持。情感支持也有相似现象。

就孝道文化相关的变量而言,对孝道观念的认同度显著影响子女给予父母的经济支持(α=0.05)和情感支持频度(α=0.05),而对生活照料频度的影响不显著;样本类型(城市/农村)显著影响子女给予父母的生活照料频度(α=0.05),而对经济支持和情感支持的影响不显著;地理分区显著影响子女给予父母的经济支持(α=0.05),而对生活照料和情感支持的影响不显著。假设2.1、2.2和2.3部分得到验证。有如下两点需要说明:第一,样本类型对赡养行为的影响表现为:相对于城市样本,农村样本给予父母更经常的生活照料支持。但此处推论孝道的社区压力假设需要特别慎重,因为中国城市和农村的差异不仅仅体现在人际隔离和陌生化程度等方面的社区差异,就养老而言还存在诸多的制度性差异。比如相对于农村,城市拥有更完善的社会保障制度,更充足的养老基础设施,绝大部分城市人都能在年老时拥有一份不错的养老保险收益,这些制度性差异都导致了农村老人不论在经济上的需求,还是日常生活上的照料帮扶,都不得不更多地依赖子女或者其他家人。第二,地理分区变量对赡养行为的影响表现为:相对于东部地区,中部地区的受访者可能给予父母更少的经济支持,这与我们的假设2.3不一致,这可能与东部地区更为发达的经济条件有关。但有意思的是经济条件更为落后的西部地区相比于东部地区的受访者给予父母更少的经济支持的统计结果并不显著,而这说明经济条件并不能完全解释这一统计结果。贺雪峰的一项质性研究对这一结果有一定的借鉴意义,他在对全国多个省份农村实地调查的基础上发现,存在华南农村(福建:东部)和川西平原(四川:西部)这样代际平衡地区以及华北农村(山西:中部)和荆门、英山(湖北:中部)这样代际失衡地区,后者地区的子女反馈父母的支持更少[3]。贺雪峰认为这既与不同地区传统文化、地理位置、经济发展状况等区域性特征有关,又与现代性因素冲击下不同地区农村因其内部结构的差异而导致的反应不同有关。这虽然与经济支持的统计结果存在一定的一致性,但赡养行为或代际支持还包括生活照料和情感支持,而我们的统计结果表明地理分区对二者没有显著影响。因而,关于地理分区对赡养行为的影响及原因还有待进一步的深入研究。

检视结构变量对受访者赡养行为的影响,我们发现,居住距离显著影响子代给予父母的生活照料(α=0.001)和情感支持频度(α=0.001),而对经济支持频度的影响不显著;性别角色分工变量显著影响子代给予父母的经济支持(α=0.001)和生活照料频度(α=0.05),而对情感支持频度的影响不显著。具体表现为:与父母居住距离越近的受访者越经常给予父母生活照料和情感支持,而对父母的经济支持不受影响。结合性别与有无兄弟姐妹变量来看,首先,性别是一个重要的影响因素,在对父母的赡养方面,子女间似乎存在较为明确的分工:儿子比女儿更经常给予父母经济支持,而女儿则比儿子更经常给予父母生活照料方面的支持,这与谢桂华(2009)的研究结果一致;但谢桂华的研究中女儿比儿子也更经常给予父母情感支持,而在笔者的研究中这一项不显著,可能的原因是谢桂华的研究剔除了父母年龄小于60岁的样本。当进一步把女性划分为“有兄弟的女性”和“没有兄弟的女性”之后,我们发现:从经济支持的角度来看,相对于男性,女性有兄弟的样本会更少给予父母经济支持(α=0.001),而女性无兄弟的样本无显著差异。可见,没有兄弟的女性替代了儿子的角色,承担了更多的经济责任。而在生活照料领域,这一趋势进一步增强,没有兄弟的女性会比男性给予父母更经常的生活照料(α=0.05),而女性有兄弟与男性间无显著差异。在情感支持领域,女性有兄弟或者无兄弟与男性相比都无显著性差异。假设3.2基本得到验证。

就控制变量而言,年龄对子代给予父母的经济支持(α=0.01)、生活照料(α=0.001)和情感支持频度(α=0.01)都呈显著的正向影响。受访者的受教育程度显著正向影响其给予父母的经济支持(α=0.01)和情感支持(α=0.05),但对生活照料影响不显著。受访者的年收入水平对其提供经济支持的频度(α=0.001)有显著影响,而对提供生活照料和情感支持频度没有显著影响。婚姻状况显著影响子代给予父母的经济支持频度(α=0.01),而对生活照料和情感支持(α=0.1)频度的影响不显著,表现为相对于非在婚(未婚/分居/离婚/丧偶)的样本,在婚(已婚有配偶/同居)的样本给予父母更经常的经济支持。社会经济地位显著影响子代给予父母的经济支持频度(α=0.05),而对提供生活照料和情感支持频度(α=0.1)没有显著影响,表现为相对于自我评价社会经济地位为下层的样本,选择中层及以上的样本更经常地给予父母经济支持。父母的健康情况显著影响子女提供经济支持的频繁程度(α=0.05),而对生活照料和情感支持(α=0.1)没有显著影响,表现为子女给予身体不健康的父母更少的经济支持。这有些出乎研究者的意料,可能是因为子女提供给父母的赡养支持并不完全依赖父母的需求,他很大程度上是个体的行为。父母健康状况较差时,相对来说,其与子女间的可交换资源会更少,两者间的交流也会随之减少,继而子女对其的各方面支持也随之相应减少。样本的兄弟姐妹数和子女数对于其给予父母各项支持频度的影响皆不显著。

五、总结与讨论本文在总结国内已有赡养行为研究的基础上,利用CGSS2006的调查数据,考察了子女赡养行为现状。并从代际交换、孝道文化和结构制约三个维度考察中国城乡居民赡养行为的影响机制。研究表明,代际间保持了较为紧密的互动,并随着父母年龄的增长,代际间的资源交换逐渐倾向于父母。父母近期的经济支持、父母近期的生活照料、父母近期的情感支持、孝道观念和居住距离显著影响子女的赡养行为,子代赡养行为仍然存在较为明显的性别分工。对此,可以做如下的进一步讨论。

首先,代际间存在较为紧密的合作型关系,这种合作型关系主要体现在代际间的工具性交换(经济支持和生活照料)中。子女和父母间保持了紧密的互动关系,并且会随着家庭生命周期变化而变化。随着父母的年迈,逐渐失去自立能力时,会日益呈现出子女指向父母的支持倾斜(见图 1和2)。同时,回归结果表明(见表 3),父母近期的经济支持和生活照料能换来子女更多的工具性支持,尤其是父母的近期生活照料支持能更有效地换来子女的经济支持。因为相对来说,子代拥有经济优势,而父母拥有闲暇优势,二者优势的互换实现了互补。但回归结果同时表明父母近期的工具性支持并不能换来子女的情感支持,可见工具性交换逻辑并不适用于子代给予父母的情感支持。唐岚的研究表明,子代从代际关系中获得了经济和劳务资源的较大满足,而亲代希望从代际关系中获得情感的满足却存在缺陷,这也从另一个侧面说明了父母通过给予子女工具性支持而期望获得子女情感性回报的“徒劳”[39]。其次,孝道观念影响子代赡养行为,但社区压力假设和现代化程度假设值得商榷。孝道文化变量中孝道观念对子代给予父母的经济支持和情感支持行为有显著影响;其次则只有样本类型影响子代给予父母的生活照料,但如前所述,这种社区效应并不能排除制度性差异的影响;而地理分区对经济支持的影响与现代化理论推导的假设相反。这可能与我们选择城乡和地理分区作为文化的间接测量指标不足有关,但孝道观念对赡养行为的显著影响与Yeh等人对华人社区的研究相一致[40],但与刘汶蓉对孝道文化在子代赡养行为中作用的观点存在差异[15]。最后,社会转型的结构性压力转嫁于家庭,造成诸多子女赡养父母的“有心无力”。居住距离显著影响子代给予父母的生活照料支持和情感支持;性别角色分工变量显著影响子代给予父母的经济支持和生活照料支持;同时,诸多如年龄、年收入和社会经济地位等控制变量对子女给予父母的各项支持有显著影响。这些变量在很大程度上反映了社会转型的结构性压力转嫁于家庭中的结果。大规模的人口流动拉大了亲代与子代的居住距离,子女难以在身边侍奉父母。劳动力市场的竞争日益激烈降低了子女供养父母的能力,青年人的购房、婚姻压力、幼儿照顾压力等很大程度上转嫁给了父母,削减了老年人在代际关系中的实际利益所得,成了被剥夺者。同时,30多年计划生育政策的强制执行催生了大量的独生子女家庭,也许在经济支持上子女的质量可以代替数量,但在生活照料和情感支持上则是不可替代的。

概言之,子女赡养行为受到三股力量的作用:一是合作型或交换型动力,指成年子女与父母间相互合作、相互帮助以尽可能实现家庭成员利益的最大化。在互助合作中,双方都可以获益并会进一步增进二者的感情纽带。二是文化型导向力,孝道文化有效形塑了子女的观念和行为方式,一定程度上促进了代际团结。三是结构型阻力,这是社会转型施加在年轻人身上的重担,它会使年轻人在照顾关心年迈父母上显得有心无力。在一定程度上,这些结构型阻力只是社会发展的阶段性产物,它会随着社会转型的逐步完成而走向衰弱。在具体情境下,这三股力量共同作用于成年子女,决定着成年子女赡养行为的变动特征。

需要指出的是,作为一项实证研究,本文还存在如下不足:第一,定序Logistic模型背后隐藏了等比例发生比假设,即在每个次序类别的结果之间,自变量对因变量的发生比影响是对等的,而在现实中,这个假设通常不会成立。第二,变量测量方法和数据的局限。本研究使用的是已有公共数据,虽然这类公共数据的信度和效度都有很好的保证,但因为该问卷的设计并不是围绕本研究的主题,而是在笔者有了研究思路和框架之后从问卷中找寻可以支撑本研究论点的材料,所以难免有诸多不理想甚至缺少的重要变量。同时,子代赡养行为是一个反映跨越两代人生命周期的支持行为,而本研究只是横截面调查数据,难以反映这种动态的过程。这一系列的不足还有待后续研究进一步探讨和完善。

致谢:本文使用数据来自中国国家社会科学基金资助之《中国综合社会调查(CGSS)》项目。该调查由中国人民大学社会学系与香港科技大学社会科学部执行,项目主持人为李路路教授和边燕杰教授。作者感谢上述机构及其人员提供数据协助,本论文内容由作者自行负责。

| [1] | 王树新.社会变革与代际关系研究[M].北京: 首都经济贸易大学出版社,2004:207-211. |

| [2] | 车茂娟.中国家庭养育关系中的"逆反哺模式"[J].人口学刊,1990(4):52-54. |

| [3] | 贺雪峰.农村代际关系论:兼论代际关系的价值基础[J].社会科学研究,2009(5):84-92. |

| [4] | 刘桂莉.眼泪为什么往下流?--转型期家庭代际关系倾斜问题探析[J].南昌大学学报:人文社会科学版,2005 (6):1-8. |

| [5] | 陈卫,杜夏.中国高龄老人养老与生活状况的影响因素--对子女数量和性别作用的检验[J].中国人口科学,2002(6):49-55. |

| [6] | Zimmer, Kwong J. Family Size and Support of Older Adults in Urban and Rural China:Current Effects and Future Implications[J]. Demography, 2003, 40(1):23-44. |

| [7] | 鄢盛明,陈皆明,杨善华.居住安排对子女赡养行为的影响[J].中国社会科学,2001(1):130-140. |

| [8] | 左冬梅,李树茁,吴正.农村老年人家庭代际经济交换的年龄发展轨迹--成年子女角度的研究[J].当代经济科学,2012,34(4):26-34. |

| [9] | 熊跃根.中国城市家庭的代际关系与老人照顾[J].中国人口科学,1998,69(6):15-21. |

| [10] | 唐灿,马春华,石金群.女儿赡养的伦理与公平--浙东农村家庭代际关系的性别考察[J].社会学研究,2009(6):18-36. |

| [11] | 陈皆明.投资与赡养--关于城市居民代际交换的因果分析[J].中国社会科学,1998(6):131-145. |

| [12] | 狄金华,尤鑫,钟涨宝.家庭权力、代际交换与养老资源供给[J].青年研究,2013(4):84-93. |

| [13] | 杨菊华,李路路.代际互动与家庭凝聚力--东亚国家和地区比较研究[J].社会学研究,2009(3):26-53. |

| [14] | 黄娟.社区孝道的再生产:话语与实践[M].北京:社会科学文献出版社,2011:221-248. |

| [15] | 刘汶蓉.孝道衰落?成年子女支持父母的观念、行为及其影响因素[J].青年研究,2012(2):22-32. |

| [16] | 杨善华,吴愈晓.我国农村的"社区情理"与家庭养老现状[J].探索与争鸣,2003(2):23-25. |

| [17] | 狄金华,钟涨宝.社区情理与农村养老秩序的生产--基于鄂东黄村的调查[J].中国农业大学学报:社会科学版,2013(1):1-7. |

| [18] | 狄金华,韦宏耀,钟涨宝.农村子女的家庭禀赋与赡养行为研究--基于CGSS2006数据资料的分析[J].南京农业大学学报:社会科学版,2014(2):35-43. |

| [19] | Cox Donald. Motives for Private Income Transfers[J]. Journal of Political Economy,1987(95):508-546. |

| [20] | 乔纳森 特纳.社会学理论的结构:6版(上)[M]. 邱泽奇,等,译.北京:华夏出版社,2001:271. |

| [21] | 吴小英.代际关系[M]//李培林,社会学与中国社会.北京:社会科学文献出版社,2009:256-257. |

| [22] | 谢桂华.老人的居住模式与子女的赡养行为[J].社会,2009(5):149-167. |

| [23] | 杨善华,贺常梅. 责任伦理与城市居民的家庭养老--以"北京市老年人需求调查"为例[J].北京大学学报:哲学社会科学版,2004(1):71-84. |

| [24] | Arrondel Luc, Masson Andre. Family Transfers Involving Three Generations[J]. Scandinavian Journal of Economics, 2001, 103(3):415-443. |

| [25] | Mitrut A, Wolff F C. A Causal Test of the Demonstration Effect Theory[J]. Economics Letters, 2009, 103(1):52-54. |

| [26] | 高建新,李树茁.农村家庭子女养老行为的示范作用研究 [J].人口学刊,2012(1):32-43. |

| [27] | 赵爽.农村家庭代际关系的变化:文化与结构结合的路径[J].青年研究,2010(1):47-53. |

| [28] | 潘光旦.潘光旦文集:1卷[M].北京:北京大学出版社,2000:135-136. |

| [29] | 费孝通.家庭结构变动中的老年赡养问题--再论中国家庭结构的变动[J].北京大学学报:哲学社会科学版,1983(3):6-15. |

| [30] | Derné S. Cultural Conceptions of Human Motivation and Their Significance for Culture Theory[M]//D. Crane(ED). Cambrige, M. A.: Bloukwell Emerging Theoretical Perspectives, 1994:267-287. |

| [31] | 马春华,李银河,唐灿,等.转型期中国城市家庭变迁--基于五城市的调查[M].北京:社会科学文献出版社,2013:1. |

| [32] | Silverstein M, Burholt V, Wenger G C, et al. Parent Child Relations among very Old Parents in Wales and the United States: A Test of Modernization Theory[J]. Journal of Aging Studies, 1998, 12(4):387-409. |

| [33] | 王萍,李树茁.农村家庭养老的变迁和老年人的健康[M].北京:社会科学文献出版社,2011:42. |

| [34] | 张友琴.城市化与农村老年人的家庭支持[J].社会学研究,2002(5):112-118. |

| [35] | 杜鹏,丁志宏,李全棉,桂江丰.农村子女外出务工对留守老人的影响[J].人口研究,2004(6):44-52. |

| [36] | 曾毅,王正联.中国家庭与老年人居住安排的变化[J].中国人口科学,2004(5):2-8. |

| [37] | Fuqin Bian, John R Logan,Yanjie Bian. Intergenerational Relations in Urban China:Proximity,Contact,and Help to Patents[J]. Demography,1998,35(1):115-124. |

| [38] | Lee,Yean-Ju, William L Parish, Robert J Wills. Sons,Daughters,and Intergenerational Support in Taiwan[J]. American Journal of Sociology, 1994,99(4):1010-1041. |

| [39] | 唐岚.反馈模式的变迁:代差视野下的城市代际关系研究[D].上海:上海大学,2009:148-149. |

| [40] | Yeh K H, Yi C C, Tsao W C, et al. Filial Piety in Contemporary Chinese Societies[J]. International Sociology, 2013, 28(3):277-296. |

2016, Vol. 16

2016, Vol. 16